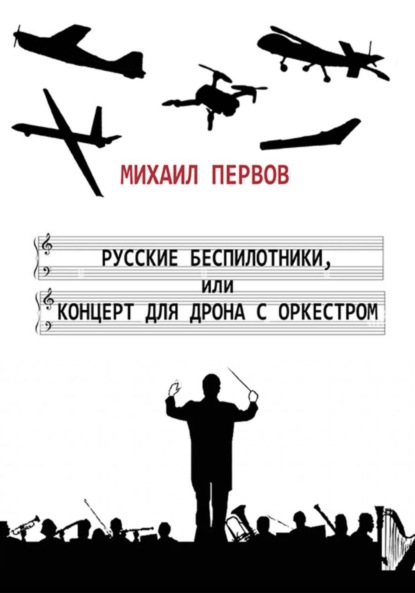

Русские беспилотники, или концерт для дрона с оркестром

- -

- 100%

- +

Осенью 1942 года пчеловоды Саратовской области продали весь собранный мед. На колхозный рынок областного центра продолжал приезжать один единственный пчеловод хутора Степной Ферапонт Головатый, чей сбор меда оказался рекордным. С утра к нему выстраивалась большая очередь покупателей, и уже к обеду Головатый продавал все, что привез.

К концу года кончился и его мед. Окинув взглядом стоящие в погребе мешки с деньгами, Головатый понял, что этих денег ему не истратить до конца жизни. В один из дней он погрузил все мешки на телегу, приехал в Саратов и остановил лошадь у проходных Саратовского авиационного завода.

Из проходных тотчас вышел охранник, подошел к пчеловоду и суровым голосом скомандовал.

– Останавливаться не положено. Проезжай!

Головатый невозмутимо ответил:

– Никуда я не уеду. Я хочу самолет купить.

Охранник опешил:

– Мужик, ты в своем уме? Ты знаешь, сколько самолет стоит?

– Не знаю, – ответил Головатый. –Но, небось, денег хватит.

С этими словами он подошел к телеге, откинул попону и развязал тесемки нескольких мешков. Увидев такое количество денег, охранник резко повернулся и побежал на завод. Вскоре из проходных вышли охранник и начальник охраны. Начальник охраны грозно спросил:

– У тебя откуда деньги? Справка имеется?

– Деньги законные, справка имеется, – ответил Головатый и показал целую пачку справок.

Понимая, что выручка от продажи меда велика, он перед продажей каждой очередной партии взвешивал товар, а после продажи подходил к директору колхозного рынка и получал справку.

Просмотрев справки с подписями, печатями и суммами в рублях, начальник молча повернулся и направился прямиком в кабинет директора завода. Директор завода Израиль Соломонович Левин внимательно выслушал его, снял телефонную трубку и позвонил в Москву, заместителю наркома авиапромышленности СССР.

Выслушав директора, нарком спросил:

– Деньги законные?

– Законные. – ответил директор. – Справки проверили.

Замнаркома:

– Ну, так продай ему сверхплановый самолет. Он же его в карман не положит. Он передаст его Красной Армии. А Красная Армия будет доблестно громить врага. Вот тебе и весь мой ответ.

Головатый купил фронтовой истребитель Як-1Б № 08110 за 150 000 рублей, и подарил его саратовскому летчику-асу, командиру 273-го истребительного авиационного полка майору Борису Николаевичу Еремину.

В 1944 году Головатый вновь продал рекордный сбор меда, купил второй самолет – Як-3 № 1712 – и подарил его Еремину, чей самолет Як-1Б был списан в связи с истечением срока эксплуатации.

Сегодня, к сожалению, Ферапонты Головатые в России перевелись. Отсутствие частных покупателей, инвестиций и ориентация на 100-процентный гос-

оборонзаказ есть, пожалуй, одна из главных проблем отечественного дроностроения. По информациям разработчиков, широко публикуемым в интернете, все российские дроны имеют непревзойденные тактико-технические характеристики. Но никто, кроме Минобороны, эти дроны не покупает.

В соответствии с публикациями в интернете, в разработке и производстве находятся или находились более ста моделей и модификаций различных типов дронов. В серию и на вооружение принимается, вероятно, лишь несколько процентов из них. На выставках демонстрируются картинки, уменьшенные макеты, редко – полноразмерные макеты. Летающих беспилотников очень мало. Подавляющее большинство проектов остаются на бумаге.

По сообщениям СМИ, главной проблемой отечественного дроностроения является отсутствие качественных отечественных двигателей. До 2014 года и даже вплоть до 2022 года российские дроностроители планировали установку на своих изделиях иностранных поршневых двигателей. Позже все контракты и надежды на зарубежные контракты рухнули.

С электродвигателями также ситуация непонятная. Они есть, но очень тяжелые и с плохими аккумуляторами. Уже много лет ведется разработка новых топливных элементов. Но что получилось, неизвестно.

Еще одна проблема – отсутствие качественной микроэлектроники. Микроэлектроника есть, но устаревшая. Некоторое время Россия закупала первоклассную микроэлектронику в Тайване, Сингапуре, Японии, Корее и Малайзии. Сегодня даже поступающая на российский рынок китайская микроэлектроника не выдерживает критики, ибо китайцы сами нуждаются в закупках микроэлектроники у ведущих мировых производителей.

Пусть гремит повсюду гром,

Пусть пожар везде, кругом…

Как запустим наши дроны,

Не снести врагу урона!

Песня российских дроноводов

в обработке Михаила Первова

Сведения о дронах, поступивших на вооружение Российских Вооруженных Сил, крайне скудны. Сведения об участии дронов в боевых действиях в Сирии, Армении, в зоне специальной военной операции публикуются в СМИ, но они ни о чем не говорят. Эксплуатация в зоне боевых действий может быть опытной или экспериментальной, дроны могут проходить войсковые испытания, по результатам которых их могут принять на вооружение, могут отправить на доработку предприятиям промышленности, которая может продлиться до десяти и более лет, их могут вообще не принять на вооружение.

По разным данным, на вооружении, в серийном производстве или в эксплуатации могут находится следующие модели российских дронов, а также дронов на основе конструкций, созданных в Турции, Израиле и Иране: «Альбатрос», «Альтиус», «Бумеранг», «Гарпия», «Герань-2», «Джокер», ЗАЛА-425, «Комар», «Корсар», «Куб-БЛА», «Ланцет», «Орион» или «Иноходец», «Орлан-10», «Охотник» С-10, «Тахион», «Типчак», «Элерон-10»…

Это ударные дроны многоразового применения, малогабаритные дроны-камикадзе или барражирующие боеприпасы, разведчики, корректировщики артиллерийского огня. В кадрах кинохроники Минобороны России, показываемой по телевизионным каналам, можно увидеть в основном минидроны взлетным весом не более 20 кг, предназначенные для выполнения тактических задач.

Приведенные мною сведения весьма приблизительны. В официальных СМИ имеют хождение словосочетания «поставлены на вооружение», «готовятся к принятию на вооружение», «поставлены на снабжение»… Снабжают армию обычно валенками и сухарями. Ракеты и самолеты принимают на вооружение. Во времена СССР только два термина использовались в служебном лексиконе: «принят на вооружение» и «не принят на вооружение».

Объемы выпуска дронов неизвестны. Однако объемы многотемья разработок поражают. Многотемье всегда приводит к трудностям в эксплуатации. Усложняются обучение личного состава, ремонт, материально-техническое снабжение… Вероятно, можно сделать вывод о том, что лишь несколько типов простейших дронов из вышеприведенного списка находятся в серийном производстве. Остальные выпущены небольшими партиями.

9 мая 2018 года на параде в Москве были впервые были показаны дроны «Катран» и «Корсар». 9 мая 2025 года были показаны дроны «Гарпия», «Герань», «Зала», «Ланцет». Возможно, все эти беспилотники заинтересовали Министерство обороны. Однако следует иметь в виду, что факт показа образца вооружения на параде в Москве ни о чем не говорит. Были случаи, когда руководители СССР давали указания вывести на Красную площадь образцы, не состоявшие на вооружении, но предназначавшиеся для устрашения. Так в 1963 году были показаны морские ракеты Д-6 Петра Тюрина, в 1965 году стратегические ракеты Р-26 Михаила Янгеля. На вооружении этих ракет никогда не было.

Ежегодно в СМИ публикуется информация о появлении того или иного нового российского дрона с выдающимися тактико-техническими характеристиками. Через год информация исчезает, но появляется информация о новом выдающемся дроне. И так год за годом.

К информации о дронах в интернете следует относиться предельно осторожно. Во-первых, обращаясь к информации, надо сразу взглянуть на дату. «Самая свежая информация» о последних испытаниях дрона может быть датирована 2005 годом. И все. Более свежей информации вы не найдете. Что произошло за истекшие годы? Неизвестно. Возможно, ни дрона, ни фирмы-разработчика уже не существует.

Во-вторых, особое внимание следует обратить на информацию с 2022 года. С этого времени были введены весьма тяжелые санкции, после чего работа многих фирм по многим проектам приостановлена. Все ищут выход из создавшегося положения. Но найдут его далеко не все.

В-третьих, следует обратить внимание на фирмы, создававшие дроны исключительно в мирных целях. Все разработчики в России знают о том, что крупнейшим заказчиком может быть только Министерство обороны. Однако многие разработчики в начале 2000 годов понимали, что помощь Запада может быть весомой, а получить ее могут только дроны гражданского назначения. Более того, если работа пойдет успешно, дрон может быть закуплен западными странами, что принесет валютную выручку. С введением санкций надежды на совместную деятельность и экспорт рухнули, а в планах родного Министерства обороны проектов гражданских фирм никогда не было. В одночасье они лишились всего.

Проблема изучения российского дроностроения и систематизации российских дронов очень сложна. Сложность заключается не только в том, что многие сведения засекречены, но и в том, что создатели дронов постоянно меняют и свои названия, и названия своих дронов. То ли они бегают от западных санкций, то ли они бегают от отечественных налоговых инспекций, то ли они бегают от Следственного комитета, от кредиторов или арбитражных исков, не могу сказать. Бег хорош на стадионе. А конструкторским бюро надо передвигаться медленно и ничего не менять впопыхах.

Беспилотник «Кайра» получает название «Авиус». Беспилотник «Альтаир» получает название «Альтиус». Беспилотник «Орион» получает название «Иноходец». Беспилотник самолетного типа ЗАЛА-421 получает название «Куб». Беспилотник вертолетного типа называют то МБВК-137, то Ка-137.

Я понимаю, что в каждом отдельном случае были внесены изменения в конструкцию. Даже топор за тысячу лет развития претерпел сотню модернизаций. Но он до сих пор так топором и называется. Зачем после каждой смены болтов название дрона менять?

Посмотрите на танкостроителей. Они в конструкцию Т-72 тысячи изменений внесли. А танк вот уже 50 лет все так и есть: Т-72А, Т-72Б, Т-72БМ, Т-72Б3, Т-72Б3М… И до сих пор по полям гуляет. Никто же не додумался поменять бренд «Мерседес» на бренд «Запорожец»! Впрочем, если бренда нет и в помине, то менять можно, что угодно.

Как массовые дроны

делали в СССР?

В 1968 году я, будучи школьником, «заболел» авиацией. Отец взял меня за руку и привел в Авиаспортклуб ДОСААФ. В клубе были две секции: парашютистов и авиамоделистов. В секцию парашютистов я не проходил по возрасту. В секцию авиамоделистов меня приняли.

Я приступил к вырезанию нервюр из шпона. На вид простая работа оказалась очень сложной: одно неверное движение и шпон треснул. А шпон в то время был дефицитным материалом. Вскоре я овладел некоторыми премудростями, и меня допустили к сборке планера.

Авиамодели были трех типов: резиномоторная модель, кордовая модель и радиоуправляемая модель. Резиномоторная модель имеет самую простую двигательную установку: винт с крючком и еще один крючок в хвостовой части фюзеляжа. В распоряжении у каждого из нас были натянутые между крючками резиновые жгуты. Перед полетом один авиамоделист держал модель, другой крутил винт, закручивая тем самым резину. Затем самолет подбрасывали, и он мог лететь с вращающимся винтом. Сегодня с помощью катапульт из резиновых жгутов запускают боевые мини-дроны.

Самыми интересными и захватывающими были полеты кордовых и радиоуправляемых моделей. Во время воздушного боя один кордовый самолет должен был догнать другой и срезать винтом ленту, привязанную к хвостовой части самолета условного противника. В распоряжении у каждого из нас была только ручка управления с двумя кордами (стальными проводами). Если потянуть один корд, самолет летит вниз. Если потянуть второй корд, самолет летит вверх. Вот и все. Но самые лучшие авиамоделисты управляли так, что самолеты выделывали немыслимые пируэты.

Радиоуправляемые модели в воздушных боях не участвовали, так как стоили очень дорого, и поломка в результате неверных действий была обременительной для клуба. Занятия в авиаспортклубах, как и приобретение квартир в СССР были бесплатными. Моторы, шпон, рейки и все прочее оплачивало государство. Родители ничего не платили. Поборы с родителей были строжайше запрещены. В огромном количестве клубов ДОСААФ и на Станциях юных техников всей страны занимались все желающие, независимо от семейного бюджета. Возможно, поэтому из нас потом выходили талантливые летчики, авиационные инженеры и конструкторы, причем, в огромных количествах. Впрочем, я стал журналистом.

Звук мотора – это звучание оркестра

Руководителя нашей секции звали Германом. Однажды я подошел к нему и спросил: «Мы делаем малые, средние и большие модели самолетов. Но почему для них есть только один микродвигатель и каждый раз приходится приспосабливать свою модель под него?»

В то время огромная авиапромышленность СССР выпускала для всех авиамоделистов только один микродвигатель. Это был поршневой одноцилиндровый высокооборотный микродвигатель воздушного охлаждения «Комета» МД-5.

Герман взял с верстака двигатель. Меня удивило, что он держал его в руках так, как держат бесценный музейный экспонат. Он сказал.

– Когда я начинал, таких двигателей не было вообще. Мы занимались планерами и резиномоторными моделями. Даже простейшие резиномоторные модели летали плохо, так как резина была слабой и часто рвалась. Сейчас у вас есть эта замечательная «Комета». Это отличный двигатель. Вероятно, работали над ним умные люди. Не смотри, что он маленький. Он очень сложный. Да, он один на всех. Но сегодня у нашей авиапромышленности есть много более важных дел.

До сих пор в СМИ можно встретить высказывания о том, что поршневые малолитражные двигатели для дронов являются весьма простыми изделиями, их разработкой и производством могут заниматься все, кому не лень. Это ложные суждения. Эти двигатели, конечно, не так сложны, как турбореактивные двигатели для аэробусов тягой по 30 – 40 тонн. Но, тем не менее, они очень сложны.

Двигатель для дрона должен быть легким, компактным, экономичным, малошумным, недорогим в производстве, надежным и простым в эксплуатации. Неплохо, если промышленность сможет быстро освоить серию. Неплохо, если в конструкции будут отсутствовать дефицитные и остродефицитные материалы. Неплохо, если производство обойдется без брака или минимальным количеством брака. Неплохо, если в конструкции двигателя будут заложены большие возможности для модернизации. Переделки автомобильных, мотоциклетных, мопедных, снегоходных, самокатных, лодочных, пылесосных и прочих двигателей в авиационные, как правило, заканчивались полным провалом.

Дрон держи исправным,

ноги – обутыми,

живот – сытым

Все, кто занимались и занимаются разработкой для дронов двигателей оригинальных конструкций, сталкивались и сталкиваются с большими проблемами. Либо двигатель получается очень тяжелым, либо он потребляет слишком много топлива, либо он жутко шумит, либо становится непомерно дорогим. Дороговизна приемлема для пилотируемых истребителей. Но для одноразовых дронов-камикадзе и для многоразовых дронов, чья жизнь в боевых условиях длится не более 24 часов, дороговизна совершенно неприемлема.

Главная проблема России заключается в том, что страна практически не занималась двигателями для легкой авиации, и с 1990-х годов все разработки всех дронов были ориентированы на двигатели крупнейших мировых производителей – австрийской фирмы Ротакс, немецких фирм РЭД, Лимбах и Хирт-Гоблер. Под эти двигатели разрабатывались дроны «Луч», МБВК-137, «Альтаир», «Орион», «Иноходец» и др.

Австрийская фирма Ротакс существует уже более 100 лет. Фирма преуспела в создании двигателей для картингов и снегоходов и, когда подошла пора, весьма успешно перешла на двигатели для дронов. Производство авиационных двигателей достигло фантастической величины. Сегодня в мире более 50 000 легких самолетов летают с двигателями Ротакс. Двигатели Ротакс 914 предполагалось устанавливать на российских дронах «Орион» («Иноходец»), «Луч» и др.

Немецкая фирма РЕД основана русским инженером, выпускником Казанского авиационного института Владимиром Райхлиным. Райхлин хотел поставлять двигатели для беспилотника «Альтаир» вопреки санкциям. «Альтаир» срочно переименовали в «Альтиус», но тщетно. В 2023 году Райхлин за незаконные поставки двигателей в Россию был приговорен в Германии к пяти годам тюрьмы. Россия оказалась без хорошего двигателя, ибо подавляющее большинство его узлов и агрегатов были созданы на уровне изобретений и открытий. Скопировать его очень трудно. Скопировать некоторые детали просто невозможно.

Лимбах выпустил около 6 000 двигателей для легких самолетов, дронов и мотопланеров. Двигатели легкие и экономичные. Фирма осуществляла поставки в Иран и Китай. В связи с поставками в Иран, возникли проблемы. Поставки были прекращены. Иран и Китай сделали множество копий. Однако у Ирана и Китая возникли проблемы с этими двигателями. Двигатели Лимбах 550Е установлены на беспилотниках «Герань» и «Форпост».

Компания Хирт работает более 100 лет. Разрабатывала двигатели для самолетов Хейнкель. В 1970-е годы произошло объединение с компанией Гоблер. Объединенная компания сосредоточилась на создании двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Двигатели Хирт 2706 предполагалось устанавливать на беспилотных вертолетах Ка-137. Двигатели хорошие. Антироссийские санкции поставили их под запрет.

Сами дроны в России также разрабатывались совместно с фирмами Австрии, Германии и других стран. Все эти совместные разработки были возможны лишь в том случае, если они не предназначались для военных целей. Поэтому российские фирмы, участвующие в международном сотрудничестве, ориентировались на таких потенциальных заказчиков, как Министерство по чрезвычайным ситуациям, Газпром, Почта России и др. После введения санкций международное сотрудничество прекратилось, а гражданские министерства и ведомства покупают мало.

Фирмы, теоретически способные заниматься двигателями для дронов, в России есть. Это «Люлька-Сатурн», Омское МКБ, Воронежское ОМКБ, Рыбинское КБМ, ПАО «Кузнецов» (Самара), АО «Климов» (Петербург), КМПО (Казань) и даже АвтоВАЗ, и даже Коломенский завод… Но, повторяю, только теоретически, так как раньше эти фирмы занимались только большими и очень большими авиационными, автомобильными и паровозными двигателями.

В 1947 году на Запорожском моторостроительном заводе был разработан самый массовый отечественный авиационный малогабаритный поршневой двигатель для легких самолетов АИ-14 мощностью 260 л.с. Позже он получил название М-14. Выпускался на Воронежском механическом заводе с 1950 года по 2005 год, после чего прекратились и заказы, и производство. Он был и остается единственным малолитражным авиационным двигателем, созданным за всю послевоенную историю нашей страны.

Судя по скудной информации, разработка малогабаритных двигателей для дронов возобновлена. Но конкретной информации нет, есть лишь упоминания о том, что двигатели проектируются и дорабатываются, причем проектируются и дорабатываются бесконечно. Возможно, пара-тройка российских двигателей есть. Но каковы их масса, расход топлива, шумность и габариты неизвестно. О серийном производстве официальные сведения также отсутствуют.

В 1990-е годы в России произошел обвал большого самолетостроения. В целях выживания все отечественные самолетостроительные фирмы перешли с большой авиации на малую, в том числе на разработку бизнес-самолетов. Появилось более сотни проектов. Все они базировались либо на турбовинтовых, либо на поршневых двигателях. Из отечественных поршневых двигателей был выбран старичок М-14. Еще был примитивный движок от мотодельтаплана «Славутич». И все. Все остальное было импортное.

Все проекты отечественной малой авиации рухнули. М-14 более 30 лет модернизировался Воронежским ОКБМ. Возможно, до сих пор модернизируется, хотя он, конечно, совершенно устарел и сегодня его уже никто на дроны устанавливать не будет. Воронежский механический завод делал мощные двигатели для космических ракет-носителей. В связи с отсутствием заказов, испытывал большие проблемы и двигатели для дронов его не спасут.

Коломенский завод авиационными двигателями вообще никогда не занимался. Делал дизели для тепловозов, делает дизели для подводных лодок «Варшавянка» и др. Все дизели очень старые, значительно уступают зарубежным аналогам, нуждаются в модернизации. Если модернизация и двигателей, и производства будет проведена, на нее, скорее всего, уйдут все силы и средства, и никаких совершенных двигателей для дронов завод в обозримом будущем создать не сможет. Также невозможно создание двигателей для дронов в Самаре, Рыбинске, Уфе, на заводе Чернышева, на АвтоВАЗе, в Газпроме, в компаниях «Валдберрис», «Пицца Хат» или «Донер Хауз». Смог ли Гаврилов-ямский машиностроительный завод перейти от двигателей для минитракторов и садово-огородных мотоблоков на совершенные двигатели для дронов, мне не известно.

Необходимы новые предприятия, которые займутся только этими двигателями и ничем иным. Возможно, такие предприятия уже созданы под грифом «Совершенно секретно». Но в том и беда, что, во-первых, под грифом «Совершенно секретно» невозможно создать двигатель класса «Совершенно непревзойденный»; во-вторых, любой авиационный двигатель создается большой кооперацией, которую даже во времена СССР было трудно засекретить, а сегодня совершенно невозможно; в-третьих, французские вина считаются лучшими в мире потому, что их производители успешно работают на рынке вот уже более 200 или даже боле 300 лет.

Приступая к созданию принципиально новых летательных аппаратов –управляемых ракет, Сергей Павлович Королев пришел к одному из самых главных выводов всей своей работы: «Без надежного ракетного мотора, продуманного и разработанного во всех своих деталях и частях и испытанного на практике, говорить о каких-то достижениях нельзя. В центр внимания – ракетный мотор!».

Крылатая ракета

Самолет-снаряд

Дрон

Первыми летательными аппаратами тяжелее воздуха были самолеты. В 1924 году в своей книге «Перелеты на другие планеты» Фридрих Артурович Цандер предложил установить крылья не только на самолетах, но и на ракетных летательных аппаратах. Аналогичное предложение высказал в своей работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами» Константин Эдуардович Циолковский. В 1930-е – 1940-е годы появились термины крылатая ракета, ракетоплан, ракетный планер, ракетный самолет, самолет-снаряд, воздушная торпеда, аэроторпеда…

Одним из первых создателей крылатых ракет в нашей стране был Сергей Павлович Королев. В 1935 году, выступая с докладом «Крылатые ракеты и применение их для полета человека», он дал следующее определение крылатой ракете: «Это летательный аппарат, приводимый в движение двигателем прямой реакции и имеющий поверхности, развивающие при полете в воздухе подъемную силу». Позже к этому определению он же добавил: «Это беспилотный крылатый летательный аппарат с автоматической системой управления и стабилизации».

В 1940-е годы, после изобретения немцами летательного аппарата Фау-1, появился термин «самолет-снаряд». Появился термин не сразу. 13 июля 1944 года премьер-министр Англии Черчилль направил Сталину шифрограмму о том, что в Польше, вблизи города Дембица немцы испытывают «летающие ракеты» уникальной конструкции. В связи со стремительным наступлением Красной Армии, Черчилль просил Сталина, захватить, сохранить найденные войсками «летающие ракеты» и аппаратуру, и предоставить возможность английским специалистам их изучить.

Это были летательные аппараты

Фау-1. Их непрерывные бомбежки Лондона приводили к большим потерям среди мирного населения. Поэтому Фау-1 так интересовали премьер-министра Англии.

В конце июля, развивая наступление на Сандомирском плацдарме, войска 1-го Украинского фронта, захватили местность, где находился сверхсекретный немецкий полигон. В Дембицу прибыла группа советских авиационных специалистов. Вскоре в их руках оказались части и агрегаты немецких летательных аппаратов Фау-1.

В «Отчете» комиссии советских специалистов прозвучали два термина: «ракетный снаряд» и «самолет-снаряд». Термин «ракетный снаряд» употреблялся по отношению к баллистической ракете дальнего действия Фау-2, термин «самолет-снаряд» – к летательному аппарату Фау-1. Фау-2 оснащался жидкостным ракетным двигателем (ЖРД). Фау-1 оснащался пульсирующим воздушно-реактивным двигателем (ПуВРД). Оба изделия были признаны советскими специалистами шедеврами инженерной мысли. Ничего подобного в СССР, где все талантливые конструкторы-ракетчики были либо посажены, либо расстреляны, не существовало.