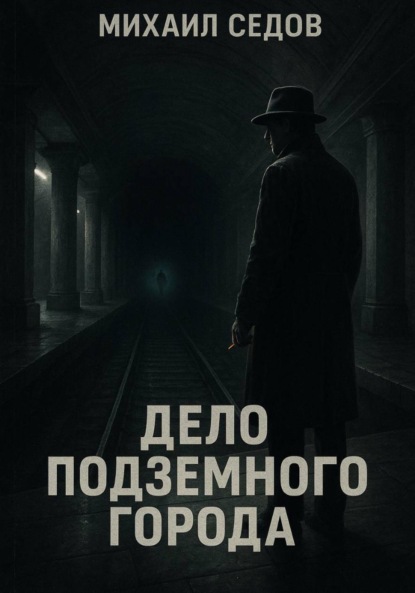

Дело подземного города

- -

- 100%

- +

Секционный зал был залит холодным, безжизненным светом люминесцентных ламп. В центре, на стальном прозекторском столе, лежало то, что еще несколько часов назад они вынесли из тоннеля. Без грубой робы, под безжалостным светом, тело выглядело еще более чужеродным. Бледно-серая кожа казалась почти полупрозрачной, проступающая под ней мускулатура имела странную, волокнистую структуру. Геометрический узор из шрамов на груди теперь был виден отчетливо, и было ясно, что это не случайные рубцы, а система, продуманный орнамент.

Анна Власова подошла к столу. Она не выказала ни отвращения, ни удивления. Ее лицо оставалось непроницаемым, сосредоточенным. Она надела тонкие резиновые перчатки, и это простое движение было исполнено такой отточенной привычки, что Коршунов понял: она дома. Это был ее мир – мир мертвых тканей, костей и хрящей, которые для нее были красноречивее любых слов.

Она молча обходила стол, ее взгляд скользил по телу, задерживаясь на деталях, которые Коршунов и сам отметил, но не мог оценить. Она наклонилась к голове, потом к кистям рук, к стопам. Ее пальцы осторожно, почти невесомо, касались кожи, прощупывали костные выступы под ней. Коршунов и Самойлов стояли чуть поодаль, не решаясь нарушить эту напряженную, почти ритуальную тишину. Единственным звуком было тихое гудение вентиляции.

– Череп, – произнесла она наконец, и ее голос в стерильной акустике зала прозвучал необычно громко. – Брахицефальный тип, но с аномально развитыми надбровными дугами и затылочным бугром. Скуловые кости массивные, смещены вперед. Это не акромегалия. Гормональный сбой дает диффузное разрастание, а здесь… здесь все подчинено какой-то логике. Словно череп намеренно укрепляли во фронтальной и боковой проекциях. Альвеолярные отростки челюстей гипертрофированы, зубы… – она взяла маленький металлический инструмент и осторожно приоткрыла рот покойного. – Моляры имеют дополнительную бугорковую структуру. Квадратный тип. Приспособлены для перетирания чего-то очень жесткого. Или для чудовищного усилия сжатия.

Она говорила ровным, почти бесстрастным голосом, как диктор, зачитывающий сводку погоды. Но Коршунов уловил в ее тоне нотку, которой не было при их встрече в кабинете, – едва сдерживаемое возбуждение исследователя, наткнувшегося на terra incognita.

Она перешла к рукам. Взяла кисть покойного в свою, и контраст был разительным: ее тонкие, длинные пальцы ученого и эта грубая, похожая на корень лапа, созданная для рытья или сокрушения.

– Фаланги удлинены, особенно дистальные. Пястные кости, напротив, укорочены и утолщены. Посмотрите на суставные поверхности, – она указала инструментом. – Они увеличены. Это обеспечивает большую амплитуду и силу сгибания. Такая кисть не предназначена для тонких манипуляций. Это… это гибрид лопаты и клещей. Биомеханически крайне эффективная конструкция для работы в ограниченном пространстве, для проламывания, для цепляния за неровные поверхности. Ничего подобного в справочниках по тератологии вы не найдете. Это не врожденное уродство. Уродство хаотично. А это – система.

Коршунов переглянулся с Самойловым. Гриша медленно снял очки и протер их платком, словно пытаясь прояснить не только стекла, но и собственное сознание.

– То есть, вы хотите сказать… – начал было Коршунов.

– Я пока ничего не хочу сказать, майор, – прервала его Власова, не отрывая взгляда от тела. – Я констатирую факты. А факты таковы, что морфология данного субъекта не укладывается в рамки известной нам вариативности человеческого вида. Идем дальше. Кожа.

Она взяла скальпель. Движение было быстрым и точным. Она сделала небольшой надрез на предплечье. Крови не было. Ткань под скальпелем была плотной, упругой.

– Обратите внимание, – она подцепила край разреза пинцетом. – Эпидермис утолщен. Дерма имеет сетчатую структуру, напоминающую армирование. Полагаю, в ней высокое содержание коллагеновых волокон особого типа. Это обеспечивает повышенную прочность на разрыв и прокол. А вот это… – она указала на подкожный слой, который имел странный, желтоватый оттенок. – Это не просто жировая ткань. Структура иная. Нужен гистологический анализ, но я почти уверена, что мы увидим там клетки с аномально высоким содержанием гликогена и митохондрий. Энергетическое депо. Для длительной работы в анаэробных условиях.

Она выпрямилась и посмотрела на Коршунова. В ее голубых глазах за стеклами очков плескалось что-то похожее на холодный восторг.

– Вы понимаете, что это значит, майор? Это не человек, который приспособился к определенным условиям. Это организм, который был ИЗНАЧАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАН для этих условий. Каждая деталь его строения функциональна. Укрепленный череп, руки-орудия, кожа-броня, внутренние «аккумуляторы»… Это продукт… инженерии.

Слово повисло в холодном воздухе. Инженерия. Коршунов почувствовал, как по спине пробежал тот же холодок, что и в тоннеле, когда он услышал эхо. Там была чужая физика, здесь – чужая биология.

– Что вы несете, Анна Сергеевна? – голос Самойлова дрогнул. – Какая инженерия? Генная? В Советском Союзе? Это же фантастика.

– Я не знаю, какая, Григорий Львович, – спокойно ответила Власова. – Я антрополог, а не генетик. Я описываю то, что вижу. А я вижу результат. Целенаправленное, системное изменение человеческой структуры. Это не мутация. Мутации случайны, они редко бывают полезными, и никогда – настолько скоординированными. Здесь же мы видим целый комплекс взаимосвязанных изменений, направленных на решение конкретной задачи: выживание и функционирование в крайне агрессивной среде. Вероятно, под землей. Низкая освещенность, необходимость передвигаться по узким пространствам, физический труд, связанный с разрушением твердых пород, возможно, дефицит кислорода и пищи.

Она говорила об этом так, словно решала сложную математическую задачу. Но для Коршунова за ее словами вставала картина, от которой стыла кровь. Картина мира, где людей перекраивают, как костюмы, приспосабливая к нужной работе. Где человеческое тело – лишь исходный материал.

– А шрамы? – спросил он, указывая на грудь.

Власова снова наклонилась. Она провела пальцем в перчатке вдоль одного из рубцов.

– Это не шрамы от травм. Это хирургические рубцы. Очень старые. И очень аккуратные. Посмотрите на их расположение. Они соответствуют точкам крепления грудных и межреберных мышц. Я бы предположила, что под ними… – она на мгновение замолчала, – что под ними могут быть импланты. Или костные наросты. Что-то, что дополнительно укрепляет грудную клетку. Защищает сердце и легкие. Необходимо вскрытие.

– Причина смерти? – вернулся к главному вопросу Коршунов. – Гриша говорил про баротравму.

– Предварительно, это похоже на правду, – кивнул Самойлов, немного придя в себя. – Обширные внутренние кровоизлияния, разрывы мелких сосудов. Как будто его изнутри разорвало. Но откуда в тоннеле такой перепад давления?

Власова подошла к голове покойного и осторожно повернула ее набок.

– Ушные раковины редуцированы. Слуховой проход узкий. Но посмотрите сюда. – Она указала на область за ухом. – Видите это тонкое рубцовое кольцо? И здесь, на шее, у основания черепа. И вот тут, на носовых пазухах. Я думаю, это следы от какого-то герметичного снаряжения. Шлема или маски. Этот организм, возможно, не приспособлен к дыханию обычным атмосферным воздухом. Или наоборот, он дышал какой-то специальной смесью под давлением. Если его система жизнеобеспечения вышла из строя или была сорвана… Результат будет именно таким. Взрыв изнутри. Его собственная внутренняя среда его и убила.

Коршунов достал пачку «Беломора». Он знал, что курить здесь нельзя, но сейчас ему было абсолютно наплевать. Он размял папиросу, сунул в рот, но зажигалку доставать не стал. Он просто стоял, и горький вкус картона во рту был единственной реальной вещью в этом зале абсурда.

– Хорошо, – медленно проговорил он, пытаясь собрать мысли в кучу. – Допустим, вы правы. Допустим, это… продукт инженерии. Кто? Где? Зачем?

Власова сняла перчатки и бросила их в специальный контейнер. Она снова посмотрела на майора, и в ее взгляде уже не было научного восторга. Была трезвая, холодная серьезность.

– Это не ко мне, майор. Это вопросы к вашему ведомству. И, возможно, к ведомству посерьезнее. Я могу сказать лишь одно. Судя по степени ремоделирования костной ткани и характеру рубцов, вмешательство было произведено в раннем возрасте. Скорее всего, в детстве или в пубертатном периоде, когда организм еще пластичен. Этому… человеку… лет тридцать, может, тридцать пять. Значит, работа над ним началась как минимум двадцать лет назад. Это не кустарщина сумасшедшего доктора в подвале. Это долговременная, дорогостоящая программа. Она требует знаний, технологий, оборудования, которое вряд ли доступно частному лицу. Она требует системы.

Она подошла к столу, где лежали ее бумаги, и взяла ручку.

– Я подготовлю предварительное заключение. Мне нужны образцы тканей. Костной, мышечной, кожной. Я хочу провести полный гистологический и цитологический анализ. Мне нужен доступ к электронному микроскопу. И мне нужно разрешение на полное вскрытие с последующей мацерацией скелета. Я хочу получить его целиком. Это… это уникум. Он может перевернуть все наши представления о пластичности человеческого вида.

Коршунов молча кивнул. Он смотрел на тело на стальном столе. Теперь это был не просто труп. Это была улика. Улика не против конкретного убийцы, а против целой системы, целого мира, который существовал параллельно его собственному. Мира, который создавал таких существ для своих непонятных целей. И карта… Карта в кармане этого существа была путеводителем по этому миру.

Он вышел из секционного зала в гулкий коридор. Самойлов догнал его.

– Олег, ты слышал? Слышал, что она сказала? – в голосе Гриши был почти суеверный ужас. – Это же чертовщина какая-то. Программа… Двадцать лет назад… Это же конец пятидесятых, начало шестидесятых.

– Я слышал, Гриша, – Коршунов наконец достал зажигалку и прикурил. Дым обжег легкие. – Готовь разрешение на все, что она просит. На все. И сделай это тихо. Никаких официальных запросов через канцелярию. Позвони кому надо лично. Скажи, дело особой важности. Под личным контролем Петровки.

– Понял. А ты что?

Коршунов затянулся глубоко, до боли в груди. Он смотрел на мутную лампочку под потолком коридора.

– А я, Гриша, пойду искать тех инженеров. Или то, что от них осталось.

Он бросил папиросу на кафельный пол и растер ее каблуком. Холодный свет под мостовой. Молчание мертвых тканей. Дело перестало быть просто странным. Оно стало личным. Потому что одно дело – расследовать убийство человека человеком. И совсем другое – когда ты понимаешь, что и жертва, и, возможно, убийца, принадлежат к виду, существование которого официальная наука, да и просто здравый смысл, отказываются признавать. И этот вид живет не на другой планете, а прямо здесь. Под ногами. В холодной, гулкой тьме под московской мостовой.

Карта, начертанная на коже давно умершего инженера

Ветер на улице Цюрупы нес запахи мокрого кирпича и прелых листьев – обычную ноябрьскую тоску, которая въедалась в ткань плаща и оседала в легких. Но Коршунов все еще дышал холодной, стерильной пустотой морга. Этот запах прилип к нему изнутри. Он курил уже третью папиросу, стоя у серой стены НИИ, но дым «Беломора» казался безвкусным и бессильным против того ледяного послевкусия. В голове, как заевшая пластинка, крутились слова Власовой: «продукт инженерии», «сконструирован», «система». Это были слова из другого мира, из фантастических романов, которые он презирал за их оторванность от жизни. А теперь эта фантастика лежала на стальном столе в секционном зале, и ее география была начертана на пожелтевшем клочке бумаги у него в кармане.

Он вернулся на Петровку, когда город уже погружался в синие сумерки, зажигая редкие желтые огни. Кабинет встретил его привычным беспорядком и запахом остывшего кофе. Он не стал включать верхний свет, щелкнул только настольной лампой. Зеленый абажур бросил на стол круг мягкого света, превратив остальную комнату в царство густых, шевелящихся теней. Это было похоже на тот островок света от прожекторов в тоннеле. Безопасная зона, окруженная неизвестностью.

Коршунов достал из пакета карту. Расправил ее на столе, придавив по углам тяжелой пепельницей и толстой папкой с нераскрытым делом о хищении со склада. Бумага была плотной, почти как ватман, но от времени и влаги стала мягкой и хрупкой по сгибам. Он смотрел на нее долго, пытаясь прочесть не только надписи, но и то, что было между ними.

Это была не просто схема. Это был чей-то рабочий инструмент, дневник, путеводитель по миру, которого нет. Основные линии, напечатанные типографской краской, принадлежали прошлому. Названия станций, знакомые каждому москвичу, казались здесь чужеродными, как имена святых в книге черной магии. Настоящая жизнь карты была в пометках, сделанных красным карандашом. Тонкие, уверенные линии, которые пронзали привычную реальность метро, уходя в белые пятна пустоты между официальными тоннелями. Штриховки, крестики, цифры, написанные мелким, сжатым почерком инженера. «ВШ-7бис». «Обводной коллектор. Затоплен в 58-м». «Гермозатвор. Шифр?».

Каждая пометка была вопросом. Каждая линия – оборванным маршрутом. Жирная красная стрелка, начинавшаяся у перегона «Таганская»-«Марксистская», вела к аккуратно нарисованному крестику с подписью «Вход». Вход куда? В затопленный коллектор? В вентиляционную шахту? Или во все это сразу? Коршунов чувствовал себя неграмотным, уставившимся на страницу из книги на незнакомом языке. Он видел буквы, но не понимал слов.

Официальный запрос в Управление метрополитена даст только официальный ответ: таких объектов не существует. Обращение в архивы Моспроекта без конкретного названия проекта было бы похоже на попытку вычерпать море наперстком. Нужен был кто-то, кто говорил на этом языке. Кто-то, кто сам чертил такие линии тридцать лет назад.

Он потянулся к телефону, но остановил руку. Звонить по служебным линиям было все равно что кричать о своей находке на Красной площади. Он открыл ящик стола, порылся под старыми рапортами и вытащил замусоленную записную книжку в потрескавшемся дерматиновом переплете. В ней были номера, которых не было ни в одном официальном справочнике. Телефоны бывших коллег, осведомителей, полезных людей, которые давно отошли от дел, но не растеряли память.

Он нашел нужную фамилию. Званцев, Николай Степанович. Бывший главный инженер одного из управлений Метростроя. Вышел на пенсию лет десять назад. Коршунов помнил его по какому-то старому делу об обрушении в строящемся тоннеле. Старик был вредный, дотошный, но знал свое дело как никто другой. И, что самое важное, он работал в Метрострое с начала пятидесятых. Он мог помнить.

Квартира Званцева в типовой девятиэтажке на Профсоюзной пахла корвалолом, пыльными книгами и чем-то кислым, старческим. Сам он, худой, высохший старик в застиранной байковой рубашке и стоптанных тапочках, смотрел на Коршунова с недоверием из-под кустистых седых бровей.

– Майор, я уже десять лет как на пенсии, – проскрипел он, пропуская Коршунова в тесную прихожую. – Все, что я знал, давно либо замуровали в бетон, либо сдали в утиль. Чем могу быть полезен доблестным органам?

– Памятью, Николай Степанович. Память в утиль не сдают.

Они сели на кухне, такой маленькой, что колени Коршунова почти упирались в холодильник «ЗиЛ». Майор разложил карту на клеенчатой скатерти. Званцев недовольно покосился на грязные пятна на бумаге, но потом надел очки с толстыми линзами и склонился над схемой.

На минуту на кухне повисла тишина, нарушаемая только тиканьем ходиков на стене. Званцев водил по линиям сухим, узловатым пальцем. Его лицо, поначалу выражавшее лишь старческое раздражение, постепенно менялось. На нем проступило удивление, потом – узнавание, и, наконец, что-то похожее на страх. Он резко отдернул руку, словно обжегся.

– Где вы это взяли? – голос его стал тихим и жестким.

– Это неважно. Важно – что это такое. Вы узнаете эту схему?

– Узнаю… – Званцев снял очки и протер их носовым платком. Без них его глаза казались беззащитными и выцветшими. – Это рабочий планшет одного из участков. Сороковые, начало пятидесятых. Судя по шрифтам и условным обозначениям – где-то год пятьдесят второй, пятьдесят третий. Тогда еще такие использовали. Основа типографская, а все проектные изменения наносили от руки.

– А красные линии? Это проектные изменения?

Старик снова надел очки, но на карту уже не смотрел. Он смотрел куда-то в стену, в свое прошлое.

– Нет. Это не проектное. Это… другое. Тогда много чего строили, о чем на планерках не докладывали. Страна готовилась. Сами понимаете, к чему. Гражданская оборона, объекты двойного назначения, спецсвязь. Все шло под грифами, о которых мы, простые инженеры, и не слышали. Работали вслепую. Дали участок – копай отсюда и до обеда. А что там будет – бункер ЦК или склад тушенки, – нас не касалось. Но иногда… иногда обрывки информации просачивались. Какие-то странные техусловия, нестандартные материалы, требования к вентиляции, как для химической лаборатории…

Он замолчал, поджал тонкие губы.

– Николай Степанович, – мягко, но настойчиво сказал Коршунов. – Посмотрите на эту ветку. Которая уходит вбок от перегона. Что это могло быть?

Званцев нехотя снова посмотрел на карту. Его палец завис над крестиком с подписью «Вход».

– Это так называемая сбойка. Технический тоннель, соединяющий основные пути. Их много, большинство используется для обслуживания или как эвакуационные выходы. Но эта… она ведет в никуда. По официальным планам там ничего нет. Сплошной массив известняка. Но если карандашные пометки верны… – он постучал ногтем по убористым надписям, – …то это не просто сбойка. Это подход к объекту. «ВШ-7бис» – это нестандартная нумерация. «Затопленный коллектор» – это, скорее всего, маскировка. А «Гермозатвор»… такие ставят только на очень серьезных объектах. Тех, что должны выдержать прямое попадание.

– Какого рода объект?

– Понятия не имею, майор. И знать не хочу, – Званцев аккуратно, двумя пальцами, свернул карту и пододвинул ее к Коршунову. – И вам не советую. Есть вещи, которые лучше не трогать. Они как старые боеприпасы. Лежат себе в земле тихо, а тронешь – и полгорода на воздух. Я свое отработал. У меня внуки.

Он встал, давая понять, что разговор окончен. В его глазах был уже не просто страх, а твердая, окончательная решимость не иметь с этим ничего общего. Коршунов понял, что больше ничего от него не добьется.

– Спасибо, Николай Степанович. Вы мне очень помогли.

– Я вам ничем не помогал, майор, – отрезал старик, открывая входную дверь. – У вас плохая память. Вы ко мне вообще не приходили.

Дверь за Коршуновым захлопнулась. Он постоял мгновение на лестничной клетке, ощущая себя так, словно его тоже выставили за гермодверь. Старик был напуган. Напуган по-настоящему, спустя тридцать лет. Значит, карта была не просто старой бумажкой. Она была ключом. Ключом от ящика, на котором висела табличка: «Не влезай – убьет».

Но теперь у него было главное. Время – начало пятидесятых. И назначение – секретные объекты гражданской обороны. Это уже была ниточка. Тонкая, гнилая, но ниточка.

Следующее утро встретило его моросящим дождем и перспективой погружения в бумажный ад. Центральный государственный архив народного хозяйства. Огромное серое здание, похожее на крематорий для документов. Внутри пахло так, как может пахнуть только в таких местах: смесью пыли, тлена, мышиного помета и слабого запаха вечности.

Коршунов предъявил удостоверение сонной женщине в очках, похожей на бледную немочь, которая, казалось, сама состояла из архивной пыли. Он запросил дела строительных трестов Метростроя и управлений по спецобъектам за 1951-1955 годы.

– Тематика? – безразлично спросила женщина, не отрываясь от заполнения карточки.

– Строительство подземных коммуникаций в районе Таганской площади, – как можно более расплывчато ответил Коршунов.

Она посмотрела на него поверх очков. Во взгляде ее не было любопытства, только усталость.

– Это надолго. Фонды большие. И многие дела до сих пор под грифом. Вам нужен специальный допуск.

Коршунов положил на стойку не удостоверение, а предписание, подписанное полковником с Петровки. Бумага с нужными печатями и грозными формулировками действовала на таких людей, как крест на нечистую силу. Женщина вздохнула, что-то пометила в журнале и выдала ему требование на выдачу дел.

– Читальный зал номер три. Ждите.

«Ждите» растянулось на три часа. Три часа в гулкой, почти пустой зале, где сидело еще несколько таких же искателей прошлого – аспирант с безумным взглядом и седая женщина, изучавшая подшивки старых газет через огромную лупу. Коршунов пил горький кофе из автомата в коридоре, курил на заднем дворе под дождем и чувствовал, как время здесь течет иначе – медленно и вязко, как патока.

Наконец скрипучая тележка привезла ему стопку пухлых картонных папок, перевязанных тесемками. От них исходил тот самый запах мертвой бумаги. Он начал работать.

Это был Сизифов труд. Протоколы, сметы, отчеты, приказы. Тысячи страниц, исписанных сухим канцелярским языком, скрывавшим за собой гигантскую, нечеловеческую работу тысяч людей. «Проходка щитовым методом…», «крепление тюбингами…», «объем вывезенного грунта…». Он пролистывал страницу за страницей, и его глаза начали слипаться от монотонных рядов цифр и стандартных формулировок. Он искал аномалию. Отклонение от нормы. Что-то, что не укладывалось в общую картину строительства обычного метро.

Он просмотрел две папки. Три. Четыре. Пусто. Все выглядело до тошноты правильно и скучно. Никаких упоминаний секретных бункеров или таинственных ответвлений. Система умела хранить свои тайны. Она не лгала в документах. Она просто создавала параллельную реальность, которая не оставляла бумажных следов.

Он взял пятую папку. «Управление специального строительства №12. Приказы по личному составу за 1953 год». Он начал перелистывать страницы почти машинально, уже не надеясь что-то найти. Приказы о приеме на работу, о переводе, о премировании, о взысканиях. Сотни фамилий, промелькнувших и исчезнувших. И вдруг одна строчка зацепила его внимание.

Приложение к приказу №114 от 17 августа 1953 года. «Список инженерно-технических работников, откомандированных в распоряжение объекта п/я 902 для выполнения специальных работ». «Почтовый ящик 902». Классика жанра. Безымянный, безликий получатель, за которым могло скрываться что угодно – от шарашки в подмосковном лесу до уранового рудника в Сибири.

Коршунов пробежал глазами по списку. Двадцать семь фамилий. Инженеры-проходчики, инженеры-механики, инженеры-гидротехники. Он читал их, и его сердце стучало ровно и глухо. Он почти дошел до конца списка, когда увидел это.

«Лебедев Евгений Павлович, инженер-конструктор. 1925 г.р.».

Фамилия как фамилия. Но рядом с ней, на полях, была сделана пометка другим почерком, фиолетовыми чернилами. Короткое, почти неразборчивое слово. Коршунов наклонился ниже, почти касаясь носом ветхой бумаги. «Выбыл». Не «уволен», не «переведен», не «погиб». Просто «выбыл». Словно фигура, снятая с шахматной доски. А под словом стояла дата: 12.10.1954.

У Коршунова пересохло во рту. Это было оно. Та самая аномалия, которую он искал. Холодное, безликое слово, обрывающее судьбу человека. Он почувствовал себя археологом, который среди тысяч черепков нашел один с неизвестным письменом.

Он вернул папку и подошел к стойке. Та же бледная женщина смотрела на него с тем же безразличием.

– Мне нужно личное дело, – сказал Коршунов, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более буднично. – Лебедев, Евгений Павлович. Инженер-конструктор. Работал в УС-12 в пятьдесят третьем.

Женщина нехотя полезла в картотеку. Долго перебирала пожелтевшие карточки. Наконец вытащила одну. Посмотрела на нее, потом на Коршунова. В ее глазах впервые за все время промелькнуло что-то живое. Смесь удивления и опаски.

– Этого дела нет в общем фонде, – сказала она тихо, словно боясь, что их подслушают.

– А где оно?

– Оно на спецхранении. В архиве Первого отдела.

Коршунов знал, что это значит. Первый отдел – это был филиал КГБ в любом советском учреждении. Спецхранение означало высшую степень секретности. Туда не было доступа даже ему, майору МУРа с предписанием от полковника. Это была стена. Глухая, бетонная стена.