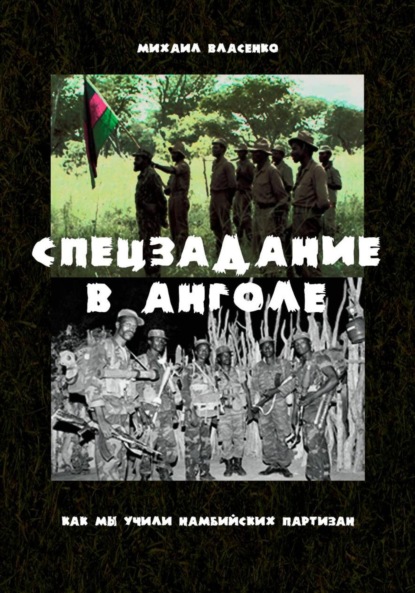

Спецзадание в Анголе. Как мы учили намибийских партизан

- -

- 100%

- +

Глава 1. Россия и Африка

Африка! В последнее время это слово все чаще и чаще звучит с экранов телевизоров, в радиорепортажах, на разного рода конференциях и симпозиумах, в политических, деловых и академических кругах. Современнику нет смысла объяснять причины активизации нашей страной сотрудничества с африканскими государствами – они лежат на поверхности и понятны даже людям, далеким от политики. Положение в мире сложное. Не затихает конфликт на Ближнем Востоке, продолжается наше вооруженное противостояние с Украиной, поддерживаемой коллективным Западом. В этой ситуации, когда мы повернулись лицом к Африке, хотелось бы напомнить, что сейчас идет процесс не налаживания, а восстановления со странами этого континента существовавших в бытность СССР прочных связей во всех возможных областях – политической, экономической, гуманитарной, военной, научно-технической.

Еще задолго до возникновения Советского Союза, в начале XII века, русский летописец Нестор, описывая расселение народов, упоминал многие африканские страны – Эфиопию, Ливию, Египет, Мавританию и другие. Примечательно, что эти знания не были исключительно книжными, почерпнутыми из римских и византийских рукописей, – нам известно о русских паломниках, которые, начиная с XI века, неоднократно посещали Египет и, прежде всего, Синайский полуостров.

В XV веке инок Варсонофий первым в российской литературе описал египетские пирамиды. В XVI–XVII веках связи между египетскими христианами и Русской православной церковью приобрели регулярный характер, в основном, в виде финансовой помощи синайским монахам. В конце XVII века православные монастыри Синая приняли покровительство России[1]. Однако путь к этому был весьма долгим и непростым.

Во времена Петра I были предприняты попытки наладить морской путь из Балтики в Индию. При этом Мадагаскар рассматривался в качестве возможной перевалочной базы. Но задуманному не пришлось осуществиться. При Екатерине Великой Россия вновь проявила интерес к Африке, в первую очередь, как к части маршрута из Петербурга на Камчатку. В составе Черноморского флота даже служил фрегат «Африка» – участник прославленного российскими историками и художниками Чесменского сражения 1770 года.

Историческая справка. Чесменское сражение состоялось 24–26 июня (5–7 июля) 1770 года в Чесменской бухте во время Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Ставшее первой крупной победой русского флота в средиземных водах, оно очень сильно повлияло на ход войны, а также значительно укрепило положение Российской империи на международной арене. Турция отказалась от ведения наступательных действий в Черном море, а российский флот нарушил коммуникации турок в Эгейском море и установил блокаду Дарданелл.

С 2012 года, согласно указу Президента Российской Федерации, 7 июля в нашей стране является Днем воинской славы России.

Уже в 1760-х годах лучшие русские морские офицеры неоднократно проходили полноценную стажировку на британских кораблях, поэтому некоторые из них побывали в Африке – Н. А. Полубояринов, Т. Г. Козлянинов, Ю. Ф. Лисянский и другие. В 1786-м году велась деятельная подготовка к первой русской кругосветной экспедиции через мыс Доброй Надежды, но вследствие вспыхнувших войн с Турцией и Швецией ее пришлось отложить[2].

В XIX столетии африканская политика Российской империи в целом осуществлялась в контексте российско-турецких отношений. Россия была заинтересована в поддержании стабильности на Кавказе и в Черноморском регионе, где Турция была ее основным соперником. В Африке, несмотря на то, что некоторые регионы находились под контролем Османской империи, политика России на этом континенте не входила в разряд основных приоритетов. Но представление и познания о нем были уже значительно шире.

Русские моряки и путешественники посещали Капскую колонию и Трансвааль, Марокко и Эфиопию. Последняя страна приобрела для России ввиду ее православия особое значение. Энергичная экспансия европейских государств в конце века привела к тому, что всю Африку они поделили на многочисленные колонии, за исключением Либерии и Эфиопии, или, как в те времена ее называли, Абиссинии.

Иван Айвазовский. «Чесменский бой», 1848. Фото из открытого источника Интернет

В 1899–1902 годах более 200 русских добровольцев приняли активное участие на стороне буров в англо-бурской войне. Среди них были известные в то время в России подполковник Е. Я. Максимов, произведенный бурами в генералы, думский политик А. И. Гучков и один из будущих первых авиаторов Н. Е. Попов.

По итогам гражданской войны 1918–1922 годов многочисленные (по несколько тысяч человек) русские диаспоры возникли в Алжире и Египте, а также в Тунисе – здесь в Бизерте несколько лет базировались остатки врангелевского флота, ушедшие из Крыма. Около 600 человек поселились в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго), примерно 200 подданных бывшей Российской империи оказались в Эфиопии. После октябрьской революции 1917 года российско-африканские отношения практически не развивались. И только лишь в 1943-м году, несмотря на войну, Советскому Союзу удалось установить официальные отношения с Египтом и Эфиопией.

Русские добровольцы в англо-бурской войне 1899–1902 годов. Фото из открытого источника Интернет

После победы во Второй мировой войне и расширения сферы влияния в Европе руководство Советского Союза обратило свое внимание на африканский континент. Начиная с 1950-х годов, многие государства этого региона были охвачены мощными антиколониальными и национально-освободительными движениями. Колонизированная Африка начала меняться – европейские страны, главным образом, Великобритания и Франция, начали терять контроль над бывшими своими колониями. К тому времени СССР уже оказывал военную помощь антиколониальным движениям в Африке, а позже правомерно стал ключевым участником постколониального развития континента. Согласно имеющимся в Организации Объединенных Наций документам, в 1950-х годах представители Советского Союза, принимавшие участие в работе ее Генеральной Ассамблеи и Совета по опеке, выступали в качестве убежденных сторонников освобождения всех колонизированных африканских стран. В своей речи на заседании Генеральной Ассамблеи Никита Сергеевич Хрущев инициировал принятие Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. По сообщениям ТАСС, Хрущев выступил с призывом к независимости Африки и приветствовал процесс деколонизации. Сообщалось также, что «СССР установил особенно тесные связи с так называемыми странами социалистической модели развития (Гвинея, Гана, Республика Конго, Мали, Эфиопия, Ангола, Мозамбик и Бенин)»[3].

Советско-африканские отношения получили позитивный импульс во второй половине 50-х годов XX века с появлением первых независимых государств на этом континенте. Они развивались в трудное время. Для Советского Союза это была «холодная война», для Африки – время поиска формы развития на основе применения национального и интернационального опыта борьбы за ликвидацию последствий колониализма и, прежде всего, экономической отсталости и нищеты народных масс. Существовавшие связи опирались на прочный фундамент близости политической и экономической заинтересованности.

На рубеже 1950–1960-х годов в СССР усиленно начали создаваться специализированные «африканские» структуры, перед которыми стояла задача выработки форм и методов необходимого воздействия на африканских лидеров и путей сближения с их странами.

Так, в Центральном комитете Коммунистической партии был образован сектор Африки, в МИДе – Институт Африки. В марте 1951 года в Министерстве обороны СССР были созданы 10-е управление Генерального штаба (позже преобразованное в 10-е Главное управление), а в январе 1952 года – 10-й отдел (позже управление) Главного штаба ВМФ СССР, которые занимались военным и военно-техническим сотрудничеством, в том числе и со странами «третьего» мира[4].

Асуанская плотина. Фото из открытого источника Интернет

Значительные усилия Советский Союз предпринимал в области оказания помощи молодым независимым государствам в становлении их экономик. По данным российского проекта Russia Beyond, с 1960 года СССР подписал договоры о сотрудничестве с 37 африканскими странами. Советские специалисты участвовали в строительстве около 600 предприятий, фабрик и заводских комплексов. Миллиардное финансирование Советским Союзом египетской Асуанской плотины является одним из примеров этой плодотворной деятельности[5]. Сюда же можно добавить ГЭС в Анголе и бокситодобывающий комплекс в Гвинее, горный комбинат в Конго и цементный завод в Мали, металлургический завод в Нигерии. В нашей стране получили образование десятки тысяч африканских врачей, технических специалистов, инженеров, офицеров, учителей и многих представителей других профессий.

Частью советской государственной политики помощи этим странам стала подготовка африканских специалистов в высших учебных заведениях. В Москве, например, был создан Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, в задачи которого входила подготовка технической и гуманитарной интеллигенции. В бывшей Украинской ССР в Харьковском государственном университете (автор – выпускник этого вуза) функционировал подготовительный факультет для иностранных студентов, которые после его окончания продолжали учебу в высших учебных заведениях по всему Союзу.

Всем обучение предоставлялось абсолютно бесплатно. Кроме того, им выплачивалась стипендия, предоставлялись бесплатные места в общежитиях, по прибытии они обеспечивались теплой одеждой. Если сказать коротко – им создавались для учебы очень комфортные условия.

Военно-учебным заведениям ставилась задача подготовки офицеров и технических специалистов для развивающихся стран, которые в будущем могли бы занять руководящие посты в своих армиях. Только в 1953-м году обучение иностранных военнослужащих осуществлялось в 21 военной академии, 27 высших военных училищах и на 30 курсах по совершенствованию офицерского состава в офицерских школах. В Вооруженных силах СССР было создано несколько специализированных учебных центров (к примеру, 165-й учебный центр в Крыму). Некоторые существовавшие военные училища были полностью перепрофилированы для подготовки исключительно иностранцев, как в случае с Краснодарским авиационным летно-техническим училищем им. Серова. Во многих других училищах, а также в военных академиях были созданы специальные факультеты[6].

Среди выдающихся африканских выпускников учебных заведений бывшего СССР – Хосни Мубарак – в 1981–2011 годах президент Египта (проходил военную подготовку), Мишель Джотодиа (президент Центральноафриканской Республики в 2013–2014 годах), Хифекепунье Похамба (в 2005–2015 годах президент Намибии), Салах Аббас – бывший премьер-министр Чада, а также многие министры, судьи, профессора, послы, врачи, инженеры, которые посвятили себя служению своим странам.

Согласно имеющейся статистике, почти 12 % врачей и 10 % инженеров, работающих в настоящее время в Африке, получили образование в бывшем СССР. Это замечательный показатель, с которым не может сравниться ни одна другая страна[7] (данные на 2024 год – прим. автора).

В Африке после окончания Второй мировой войны в качестве военных советников, специалистов и переводчиков работали десятки тысяч советских военнослужащих. Многие из них участвовали в войнах и локальных конфликтах в различных странах на этом удивительном континенте. Об этих войнах широкой общественности и сейчас известно немного, а в то время для большинства советских людей они были полной тайной. Сужу об этом по собственному опыту: после возвращения из ангольской командировки я писал подписку сроком на 30 лет о неразглашении сведений, ставших мне известными во время пребывания в этой стране, и сути моей там деятельности.

А ведь «в 1970–1980 годах XX века советские военнослужащие, выполняя интернациональный долг, активно работали в 40 армиях мира, причем на Африку приходилась почти половина этих государств. В таких странах, как Ангола, Алжир, Конго (Браззавиль), Ливия, Мали, Мозамбик, а также в Сирии, Северном и Южном Йемене практически ни одна крупная операция национальных вооруженных сил не проходила без участия советских военных»[8]. Когда речь заходит об интернациональном долге, следует, на мой взгляд, обратиться к Конституции СССР 1977 года. В ней, в частности, говорится: «Внешняя политика СССР направлена…на поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс…»[9]. Я привожу только эти слова, так как именно в их контексте хочу высказать понимание этого термина.

В середине 1970-х годов, будучи студентом, мне на протяжении нескольких лет довелось проживать в общежитии вместе с иностранными студентами. Это были представители Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других регионов. Понятие интернационального долга сформировалось у меня еще в те далекие студенческие годы на основе повседневного общения в быту с иностранцами, с которыми я прожил почти пять лет в одной комнате общежития. Эти человеческие связи и ежедневные разговоры с латиноамериканцами, кубинцами, африканцами способствовали формированию у меня чувства искреннего сопереживания народам, находившимся под гнетом колониальной системы. Отправляясь в командировку в военный учебный центр в Анголу как военный переводчик, проживший бок о бок с этими студентами, я не сомневался, что им надо помогать обрести свою независимость и суверенитет. Увиденное наяву – нищета, голод, поразительное стремление бороться за свою свободу, готовность к самопожертвованию – только укрепляло чувство правильности принятого решения. И с каждым днем это чувство усиливалось. К сожалению, мне так и не пришлось стать свидетелем торжества справедливости в Намибии и проникнуться чувствами намибийского народа, с бойцами которого провел два года в Анголе, но в 1994-м году я побывал в Южной Африке на парламентских выборах в качестве наблюдателя ООН. И надо было видеть, с каким большим и нескрываемым интересом к нам относились вдохнувшие воздух свободы южноафриканцы.

Потеря интереса к Африке в перестроечные и последующие годы, преобладавшая ориентация на Запад стали одной из главных причин постепенного «затухания» сотрудничества с этим регионом. Оценку такому повороту событий дал бывший сотрудник Советского комитета солидарности со странами Азии и Африки В. Н. Тетекин: «О вкладе СССР в борьбу против апартеида на юге Африки очень хорошо помнят. Но и то, что произошло в 90-е годы, это не так быстро исчезнет из памяти. Те, кто пришли к власти в 1991-м году, развернули нашу внешнюю политику на 180 градусов. Говорили, что те борцы за национальное освобождение на самом деле террористы, они выступают против законного правительства ЮАР, страны-члена ООН. А мы якобы занимались вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Еще они утверждали, что «мы кормим Африку, зачем нам этот груз на наших плечах?»[10]. Представляется, что это, в их понимании, можно отнести не только к Южно-Африканской Республике, но и ко всем странам, где мы присутствовали.

Значимость роли Советского Союза в освобождении Африки от колониализма настолько очевидна, что не вызывает отрицания даже у самых русофобски настроенных глав правительств, парламентариев и политических деятелей Запада. Если же говорить о самих африканцах, то на их поведении в отношениях с нами, несомненно, сказывается влияние советского наследия.

Поворот России в сторону Африки и динамично развивающееся с ней сотрудничество может служить доказательством того, что наше там присутствие в 1960–1990 годах было правильным выбором, и мне приятно осознавать свою причастность к происходившим там процессам. Чему я стал свидетелем и как все происходило, попытаюсь рассказать в своем небольшом повествовании.

Не так много мы знаем об истории Анголы и Намибии, поэтому мне думается, что некоторые зарисовки о сложном пути к независимости этих стран могут представить интерес для любознательного читателя. Хочу сказать спасибо моим коллегам-переводчикам, советникам и специалистам, работавшим вместе со мной, до и после моего пребывания в учебном центре, за то, что поделились своими воспоминаниями, документальными материалами и фотографиями. Ивану Григорьевичу Жерлицыну, Стрюкову Владимиру Антоновичу, Игорю Игнатовичу, Станиславу Сидорину, Михаилу Истомину, Валерию Самойленко, Александру Курьянову и многим другим. Очень помогло мне общение в Союзе ветеранов Анголы с его руководством в лице председателя Вадима Андреевича Сагачко и заместителя председателя Сергея Анатольевича Коломнина. Много сведений я почерпнул из изданных союзом книг и буклетов, которые также использовал при написании этой книги.

Об участии советских военнослужащих и гражданских специалистов в оказании помощи национально-освободительному движению Намибии, к сожалению, написано очень мало. Надеюсь, что данная книга внесет свой вклад в копилку истории пребывания и работы представителей нашей страны в Африке.

Глава 2. Как все начиналось

Верно говорят: «Человек предполагает, а господь располагает». Мог ли молодой парень в свои 23 неполных года, выпускник отделения переводчиков факультета иностранных языков, думать, что судьба забросит его в один из самых удаленных уголков африканского континента. Ради справедливости следует заметить, что последние два выпуска переводчиков (1976-й и 1977-й годы) распределялись по военной линии. Кто шел служить в военно-транспортную авиацию в качестве бортовых переводчиков, а кто отправлялся в распоряжение в/ч 44708 (10-е Главное управление Генерального штаба Министерства обороны ВС СССР, так называемая «десятка») для выезда в загранкомандировку. Поэтому «африканский» вариант как возможный рассматривался, но ни в коей мере не в страну с португальским языком, так как объектом пятилетнего изучения были английский и французский. Тем более, что, столкнувшись с аббревиатурой СВАПО или SWAPO, я ничего вразумительного о ней сказать бы не смог, разве что, увидев полное название – South West Africa People’s Organization, смог бы перевести его на русский язык как «Народная организация Юго-Западной Африки». А о том, чтобы что-нибудь о ней сказать, не могло быть и речи. Все еще предстояло увидеть наяву. И очень скоро.

Итак, лето 1978 года. Сданы последние экзамены, получен диплом переводчика-референта английского языка, отгремел выпускной вечер. В райвоенкомате предоставили отпуск (еще и дня не прослужил), и я мог с чистой совестью отдыхать, не забывая о том, что примерно через две недели мне нужно будет связаться по телефону с Главным управлением кадров Министерства обороны, а конкретно, с Галиной Александровной. Именно эта милая женщина и немного прояснила ситуацию, завуалированно назвав страну, в которой мне предстояло провести два года. Запомнились ее слова: «Страна на букву «А», но не Англия. Позвоните еще через две недели, и я сообщу, когда и куда вам нужно будет приехать». Поразмыслив немного, я был уже почти уверен, что речь шла об Анголе. И основания для этого были.

Двумя курсами старше учился Михаил Сукнов, с которым я, будучи первокурсником, в 1974-м году познакомился в студенческом строительном отряде. Хотя особого развития наши с ним отношения не получили, мне было известно, что в 1976-м году после окончания университета он был призван на действительную службу в Вооруженные силы в качестве военного переводчика и направлен в учебный центр, располагавшийся где-то в районе города Фрунзе (сейчас Бишкек). Потом дошла информация, что он находится в Анголе.

Первым возник вопрос о языке. В Анголе государственный португальский, и что мне делать там с английским? О помощи нашей страны СВАПО мне ничего не было известно, да и вряд ли могло быть известно. Долго еще после возвращения из командировки я не упоминал ни о СВАПО, ни об учебном центре, никому не рассказывал о своей работе. На все вопросы была простая стандартная фраза: «Обучали ангольцев военному делу».

Затем пришло понимание того, что я, по всей видимости, буду работать с англоязычными группами, хотя чем именно буду заниматься, оставалось загадкой. Одно было понятно: работа с военными. Слава богу, по военному переводу у нас были сильные преподаватели. Я учился в группе, которую курировал капитан (в то время) Мельницкий Олег Евгеньевич, побывавший во многих странах Африки как раз в качестве военного переводчика (звучали Египет, Судан, Эфиопия, Уганда и другие). Немного забегая вперед, скажу, что во время пребывания в Анголе я встретился с полковником Ратушным Владимиром Филипповичем, советником начальника штаба военного округа, работавшим с Мельницким в Уганде. Отзывы о нашем преподавателе были прекрасными.

Хотя военный перевод мы усвоили хорошо, Олег Евгеньевич, к сожалению, очень мало рассказывал о своей конкретной работе на этом экзотическом континенте. Поэтому, весь обуреваемый всевозможными предположениями, я стал дожидаться дальнейших указаний.

А потом все пошло своим чередом. Первая неделя пребывания в Москве ничего особенно не прояснила. Только из разговоров с приезжающими отпускниками стало понятно, что те из нас, кто едет в Анголу с английским языком, «будут работать или на «борт-переводе», или в учебных лагерях повстанцев из Намибии и Родезии». Официально нам толком никто ничего не говорил. Сейчас же наша «работа» состояла в том, чтобы по просьбе начальников сходить в магазин и купить 1–2 бутылки шампанского (только не венгерского производства), заполнить какие-то бланки или что-то в этом роде. По вечерам, погуляв по Москве, в гостинице обменивались впечатлениями о происходящем, шутили, мечтали.

Ситуация начала проясняться только тогда, когда было приказано явиться в поликлинику для прививок. Из разговоров с медсестрами поняли: вылет не за горами. По действовавшим в то время канонам, прививки от желтой лихорадки, оспы и холеры, предписывалось делать с определенными перерывами, а нас вакцинировали в ускоренном порядке в течение нескольких дней.

Следующие события подтвердили наши предположения. Начались инструктажи о правилах несения службы в условиях заграницы, собеседования уже и не помню с кем, посещение одного из отделов ЦК КПСС, и, наконец-то(!), нам выдали требования для приобретения авиабилетов. Очень мне запомнился один из инструктажей по поводу того, как должен вести себя переводчик в нестандартных ситуациях. Нет, речь шла не о боевых действиях или неприятных ситуациях с местным населением, а о некоторых моментах в работе с нашими военными специалистами. Суть сводилась к тому, что мы (переводчики) являемся ответственными за политическую составляющую их бесед с подопечными. «В случае возникновения скандалов или недоразумений на политической почве вы будете нести ответственность со всеми виновными наравне», – примерно такие были предупреждения. Можно было по-разному к этому относиться и даже возражать, но подобного рода несмелые попытки не только не воспринимались, но просто пресекались. За все время пребывания в Анголе в своей переводческой практике не припомню ни одного подобного случая, но недовольство в мой адрес типа «он не все переводит» иногда звучало, основанное, вероятно, на каким-то образом просочившейся информации о таких инструктажах.

И вот наступил день вылета – поздний вечер 30 августа 1978 года, аэропорт Шереметьево. Это был первый в моей жизни международный перелет. Город назначения – Луанда с посадкой в Будапеште. Он был весьма утомительным (примерно около 10 часов), но случались и весьма интересные «моменты». В Будапеште возникла задержка с вылетом. Дело в том, что с нами в Анголу направлялся на смену экипаж советского рыболовецкого судна. Моряки вели себя достаточно свободно, если не сказать, развязно. С пронесенным на борт спиртным они расправлялись вообще беспощадно. Для нас, впервые летевшим таким рейсом, все это выглядело не то, что необычно, а просто дико. Полет до столицы Венгрии был недолгим, вероятно, поэтому экипаж самолета набрался терпения и не стал предпринимать жестких мер воздействия, предпочитая возложить этот «груз» на своих сменщиков.