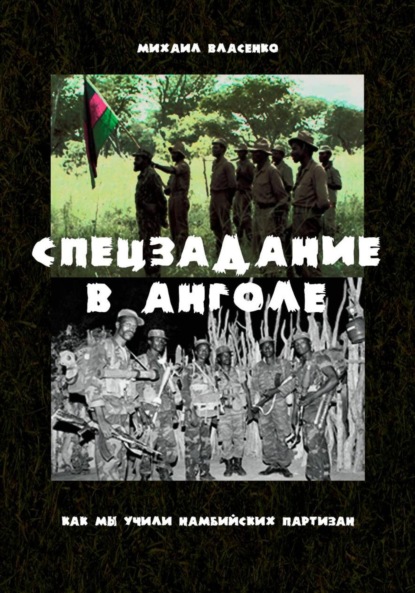

Спецзадание в Анголе. Как мы учили намибийских партизан

- -

- 100%

- +

А уже при посадке в самолет в Будапеште оказалось, что нет одного из моряков. В результате предпринятых поисковых мероприятий его нашли мирно спящим под одной из скамеек в зале ожидания.

Глава 3. Ангола

В аэропорту нас встретил весьма разговорчивый молодой человек, по всей видимости, переводчик. Без лишних слов он предложил нам сесть в автомобиль, и вскоре перед нашими глазами предстала столица уже независимой Анголы – Луанда.

Дорога не показалась длинной, видимо, потому, что это был первый африканский город, увиденный наяву. На все мы смотрели с большим интересом. Первое непонятное ощущение – непривычно большое количество темнокожих людей и единицы белых. Конечно, ничего удивительного – африканский город. Но мы привыкли к другому, и эта «привычка» сработала на уровне подсознания. Ну и, конечно, сам вид города вряд ли мог удивить – в стране продолжалась гражданская война, и Луанда выглядела не так, как на сегодняшних фотографиях и открытках.

Луанда. Фото из открытого источника Интернет

Хотя ситуация в городе, по словам нашего провожатого, была поспокойнее, чем, к примеру, год назад, но последствия боев и обстрелов еще давали о себе знать. В некоторых местах улицы были завалены обломками стен, окон, крыш, часть зданий была полностью или частично разрушена. В целом картина не очень приятная.

В то же время переводчик (не помню его имя), оценив наше впечатление от увиденного, несколько успокоил нас. «Все воспринимают в первый раз точно так, как и вы. Но такой бардак не везде, есть места поприличнее. Мы уже привыкли, привыкните и вы». Нам оставалось только поверить ему и положиться на его опыт.

Здания в бывшей советской военной миссии в Луанде. Фото из архива Союза ветеранов Анголы

Поселили нас в советской военной миссии. Через нее проходили все без исключения приезжающие в страну по линии Министерства обороны СССР командировочные, а также временно находящиеся в Луанде военнослужащие, периодически прибывавшие из округов. В период с 1975 по 1990 год, вплоть до закрытия, там работало руководство представительства, в том числе главные военные советники (ГВС): генерал-майор И. Пономаренко, генерал-лейтенант В. Шахнович, генерал-лейтенант Г. Петровский, генерал-полковник К. Курочкин, генерал-лейтенант В. Беляев.

В миссии постоянно проживали военные советники, специалисты и переводчики, находившиеся в Луанде без семей; имелись узел связи, медицинский пункт, столовая, кинотеатр, бильярдная, вещевой склад, магазин военторга, баня, спортивные площадки, гаражи и множество разных других хозяйственных построек.

Министр иностранных дел России С. Лавров на церемонии открытия памятного камня в Посольстве России в Луанде. Фото из архива Союза ветеранов Анголы

Всего через это представительство «прошло» около 20 тысяч представителей минобороны. В клубе миссии выступали все приезжавшие в Анголу деятели культуры: артисты, писатели, музыканты. В частности, певцы Иосиф Кобзон, Людмила Сенчина, Людмила Рюмина, писатели Юлиан Семенов, Александр Проханов, а также космонавты Валентина Терешкова, Виталий Севостьянов и десятки других известных в нашей стране людей. В настоящее время в комплексе располагается одно из управлений Министерства обороны Анголы. Большинство оставшихся там зданий сохранилось в первозданном виде[11]. Интересно было бы на них взглянуть – к сожалению, после отъезда в 1980 году мне так и не довелось побывать в этой стране. Возможно, шанс еще представится.

5 марта 2018 года на территории Посольства России в Луанде по инициативе Союза ветеранов Анголы состоялась торжественная церемония открытия мемориального памятного камня в память о россиянах, исполнявших свой интернациональный долг в Анголе. На камне надпись на двух языках: «В память о тех, кто боролся за независимость Анголы. Россиянам, исполнявшим интернациональный долг». В мероприятии участвовали приглашенные российские ветераны Анголы, послы России, Кубы, Намибии и ЮАР. Открыл его находившийся в то время с визитом в Анголе министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров.

Мемориальный памятный камень в Посольстве России в Луанде. Фото из архива Союза ветеранов Анголы

Мемориальный камень установлен в память о всех наших соотечественниках, оказывавших помощь этой стране в сложный для нее период. Символично, что это первый такой камень, установленный в честь советских и российских военных и гражданских специалистов не только в Анголе, но и на всем африканском континенте[12].

Но когда я и мои коллеги появились в Луанде (это произошло 31 августа 1978 года), никто из нас и предположить не мог, что через 40 лет произойдет событие, касающееся непосредственно и нас.

Мы – это выпускники Харьковского государственного университета: Александр Музок, Сергей Савиных, Игорь Ильин и я. Первых двоих сразу забрали «покупатели» на бортперевод (еще в Москве мы тянули спички, чтобы определить, кому из нас выпадет счастье «бороздить» африканское небо, а кому – “топтать” землю: короткие достались Сашке и Сергею, а мы с Игорем остались в миссии, прошли формальные процедуры и упорно стали ждать назначения.

Первый президент Анголы Агостиньо Нето. Фото из открытых источников Интернет

В город нам выходить не рекомендовали, да мы особо и не стремились. Первое знакомство с Луандой оставило, мягко говоря, не очень приятное впечатление. Ничего удивительного – в стране шли военные действия. К тому же хотелось быстрее определиться и понять, когда, куда поедем и чем будем заниматься.

Естественно, мы хотели узнать побольше о самой Анголе, так как наши знания о ней были очень скудными. Частично познакомились с историческими материалами, которые находились в миссии, дополняли их беседами с нашими «старожилами». Большинство людей, находясь длительное время в другой стране, справедливо полагают, что нельзя там жить, хотя бы бегло не познакомившись с ее историей. Уже после командировки я дополнил свои знания по истории Анголы, надеюсь, что они будут интересны для любознательного читателя. Не буду утомлять доисторическим периодом этой африканской страны, а коснусь лишь наиболее важных этапов ее развития. Хотя в целом эта книга больше посвящена борьбе за независимость другой страны, Намибии, их многое связывает.

11 ноября 1975 года страна объявила себя независимой республикой. Президентом стал лидер Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА) Агостиньо Нето. Путь к этому знаменательному событию был долгим, трудным и кровопролитным. Португалия долго и упорно не хотела уходить из своей «заморской провинции». Уж очень лакомым был кусок. Около пяти веков эксплуатировались народы и земля Африки. С момента, когда первый португалец, а именно Диогу Кан, появился на севере нынешней Анголы, эти богатые земли стали объектом пристальнейшего экономического, а позднее и громаднейшего военно-политического интереса Португалии.

В 1575-м году другой португальский мореплаватель Паулу Диаш де Новаиш основал город Сан-Паулу-да – Луанда (в переводе означает «Святой Павел из Луанды». Луанда – название местности, Сан-Паулу – святой Павел, имя святого, в честь которого и назван был город – прим. автора). Было построено крепостное сооружение – форт Сан Мигел, а также занята земля под будущее поселение португальских колонистов. Вместе с Новаишем на колонизированные земли прибыли 100 семей переселенцев и 400 солдат португальской армии, ставшие первым европейским населением будущей столицы на берегу Атлантического океана – Луанды[13].

В 1581-м году португальцы установили контроль и над Бенгелой. Их основным занятием была работорговля – рабов отправляли в Бразилию. На протяжении всего этого, с позволения сказать, «промысла» с территории Анголы было вывезено больше невольников, чем из любого другого региона западноафриканского побережья. Пик работорговли пришелся на начало XX века, когда ежегодно вывозилось более 25 тысяч рабов. В этом же веке началась португальская экспансия и во внутренние районы страны. В первой половине столетия этот процесс развивался медленно, и только перед началом Первой мировой войны португальцы сумели захватить всю ангольскую территорию[14].

Столь длительный процесс колонизации Анголы неизбежно сказался на формировании социальных и культурных различий населения страны. За это время оно было христианизировано и перешло на португальский язык не только в официальном, но и в бытовом общении. Это – «асимиладуш», часть ангольского населения, исповедовавшая католицизм и говорившая на португальском языке.

В стране существовало четкое деление на три «сорта» местных жителей. На верху социальной иерархии ангольского общества находились белые португальцы – приезжие из метрополии и креолы. Далее шли те же «асимиладуш», о которых было сказано выше. Именно из них, кстати, постепенно формировались средние слои – колониальное чиновничество, мелкая буржуазия, интеллигенция. Что касается большинства жителей колонии, то они составляли третью категорию – «индиженуш», самый многочисленный слой ангольского населения и самый дискриминируемый. «Индиженуш» составляли основную массу крестьян – «контрактадуш», наемных работников на плантациях и рудниках, проживавших в нищенских условиях и находившихся фактически на положении полурабов.

Колониальный режим не раз вызывал стихийные восстания. В середине XX века в подполье возникли первые патриотические организации: в 1954-м году – Союз народов севера Анголы (УПА), а в 1956-м – МПЛА. 4 февраля 1961 года последнее подняло в Луанде восстание, положившее начало вооруженному этапу антиколониального движения.

15 марта был предпринят ряд нападений на плантации в северной Анголе, носивший расовый и этнический характер. В ответ колонизаторы усилили массовый террор, спасаясь от которого сотни тысяч ангольцев стали массово бежать в соседние страны. А уже в марте 1966 года возник Национальный союз на полное освобождение Анголы (УНИТА) во главе с опиравшимся на этническую базу народа овимбунду Жонасом Мальейру Савимби.

Лидер УНИТА Жонас Савимби. Фото из открытых источников Интернет

Сильно поддерживаемый Преторией и Вашингтоном, он стал главным противником МПЛА в развернувшейся в стране очень кровопролитной и жестокой гражданской войне. Эта поддержка резко усилилась в конце 1970-х годов, и УНИТА смог захватить значительную часть территории на юге и востоке страны.

США стремились защитить не только свои экономические и политические интересы, но и по возможности ослабить позиции СССР как в данном регионе, так и на африканском континенте в целом. Об этом открыто написал работавший в то время в Анголе сотрудник ЦРУ Джон Стокуэлл: «В Анголе перед Соединенными Штатами целью была не задача нейтрализовать кубинцев и русских, а сделать так, чтобы они заплатили как можно дороже за достижение своих имперских устремлений, пытаясь этим продемонстрировать свою способность к дальнейшему противостоянию, несмотря на поражение во вьетнамской войне»[15].

Позиция же Москвы кардинально отличалась. По мнению руководства СССР, МПЛА было единственным национальным движением, которое вело реальную борьбу против колонизаторов, что соответствовало принципам международной политики, проводимой Советским Союзом. Наша помощь ангольцам была многосторонней. Кроме оружия в больших количествах, поставлялись продовольствие, одежда, предметы обихода. Само собой разумеется, Претория, которая все еще удерживала под своим гнетом народы Юго-Западной Африки, не была заинтересована в приходе к власти в Анголе «просоветского» МПЛА и всеми силами старалась помешать освободительному процессу. В том числе и по этой причине 1 и 3 октября 1975 года на самолете авиакомпании «Cubana» в провинцию Кабинда на помощь движению прибыл значительный контингент кубинских инструкторов – 142 человека. Затем морским путем были доставлены еще около трехсот.

На них не возлагалось участие в боевых действиях, а задачей было обучать военные формирования созданных МПЛА вооруженных сил – ФАПЛА. Однако 14 сентября 1975 года в сопровождении солдат УНИТА началось масштабное вторжение в Анголу южноафриканских войск – операция «Саванна».

Одновременно силы Национального фронта освобождения Анголы (ФНЛА) под руководством Холдена Роберто при поддержке заирских войск начали решающее наступление с севера. Вооруженные отряды в ноябре 1975 года подошли к Луанде и создали серьезную угрозу захвата столицы. В этот момент Куба приняла решение оказать более действенную помощь МПЛА и направить в Анголу регулярные части[16].

Лидер УНИТА Холден Роберто. Фото из открытых источников Интернет

С начала вторжения войск Заира его сторонниками распространялась пропагандистская версия, представлявшая ситуацию перед мировой общественностью как чисто территориальный конфликт, причем не как межгосударственный, поскольку в то время Ангола еще не была независимой страной. При этом заирская сторона ссылалась на то, что Северная Ангола, как и часть территории Заира, в прошлом, до прихода португальцев, входила в состав средневекового государства народа баконго – Конго. Возможность его возрождения не исключалась ни руководством Заира, ни Х. Роберто, принадлежавшим к тому же к династии вождей баконго[17].

Как уже упоминалось, в результате ожесточенных боев между противоборствующими группировками независимость Анголы была провозглашена 11 ноября 1975 года, а уже 16 ноября в Луанду прибыли первые советские военнослужащие. «Основная группа первых советских военных специалистов прибыла из Москвы в Браззавиль на рейсовом самолете «Аэрофлота» ТУ-154 15 ноября 1975 года (вылетел из Москвы 14 ноября). Группу возглавил полковник (впоследствии генерал-майор) Василий Гаврилович Трофименко. В Браззавиле и Пуэнт-Нуаре уже находилась другая группа наших военнослужащих, прибывших в Народную Республику Конго самолетом «Аэрофлота» 1 ноября 1975 года, численностью из 20 офицеров и сержантов – специалистов по боевому применению переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Стрела-2М», а также переводчиков во главе с капитаном Е. Лященко.

С помощью советских специалистов в Пуэнт-Нуаре был организован импровизированный учебный центр по обучению кубинских и ангольских военнослужащих боевому применению данного комплекса. 16 ноября рано утром на двух военно-транспортных самолетах АН-12 семьдесят первого военно-транспортного полка (в/ч 4821, г. Иваново) обе группы, численностью около 40 человек, прилетели в Луанду»[18].

Конечно, всестороннее оказание помощи ФАПЛА по всем возможным направлениям было самым важным аспектом двустороннего советско-ангольского сотрудничества. Оно также не ограничивалось поставками вооружений и другого имущества военного назначения. Не менее существенное значение имела советническая деятельность и подготовка кадров для вооруженных сил Анголы. Хотя о нашей военной помощи этой стране написано немало, тем не менее считаю, что не будет лишним в этой книге привести впечатляющую статистику.

По линии 10-го Главного управления Генерального штаба ВС СССР за период с 1975 по 1992 год с целью оказания помощи в строительстве национальной армии, отражении внешней агрессии в Анголе побывало около 12 тысяч советских военнослужащих, из них 107 генералов, 7211 офицеров, более 3,5 тысяч прапорщиков, мичманов, рядовых, а также рабочих и служащих СА и ВМФ, не считая членов семей; 834 человека были награждены за ратный труд в Анголе государственными наградами СССР, в том числе орденами – 560 человек и медалями – 274[19].

Только с 1978 по 1988 год было поставлено:

– около 700 танков (Т-34–85, Т-54/55, ПТ – 76 и Т-62);

– более 800 бронетранспортеров (БТР-152, БТР-60ПБ, БРДМ-2), 400 БМП-1и БМП-2;

– свыше одной тысячи зенитных установок (57-мм и 37-мм зенитные пушки, ЗСУ-23–4 м «Шилка», ЗУ-23, ЗГУ-1, 14,5-мм ЗПУ-4);

– 164 боевых самолета (МиГ-17 Ф, МиГ-21 ПФМ и БИС, МиГ-23 МЛ, СУ-22М; СУ-17, СУ-25К); 156 боевых и транспортных вертолетов (Ми-8, Ми-17, Ми-35);

– 100 стационарных и мобильных зенитно-ракетных комплексов С-75 «Волга», С-125М1А «Печора», «Квадрат», ОСА-АК, Стрела-10М и Стрела-1;

– более 1,5 тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов СТРЕЛА-2М, Стрела-3 и Игла-1М;

– около 20 боевых кораблей и катеров, большое количество автотранспорта и другое вооружение и оборудование»[20].

О значимости советской помощи лаконично в свое время сказал Фидель Кастро: «У Анголы не было бы никаких перспектив без политической и военно-технической помощи СССР»[21].

А в начале сентября 1978 года два военных переводчика находились в распоряжении советской военной миссии в режиме ожидания. Через несколько дней произошла встреча, которая отправила нас на юг страны, в столицу провинции Уила – Лубанго.

Не помню, где и при каких обстоятельствах (скорее всего, в гостинице или столовой) мы познакомились с Евгением Парфеновым, работавшим в учебном центре с намибийскими партизанами. Это был военный специалист (артиллерист). По его словам, группа, в которой он находился, очень нуждалась в переводчиках английского языка, поэтому нашему там появлению были бы очень рады. Из его рассказа мы поняли, что на тот момент в Анголе было 2 центра (на самом деле их было больше – прим. автора) – один в окрестностях Лубанго (СВАПО), второй – в Луэне, где велась боевая подготовка родезийских (зимбавийских) повстанцев Союза африканского народа Зимбабве (ЗАПУ), и где также нуждались в переводчиках английского языка.

Нам же предпочтительнее было лететь в Лубанго по нескольким причинам: во-первых, там климат лучше, чем в Луэне, а при португальцах был курорт. Во-вторых, жить мы там будем в доме, а не в лесу, как в той же Луэне. А в-третьих, там находится наш земляк – Михаил Сукнов.

Потом выяснилось, что в Луанду также прилетел и руководитель группы в Лубанго Юрий Сергеевич Запутряев. Он неоднократно ставил вопрос о расширении группы за счет увеличения числа переводчиков. Вероятно, одной из его целей в этот раз было еще раз выразить озабоченность по этому поводу. В любом случае Евгений пообещал сообщить ему о нашем нахождении в миссии и готовности полететь в Лубанго. Возможно, направление нас в группу СВАПО и соответствовало планам Москвы, о чем нас с Игорем просто не проинформировали. Стоит только гадать – намеренно или целенаправленно. Только тогда это уже не имело никакого значения. Мы были искренне рады тому, что наше положение несколько прояснилось и пришло понимание, чем мы будем заниматься и к чему нам готовиться. Конечно, полную картину мы не представляли, но, что будет непросто, стало понятно сразу.

Перед самым отлетом нам удалось встретиться с Сашей Музком и с Сергеем Савиных. Несмотря на то, что они за время пребывания в Анголе потом облетели всю страну несколько раз, в Лубанго мы с ними встретились всего лишь однажды. Они побывали даже в нашем доме, где и была сделана единственная фотография вместе (правда, меня на фото нет – «работал» фотографом).

К тому времени к нам присоединились еще два переводчика, которые окончили наш университет годом позже – Станислав Сидорин и Михаил Истомин. С этими ребятами мне довелось поработать практически год. Нашим «летчикам» было интересно узнать о жизни в учебном центре. Удивительно, они даже не знали, чем мы занимаемся. Ну, а сколько поразительных вещей нам довелось услышать об их приключениях, не пересказать. Это отдельная история, и не мне ее описывать.

Харьковчане-переводчики. Слева направо: М. Истомин, А. Музок, С. Савиных, С. Сидорин, И. Ильин. Фото из архива М. Власенко, 1980 год

А уже по окончании командировки разлучница-судьба развела нас кого куда. Примерно через 30 лет я встретился со Станиславом Сидориным в Союзе ветеранов Анголы, с которым контактируем на различных мероприятиях и вспоминаем былое. Не так давно удалось связаться на расстоянии с Сашей Музком. Что же касается остальных моих сослуживцев и земляков, прошедших через Анголу, мне известно мало. А встретиться очень хотелось бы.

Глава 4. Лубанго

Итак, нам предстояло жить и работать в Лубанго. Его история началась в 1882-м году, когда около тысячи переселенцев из португальского острова Мадейра впервые появились в нынешней столице ангольской провинции Уила. Уже в 1885-м году там было основано поселение с таким названием. А в 1923-м году Лубанго получило статус города и одновременно с этим имя известного в Португалии политического и военного деятеля Бернарду Са-да-Бандейра.

Под этим именем город просуществовал до 1975 года, когда после получения Анголой независимости ему было возвращено его историческое название. Некоторые сведения о Лубанго весьма любопытны и заслуживают, на мой взгляд, упоминания.

Прежде всего – это достаточно приятный для Африки климат: среднегорье, утомляющей влажности нет, а до побережья Атлантического океана не так далеко, примерно 170 километров. Интересно, но за все время пребывания под португальцами это был единственный город, в котором преобладало белое население, что нельзя было сказать так в мою бытность там. Тем не менее, на улицах мы нередко встречали белых. Не помню, от кого я это услышал, но эти люди не считали себя португальцами, а потому и остались в стране после известных событий. По всей видимости, это были потомки тех переселенцев, которые прибыли в Анголу одними из первых, давно потеряли связи в метрополии, и уезжать туда им не было смысла.

Одна из основных достопримечательностей Лубанго – это находящаяся где-то в 30 минутах езды от города на автомобиле уменьшенная копия бразильской статуи Иисуса Христа (Cristo Rei).

Как рассказывали ангольцы, она была сооружена в 1945–1950 годы по указанию местного губернатора в память о его дочери, погибшей в авиакатастрофе. Еще есть версия и о том, что три монумента Христа (в Бразилии, Португалии и Лубанго) находятся примерно на одном расстоянии друг от друга, образуя равнобедренный треугольник. Никаких доводов в пользу этого утверждения я не нашел, но, в любом случае, если это и является чьим-то вымыслом, сам факт такой «легенды» сам по себе интересен. Одно только могу сказать, что в конце 1970-х годов памятник был изрешечен пулями и осколками и, естественно, выглядел не так привлекательно, как на фото сегодняшних дней.

Cristo Rei в Лубанго. Фото из открытого источника Интернет

Добавлю еще одну, возможно, не столь значимую деталь. Скульптура была спроектирована португальским зодчим из Мадейры Фразао Сардиньей. В 2014-м году она была объявлена объектом мирового наследия. Эта красивая статуя из белого мрамора высотой 39 метров расположена на вершине горы Серра-да-Чела на высоте 2130 метров над уровнем Атлантического океана. Оттуда открывается очень красивая панорама, и это место всегда пользовалось у нас большой популярностью, а также у временно приезжавших к нам коллег.

Нельзя не упомянуть и находящееся недалеко от Лубанго печально известное ущелье Тундавала (Tundavala). Это сейчас оно является одной из известных достопримечательностей не только провинции Уила, но и Анголы. А в годы гражданской войны там проводились массовые расстрелы, и на дне его нашли пристанище многие ангольцы. Мне трудно сказать сейчас, какая из воевавших сторон причастна к этим убийствам, но в любом случае это место является молчаливым свидетелем этой ужасной трагедии. Говорили, что еще на протяжении нескольких месяцев в округе стоял, мягко говоря, очень неприятный запах. Я побывал там осенью 1978 года, и, конечно, под влиянием рассказа моих коллег восприятие красоты ущелья было «смазано». Не знаю, рассказывают ли об этих событиях туристам сегодня, но в моей памяти все это засело прочно и, наверняка, надолго.

Ущелье Тундавала в провинции Уила. Фото из открытого источника Интернет

Хотелось бы показать еще очень красивое место. Это удивительное творение природы и человека – серпантин Серра-да-Леба (Serra-da-Leba), расположенный на шоссе Лубанго-Намибе. Фотография лишь частично отображает его красоту, на ней не хватает свежего горного воздуха. Проезжая по серпантину, мы останавливались возле манговой рощи, чтобы еще раз полюбоваться прекрасным видом и набрать фруктов. Порой даже забывалось, с какой целью ты приехал в эту страну и что вокруг идет война. С другой стороны, глядя на это творение человеческих рук, задавался вопросом, какими усилиями это было построено и сколько жизней унесла реализация этого уникального и восхитительного проекта.