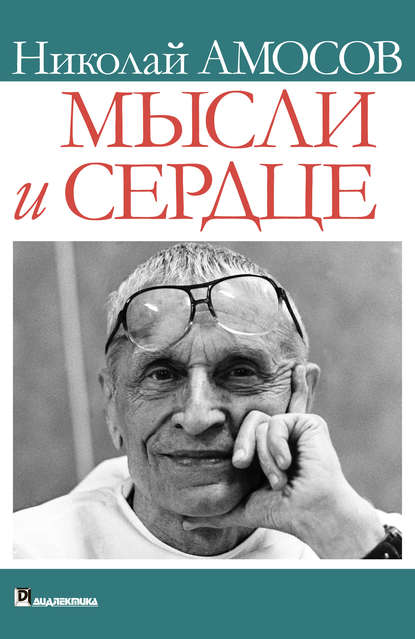

Мысли и сердце

Основные события и персонажи

Книга «Мысли и сердце» Николая Амосова представляет собой глубокое размышление о жизни, медицине и человеческой природе. Центральной фигурой произведения становится сам автор — выдающийся хирург, чьи идеи перевернули подход к кардиохирургии. Амосов описывает свой путь от простого врача до новатора, подчёркивая, как личный опыт и столкновение со смертью сформировали его философию. В тексте нет вымышленных персонажей; вместо них перед читателем предстают реальные люди: пациенты с тяжёлыми пороками сердца, коллеги-врачи, скептически относившиеся к смелым методам лечения, и даже политические деятели, влиявшие на развитие медицины в СССР.

Начало пути и первые вызовы

Амосов начинает повествование с ранних лет своей карьеры. Работая в провинциальной больнице, он сталкивается с недостатком оборудования и знаний для лечения сложных сердечных заболеваний. Его мучает невозможность помочь пациентам с врождёнными пороками — дети умирают на операционном столе, а традиционные методы оказываются бесполезными. Эти неудачи заставляют его погрузиться в изучение физиологии, анатомии и механики сердца. Он проводит ночи за экспериментами на животных, пытаясь понять, как создать аппарат искусственного кровообращения — технологию, которая позже станет ключом к проведению операций на открытом сердце.

Прорыв в кардиохирургии

Переломный момент наступает, когда Амосов, возглавив отделение в Киевском институте сердечно-сосудистой хирургии, решает бросить вызов консервативным нормам. Он разрабатывает первую в СССР модель оксигенатора для искусственного кровообращения, несмотря на критику коллег, считавших такие попытки «игрой в Бога». Первая успешная операция на открытом сердце, проведённая в 1955 году, становится триумфом, но и источником новых тревог. Амосов подробно описывает, как дрожали его руки, когда он вшивал искусственный клапан ребёнку, и как каждая секунда процедуры ощущалась вечностью. Успех этой операции открывает дорогу для сотен других, но также обнажает этические дилеммы: как выбрать, кому дать шанс на жизнь, если ресурсы ограничены?

Конфликт между наукой и человечностью

Одной из ключевых тем становится противостояние холодного расчёта и эмпатии. Амосов признаётся, что, стремясь к совершенству, начал воспринимать пациентов как «механизмы, требующие починки». Это отчуждение пугает его. Вспоминая случай с мальчиком, умершим из-за технической ошибки во время операции, он пишет о мучительном чувстве вины, заставившем его пересмотреть отношение к профессии. Диалоги с медсестрой Лидией, упрекавшей его в излишней рациональности, становятся поворотными моментами — они возвращают его к осознанию, что за каждым диагнозом стоит человек со страхами и надеждами.

Философия ограниченного оптимизма

В поздних главах Амосов переходит от конкретных случаев к глобальным размышлениям. Он критикует советскую систему здравоохранения за бюрократию и равнодушие, но также указывает на прогресс, достигнутый благодаря коллективным усилиям. Его идея «ограниченного оптимизма» — вера в науку при осознании её границ — пронизывает всю книгу. Он рассказывает, как начал внедрять реабилитационные программы для пациентов после операций, сочетая физические упражнения с психологической поддержкой, что было революционным для того времени. Однако даже здесь его преследуют сомнения: помогает ли это продлить жизнь или лишь создаёт иллюзию контроля над смертью?

Личные кризисы и наследие

Завершающая часть произведения посвящена внутренним демонам Амосова. Он открыто пишет о периоде депрессии, вызванной смертью жены и собственными болезнями. Эти события заставляют его обратиться к вопросам смысла жизни за пределами медицины. Он анализирует свои ошибки — например, пренебрежение семьёй ради работы — и приходит к выводу, что «спасая сердца других, забыл услышать своё». Заключительные страницы звучат как завещание: призыв к молодым врачам сохранять человечность в погоне за инновациями и помнить, что технологии бессильны без мудрости и сострадания.