Глобализация бедности

- -

- 100%

- +

Хотя программа структурной перестройки и принята во имя «демократии» и так называемого «хорошего управления», она требует укрепления аппарата внутренней безопасности и военной разведки: политические репрессии – при сговоре с элитами стран третьего мира – поддерживают параллельный процесс «экономических репрессий».

В качестве условий, навязанных донорами и кредиторами, добавляются «хорошее управление» и проведение многопартийных выборов, однако сама природа экономических реформ исключает подлинную демократизацию, т. е. их осуществление неизменно требует (вопреки «духу англосаксонского либерализма») поддержки со стороны военных и авторитарного государства. Структурная перестройка способствует созданию фиктивных институтов и фальшивой парламентской демократии, что, в свою очередь, поддерживает процесс реструктуризации экономики.

Во всех странах, подвергшихся реформам МВФ, ситуация характеризовалось социальным отчаянием и безнадежностью населения, обнищавшего в результате действия рыночных механизмов. Бунты против программ структурной перестройки и народные восстания были жестоко подавлены. Например, в январе 1984 г. в Тунисе произошли хлебные бунты, спровоцированные в основном безработной молодежью, протестовавшей против роста цен на продовольствие. Так было и в Нигерии в период с мая по июнь 1989 г., где студенческие беспорядки против программы структурной перестройки привели к закрытию шести университетов страны с помощью вооруженных сил страны. В том же году президент Венесуэлы Карлос Андрес Перес, после риторического осуждения МВФ за практику «экономического тоталитаризма, который убивает не пулями, а голодом», объявил чрезвычайное положение и направил регулярные подразделения пехоты и морской пехоты в районы трущоб Каракаса, где 200-процентное повышение цен на хлеб по рецепту МВФ спровоцировало беспорядки. Мужчины, женщины и дети подверглись беспорядочному обстрелу. «Сообщалось, что в морге Каракаса за первые три дня было обнаружено до 200 тел убитых людей (…), и было предупреждение, что в городе заканчиваются гробы»25. Неофициально погибло более тысячи человек. В 1990 г. в Марокко произошли всеобщая забастовка и народное восстание против реформ, спонсируемых МВФ. В 1993 г. в Мексике произошло восстание сапатистской армии освобождения в регионе Чьяпас на юге страны. С гневом вспоминаются протестные движения против реформ МВФ в Российской Федерации и вооруженный штурм российского парламента в 1993 году. В январе 2000 г. было массовое протестное движение народа Эквадора против закона о защите прав человека и принятия доллара США в качестве национальной валюты, которое привело к отставке президента. В апреле 2000 г. в Боливии (Кочабамба) тысячи крестьян протестовали против приватизации водных ресурсов страны и введения платы за пользование ими. Список можно продолжать.

Экономический геноцид

Структурная перестройка способствовала определенной форме «экономического геноцида», который осуществляется посредством сознательного манипулирования рыночными силами. По сравнению с предыдущими периодами колониальной истории (например, принудительный труд и рабство) его социальные последствия гораздо более разрушительны.

Программы структурной перестройки напрямую влияют на средства к существованию более четырех миллиардов человек. Применение программы структурной перестройки в большом числе отдельных стран-должников способствует интернационализации макроэкономической политики под прямым контролем МВФ и Всемирного банка, действующих от имени влиятельных финансовых и политических кругов (например, Парижского и Лондонского клубов, G7). Эта новая форма экономического и политического господства – форма «рыночного колониализма» – подчиняет людей и правительства посредством кажущегося «нейтральным» взаимодействия рыночных сил. Базирующаяся в Вашингтоне международная бюрократия была уполномочена международными кредиторами и транснациональными корпорациями осуществлять глобальный экономический проект, который влияет на средства к существованию более 80 % населения земного шара. Никогда в истории «свободный» рынок, действующий в мире с помощью инструментов макроэкономики, не играл такой важной роли в формировании судьбы суверенных государств.

Разрушение национальных экономик

Реструктуризация мировой экономики под руководством базирующихся в Вашингтоне финансовых институтов все больше лишает отдельные развивающиеся страны возможности построения национальных экономик: интернационализация макроэкономической политики превращает страны в открытые экономические территории, а национальные экономики – в «резервы» дешевой рабочей силы и природных ресурсов. Применение «экономической лекарства МВФ» имеет тенденцию к дальнейшему снижению мировых цен на сырьевые товары, поскольку вынуждает отдельные страны одновременно приспосабливать свои национальные экономики к сужающемуся мировому рынку.

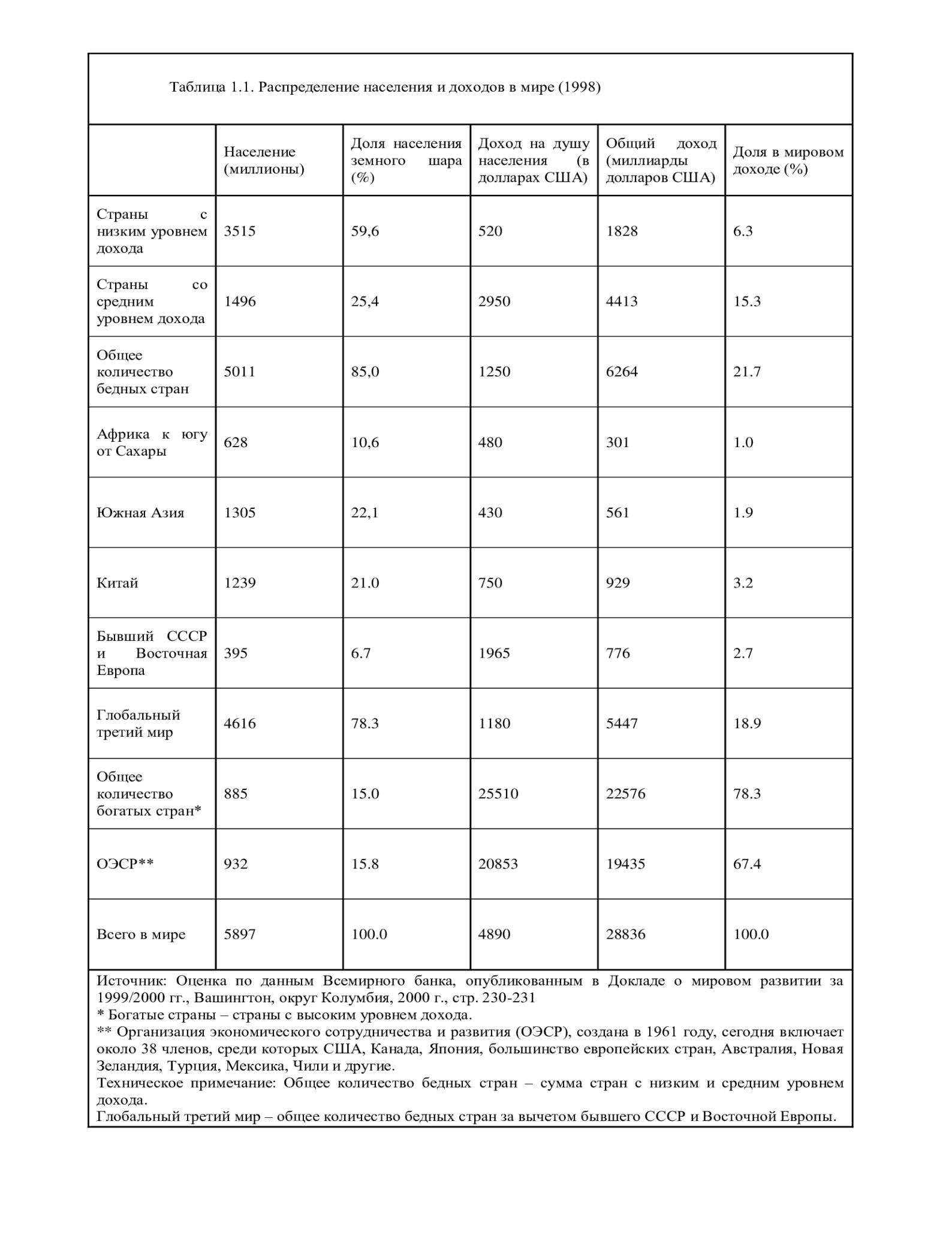

В основе глобальной экономической системы лежит неравноправная структура торговли, производства и кредитования, которая определяет роль и положение развивающихся стран в мировой экономике. Какова природа этой развивающейся мировой экономической системы; на какой структуре глобальной бедности и неравенства доходов она основана? В XXI в. население земли превысит 6 миллиардов человек, из которых подавляющее большинство будут жить в относительно небогатых странах. В то время как богатые страны (с населением около 15 % от мирового населения) контролируют около 80 % общего мирового дохода, примерно 60 % мирового населения, представляют группу «стран с низким уровнем дохода» (включая Индию и Китай). Эти страны с населением свыше 3,5 миллиардов человек получают 6,3 % от общего мирового дохода (меньше, чем ВВП Франции и ее заморских территорий). При населении более 600 миллионов человек валовый внутренний продукт всего африканского региона к югу от Сахары примерно вдвое меньше, чем в штате Техас. В совокупности страны с низким и средним уровнем дохода (включая бывшие «социалистические» страны и бывший Советский Союз), на долю которых приходится около 85 % мирового населения, получают примерно 20 % от общего мирового дохода (см. таблицу 1.1.)

Во многих странах третьего мира, имеющих задолженность, реальные заработки в современном секторе к началу 1990-х годов уже сократились более чем на 60 %. Положение неформального сектора и безработных было еще более критическим. Например, в Нигерии при военном правительстве генерала Ибрагима Бабангиды минимальная заработная плата в течение 1980-х годов снизилась на 85 %. Заработная плата во Вьетнаме упала ниже 10 долларов США в месяц, в то время как внутренние цены на рис выросли до мирового уровня в результате программы МВФ, осуществляемой правительством Ханоя: к примеу, учитель средней школы Ханоя, имеющий высшее образование, получал в 1991 году ежемесячную зарплату менее 15,2 долларов США26 (см. главу 12). В Перу после «Фуджишока» в августе 1990 года, который спонсировали МВФ и Всемирный банк и который осуществил президент Альберто Фухимори, цены на топливо за ночь выросли в 31 раз, а цены на хлеб – в 12 раз. Реальная минимальная заработная плата снизилась более чем на 90 % по отношению к уровню середины 1970-х годов (см. главу 14).

Долларизация цен

Несмотря на значительные различия в стоимости жизни между развивающимися и развитыми странами, девальвация в сочетании с либерализацией торговли и дерегулированием внутренних товарных рынков в рамках программы структурной перестройки способствует «долларизации» внутренних цен. Внутренние цены на основные продукты питания все чаще поднимаются до уровня мировых рынков. Хотя этот новый мировой экономический порядок основан на интернационализации цен на сырьевые товары и полностью интегрирован на товарном рынке, он все в большей степени функционирует в условиях жесткого разделения между двумя различными рынками труда. Эта глобальная рыночная система характеризуется двойственностью в структуре заработной платы и затрат на рабочую силу между богатыми и бедными странами. В то время как цены унифицированы и доведены до мирового уровня, заработная плата (и затраты на рабочую силу) в странах третьего мира и Восточной Европы в 70 раз ниже, чем в странах ОЭСР.

Различия в доходах между странами накладываются на чрезвычайно широкие различия в доходах между социальными группами внутри стран. Во многих странах третьего мира более 60 % национального дохода приходится на верхние 20 % населения. Во многих развивающихся странах с низким и средним уровнем дохода 70 % сельских домохозяйств имеют доход на душу населения 10–20 % от среднего показателя по стране. Эти огромные различия в доходах между странами и внутри них являются следствием структуры торговли сырьевыми товарами и неравноправного международного разделения труда, которое придает странам третьего мира, а в последнее время и странам бывшего советского блока статус подчинения в глобальной экономической системе. В течение 1990-х годов различия увеличились в результате перестройки национальных экономик в рамках программы структурной перестройки27.

Бывший Восточный блок превращается в «третий мир»

Окончание холодной войны оказало глубокое влияние на глобальное распределение доходов. До начала 1990-х годов Восточная Европа и Советский Союз рассматривались как часть развитого Севера, то есть с уровнями материального потребления, образования, здравоохранения, научного развития и т. д. сопоставимыми с теми, которые преобладают в странах ОЭСР. Несмотря на то, что средние доходы были несколько ниже, мир, в том числе, западные ученые, признавал достижения стран Восточного блока, особенно в области социального обеспечения, здравоохранения, образования и науки.

Обнищавшие в результате реформ, спонсируемых МВФ, страны бывшего социалистического блока классифицировались Всемирным банком, наряду со странами третьего мира, как «развивающиеся экономики» с «низким и средним уровнем дохода». Среднеазиатские республики Казахстан и Туркменистан находятся рядом с Сирией, Иорданией и Тунисом в категории «доходов ниже среднего», в то время как Российская Федерация находится рядом с Бразилией с доходом на душу населения порядка 3000 долларов США. Этот сдвиг в категориях отражает итоги холодной войны и лежащий в ее основе процесс «превращения Восточной Европы и бывшего Советского Союза в третий мир» (на момент издания данной книги в 2003 г.).

Роль глобальных институтов

Создание Всемирной торговой организации (ВТО) в 1995 году ознаменовало новый этап в эволюции послевоенной экономической системы. Возникло новое трехстороннее разделение полномочий между МВФ, Всемирным банком и ВТО. МВФ призвал к более эффективному «надзору» за экономической политикой развивающихся стран и усилению координации между тремя международными органами, что свидетельствует о дальнейшем посягательстве на суверенитет национальных правительств.

В соответствии с новым торговым порядком, который появился после завершения Уругвайского раунда в Марракеше в 1994 году, отношения базирующихся в Вашингтоне институтов с национальными правительствами должны быть пересмотрены. Обеспечение соблюдения политических предписаний МВФ и Всемирного банка больше не будет зависеть от специальных кредитных соглашений на уровне стран (которые не являются юридически обязательными документами). Отныне многие из основных положений программы структурной перестройки (например, либерализация торговли, приватизация и режим иностранных инвестиций) навсегда закреплены в статьях соглашения новой ВТО. Эти статьи закладывают основы для поддержания правопорядка в странах и обеспечения соблюдения «условий» в соответствии с международным правом.

Дерегулирование торговли в соответствии с правилами ВТО в сочетании с новыми положениями, касающимися прав интеллектуальной собственности, позволяет транснациональным корпорациям проникать на местные рынки и распространять свой контроль практически на все сферы национального производства, сельского хозяйства и сферы услуг.

Закрепление прав банков и транснациональных корпораций

В этих новых экономических условиях международные соглашения, заключаемые бюрократами под эгидой межправительственных организаций, стали играть решающую роль в перестройке национальных экономик. Статьи соглашения ВТО предусматривают то, что некоторые наблюдатели назвали «хартией прав для многонациональных корпораций». Они умаляют способность национальных обществ регулировать свою национальную экономику, ставя под угрозу социальные программы на национальном уровне, политику создания рабочих мест, позитивные действия и инициативы на уровне общин. Статьи ВТО угрожают привести к лишению прав национальные общества, поскольку она передает обширные полномочия глобальным корпорациям.

Глава 2. Глобальная ложь

Правительства стран G7 и глобальные институты, включая МВФ, Всемирный банк и Всемирную торговую организацию, имеют обыкновение отрицать растущий уровень глобальной бедности; социальные реалии скрываются, официальная статистика подделывается, а экономические концепции извращаются. В свою очередь, средства массовой информации бомбардируют общественное мнение радужными образами глобального роста и процветания, утверждают, что мировая экономика переживает бум под воздействием реформ «свободного рынка»: «Снова наступили счастливые дни «…», прекрасная возможность для устойчивого и все более интенсивного глобального экономического роста, которой необходимо воспользоваться»29. Без дебатов и обсуждений так называемая «разумная макроэкономическая политика» (подразумевающая широкий спектр мер жесткой экономии, дерегулирования, сокращения штатов и приватизации) провозглашается ключом к экономическому успеху.

Доминирующий экономический дискурс также укрепил свое влияние в академических и исследовательских институтах по всему миру. Критический анализ настоятельно не рекомендуется; социальную и экономическую реальность предписывается рассматривать через единый набор фиктивных экономических отношений, которые служат цели сокрытия функционирования глобальной экономической системы.

Господствующая экономическая наука создает теорию без фактов («чистая теория») и факты без теории («прикладная экономика»). Доминирующая экономическая догма не допускает ни несогласия, ни обсуждения своих основных теоретических положений; главная функция университетов состоит в том, чтобы подготовить поколение лояльных и надежных экономистов, которые не способны раскрыть социальные основы глобальной рыночной экономики.

Аналогичным образом, интеллектуалы третьего мира все чаще привлекаются к поддержке неолиберальной парадигмы; интернационализация экономической «науки» безоговорочно поддерживает процесс реструктуризации глобальной экономики.

Эта официальная неолиберальная догма также создает собственную «контрпарадигму», представляющую собой «высоко моральный» и «этический» дискурс. Последний фокусируется на «устойчивом развитии» и «борьбе с бедностью», хотя часто политические вопросы, касающиеся бедности, защиты окружающей среды и социальных прав женщин искажаются и упрощаются. Эта «контридеология» редко бросает вызов предписаниям неолиберальной политики. Она развивается параллельно и в гармонии, а не в оппозиции к официальной неолиберальной догме.

В рамках этой контридеологии, которая щедро финансируется исследовательским истеблишментом, находят удобную нишу исследователи в области развития (не говоря уже о многочисленных неправительственных организациях). Их роль состоит в том, чтобы создавать в рамках этого контрдискурса подобие критической дискуссии, не затрагивая социальных основ глобальной рыночной системы. В этой связи Всемирный банк играет ключевую роль в продвижении исследований по «сокращению масштабов нищеты» и так называемым «социальным аспектам перестройки». Эта этическая направленность и лежащие в ее основе категории (например, борьба с бедностью, гендерные вопросы, равенство и т. д.) обеспечивают Бреттон-Вудским учреждениям «человеческое лицо» и видимость приверженности социальным изменениям. Однако поскольку этот анализ функционально оторван от понимания основных макроэкономических реформ, он редко представляет угрозу неолиберальной экономической повестке дня.

Манипулирование цифрами о глобальной бедности

Легитимность реформ «свободного рынка» основывается на иллюзии, что глобализация способствует долгосрочному процветанию. Эта иллюзия поддерживается путем откровенного манипулирования экономическими и социальными данными, включая цифры о бедности. Всемирный банк «оценивает», что 18 % населения третьего мира «крайне бедны», а 33 % – «бедны». В авторитетном исследовании Всемирного банка о глобальной бедности «верхняя черта бедности» произвольно установлена на уровне дохода на душу населения в размере 1 доллара США в день, что соответствует годовому доходу на душу населения в размере 370 долларов США в год30. Группы населения в отдельных странах с доходами на душу населения, превышающими 1 доллар США в день, произвольно определяются как «небедные». Благодаря грубым манипуляциям со статистикой доходов данные Всемирного банка служат полезной цели представления бедных в развивающихся странах как группы меньшинства.

Всемирный банк произвольно устанавливает «порог бедности» в размере одного доллара в день, обозначая группы населения с доходом на душу населения выше одного доллара в день как «небедные». Например, «оценивает», что в Латинской Америке и Карибском бассейне только 19 % населения являются «бедными». Это грубое искажение, так как, скажем, в Соединенных Штатах с годовым доходом на душу населения более 25000 долларов США один американец из семи определяется Бюро переписи населения как находящийся за чертой бедности (см. таблицу 2.2 в следующем параграфе)31.

Эта субъективная и предвзятая оценка проводится независимо от фактических условий уровня страны32. С либерализацией товарных рынков внутренние цены на основные продукты питания в развивающихся странах выросли до уровня мирового рынка. Норма в один доллар в день не имеет рациональной основы; группы населения в развивающихся странах с доходами на душу населения в размере 2, 3 или даже 5 долларов в день остаются за чертой бедности, т. е. неспособны покрыть основные расходы на питание, одежду, жилье, здравоохранение и образование.

Определение бедности по «одному доллару в день»

Как только был установлен порог бедности в «один доллар в день», оценка национальных и глобальных уровней бедности превращается в арифметическое упражнение. Показатели бедности рассчитываются механическим способом исходя из первоначального предположения о доходе в один доллар в день. Затем данные сводятся в таблицы с прогнозами снижения уровня глобальной бедности в XXI веке.

Эти прогнозы бедности основаны на предполагаемых темпах роста дохода на душу населения; рост последнего предполагает, в конечном счете, соответствующее снижение уровня бедности. Например, согласно расчетам Всемирного банка, уровень бедности в Китае должен был снизиться с 20 % в 1985 году до 2,9 % в 2000 году33. Аналогично, в Индии, где, согласно официальным данным за 1980–1990 гг., более 80 % населения имеют доход на душу населения ниже одного доллара в день, «моделирование» Всемирного банка (которое противоречит его собственной методологии «один доллар в день») указывает на уровни снижения бедности с 55 % в 1985 году до 25 % в 2000 году.

Вся концепция «один доллар в день» полностью исключена из реальных жизненных ситуаций. Нет необходимости анализировать расходы домашних хозяйств на питание, жилье и социальные услуги; нет необходимости наблюдать за конкретными условиями в бедных деревнях или городских трущобах. В рамках работы Всемирного банка «оценка» показателей бедности превратилась в численное упражнение, которое с пользой служит для сокрытия глобализации бедности.

Данные ООН о бедности

Организация Объединенных Наций повторяет ложь Всемирного банка. Программа развития Организации Объединенных Наций «Группа по человеческому развитию» утверждает без подтверждающих доказательств, что «прогресс в сокращении бедности за XX в. примечателен и беспрецедентен… Ключевые показатели человеческого развития [в конце XX в. ] значительно улучшились»34. ООН разработала «индекс бедности населения» (ИБН), основанный на ряде показателей депривации: «короткая продолжительность жизни, отсутствие базового образования и отсутствие доступа к государственным и частным ресурсам»35. Основываясь на этих критериях, Группа ООН по развитию человеческого потенциала составляет «оценки» человеческой бедности, которые полностью не соответствуют реалиям на страновом уровне. Индекс бедности населения (ИБН) для Колумбии, Мексики и Таиланда, например, составляет около 10–11 % (см. таблицу 2.1, ср. таблицу 2.2).

Таблица 2.1 Индекс бедности населения ПРООН по отдельным развивающимся странамСтрана / Уровень бедности (процент населения за чертой бедности)

Тринидад и Тобаго – 4,1

Мексика – 10,9

Таиланд – 11,7

Колумбия – 10,7

Филиппины – 17,7

Иордания – 10,9

Никарагуа – 27,2

Ямайка – 12,1

Ирак – 30,7

Руанда – 37,9

Папуа – Новая Гвинея – 32,0

Нигерия – 41,6

Зимбабве – 17,3

Источник: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Отчет о развитии человеческого потенциала за 1997 год, таблица 1.1, стр. 21.

Таблица 2.2 Бедность в отдельных странах G7 по национальным стандартамСтрана / Уровень бедности (процент населения, живущего за чертой бедности)

Соединенные Штаты (1996) – 13,7

Канада (1995) – 17,8

Великобритания (1993) – 20,0

Италия (1993) – 17,0

Германия (1993) – 13,0

Франция (1993) – 17,0

Источники:

Бюро переписи населения США.

Центр международной статистики Канадского совета по социальному развитию.

Европейская информационная служба.

Социальные реалии на страновом уровне фабрикуются: измерения ООН указывают на достижения в сокращении бедности в странах Африки к югу от Сахары, на Ближнем Востоке и в Индии, которые полностью расходятся с оценками бедности самими этими странами и имеющимися данными.

Фактически, оценки бедности населения, представленные ООН, отражают еще более искаженную и вводящую в заблуждение картину, чем оценки Всемирного банка. Например, только 10,9 % населения Мексики отнесены ООН к категории «бедных». Однако эта оценка противоречит ситуации, наблюдавшейся в Мексике в течение последних двадцати лет: массовая безработица, коллапс социальных служб, обнищание мелких фермеров и резкое снижение реальных доходов, вызванное последовательными девальвациями валюты.

Двойные стандарты в «научном» измерении бедности

При измерении бедности преобладают двойные стандарты. Критерий Всемирного банка «один доллар в день» применяется только к «развивающимся странам». Как Банк, так и ООН не признают существования бедности в Западной Европе и Северной Америке. Более того, стандарт «один доллар в день» противоречит устоявшимся методологиям, используемым западными правительствами для определения и измерения бедности в их собственных странах.

На Западе методы измерения бедности основаны на минимальных уровнях расходов домашних хозяйств, основных расходов на питание, одежду, жилье, здравоохранение и образование. Например, в Соединенных Штатах Администрация социального обеспечения (АСО) в 1960-х годах установила «порог бедности», который состоит из «стоимости минимального адекватного рациона питания, умноженной на три, чтобы учесть другие расходы». Это измерение было основано на широком консенсусе внутри администрации США36. «Порог бедности» в США для семьи из четырех человек (двое взрослых и двое детей) в 1996 году составлял 16036 долларов. Эта цифра переводится в доход на душу населения в размере одиннадцати долларов в день (по сравнению с критерием Всемирного банка в один доллар в день, используемым для развивающихся стран). Согласно этому, 13,7 % населения США и 19,6 % населения центральных городов этой страны находятся за порогом бедности37. Ни ООН, ни Всемирный банк не проводят сравнений уровней бедности между «развитыми» и «развивающимися» странами. Сравнения такого рода, без сомнения, стали бы источником «научного конфуза», поскольку показатели бедности, представленные обеими организациями для стран третьего мира, в некоторых случаях выглядят лучше официальных уровней бедности в США, Канаде и Европейском союзе. Например, в Канаде, которая занимала первое место среди всех стран согласно Индексу человеческого развития ООН, согласно Индексу бедности населения ООН 17,4 % населения находились ниже общенационального порога бедности по сравнению с 10,9 % в Мексике и 4,1 % в Тринидаде и Тобаго38.