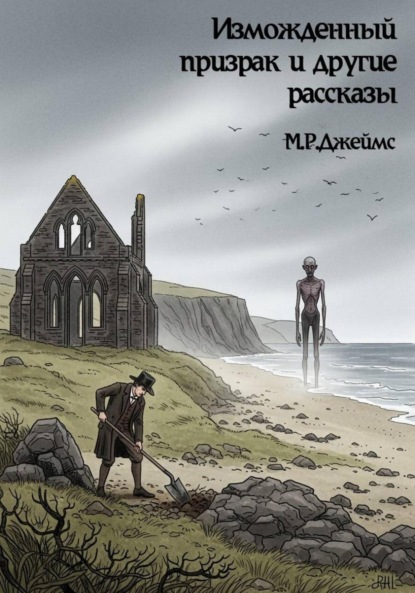

Изможденный призрак и другие рассказы

- -

- 100%

- +

ПРЕДИСЛОВИЕ

Признаться, у меня были сомнения в разумности издания третьего сборника; ведь продолжения – вещь рискованная, и это не просто расхожая фраза, а факт.

Впрочем, эти рассказы не ставят перед собой никакой иной цели, кроме как развлечь читателя, а мои друзья нередко просили об их публикации.

Так что, быть может, я и впрямь рискую не многим, и, кто знает, возможно, чей-то рождественский вечер станет светлее благодаря этой книге рассказов, в которой, как мне кажется, война упоминается лишь единожды.

РЕЗИДЕНЦИЯ В УИТМИНСТЕРЕ

Доктор Эштон – Томас Эштон, доктор богословия – сидел в своем кабинете, облаченный в домашний халат, в шелковой шапочке на бритой голове; его парик был на время снят и водружен на болванку на боковом столике. Это был мужчина лет пятидесяти пяти, крепкого сложения, сангвинического склада, с гневным взором и длинной верхней губой. В тот миг, когда я запечатлел его в своем воображении, лицо и глаза его были озарены ровными лучами послеполуденного солнца, что проникали в комнату сквозь высокое створчатое окно, выходившее на запад. Комната, в которую они проникали, была столь же высокой, заставленной книжными шкафами, а там, где между ними виднелась стена, обита панелями. На столе, у локтя доктора, лежала зеленая скатерть, а на ней – то, что он назвал бы серебряным чернильным прибором: лоток с чернильницами, гусиные перья, пара книг в телячьих переплетах, несколько бумаг, длинная курительная трубка «церковный староста», медная табакерка, фляжка в плетеной соломенной оплетке и ликерная рюмка. Шел 1730 год, декабрь, час был четвертый пополудни.

Этими строками я описал почти все, что поверхностный наблюдатель заметил бы, заглянув в комнату. Но что представало взору доктора Эштона, когда он, сидя в своем кожаном кресле, смотрел из нее? С этого места виднелись лишь верхушки кустов и фруктовых деревьев его сада, однако красная кирпичная стена, что его окружала, была видна почти по всей своей западной длине. Посреди нее находились ворота – двустворчатые, из довольно затейливого кованого железа, – сквозь которые можно было разглядеть кое-что и за ними. Через них он видел, что земля почти сразу спускается в лощину, по дну которой, должно быть, бежал ручей, а с другой стороны круто поднимается к полю, напоминавшему парк и густо усеянному дубами, теперь, разумеется, безлистными. Они стояли не так плотно, чтобы между их стволов нельзя было увидеть проблеск неба и горизонта. Небо сейчас было золотым, а горизонт, казалось, горизонт далеких лесов, – багряным.

Но все, что доктор Эштон нашел сказать, созерцая сей вид в течение многих минут, было: «Отвратительно!»

Слушатель тотчас же различил бы звук торопливых шагов, приближавшихся к кабинету; по гулкому эху можно было понять, что они раздаются в гораздо более просторной комнате. Доктор Эштон повернулся в кресле, когда дверь отворилась, и посмотрел с ожиданием. Вошедшей была дама – полная дама в платье той эпохи; и хотя я попытался описать наряд доктора, я не решусь взяться за туалет его супруги, ибо то была миссис Эштон, которая вошла сейчас. У нее был встревоженный, даже крайне озабоченный вид, и очень взволнованным голосом она почти прошептала доктору Эштону, склонив голову к самому его уху: «Ему очень плохо, дорогой, боюсь, стало хуже». – «Ц-ц, неужели?» – он откинулся на спинку кресла и посмотрел ей в лицо. Она кивнула. В этот миг два гулких колокола, высоко и невдалеке, пробили половину часа. Миссис Эштон вздрогнула. «О, как ты думаешь, можно ли отдать приказ, чтобы соборные часы перестали бить сегодня ночью? Их бой раздается прямо над его комнатой и не даст ему уснуть, а сон – его единственный шанс, это уж точно». – «Что ж, разумеется, если есть нужда, настоящая нужда, это можно сделать, но не по пустяковому поводу. Этот Фрэнк, ты уверяешь меня, что его выздоровление зависит от этого?» – спросил доктор Эштон; голос его был громким и довольно резким. «Я искренне в это верю», – ответила его жена. «Тогда, раз так, вели Молли сбегать к Симпкинсу и передать от моего имени, чтобы он остановил бой часов на закате. И… да… после этого пусть скажет милорду Солу, что я желаю видеть его немедля в этой комнате». Миссис Эштон поспешно удалилась.

Прежде чем войдет следующий посетитель, не мешало бы прояснить ситуацию.

Доктор Эштон был, среди прочих бенефициев, пребендарием в богатой коллегиальной церкви Уитминстера – одного из тех учреждений, которые, не будучи кафедральным собором, пережили роспуск монастырей и Реформацию и сохраняли свой устав и пожертвования еще сто лет после описываемых мною событий. Величественная церковь, резиденции декана и двух пребендариев, хор и все к нему относящееся были целы и невредимы и находились в полном порядке. Декан, процветавший вскоре после 1500 года, был великим строителем и возвел примыкающий к церкви просторный четырехугольный двор из красного кирпича для проживания должностных лиц. Некоторые из этих лиц более не требовались: их должности свелись к простым титулам, которые носили священнослужители или юристы в городе и его окрестностях; и потому дома, предназначавшиеся для восьми или десяти человек, теперь делили между собой трое: декан и два пребендария. В резиденцию доктора Эштона входили бывшая общая гостиная и трапезная всего капитула. Она занимала целую сторону двора, и один ее конец имел отдельную дверь в собор. Другой, как мы уже видели, выходил окнами на сельскую местность.

Немного о доме. Что до его обитателей, то доктор Эштон был человеком состоятельным и бездетным, и он усыновил, или, вернее, взял на воспитание, осиротевшего сына сестры своей жены. Мальчика звали Фрэнк Сайдалл; он прожил в доме уже немало месяцев. Однажды пришло письмо от ирландского пэра, графа Килдонана (знавшего доктора Эштона по колледжу), в котором он спрашивал доктора, не согласится ли тот принять в свою семью виконта Сола, наследника графа, и выступить в некотором роде его наставником. Лорд Килдонан вскоре должен был занять пост в посольстве в Лиссабоне, а мальчик был не в том состоянии, чтобы совершить путешествие: «не то чтобы он был болезненным, – писал граф, – хотя вы найдете его своенравным, или, по крайней мере, в последнее время он мне таким кажется, и в подтверждение сего, только сегодня его старая няня специально пришла сказать мне, что он одержим; но оставим это; ручаюсь, вы найдете способ все уладить. Ваша рука в былые дни была достаточно тверда, и я даю вам полные полномочия использовать ее, как сочтете нужным. Правда в том, что здесь у него нет мальчиков его возраста или положения для общения, и он склонен бродить в одиночестве по нашим курганам и кладбищам, и приносит домой такие россказни, что пугают моих слуг до полусмерти. Так что вот, вы и ваша леди предупреждены». Возможно, краем глаза посматривая на возможность ирландского епископства (на что, казалось, намекала другая фраза в письме графа), доктор Эштон принял на себя заботу о милорде виконте Соле и о двухстах гинеях в год, что должны были ее сопровождать.

Итак, в одну сентябрьскую ночь он прибыл. Выйдя из привезшего его экипажа, он первым делом подошел к форейтору, дал ему денег и похлопал лошадь по шее. Сделал ли он какое-то движение, напугавшее животное, или нет, но едва не случилось неприятное происшествие: лошадь яростно рванулась, и неподготовленный форейтор был сброшен и, как выяснилось позже, потерял свое вознаграждение, а экипаж лишился части краски на столбах ворот, колесо же проехало по ноге человека, вынимавшего багаж. Когда лорд Сол поднялся по ступеням в свете лампы на крыльце, где его встречал доктор Эштон, стало видно, что это худощавый юноша лет, скажем, шестнадцати, с прямыми черными волосами и бледным цветом лица, обычным для такой фигуры. Он воспринял происшествие и суматоху довольно спокойно и выразил должное беспокойство о тех, кто пострадал или мог пострадать; голос его был ровным и приятным, и, что любопытно, без малейшего ирландского акцента.

Фрэнк Сайдалл был мальчиком помладше, лет одиннадцати или двенадцати, но лорд Сол не отвергал его общества из-за этого. Фрэнк смог научить его различным играм, которых тот не знал в Ирландии, и он оказался способным учеником; способным и в науках, хотя дома у него почти не было регулярного обучения. Вскоре он уже пытался разбирать надписи на гробницах в соборе и часто задавал доктору вопросы о старых книгах в библиотеке, ответы на которые требовали размышлений. Надо полагать, он весьма расположил к себе слуг, ибо в течение десяти дней после его приезда они чуть ли не падали, наперебой стараясь ему угодить. В то же время миссис Эштон столкнулась с трудностями в поиске новых служанок; ибо произошло несколько перемен, и в некоторых семьях в городе, откуда она привыкла их нанимать, казалось, никого не было. Ей пришлось искать дальше, чем обычно.

Эти общие сведения я почерпнул из дневниковых записей и писем доктора. Это общие сведения, а нам, ввиду того, что предстоит рассказать, хотелось бы чего-то более четкого и подробного. Мы находим это в записях, которые начинаются в конце года и, я думаю, были сделаны все разом после финального происшествия; но они охватывают так мало дней, что нет нужды сомневаться в том, что писатель мог точно помнить ход событий.

В пятницу утром лиса, а может, кошка, утащила самого ценного черного петуха миссис Эштон, птицу без единого белого перышка. Муж не раз говорил ей, что он стал бы подходящей жертвой Эскулапу; это ее очень удручало, и теперь она была безутешна. Мальчики повсюду искали его следы. Лорд Сол принес несколько перьев, которые, казалось, были частично сожжены на садовой мусорной куче. В тот же день доктор Эштон, выглянув из верхнего окна, увидел двух мальчиков, играющих в углу сада в игру, которой он не понял. Фрэнк напряженно всматривался во что-то на своей ладони. Сол стоял за его спиной и, казалось, слушал. Через несколько минут он очень осторожно положил руку Фрэнку на голову, и почти тотчас же Фрэнк внезапно уронил то, что держал, закрыл глаза руками и опустился на траву. Сол, на лице которого отразился сильный гнев, поспешно поднял предмет – можно было разглядеть лишь то, что он блестел, – сунул его в карман и отвернулся, оставив Фрэнка свернувшимся на траве. Доктор Эштон постучал в окно, чтобы привлечь их внимание, и Сол посмотрел вверх, словно в тревоге, а затем, подскочив к Фрэнку, поднял его за руку и увел. Когда они пришли к обеду, Сол объяснил, что они разыгрывали сцену из трагедии «Радамист», в которой героиня читает будущую судьбу царства своего отца по стеклянному шару в руке и падает в обморок от увиденных ужасных событий. Во время этого объяснения Фрэнк ничего не говорил, лишь растерянно смотрел на Сола. Он, должно быть, – подумала миссис Эштон, – простудился от сырой травы, ибо в тот вечер у него определенно был жар, и он был сам не свой; и расстройство это было не только телесным, но и душевным, ибо он, казалось, хотел что-то сказать миссис Эштон, но из-за множества домашних дел она не смогла уделить ему внимания; а когда она, по своему обыкновению, пошла посмотреть, унесли ли свет из комнаты мальчиков, и пожелать им доброй ночи, он, казалось, спал, хотя лицо его, по ее мнению, было неестественно красным. Лорд Сол, однако, был бледен и спокоен и улыбался во сне.

На следующее утро случилось так, что доктор Эштон был занят церковными и другими делами и не мог провести уроки с мальчиками. Поэтому он задал им письменные задания, которые они должны были принести ему. Трижды, если не чаще, Фрэнк стучал в дверь кабинета, и каждый раз доктор случайно оказывался занят каким-нибудь посетителем и довольно грубо отсылал мальчика прочь, о чем позже сожалел. В этот день обедали два священника, и оба заметили – будучи отцами семейств, – что мальчик, похоже, заболевает лихорадкой, в чем они были слишком близки к истине, и было бы лучше, если бы его немедленно уложили в постель: ибо пару часов спустя, после обеда, он вбежал в дом, крича так, что это было поистине ужасно, и, бросившись к миссис Эштон, вцепился в нее, умоляя защитить его и без умолку повторяя: «Не подпускайте их! Не подпускайте их!» И теперь стало очевидно, что какая-то болезнь сильно овладела им. Поэтому его уложили в постель в другой комнате, не в той, где он обычно спал, и привели к нему врача, который определил, что недуг серьезен и затронул мозг мальчика, и предсказал смертельный исход, если не будет соблюдаться строжайший покой и не будут применены те успокоительные средства, которые он пропишет.

Итак, мы другим путем пришли к тому моменту, на котором остановились ранее. Соборные часы перестали бить, и лорд Сол стоит на пороге кабинета.

«Что вы можете сказать о состоянии этого бедного мальчика?» – был первый вопрос доктора Эштона. «Право, сэр, едва ли больше, чем вы уже знаете, я полагаю. Я, однако, должен винить себя за то, что напугал его вчера, когда мы разыгрывали ту глупую пьесу, которую вы видели. Боюсь, я заставил его принять это ближе к сердцу, чем намеревался». – «Каким образом?» – «Ну, рассказывая ему глупые истории, которые я слышал в Ирландии, о том, что мы называем вторым зрением». – «Вторым зрением! Что это за зрение такое?» – «Ну, вы знаете, наши невежественные люди уверяют, будто некоторые способны предвидеть будущее – иногда в стекле или, может быть, в воздухе, и в Килдонане у нас была старуха, которая приписывала себе такую способность. И, осмелюсь сказать, я приукрасил дело больше, чем следовало, но я и не мечтал, что Фрэнк примет это так близко». – «Вы были неправы, милорд, очень неправы, вмешиваясь в такие суеверные дела, и вам следовало бы подумать, в чьем доме вы находитесь и как мало такие поступки приличествуют моему характеру и сану, да и вашему собственному. Но, скажите на милость, как случилось, что вы, разыгрывая, как вы говорите, пьесу, наткнулись на что-то, что могло так встревожить Фрэнка?» – «Вот этого я и сам не могу сказать, сэр. Он в один миг перешел от напыщенных речей о битвах, влюбленных, Клеодоре и Антигене к чему-то, чего я совсем не понял, а затем упал, как вы видели». – «Да. Это было в тот момент, когда вы положили руку ему на макушку?» Лорд Сол бросил быстрый, злобный взгляд на доктора и впервые, казалось, не был готов с ответом. «Возможно, около того времени», – сказал он. «Я пытался припомнить, но не уверен. Во всяком случае, в моем жесте не было никакого значения». – «Ах!» – сказал доктор Эштон. – «Что ж, милорд, я поступил бы неправильно, не сказав вам, что этот испуг моего бедного племянника может иметь для него очень дурные последствия. Врач весьма неутешительно отзывается о его состоянии». Лорд Сол сжал руки и серьезно посмотрел на доктора Эштона. «Я готов поверить, что у вас не было дурного умысла, как, несомненно, не могло быть и причин питать злобу к бедному мальчику. Но я не могу полностью снять с вас вину в этом деле». Пока он говорил, снова послышались торопливые шаги, и в комнату быстро вошла миссис Эштон со свечой, так как к этому времени уже стемнело. Она была сильно взволнована. «О, идемте!» – воскликнула она. – «Идемте скорее. Я уверена, он уходит». – «Уходит? Фрэнк? Возможно ли? Уже?» С этими бессвязными словами доктор схватил со стола молитвенник и выбежал вслед за женой. Лорд Сол на мгновение задержался. Молли, служанка, видела, как он наклонился и закрыл лицо обеими руками. Если бы это были ее последние слова, говорила она позже, он пытался сдержать приступ смеха. Затем он тихо вышел, следуя за остальными.

Миссис Эштон, к несчастью, оказалась права в своем предчувствии. У меня нет желания в деталях воображать последнюю сцену. То, что записал доктор Эштон, является, или может считаться, важным для этой истории. Они спросили Фрэнка, не хочет ли он еще раз увидеть своего товарища, лорда Сола. Мальчик в эти минуты, по-видимому, был в полном сознании. «Нет, – сказал он, – я не хочу его видеть; но вам следует сказать ему, что, я боюсь, ему будет очень холодно». – «Что ты имеешь в виду, мой дорогой?» – спросила миссис Эштон. «Только это, – сказал Фрэнк, – но передайте ему еще, что я теперь свободен от них, но ему следует быть осторожным. И мне жаль вашего черного петуха, тетя Эштон; но он сказал, что мы должны были так с ним поступить, чтобы увидеть все, что можно увидеть».

Несколько минут спустя его не стало. Оба Эштона были опечалены, она, естественно, больше; но доктор, хоть и не был человеком эмоциональным, чувствовал весь трагизм этой ранней смерти; к тому же, росло подозрение, что Сол не все ему рассказал и что здесь было нечто, выходящее за рамки его привычного опыта. Покинув комнату смерти, он пересек четырехугольный двор резиденции и направился к дому Сэкстона. Нужно было звонить в погребальный колокол – самый большой из соборных колоколов, нужно было вырыть могилу на соборном кладбище, и теперь уже не было нужды останавливать бой соборных часов. Медленно возвращаясь в темноте, он подумал, что должен снова повидаться с лордом Солом. Это дело с черным петухом – каким бы пустяковым оно ни казалось – нужно было прояснить. Может, это всего лишь бред больного мальчика, но если нет, то не читал ли он о каком-то процессе над ведьмами, где играл роль некий мрачный маленький обряд жертвоприношения? Да, он должен увидеть Сола.

Я скорее догадываюсь об этих его мыслях, чем нахожу для них письменное подтверждение. То, что еще одна встреча состоялась, – несомненно; несомненно и то, что Сол не захотел (или, как он сказал, не смог) пролить свет на слова Фрэнка, хотя послание, или какая-то его часть, казалось, ужасно подействовало на него. Но подробной записи разговора нет. Сказано лишь, что Сол просидел весь вечер в кабинете и, прощаясь на ночь, что он сделал весьма неохотно, попросил доктора помолиться за него.

Январь близился к концу, когда лорд Килдонан в посольстве в Лиссабоне получил письмо, которое на этот раз серьезно встревожило этого тщеславного человека и нерадивого отца. Сол был мертв. Сцена на похоронах Фрэнка была очень тягостной. День был ужасен своей чернотой и ветром. Носильщики, слепо шатаясь под развевающимся черным пологом, с трудом пробирались от паперти собора к могиле. Миссис Эштон была в своей комнате – женщины тогда не ходили на похороны родственников, – но Сол был там, закутанный в траурный плащ того времени, и лицо его было белым и неподвижным, как у мертвеца, за исключением тех моментов, когда, как заметили три или четыре раза, он внезапно поворачивал голову влево и смотрел через плечо. Тогда оно оживало с ужасным выражением настороженного страха. Никто не видел, как он ушел, и никто не мог найти его в тот вечер. Всю ночь буря билась в высокие окна церкви, выла над возвышенностью и ревела в лесу. Искать на открытом месте было бесполезно: ни криков, ни зова о помощи услышать было невозможно. Все, что мог сделать доктор Эштон, – это предупредить людей вокруг колледжа и городских констеблей, и сидеть всю ночь наготове, ожидая новостей, что он и сделал. Новости пришли рано утром, их принес пономарь, чьей обязанностью было открывать церковь для утренней молитвы в семь, и который послал служанку с дикими глазами и растрепанными волосами с криком наверх звать своего хозяина. Двое мужчин бросились через двор к южной двери собора и там обнаружили лорда Сола, отчаянно цеплявшегося за большое дверное кольцо, с головой, вжатой в плечи, в рваных чулках, без башмаков, с ногами, исцарапанными и в крови.

Вот что пришлось сообщить лорду Килдонану, и это, по сути, завершает первую часть истории. Могила Фрэнка Сайдалла и лорда виконта Сола, единственного ребенка и наследника Уильяма, графа Килдонана, – одна: каменная гробница в виде алтаря на кладбище Уитминстера.

Доктор Эштон прожил в своем пребендарном доме еще более тридцати лет, не знаю, насколько спокойно, но без видимых волнений. Его преемник предпочел дом, которым уже владел в городе, и оставил резиденцию старшего пребендария пустующей. Вместе эти двое мужчин проводили восемнадцатый век и встретили девятнадцатый; ибо мистер Хайндс, преемник Эштона, стал пребендарием в двадцать девять лет и умер в восемьдесят девять. Так что только в 1823 или 1824 году появился кто-то, кто намеревался сделать этот дом своим жилищем. Этим человеком был доктор Генри Олдис, чье имя может быть известно некоторым моим читателям как имя автора ряда томов с надписью «Сочинения Олдиса», которые занимают почетное, ибо так редко тревожимое, место на полках многих солидных библиотек.

Доктору Олдису, его племяннице и их слугам потребовалось несколько месяцев, чтобы перевезти мебель и книги из его дорсетширского пасторского дома во двор Уитминстера и расставить все по местам. Но в конце концов работа была сделана, и дом (который, хоть и пустовал, всегда содержался в исправности и защищенным от непогоды) вновь проснулся, и, подобно особняку Монте-Кристо в Отейле, снова зажил, запел и расцвел. В одно июньское утро он выглядел особенно прекрасно, когда доктор Олдис прогуливался по своему саду перед завтраком и смотрел поверх красной крыши на башню собора с четырьмя золотыми флюгерами на фоне очень синего неба и очень белых облачков.

«Мэри, – сказал он, садясь за стол для завтрака и кладя на скатерть что-то твердое и блестящее, – вот находка, которую мальчик только что сделал. Ты будешь проницательнее меня, если угадаешь, для чего это предназначено». Это была круглая и совершенно гладкая пластина – толщиной в дюйм – из чего-то, похожего на прозрачное стекло. «Во всяком случае, она довольно привлекательна», – сказала Мэри. Это была светловолосая женщина с большими глазами, довольно преданная литературе. «Да, – сказал ее дядя, – я думал, она тебе понравится. Полагаю, она из дома: ее нашли на мусорной куче в углу». «Не уверена, что она мне все-таки нравится», – сказала Мэри несколько минут спустя. «С какой стати, моя дорогая?» «Не знаю, право. Может быть, это просто фантазия». «Да, конечно, только фантазия и романтика. Как там эта книга – название книги, я имею в виду, – в которую ты вчера так углубилась?» «„Талисман“, дядя. О, если бы это оказалось талисманом, как было бы восхитительно!» «Да, „Талисман“: ну что ж, бери себе, что бы это ни было. А мне пора по делам. В доме все в порядке? Тебе здесь нравится? Жалобы из комнаты для прислуги есть?» «Нет, право, все очаровательно. Единственное подозрение на жалобу, кроме замка в бельевом шкафу, о котором я тебе говорила, это то, что миссис Мейпл говорит, что не может избавиться от пилильщиков в той комнате, через которую ты проходишь в другом конце холла. Кстати, ты уверен, что тебе нравится твоя спальня? Она, знаешь ли, очень далеко от всех». «Нравится? Конечно, нравится; чем дальше от тебя, моя дорогая, тем лучше. Ну-ну, не считай нужным меня бить, прими мои извинения. Но что такое пилильщики? Они съедят мои сюртуки? Если нет, пусть забирают комнату себе, мне все равно. Мы вряд ли будем ею пользоваться». «Нет, конечно. Ну, то, что она называет пилильщиками, – это такие красноватые существа, похожие на долгоножку, но поменьше1, и их, конечно, очень много сидит в той комнате. Мне они не нравятся, но не думаю, что они вредные». «Кажется, в это прекрасное утро тебе многое не нравится», – сказал ее дядя, закрывая дверь. Мисс Олдис осталась сидеть, глядя на пластину, которую держала в ладони. Улыбка, бывшая на ее лице, медленно сошла с него, уступив место выражению любопытства и почти напряженного внимания. Ее задумчивость была прервана появлением миссис Мейпл и ее неизменным началом: «О, мисс, могу я поговорить с вами минутку?»

Письмо мисс Олдис к подруге в Личфилд, начатое за день или два до этого, является следующим источником для этой истории. В нем не лишены следов влияния той предводительницы женской мысли своего времени, мисс Анны Сьюард, известной некоторым как Лебедь Личфилда.

«Моя милейшая Эмили будет рада услышать, что мы наконец – мой любимый дядя и я – поселились в доме, который теперь называет нас хозяевами – нет, хозяином и хозяйкой, – как в былые века он называл столь многих других. Здесь мы вкушаем смешение современного изящества и седой старины, какого еще никогда не выпадало на долю ни одному из нас. Город, сколь бы мал он ни был, дарует нам некоторое отражение, бледное, но истинное, прелестей учтивого общения; прилегающая сельская местность насчитывает среди обитателей своих разбросанных особняков тех, чей лоск ежегодно освежается соприкосновением со столичным блеском, и других, чья крепкая и простая сердечность временами, для контраста, не менее отрадна и приятна. Устав от гостиных и салонов наших друзей, мы имеем под рукой убежище от столкновения умов или светских бесед среди торжественной красоты нашего почтенного собора, чьи серебряные колокола ежедневно „зовут нас на молитву“, и в тенистых аллеях его безмятежного кладбища мы размышляем с умягченным сердцем и то и дело с увлажненными глазами над памятниками молодым, прекрасным, старым, мудрым и добрым».

Здесь следует резкий обрыв как в почерке, так и в стиле.