Основы палеонтологии. Геологическая летопись: от горных пород до динозавров

- -

- 100%

- +

О книге

Перед вами пособие для самостоятельного изучения палеонтологии.

Палеонтология – наука о древних живых организмах. Это отражено в её названии, которое составлено из трёх древнегреческих слов: палеос (palaios) – ‘древний’, онтос (ontos, род. падеж от on) – ‘существо’ и логос (logos) – ‘слово, учение’. Она находится на стыке биологии и геологии, так как исследует древние организмы на основе их фоссилий (окаменелостей), сохранившихся в горных породах.

Важно не путать палеонтологию с археологией, которая изучает прошлое человечества на основе вещественных источников и остатков древних людей. Хотя археология может изучать и остатки других организмов, если они были связаны с людьми (одомашненные животные и растения, добыча охотников).

Эта книга познакомит вас с геологической составляющей палеонтологии. В первой части (главы «Горные породы» и «Стратиграфия и геохронология») вы узнаете, из чего состоит геологическая летопись и как её изучают, во второй части (главы «Фоссилии» и «Тафономия») – какие бывают фоссилии и как остатки организмов попадают в геологическую летопись. В конце вас ждут задания для самопроверки и список литературы. В книге отражены последние научные данные и указаны основные различия между русской и английской терминологией.

Пособие представляет собой адаптированную версию онлайн-курса автора «Основы палеонтологии: читаем геологическую летопись» (2023).

Дата публикации: 2025.

Об авторе

Семён Морозов – биолог по образованию, автор научно-популярных публикаций по палеонтологии и зоологии (N + 1, «Вокруг света»). Окончил кафедру зоологии позвоночных биологического факультета СПбГУ, где изучал микроструктуру костей динозавров.

Введение

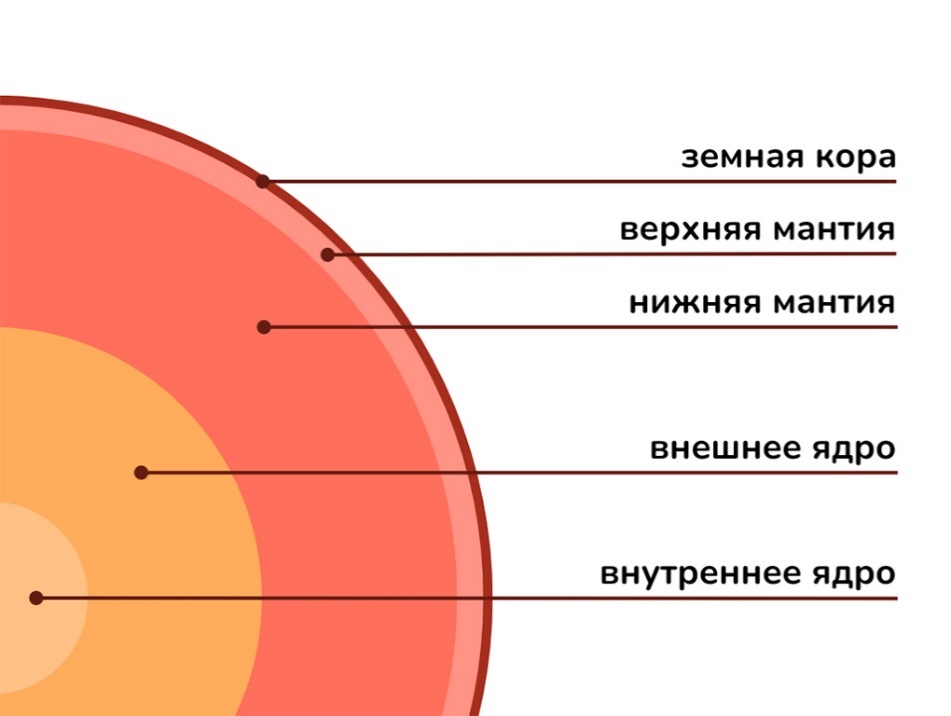

Историки реконструируют прошлое человечества на основе различных письменных источников, таких как летописи. Геологи – тоже своего рода историки, так как они реконструируют историю Земли на основе геологической летописи. Эта летопись представляет собой совокупность горных пород земной коры (см. рис. 1) – прежде всего тех пород, которые откладываются в виде слоёв.

Рис. 1. Строение Земли. По сравнению с мантией и ядром земная кора очень тонкая, однако она важна для понимания истории нашей планеты (схема автора)

В горных породах могут сохраниться остатки древних живых организмов (например, кости и раковины), отпечатки и слепки их тел, а также следы их жизнедеятельности (например, отпечатки конечностей и экскременты). Всё это называется фоссилиями (от лат. fossilis – «выкопанный»). Фоссилии также называют ископаемыми остатками (или просто ископаемыми) и окаменелостями.

Следует иметь в виду, что слово «ископаемый» (то есть «выкопанный») обозначает также различные вещества, добываемые в недрах Земли, и употребляется в следующих терминах: полезные ископаемые, горючие ископаемые, ископаемое топливо. Кроме того, это слово в переносном смысле используется в термине живые ископаемые – так условно называют современные организмы, которые очень похожи на своих вымерших предков и представляют собой последних представителей древних групп (например, рыбы латимерии).

Рис. 2. Ископаемая раковина аммонита Peltoceras sp. из среднеюрских отложений России

Слово «окаменелость» может ввести в заблуждение: фоссилии не всегда представляют собой «камень» (то есть минерал или горную породу) – иногда они могут содержать и исходное органическое вещество (далее мы обсудим это подробнее).

Обратите внимание, что в русскоязычной палеонтологической и геологической литературе в отношении того, что остаётся от организмов, используется слово «остатки», а не «останки».

Совокупность всех фоссилий, сохранившихся в горных породах, часто называют отдельным термином – палеонтологической летописью (другие варианты: летопись окаменелостей, ископаемая летопись). Таким образом, палеонтологическую летопись можно рассматривать как часть геологической летописи.

Часть I. Геологическая летопись

Глава 1. Горные породы

Геологическая летопись состоит из горных пород. В этой главе вы узнаете, что такое минералы и горные породы, познакомитесь с классификацией горных пород по происхождению и с циклом преобразования, в ходе которого одни породы превращаются в другие. Вы также узнаете, что такое горючие ископаемые, в каких горных породах следует искать фоссилии и как классифицируют осадочные породы по обстановкам осадконакопления.

1.1. Горные породы: определение и классификация

Минералы – это однородные по составу простые или сложные вещества, которые, как правило, являются твёрдыми телами с кристаллической структурой. Они образуются в ходе различных физико-химических процессов и могут существовать как в виде отдельных кристаллов, так и в виде минеральных агрегатов, таких как друзы (сростки кристаллов, наросших на общее основание) и конкреции (стяжение минералов вокруг песчинок или органических остатков).

Плотный или рыхлый агрегат одного или нескольких минералов, который составляет существенную часть земной коры, называется горной породой. По данным Международной минералогической ассоциации, существует около шести тысяч минералов, но породы образуют только несколько десятков – так называемые породообразующие минералы.

К породообразующим минералам относятся, в частности, полевые шпаты, слюды и кварц. Например, горная порода гранит состоит из полевых шпатов, слюд и кварца, в песчанике преобладают кварц и полевые шпаты, а кварцит состоит в основном только из кварца (рис. 3).

Рис. 3. Примеры горных пород и минералов (схема автора, фото: см. «Источники иллюстраций»)

По происхождению горные породы делятся на три основные группы: магматические, осадочные и метаморфические.

Магматические (изверженные) породы образуются из застывшей магмы (в том числе из лавы). Осадочные породы образуются из осадка, который состоит из продуктов разрушения горных пород (всех типов) и остатков живых организмов, а также из осадка, выпавшего из воды. Метаморфические породы образуются из горных пород (всех типов) в условиях повышенного давления и температуры. Подробнее происхождение горных пород рассмотрим далее.

К магматическим породам относятся, например, гранит, базальт и пемза, к осадочным – песчаник, известняк и каменная соль, к метаморфическим – кварцит, мрамор и гнейс.

Рис. 4. Гранит. Скульптура «Голова» в парке Сергиевка (Петергоф, Санкт-Петербург; фото автора)

1.2. Цикл преобразования горных пород

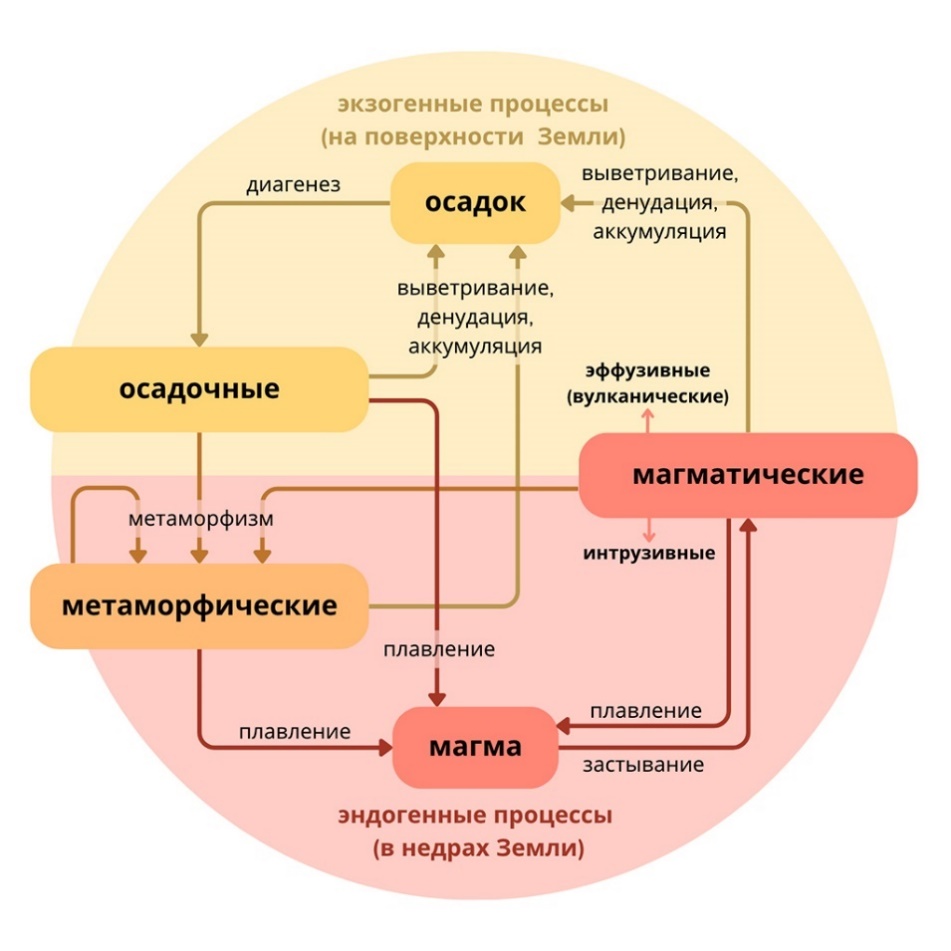

В природе постоянно происходит цикл преобразования горных пород: в течение миллионов лет одни типы пород постепенно превращаются в другие (см. рис. 5).

Эндогенные процессы протекают в недрах Земли и обусловлены её внутренней тепловой энергией. К эндогенным процессам относятся магматизм и метаморфизм.

Рис. 5. Цикл преобразования горных пород (схема автора, на основе Raman J. Singh & Jonathan Bushee, 1977)

Магматизм включает в себя процесс образования магмы в результате плавления горных пород и её дальнейшие преобразования в результате застывания (кристаллизации). Магма может застыть на глубине, в этом случае образуются интрузивные породы (например, гранит). Магма может излиться на поверхность, где она становится лавой. Из застывшей лавы образуются эффузивные (вулканические) породы (например, базальт и пемза).

Рис. 6. Мостовая гигантов в Северной Ирландии – базальтовые колонны, образовавшиеся в результате застывания лавы

Особняком стоят породы, которые сформировались из обломков, выброшенных при извержении вулканов (глыбы, бомбы, пепел и пр.), – такие породы называются вулканокластическими (от греч. klastos – ‘разбитый’). Иногда их даже относят к осадочным или выделяют в отдельную группу, но обычно всё же считают особым типом вулканических пород. К вулканокластическим породам относится, к примеру, вулканический туф.

Однако не всё так просто: вулканогенный материал часто смешивается с осадочным, и образовавшиеся смешанные породы исследователи классифицируют по-разному. К примеру, «Петрографический кодекс России» к вулканическим относит породы, в которых примесь осадочного материала составляет не более 50 процентов. Если его больше, то это уже особый тип осадочных пород.

Метаморфизм представляет собой перекристаллизацию горных пород в условиях повышенной температуры и давления, в результате чего образуются метаморфические породы. Перекристаллизации могут подвергаться как магматические и осадочные породы, так и сами метаморфические. Песчаник, к примеру, в процессе метаморфизма превращается в кварцит, известняк – в мрамор, а гранит – в гнейс.

Экзогенные процессы протекают на поверхности Земли (и в верхней части земной коры) и представляют собой результат взаимодействия литосферы с атмосферой, гидросферой и биосферой. В конечном счёте эти процессы обусловлены солнечной энергией и гравитацией. Экзогенные процессы приводят к разрушению горных пород (всех трёх типов) и образованию осадка, который затем превращается в осадочную породу (рис. 5).

Разрушение горных пород начинается с выветривания. Различают физическое (температурные колебания, замерзание воды в трещинах), химическое (за счёт воды, кислорода, углекислого газа) и биологическое (деятельность живых организмов) выветривание. Биологическое выветривание, по сути, включает в себя другие два типа, так как организмы разрушают горные породы механически или химически.

Рис. 7. Биологическое выветривание (растения и лишайники). Слева: Выборг, Ленинградская область; справа: хребет Аибга, Краснодарский край (фото автора)

Важно отметить, что процессы выветривания происходят на месте залегания горных пород, поэтому к выветриванию, несмотря на название, деятельность ветра не относится, это часть денудации и аккумуляции (см. далее).

Продукты выветривания переносятся ветром, водой и ледниками в пониженные участки рельефа (прежде всего в водоёмы) – этот процесс называется денудацией. Денудация включает в себя также процессы разрушения горных пород: к ним относится, например, эрозия – разрушение горных пород водными или ветровыми потоками. В понижениях рельефа происходит накопление осадка – аккумуляция (осадконакопление).

Условия осадконакопления изменяются с течением времени, вместе с ними меняются и свойства осадка (минеральный состав, размер обломков и т. д.), что приводит к образованию слоёв. Слоистость – важная характеристика осадочных пород.

После аккумуляции начинается диагенез. В русскоязычной литературе под этим термином понимается превращение осадков в осадочную породу, в англоязычной его трактуют более широко и включают также последующие процессы изменения осадочной породы, которые предшествуют метаморфизму.

Как в отношении современных осадков, так и в отношении древних осадочных пород часто используют термин отложения.

Рис. 8. Древний красный песчаник (олдред) на берегу реки Оредеж в Ленинградской области. Накопление осадков, образовавших этот песчаник, происходило более 382 миллионов лет назад, в среднем девоне (фото автора)

В результате разрушения горных пород образуются терригенные осадки. Существуют также органогенные (биогенные) осадки, которые образуются из остатков живых организмов (например, из скелетов планктонных организмов), и хемогенные, которые образуются за счёт осаждения растворённых в воде минеральных веществ. Песчаник, к примеру, имеет терригенное происхождение, известняк – органогенное (иногда хемогенное), каменная соль – хемогенное.

1.3. Каустобиолиты, или горючие ископаемые

В русскоязычной литературе выделяют особый тип органогенных осадочных пород – каустобиолиты (от греч. kaustikos – ‘горючий’), или горючие ископаемые. Каустобиолиты отличаются от остальных горных пород тем, что состоят в основном из органического вещества, которое образуется из остатков организмов, преимущественно растений и одноклеточных организмов.

К каустобиолитам относят торф (образуется из остатков наземных растений), ископаемые угли, в том числе каменный уголь (образуются из торфа), горючие сланцы (органическое вещество образуется из остатков планктонных организмов; содержат также значительное количество минерального вещества), янтарь (ископаемая смола деревьев). Многие исследователи к каустобиолитам относят даже нефть и природный газ (образуются в основном из остатков планктонных организмов). Каустобиолиты (за исключением янтаря) также называют ископаемым топливом.

В англоязычной непереводной литературе понятие «каустобиолиты» не выделяется, а перечисленные образования, за исключением ископаемых углей и горючих сланцев, горными породами обычно не считаются.

С каустобиолитами тесно связано понятие кероген. Изначально под ним понимали органическое вещество горючих сланцев, а затем этим термином стали обозначать нерастворимую часть органического вещества в осадочных породах в целом. Именно из керогена, который сформировался из остатков планктонных организмов, образуются нефть и природный газ. В широком смысле к керогену относят также органическое вещество ископаемых углей.

1.4. Фоссилии в горных породах

Подавляющее большинство фоссилий сохраняется в осадочных породах, в том числе в каустобиолитах. Более того, многие осадочные породы почти целиком состоят из фоссилий.

Однако иногда ископаемые остатки находят и в других типах пород:

I. Вулканические породы.

1. Отложения пеплопада. Эти породы по значимости стоят на втором месте после осадочных, так как выпавший вулканический пепел хорошо сохраняет остатки организмов.

2. Породы, сформированные пирокластическими потоками. Пирокластические потоки – высокотемпературные потоки пепла и другого обломочного вулканического материала. Из-за высокой температуры остатки организмов сохраняются редко (в виде слепков или обугленных остатков); хотя есть предположение, что ископаемая биота Джехол в Китае, известная оперёнными динозаврами, хорошо сохранилась благодаря пирокластическим потокам [79], однако это ставится под сомнение другими исследователями [109].

3. Породы, сформированные лавовыми потоками. В застывающей лаве иногда могут сохраниться отпечатки тел организмов (например, стволов деревьев) и их обугленные остатки.

II. Метаморфические породы. Если порода, которая подверглась метаморфизму, содержала фоссилии, то они могут сохраниться (особенно при слабом метаморфизме); крупные фоссилии при этом могут подвергнуться деформации (из-за высокой температуры и давления).

III. Интрузивные породы. Обычных фоссилий в интрузивных породах нет, так как эти породы формируются в результате застывания магмы в недрах Земли; хотя в пустотах могут сохраниться фоссилии микроорганизмов – как и в любой другой породе.

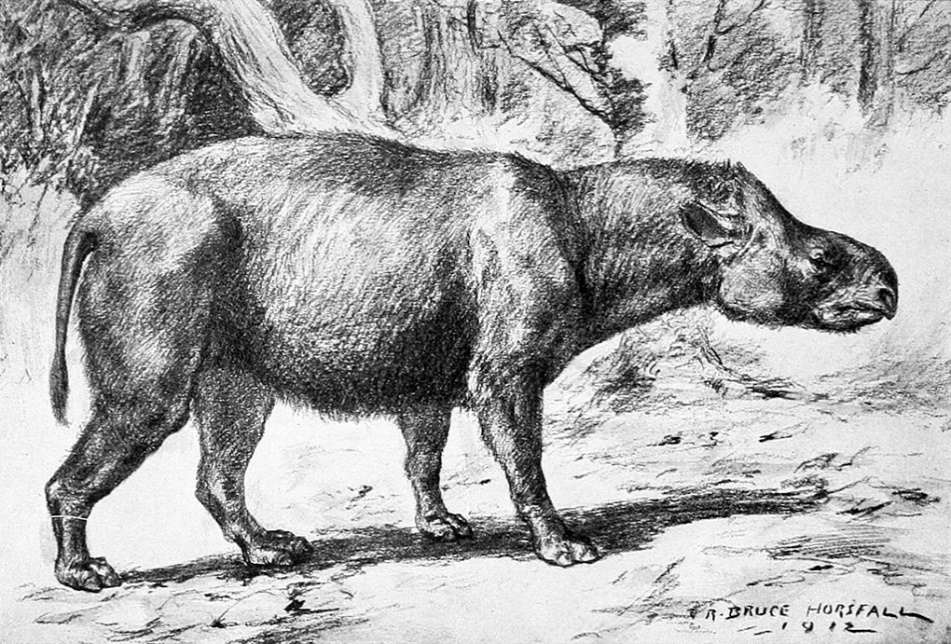

В застывающей лаве могут отпечататься не только стволы деревьев. В 1935 году в штате Вашингтон была обнаружена уникальная палеонтологическая находка: пещера в базальте в форме древнего носорога [49]. Учёные пришли к выводу, что около 15 миллионов лет назад поток лавы накрыл мёртвого носорога, который находился в водоёме: вода охладила лаву, в результате чего смог образоваться отпечаток туши. По остаткам костей, найденным на дне пещеры, исследователи установили, что этот носорог, скорее всего, относился к вымершему роду дицератериев (рис. 9).

Рис. 9. Художественная реконструкция носорога из рода дицератериев (Diceratherium) (Robert Bruce Horsfall, 1913)

1.5. Осадочные фации и обстановки осадконакопления

У термина фация много значений, одно из основных – горная порода или осадок, которые образовались в определённой обстановке, то есть в определённых условиях.

Поскольку фоссилии сохраняются в основном в осадочных породах, нас интересуют прежде всего осадочные фации, а также обстановки осадконакопления – как вы уже знаете, это в основном водоёмы. Если быть точнее, нас интересуют ископаемые осадочные фации и палеообстановки осадконакопления (которые реконструируются на основе ископаемых фаций), так как существуют современные осадочные фации (которые ещё представлены осадками, а не породами) и современные обстановки осадконакопления.

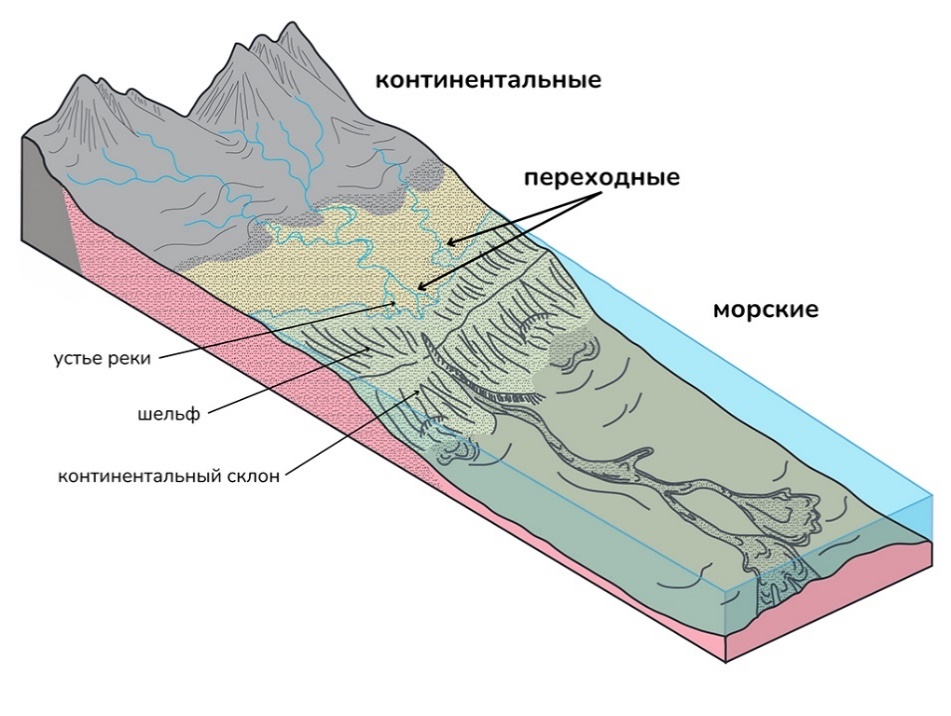

Обстановки осадконакопления и, соответственно, осадочные фации делятся на континентальные, переходные и морские (см. рис. 10).

К континентальным фациям относятся аллювиальные (отложения пойм и русел рек), озёрные, болотные, ледниковые (гляциальные), эоловые, пещерные и некоторые другие отложения. Переходные включают в себя отложения устьев рек (дельт и эстуариев), лагун и пляжей. К морским относятся прибрежные (литоральные), рифовые, шельфовые, отложения континентального склона и глубоководные отложения.

Примечание. Эоловыми (от имени Эола, повелителя ветров в древнегреческой мифологии) называются отложения, сформированные деятельностью ветра: пустынные отложения и дюны на берегах водоёмов.

К примеру, органогенные известняки относятся к морским фациям: они образуются преимущественно из морских осадков, состоящих из скелетов различных морских организмов (планктонных организмов, кораллов и т. д.).

Рис. 10. Обстановки осадконакопления

Глава 2. Стратиграфия и геохронология

В этой главе вы узнаете, как изучают геологическую летопись и как определяют возраст горных пород, познакомитесь с периодизацией геологической истории Земли и некоторыми основными событиями в истории биосферы фанерозоя, а также с формациями и свитами – основным «адресом» ископаемых организмов.

2.1. Что такое стратиграфия и геохронология?

Стратиграфия (от лат. stratum – ‘слой’) занимается описанием слоёв горных пород и их упорядочением, то есть изучает геологическую летопись. Слои могут образовывать осадочные и вулканические породы, а также метаморфические породы, которые образовались из них при слабом метаморфизме. К объектам стратиграфии могут также относить и неслоистые образования (тела интрузивных и сильно метаморфизованных пород).

Примечание. Иногда последовательность слоёв горных пород могут называть стратиграфической летописью. В этом случае стратиграфическая летопись и летопись окаменелостей вместе образуют геологическую летопись.

Слои горных пород с течением времени постепенно накапливаются друг над другом. Отсюда вытекает один из основных принципов стратиграфии – принцип Стенона (закон суперпозиции), который гласит, что при ненарушенном залегании слоёв нижний слой древнее, чем слой, который на нём залегает (рис. 11).

Рис. 11. Принцип Стенона: 1 – самый древний слой, 3 – самый молодой (схема автора)

В ходе различных геологических процессов первичное залегание слоёв может нарушаться вплоть до того, что древние слои могут оказаться выше молодых. А из-за эрозии и перерывов в осадконакоплении возникает несогласное залегание (несогласие), при котором отсутствуют слои определённого временного интервала. Несогласия встречаются очень часто, поэтому геологическая летопись в каждом конкретном районе является неполной.

Раздел стратиграфии, который изучает возраст слоёв горных пород и их временные соотношения, называется хроностратиграфией. Стратиграфия также включает в себя другие разделы: биостратиграфия упорядочивает слои на основе ископаемых остатков, литостратиграфия – на основе литологических свойств горных пород (минеральный состав, текстура и т. д.), магнитостратиграфия – на основе магнитных характеристик горных пород.

Стратиграфия тесно связана с геохронологией, которая занимается определением возраста горных пород и установлением временной последовательности событий в геологической истории Земли – то есть изучает и измеряет геологическое время. Таким образом, стратиграфия и геохронология – две стороны одной медали.

Различают относительную и абсолютную (изотопную) геохронологию.

Относительная геохронология определяет возраст слоёв горных пород относительно друг друга, то есть какие слои образовались раньше, какие позже, а какие в одно время. Один из основных методов определения относительного возраста слоёв – палеонтологический (биостратиграфический) метод. Его суть заключается в том, что слои, которые содержат одинаковые ископаемые, являются одновозрастными. Особенно хорошо для этих целей подходят ископаемые, которые имеют узкий стратиграфический диапазон и широкое географическое распространение, – они называются руководящими ископаемыми.

Изотопная геохронология устанавливает абсолютный возраст горных пород (то есть в годах) при помощи изотопных методов.

Примечание. Изотопы – это разновидности атомов химического элемента с одинаковым числом протонов в ядре, но разным числом нейтронов. Изотопы бывают как стабильными, так и нестабильными (радиоактивными).

Изотопные методы основаны на радиоактивном распаде нестабильных изотопов некоторых химических элементов, скорость которого постоянна и не зависит от внешних факторов. Зная скорость распада нестабильного изотопа и число атомов материнского и дочернего изотопов, можно определить возраст горной породы. Однако эти методы в основном применимы только к магматическим и метаморфическим породам, поэтому абсолютный возраст осадочных пород определяют, к примеру, на основе залегающих рядом слоёв вулканических пород. Примеры изотопных методов: уран-свинцовый и калий-аргоновый (вариант: аргон-аргоновый).

Радиоуглеродное датирование, в отличие от вышеперечисленных методов, используется для определения возраста остатков организмов, причём относительно молодых: не старше 50–60 тысяч лет.

2.2. Геохронологические и хроностратиграфические подразделения

Геохронология изучает и измеряет геологическое время, поэтому отрезки геологического времени, из которых состоит история Земли, называют геохронологическими подразделениями. Хроностратиграфия изучает временные соотношения слоёв, поэтому совокупности горных пород, которые сформировались в течение определённого отрезка геологического времени, называют хроностратиграфическими подразделениями. Поскольку нас интересует палеонтология всего мира, мы будем использовать международную классификацию геохронологических и хроностратиграфических подразделений, которую устанавливает Международная комиссия по стратиграфии (отличия российской классификации от международной будут вкратце упомянуты).