- -

- 100%

- +

Trotzdem hielt Biafra, dessen unbesetztes Territorium zusehends schrumpfte und das zweimal vor dem anrückenden Feind die Hauptstadt wechseln musste, noch bis zum Januar 1970 aus. Über die Zahl der Toten durch Kämpfe, Massaker und Unterernährung gibt es bis heute keine verlässlichen Zahlen, die meisten Schätzungen gehen von einer bis zwei Millionen aus, ein rundes Zehntel der Bevölkerung. Das Land war weitgehend zerstört, es wurde unter Militärverwaltung gestellt, Angehörige des Volks der Ibo für Jahrzehnte nicht in Verwaltung und Armee zugelassen. Die Versöhnung, zu der Nigerias Präsident Yakubu Gowon nach dem Sieg aufrief, fand nicht statt.

Aber es ist auch etwas Positives bei diesem Krieg herausgekommen. Bernard Kouchner, damals Aktivist vor Ort, hatte die Ohnmacht der offiziellen Hilfsorganisationen erlebt, besonders des quasi regierungsamtlichen Roten Kreuzes, das sich auf Absprachen mit der Staatsgewalt einlassen musste, die fast einer passiven Mittäterschaft gleichkamen. Hier musste etwas Neues ins Leben gerufen werden, eine Einrichtung, die sich von Staaten nichts sagen ließ und selbst entschied, wo und wie zu helfen sei. So gründete er, mit seiner Biafra-Erfahrung im Rücken, die »Médecins Sans Frontières«, die Ärzte ohne Grenzen.

Als die Bewohner der südlichen Niederlande, die mit den nördlichen durch den Wiener Kongress zwangsvereint worden waren, sich 1830 gegen ihre Regierung erhoben, da wollten sie nur eines: die Holländer los sein. Was sie sonst noch wollten, blieb höchst unklar; selbst um auch bloß einen Namen für den neuen abgespaltenen Staat zu finden, der nicht an die niederländische Gemeinschaft erinnerte, musste man einen tiefen Griff in die Geschichte tun: Belgien sollte er heißen, nach der römischen Provinz Belgica 1800 Jahre zuvor.

Belgien schloss zwei ganz verschiedene Völkerschaften ein. Die Flamen im Norden, die Niederländisch sprachen, fühlten sich den französischsprachigen Wallonen im Süden gegenüber benachteiligt. Der Norden war landwirtschaftlich orientiert, konservativ, ärmer, und bis zum Ende des Jahrhunderts war Flämisch nicht einmal offizielle Landessprache.

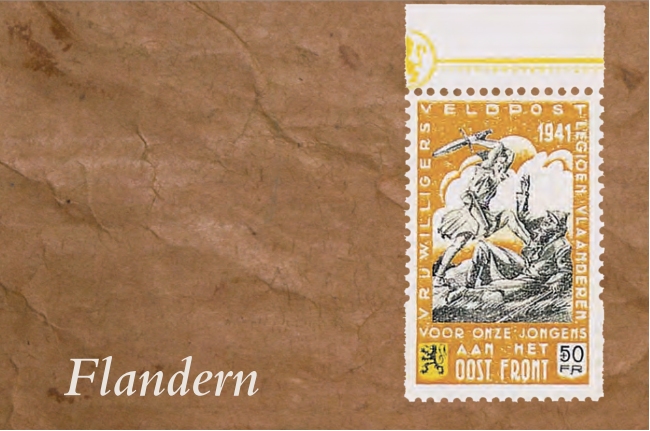

Das gedachte die deutsche Besatzungsmacht auszunutzen, die zweimal, in beiden Weltkriegen, das neutrale Belgien überrannte. Im Ersten Weltkrieg sorgte sie für die Gründung einer flämischen Universität, im Zweiten appellierte sie an die rassische Solidarität der Germanen, zu denen die Flamen schließlich auch gehörten.

Eine »Freiwillige Legion Flandern« wurde aufgestellt, die man jedoch sicherheitshalber nur im Osten kämpfen ließ, wo die Versuchung, zum Feind überzulaufen, geringer schien. Die Briefmarke der Feldpost »voor onze jongens an het oost front« ist ein propagandistisches Juwel. Es kämpft das Gute schlechthin gegen das Böse schlechthin. Die bildliche Tradition ist die des Engelsturzes, nur dass der Erzengel Michael vor dem Wolkenhimmel um seine Flügel und den Schild mit der Aufschrift »Wer ist wie Gott« verkürzt wurde; umso wuchtiger kann er das Schwert mit beiden Händen schwingen und den Satan vor die Brust treten. Dieser lässt sich, im Gegensatz zum zeitlosen Minikleid der germanischen Lichtgestalt, an seinem zeitgenössischen Kostüm, besonders der spitzen Mütze, ohne weiteres als Angehöriger der Roten Armee identifizieren. Mit einer Hand scheint er um Gnade zu flehen; aber mit der anderen hält er noch die Waffe gefasst (unklar, was für eine: Wäre es ein Schwert, käme ein lächerlicher Kontrast zur Uniform heraus; wäre es aber ein Gewehr, wie hat er diesen Kampf verlieren können?). Pardon braucht ihm also nicht gewährt zu werden.

Aneinander gerieten Flamen und Wallonen erst, als der Krieg vorüber war. Nun standen sich nämlich die Regierung, die ins englische Exil gegangen, und König Leopold, der in der Hand der Deutschen geblieben und von ihnen bei ihrem Abzug mit nach Österreich genommen worden war, feindlich gegenüber. Die Flamen ergriffen überwiegend Partei für den König, die sozialistisch und liberal gesinnten Wallonen aber wollten ihn nicht mehr haben. Ein Bürgerkrieg wurde nur vermieden, indem Leopold weise zurücktrat und Platz für seinen Sohn Baudouin machte – den einzigen wirklichen Belgier, wie er anerkennend genannt wurde, denn von ihm allein ließ sich unmöglich sagen, ob er Wallone oder Flame war. Er hat Belgien lange vor der Spaltung bewahrt, die ihm heute möglicherweise bevorsteht.

Die Königinnen von Hawaii! Adelbert von Chamisso traf sie auf seiner Weltreise 1817 an, die Gattinnen des großen Reichsgründers Kamehameha, der den ganzen Archipel mithilfe einer eigenen Flotte und Artillerie unter seiner Herrschaft vereinigt hatte. Sie lagen in einem Strohhaus auf dem Boden, der weich mit Matten gepolstert war, Chamisso nahm unter ihnen Platz, und »fast unheimlich wurden mir, dem Neulinge, die Blicke, die meine Nachbarkönigin auf mich warf«. Sein Begleiter, der Botaniker Eschscholtz, dessen Königin »sich noch handgreiflicher ausgedrückt« hatte, war schon vor ihm geflüchtet.

Die freien Sitten der »Sandwich-Inseln«, wie Hawaii damals noch hieß, »die allgemeine, zudringliche, gewinnsüchtige Zuvorkommenheit des andern Geschlechts; die ringsher uns laut zugeschrieenen Anträge aller Weiber, aller Männer namens aller Weiber« verwirrten und verdrossen Chamisso. Aber er erkannte an, dass nur Scham den Menschen eingeboren, die Keuschheit jedoch lediglich eine Tugend gemäß den menschlichen Satzungen sei, und dass »Keuschheit als Tugend diesem Volke fremd« war. Allzu Beschämendes seiner Schilderungen verhüllte er in Latein. Aber Chamisso bewies in seiner Verlegenheit auch Humor. Eine Hawaiianerin aus der ersten Kaste hatte, indem sie sich lautlos im Kanu anschlich, ihn im Bad belauscht und erhob lautes Gelächter: »Ich war wie ein unschuldiges Mädchen, das ein Flegel sich den Spaß macht im Bade zu beunruhigen.«

Unter den folgenden Königinnen begannen die Sitten sich zu ändern. Kaahumana, Kamehamehas Lieblingsfrau, wurde nach seinem Tod Regentin für den unfähigen Thronfolger und trat zum Christentum über. Ihr folgte im Amt Kinau, Kamehamehas Tochter, und dieser wiederum Kekauluohi, Mutter der Könige Kamehameha IV., der die tatkräftige Königin Emma zur Frau hatte, und Kamehameha V. »Diese edlen Frauen«, urteilt die »Encyclopaedia Britannica«, »hätten jeder Nation zur Ehre gereicht.« Sie hatten den schwierigen Übergang Hawaiis, das sich im Schnittpunkt britischer, französischer und amerikanischer Annexionsgelüste befand und dank seiner Lage zwischen drei Kontinenten von Gesindel aus aller Herren Länder überflutet wurde, von einer polynesischen Stammesgesellschaft zu einem gemischtrassigen modernen Staat zu bewerkstelligen. Unter ihrer Herrschaft wurde Hawaiianisch zur Schriftsprache, zwei Zeitungen erschienen, es entstanden eine weithin demokratische Verfassung, ein Gesetzgebungs- und Justizwesen und eine moderne Ökonomie, und die Mächte der Welt mussten Hawaiis Souveränität bestätigen.

Letzte in der Reihe dieser Herrscherinnen war Königin Liliuokalaui, Dichterin und Komponistin, die 1891 auf den Thron gelangte; ihr Bild erscheint auf der Briefmarke. Obschon die Souveränin, erscheint sie doch wie in Ketten gelegt – in Perlenketten allerdings: Eine trägt sie um den Hals, eine zweite umfängt das Medaillon; dazu trägt sie ein weiteres Halsband und ein europäisches Kleid, das Haar ist gebändigt zu einer aufgesteckten Frisur. Von ihren Anträgen hatten europäische Reisende wohl nichts mehr zu befürchten. Wie das Design der Marke erkennen lässt, war der amerikanische Einfluss inzwischen übermächtig geworden. Nur zwei Jahre später wurde Liliuokalaui gestürzt und eine provisorische Regierung gebildet, die den Anschluss an die USA betrieb und erreichte.

Da war das Hawaii, das Chamisso gesehen hatte, schon in die graue Vorzeit versunken. Wie hatte er die Tänze der Männer und Frauen bewundert, deren Leidenschaft und Anmut in seinen Augen nichts auf der Welt zu gleichen schien! Und nichts auch ihren Zuschauern: »So hingerissen und freudetrunken wie die O-Waihier von diesem Schauspiel waren, habe ich wohl nie bei einem andern Fest ein Publikum gesehen.« Welch unendlicher Verlust, dass sich dies nicht malen ließ und dass die, die es versuchten, solch elende Stümpereien abgeliefert haben! Und der romantische Christ Chamisso fügt, drei Jahre vor der Ankunft der ersten Missionare, voll Trauer hinzu: »Es wird nun schon zu spät.«

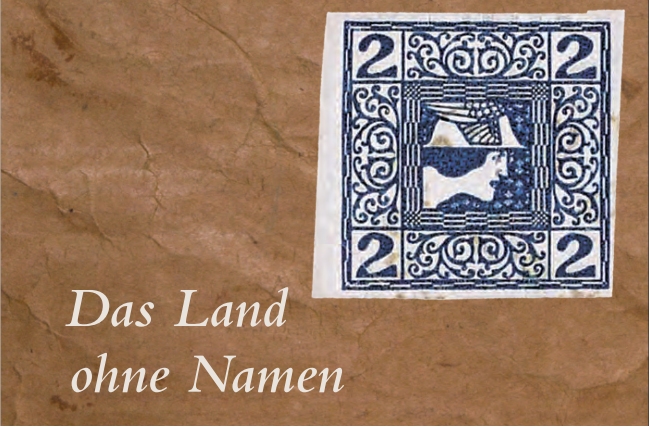

Es gibt ein paar wenige Länder, die es verschmähen, auf ihre Briefmarken zu schreiben, wie sie heißen. Großbritannien tut es aus Stolz, hat es doch die Briefmarke erfunden, und alle späteren Benutzer haben sich von ihm zu unterscheiden, statt umgekehrt. Das Land, um das es hier geht, aber tut es aus Verlegenheit; außer einer in allen vier Ecken wiederholten Ziffer, viel Ornamentik und der reichlich unverbindlichen Allegorie eines Merkur-Kopfes bietet es dem Betrachter nichts dar.

Was auch hätte es schreiben sollen? »Die Gesamtheit der im Reichsrat vertretenen Kronen und Länder«? Etwas lang für eine Marke, und zudem hätte es die nicht-deutschsprachigen Bürger (und das war die Mehrheit) erbost. Selbst so wäre es aber nur eine schnöde Abbreviatur gewesen für: die Königreiche Böhmen, Dalmatien und Galizien, die Erzherzogtümer Österreich unter und ob der Enns, die Herzogtümer Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krain, Schlesien und Bukowina, die Markgrafschaften Mähren und Istrien, die gefürsteten Grafschaften Tirol, Görz und Gradisca, das Land Vorarlberg und die Stadt Triest mit Gebiet. Entsprechend tummelten sich auf dem Wappenschild dieses Gebildes, neben allen möglichen verschiedenfarbigen Löwen und Adlern mit ein oder zwei Köpfen, eine rotbewehrte goldene Ziege, eine Dohle, ein silbergehörnter Büffelkopf, ein schwarzbewehrter goldener Steinbock sowie ein feuerspeiendes silbernes Pantel mit Hörnern auf grünem Grund.

Dies alles bezeugte den Sammeleifer des Hauses Habsburg, das durch Kriege, Heirat, Tausch, Heimfall ein riesiges Reich erworben hatte und nun feststellen musste, dass das Prinzip der dynastischen Addition nicht mehr ausreichte, um es zusammenzuhalten; im Zeitalter des Nationalismus begann es in allen seinen vielen Nähten zu krachen. Reformen schienen unausweichlich; aber es zeigte sich, dass man das Ganze wie einen Magneten in beliebig viele kleine Stücke zerlegen konnte und noch immer jedes davon nach Plus und Minus auseinanderwies. Der größte derartige Schnitt war bereits 1867 geschehen, im sogenannten Ausgleich, als der ungarische Reichsteil in den Rang eines eigenen Staates erhoben wurde, mit eigenem Parlament und eigener Regierung und mit der westlichen Hälfte nur noch in der Person des Monarchen verbunden, der diesseits des Grenzflusses Leitha Kaiser, jenseits davon aber König hieß.

Ungarn wurde seiner diversen Völkerschaften durch seine unbedenklichen Mittel ganz gut Herr; nicht aber »Cisleithanien«. Hier erhoben die Tschechen, Italiener, Polen und Slowenen ihre Ansprüche, die Tschechen spalteten sich zudem noch in Alttschechen und Jungtschechen, die im Parlament übereinander herfielen, die Polen waren nur zur Zusammenarbeit zu bewegen, wenn man ihnen ihrerseits freie Hand gegen die ruthenische Minderheit ließ, die deutschen Liberalen sonderten sich in den Klub der Liberalen und die Fortschrittspartei. Besonders seit die Christdemokraten und die Sozialdemokraten in den 1890er-Jahren an Stärke gewannen, stand außerdem noch ein parteipolitisches Prinzip quer zum nationalen und vermehrte die Verwirrung. Der Sprachenstreit wurde zum Angelpunkt aller Politik, über Fragen wie die Beschriftung tschechischer Straßenschilder scheiterten Budgets und Kabinette. Jede lokale Streitigkeit besaß das Potenzial, das ganze Reich zu erschüttern, und wenn es beispielsweise den Slowenen zur Unzeit einfiel, dass ihnen in der vorwiegend deutschen Stadt Cilli ein Untergymnasium versprochen worden war, dann konnte man offenbar dieses Versprechen weder halten, ohne die deutschen, noch es brechen, ohne die slowenischen Abgeordneten gegen sich aufzubringen: So stürzte 1895 die Regierung Hohenwart.

Im Nachhinein erstaunt es, dass dieses Gebilde sich dennoch so lange hielt und dass es erst des äußeren Gewaltakts des Ersten Weltkriegs bedurfte, um es zu zersprengen. Seine Dichter, an denen es reich gewesen war, reagierten auf den Zusammenbruch unterschiedlich: Robert Musil mit Spott, Joseph Roth mit Wehmut, Hugo von Hofmannsthal, indem er das Faktum, so gut es ging, verleugnete, Karl Kraus mit grimmiger Genugtuung. In dem langen »Nachruf«, den er ihm 1919 hielt, begrüßt er es nachdrücklich, dass dieser »nationale Gemischtwarenladen«, dieser »k. k. Misthaufen« (für »kaiserlich« und »königlich«, d. h. österreichisch und ungarisch) endlich abgeräumt worden sei.

Ob etwas Besseres nachgekommen ist? Sieben Nachfolgestaaten, jeder stolz auf seinen Namen, teilten sich den habsburgischen Bestand; bis heute sind es zwölf geworden. Wo früher ein Land war, wie beschaffen auch immer, da laufen nunmehr Tausende von Kilometern frischer Grenzen; und wie jeder weiß, der seit den Neunzigern Nachrichten gehört hat: Nicht allen diesen Schnitten ist es gelungen, gut zu vernarben.

Es ist schon spät in der Nacht. Sandokan, der malaiische Piratenkönig, sitzt inmitten seiner Schätze in Gesellschaft seines Freundes Yanez und brütet dumpf vor sich hin.

»›Gibt es einen Gedanken, der dich quält?‹, begann Yanez von Neuem. ›Bald könnte man glauben, du grämst dich, weil dich die Engländer so hassen.‹

Wieder schwieg der Pirat.

Der Portugiese stand auf, zündete sich eine Zigarette an, ging zu einer Tür hinüber, die von der Wandverkleidung verdeckt wurde, und sagte:

›Gute Nacht, mein Bruder.‹

Bei diesen Worten fuhr Sandokan auf. Er hielt den Portugiesen zurück und sagte:

›Auf ein Wort, Yanez.‹

›Sprich nur.‹

›Weißt du, dass ich nach Labuan segeln will?‹

›Du! … Nach Labuan!‹«

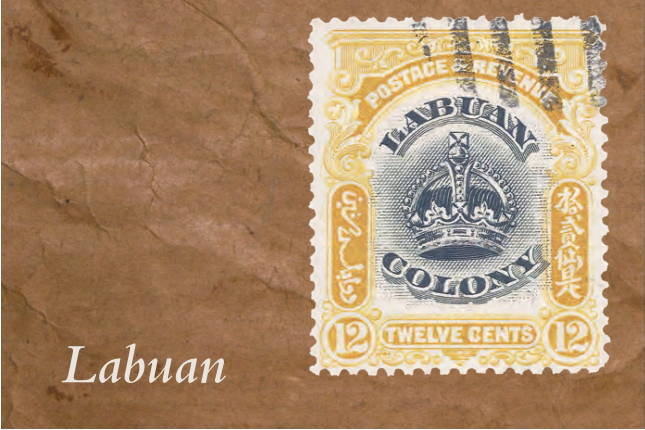

Das ist Irrsinn, wie sie alle beide wissen. Denn auf Labuan, wenige Kilometer vor der Küste von Nordborneo gelegen, unterhalten die Briten eine starke Garnison. Schon seit 1846 sitzen sie hier; in diesem Jahr hatten sie den Sultan von Brunei besiegt und ihn gezwungen, die bislang unbesiedelte Insel abzutreten. Sie schien ihnen der ideale Posten, um von dort aus die Seeräuberei im Südchinesischen Meer zu bekämpfen. Sich dorthin aufzumachen, heißt für Sandokan, sich in die Höhle des Löwen zu wagen.

Aber hier lebt die wunderschöne blonde Marianna, genannt »die Perle von Labuan«. Ein einziges Mal nur hat Sandokan sie erblicken dürfen; doch so, dass es sich ihm eingebrannt hat für immer. Ein böser Onkel hält sie in der Festung wie eine Gefangene; und es ist klar, da wird der Pirat sie herausholen, koste es, was es wolle!

»Sandokan war vorgesprungen, mit wutverzerrten Lippen, wild funkelnden Augen, die Hände krampfhaft geschlossen, so als hielten sie eine Waffe umklammert. Es war jedoch nur ein kurzes Aufblitzen. Er setzte sich an den Tisch, leerte in einem einzigen Zug ein noch gefülltes Glas und sagte mit vollkommen ruhiger Stimme:

›Du hast recht, Yanez. Und dennoch werde ich nach Labuan gehen. Eine unwiderstehliche Macht treibt mich an diese Gestade und eine Stimme flüstert mir zu, dass ich dieses Mädchen mit dem goldenen Haar sehen muss, dass ich … ‹

›Sandokan! … ‹

›Still, mein Bruder. Lass uns schlafen gehen.‹«

Der »Tiger von Mompracem«, wie sich Sandokan auch nennen lässt (und wie auch der Titel des Romans lautet, während die deutsche Fernsehverfilmung, mit Lex Barker und Senta Berger, es bei »Sandokan« bewenden ließ), wird schließlich alle Hindernisse überwinden und mit Marianna entfliehen; aber es wird ihn und seine britischen Todfeinde Hunderte von Toten kosten – nicht zu viel für eine gute Oper, wie der Autor Emilio Salgari, Italiens Gegenstück zum deutschen Karl May, sich wohl gesagt hat.

Labuan war zunächst eine eigenständige Kronkolonie und wurde seit 1890 von der British North Borneo Chartered Company verwaltet. (Man achte beim abgebildeten Exemplar darauf, dass es, ungewöhnlich für das Zeitalter des Kolonialismus, auch chinesisch und arabisch beschriftet ist.) Es gehört heute zu Malaysia und genießt seit 1984 den Status eines Bundesterritoriums.

Labuan hat heute 100.000 Einwohner und ist ein bedeutendes internationales Finanzzentrum geworden, spezialisiert auf schariaverträgliche islamische Finanzstrukturen und wealth management. Ungefähr gleich weit von Singapur, Manila und Hongkong entfernt, zieht es den Luxustourismus an und empfiehlt sich für Hochseefischen, Wracktauchen und Golf. Mit Sandokans Dschungelparadies dürfte es nicht mehr viel Ähnlichkeit haben.

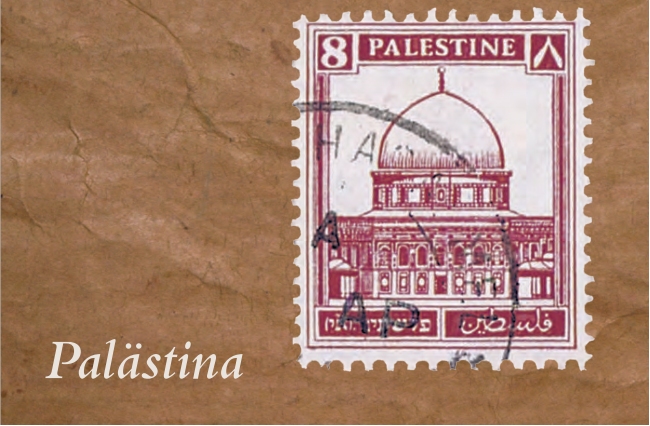

Sorgsam wie eine diplomatische Note ist die Briefmarke der britischen Mandatsverwaltung konstruiert. Sie zeigt den Jerusalemer Felsendom, heilig den Muslimen, weil hier der Prophet Mohammed zum Himmel auffuhr, heilig den Juden als der Ort von Abrahams Opfer. Strikt symmetrisch wie das Heiligtum ist die Beschriftung, rechts in Arabisch, links in Hebräisch, und wie seine Kuppel wölbt sich der internationale Name über beiden. Sieht die Marke nicht aus wie das Emblem der »Balfour Declaration«? Diese lautet:

»Seiner Majestät Regierung betrachtet die Errichtung eines Heimatlandes für das jüdische Volk in Palästina mit Wohlwollen und wird ihr Möglichstes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, mit dem Vorbehalt, dass nichts geschehen soll, was in die bürgerlichen und religiösen Rechte vorhandener nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status, den die Juden in anderen Ländern genießen, eingreift.«

Selten in der Historie hat ein so kurzer Text – 67 Wörter im englischen Original – für so dauerhafte Unruhe gesorgt wie diese Erklärung, die der britische Außenminister Arthur Balfour am 2. November 1917 abgab. Die Geschichte Palästinas im 20. Jahrhundert – und nicht nur Palästinas – ist im wesentlichen die Geschichte der unterschiedlichen Interpretation dieses Schriftstücks, und meist geschah diese Interpretation gewaltsam. Als die Deklaration verkündet wurde, herrschte im Land Krieg; die Alliierten hatten der mit den Mittelmächten verbündeten Türkei bereits Jerusalem entrissen, aber in Samaria und Galiläa standen noch osmanische und deutsche Truppen. Der vorsichtige Wortlaut mit seinem vorsätzlich »dualen Charakter« bemühte sich um die Unterstützung beider Bevölkerungsteile, der Araber und der Juden. Das konnte schon damals nicht gelingen: Die Zionisten nahmen den Text als die Zusage eines jüdischen Staates (die er, genau betrachtet, nicht enthält), die palästinensischen Araber ließen sich durch seine Garantien keineswegs beruhigen.

Palästina war schon in ältesten Zeiten ein Streitobjekt dieser beiden Völker gewesen. Man braucht sich nur an die Konsonanten zu halten (die Vokale spielen in den semitischen Sprachen eine geringere Rolle), um zu erkennen, dass sich in den Palästinensern niemand anderes verbirgt als die biblischen Philister. Auch die Orte des Kampfes sind dieselben geblieben, nur die Taktik hat gewechselt: Hatte der jüdische Recke Samson noch die Tore der Philisterstadt Gaza ausgehoben und weggetragen, um ihren Widerstand zu brechen, so sollte die israelische Regierung später zum selben Zweck Gazas Tore geschlossen halten.

Die Neuzeit für Palästina begann mit Theodor Herzls Buch »Der Judenstaat« und der jüdischen Immigration, die daraufhin kurz vor 1900 einsetzte. Als Großbritannien 1918 das Mandat übernahm, sah es sich bereits mit zwei Nationen konfrontiert, von denen jede das Land ganz für sich in Anspruch nahm; es zu verwalten, erwies sich als eine undankbare Aufgabe. Durch die fortdauernde jüdische Einwanderung – 1920 waren nur 12,9 Prozent der Bevölkerung jüdisch, 1929 bereits 18,9 Prozent, 1940 knapp ein Drittel – fühlten sich die Araber bedroht, zumal sie an ökonomischer Kraft weit zurückstanden. Als eine britische Kommission eine Teilung des Landes vorschlug, lehnten die Araber dies empört ab, und 1938 brach der offene Bürgerkrieg aus, es gab mehrere Tausend Tote. Der Konflikt konnte nur durch Landung massiver Truppenverbände beendet werden. Ein arabischer Gegenvorschlag, den Juden eine autonome Sonderstellung in einem palästinensischen Staat zu gewährleisten, wurde wiederum von diesen aufs entschiedenste zurückgewiesen.

Im Zweiten Weltkrieg hielten die beiden feindlichen Lager im Großen und Ganzen Frieden – nicht nur die Juden, die einsahen, dass Großbritannien in seinem Kampf mit dem faschistischen Deutschland nicht geschwächt werden durfte, sondern bemerkenswerterweise auch die Araber. Gelöst waren die Probleme damit aber nicht; sie tauchten heftiger denn je wieder auf, als die britische Mandatsmacht 1948 abzog und einem neuen Staat das Feld räumte: Israel.

Diese Briefmarke präsentiert sich vor allem als ein Bild – als ein Bild so, wie man es sich vor 100 Jahren gern übers Sofa hängte. Das Wichtigste an einem solchen war der wuchtige, reich verzierte Rahmen, der dem, was innen gemalt war, seine Bedeutung zusprach, es dem Vergnügen des Betrachters empfahl und ihn zugleich versicherte, es im Griff zu haben. Europäische Mächte legten ein solches System von Zierleisten gern um ihre kolonialen Postwertzeichen und machten so das ferne beherrschte Land zum Guckkasten.

Oft schweift der Blick dabei vom Meer, über das die Kolonisatoren kamen, in die Vorgebirge des Hinterlands. Nicht so im Fall von Spitzbergen. Hier blickt man vom Land aufs Meer, denn aus diesem kam der Reichtum. Der Name des neu gewonnenen Territoriums steht da in einem geschwungenen Balken, der krönt und beherrscht; und ihm gleichberechtigt zur Seite, in heraldischer Kartusche, die Wertangabe, der Preis, stellvertretend für den Weltmarkt; auf ihn war die Inselgruppe, das letzte größere Stück Land Europas vor dem Nordpol, vergleichsweise spät, aber desto schneller und gewaltsamer gezogen worden.

Was Spitzbergen dem Markt zu bieten hatte, waren Walprodukte – das wertvolle Öl etwa oder die Barten, mit denen die Riesen der kalten Meere die winzigen Krebse, von denen sie sich ernähren, aus dem Wasser filterten. Fischbein, hart und elastisch, war unentbehrlich zur Stabilisierung des weiblichen Fundamentalkleidungsstücks im 19. Jahrhundert, des Korsetts. Die schönsten und längsten Barten besaß der Grönlandwal, der außerdem zutraulicher und weniger angriffslustig ist als andere Walarten und sich darum den Walfängern besonders anbot. Ein totes Exemplar wird an einer Kette gerade an den Strand geschleift, kein allzu großes, wie die beigegebenen Möwen erkennen lassen, keines von denen jedenfalls, die es auf 18 Meter Länge und anderthalb Tonnen Fischbein im Wert von 3000 Pfund brachten, nach heutigem Geld gewiss fast eine Million Euro. Mehr als 60.000 von ihnen wurden erbeutet. Man musste, obwohl der zweite Wal, der im Hintergrund hereingebracht wird, noch an eine gewisse Fülle denken lässt, offenbar schon mit den Zwergen unter den Riesen vorliebnehmen.

Erst 1596 war Spitzbergen, dieser nördlichste Punkt Europas, überhaupt entdeckt worden; schon zehn Jahre später stand der Walfang in Blüte, und englische, deutsche, norwegische, schwedische, dänische, holländische und französische Schiffe harpunierten um die Wette, so lange, bis der Grönlandwal im weiten Umkreis ausgerottet war. Die Inseln selbst, vergletschert und gebirgig, hatten dabei wenig interessiert. Erst im Jahr 1920 einigte man sich darauf, das bisherige Niemandsland Norwegen zu überlassen. Seither heißt der Archipel »Svalbard«. Russland erhielt zum Ausgleich gewisse Sonderrechte, z. B. das, Bergwerke zu betreiben.