- -

- 100%

- +

Mehr als durch Kohle und Walfang ist Spitzbergen (wie es im Deutschen weiterhin eigensinnig heißt) heute bekannt durch seine Pflanzensamenbank. Tief im Permafrostfels des arktischen Archipels sollen Samenproben möglichst aller von Menschen genutzten Pflanzenvarietäten eingelagert werden, auf dass die Vielfalt nie erlösche. 175 Staaten, d. h. so gut wie alle, haben ihre Mitarbeit zugesagt.

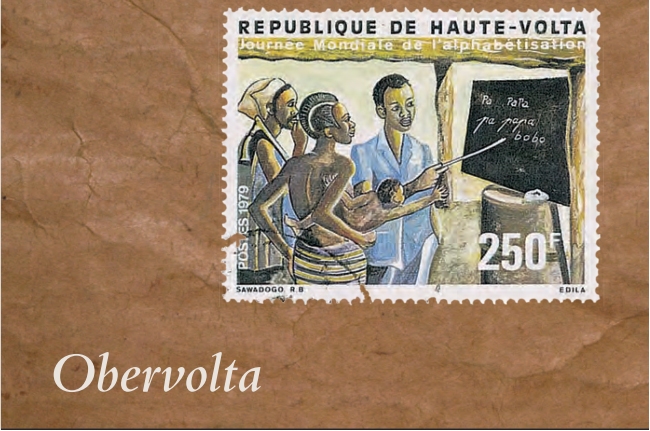

Preisfrage: Für wen ist es nützlich, wenn ein Volk das Lesen und Schreiben lernt? Für das Volk? Wir sehen es links: Der Vater, die einfache Hacke des afrikanischen Bauern geschultert, legt zögernd den Finger an die Nase; bereitwilliger scheint die Mutter, die zwar ihre nackte Brust noch unbefangen wie in alten Zeiten dem Lehrer darbietet, aber bereits nicht mehr dem Betrachter der Briefmarke; und gar nicht zu bremsen ist das kleine Kind, das nach Tafel und Kreide geradezu giert – nach seiner Zukunft scheint es zu greifen.

Oder für den Lehrer? Ihm hat es schon etwas eingebracht, europäische Kleidung jedenfalls, und das heißt wohl auch: ein bisschen Wohlstand.

Auf alle Fälle aber dem Staat, der diese Briefmarke zum Welttag der Alphabetisierung herausgibt, eine stolz selbst entworfene und nicht einen der üblichen in Paris gedruckten Stahlstiche. Mehr als die anderen Staaten, die Frankreich 1960 in Scharen aus der Kolonialherrschaft in die Unabhängigkeit entlassen hatte, musste Obervolta, das rückständigste, weil einzig küstenlose Land Westafrikas, darum ringen, ein Staat erst überhaupt zu werden. Stämme funktionieren auch, wenn keiner in ihnen lesen kann; Staaten nicht. Und in Obervolta konnten sehr wenige Leute lesen – noch in den 1970er Jahren besuchten nur zehn Prozent der Kinder eine Schule. 95 Prozent der arbeitenden Bevölkerung waren in der Landwirtschaft beschäftigt, und es gab im ganzen Land exakt 68 Ärzte, einen auf 74.000 Einwohner: niederschmetternde Strukturdaten.

Wenn man eine Geschichte Westafrikas liest, so erscheint Obervolta darin so gut wie überhaupt nicht, es nimmt weniger Platz ein als selbst das winzige Gambia und das verschlafene Portugiesisch-Guinea. Irgendwann in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gerät es, wie das ganze Umland eben auch, in die Hände der Franzosen. Die Schlachten gegen die einheimischen muslimischen Reichsgründer, der koloniale Wettlauf der europäischen Mächte um die Rohstoffe, die große imperialistische Ausbeutung finden woanders statt. Selbst der Name scheint wie eine einfallslose Fußnote: Obervolta. Er leitet sich ab von den drei wichtigsten Flüssen des Landes, dem Schwarzen, dem Weißen und dem Roten Volta, die weiter im Süden, in der Goldküste, zu einem einzigen zusammenfließen, ein Stromsystem von der Größe etwa des Rheins. Aber diese Flüsse sind keine Lebensadern: Nicht schiffbar, von Hochwasser, Schlafkrankheit und Flussblindheit bedroht, bleiben ihre Täler auf eine Breite von fünf bis zehn Kilometern unbesiedelt. Es knüpft sich keine Hoffnung daran.

So bedeutete es einen forcierten Akt des Willens zur Nation, als sich das Land im Jahr 1980, nach dem Putsch des ehrgeizigen jungen Offiziers Thomas Sankara, in Burkina Faso umbenannte, was mit »Land der Unbestechlichen« wiedergegeben wird. Das mag vage und hochgestochen klingen; aber es äußert sich darin unverkennbar, anstatt einer bloßen geografischen Bezeichnung, eine politische Absicht. Die Frage bleibt: Was haben die drei links im Bilde davon? Bis heute nicht viel; Burkina Faso zählt nach wie vor zu den ärmsten Staaten der Erde.

Eins, zwei, drei, ich zähl’ herum –/Der Louis ist Napolium!« So spielen die grausamen Kinder bei Wilhelm Busch. Natürlich will keiner Napolium sein, denn der war im Preußisch-Französischen Krieg entsetzlich vermöbelt worden und wird es folglich auch hier.

Am 2. September 1870 war es den preußischen Truppen gelungen, Napoleon III., Kaiser von Frankreich, in der Schlacht von Sedan gefangen zu nehmen; nur zwei Tage später endete sein Reich. Der Sedanstag blieb, bei meist herrlichem Wetter, der Nationalfeiertag des Zweiten Deutschen Kaiserreichs, das sich dank dieses Krieges gegründet hatte. Dass es darüber das Zweite Französische Kaiserreich zugrunde richtete, schien ihm nicht von übler Vorbedeutung für sein eigenes Schicksal.

Die Franzosen ehren ihren Staat durch Revolutionen. Sie zählen ihre Republiken so respektvoll durch wie ihre Monarchen; die Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte Republik gilt ihnen so viel wie Ludwig der XIII., XIV., XV., VI. und VIII. Bei Kaiserreichen brachten sie es indes nur auf zwei. Wie kam es aber dann, dass auf Napoleon I., den Herrscher Europas, Napoleon III. folgte? Ach, es war eine dynastische Schmach wie die Lücke zwischen dem 16. und dem 18. Ludwig. Ein Ungekrönter, Misshandelter lag hier vor und schrie nach postumer Genugtuung. Erst Napoleon III. vermochte das Werk seines Ahnen (genau genommen bloß seines Onkels) fortzuführen.

Louis-Napoleon Bonaparte war im Herzen ein Abenteurer. Auch sein Onkel war natürlich einer gewesen; aber der kam ruhmvoll früh ans Ziel und musste nicht bis ins fortgeschrittene Alter so viele schmähliche Aufschübe ertragen. Seine Jugend verbrachte er in verschiedenen Orten des Exils, unter anderem in Augsburg, wo er Deutsch so gut lernte, dass ihm die Franzosen später nicht mehr abnahmen, er sei ganz einer der Ihren. Auch in Italien, in den Verschwörerkreisen der schlapphuttragenden Carbonari, war er zugange. Im Jahr 1836 gedachte er es dem Onkel nachzumachen, der anno 1815 siegreich (wenn auch kurz) aus dem Exil zurückgekehrt war, überquerte die deutsche Grenze und unternahm in Straßburg einen Putsch. Er wurde verhaftet; entfloh ins Schweizer Exil; ein Krieg zwischen der Schweiz und Frankreich wurde knapp vermieden. Von England aus, wo er am längsten blieb, versuchte er es noch einmal. Mit 50 Getreuen landete er in Boulogne in der Absicht, Frankreich zu bezwingen. Diesmal wurde er zu ewiger Festungshaft verurteilt.

Von der saß er, ungewöhnlich für sein quecksilbriges Temperament, wirklich sechs Jahre ab. Dann brach er, weil er Morgenluft witterte, aus dem Gefängnis aus, indem er seine Kleider mit einem Bauarbeiter tauschte, und entkam. In Frankreich begann gerade die Revolution von 1848; er wurde ins neue Parlament entsandt. Bei der anstehenden Präsidentenwahl gewann er, weil den vielen sonst ungebildeten Bauern der Provinz der Name »Napoleon Bonaparte« noch etwas sagte. So wurde er zum Oberhaupt der Zweiten Republik, einer der kurzlebigeren.

Das Ende bereitete er ihr selbst. Da er nicht verfassungsgemäß wiedergewählt werden konnte, zog er es vor, einen Staatsstreich zu begehen, und rief sich ein Jahr später, 1852, zum neuen Kaiser aus. Auf den Briefmarken ließ er sich abbilden wie ein römischer Imperator auf seinen Münzen. Der kombinierte Schnurr- und Kinnbart ist seine höchstpersönliche Zutat, sein Markenzeichen. Er war, soweit man überhaupt Kaiser gelten lässt, kein schlechter. Um König zu werden, reicht die Geburt; Kaiser müssen immer etwas beweisen. Unter Napoleon III. gewann Frankreich seine alte Stellung in Europa zurück, er brachte die industrielle Revolution in Gang und verschaffte Frankreich den Rang der zweitgrößten Ökonomie der Welt (nach Großbritannien), er half die Einheit Italiens herbeizuführen. Andere Ausgriffe missrieten. Belgien kriegte er nicht, dafür sorgte Bismarck. In Mexiko wurde sein Kandidat für das wieder errichtete mexikanische Kaiserreich, Erzherzog Maximilian, standrechtlich erschossen. Zweite Kaiserreiche bringen einander kein Glück.

Auf der Genfer Konferenz verzichtete Frankreich 1954 auf seine indochinesischen Kolonien und entließ sie, nach einem langen und zähen Krieg, in die Unabhängigkeit. Doch da war Vietnam bereits in zwei Teile zerbrochen: in eine kommunistische Nord- und eine westlich orientierte Südhälfte, die sich an ihrer schmalsten Stelle berührten. Natürlich erklärten beide das Land für unteilbar. So ist der Norden auf dieser Briefmarke Südvietnams mitvertreten, wenn auch in einer merkwürdig abgeknickten und verschobenen Position, wobei die eigentliche Bruchstelle durch die südvietnamesische Flagge verdeckt ist.

Während sich im Norden ein straffer und effizienter Aufbau vollzieht, herrscht im Süden ein korrupter Polizeistaat, der keinen Rückhalt in der Bevölkerung besitzt und besonders nicht in den 16.000 Dörfern. 1957 nimmt hier die Guerillabewegung der Viet Minh, die 1960 in den Vietcong übergeht, ihre Tätigkeit auf, mit dem Ziel, einen vom Norden dominierten Gesamtstaat zu erzwingen. Die amerikanischen Präsidenten Eisenhower und Kennedy waren indes entschlossen, Südvietnam um jeden Preis zu halten. Ihr Nachfolger Johnson beginnt, trotz gegenteiliger Wahlversprechen, mit massiven Truppenentsendungen. Im Juli 1965 befinden sich bereits 75.000 amerikanische Soldaten im Land, im Dezember 168.000, Ende 1967 schließlich mehr als eine halbe Million.

Johnson setzt, da auf die schwache und arrogante Regierung in Saigon kein Verlass ist und die Bevölkerung die fremden Eindringlinge hasst, auf reine militärische Gewalt. Das dicht besiedelte, dschungelreiche Land lässt sich nicht kontrollieren? Dann ändert man diese Faktoren eben! Systematisch werden Urwald und Felder mit Chemikalien zerstört, deren Gift bis heute nachwirkt. Die klassische Taktik des »Clear and Hold«, Säubern und Halten, verfängt nicht? So schaltet man um auf »Search and Destroy«, Suchen und Zerstören. »Wir brannten jede Hütte nieder, deren wir ansichtig wurden«, berichtet ein amerikanischer Soldat. »Die Bevölkerung sieht entsetzt zu, während wir ihre Habseligkeiten und Nahrungsmittel verbrennen. Jawohl, wir verbrennen den ganzen Reis und erschießen alles Vieh.« Und nicht nur dieses. Ganze Landstriche werden zu »Free-Kill«-Gebieten erklärt. Ein schönes Wort, Free Kill! Hier wird auf alles geschossen, was sich bewegt, am liebsten mit MGs von Flugzeugen aus, die mit 600 Stundenkilometer dahindonnern, auf Bauern im Reisfeld. Johnson, entschlossen, das Übel an der Wurzel zu packen, befiehlt die Bombardierung Nordvietnams. 2,8 Millionen Tonnen Bomben gehen in vier Jahren nieder, doppelt so viele wie im Zweiten Weltkrieg auf Deutschland, und er erreicht – nichts. Johnson, der erklärt hatte, er wolle nicht der erste amerikanische Präsident sein, der einen Krieg verliert, zieht es vor, auf eine zweite Amtszeit zu verzichten, und vererbt den totalen politisch-militärischen Misserfolg seinem Nachfolger Nixon. Dem bleibt es 1973 vorbehalten, mit der dünnen Bemäntelung eines Friedensvertrags das Schlachtfeld zu räumen. Saigon hält noch für die Schamfrist eines Jahres allein aus, ehe es im Frühjahr 1974 in die Hand des Vietcong fällt. 1976 vereinigen sich die beiden Staaten.

Amerika beklagt die 50.000 amerikanischen Soldaten, die in Vietnam umgekommen sind. Die drei Millionen vietnamesischen Toten, überwiegend Zivilisten, die es bei seinem Abzug hinterlassen hat, hält es für nicht der Erwähnung wert.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.