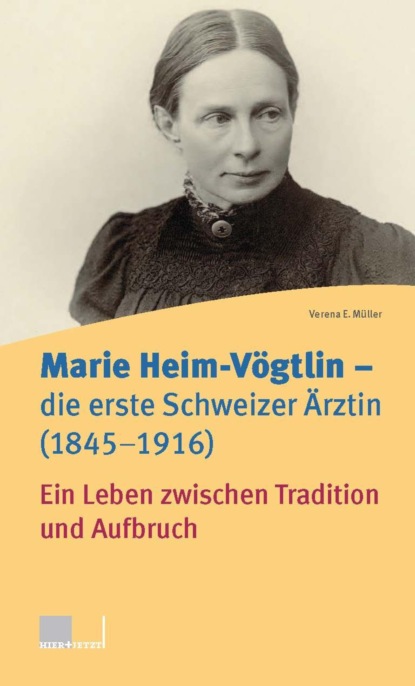

Marie Heim-Vögtlin - Die erste Schweizer Ärztin (1845-1916)

- -

- 100%

- +

Das Vorlesen spielte früher eine ähnliche Rolle wie heute der gemeinsame Fernsehkonsum. Bücher waren so teuer, dass sich selbst bürgerliche Familien höchstens eine bescheidene Bibliothek leisten konnten. Vortragen mit verteilten Rollen oder Lesungen des Familienvaters, während sich die Frauen mit Handarbeiten nützlich machten, waren klassische Abendvergnügungen. Zuhörerinnen und Zuhörer sassen oft im Dunkeln, Elektrizität gab es keine, Petrollampen oder Kerzen spendeten kärgliches Licht.

Während der Thalheimer Jahre verbrachte Marie ihre Ferien nach wie vor in Bözen: «In den Ferien, die ich zu Hause zubrachte, eilte ich dann wieder meinen alten Freunden unter Blumen und Thieren in Wald und Feld nach.»8 Über das Familienleben erfahren wir nichts.

Die Beziehung zu den «Thalheimern» hielt mindestens bis in die Zürcher Zeit. Im Mai 1869 erhielt die Studentin Besuch von der «alten treuen Luise». Im Brief an ihre Schwester Anna lässt sie durchblicken, dass Hunzikers noch immer wenig Verständnis für ihren Berufsentscheid haben. «Ihr [Luises] Besuch hat mich herzlich gefreut […], sie schien auch über mein Leben etc. beruhigt, als sie mich so gesund und frisch und zufrieden fand, dass hoffentlich ihr Befund in Thalheim ein kleines Gewicht in die Waagschale zu meinen Gunsten legen kann.»9

Das Welschlandjahr galt als Höhepunkt eines traditionellen Jungmädchenlebens. Erstmals war die Grundschulabsolventin weit von zu Hause fort, sie erhielt den letzten intellektuellen und gesellschaftlichen Schliff und schloss oftmals Freundschaften für das Leben. Marie besuchte – wie zahllose Pfarr- und Bürgerstöchter vor und nach ihr – das Herrenhuter Internat Montmirail bei Neuenburg, eine Schule mit internationalem Ruf.

Kern der malerischen Anlage ist ein Schloss aus dem Jahr 1618. 1766 übernahm die Herrenhuter Brüder-Sozietät das Anwesen. Das Gegenstück für junge Männer befand sich im Schloss Prangins in der Nähe von Nyon, dem heutigen Westschweizer Landesmuseum. Kurz bevor Marie in Montmirail eintrat, waren neue Bauten entstanden, so 1853 ein Haus für die Pensionärinnen.10 Die Bildungsstätte überlebte bis 1991, als die Brüder-Sozietät das Institut aufgab und die Liegenschaft umnutzte.

«Während dieser Jahre wurde ich in den Schulfächern so weit gefördert, dass, wie ich im sechzehnten Jahr in ein grösseres Internat im Ct. Neuenburg eintrat, ich mit den höhern Classen folgen konnte. Hier wurde die Abwechslung zwischen französischer und englischer Conversation fortgesetzt, so dass ich bald mit diesen Sprachen völlig vertraut war. Ich fing nun auch Italienisch zu lernen an, trieb mit grossem Eifer alle übrigen Fächer, namentlich Musik und Zeichnen.» 11

Maries spätere Freundin Marie Ritter schildert in ihren Lebenserinnerungen das Leben im Internat: «Es gab so viel Neues zu erleben, dass ich nicht dazu kam Heimweh zu haben […]. Ich kam ins 5te Zimmer […]. Im Zimmer waren 15 Mädchen und 2 Lehrerinnen. Es waren im Ganzen 5 Zimmer und ein Haufen Lehrerinnen zum Theil recht gute.»12

In Montmirail wurde Marie am 22. Dezember 1861 konfirmiert.13 Das heisst, sie hatte auch ausgedehnten Religionsunterricht besucht, was sie jedoch in ihrem Lebenslauf unterschlägt. War ein Hinweis darauf in einem offiziellen Bewerbungsschreiben überflüssig, oder hatte sie sich innerlich bereits so sehr von der Kirche entfernt, dass sie nicht mehr darüber sprechen mochte?

Religiös mündig verabschiedete sich Marie von Montmirail. Das Niveau ihrer Allgemeinbildung war für eine Frau überdurchschnittlich gut. Für Alltag und Erwachsenenleben gerüstet, konnte sie sich dem Ernst des Lebens stellen.

Rudolfine oder die grosse, städtische Welt

Zurück in Bözen zeigte sich der Ernst des Lebens zunächst in Form von gelangweilter Verlorenheit. Modern ausgedrückt: Marie erlebte einen kleinen Kulturschock: «Nach einem Jahr kam ich in meine Heimat zurück. Hier fühlte ich schmerzlich den Mangel an Gelegenheit, das was ich gelernt hatte, weiter auszudehnen, ich fand nicht die Bücher, welche meinem Standpunkte entsprachen, und so war ich genöthigt, neben den häuslichen Arbeiten mich auf Musik und Italienisch, worin ich mir am besten allein helfen konnte, zu beschränken.»1 Die «alten Freunde Blumen und Thiere», tröstende Gefährten während der Ferien in der Thalheimer Zeit, reichten nicht mehr aus. Zu viele geistige Türen hatte der Aufenthalt in Montmirail aufgestossen.

Nach Siebel rieben sich auch die beiden Schwestern Anna und Marie aneinander: «Räumlich getrennt, doch durch regen Briefwechsel verbunden, fühlten sich die Schwestern immer einander näher, als im täglichen, ihre Gegensätze offener aufdeckenden Beisammensein.» Ablenkung fand Marie am Klavier: «Am liebsten versenkte sie sich in die Werke Beethovens.»2

Maries kränkliche Mutter war inzwischen 60 Jahre alt. Auf engem Raum mit einer unzufriedenen 18-Jährigen zusammenzuleben, strapazierte das Umfeld sowie die betroffene junge Frau. Dank ihrer weitläufigen Familie fand Henriette Vögtlin-Benker einen Ausweg. Sie wandte sich an eine Verwandte in Zürich, Rudolfine Blumer, und bat sie, Marie für einige Zeit bei sich aufzunehmen. Dieser Aufenthalt wurde ein Erfolg: «Dann brachte ich einen Winter in Zürich zu, wo ich zum ersten Mal Gelegenheit hatte, das rege geistige Treiben einer Stadt kennen und schätzen zu lernen.»3 Nach der Natur entdeckte Marie also ein zweites kongeniales Umfeld, die Stadt.

Anna Rudolfina Blumer-Eckenstein (1831–1923), über ihre Mutter Susanne Benker eine direkte Cousine, war nur 14 Jahre älter als Marie. Obschon erfahrene Familienmutter, war sie also noch recht jung. Wie Marie hatte sie ihre Kindheit in einem Aargauer Pfarrhaus verlebt – in ihrem Fall in Reitnau. Ihr Gatte Johannes Blumer, Teilhaber der Seidenstofffabrik «Nägeli, Wild & Blumer», entstammte einer alten Glarner Textildynastie. Die junge Familie war kurz vor Maries Zürcher Aufenthalt aus der französischen Seidenmetropole Lyon in die Schweiz zurückgekehrt.

Beruflich war der Seidenhändler Johannes Blumer international, ja interkontinental vernetzt und entsprechend weltoffen.4 Anders als bei ihren beiden Internatsaufenthalten trat Marie nun erstmals wirklich aus dem Schatten des Pfarrhauses heraus. Die neue Umgebung nutzte ein städtisches Kulturangebot und verfügte über ganz andere finanzielle Ressourcen als Maries Eltern, selbst wenn man berücksichtigt, dass sich konjunkturelle Hochs und Tiefs unmittelbar auf die Geschäfte auswirkten.

In Bözen – und später in Brugg – hiess es, knappe Mittel möglichst geschickt und sparsam einzusetzen. In Zürich lernte Marie, wie man einen gepflegten Grosshaushalt nach französischem Muster führt, ohne sich von dieser Aufgabe völlig vereinnahmen zu lassen. In den Kreisen, in denen sich Blumers bewegten, waren die gängigen Grundfähigkeiten einer Hausfrau selbstverständliche Voraussetzung. Die Gattin sollte sich jedoch nicht nur auf Kochen, Waschen oder Kindererziehung verstehen, sondern ein offenes, gastfreundliches Haus führen, sich für Kultur aufgeschlossen zeigen sowie sich gelegentlich sozial engagieren. Solch vielfältige Ansprüche setzten grosses organisatorisches Talent voraus. Im Hause Blumer erwarb sich Marie Fertigkeiten, die ihre Chancen auf dem traditionellen Heiratsmarkt enorm verbessert hätten. Obwohl sie schliesslich einen andern Weg einschlug, war der praktizierenden Ärztin das Gelernte bei der Bewältigung von Berufs- und Familienarbeit später sehr nützlich.

Als Marie nach Zürich kam, hatte Rudolfine bereits vier Kinder: Die Töchter Mina (8), Alice (6), Emma (3) und den Sohn Albert (1). In einem Brief vom 11. April 1864 an ihre Familie in Brugg schildert Marie ihren Alltag. Rudolfine war für einige Tage verreist: «Die letzte Woche ist unter den vielen Beschäftigungen, die sie mir brachte, pfeilschnell dahingegangen. Ich bin jetzt also Haushälterin und als solche habe ich manches zu denken und zu besorgen; es ist aber bisher alles auf ’s Beste gegangen und ich bin schon sehr fröhlich und vergnügt bei meinen Geschäften, obschon ich mich auch wieder herzlich auf unserer rechten Hausmutter Rückkehr freue […]. Alice hat bis morgen Ferien; da habe ich mich auch viel mit ihr abgegeben und sie hat mir recht Freude gemacht. Ich muss mich oft verwundern, wie sie so sehr an mir hängt. Ich glaube, ich könnte alles mit ihr anstellen, ohne dass sie bös auf mich würde. Auch Emma will nun bei niemand anders sein, als bei mir und ich muss sie fast immer tragen oder auf dem Schoss haben. Ich habe aber eine grosse Freude an dieser Anhänglichkeit […]. Am Freitag hatte ich fünf kleine Freundinnen für Alice eingeladen, um ihr eine rechte Ferienfreude zu machen. Ich spielte die ganze Zeit mit den Kindern und wir machten es uns sehr lustig zusammen.»5 Von Mina und dem kleinen Albert hören wir in diesem Brief nichts, vielleicht waren sie in diesen Tagen auswärts.

Eine Hausmutter musste improvisieren können: «Gestern war ich in einem argen Pech. Ich kam eben von einer wundervollen Predigt von Dr. Held zurück; da hiess es, ein Lyoner Freund von Herrn Blumer sei hier gewesen und werde wahrscheinlich hier bleiben; ich hatte schon viel von ihm gehört, als dem vornehmsten und reichsten von all den befreundeten Lyonern […], um 11 Uhr endlich liess man mir sagen, Herr Dobler werde bei uns zu Mittag essen und zwar gleich nach zwölf […], stellt Euch meine Verlegenheit vor; ich hatte ein ganz einfaches Mittagessen bestellt.»6 Offensichtlich beschäftigten Blumers eine Köchin, der Marie in Rudolfines Abwesenheit die entsprechenden Aufgaben zuteilte. Die Bözener Wirklichkeit lag in weiter Ferne.

Marie durfte Blumers zu Gesellschaften begleiten, wo man sie als junge Dame von Welt behandelte, sie wurde auf den Ehrenplatz neben dem Gastgeber platziert: «Donnerstag Abend waren wir in einer grossen Gesellschaft bei Herrn Nüschelers; ich traf wenig Bekannte, hatte aber zum Tischnachbarn den Hausherrn, der sehr amüsant ist und mit dem ich mich auf’s Beste unterhielt. Beim Heimgehen war es sehr kalt; ich hatte einige Tage nachher sehr entzündete Augen, die mir ziemlich Schmerzen machten.»7

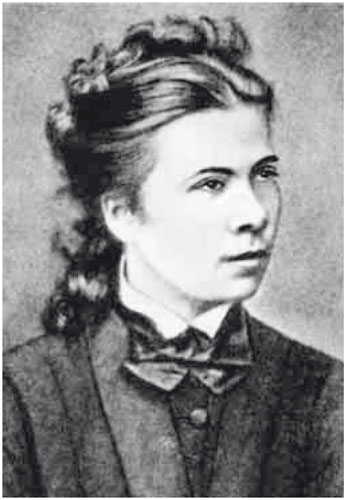

Marie als junge Frau, vermutlich kurz nachdem sie bei Rudolfine Blumer die Führung eines Grosshaushaltes gelernt hatte.

Bis ins hohe Alter spielte Rudolfine im Leben der Grossfamilie eine zentrale Rolle. In ihrem Haus herrschte stets ein lebhaftes Kommen und Gehen. Immer wieder drängten sie die Umstände in die Rolle der «Anstandsdame», die ihre ländlichen Verwandten bei ersten Gehversuchen in der Stadt vor allerhand Fallstricken bewahren sollte. Auswärtige Familienangehörige auf Durchreise nutzten ihre Adresse gerne als Hotel.8 So liess sich auch Maries Schwester Anna in Zürich beherbergen, um den Zahnarzt zu besuchen: «Rudolfine ist gerne bereit, Dich zu empfangen, wenn Du kommen willst, das Zimmer sei immer bereit.»9

Rudolfines Heim war Schauplatz einiger biografisch wichtiger Ereignisse und Begegnungen. Hier traf sich Marie immer wieder mit ihrem ersten Verlobten, Friedrich Erismann, und hier kamen die beiden am 3. Januar 1867 überein,10 ihre Beziehung aufzulösen. «Fritz», Henriettes Neffe, war als Cousin mit Rudolfine genau so nahe verwandt wie Marie und profitierte in jungen Jahren häufig von ihrer Gastfreundschaft. – Kurz vor Studienbeginn musste Marie ganz besonders auf ihren guten Ruf achten. Was lag näher, als bei Rudolfine zu logieren, um in Zürich Einzelheiten über die Immatrikulation abzuklären? Nachdem sie in Zürich bereits eine eigene Adresse hatte, lernte Marie im Hause Blumer die Italienischlehrerin Sophie Heim kennen und traf – bei Rudolfine selbstverständlich – erstmals deren Bruder, ihren künftigen Gatten Albert Heim.

Wie sehr sich die Welt der Familie Blumer vom bescheidenen Pfarrhaus in Bözen unterschied, mögen einige Hinweise illustrieren. Wenige Jahre nachdem Marie ihre Praxis in Hottingen eröffnet hatte, bezogen Blumers in ihrer Nachbarschaft eine Mietwohnung an der Zürichbergstrasse,11 für die sie eine Jahresmiete von 3000 Franken bezahlten. Möglicherweise war in dieser Summe die Miete für ein Seidenlager enthalten. Das damals neue Gebäude bot einen herrschaftlichen Wohnkomfort. (Zum Vergleich: Albert Heims Gehalt als junger Professor an der ETH betrug jährlich 3800 Franken.)

Die kleinen Mädchen, die Marie so sehr ans Herz gewachsen waren, heirateten alle erfolgreiche Ehemänner: Mina, die Älteste, wurde die Gattin des damals reichsten Zürchers, Gustav Adolf Tobler, und lebte in der Jugendstilvilla an der Winkelwiese. Alice und Emma lebten in Basel. Alice heiratete den künftigen Präsidenten des Schweizerischen Bankvereins, Emma einen Direktor der Gesellschaft für Chemische Industrie, der späteren Ciba-Geigy. Über die Ehe der kleinen, anschmiegsamen Emma schrieb eine Verwandte: «[…] Emma Blumer, die sehr energisch und streberisch war und ihn [Eduard Ziegler], den ‹Ultragutmütigen›, ganz leitete. Es war aber wirklich zu seinem Glück.»12

Fritz Erismann, charmanter Rebell und Maries erster Verlobter

«Jetzt lese ich etwas Hochinteressantes. Tante Lotte hat unsere ganze Korrespondenz aus meinen ersten Jugendjahren, meiner ersten Brautzeit und dann der inneren Entwicklungsjahren aufbewahrt und angeordnet, immer Antwort auf Antwort, und mir die Briefe zum Aufheben übergeben. Ich habe sie schon jahrelang bei mir gehabt, aber nie Zeit zum Lesen gefunden. Jetzt in diesen Tagen des Hierseins nehme ich sie vor – und wie ist das hochinteressant! Es ist mir ja fast, wie wenn es ein anderes Wesen gewesen wäre, nicht ich. – Ich habe mich völlig in jene Werdezeit hinein gelebt, zuerst in meine erste Brautschaft, die kindliche, wie zu einem Gott aufschauende, grenzenlose Liebe, dann ihr allmählicher Rückgang von der anderen Seite, das Erziehungswerk, mein allmähliches, unter schwersten Leiden und Kämpfen erzwungenes Selbständigwerden. Dann die Trennung ohne Bitterkeit, aber für mich in grenzenlosem Leid; trotzdem Mut und Kraft zum Kampf für ein neues Leben: Die Bahn zu öffnen für Frauenärztinnen.» 1

Die Botschaft der 67-jährigen Frau ist eindeutig: Ohne die gescheiterte Liebe zu ihrem Cousin Fritz Erismann (1842–1915) hätte Marie kaum ihre traditionellen Pfade verlassen. Seine Bedeutung für ihr persönliches Schicksal und das Schweizer Frauenstudium ist zentral. Leider sind die Dokumente, von denen Marie ihrem Sohn Arnold schreibt, nicht mehr erhalten. Sie waren bereits vernichtet, als Johanna Siebel wenige Jahre nach Maries Tod ihre Biografie verfasste.2

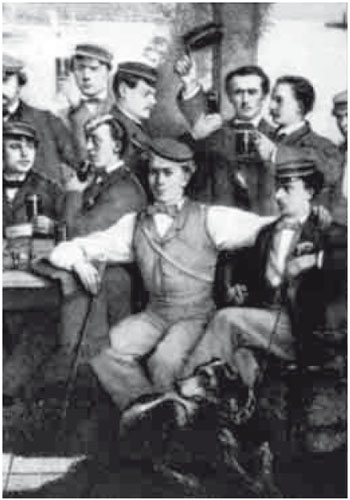

Fritz Erismann (in der Bildmitte), Maries grosse Liebe, als Mitglied des schlagenden Studentencorps Tigurinia im Wintersemester 1862/63. Neben seinen Studien muss er Fechtunterricht genommen haben. In der Studentenverbindung lernte er den späteren General Ulrich Wille (1848–1925) kennen.

Die engere Beziehung mit Fritz begann Ende 1864 oder wenig später. Im Herbst 1864 verlor Marie kurz nacheinander im September ihre Mutter Henriette Vögtlin-Benker und im November ihre Grossmutter Verena Vögtlin-Erismann. In dieser emotional schwierigen Zeit war die junge Frau bestimmt für jede Art von Zuwendung offen und dankbar. Damals übernahm Marie die Pflege der Mutter von Fritz, ihrer Tante Willhelmine Erismann-Benker, in Aarau. Am Krankenbett kam sie Fritz näher. Ferner lernte sie hier die Haushalthilfe Jette Schaffner kennen, die später in der Familie Heim eine grosse Rolle spielte.

Das traurige Schicksal von Maries Tante war für die damalige Zeit nicht aussergewöhnlich. Nach wenigen Ehejahren starb 1846 Willhelmine Erismanns Gatte, der als Theologe in Gontenschwil tätig gewesen war. Nicht nur hatte sie ihren Partner verloren, sie musste auch ihr Logis für den Nachfolger räumen. Mit drei kleinen Kindern – Fritz, der Älteste, war vier Jahre alt – kehrte die Witwe ins elterliche Pfarrhaus nach Schöftland zurück, wo Fritz Kindheit und Jugend verbrachte. Seine beiden Schwestern starben in jungen Jahren.

Als sich Marie in ihn verliebte, studierte Fritz in Zürich Medizin. Wenn sie in ihrer Rückschau von «kindliche, wie zu einem Gott aufschauende, grenzenlose Liebe» spricht, übertreibt sie nicht. Fritz war nicht nur ein willkommener Gefährte, er baute für sie Brücken zu bislang unbekannten Welten, auf die Marie gleichsam gewartet hatte.

Während ihrer Verlobungszeit erkrankte Marie an Typhus. Ihr Liebesglück beschreibt sie in ergreifenden Worten: «Wie war ich doch mitten in aller Krankheit innerlich so leicht und froh; mir träumte dann zuweilen, ich fühle seine liebe weiche Hand auf meiner Stirne, und dann erwachte ich und die Hitze und Unruhe war einem ganz süssen Gefühl gewichen, dass ich wieder ganz ruhig daliegen und im Gedanken an ihn mich freuen und erheitern konnte. Und dann hatte ich immer die lieben Briefe unter dem Kopfkissen, und wenn ich nicht zu schwach war, zog ich sie hervor und las ein paar Worte und hielt sie in der Hand, und dann war mir ganz wohl. Damals war ich noch ein rechtes Kind und sonnte mich in seiner Liebe.»3

In der Familie weckte Fritz’ Einfluss offenbar Misstrauen. Noch 1869, als sie bereits an der Universität studierte, verteidigte sich Marie bei ihrem Vater: «Was ich jetzt denke, das denke ich völlig selbständig ohne Rücksicht auf irgend einen Menschen.»4 Im selben Brief verglich sie den geistigen Austausch mit den zwei ihr damals unendlich nahe stehenden Menschen, Fritz und Marie Ritter: «Der Unterschied liegt nur darin, dass Fritz mitten draussen in der Welt ist, wo er ein weiteres Feld zur Beobachtung hat, während Marie Ritter das Ihre in einem kleinen Kreise thut.»5

Vetter Fritz, der «Bruder», wie sie ihn nach der Trennung in ihren Briefen an Marie Ritter nannte, war schon in jungen Jahren eine schillernde Persönlichkeit, brillant, charmant und unkonventionell. Der Mediziner spezialisierte sich auf Augenheilkunde und arbeitete als Assistent bei Friedrich Horner, Professor für Augenheilkunde in Zürich. Ausser in Zürich studierte er in Heidelberg, Wien, Würzburg und Berlin. Nach einiger Zeit wechselte er das Fach, bildete sich als Hygieniker in München weiter und leistete in diesem Bereich Bedeutendes.

Nach Siebel war Fritz über Nadejda Suslova zum sozialistischen Gedankengut gekommen. Denkbar ist ebenfalls, dass ihm die aargauischzürcherische Welt allmählich zu eng geworden war und er sich deshalb für die Russenkolonie an der Universität zu interessieren begann. War es Zufall oder Absicht, dass er in der gleichen Studentenpension wie Nadejda Suslova logierte? Am 14. Dezember 1867 bestand sie ihr Doktorexamen und im Februar 1868 heiratete sie in Wien Friedrich Erismann. Sie kehrte nach St. Petersburg zurück und eröffnete ihre Praxis. Fritz blieb zunächst im Westen und studierte weiter.6 Fasziniert las er «Das Kapital» von Karl Marx, kam 1869 nach St. Petersburg, bestand die russische Zulassungsprüfung und nannte sich fortan Feodor Feodorovich.7

Bevor Fritz 1869 nach Russland übersiedelte, verbrachte er einige Zeit bei Professor Horner in Zürich. In Briefen bat Marie ihren Vater um die Erlaubnis, Fritz sehen zu dürfen. Vermutlich war auch Fritz in diesem Sinne bei Julius Vögtlin vorstellig geworden. Marie hatte Fritz und seine Kollegen bereits zufällig auf der Strasse getroffen, nun wollte sie sich – immer im Einverständnis mit ihrem Vater – mit ihm bei sich zu Hause verabreden. «Die wenigen Male nun, die er zu mir kommen wird, fallen natürlich auf den Abend, wo ihn niemand sieht […]. Ich glaube wirklich, dass es nur das grosse Misstrauen ist, das Ihr gegen alles, was in Zusammenhang mit Fritz steht, fühlt, was Euch die Folgen unseres jetzigen kurzen und beschränkten Verkehrs in so trübem Lichte erscheinen lässt.»8 Diese Argumente überzeugten den Vater wohl nicht wirklich, denn wenige Tage nachher doppelte Marie nach. «Ich kann Dich heilig versichern, dass diese Gefühle, für deren Vernichtung ich die ersten Monate des Jahres 1867 alle meine Kräfte aufgewendet habe, auch wirklich innerhalb jener Zeit gänzlich verschwunden sind, um den Banden der unzertrennbaren Freundschaft zu weichen, die jetzt bestehen und immer bestehen werden.»9 Wie die Geschichte ausging, ob sich Fritz und Marie je privat sehen durften oder ob die Angst vor dem Geschwätz obsiegte, ist nicht überliefert.

Die Russin Nadejda Suslova schloss als erste Frau ein Studium an der Universität Zürich ab und heiratete kurz darauf Maries ehemaligen Verlobten Fritz Erismann.

«Wie war Nadejda Suslova?», fragte Marie sich und andere. Gleich bei ihrer ersten Begegnung mit einer ihrer Studienkolleginnen, Mrs. Atkins, wollte sie es genauer wissen: «Sie sprach mir mit grosser Verehrung von Nadeijda, sie sagte, ‹she is not pretty, but a very nice face, so good and gentle, she is exceedingly gentle.›»10

Auch das Porträt einer unvoreingenommenen Zeugin überrascht. Im April 1872 traf eine russische Studentin in einer Zürcher Pension das Ehepaar Friedrich Erismann und Nadejda Suslova. «Ich erwartete eine energische, selbstbewusste Persönlichkeit. Das Gegenteil war der Fall. Frau Suslova hatte nichts von einer emanzipierten Frau an sich. Es war eine stille, ernste Natur von tiefem Gemüt und nachdenklichem, melancholischem Blick aus etwas tief liegenden braunen Augen.»11 Ob Marie die Erismanns bei diesem Zürcher Aufenthalt auch traf?

Neben seinen medizinischen Zielen verfolgte Fritz auch seine politischen Pläne konsequent. Nach der vorübergehenden Rückkehr aus Russland schloss er sich im Frühjahr 1870 der Sozialdemokratischen Partei an: «Er war der erste Schweizer mit dem Doktortitel in unseren Reihen. Jung wie wir, aber uns überragend durch sein Wissen und sein klares Denkvermögen leistete er unserer Bewegung unschätzbare Dienste», erinnerte sich der sozialdemokratische Nationalrat Hermann Greulich an Erismanns Abdankung 1915.12

Friedrich Erismann wollte seine sozialen Vorstellungen im Zarenreich in der Arbeitsmedizin umsetzen. So suchte er nach Schulbänken, die nicht krank machten, untersuchte die Kurzsichtigkeit bei Kindern, kämpfte für gesunde Arbeiterwohnungen usw. Immer mehr wandte er sich von der praktischen Medizin ab und widmete sich der Wissenschaft sowie der Publizistik.

Nach einer kurzen Zeit des Einvernehmens lebten sich Erismann und Suslova bald auseinander. Vielleicht waren seine radikaleren Vorstellungen von einer idealen Zukunft der Grund, möglicherweise waren die beiden aber auch einfach in ihrer Art zu verschieden. 1873 interessierte sich die Geheimpolizei für Fritz, während einer gewissen Zeit durfte er nicht ins Zarenreich zurückkehren. – Suslova zog nach Nishni Novgorod zu ihren Eltern, 1885 heiratete sie den wohlhabenden Histologen A.Y. Golubew. Sie starb 1918 auf der Krim.

Erismanns Aufgaben wurden immer umfassender. Im russisch-türkischen Krieg von 1877 leitete er auf dem ausgedehnten Kriegsschauplatz die Desinfektionsarbeiten auf den Schlachtfeldern, in Kriegsspitälern und Wohnstätten. 1879 verlegte er sein Arbeitsfeld nach Moskau, wo er 1881 einen Ehrendoktorhut erhielt. 1882 berief die Universität Erismann auf den Lehrstuhl für Hygiene. Sein Privatleben nahm ebenfalls eine neue Wende: 1883 liess er sich von Nadejda Suslova scheiden, im gleichen Jahr kam sein ältester Sohn Theodor zur Welt, und 1884 heiratete er seine zweite Frau, die russische Ärztin Sophie Hasse. Auch sie hatte in Zürich studiert, schloss aber aus politischen Gründen das Studium in Bern ab, da der Zar ein Weiterstudium in Zürich verboten hatte.13

In seiner Wahlheimat genoss Erismann hohes Ansehen. 1894 wurde er Präsident der russischen Ärztegesellschaft. Auch in Amt und Würde blieb sein politisches Gewissen wach, was ihn an hoher Stelle weiterhin verdächtig machte. Mehrmals intervenierte er bei Studentenunruhen zugunsten der Studierenden. Im Sommer 1896 weilte er mit seiner Familie ferienhalber in der Schweiz. Der russische Unterrichtsminister nützte diese Abwesenheit und entzog Erismann die Professur. Sein berufliches Leben schien zerstört.