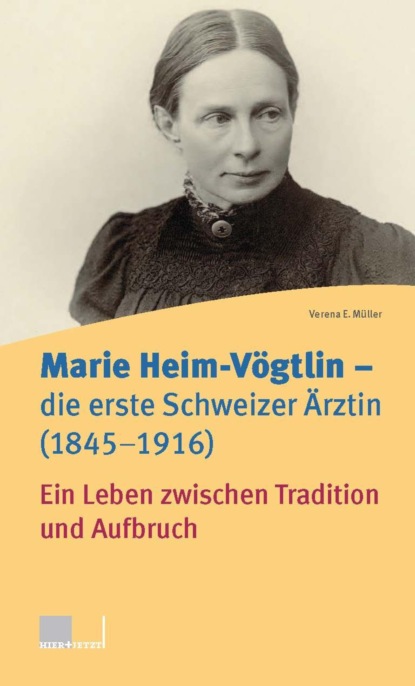

Marie Heim-Vögtlin - Die erste Schweizer Ärztin (1845-1916)

- -

- 100%

- +

Die Familie liess sich in Zürich nieder – in unmittelbarer Nähe von Maries Praxis. Zunächst arbeitete Erismann als Privatgelehrter, doch dann holte ihn die Politik wieder ein. Seine letzte Karriere begann 1898 mit der Wahl in den Grossen Zürcher Stadtrat (Legislative), von 1901 bis zu seinem Tod 1915 war er Mitglied des Stadtrats (Exekutive) und von 1902 bis 1914 sass er zudem im Zürcher Kantonsrat. Im Stadtrat betreute er das Gesundheitswesen. Dies war ein vielfältiges Dossier, zu dem nicht nur Sanitäts- und Wohnungsfragen und die Planung des Stadtspitals auf dem Käferberg gehörten, sondern auch die Aufsicht über die Kehrrichtverbrennungsanlage, den Schlachthof und die Beseitigung von Tierkadavern. Ausserdienstlich engagierte er sich für den Bau des Volkshauses und die Pestalozzigesellschaft, die öffentliche Bibliotheken für ein breites Publikum betrieb.

In einer Hinsicht glich Fritz Maries späterem Ehemann Albert Heim: «Die Arbeit war Dr. Erismann ein Lebensbedürfnis»,14 meinte Stadtpräsident Robert Billeter (1857–1917), als er seinen Kollegen im Stadtrat die Todesnachricht überbrachte. Und der Tagesanzeiger wusste: «Wenn er ausnahmsweise einmal Urlaub nahm, so gingen die Aktenmappen trotzdem eifrig zwischen seinem Amtszimmer und seiner Wohnung hin und her. Sein Leben war Arbeit.»15

Sogar die freisinnige «Neue Zürcher Zeitung», gewiss keine Freundin der Sozialdemokratie, fand lobende Abschiedsworte. In Russland hatte er sich Fähigkeiten erworben: «[…] die ihm bei der Leitung unseres Gesundheitswesens sehr zustatten kamen. Unter seiner Amtsführung hat denn auch die Stadt Zürich der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege grosse Aufmerksamkeit zugewendet.»16

Erismanns Persönlichkeit kommentierte Billeter in seiner Trauerrede: «Wohl gewährte er mitunter seinem Temperament freie Bahn, aber es machte sich nie in verletzenden Formen Luft und deshalb freute man sich darüber. Wie alle mit sonnigem Humor begabten Menschen übte er einen wohltätigen Einfluss auf seine Umgebung aus.»17

Die Erismannhäuser, eine soziale Wohnsiedlung in Zürich-Aussersihl, erinnern noch heute an den rührigen Politiker und ungewöhnlichen Menschen. Marie erlebte ihre Einweihung 1928 nicht mehr.

«Zu sterben wäre ich freudig bereit gewesen» – Schicksalsjahr 1867

Bis Ende 1866 verlief Maries Leben in den üblichen Bahnen: Internat, etwas Grossstadtluft, Mithilfe in der Familie, Betreuung kranker Angehöriger, Verlobung mit einem angehenden Akademiker, ehrenamtliche Tätigkeit in der Armenpflege. 1867 wurde plötzlich alles anders. Ein schicksalhafter Bruch in ihrer Biografie wurde nach schweren inneren Kämpfen zum Ausgangspunkt für ein eigenständiges Leben. Dazu musste Marie das überlieferte Frauenbild in Frage stellen und aus der vorgegebenen Rolle ausbrechen. Sie tat dies zunächst für sich selbst und sehr bald auch für viele andere Frauen, wie ihr rasch bewusst wurde. In dieser Zeit des Übergangs stützte sie sich auf zwei Menschen, die kluge Freundin Marie Ritter und den etwas zögerlichen Vater Julius Vögtlin.

1867 begann mit einem Donnerschlag. Marie war zu Besuch bei Blumers in Zürich, wo sie mit Fritz zusammentraf und eine der grössten Erschütterungen ihres Lebens erfuhr. In einem Brief mit offiziellem schwarzem Trauerrand informierte Marie am 4. Januar 1867 ihren Vater in Brugg über die Auflösung der Verlobung. «Vor zwei Jahren habe ich dir geschrieben, gerade wie heute, mit vollem vollem Herzen, um dir zu sagen, dass ein Ereignis eingetreten sei, dessen Folgen meinem ganzen Leben eine neue Gestaltung geben werden. Dieses Geständnis kam dir aber nicht völlig unerwartet. Heute komme ich wieder zu dir, um dir zu sagen, dass meine Zukunft anders werden wird, als ich damals und seit zwei Jahren sie geträumt hatte, dass nicht mehr Freude und persönliches Glück auf mich warten, sondern ein Leben voller Ernst, voller Kämpfe und Beschwerden; dabei hoffentlich auch Arbeit, die mir Ersatz leisten soll für alles, was ich jetzt – unter wie bitteren Schmerzen! – dahin gegeben habe. Fritz und ich, wie haben uns gestern verständigt, dass wir uns nie verheiraten werden.»

Dann erklärte Marie ihrem Vater, Fritz habe sich seit Frühjahr 1866 auf eine Weise entwickelt, die «seiner socialen Laufbahn eine vollständig andere Richtung geben wird […]. Unsere Trennung ist eine nöthige und unabwendbare Consequenz davon.» Auch sie selbst habe bereits viele Stadien dieser Entwicklung durchlebt, «und ich schöpfe jetzt aus den Ergebnissen dieser Entwicklung die Kraft, allem zu entsagen, was zu meinem Glück die Grundbedingungen gewesen wären, denn in meinen Gefühlen zu Fritz hat sich bis jetzt noch nichts geändert.»1

Marie stellte ihrem Vater in Aussicht, sie und Fritz würden ihm mündlich Rechenschaft über alles Vorgefallene geben. Sofort rief Julius seine Tochter zurück nach Brugg. Als die Katastrophe über sie hereinbrach, war Marie gut 21 Jahre alt. In diesem ersten Trauerbrief deutete sie bereits an, wie sie sich ihre Zukunft vorstellte: «Arbeit, die mir Ersatz leisten soll für alles, was ich jetzt dahin gegeben habe.» Eine erstaunliche Reaktion für eine junge Frau ihrer Zeit. In der Beziehung mit Fritz hatte sich nicht nur der junge Mann, sondern auch Marie entwickelt.

Zunächst aber war Marie einfach nur liebeskrank. «Zu sterben wäre ich freudig bereit gewesen; aber lebend mein Leben zu opfern, ich fühlte, das konnte, das durfte ich nicht.»2

Ihr wohlmeinender Vater hatte sie zur Kur nicht in die Einsamkeit, sondern nach Obstalden GL gebracht. Die andern Kurgäste nahmen neugierig Anteil an ihrem Schicksal, weshalb sie sich nicht gehen lassen durfte: «Nun haben sie mich fortspediert, und ich bin wider Erwarten hierher gekommen, wo ich nun versuchen soll, gesund und heiter zu werden. Aber ich sehe, dass der Aufenthalt hier in verschiedener Beziehung gar nicht dem entspricht, was ich nach meiner vollen Überzeugung nötig hätte. Ich hatte gewünscht, an einen Ort zu gehen, wo sich niemand um mich bekümmert, und ich auf niemand Rücksicht zu nehmen hätte, wo ich ganz nach meinem Bedürfnis leben könnte, ohne von Leuten beobachtet zu werden, die meine Lebensgeschichte kennen. Und dann hatte ich ein so grosses Verlangen nach echter Alpenluft und hoher Lage und namentlich nach Alpenflora […]. Statt fremd zu sein, habe ich hier fast ausschliesslich halbe Bekannte angetroffen, die sich in grosser Freundlichkeit meiner annehmen wollen als einem jungen Mädchen, das doch nicht ohne mütterlichen Schutz an einem fremden Ort gelassen werden darf. Mein guter Vater hat mich hieher geführt und glaubte, es mit mir gar gut zu machen; aber ich kann mich hier nicht recht zufrieden geben. Ich hatte mich so unendlich auf das schöne hohe Klöntal gefreut, wo ich ohne Zweifel gefunden hätte, was ich bedarf. Ich bin ja kein Kind mehr, das man nicht für sich selbst darf sorgen lassen, darum fällt auch bei mir die Sorge wegen Mangel an Gesellschaft ganz weg; – ich wünsche eben ganz bestimmt keine Gesellschaft und weiss, dass es das ist, was ich nötig habe, nun einmal ausruhen zu können von der beständigen Spannung und dem Zusammennehmen aller Kräfte, um die Pein und Qual im Innern vor andern verbergen zu können.»3

Erneut gab ihr Vater nach und erlaubte den Umzug nach Richisau GL. Endlich war Marie in ihrem Element. Ihr Leben lang blieb sie dieser Landschaft und den Richisauer Wirtsleuten verbunden. Aus Schwanden kam Marie Ritter zu Besuch – und erfuhr das Neueste. Mit einem Sinn für theatralische Inszenierungen offenbarte ihr Marie am Grenzstein zwischen Schwyz und Glarus den Zukunftsplan. Sie wollte Ärztin werden.4 Marie Ritter ermunterte sie. Dies ist umso beachtlicher, als die hochbegabte Marie Ritter keine Aussicht hatte, ihre vielfältigen Talente auszuleben und stets an ihre häuslichen Aufgaben im Glarnerland gekettet blieb.

Mit den Wirtsleuten Friedli und Martha Stehli in Richisau war Marie während Jahrzehnten eng befreundet.

Maries Ausbrechen liess sich als Egoismus deuten und verurteilen, weshalb sie sich in einem Brief an die Freundin verteidigte: «Aber ich fühle so tief, wie sehr weit ich von dem Punkt bin, auf dem Du stehst, wie tief ich noch versunken bin im Sumpf der Selbstsucht, wie ich nicht aufhören kann, für mich immer noch etwas von diesem Leben zu verlangen, wenn ich auch glaube, einmal gesiegt zu haben über diesen bösen Feind. Weisst Du, das ist mir so furchtbar schwer, dass ich für Fritz nichts mehr sein kann, jetzt wenigstens, da wir so ferne von einander sind.»5

Auf der Heimreise von Richisau nach Brugg fuhr Marie über Zürich, wo eben die Cholera wütete. «Im ganzen steht es in Zürich schlimm, man sieht fast keine Reisenden. Als ich nun zu Hause ankam, da war Anna, die von meinem kleinen Aufenthalte in Zürich schon gehört hatte, in solcher Bestürzung, dass sie mich kaum mit Freuden empfangen konnte.»6 Obschon sich Marie bereits für eine unabhängige Zukunft entschlossen hatte, setzte sie kurzfristig ihre ganze Hoffnung auf die Epidemie. Entweder würde ihr die Infektionskrankheit den Tod oder interessante Arbeit bringen. «Hier wird nun die Cholera ziemlich sicher erwartet, und bereits sind alle Massregeln getroffen, um Kranke zu verpflegen und abzusondern. Und denke, ich werde hoffentlich von meinem Vater die Erlaubnis erlangen, mich als Wärterin zu melden, wenn wir Kranke bekommen; ich bin ganz glücklich darüber, denn eines von den beiden Dingen, nach denen ich mich sehne, wird mir ja dann zuteil werden, entweder die ewige Ruhe, oder dann doch wenigstens rechte Arbeit.»7

Anders als Epidemien wie die Pest breitete sich die Cholera erst im 19. Jahrhundert mehrmals von Asien nach Europa aus. Auch beim dritten Seuchezug von 1867 wurde sie von Italien in die Schweiz eingeschleppt. Cholerapatienten leiden unter Erbrechen und wässrigen Durchfällen, schlimmstenfalls dauert die Krankheit bis zum Tod nur Stunden oder einige Tage. Zwei Drittel der Betroffenen starben, im Kanton Zürich waren es über 500. Schuld an der Übertragung des Erregers war in erster Linie verunreinigtes Trinkwasser, weshalb in den folgenden Jahrzehnten Städte wie Zürich von Grund auf saniert wurden.

Vorsorglich richteten die Ärzte ein Absonderungshaus ein, die glücklichen Brugger blieben aber von der Cholera verschont. Marie war enttäuscht, erneut blieb sie auf sich gestellt. Ihr Liebeskummer hatte sich zu einer existenziellen Krise verdichtet. Für die Umwelt war Maries Schicksalsjahr alles andere als einfach. Oftmals musste die junge Frau in Aufruhr für alle eine echte Nervenprobe gewesen sein: «Die schlimmste Einsamkeit ist die, alleine zu sein in einer Menge; das ist eben mein Los […]. Das Bewusstsein, dass die Atmosphäre, in der ein Mensch lebt, nicht die richtige wahre Lebensluft ist, ist doch gewiss einem stumpfen Dahinleben in der starren Kälte, ohne etwas Besseres nur zu kennen und zu verlangen, weit vorzuziehen. Wenn ein Mensch erfahren gelernt hat, was Liebe ist, so wird er diese Liebe doch wieder an andern ausüben, sie andere lehren können, und auf diese Weise sich selbst und andere glücklich machen. – Ich habe das an mir selbst gefühlt – früher lebte ich in meiner verhältnismässig kühlen Atmosphäre dahin, selbst um keinen Grad wärmer als das mich umgebende Medium, bis ich dann auf einmal erfahren lernte, dass ich selbst und mein Medium nicht die normale Temperatur habe, und ich darum vor allem aus [mir] selbst wärmer werden müsse. Das bin ich nun geworden, und ich verdanke es meinem Bruder. Nun allerdings ist die Temperatur um mich her die nämliche, niedrige geblieben und mich fröstelt darin in einem fort – dennoch bin ich weit entfernt, obschon dies Missbehagen mich fortwährend sehr peinlich drückt, zu wünschen, dass ich nie gelehrt worden wäre, was das Richtige ist. Allerdings strebe ich nun heraus aus der Kälte in ein wärmeres Land, in ein moralisches Italien oder auch Indien.»8

Was für Maries persönliche Entwicklung notwendige Voraussetzung war, erlebte das Umfeld als unangepasste Aufmüpfigkeit. «Ich weiss nicht, ob ich zu weit gehe, aber da ich einmal Überzeugungen, nicht nur Ansichten habe und diese so oft angefochten werden, so gewöhne ich mich nach und nach, hartnäckig fest daran zu halten, und kein Jota mir nehmen zu lassen. Darum herrscht so Entsetzen unter meinen Leuten über meinen fürchterlichen Starrkopf.»9

Marie war sich bewusst, dass sie ihre Krise als Chance verstehen durfte – aber noch war nichts ausgestanden: «Du musst nicht meinen, ich sehe nicht jetzt schon ein, dass mein Unglück mir zum Segen werden soll – ich habe mich darüber nie getäuscht; denn ich fühlte von Anfang an, wie nötig ich es hatte, ein schweres, ausnahmsweise schweres Kreuz zu tragen.»10

In diesen Monaten verglich Marie in ihren Gedanken das Schicksal der Unterprivilegierten mit dem Leben der Privilegierten, das «schauderhafte Missverhältnis» der Möglichkeiten von Männern und Frauen ihrer Gesellschaftsschicht. Sie kam zu ernüchternden Schlüssen. «Ich habe in dieser harten Zeit wieder manches fühlen und einsehen gelernt, was mir von grosser Wichtigkeit ist – wenn man so in seiner Bequemlichkeit dahin lebt, so vergisst man immer wieder an die zu denken und für die zu fühlen, welche ein so ganz anderes Leben haben, – denen die Arbeit, welche ich z. B. zur Seltenheit verrichte und die mir unsympathisch ist, das ganze Leben ausfüllt, welche so in dieser Arbeit versinken, dass sie nun nicht mehr ahnen, dass ein höheres Leben, ein Leben, dessen jeder Mensch würdig ist, auf der Welt von Rechts wegen jedem ohne Unterschied zugänglich sein sollte.

Hast Du nicht auch ein unaussprechliches Mitleid für die Millionen, welche so dahinleben müssen in jämmerlichem Kampf um ihr Dasein, welche alle die geistigen Kräfte, welche ihnen so gut wie uns zur Benutzung geschenkt sind, elendiglich vergraben müssen? Ich habe viel Zeit während des Kochens und Abwaschens und Kehrens mit solchen Gedanken zubringen müssen.

Und andere Punkte auch sind mir wieder klar vor Augen getreten wie kaum je, so z. B. das schauderhafte Missverhältnis zwischen dem Leben der Männer und Frauen unserer Klassen. Es fährt mir manchmal bis in die Fingerspitzen, wenn ich sehe, wie die Männer durch nichts aus der Fassung und aus dem Genuss ihrer geliebten Bequemlichkeit zu bringen sind, wie das ganze Leben der Frauen eigentlich nur dazu da sein muss, um ihnen diese Bequemlichkeit möglich zu machen. Und das gilt gewiss von der überwiegenden Mehrzahl. Und doch ist es gar nicht so, dass ihre geistige Arbeit dann immer der Sorg falt entsprechend sei, mit der wir sie umringen sollen, um alles Störende fern von ihnen zu halten.

Wenn ich so spreche, so musst Du nicht meinen, dass ich um meiner selbst willen diese Klage aufwerfe; die eigene Erfahrung und Beobachtung hat mich für mein ganzes Geschlecht wieder jammern gemacht.

Ich fange an wie Du innerlich zu jammern, wenn ein Mädchen zur Welt kommt – und die Sehnsucht, dass einmal alles anders werden möge – dass Erlösung komme aus dieser Sklaverei wird brennender als je.» 11

Mit solchen Schlüssen musste Marie ihre Umgebung vor den Kopf stossen. Wie fast immer nahm sie auch hier ihren Vater in Schutz: «Und glaube auch nicht, dass ich dies besonders in Bezug auf meinen Vater sage; er ist ja nur wie die andern, und allerdings auch in dieser wie in mancher anderen Beziehung besser als viele andere.»12

Aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts ist klar, dass Marie mit ihren Analysen ins Schwarze traf. Für ihr Brugger Umfeld waren diese Gedanken Häresien. «Ich habe keinen Menschen, dem ich solche Gedanken aussprechen dürfte; ich denke aber, Du musst auch in dieser Hinsicht ähnlich fühlen wie ich. ‹Du denkst eben anders als andere Leute›, das ist immer die Bemerkung, mit der die Verhandlung schliesst, wenn ich einmal einen eigenen Gedanken ausspreche.»13

Zu Recht vermutete Marie in Marie Ritter eine verwandte Seele. In ihren Lebenserinnerungen berichtet die Glarnerin, wie sie als Kind unzufrieden war, wie sie anders dachte als ihre Umwelt und deshalb glaubte, mit ihr stimme etwas nicht. Gerade im Schicksalsjahr 1867 war die Freundschaft der beiden Frauen entscheidend. Ein weniger kritischer Geist als Marie Ritter wäre erschrocken und hätte das kühne Vorhaben kaum unterstützt.

Gegen Jahresende war Marie bereit, sie setzte alles auf eine Karte, nun sollte der Vater von ihren Plänen erfahren. «Was ich entschlossen bin, mir von meinem Vater zu erbitten, ist unendlich schwer zu erlangen, so schwer, dass ich oft an der Möglichkeit verzweifle. Und doch bin ich fest entschlossen, alles daran zu setzen, weil ich die Überzeugung habe, dass das, was ich verlange, recht ist, dass es mein wahrer Beruf ist. Nach Neujahr denke ich, das grosse Wagnis zu unternehmen, von dessen Resultat ich sowohl vor Furcht der Niederlage, als vor Hoffnung auf Erfolg zittere.»14

Marie Ritter, die verlässliche Vertraute

Einzig ihre Schwester Anna begleitete Marie länger durchs Leben als die treue, gescheite Glarner Freundin Marie Ritter (1842–1933). Wie ein roter Faden zieht sich die jahrzehntelange Beziehung der beiden Maries durch ihre Biografien. Während den turbulenten Monaten des Abschieds von Fritz und des Entscheids zum Studium war Marie Ritter vermutlich die einzige Person, die Maries intimste Geheimnisse kannte. Stets begleitete und ermunterte Marie Ritter liebevoll-kritisch Marie auf ihrem Weg. Die Briefe aus Schwanden sind verloren, dagegen existieren Maries Antworten aus der Studienzeit. Neben den Briefen an Vater Julius sind sie die wichtigste Quelle für Maries Schicksalsjahre. In zwei Anläufen, im Alter von 81 und 86 Jahren, verfasste Marie Ritter einen Rückblick auf ihr Leben. Dank dieser Arbeit ist ihre Stimme nicht ganz verstummt.

Die um drei Jahre ältere Glarner Freundin blieb ledig. Ihr Werdegang ist beispielhaft für eine hochbegabte Frau, die auf ihre Weise – ähnlich wie Marie – nicht in ein vorgegebenes Lebensmuster passte. Selbst an der Abdankung war ihr Zivilstand ein Thema: «Man möchte vielleicht das Schicksal anklagen, das einem solchen tiefangelegten Menschen, in dem ein starker Familiensinn gewachsen war, die Gründung einer eigenen Familie versagte, aber gerade im Leben unserer Verstorbenen ist offenbar geworden, dass auch im Dasein der Ehelosen die feinsten, zartesten Lebensäusserungen sich entfalten können, dass auch ein solches Leben ein überaus reiches, gesegnetes und beglückendes werden kann.»1

Die Voraussetzungen der beiden Maries waren ähnlich. Die Väter Julius Vögtlin und Johann Georg Ritter hatten miteinander in Basel und Berlin studiert. Beide führten ein Pfarramt auf dem Land, waren theologisch der konservativen Richtung verpflichtet und intellektuell sehr interessiert. Pfarrer Ritters Eltern hatten ihr Vermögen verloren, in seiner Jugend lebte er in engen wirtschaftlichen Verhältnissen. Das Geld für sein Studium streckte ihm ein Onkel aus Diessenhofen vor, «mit sehr wenig Aussicht, es wieder zu erhalten.»2 Als Johann Georg Ritter die erste Pfarrstelle antrat, nahm er seine Eltern zu sich. Während Marie Ritters Kindheit lebte die Grossmutter noch immer im Haushalt des Sohnes.

1845 zogen Ritters nach Schwanden. Hier verbrachte Marie Ritter, mit Ausnahme einiger weniger Jahre in Montmirail und Elm, den Rest ihres ausserordentlich langen Lebens. Sie erlebte tief greifende politische und wirtschaftliche Umbrüche. Als Fünfjährige fieberte sie 1847 im Sonderbundskrieg mit: «Die allgemeine Aufregung ergriff auch mich; ich stand auf der Fensterbank im Stillstandzimmer und sah zu, wie die Soldaten in ihren engen Fräcken und Tschakkos fortmarschierten.»3 Marie Ritter starb im Januar 1933, im selben Monat wurde Adolf Hitler in Deutschland Reichskanzler, und in der Sowjetunion wütete Stalin. Statt zu Fuss oder mit der Postkutsche reiste man nun mit der Eisenbahn oder im Flugzeug, abends versammelte sich die Familie nicht mehr um eine einzige Kerze, in den Häusern gab es Elektrizität und fliessendes Wasser.

Doch zurück zur kleinen Marie Ritter: «Sie hatten bestimmt einen Buben erwartet […], es war eine sehr strenge Zangengeburt […]. Natürlich waren dann alle froh, wenn’s auch nur ein ganz mageres Mädchen war. Aber weil Alle so bestimmt auf einen Buben gerechnet hatten, so ist das wohl der Grund, dass ich mein Leben lang mehr Freude an Bubenbeschäftigungen hatte.»4

Marie Ritter besuchte die Primar- und Sekundarschule an ihrem Wohnort Schwanden. Das Lernen fiel ihr leicht. Da immer zwei Klassen gemeinsam unterrichtet wurden, schaffte sie die Unterstufe im Eiltempo, mit 10½ Jahren (statt mit dreizehn) kam sie in die Sekundarschule. Das unterforderte Mädchen sorgte offenbar für Betrieb und liess sich, nachdem sie ihre erste Schüchternheit überwunden hatte, immer wieder neue Streiche einfallen. «Übermut und Frechheit kamen in volle Blüte.» Dieses Verhalten wurde im Pfarrhaus wenig geschätzt: «[…] daheim wartete meiner gewöhnlich die Ruthe. Die machte aber auch nicht den gewünschten Eindruck auf mich. Ich dachte, ich wolle es machen wie der berühmte Römer Mucius Scaevola, der Schmerzen erduldete ohne zu muksen. Ich liess also drauf los schlagen ohne einen Laut und dachte, es sei ja eigentlich gleich, ob ich mich so oder so aufführe, die Ruthe werde ich ja so wie so bekommen.»5 Der kleine Bruder Hans dagegen verhielt sich unauffällig und angepasst und blieb von Schlägen verschont.

Während den kritischen Monaten des Entscheids zum Studium war die Glarner Freundin Marie Ritter Maries engste Vertraute.

Marie Ritter, «eine ganz gemütliche alte Jungfer geworden», marschierte noch mit 90 Jahren regelmässig von Schwanden nach Glarus. Die Nachkommen ihres Bruders schätzten sie als hochintelligente, liebenswürdige Persönlichkeit.

Marie Ritter liebte und achtete ihre Eltern, und doch war ihre Kindheit keine Idylle: «Ich war überhaupt als Kind gar nicht recht zufrieden. Ich fühlte, dass ich in den meisten Dingen anders denke als das allgemeine Publikum, und stellte mir vor, weil die Mehrheit anders denke, so werde ich wohl nicht recht im Kopf sein. Im späteren Leben habe ich aber noch viele gleichgesinnte Seelen und Bücher gefunden und mich darüber beruhigt, wenn ich nicht ganz mit der öffentlichen Meinung übereinstimmte.»6

Die klassische Frauenrolle war nichts für Marie Ritter: «Die Puppen konnte ich nie ausstehen, sie stiessen mich förmlich ab mit ihren Glotzaugen und ihren steifen, unnatürlichen Leibern, höchstens grübelte ich ihnen etwa die Sägespäne heraus, um zu sehen, was sie eigentlich für Eingeweide haben.»7 Auch Mode war für sie kein Thema: «Mir war schon von Kind auf alle Eleganz ein Gräuel; ich war todunglücklich, wenn ich etwas Neues oder Auffallendes anziehen musste […]. Bei dieser Wertschätzung der Toilette kann man sich denken, dass ich meine Kleider nicht besonders schonte. In allem Schmutz und auf allen Leitern und Bäumen kletterte ich herum.»8 Ihre Mutter reagierte verständnisvoll und sorgte für eine widerstandsfähige Ausrüstung.

Gerne arbeitete Marie Ritter im Stall, täglich holte sie am Dorfbrunnen viele Liter Wasser für die Küche, eine Arbeit, die besonders an Waschtagen streng war, Putzen war ihr lieber als Handarbeiten: «Lismen hatte ich schon ganz früh bei der Mutter gelernt; hätte es auch ganz gut können, that es aber nicht gern. Als ich dann grösser wurde, sollte ich täglich etwa 4 Gänge an meinem Strumpf lismen; wenn ich aber die andern Kinder auf der Gasse hörte, heulte ich so, dass ich vor Thränen die Maschen nicht mehr sah.»9 Mehr als an Textilien war Marie Ritter an Pflanzen und Tieren interessiert. Mit sieben Jahren hatte sie Gelegenheit, auf der Reise zum Onkel in Diessenhofen in Zürich die Naturaliensammlung mit ihren ausgestopften Tieren zu sehen. Der Wissensstand der kleinen Besucherin beeindruckte den Konservator.