- -

- 100%

- +

René, das klingt nach Bodenständigkeit deine Familie mütterlicherseits. Die können offenbar richtig malochen, das lese ich hier heraus.

Mir hätte es auch gut gefallen, Richter, in einer Familie zu leben. Väterlicherseits habe ich diese 2013 endlich gefunden, und nun suche ich noch mütterlicherseits. Und wenn ich das hier lese, erfahre ich, dass auch dieser Teil meiner Familie sehr groß ist.

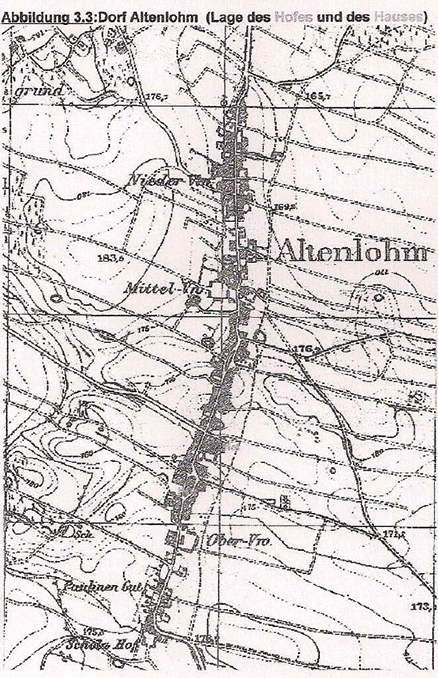

„Das Dorf Altenlohm (Abb. 3.3), das für meine Großeltern Karge, meine Eltern und für meine Schwester und mich Heimat war, liegt in Nord-Süd-Richtung auf 15°48‘ östliche Länge und erstreckt sich über etwa 3 Kilometer von 51°20‘ auf 51°74‘ nördlicher Breite. Es hatte 1944 etwa 700 Einwohner und war landwirtschaftlich geprägt. Es war keinerlei Industrie vorhanden, nur das für das tägliche Leben erforderliche Gewerbe (Fleischer, Bäcker, Kolonialwarenladen, Tischler, Schneider, Schuster) und das für die Landwirtschaft notwendige Handwerk (Schmied, Stellmacher und Sattler). 1936 gab es zwei Autos im Dorf, eines gehörte meinem Großvater, das andere dem Schneidermeister. Mein Großvater hatte einen Opel Kapitän gekauft, soweit ich weiß für 6.000 RM (ein Lehrer verdiente zur dieser Zeit etwa 200 RM im Monat). Meine Eltern machten den Führerschein, mein Großvater nicht, Tochter oder Schwiegersohn mussten ihn fahren. Ein Beispiel für das damalige Lebensgefühl ist die Führerscheinprüfung meines Vaters. Zwei Herren kamen per Fahrrad aus der 14 Kilometer entfernten Kreisstadt zur Fahrprüfung meines Vaters nach Altenlohm in die Schule.“

Das klingt so, als hättest du es selbst erlebt, Rene!

Du weißt doch, Richter, ich schreibe das hier im Namen von Oskar. Ich habe ja damals noch gar nicht gelebt. Und jetzt Ruhe, es ist noch viel zu schreiben über all das, was geschehen ist, bevor meine Mutter 1955 in den russischen Sektor kam.

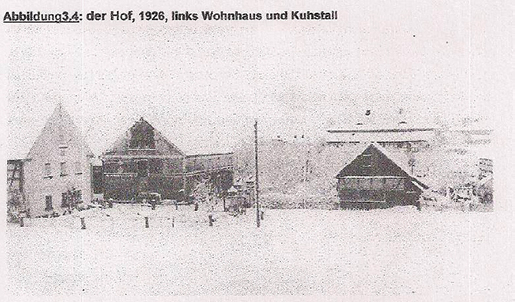

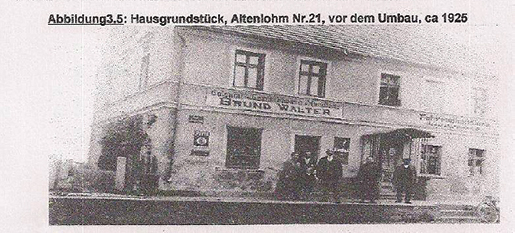

„Mein Vater unterbrach den Unterricht für eine halbe Stunde. Die Schüler beschäftigten sich dann selbst, während er das Auto holte. Die beiden Herren mit meinem Vater am Steuer fuhren über einen Sandweg etwa zwei Kilometer bis zur kommunalen Kiesgrube, dort musste mein Vater das Auto wenden und zurückfahren. Die Herren stellten ihm den Führerschein aus und fuhren auf ihren Fahrrädern wieder zurück in die Stadt. Mein Vater setzte den Unterricht fort. Mein Großvater muss ein außerordentlich tüchtiger Mann gewesen sein. Er hat in fünfunddreißig Berufsjahren einen Hof mit knapp 30 ha aufgebaut (das entspricht der durchschnittlichen Größe der bäuerlichen Betriebe in dieser Region). Alle Wirtschaftsgebäude hat er neu gebaut und das Wohnhaus von Grund auf saniert (Abb. 3.4) sowie den Maschinenpark auf den neusten Stand der damaligen Technik gebracht. In den letzten zwanzig Baujahren muss er so viel verdient haben, dass er das Hausgrundstück (Abb. 3.5) 1926 kaufen und großzügig zu seinem Altenteil und Wohnsitz für die Familie seiner Tochter umbauen konnte (Abb. 3.6). Gleichzeitig war es ihm möglich, ein kleines Vermögen zurückzulegen, wie er in seiner Geschichte des Hofes schreibt. Einen Teil seines Vermögens hatte er in Aktien angelegt, den anderen Teil bei mehreren Banken gewinnbringend deponiert. Er meinte, verschiedene Banken und Geldanlagen seien nötig, damit niemand nachvollziehen könne, wie viel er besitzt.“

Ich möchte hier einige Geschichten einfügen, die die Durchsetzungskraft und Fähigkeit meines Großvaters dokumentieren:

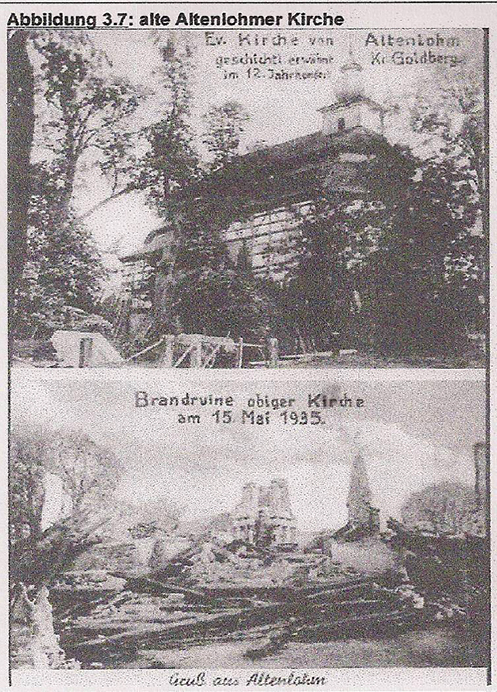

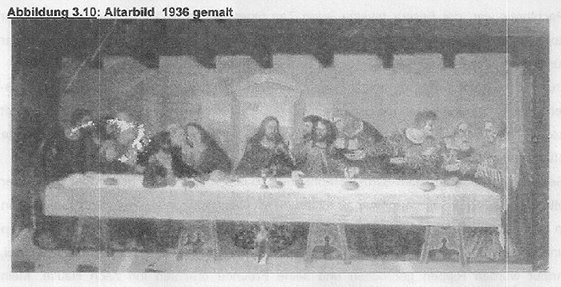

„Altenlohm hatte eine alte Dorfkirche aus dem 13. Jahrhundert. Durch die Lutherische Kirchenreformation wurde Niederschlesien evangelisch. Gegen den Willen der Bevölkerung katholisierte die Gegenreformation dieses Gebiet wieder. Altenlohm verblieb jedoch infolge seiner Grenzlage im evangelischen Herzogtum Liegnitz, so predigte der aus dem katholisch gewordenen Nachbardorf Aslau nach Altenlohm geflüchtete evangelische Pfarrer an einem Grenzgraben auf der Altenlohmer, der evangelischen Seite stehend über das Wasser zur katholischen Seite den dort versammelten Aslauer Bürgern. Auf Dauer kam die zwangskatholisierte Bevölkerung der Umgebung mehr und mehr in die Altenlohmer Kirche zum evangelischen Gottesdienst. Daraufhin wurde der Kirchenbau vergrößert und musste in den nächsten Jahrhunderten noch mehrmals erweitert werden, sodass die Kirche schließlich drei Emporen hatte und 3.000 Menschen einen Sitzplatz bot. Durch die Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Kirchen in den Dörfern wieder evangelisch, die Zahl der Kirchenbesucher in Altenlohm ging dadurch ständig zurück. Der riesige, vollständig in Holz gefertigte Bau, mit Holzschindeln gedeckt, verursachte der Gemeinde erhebliche Erhaltungskosten. Am 15. Mai 1935 brach bei Reparaturarbeiten am Dach Feuer aus, die Kirche brannte vollständig nieder. Die brennenden Schindeln flogen mehr als 3 Kilometer weit. Der Turm blieb lange stehen, weil dessen brennendes Fachwerk aus uralten Eichenbalken von hoher Tragfähigkeit war. Die Hitze war so groß, dass die Glocken schmolzen und abtropften. Einen wiedererstarrten Bronzeklumpen hatte mein Großvater als Briefbeschwerer auf seinem Schreibtisch. Ich war einer der letzten Täuflinge in dieser Kirche (Abb. 3.7). Altenlohm brauchte nun eine neue Kirche. Mein Großvater hatte seine eigenen Vorstellungen über deren Form und Ausgestaltung. Sie sollte nach seinem Wunsch von dem später sehr bekannt gewordenen Berliner Architekten Gerhard Langmaack entworfen und von einem bestimmten Maler, ebenfalls aus Berlin, ausgestaltet werden. Gemeinde und Kreisverwaltung sowie die evangelische Kirchensynode waren dagegen. Das sei viel zu teuer, das könne mit örtlichen Fachleuten genauso gut und billiger gemacht werden. Mein Großvater als Gemeindevorsteher und Vorstandsmitglied der Kreissynode Haynau hat sich jedoch durchgesetzt: Die neue Kirche wurde so gebaut und ausgestattet, wie er es wollte. Der Maler hat das Altarbild als Kopie des Gemäldes ‚Letztes Abendmahl‘ von Leonardo da Vinci geschaffen, die Köpfe und Gesichter jedoch sind von Altenlohmer Bürgern (Abb. 3.10). Dieses Gemälde wurde 1999 von den Polen überpinselt und das hier wiedergegebene Foto ist leider sehr unscharf. Meine Schwester war der erste Täufling in der neuen Kirche – was für ein Zufall!“

Es gibt nur das eine Foto vom Abendmahl (Abb. 3.10) aus der Kirche, deswegen auch die schlechte Qualität.

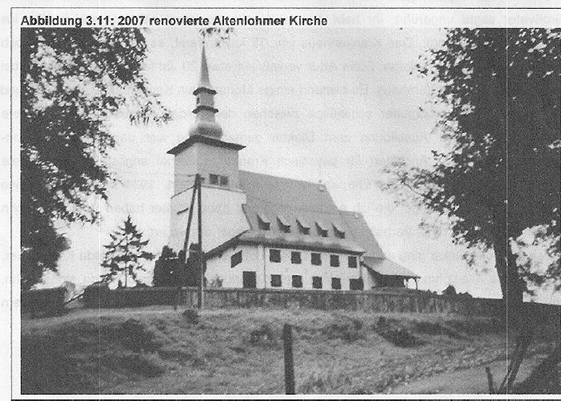

Im Jahr 2007 haben die Polen diese Kirche originalgetreu renoviert (Abb. 3.11).

René, Kreativität kennt keine Grenzen, wie man an dem Großvater erkennen kann. Das könntest glatt du sein.

Ach, Richter, wenn man mich lassen würde – aber dann richtig!

„Ein Beispiel für das selbstbewusste Handeln meines Großvaters: Für den Einsatz der Feuerwehr bestimmte grundsätzlich er, welches Pferdegespann aus dem Dorf die Spritzenpumpe ziehen musste. Er erkundigte sich stets vorher, wo es brannte. War das Gebäude sanierungsbedürftig und lagerten darin keine wertvollen Güter, wurden schwere, langsame Pferde vorgespannt, war es hingegen ein gutes Gebäude, wurden schnelle Warmblüter eingesetzt. Im ersten Fall wurde der Brandschaden größer, die von der Brandkasse zu zahlende Versicherungssumme auch. Hier nun ein Beispiel für das geschickte Regeln einer Sache: Zu dem Hausgrundstück meines Großvaters gehörte 1 Morgen Ackerland (= 2.553 Quadratmeter). Diese Fläche verpachtete er an den Friseur, der mit seiner Familie sehr ärmlich lebte und das Land gern haben wollte. Als Pachtpreis wurde vereinbart, dass der Friseur jeden Tag morgens um 8 Uhr zu meinem Großvater kommen musste, um ihn zu rasieren, ihm den Bart zu stutzen und bei Bedarf die Haare zu schneiden. Das war für beide Seiten eine günstige Regelung, zumal der Friseur nur 150 Meter entfernt wohnte. Durchsetzungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick und Mut zu unkonventionellen, konsequenten Entscheidungen waren die hervorragenden Eigenschaften meines Großvaters. Die Kraft seiner Persönlichkeit war sicherlich die Ursache für seinen wirtschaftlichen Erfolg. Ich habe öfter beobachtet, dass er respektgebietend wirkte, distanziert und auch hart war. Seine beiden Söhne hatten wohl auch zu leiden und waren gegenüber dem Vater oft aufsässig. Sein Sohn Arthur beispielsweise ging als Achtzehnjähriger mit Gleichaltrigen aus dem Dorf zum Tanzen in eine Arbeitersiedlung. Das hatte ihm sein Vater verboten, weil zwischen Bauern und Arbeitern soziale Spannungen bestanden. Erwartungsgemäß kam es zur Prügelei, Arthur wurden Rippen gebrochen und seine Freunde brachten ihn nach Hause.“

Ist das wahr, René? Dein Opa Arthur, ein Bauer, bekam die Hucke voll von Arbeitern?

So ist das, Richter, wenn man als Achtzehnjähriger nicht hören kann oder will. Ich kenne so was auch.

„Ungerührt sagte mein Großvater: ‚Ihr habt ihn dahin mitgenommen, also seht zu, wie ihr ihn ins Krankenhaus bekommt.‘ Das Krankenhaus war fünfzehn Kilometer entfernt, es gab weder Autos noch Krankenwagen noch Telefon. Sohn Arthur verließ schließlich mit etwa zwanzig Jahren bei Nacht und Nebel ohne Abschied das Elternhaus. Einige Monate lang gab es keinen Kontakt zwischen Vater und Sohn, bis meine Großmutter es in die Hand nahm und zwischen den beiden vermittelte. Ohne elterliche Hilfe machte er eine Ausbildung zum Diakon und war danach in den Von Bodelschwinghschen Anstalten für psychisch Kranke in Bethel angestellt. Anfang der 30er Jahre heiratete er und wohnte mit seiner Frau in Holzminden. 1934 bekamen sie eine Tochter, Hannelore Karge, die der Verfasser der Chronik nie kennengelernt hat.“

René, jetzt werde ich stutzig. In deiner Kinderheimakte steht 1933, und du schreibst hier 1934?

Stimmt, Richter. Aber ich lasse jetzt hier in der Chronik das Jahr 1934 stehen, denn den Verfasser kann ich nicht fragen, schließlich kenne ich ihn noch nicht.

„Später schlossen Vater und Sohn Frieden, ihr Verhältnis zueinander blieb aber distanziert. Auch mit Sohn Oskar ging es nicht glatt. Dieser hatte ein Verhältnis mit Frieda Kretschmer, Tochter des Altenlohmer Maurermeisters. Am 29. Januar 1929 bekam Frieda einen Sohn, Heinz, und im Sommer 1930 heirateten sie. Aber Frieda wollte nicht mit den Schwiegereltern auf dem Hof zusammenleben. Erst als mein Großvater das Altenteilerhaus (das Ausgedinge) fertig gebaut hatte und vom Hof wegzog, zog sie auf den Hof. Es war offensichtlich nicht leicht, sich gegen den Willen meines Großvaters durchzusetzen. Das zeigt sich auch in der Abbildung (Abb. 3.12): Statur, Haltung, Gangart und Gesamteindruck dieses Mannes signalisieren dem Betrachter: ‚Ich weiß, was ich will, und ich will es durchsetzen.‘ Daneben der zweiunddreißigjährige Sohn Oskar versuchte es sowohl in Kleidung als auch in seinem Gesamteindruck dem Vater gleichzutun.“

„Großmutter Berta Karge (Abb. 3.2) war eine resolute Bauersfrau: zupackend, tüchtig, liebevoll für Kinder und Enkel sorgend. Ihre Wirkungsfelder waren Küche, Haus und Garten. Sie arbeitete ständig und hatte trotzdem immer Zeit für uns Kinder. Obwohl ich sie täglich um mich hatte – wir wohnten ja im selben Haus (Abb. 3.6) –, kann ich eigentlich nichts Besonderes von ihr berichten. Sie war immer da und regelte den Alltag zuverlässig und sicher. Ohne diese Frau hätte mein Großvater seine vielen Aktivitäten nie erfolgreich durchführen können. Die letzten zehn Lebensjahre meiner Großeltern waren so eng mit meinem Leben verknüpft, dass diese Zeit zusammen mit meinem eigenen Leben behandelt werden soll.

Elterngeneration der Karge: Großmutter und ihre Brüder, Zeitraum 1895 bis 1985:

Meine Großeltern hatten drei Kinder – zwei Söhne und eine Tochter. Der Erstgeborene und spätere Hoferbe, Oskar Karge, wurde 1897 in Rosenthal geboren und ist 1984 in Warza bei Gotha gestorben. Ein oder zwei Jahre später wurde sein Bruder Arthur Karge geboren, dieser ist im Herbst 1944 als Sanitätssoldat an der Ostfront in Russland gefallen. Mehr als zehn Jahre nach ihren Brüdern wurde meine Mutter Elsa Frieda Karge am 19. Mai 1910 in Altenlohm geboren. Sie starb am 29. April 1984 in Baumerlenbach/Baden-Württemberg. Alle drei Kinder wurden in ein bäuerliches Leben hineingeboren, daher gingen die Jungen, nachdem sie die Grundschule absolviert hatten, in eine gute Landwirtschaftsschule. Das Mädchen kam in eine Hauswirtschaftsschule und erhielt zudem Klavierunterricht, wie damals viele Töchter auf den Höfen. Alle Kinder lernten den Umgang mit Nutz- und Haustieren. Von meiner Mutter weiß ich, dass sie schon als Zwölfjährige ohne erwachsene Begleitung die Strecke zum sechs Kilometer entfernten Bahnhof mit der Kutsche fuhr und auch allein zum Klavierunterricht in die vierzehn Kilometer entfernte Stadt kutschierte. Hoferbe Oskar übernahm 1932 den Hof, während Elsa das Hausgrundstück und Bargeld erben sollte. Arthur sollte sein Erbe ausschließlich in Bargeld erhalten. Außerdem war vorgesehen, einen an den angrenzenden 40-Hektar-Betrieb (das Friese-Gut) zu kaufen, was aber in den 1930er Jahren aus mir nicht bekannten Gründen vom Staat nicht gestattet wurde. Die Großeltern wollten, dass Arthur und Elsa auf Höfe einheirateten. Die beiden hatten jedoch andere Pläne. Mein Onkel Arthur verließ, wie schon berichtet, das Elternhaus im Zorn. Meine Mutter heiratete einen Lehrer. Sie hatte es leichter als ihre Brüder, denn sie war der Liebling ihres Vaters und ein verwöhntes Kind. So ist zum Beispiel mein Großvater mit seiner zehnjährigen Tochter mit der Eisenbahn die rund einhundert Kilometer bis nach Breslau gefahren, nur um einen Mantel für das Kind zu kaufen. Dem Mädchen gefiel nämlich in sämtlichen Geschäften der vierzehn Kilometer entfernten Stadt Haynau kein einziger Mantel. Dieses Verwöhntsein hat sie ihr Leben lang nicht abgelegt. Häufig forderte sie von anderen einen Einsatz, den sie selbst zu geben nicht fähig oder bereit gewesen wäre. Jedoch wurde alle drei Kinder meiner Großeltern zu Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz und Durchsetzungskraft erzogen.“

Ein Dankeschön geht an meinen Großcousins U. Von ihm bekam ich am 9. November 2014, genau 25 Jahre nach dem Mauerfall, eine E-Mail, in der er mir mitteilte, dass auch Verwandte von mütterlicher Seite da seien. Zu verdanken habe ich diese positive Nachricht der Behörde in Holzminden, dem Geburtsort meiner Mutter, die mir bei der Suche unbürokratisch geholfen hat. Danke, Holzminden!

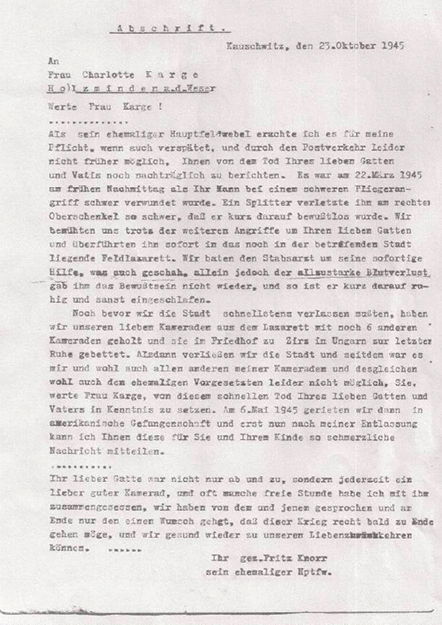

Meinen Opa Arthur konnte ich nicht kennenlernen, denn er ist am 22.03.1945 gefallen. Bei dem, was U. in der Familienchronik über meinen Opa Arthur geschrieben hat, kann ich Ähnlichkeiten entdecken, denn hin und wieder habe ich mich gefragt: René, von wem hast du das? Lieber Großcousins U., jetzt weiß ich es! Ich danke dir für die Auszüge aus der Familienchronik, die mich ein wichtiges Stück weitergebracht haben.

Die Nachricht an meine Oma Charlotte Maria Karge, dass Opa Arthur auf dem Friedhof zu Zirz in Ungarn zur letzten Ruhe gebettet wurde.

Gebiet und Bevölkerung Niederschlesiens

Von 1919 bis 1938 und von 1941 bis 1945 war Niederschlesien eine eigenständige preußische Provinz mit der Hauptstadt Breslau. Die Provinz Niederschlesien wurde 1919 durch Teilung der bisherigen Provinz Schlesien gegründet und bestand im Wesentlichen aus den Regierungsbezirken Liegnitz und Breslau. Als Folge des Zweiten Weltkrieges wurden 1945 die Landesteile Niederschlesiens östlich der Oder-Neiße-Linie unter polnische Verwaltung gestellt.

Der kleine Teil westlich der Lausitzer Neiße, der allerdings – mit Ausnahme des Dorfes Pechern – historisch ein Teil der Oberlausitz war, nicht zum Kernland Niederschlesiens gehörte und diesem erst nach 1815 durch die preußische Verwaltungsreform angeschlossen wurde, gehört heute zu den deutschen Ländern Sachsen und Brandenburg. Es handelt sich um das Gebiet um Görlitz, Hoyerswerda, Rothenburg, Weißwasser, Niesky, Ruhland und Ortrand (siehe auch Niederschlesischer Oberlausitzkreis und Landkreis Oberspreewald-Lausitz).

Seit 1999 gibt es eine polnische Woiwodschaft Niederschlesien, die teilweise mit dem historischen Niederschlesien übereinstimmt.

Provinz Schlesien: 37.013 km2; 4.846.333 Einwohner (Mai 1939)

Begriff nach 1945

Unterrichtungstafel der A 4 an der alten Grenze bei Weißenberg

Die Verwendung des Landschaftsnamens „Schlesien“ oder „Niederschlesien“ für die Gebiete westlich der Lausitzer Neiße war bis 1989/1990 in der DDR offiziell nicht erwünscht und nur bis 1968 im Namen „Evangelische Kirche von Schlesien“ gebräuchlich. Danach untersagte die DDR-Führung der Landeskirche den Gebrauch des Begriffs und sie nannte sich „Evangelische Kirche des Görlitzer Kirchengebietes“.

Der 1990 gegründete Landesverband Sachsen der Jungen Union nennt sich „Junge Union Sachsen & Niederschlesien“. Die Evangelische Kirche des Görlitzer Kirchengebietes nahm 1992 den neuen Namen „Evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz“ (EKsOL) an.

1994 entstand nach der Landkreisreform in Sachsen der Niederschlesische Oberlausitzkreis aus den Kreisen Görlitz-Land, Niesky und Weißwasser. Im August 2008 ging er im neuen Landkreis Görlitz auf. Nach einer Reform der polizeilichen Verwaltungsstrukturen in Sachsen entstand 2005 aus der Zusammenlegung der Polizeidirektionen Bautzen und Görlitz die Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien. Diese wurde zum 1. Januar 2013 in „Polizeidirektion Görlitz“ umbenannt. Das Sächsische Kulturraumgesetz hat einen Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien für die kommunale kulturelle Zusammenarbeit definiert.

Die Evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz fusionierte am 1. Januar 2004 mit der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg zur Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Der CVJM-Landesverband Schlesische Oberlausitz e. V. hat seinen Sitz in Görlitz.

Ferner spielt der Niederschlesische Fußballverein Gelb-Weiß Görlitz 09 in der Sachsenliga.

Auch die Sparkasse im Landkreis Görlitz trägt den Namen „Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien“, die Volksbank firmiert unter „Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien e. G.“ und die Verkehrsbetriebe heißen korrekt „Niederschlesische Verkehrsgesellschaft“.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.