- -

- 100%

- +

La crisis de los tulipanes no se produjo en el aire. Una de sus determinaciones fundamentales fue la abundancia de plata y oro provenientes de la expoliación de América y que circulaba cuantiosamente en Holanda, disparando un incremento de la inflación. En 1609, con el fin de regularizar la emisión de monedas y la excesiva fluctuación de sus valores, los Países Bajos crearon el primer precursor de los Bancos Centrales: el Banco de Ámsterdam. Para encauzar el exceso de oro y plata que circulaba en malas condiciones, el Banco de Ámsterdam comenzó a tomar en depósito toda clase de monedas, a cambio de lo cual entregaba certificados de crédito. Por ley, se obligó a todos los comerciantes de Holanda a mantener una cuenta en el banco, lo que aumentó, por primera vez en Europa, la demanda de papel moneda. Así, todo el dinero emitido en papel era respaldado con su cantidad equivalente de lingotes de oro y plata.

La tulipomanía había sido una cuestión de crédito y de fe: el crédito bancario posibilitaba realizar inversiones a futuro sin contar con suficiente capital propio. Fe también en el aumento constante y persistente del precio de los tulipanes, así como de su cosecha y variedad. Si bien el colapso de la burbuja produjo una severa crisis en Holanda, también contribuyó al perfeccionamiento del sistema bancario europeo, “lubricante” fundamental del despegue capitalista. En este sentido, la barroca crisis holandesa fue una crisis relativa, no absoluta, que abrió las puertas para crisis semejantes en todos los rincones del planeta, así como para el reajuste del sistema crediticio y monetario, sin el cual no podría ponerse en marcha la rueda del capital productivo. La actividad financiera es a la vez ineludible estímulo para la expansión capitalista y detonante de recurrentes crisis. Por eso, la Modernidad, o el “mundo burgués” al decir de Koselleck, es, en sí misma, una época crítica y auto-crítica, a la vez que una puesta en crisis de todos los regímenes sociales anteriores. Crisis políticas, sociales, culturales, económicas, epistemológicas, artísticas: nunca se diagnosticaron tantas crisis terminales que sin embargo siguen perpetuándose sin resolución, como si la autoconciencia hipercrítica de la Modernidad, su autopsia de sí, conllevase también la puesta en crisis de todo lo que ella misma produce.

La voluntad de diagnosticar el tiempo presente presupone que la época actual está ya atravesada por algún tipo de crisis o enfermedad crónica. Pero una patología puede ser también un principio creador, así como los trastornos pueden resultar crisis saludables. Los grandes maestros de la sospecha, los pioneros del inconsciente, como Nietzsche y Freud, así como los grandes artistas modernos, como Dostoievski y Van Gogh, han atravesado grandes “crisis del alma”, revelando una sugestiva proximidad entre genio y locura.17 Se trata de pensadores y artistas que, al decir de Élisabeth Roudinesco, pertenecen a una contracorriente moderna, al interior mismo de la Modernidad: la “Aufklärung oscura”, nombre aparentemente paradójico que designa la convivencia entre nuestro lado luminoso y nuestro lado oscuro, una situación en donde la enfermedad es en verdad índice de salud y hasta su estimulante.

También la tulipomanía fue una enfermedad creadora. El nombre mismo refiere a una suerte de patología colectiva, una manía que, como en un delirio enfebrecido, necesita hacerse de tulipanes, en una suerte de “exuberancia irracional”, como casi cuatrocientos años después llamará Alan Greenspan a las burbujas bursátiles. Los tulipanes holandeses del siglo XVII eran especialmente apreciados por sus hermosos pétalos con formas serpenteantes, quebradas y multicolores, diferentes a los tulipanes normales, de un solo color. Pero durante el siglo XX se descubriría que el verdadero motivo por el que se producían esos bellos dibujos era la infección de un parásito transmisor del virus del mosaico del tulipán. En la floreciente Holanda del siglo XVII, un agente infeccioso vegetal había desencadenado hermosos patrones florales, y también la manía de los tulipanes, haciendo posible el encuentro entre una anomalía botánica y una anomalía financiera.

Rembrandt fue uno de los mayores comentaristas barrocos de su época, así como también de la biblia, como se ve en innumerables cuadros y aguafuertes donde abordó motivos iconográficos cristianos y judíos. Pero el concepto de barroco nació ya como un comentario. Originalmente, se denominaba barroco a una serie de procedimientos mnemotécnicos utilizados por la escolástica medieval para memorizar silogismos teológicos. Barroco era un técnica primitiva de memoria artificial y de almacenamiento del saber.

Estos recursos escolásticos consistían en palabras de tres sílabas. Cada sílaba representaba una de las tres proposiciones que forman un silogismo: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Las vocales dentro de estas palabras de tres sílabas significaban el carácter de las proposiciones. La vocal a denotaba una relación general y positiva; la vocal o una relación parcial y negativa. Así, la palabra Bárbara, con sus tres a, designaba un silogismo de tres proposiciones generales y positivas. Por ejemplo: Todos los hombres son mortales; todos los seres mortales precisan de alimento; en consecuencia todos los hombres precisan de alimento. El término Baroco, que contiene una a y dos o, fue acuñado para memorizar los silogismos consistentes en una proposición general y positiva, y dos parciales y negativas, como por ejemplo: todos los gatos tienen bigotes; algunos animales no tienen bigotes; en consecuencia, algunos animales no son gatos.

Como mostró Erwin Panofsky, los escritores humanistas hicieron de la palabra baroco un término despectivo lanzado contra el formalismo escolástico medieval. Cuando Montaigne quería ridiculizar el discurso de un profesor pedante, le reprochaba tener la cabeza llena de “Bárbara y Baroco”. La palabra llegó a designar cualquier cosa abstrusa, oscura, inútil o fantástica.18 Los arquitectos clasicistas del siglo XVIII, para quienes el diseño de edificios no debía desviarse del canon grecorromano redescubierto durante el Renacimiento, comenzaron a llamar baroco a la arquitectura y al arte ornamental del siglo XVII que reprobaban, especialmente el del arquitecto romano Francesco Borromini.

En la historia del arte, muchos rótulos acuñados para designar estilos fueron primero palabras burlescas y ofensivas. El término gótico fue empleado por primera vez por los comentaristas artísticos del Renacimiento para designar el arte italiano anterior, considerado bárbaro, ya que creían que había sido introducido en Italia por los godos. El término manierismo también fue utilizado originalmente para designar un estilo afectado, superficial, “a la manera de”, acuñado por los críticos de arte del siglo XVII para descalificar a los artistas de fines del siglo XVI.19 Impresionista fue una denominación burlesca acuñada por un crítico de arte francés de fines del siglo XIX para llamar a los nuevos artistas que procedían sin un conocimiento cabal de las reglas de la pintura.20 El término baroco, que en un principio designaba un estilo grotesco y retorcido, modelo de todo mal hacer estético, con el tiempo también se convirtió en un término neutral. Su carga patológica fue neutralizada por las posteriores periodizaciones del arte.

El exceso barroco, sus grandes efectos teatrales, su grandiosidad deforme y asombrosa, su inflación de todos los signos, procura siempre provocar al espectador, suscitar su consenso afectivo. A fin de cuentas, fue el arte oficial de la Contrarreforma, es decir, de una crisis que amenazaba con disolver el poder de la Iglesia católica. El Barroco europeo fue un dispositivito “anti-crítico”, una fuerza de ocupación estética, una “estrategia de imagen”,21 un ars magna lucis et umbrae, como en el título del tratado de Athanasius Kircher en donde se describen artilugios ópticos tales como la Linterna mágica. Los juegos dualistas de luz y de sombra servían a las simulaciones, seducciones, dobleces y pliegues del brillo cortesano, a los trampantojos, al torbellino de efectos que envuelven al espectador y lo capturan en las redes de una psicopolítica.

En América, los primeros dos siglos posteriores a la conquista dieron lugar a la implantación de una verdadera sociedad barroca,22 una sociedad dual tajantemente dividida entre colonizadores y colonizados. Las principales ciudades coloniales americanas se poblaron de majestuosas catedrales revestidas de oro y plata, levantadas en medio de precarias urbanizaciones, para impresionar los sentidos de los indios. Pero así como, a poco de marchar el orden colonial, la extrema separación entre españoles y criollos comenzó a derrumbarse, poniendo en crisis el orden dual de la sociedad barroca en América, el arte barroco comenzó a adoptar formas nuevas, mixturando las reglas de la edificación europea con la imaginería popular y precolombina de los indígenas. Las esculturas de Aleijadinho en Ouro Preto, las del indio Kondori en Potosí, la obra gráfica de Guamán Poma de Ayala, los ángeles arcabuceros del Perú, fueron dando forma a un arte mestizo, sincretizando la iconografía traída de Europa para la evangelización estética de los americanos con las visiones de los imagineros colonizados. El barroco europeo, cuyo objetivo era reforzar los “tajos” o jerarquías estamentales por medio de grandes efectos arquitectónicos, teatrales y pictóricos, se volvió, en América Latina, un dispositivo “barroso”. Ya no un “arte de la Contrarreforma”, sino, en palabras de José Lezama Lima, un “arte de la Contraconquista”.23

En la región del sur de América que llegaría a adoptar el nombre de Argentina, el desarrollo de las artes tuvo muy poco ímpetu hasta bien entrado el siglo XIX. Si bien se produjeron múltiples formas de mestizaje cultural, éstas no se concretizaron en formas artísticas híbridas y eclécticas tales como en México, Brasil o Perú. En la proto-Argentina, la división dual entre criollos o descendientes de europeos, por un lado, e indígenas y esclavos negros por otro, seguirá siendo tan tajante que bloqueará toda posible contaminación recíproca. Baste observar, como hizo el pintor Daniel Santoro, la diferencia entre Macunaíma, uno de los personaje más célebres de la literatura brasilera, y Martín Fierro. Mientras que el personaje de Mário de Andrade atraviesa múltiples metamorfosis y se define como “el héroe sin carácter” porque es pura hibridación, Martín Fierro, nuestro héroe nacional, en última instancia no se mezcla con nadie ni se transforma realmente. Aborrece tanto al Ejército que lo secuestra y lo aleja de su familia como a los indios entre quienes va a refugiarse cuando atraviesa en fuga las fronteras de la Civilización. Martín Fierro cruza la frontera, pero para reforzar su infranqueabilidad.

Quizá porque la Argentina se constituyó en una sociedad que rechazó el barroco latinoamericano y toda forma de tropicalismo cultural, más proclive a mezclarse con formas y poblaciones europeas que con indios y con negros, el peronismo haya resultado también un acontecimiento tan decisivo. Así como la palabra barroco nació como una denominación despectiva que luego fue neutralizada y revalorada por la historia del arte, el peronismo neutralizó una gran cantidad de denominaciones despectivas que le fueron lanzadas: “cabecita negra”, “descamisados”, “grasitas”, fueron términos originalmente utilizados como armas retóricas de desprecio hacia el peronismo y que éste, asimilándolas, las convirtió en banderas o en emblemas. El peronismo es esa extraña posición estratégica en el ámbito de la gran dicotomía nacional a la que el pintor Daniel Santoro llamó: “a la vez agente de civilización y mensajero de la barbarie”.24

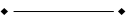

Roberto Fantuzzi fue un pintor italiano nacido en la ciudad de Reggio Emilia en 1899. Formado en la Academia de Bellas Artes de Florencia, se especializó en el retrato individual y de grupo. En 1918 comenzó a realizar pinturas por encargo en Uruguay y Argentina, especialmente retratos de sociedades médicas. A mediados de la década del treinta, en plena efervescencia fascista, es invitado a volver a Italia, en donde retrató a numerosos médicos clínicos y cirujanos, así como también a los papas Pío XI y Pío XII. Con la explosión de la Segunda Guerra Mundial, se abocó al retrato de escenas de batalla, pasando de “pittore anatomista” a “soldato pittore”. Fantuzzi vuelve a Argentina en 1947, donde pasa cinco años, durante la primera presidencia de Perón. En 1952 es invitado a pintar retratos de médicos en Venezuela, donde se asentó hasta su muerte en 1976.

Los cuadros médicos de Roberto Fantuzzi recuerdan a los retratos de grupo flamencos, especialmente el género lección de anatomía. Pero si en la mayoría de aquéllos cuadros barrocos predominaban los efectos levemente tenebristas de claroscuro, en los cuadros de Fantuzzi predomina una luz blanca, hospitalaria, aséptica, casi celestial. En sus composiciones suele aparecer como figura central un jefe de cátedra, una eminencia médica, una luminaria en el arte de curar, guiando el camino de ayudantes y discípulos, que observan con suma atención colectiva la demostración pública centrada en el cuerpo de un paciente.

En 1948, Fantuzzi pintó un óleo dedicado a la Cátedra de Neurocirugía de la UBA, a cargo de Ramón Carrillo, por entonces también secretario de Salud Pública del gobierno de Perón y el primer médico en ocupar ese cargo. El óleo se titula: Ramón Carrillo atendiendo a un paciente neuroquirúrgico en el Instituto Costa Buero. Como en los antiguos retratos de grupo, aquí también se trataba de brindar gloria y memoria a los retratados, que forman un cuerpo colectivo, una corporación médica compuesta de hombres vestidos con inmaculados guardapolvos blancos y batas celestes.

En el centro del cuadro yace un paciente anestesiado. Es el cuerpo tendido contra el cual se destacan los cuerpos erguidos de quienes lo rodean. Pero aquí no se trata de un cadáver puesto a ser examinado en un suplicio anatómico, sino de un cuerpo enfermo que está siendo intervenido con miras a ser curado y volver a vivir. Ramón Carrillo se encuentra muy cerca del centro de la composición, formando el eje de una suerte de cruz. Es el único que mira al espectador, con gesto seguro y levemente sonriente. Llama la atención la pose de Carrillo, especialmente la posición de su mano derecha, que, como vimos, era un elemento iconográfico central en los retratos de médicos. Mientras que con la mano izquierda Carrillo sostiene la cabeza del paciente, con la mano derecha parece estar haciendo un ademán solemne, gesto que también lo diferencia de quienes lo rodean. ¿Qué significa esta extraña expresión manual?

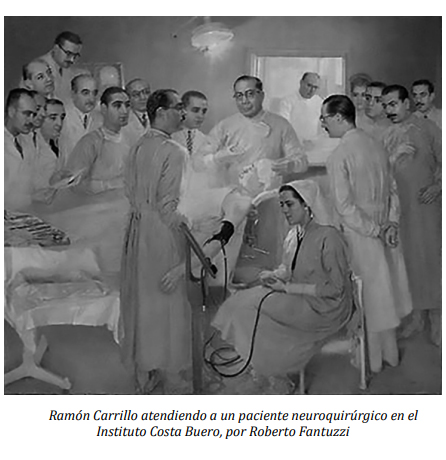

El gesto de Carrillo puede ser una señal manual proveniente del código quirúrgico, pero también cabe la posibilidad que sea una cita al doctor Tulp. No el retratado por Rembrandt, sino un retrato individual pintado por otro artista holandés, llamado Nicolaes Pickenoy. En ese otro retrato, Tulp observa al espectador apoyado en un parapeto. Con la mano derecha señala, en idéntico gesto que la mano de Carrillo, un cirio ardiente que está mitad consumido. En el parapeto se encuentra tallada en piedra, y debajo de una calavera, como en los epigramas de las antiguas tumbas romanas, la siguiente frase: Consvmor alus inserviendo (me consumo por servir a otros), frase que, se cree, era el motto personal de Nicolaes Tulp. El cirio ardiente era un símbolo de altruismo: la vela, dándole luz a los otros, se consume ella misma. Lo mismo sucede con el médico, símbolo encarnado de la abnegación y del servicio humanitario.

Así como en los cuadros de Roberto Fantuzzi hay algo de manierista, algo de pintar “a la manera” de los grandes retratistas de grupo holandeses, Ramón Carrillo pudo haber sido retratado a la manera de Tulp, a la vez que Tulp, en el cuadro de Rembrandt, se había hecho retratar a la manera de Vesalio, operando el organum organorum del cadáver. Si bien Carrillo no tiene una vela a su lado, la escena se ilumina con el gran reflector eléctrico del quirófano, que adquiere un poder de iluminación milagroso, derramando su luz sobre el paciente y sobre la mano derecha de Carrillo. También el sanitarista argentino parece estar diciendo, por medio de la cita al retrato de Tulp: “me consumo por servir a otros”, motto que, en verdad, Tulp recogía de las últimas palabras de Cristo según Juan: Consummatum est (et inclinato capite tradidit spiritum) (“‘Todo está consumado’. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu”).25

Como la lección de anatomía pintada por Rembrandt, la pintura de Roberto Fantuzzi representa el triunfo de Ramón Carrillo y la apoteosis del espíritu científico, con cada miembro individual del equipo subordinado a la guía del maestro y a un ideal superior. Se trata de una escena científica que adquiere las formas patéticas o pasionales de una escena religiosa. La camilla sobre la que se apoya el cuerpo del paciente se asemeja a un altar y Carrillo parece un sacerdote, un santo en plena gloria o un “heros iatros”, un héroe médico, tal como aquéllos a los que se les rendía culto en la antigüedad griega, junto al dios sanador Asclepio.26 Como Tulp y Vesalio, el médico se vuelve un exempla, un modelo a imitar. Si las grandes lecciones de anatomía han dejado de ser eventos públicos, si las grandes intervenciones médicas ahora se llevan a cabo puertas adentro, al interior de quirófanos adecuadamente aislados y esterilizados, la representación pictórica de la escena permite volver a hacer pública la ceremonia mediante la que el médico triunfa sobre la enfermedad, resolviendo, con decisión, el momento crítico.

Así como la historia del arte, también la historia de la política puede leerse como una sucesión de estilos, en donde unas formas de gobernar se suceden a otras. Pero nada impide que las viejas formas retornen o sobrevivan. En la década del cuarenta, el estilo peronista de gobierno representó la irrupción de una serie de novedosas técnicas y estrategias de poder que no dejaban de abrevar en estilos anteriores de gobierno argentino.

El peronismo puso en crisis todos los estilos de liderazgo de su época, creando, al mismo tiempo, su contraparte o némesis: el anti-peronismo. Este no es un mero desacuerdo con el peronismo, sino una concepción virulenta según la cual el peronismo es la peor de las patologías, la causa de todos nuestros males, un verdadero monstruo al que no alcanza con combatir en la puja democrática, sino al que hay que desterrar y eliminar de la polis. Pero si el peronismo es una enfermedad, lo es más bien en el sentido de una enfermedad creativa o productiva, que hasta crea a sus propios enemigos. El peronismo, de hecho, es el resultante de una crisis, la que irrumpió en Argentina en la década del treinta y fragilizó los cimientos del orden conservador. Como vio Aby Warburg, en tiempos de crisis civilizatorias o culturales, el polo mágico-emocional de lo psico-social predomina sobre el polo racional-científico. Y el peronismo no solamente creó una doctrina, sino también un vasto imaginario, en donde la cuestión del cuerpo y la salud del pueblo ocuparon un lugar destacado. Si el peronismo es un fenómeno de frontera, a la vez “mensajero de la barbarie y agente de la civilización”, lo es, fundamentalmente, porque realizó una peculiar alquimia entre religión y ciencia, entre magia y razón, entre modernización y arcaísmo. El peronismo es ambivalente, escatológico y auto-icónico, se adelanta a la posteridad, se vuelve eternizada imagen de sí en el mismo momento que lucha por permanecer en el poder. Se trata de un doble movimiento bonapartista por medio del cual a la vez moviliza y petrifica, dinamiza y congela, llama a la revolución y paraliza, abre a las mezclas y se clausura en identidades rígidas. El peronismo, en tanto movimiento político corporativo, produce cuerpos individuales para incorporarlos en una gran corporación nacional, que a su vez adquiere el halo de una gran religión de Estado. Como el barroco latinoamericano, es un dispositivo que se monta sobre estilos de gobierno anteriores para inflar sus significantes y hacerlos funcionar de nuevas maneras.27

La polaridad peronista recuerda a la de la pathosformel warburguiana: a la vez turbulencia emocional y fórmulas estables que garantizan tanto su fijación como su transmisión histórica. Y si para Aby Warburg la pathosformel fundamental era la de la ninfa, Eva Perón, el mayor ícono del peronismo, será una suerte de ninfa moderna y argentina, atravesando diversas metamorfosis, desde la starlet a la abanderada de los humildes. En Evita, “la vida imitó al arte”: poco antes de convertirse en primera dama protagonizó un radioteatro llamado “Heroínas de la Historia”, en donde interpretó a dieciocho grandes figuras femeninas, como George Sand, Catalina la Grande y hasta Josefina de la Pagerie, esposa de Napoleón y emperatriz de Francia.28 La interpretación de todos esos personajes parecen haberla preparado para convertirse, ella misma, en la mayor heroína de la historia argentina.

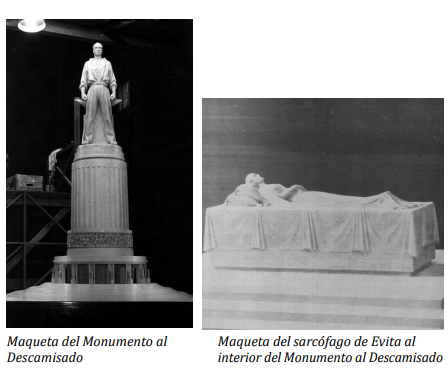

La iconologización póstuma de Evita, la que pretendía asegurar su pasaje definitivo a la inmortalidad, también involucró un saber a la vez médico y artístico: el detentado por el doctor Ara, encargado de momificar su cuerpo. Su joven cadáver debía ser eternizado y guardado en un sarcófago de plata adornado con una escultura que representaría su figura durmiente. El sarcófago se depositaría en un mausoleo construido en la base del Monumento al Descamisado, una estatua gigante de un trabajador esculpido con la camisa abierta, los puños crispados y un rostro muy similar al de Perón, destinado a ser la octava maravilla del mundo. Una vez al año, el 26 de julio, fecha de la muerte de Evita, el sarcófago se abriría para exhibir al público el cuerpo embalsamado.

Aquel desmesurado monumento sería una estatua que albergaría a otra estatua, ya que un cuerpo embalsamado es una estatua de sí, una imagen del cuerpo que alguna vez estuvo vivo hecha con la materia de su cuerpo muerto. Un cuerpo embalsamado es una sombra, una figura espectral que, como un archivo, conserva, en el presente mortuorio, el aspecto del pasado viviente. La misión del doctor Ara era embellecer y estetizar al cadáver de Eva, borrar las marcas del terrible cáncer para hacerla aparecer como una santa dormida e inmaculada, o como una “bella durmiente”.29 Ara, por medio de la técnica de la parafina, se volvía una mezcla de artista y de médico. Ya no tanto un pintor anatomista, sino un escultor tanatológico o tanatopractor.

El cadáver yacente, embalsamado y exhibido de Evita también tendría la misión de funcionar como un modelo eternizado, un ejemplo de sacrificio por los demás y para los demás, tal como en el motto de Tulp citado en la mano pintada de Ramón Carrillo. Un ejemplo paradójico, que se consumió o quemó sirviendo a los otros pero que, por medio de la parafina, conseguía evitar su descomposición o consumición definitiva.30

Con el golpe de Estado de 1955, las imágenes del peronismo comenzaron a ser censuradas, prohibidas, borradas, como si portasen una carga emotiva ominosa y demasiado insoportable. Los cimientos del Monumento al Descamisado fueron dinamitados. El cuadro de Ramón Carrillo tuvo que ser ocultado. El cuerpo embalsamado de Evita fue profanado, supliciado y desaparecido durante 14 años, como un mensajero de la barbarie al que era preciso acallar. Sin embargo, con el correr de las décadas, las imágenes del peronismo siguen retornando, sobreviven, reencarnan, vuelven.

En la década del setenta, la juventud peronista rescató, como un emblema o una bandera ondeante, una foto de Eva Perón tomada en el año 1947 y que había tenido poca circulación en su época. En ella se la ve a Evita con el pelo suelto y movido por el viento, vistiendo una camisa apretada, con el rostro expresando un gesto de felicidad exultante. La imagen ya no era la de la princesa plebeya de ajustado rodete retratada por el pintor oficial del peronismo, el francés Numa Ayrinhac. Tampoco era la de su cuerpo embalsamado, como si se tratase de una muñeca rubia hiperrealista. La imagen de Evita que volvería en los setenta, como señaló José Emilio Burucúa, sería la de la ninfa erotizada, símbolo de juventud y movimiento vital.31