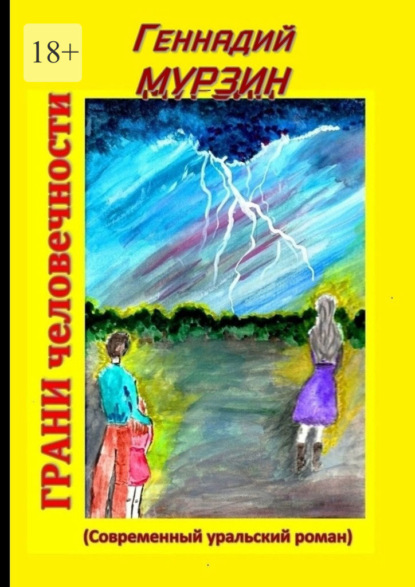

Грани человечности. Современный уральский роман

…И вот Геннадий Мурзин, известный уральский писатель и журналист с 1963 года, выносит на суд читателей 33-ю книгу — современный роман «Грани человечности». В центре повествования уральский парнишка из Екатеринбурга, которого изрядно поковеркала судьба. За кем же верх? Трудно сказать.. Автор оставляет за читателем (по прочтении книги) право ответить на вопрос, ибо пищи для раздумий в новом романе великое множество.

Книга содержит нецензурную брань.