- -

- 100%

- +

Wirtschaft und Gewerbe

Die Einwohner in den Vierteln lebten im 18. und 19. Jahrhundert hauptsächlich von der Viehwirtschaft und exportierten Milchkühe nach Norditalien. Der sogenannte «Welschlandhandel» war in der Region bis Ende des 19. Jahrhunderts verbreitet und zeigte sich erstaunlich krisenresistent.57 Ein Zusatzeinkommen konnten sich die Bauern in den Vierteln mit saisonaler Heimarbeit verdienen. Einsiedeln wurde bereits im 18. Jahrhundert eine wichtige Werkstätte für die Zürcher Baumwollindustrie. Auch der Abbau von Torf brachte einigen Familien ab den 1740er-Jahren ein zusätzliches Einkommen. In den ausgedehnten Moorlandschaften der Region konnten jährlich bis zu 30 000 Kubikmeter abgebaut werden, wovon um 1800 rund ein Drittel in umliegende Regionen, vor allem in den Kanton Zürich, exportiert wurde.58

Das vom Kloster und von der Wallfahrt geprägte Dorf Einsiedeln bildete ein regionales Zentrum mit kleinstädtischer Gewerbevielfalt, die an Dichte und Diversität alle anderen Schwyzer Orte, inklusive den Hauptort Schwyz, übertraf. Stark vertreten waren Nahrungsmittel- und Gastgewerbe. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts zählte Einsiedeln zwanzig Bäcker und zehn Metzger, nicht weniger als 61 Wirtshäuser und 14 Weinschenken. Thomas Meier spricht für das 18. Jahrhundert von einem «wohl schweizweit beispiellosen starken Dienstleistungssektor».59

Gut vertreten war auch die Bekleidungsbranche. Im Jahr 1772 zählte Einsiedeln 21 Weber- und Schneidermeister. Metzger und Bäcker, Schneider und Weber sowie die ebenfalls zahlreichen Schuhmacher und weitere Gewerbe hatten sich in Einsiedeln 1731 in Zünften organisiert. Bereits seit 1651 bestand eine Handwerkszunft. Wichtig für das Einsiedler Gewerbe war auch eine Ziegelhütte am Fluss Alp. Für das 18. Jahrhundert aktenkundig sind zudem vier Sägereien, drei Schmieden, ein Gerbereibetrieb sowie insgesamt nicht weniger als 14 Mühlen.60

Im 18. und 19. Jahrhundert war auch die Bearbeitung von Baumwolle ein wichtiger Wirtschaftszweig. Bis etwa 1830 gehörten die «knurrenden» Spindeln beim Baumwollspinnen auch in Einsiedeln «zur obligaten Hausmusik».61 Die Auftraggeber stammten vor allem aus dem Kanton Zürich. In der Seidenverarbeitung etablierten sich im 18. Jahrhundert aber vereinzelt auch Unternehmen in Schwyz und später in Gersau, die ihre Rohstoffe im Kanton, unter anderem in Einsiedeln, verarbeiten liessen.62

Das Dorf im Schatten des Klosters

All dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das Einsiedler Wirtschaftsleben bis 1798 weitgehend im Schatten des Klosters abspielte. Das Kloster war zum einen der mit Abstand grösste Arbeitgeber der Region. Es bildete ein eigenständiges Gewerbezentrum. Unter der Aufsicht des Statthalters und grösstenteils innerhalb des Klosterbezirks übten teils eigenes Personal, teils Leute aus dem Dorf unterschiedlichste Gewerbe aus: sei es für die Selbstversorgung mit Lebensmitteln, Werkzeugen oder Textilien, sei es für den Unterhalt von Gebäuden und Gerätschaften oder für den Verkauf. Die klösterlichen Gewerbetreibenden waren Müller, Bäcker, Metzger und Köche, Schneider, Weber, Schmiede, Schreiner, Wagner, Küfer, Gerber, Ziegler und andere mehr. Des Weiteren betrieb das Kloster eine bedeutende Pferdezucht, deren Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichten. Im Jahr 1841 umfasste der klösterliche Pferdebestand 153 Tiere.63 Auch betrieb das Kloster mehrere Landwirtschaftsbetriebe und exportierte Holz.64

Zum anderen besass das Kloster in vielen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens eine Monopolstellung und kontrollierte die wichtigsten Gewerbe («Ehafte») des Dorfs. Wer ein sogenannt «ehaftes» Gewerbe ausüben wollte, musste beim Kloster eine Konzession beantragen. Zu den «Ehaften» gehörten neben der Metzgerei, Pfisterei, Gerbe, Säge, Schleife und anderen auch das Buchdruckergewerbe sowie der Handel mit Wachsprodukten, Silberwaren und Devotionalien.65

Wenden wir uns nun einen Moment dem historisch wenig untersuchten Devotionalienhandel sowie der Klosterdruckerei zu. Die Einsiedler Chronik von 1752 nennt ein breites Angebot von Devotionalien, die in Einsiedeln verkauft wurden, darunter allerlei Wachswaren, Andachtsbilder, Rosenkränze, Messingwaren und Öl aus den brennenden Ampeln in der Gnadenkapelle.66 Krämer aus dem Dorf, die diese Waren verkaufen wollten, mussten ihre Läden vom Kloster bewilligen lassen und eine Standmiete bezahlen. Die strenge Reglementierung des Krämerhandels führte immer wieder zu Konflikten. Ab dem ausgehenden 16. Jahrhundert haben sich zahlreiche Krämerverordnungen erhalten, die dokumentierten, wie das Kloster versuchte, den einträglichen Verkauf von Wallfahrtsartikeln zu reglementieren und zu kontrollieren.67

Die erste Druckerei in Einsiedeln wurde 1664 im Kloster eingerichtet. Der Betrieb umfasste bald vier, später sechs Pressen. Das Kloster betrieb einen weitläufigen Buchhandel. Handelsreisende («Kolporteure») verkauften die Bücher aus dem klösterlichen Verlag in Süddeutschland, Österreich, Norditalien und im Elsass. Bis 1798 wurden insgesamt rund 1200 Titel im klostereigenen Verlag herausgegeben. Druck, Verlag und Vertrieb lagen alle in derselben Hand beim Kloster. Die Autoren der verlegten Werke waren meist Geistliche aus dem eigenen Konvent. Zum Verlagsprogramm gehörten neben Katechismen, Andachts-, Gebet-, Messbüchern und theologischer Literatur vor allem Schul- und Lehrbücher. Besonders zu nennen sind darüber hinaus die «Einsiedler-Chroniken», eine Mischform zwischen religiösem Erbauungs- und Geschichtsbuch.68

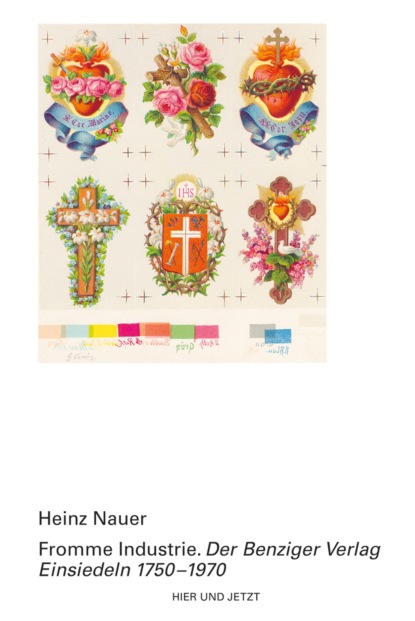

Daneben wurden auch zahlreiche Akzidenzarbeiten wie Bruderschaftszettel, Predigten, Wallfahrts-, Gebets- und Liederzettel gedruckt. Zusätzlich bestand ein Bilderverlag mit rund 300 verschiedenen Bilderausgaben in Kupfer- und Holzstich. Für den Verkauf in der eigenen Buchhandlung im «Wechsel» im Nordflügel des Klosters wurden auch Titel anderer Verlage angeschafft, neben theologischer Literatur und Gebetbüchern vor allem volkstümliche religiöse Kalender sowie Ausgaben antiker Klassiker.

Mit der Druckerei verbunden war die Buchbinderei. Die meisten Buchbinder, zwischen zehn und zwanzig an der Zahl, verrichteten ihre Arbeit zu Hause. In einzelnen Fällen erhielten sie eine Konzession des Klosters, die es ihnen erlaubte, Bücher aus dem Klosterverlag auf eigene Rechnung an die Pilger zu verkaufen. Auch im Falle des Druckergewerbes wusste das Kloster seine Monopolrechte durchzusetzen. Einzelne Versuche von Angestellten, im Dorf ein eigenes Druckereiunternehmen zu gründen, bekämpfte das Kloster rigoros.69

Im Jahr 1798 verlor das Kloster seine alten Monopole schlagartig. Nach kleineren Gefechten in der näheren Umgebung zogen am 3. Mai 1798 französische Truppen in Einsiedeln ein. Das Kloster Einsiedeln war den französischen Revolutionsführern schon länger ein Dorn im Auge: Es hatte sich nicht nur publizistisch gegen die Französische Revolution betätigt, sondern auch zahlreichen aus Frankreich geflüchteten Klerikern Zuflucht gewährt. Die meisten Konventualen flüchteten nur wenige Tage vor der Invasion der französischen Truppen in befreundete Klöster in Österreich, Schwaben und Norditalien. Das Kloster wurde am 17. September 1798 offiziell aufgehoben. Nachdem sich die Lage etwas entspannt hatte, kehrten die ersten Mönche bereits 1801 an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Zwei Jahre später wurde das Kloster durch die helvetische Mediationsakte offiziell wiederhergestellt.70 Seine wirtschaftlichen Vorrechte hatte es aber verloren. Mehrere Versuche, das regionale Wirtschaftsleben wie ehedem zu kontrollieren, blieben auf lange Sicht erfolglos.

Die Jahre um 1800 als Take-off

Der Franzoseneinfall war für die Einsiedler Bevölkerung traumatisch. Die Wallfahrtsströme versiegten fast vollständig. Die Bevölkerung sah sich so ihrer wichtigsten wirtschaftlichen Existenzgrundlage beraubt. Viele sahen sich zur vorübergehenden Emigration gezwungen. Auf längere Sicht stärkten die Umwälzungen in den Jahren um 1800 allerdings die politischen Rechte und die wirtschaftlichen Möglichkeiten Einsiedelns und seiner Bevölkerung. 1803 wurde die ehemalige «angehörige» Landschaft Einsiedeln zu einem von damals insgesamt sieben gleichberechtigten Bezirken im Kanton Schwyz.

Nachdem sie von den wirtschaftlichen Einschränkungen durch das Kloster befreit und innerhalb des Kantons rechtlich gleichgestellt war, blühte die regionale Wirtschaft regelrecht auf. Verschiedene Unternehmungen, auf die das Kloster früher ein Monopol beansprucht hatte, beispielsweise das Druckergewerbe, der Buch- und Bilderhandel sowie die Wachsproduktion, wurden nun «privatisiert» und gingen in die Hände von Dorfbewohnern über. Ehemalige Klosterangestellte beteiligten sich auffallend häufig an der Gründung neuer Geschäfte.71 Dies war kein Zufall, konnten sie doch direkt an die alte klösterliche Gewerbetradition anschliessen und auf einen gut ausgebildeten Stamm an Fachkräften unter anderen ehemaligen Klosterangestellten zurückgreifen. Einsiedeln bot für Fabrikanten eine «günstige Lage in Hinsicht der benöthigten Arbeiter», bemerkte Josef Karl B.-Meyer (1799–1873) im Jahr 1826 in einem Schreiben an den Einsiedler Abt Cölestin Müller.72

Auch in der Textilbranche versuchten Einheimische, das Heft selbst in die Hand zu nehmen und nicht mehr von auswärtigen Verlegern abhängig zu sein. 1821 gründeten Heinrich Wyss und Josef Karl B.-Fuchs (1762–1841) am Fluss Alp in Einsiedeln die mechanische Baumwollspinnerei mit dem klingenden Namen «Schöngarn». Es war eine der ersten mechanischen Spinnereien der Zentralschweiz.73 Zwei Jahre später folgte die Spinnerei «Zur Alpbrücke», die ebenfalls einheimische Unternehmer gründeten.74 Von anderen Regionen der Innerschweiz ist bekannt, dass die ersten Fabrikgründungen häufig mit Kapital aus dem Kanton Zürich angestossen wurden und ohne zürcherisches Know-how nicht überlebt hätten.75 Auch in Einsiedeln gab es Investitionen von Zürcher Unternehmern. 1854 beispielsweise übernahm Caspar Honegger, der «Weberkönig» aus Rüti ZH, die mechanische Baumwollspinnerei «Schöngarn» und unterzog sie einer tiefgreifenden Restrukturierung.76 Solche Fälle blieben allerdings die Ausnahme. Auch gab es in Einsiedeln kaum Zuwanderung von Fachkräften aus protestantischen Gebieten. Der Anteil von Protestanten blieb in Einsiedeln im 19. Jahrhundert stets unter einem Prozent der Gesamtbevölkerung und war somit deutlich geringer als beispielsweise in den Ausserschwyzer Bezirken March und Höfe.77 Im Falle des Benziger Verlags stammten auswärtige Fachkräfte ohnehin häufiger aus dem Ausland – vor allem aus Deutschland –, als aus den umliegenden Kantonen.78

Einsiedeln als «liberale Hochburg»

Es ist bezeichnend, dass die grosse Mehrheit der in der ersten Jahrhunderthälfte geborenen Einsiedler Unternehmensgründer politisch liberal gesinnt waren (Tab. 3, S. 372). Der ehemalige Untertanenort, in dem es keine ausgeprägte alte Elite gab, galt im 19. Jahrhundert als «liberale Hochburg» des Kantons.79 Einsiedler Politiker gehörten zu den Wortführern, als sich der Kanton Schwyz im Jahr 1833 vorübergehend in einen konservativen inneren und einen liberalen äusseren Kanton teilte: Einsiedeln war, alternierend mit Lachen im Bezirk March, als Hauptort des Kantons «Schwyz äusseres Land» vorgesehen. Auch dem Sonderbund standen viele Einsiedler skeptisch gegenüber. Sie empfingen die siegreichen eidgenössischen Truppen im November 1847 mit «feierlichem Glockengeläut».80 1848 war Einsiedeln einer von nur zwei Bezirken des Kantons, die der neuen Bundesverfassung zustimmten.81

Allerdings gilt es zu betonen, dass die Bezeichnungen «liberal», «radikal» und «konservativ» im Kanton Schwyz nicht zwingend mit der eidgenössischen Bedeutung identisch sein mussten.82 Die Einsiedler Liberalen befanden sich in einer doppelten Oppositionsrolle. Eine liberale Gesinnung zu haben, bedeutete in Einsiedeln zum einen, die Privilegien des Alten Landes Schwyz zu hinterfragen und für eine gerechte Verfassung einzutreten, die allen Bürgern gleiche Rechte gewähren sollte. Liberal sein bedeutete aber auch, das Kloster, das politisch oft mit Schwyz zusammenspannte, in seinem Bestreben zu bekämpfen, wirtschaftlich und politisch auf den Bezirk Einfluss zu nehmen. Die Einsiedler Liberalen grenzten sich aber deutlich von den Radikalen und Liberalen auf eidgenössischer Ebene ab, die 1844 in Luzern an den Freischarenzügen teilnahmen, und sie waren gegen jegliche Klosteraufhebungen, wohlwissend, dass das Kloster und die Wallfahrt die Quelle ihres relativen Wohlstands waren.83

Wallfahrt und Wallfahrtsindustrie

Die Wallfahrten nach Einsiedeln war in den Jahrzehnten um 1800 merklich zurückgegangen: teils der politisch unsicheren Zeiten wegen, teils weil weltliche und auch geistliche Obrigkeiten sie als Zeitverschwendung und voraufklärerisches Relikt aktiv bekämpften. Zudem machten sich in breiteren Bevölkerungsschichten Tendenzen der Säkularisierung bemerkbar, die auch die religiöse Praxis beeinflussten.84

Ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts und verstärkt in den 1860er-Jahren ist jedoch wieder ein Aufschwung der Wallfahrt festzustellen. Dies lässt sich mit moderneren Transportsystemen – besseres Strassennetz, Dampfschiff, Eisenbahn – erklären, welche die Reisezeit für die Pilger massiv verkürzten. Der Aufschwung ist aber auch im Kontext der katholischen Revitalisierungsprozesse zu situieren, die international zu beobachten waren. Die Wallfahrt war ein integraler Bestandteil einer katholischen Massenbewegung, die sich im 19. Jahrhundert gegen den als negativ empfundenen modernen Zeitgeist formierte.85

In der Zeit zwischen 1860 und Erstem Weltkrieg zählte Einsiedeln durchschnittlich rund 170 000 Pilger pro Jahr. Wenn wir die Pilgerzahlen jedoch für einen längeren Zeitraum von etwa 1700 bis 1900 betrachten, zeigt sich, dass sie ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zwar etwas ansteigen, insgesamt aber erstaunlich konstant bleiben.86 Der Aufschwung der Wallfahrt ist indes nicht nur als quantitatives Phänomen zu verstehen. Sie erhielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch eine neue Qualität. Neben den traditionellen Landes- und Pfarreiwallfahrten kamen moderne Pilgerzüge auf, die Laien aus privatem Antrieb organisierten, sowie katholische Versammlungen und Grossveranstaltungen, die im Wallfahrtsort stattfanden und ebenfalls eine neue Spielform der traditionellen Wallfahrt darstellten. Einsiedeln entwickelte sich in dieser Zeit zu einer Schaubühne des internationalen Katholizismus.87

Während in anderen Orten der Innerschweiz der Tourismus für wirtschaftliche Impulse sorgte,88 war es in Einsiedeln die Wallfahrt. Vor allem die Wirte der zahlreichen Gasthäuser profitierten von ihr. Die Steuerregister von 1848 führten unter den zwölf vermögendsten Einsiedlern nicht weniger als sieben Wirte.89 Zahlreiche Wirte hatten im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wieder ins Gastgewerbe investiert, nachdem die Branche während der französischen Besetzung völlig zusammengebrochen war. Gerold Meyer von Knonau zählte 1835 in seiner Darstellung «Der Kanton Schwyz» bereits wieder 55 Wirtshäuser und 20 «Pintenschenken», also etwa gleich viele Betriebe wie zu Spitzenzeiten im 18. Jahrhundert.90 Die Zahl der Gastbetriebe nahm in den folgenden Jahrzehnten weiter zu. In den 1870er-Jahren wurden in Einsiedeln 25 «Pinten» und rund 70 Wirtshäuser gezählt.91

Weltliche Aspekte waren schon in der Vormoderne ein fester Bestandteil der Wallfahrt gewesen, und auch im 19. Jahrhundert blieb die Wallfahrt für viele Gläubige nicht nur eine religiöse Reise, sondern auch eine «Lustreise».92 Der Wirtshausbesuch, der Spaziergang in der näheren Umgebung und Souvenirs gehörten einfach dazu. Nun aber vermischten sich ältere Formen der Wallfahrt mit neuen Formen des touristischen Reisens. Peter Hersche sieht gar einen direkten Weg von der vormodernen Wallfahrt in die «Freizeit- und Erlebniskultur» unserer Tage.93

Zur selben Zeit entwickelten sich die verschiedenen der Wallfahrt zudienenden Gewerbe in Einsiedeln zu einer regelrechten Industrie. Der Historiker und Mönch Odilo Ringholz bezeichnete die Wallfahrtsindustrie als eine «nothwendige Folge» der Wallfahrt.94 Dazu zählte er neben dem Gastgewerbe alle Geschäfte, die wie der Benziger Verlag Gebetbücher, Bilder und Devotionalien industriell herstellten. 1908 soll es in Einsiedeln 68 Devotionalienunternehmungen gegeben haben. Für den lokalen Marktleader «Devotionalien Rickenbach» sollen damals achtzig Heimarbeiterinnen tätig gewesen sein.95 Auch Künstler und Kunsthandwerker zählte Ringholz zur Wallfahrtsindustrie. Kaum mehr bekannt sind jene Künstlerbiografien, vor allem im Bereich des Wachsbossierens, die ab dem 18. Jahrhundert aus dem Umfeld der Einsiedler Wallfahrtsindustrie hervorgingen.96

Heute ebenfalls weitgehend vergessen ist, dass Einsiedeln am Ende des 19. Jahrhunderts ein schweizweites Zentrum der Herstellung und Verbreitung religiöser Statuen war. In der Firma Lienhardt, einem der grösseren Unternehmen dieser Art am Platz, produzierten und verkauften um 1880 zwölf Angestellte religiöse Statuen. Das Unternehmen, das der ehemalige Klosterbuchdrucker Matthäus Lienhardt 1798 gegründet hatte, war spezialisiert auf Einsiedler- und Lourdes-Madonnen, Herz-Jesu- und Herz-Mariä-Statuen. Es belieferte sowohl Geschäfte im Dorf als auch auswärtige Kunden.97

Genaue Angaben zur Zahl der Personen zu machen, die einer direkt von der Wallfahrt abhängigen Arbeit nachgingen, ist freilich kaum möglich. Wo soll man den Bauern einordnen, der über den Winter in Heimarbeit Devotionalien herstellte? Wo seine Frau, die in Heimarbeit Seide wob oder Rosenkränze kettelte?98 Der Rechenschaftsbericht des Regierungsrats von 1882 nannte für Einsiedeln die Zahl von 976 Personen, die mit der Produktion von Andachtsartikeln beschäftigt waren. Demgegenüber stand die Zahl von 630 Seidenweberinnen und Seidenwebern.99 Etwa ab der Jahrhundertmitte, so darf man annehmen, überflügelte die Wallfahrts- die Textilindustrie, was die Zahl der Beschäftigten betraf, und wurde nach der Landwirtschaft zum wichtigsten Wirtschaftszweig der Region. Vermutlich wandten sich nicht wenige Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter, die infolge der Mechanisierung des Spinnprozesses in den 1820er- und 1830er-Jahren ihren Verdienst verloren, einer neuen Tätigkeit in der Wallfahrtsindustrie zu. Bis zu einem gewissen Grad dürften sich die beiden Industrien auch ergänzt haben, zumal die Pilger vor allem im Sommerhalbjahr nach Einsiedeln kamen und im Winterhalbjahr Zeit blieb, einer anderen Tätigkeit wie dem Seidenweben nachzugehen.

Halten wir an dieser Stelle einige zentrale Punkte fest: In Einsiedeln entwickelte sich im 19. Jahrhundert auf der Grundlage der Wallfahrt eine Industrie, die Bücher, Bilder, religiöse Statuen, Rosenkränze, Kerzen und Devotionalien hervorbrachte sowie weitere Dienstleistungen für die Pilger erbrachte. Der Benziger Verlag und weitere Einsiedler Druckerei- und Verlagsunternehmen haben sich aus dieser Wallfahrtsindustrie heraus entwickelt.

Die Nähe zu Zürich spielte bei dieser Entwicklung, vor allem in der Textilindustrie, sicherlich eine grosse Rolle. Wichtiger waren aber Impulse durch die Wallfahrt sowie die Stellung des Klosters als traditionelles Gewerbezentrum. Die Wallfahrer stammten ohnehin nicht aus dem protestantischen Zürich und nicht nur aus den umliegenden katholischen Kantonen. Das Einzugsgebiet umfasste sämtliche katholischen Orte der Schweiz sowie das umliegende Ausland. Schon im 18. Jahrhundert stammten die Pilger zu einem Drittel bis zur Hälfte aus dem Ausland.100 Die Wallfahrt brachte Verdienst ins Dorf und brachte einigen Familien das notwendige Kapital für weitere geschäftliche Investitionen.

Es wäre lohnenswert, Einsiedeln in einem internationalen Kontext mit anderen Wallfahrtsorten in Europa zu vergleichen. Bildeten sich dort ähnliche Industrien heraus? Solches ist zumindest zu vermuten. Im bayerischen Wallfahrtsort Altötting beispielsweise blühte im 19. Jahrhundert der Devotionalienhandel, in Kevelaer an der deutsch-niederländischen Grenze entwickelte sich ebenfalls eine bemerkenswerte Verlagsbranche, und Lourdes und Paray-le-Monial in Frankreich waren im ausgehenden 19. Jahrhundert Zentren der Produktion von religiösen Statuen. Die Liste liesse sich fortsetzen.

Entstehung und Entwicklung der Firma Benziger (1750–1897)

Der Benziger Verlag entwickelte sich aus mehreren Strängen. Ein erster Strang ist der Devotionalienhandel. Die Familie Benziger gehörte zwar nicht zu den traditionellen Buchhändlerfamilien Einsiedelns, das Devotionaliengeschäft hingegen hatte in der Familie Tradition.101 Eine wichtige Figur in der Frühphase der Unternehmensgeschichte war Johann Baptist Karl B.-Schädler, der in jungen Jahren den Beruf des Metzgers ergriff. Nach einigen Wanderjahren, während derer er sich länger in Solothurn und offenbar vorübergehend auch in Österreich und Ungarn aufhielt, eröffnete er um die Jahrhundertmitte einen Devotionalienladen in Einsiedeln.102 Da das Kloster das Gewerbe einschränkte und im Handel mit Devotionalien ein Monopol beanspruchte, sah sich Johann Baptist Karl gezwungen, seine Waren ausserhalb des Einflussbereichs des Klosters abzusetzen. Als Kolporteur zog er durch die katholischen Kantone der Schweiz. Seinen grössten Absatz fand er allerdings im umliegenden Ausland, vor allem im Elsass.103

Johann Baptist Karl betrieb seinen Handel bald als Familiengeschäft zusammen mit seiner Frau Katharina Barbara Schädler und seinen vier Söhnen. Alle vier Söhne begleiteten ihren Vater schon früh auf Handelsreisen. Der älteste Sohn Adelrich (1751–1834) diente in jungen Jahren in der Schweizergarde in Paris und war anschliessend ein Leben lang im väterlichen Geschäft tätig. Der zweite Sohn Joseph Ignaz (1756–1792) lernte zunächst das Handwerk der Schuhmacherei, verheiratete sich um 1780 mit einer Elsässerin und war bis zu seinem Tod ebenfalls im Devotionalienhandel tätig. Eine wichtigere Rolle für die weitere Entwicklung des Unternehmens spielten der dritte Sohn Jakob Franz Sales (1758–1837), der während 15 Jahren das Amt des Leiters («Faktors») in der Klosterdruckerei bekleidete und später an der Gründung der ersten Druckerei im Dorf beteiligt war, und Joseph Karl (1762–1841), der das Geschäft seines Vaters übernahm und weiterführte.

Die Familie scheint das Geschäft mit einem gewissen Erfolg betrieben zu haben. Immerhin konnte sie bald einige Hilfskräfte, insbesondere Träger für die Hausiererreisen, beschäftigen. Auch betrieb sie im 18. Jahrhundert eine kleine Produktion von Rosenkränzen, die Familienmitglieder, Verwandte und vielleicht auch weitere Personen in Einsiedeln in Heimarbeit herstellten und per Hausiererhandel verkauft wurden. Offenbar waren die Klöster im Elsass gute Abnehmer für die Rosenkränze aus der Fabrikation Benziger. Von diesen Klöstern bezog man im Gegenzug wahrscheinlich andere religiöse Waren wie Statuen oder Kruzifixe zum Weiterverkauf. Ob das Familienunternehmen in dieser Zeit weitere Waren bereits selbst produzierte und welche Produkte es sonst noch verkaufte, lässt sich nicht mehr genau eruieren.

Das Geschäft etablierte sich in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts und konnte vom Kloster nicht länger ignoriert werden. Im Februar 1792 schlossen Johann Baptist Karl B.-Schädler und zwei seiner Söhne einen Assoziationsvertrag mit dem für den Handel mit Wallfahrtsartikeln zuständigen Bruder («Wechselbruder») des Stifts und führten ihr Geschäft mit jenem des Klosters zusammen. Die gemeinsam zu vertreibenden Waren beschränkten sich auf Devotionalien. Die Buchdruckerei, der Buch- und der Wachshandel waren vom Vertrag nicht betroffen.104

Das Kloster war in dieser Geschäftsverbindung mit dreissig Prozent am Gewinn beteiligt, agierte aber in erster Linie als Kapitalgeber. Die Verbindung kann zum einen als eine Geste des Wohlwollens des Klosters gegenüber der Familie Benziger interpretiert werden, vor allem wenn man sich vor Augen führt, wie strikt es andere Konkurrenten im Dorf bekämpfte, die seine wirtschaftlichen Monopole infrage stellten. Wohl haben auch familiäre Beziehungen, welche die Familie Benziger mit dem Kloster verbanden, die geschäftlichen Beziehungen begünstigt. Adam Rupert Schädler, der Schwiegervater von Johann Baptist Karl, war ehemaliger Faktor der Klosterdruckerei, sein Schwager Franz Sales Schädler Mönch im Kloster und ehemaliger Direktor der Druckerei.105