- -

- 100%

- +

Gegenanzeigen

Bei bekannter Korbblütler-Allergie darf die Schafgarbe weder innerlich noch äußerlich angewendet werden.

Keine Pflanzen von belasteten Böden und aus Gegenden mit hoher Luftverschmutzung (Autobahnränder usw.) sammeln, da die Pflanze Spurenelemente und vor allem Kufper und Blei aus Boden und Luft stark anreichert.

Verwendung in der Hausapotheke

Schafgarbe kann als alkoholischer Pflanzenauszug für Tropfenmischungen verwendet werden. Für die Bereitung von Aufgüssen, Sitzbädern bei Unterleibsbeschwerden, Waschungen und Kompressen wird das frische Kraut rasch getrocknet und luftdicht verschlossen aufbewahrt, um die flüchtigen ätherischen Öle zu erhalten.

Rezept: Hämorrhoiden-Sitzbad

Nach (blutenden) Verletzungen von Hämorrhoiden, Analekzemen oder Analfissuren

30 g Wiesen-Schafgarbenkraut

1 Rosskastanienfrucht, geschält und gehackt (Seite 90)

20 mg Haselblätter (Seite 144)

10 ml kolloidales Silber (Apotheke)

Kraut, Blätter und Kastanie mit 21/2 Liter Wasser aufkochen, 10 Minuten sieden lassen, dann auf Körpertemperatur abkühlen lassen, in eine Sitzschüssel füllen und das kolloidale Silber dazugeben.

Quellen

Hajhashemi et al. 2016, Hänsel et al. 2013a, Jenabi/Fereidoony 2015, Mazandarani et al. 2007 und 2015, Shahani et al. 2015, Wolffenstein 2013, Yaeesh et al. 2006.

Die Blütenköpfchen haben unten schmale Hüllblätter.

Die Blütenknospen erscheinen im Mai.

Die Früchte sind ohne Haarkranz ausgebildet.

Die Blütenköpfchen (Teilblütenstände) haben meist 5 weiße Zungenblüten.

Die Stängel wachsen aufrecht und sind zerstreut behaart.

Die Pflanze vermehrt sich mit Wurzelausläufern.

Die Blätter sind länglich und fein gefiedert.

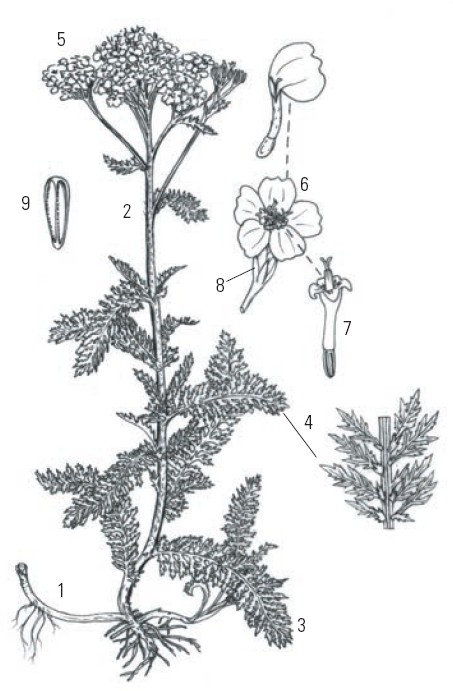

1 Die Pflanze vermehrt sich mit kriechenden Wurzelausläufern, aus denen neue Stängel treiben.

2 Die Stängel haben einen aufrechten Wuchs und sind zerstreut behaart.

3 Die Form der Blätter ist länglich, sie sind fein gefiedert.

4 Die Stängelblätter haben auf jeder Seite mehr als 10 Fiederblätter erster Ordnung.

5 Der Gesamtblütenstand erscheint doldenartig.

6 Bei den schmalen Blütenköpfchen handelt es sich um Teilblütenstände mit meist 5 weißen Zungenblüten am Körbchenrand, die das Aussehen von Blütenblättern einer Einzelblüte vortäuschen.

7 Die im Zentrum der Blütenköpfchen befindlichen Röhrenblüten sind bräunlich-weiß.

8 Die Blütenköpfchen werden von schmalen, spitzen Hüllblättern eingerahmt.

9 Die Früchte der Schafgarbe sind ohne einen der Windverbreitung dienenden Haarkranz ausgebildet.

Gewöhnlicher Frauenmantel (Artengruppe)

Die Frauenheilpflanze

Alchemilla vulgaris agg.mehrjährig | 0,5 m | Mai bis Oktober | gelblich

Standort

Der Gewöhnliche Frauenmantel kommt in lehmigen Wiesen und Weiden, an Gräben- und Waldwegen sowie an Wald- und Gebüschrändern vor. Der Standort variiert je nach Unterart.

Inhaltsstoffe

Gerbstoffe, Flavonoide (Quercetin, Kämpferol, Leucocyanidin), Lipide, Phytosterole, Triterpene, organische Säuren (Chlorogensäure, Gallussäure), ätherisches Öl

Zu verwendender Pflanzenteil

Sammelzeit

August

Heilwirkung

Durch den für eine Blütenpflanze sehr hohen Gerbstoffgehalt hat der Frauenmantel vor allem eine adstringierende und entzündungshemmende Wirkung und wird volksmedizinisch bei Durchfall eingesetzt. Seine traditionelle Verwendung bei Mundfäule (aphthöse Stomatitis) wurde inzwischen auch von wissenschaftlicher Seite bestätigt.

Bei Entschlackungskuren sollte begleitend Frauenmanteltee getrunken werden, da er entsprechend seiner spezifischen Wirkung auf den Darm dort Schwermetalle bindet und zur Entgiftung des Körpers beiträgt. In der äußerlichen Anwendung ist der Tee ein sanftes Mittel bei Entzündungen von Haut und Schleimhäuten wie etwa PMS-Akne sowie bei Infektionen der äußeren Genitalorgane; aufgrund der enthaltenen Gerbstoffe können Frauenmantelzubereitungen nach der Geburt zur Heilung von Geburtswunden, Straffung der Bauchdecke und Regeneration der Beckenmuskulatur eingesetzt werden.

Für alkoholische Frauenmantelextrakte konnte mehrfach eine deutlich blutdrucksenkende Wirkung nachgewiesen werden.

Trotz der breiten volksmedizinischen Verwendung der Pflanze in der Frauenheilkunde (u. a. bei unspezifischem Weißfluss, Scheidenpilzneigung, Zyklusanomalien, Menstruationsund Wechseljahrsbeschwerden aufgrund ihrer häufig erwähnten hormonellen Wirkung) sind in der Literatur kaum Hinweise auf hormonell wirksame Inhaltsstoffe oder Wirksamkeitsstudien zu den vorgenannten Einsatzgebieten zu finden; nur in einer wissenschaftlichen Arbeit wird ein Einfluss auf das Hormonsystem beschrieben.

Ergänzende Information: Der häufig in Gärten kultivierte, eng verwandte Weiche Frauenmantel (A. mollis) hat zwar einen zu geringen Gerbstoffanteil für Heilanwendungen, dafür zeigt er in Forschungsergebnissen eine deutliche antivirale, das heißt Viren abtötende Wirkung gegenüber Grippeviren.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Verwendung in der Hausapotheke

In der Hausapotheke wird Frauenmantel zur äußerlichen Anwendung bei Entzündungen von Haut und Schleimhäuten als getrocknetes Kraut zur Zubereitung von Aufgüssen, Salben oder Kompressen eingesetzt. Als innerlich zu verabreichendes Heilmittel wird in der Frauenheilkunde wahlweise die Zubereitungsform als alkoholische Tinktur verwendet. Zur Behandlung von Mundfäule (aphthöse Stomatitis) ist die Zubereitung als Glycerinauszug aufgrund der besseren Applikationsmöglichkeit besonders empfehlenswert.

Rezept: Entgiftungsmischung

Bei Hauterkrankungen mit Juckreiz durch Schwermetallbelastung

20 ml Gewöhnlicher Frauenmantel, Urtinktur

20 ml Gänseblümchen, Urtinktur (Seite 26)

20 ml Ginkgoblätter, Urtinktur (Ginkgo biloba; Apotheke oder Gärtnerei)

20 ml Lavendel, Urtinktur (Lavandula angustifolia; Apotheke oder Gärtnerei)

10 ml Koriandersamen, Urtinktur (Coriandrum sativum; Gewürzladen)

10 ml Germanium metallicum D20 (Apotheke)

Zur Herstellung von pflanzlichen Tinkturen siehe Seite 249.

Alles mischen und kurmäßig zweimal täglich 10 Tropfen der Mischung einnehmen.

Quellen

Altinterim et al. 2014, Duckstein et al. 2013, Hänsel et al. 2013a, Makau et al. 2013, Shrivastava/John 2006, Takir et al. 2015, USPTO 2014a

Die Blattzähne scheiden bei feuchter Witterung Wasser aus.

Die Blattunterseite ist heller.

Junge Blätter sind noch zusammengefaltet.

Der Blütenstand verzweigt sich vielfach.

Die Blüten haben keine Blütenkrone, sondern nur gelbliche Kelchblätter.

Die Blattstiele sind länger als die Blattflächen.

Der Wurzelstock hat Reste von Nebenblättern.

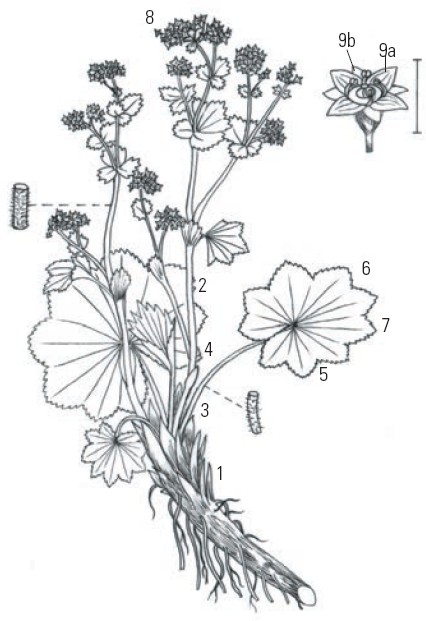

1 Der Wurzelstock ist dicht mit den Resten von Nebenblättern besetzt.

2 Der Stängel wächst aufrecht.

3 Die Blätter sind in einer Grundblattrosette angeordnet.

4 Die Blattstiele sind deutlich länger als die Blattflächen und behaart.

5 Die Form der Blätter ist rundlich bis nierenförmig.

6 Der Blattrand ist gezähnt und in 5–11 Blattlappen geteilt.

7 An den Blattzähnen finden sich Wasserspalten, aus denen bei feuchter Witterung Wasser ausgeschieden wird.

8 Der Blütenstand ist reichblütig.

9 Die Blüten fallen durch 4–5 gelblich oder grünlich gefärbte Kelch- (a) und Außenkelchblätter (b) auf, haben jedoch keine eigentliche Blütenkrone.

Gänseblümchen

Die Kinderheilpflanze

Bellis perennismehrjährig | 0,2 m | Januar bis November | weiß und gelb

Standort

Das Gänseblümchen wächst im Zierrasen, in nährstoffreichen Wiesen und Weiden sowie an Wegrändern und Holzschlägen.

Inhaltsstoffe

Saponine, Triterpensaponine, Flavonoide (Isorhamnetin, Kämpferol), Inulin, Schleimstoffe, Bitterstoffe, Gerbstoffe, Anthocyane, ätherisches Öl

Zu verwendender Pflanzenteil

bevorzugt Rasenpflanzen aus Gärten

Sammelzeit

Juni bis August

Heilwirkung

Das Gänseblümchen ist nicht nur eine Lieblingspflanze, sondern auch eine Heilpflanze für Kinder. Waschungen und Lotionen mit Gänseblümchen lassen die Symptome der Neugeborenenakne abklingen; die Triterpensaponine der Pflanze unterstützen eine narbenfreie Wundheilung, die Neubildung von Hautzellen und den Stoffwechsel in hormonellen Umstellungsphasen. Für Neurodermitiskinder wirken Hautwaschungen mit Gänseblümchentee schmerz- und juckreizlindernd, die begleitende Behandlung mit einer Teezubereitung hat sich bewährt. Storchenbisse verblassen bei Behandlung mit Gänseblümchengel, das auch bei schwerer Akne junger Mädchen – vor allem bei gleichzeitig vorliegenden Menstruationsbeschwerden – eine gute Wirkung zeigt. Auch Erwachsene profitieren bei stumpfen Verletzungen wie Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen oder Blutergüssen von der hübschen kleinen Heilpflanze, die in ihrer blutungsstillenden und schmerzlindernden Wirkung der Arnika (Arnica montana) gleichzusetzen ist, vor allem wenn die Verletzung von Kälte(-gefühlen) begleitet ist. Durch seine zusätzlich entzündungshemmende, antiallergische und antimikrobielle Wirkungsweise ist das Gänseblümchen eine Heilpflanze, die in keiner Hausapotheke fehlen sollte.

Gegenanzeigen

Keine

Verwendung in der Hausapotheke

Gänseblümchen können getrocknet zur Bereitung von Kompressen und Tees aufbewahrt werden. Für Umschläge und als Wundheilmittel empfiehlt sich der Ansatz einer alkoholischen Tinktur, die jedoch aufgrund ihrer geringen Stabilität im zweijährigen Turnus neu zubereitet werden muss.

Rezept: Hautheilendes Gänseblümchenbad

Zur Nachsorge entzündlicher Hautkrankheiten bei trockener, rissiger und schuppiger Haut

1 EL Gänseblümchen, getrocknet

1 EL Lindenblüten, getrocknet (Seite 134)

500 ml Rahm (Sahne)

Die getrockneten Blüten im Rahm aufkochen, 5 Minuten köcheln lassen, dann abseihen und dem Vollbad zugeben.

Quellen

Costa Marques et al. 2013, Hänsel et al. 2013a, Karakas et al. 2012, Morikawa et al. 2015, Oberbaum et al. 2005, Pehlivan et al. 2014

Weiß- bis rosafarbene Zungenblüten umrahmen die gelben Röhrenblüten.

Der Boden des Blütenkorbes ist kegelförmig ausgebildet.

Mitten in der grundständigen Blattrosette sind die Blütenknospen noch ohne Blütenstiel.

Der Boden des Blütenkorbes ist hohl. Die Gänseblümchen-Früchte erinnern an Sesam.

Die Blütenstängel sind kurzhaarig und unbeblättert.

Das Gänseblümchen tritt zuweilen flächig auf.

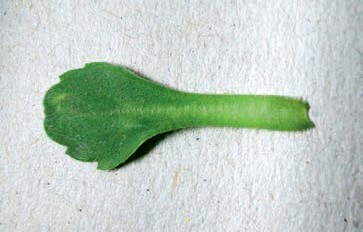

Die Blätter sind spatelförmig und behaart.

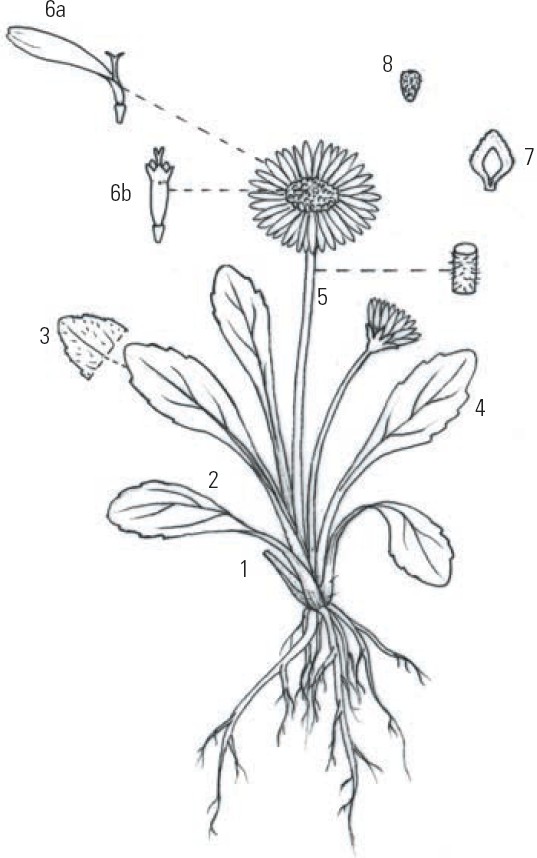

1 Die Blätter sind in einer grundständigen Blattrosette angeordnet.

2 Die Blätter sind spatelförmig und an der Basis in einen breiten Stiel verschmälert.

3 Die Blattflächen sind meist kurz behaart.

4 Der Blattrand ist schwach gekerbt.

5 Die Blütenstängel stehen aufrecht, sie sind kurzhaarig und unbeblättert und enden jeweils in einem Blütenköpfchen.

6 Zahlreiche weiße Zungenblüten (a) umgeben eine Vielzahl gelber Röhrenblüten (b).

7 Der Boden des Blütenkorbes ist kegelförmig und im Inneren hohl.

8 Die Frucht ist verkehrt eiförmig, nur etwa 1 mm lang und hat im Unterschied zu vielen anderen Korbblütlern keinen der Windverbreitung dienenden Haarkranz.

Besenheide

Das Nieren-Blasen-Kraut

Calluna vulgarisZwergstrauch |1 m | August bis September | violett bis rosa

Standort

Die Besenheide wächst an lichtreichen und sauren Standorten in Heiden, Mooren und auf Felsen sowie in Eichen- und Kiefernwäldern.

Inhaltsstoffe

Polyphenole, Flavonoide (Quercitin, Callunin), Procyanidine (Catechin), Arbutin, Gerbstoffe, organische Säuren (Ascorbinsäure), Triterpene (Ursolsäure)

Zu verwendender Pflanzenteil

Sammelzeit

September. In je höheren Lagen die Besenheide wächst, umso höher ist ihr Wirkstoffgehalt.

Heilwirkung

Traditionell wird die Besenheide als entwässerndes, blutreinigendes und leicht entkrampfendes Heilmittel eingesetzt, das den Körper über die Nieren entgiftet. Ihre Indikationen reichen von Blasenentzündung bis zu Stoffwechselerkrankungen wie Rheuma oder Gicht, insbesondere mit erhöhten Harnsäurewerten. Die leichte Anhebung des Blutdrucks nach Einnahme von Calluna vulgaris ist auf die Wirkung der Heilpflanze auf die Nieren zurückzuführen.

Die entzündungshemmende Wirkung der Besenheide sowie ihre wundheilenden, antirheumatischen, antiseptischen und schmerzlindernden Effekte konnten vielfach nachgewiesen werden. Offensichtlich beruht diese Wirkungsweise auf mehreren Faktoren, wie der hohen Konzentration des Triterpenoids Taraxerol oder auf dem Flavon Trifolin, das auch für die sensibilitätsverringernde Wirkung gegenüber Schmerzreizen verantwortlich ist. Zum Schutz vor UVB-Strahlen und zur Regeneration der Haut nach Sonnenbrand empfiehlt sich zur äußerlichen Anwendung eine Besenheide-Lotion. Eine Augenkompresse mit destilliertem Blütenwasser hilft bei geröteten und durch hohe Strahlung belasteten Augen.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Verwendung in der Hausapotheke

Für die Hausapotheke empfiehlt sich die getrocknete Besenheide zur Bereitung von Voll- und Sitzbädern sowie von Aufgüssen. Alkoholische Pflanzenauszüge sind weniger wirkungsvoll als wässrige Extrakte.

Rezept: Sitzbad bei Blasenentzündungen

1 Handvoll Besenheide

1 Handvoll Goldrutenkraut (Solidago virgaurea, Apotheke)

1 Handvoll Schafgarbe (Seite 18)

Alles mischen, mit 3 Liter Wasser kalt ansetzen und aufkochen, 5 Minuten köcheln lassen, dann abseihen. In eine große Schüssel füllen und mit kaltem Wasser auf eine angenehm warme Temperatur bringen. Im Sitzbad bleiben, bis es kühl wird. Dabei unbedingt mit einer Decke vor Zugluft schützen.

Quellen

Garciá-Risco et al. 2014, Hänsel et al. 2013a, Lindt 1976, Monschein et al. 2010, Olteanu 2014, Orhan et al. 2007, Pancost et al. 2002, Perde-Schrepler et al. 2011, Vučić et al. 2014

Der violette Kelch ist fast doppelt so lang wie die ebenso violette Krone.

Die kleinen Blätter stehen vierreihig zusammen.

Die geschlossenen Blütenkelche leuchten violettfarbig.

Bei den Früchten ragt meist noch der getrocknete Griffel heraus.

Die Besenheide kann Landschaften prägen.

Die Basis der Triebe ist verholzt.

Hier sind der geschlossene violette Kelch und der grüne Außenkelch gut zu erkennen.

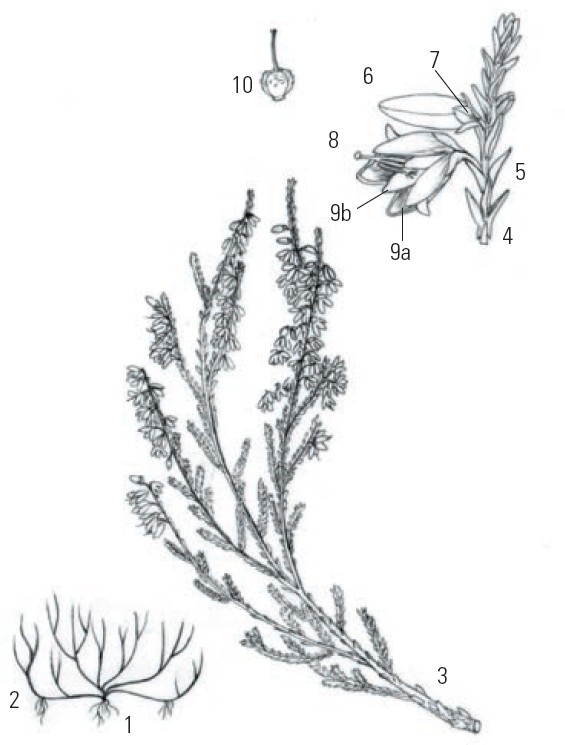

1 Die Pflanze ist bereits an der Basis reich verzweigt.

2 Die Triebe steigen bogig auf, bei Bodenkontakt wurzeln sie.

3 Die Basis der bis 1 cm stark werdenden Triebe ist verholzt.

4 Die schmalen Blätter sind gegenständig und vierreihig angeordnet.

5 Die Blätter sind immergrün, schuppenartig und werden bis 4 mm lang.

6 Die Blüten sind traubig und einseitswendig an den Ästen ausgerichtet.

7 Am Blütenkelch sitzt ein aus 4 Hochblättern zusammengesetzter, grüner Außenkelch.

8 Die violettrote Blüte wird aus 4 Kelch-, 4 Kron- und 8 Staubblättern gebildet.

9 Der violettfarbene Kelch (a) wird doppelt so lang wie die Blütenkrone (b).

10 Die Frucht ist eine kugelige, mit Haaren besetzte Kapsel.

Spitz-Wegerich

Die Outdoor-Apotheke

Plantago lanceolatamehrjährig | 0,5 m | Mai bis September | braun und hellgelb

Standort

Der Spitz-Wegerich wächst in eher mageren bis mäßig nährstoffreichen Wiesen und Weiden sowie an Wegrändern und auf Äckern auf sandigen und lehmigen Böden.

Inhaltsstoffe

Iridoidglycoside (Aucubin, Catapol), Flavonoide (Apigenin, Luteolin), Cumarine, Schleimstoffe, Gerbstoffe, Phenolsäuren (Cistanosid, Kaffeesäure), Kieselsäure, Galacturonsäure, Glucose, Mineralstoffe (Zink, Kalium), ätherisches Öl

Zu verwendender Pflanzenteil

Sammelzeit

April bis September

Heilwirkung

Spitz-Wegerich ist eine stark entzündungshemmende und antibiotisch wirkende Heilpflanze, insbesondere bei Erkrankungen der oberen Atemwege. Er mildert den Hustenschmerz sowie die Intensität und Häufigkeit von Hustenattacken, ist schleimlösend und erleichtert das Abhusten. Zudem regt er die sogenannten »Fresszellen« oder Granulozyten, die einen Teil des Immunsystems bilden, zu gesteigerter Aktivität an.

Wässrige Extrakte aus Spitz-Wegerich-Blättern fördern die Blutgerinnung und im Laborversuch das Gewebewachstum (Epithelwachstum). Damit ließ sich die volksmedizinische Verwendung als Wundwaschung oder -kompresse vollständig bestätigen. Frische zerriebene Blätter sind in der Outdoor-Apotheke ein probates Mittel bei Juckreiz nach Insektenstichen. Mundspülungen mit dem Presssaft oder das Kauen frischer Spitz-Wegerich-Blätter haben eine karieshemmende Wirkung.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Verwendung in der Hausapotheke

Die stärkste antimikrobielle Wirkung haben wässrige Pflanzenauszüge; die höchste antibiotische Wirksamkeit gegen eine breite Anzahl (Erkältungskrankheiten auslösender) Bakterien hat der Presssaft der Pflanze. Aber auch der klassische Erdkammersirup (siehe unten) hat hervorragende antibiotische Qualitäten und ist als fester Bestandteil der Hausapotheke für Familien unbedingt zu empfehlen.

Rezept: Erdkammersirup für Erkältungen

Bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit

1 Einmachglas mit Glasdeckel Honig

frische Spitz-Wegerich-Blätter

Erdloch in der Größe des Einmachglases, ca. 50 cm tief

Frische, leicht angetrocknete Blätter klein schneiden und 1 cm hoch dicht in das Glas füllen, mit einer Honigschicht von ebenfalls 1cm Höhe bedecken, dann wieder Spitz-Wegerich, dann Honig, bis das Glas gefüllt ist. Mit Honig abschließen. 4 Stunden ruhen lassen, Honig nachfüllen. Den Glasdeckel lose auflegen, mit einem Tuch bedecken und mit einer Schnur verschließen. Das Glas in das vorbereitete Erdloch stellen und ein kleines Brettchen auflegen. Nun das Loch wieder mit Erde verschließen und die Stelle markieren (das Vergraben im Erdloch gewährleistet die für die Reifung nötige gleichbleibende Temperatur). Nach 3 Monaten ausgraben, die Flüssigkeit abseihen und in Flaschen abfüllen. Gekühlt ist der Sirup etwa 10 Monate haltbar.