- -

- 100%

- +

Quellen

Blaschek 2015, Hänsel et al. 2013c, Ferrazzano et al. 2015, Kováč et al. 2015

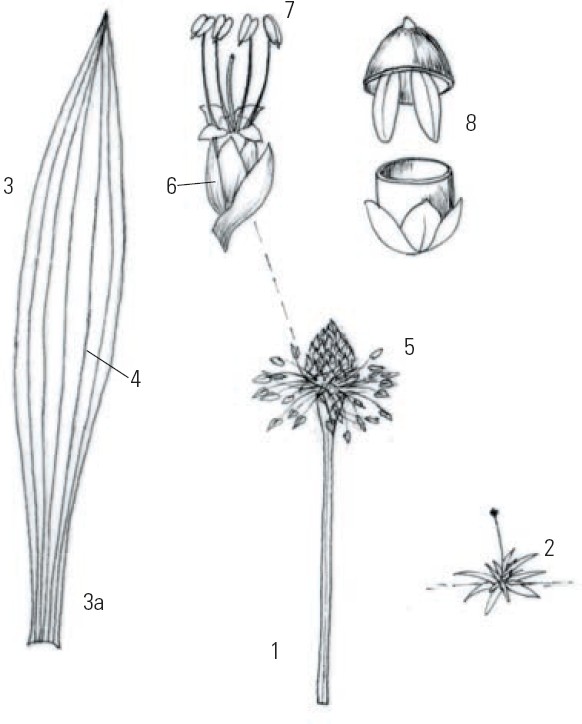

Die vielen hellgelben Staubblätter umkränzen die Ähre.

Der knospige Blütenstand vor der Blüte erscheint durch schwärzliche Schuppen dunkel.

Bei der Frucht handelt es sich um eine eiförmige, bis 4 mm lange, zweisamige Kapsel.

Der Spitz-Wegerich hat eine fein verästelte Wurzel.

Junge Blätter sind vor allem auf der Unterseite zart behaart.

Die Blattadern treten deutlich hervor.

So erscheint der Spitz-Wegerich im Frühjahr.

1 Der Stängel ist unverzweigt, blattlos und mit mehreren Kanten gefurcht.

2 Alle Blätter wachsen in einer grundständigen Rosette.

3 Die Blätter sind schmal länglich geformt und am Grunde deutlich verjüngt (a), ihre Länge beträgt bis zu 30 cm.

4 Aus der Blattfläche treten deutlich 3–7 Blattadern hervor.

5 Der Blütenstand ist eine vielblütige, eiförmige bis kurz-zylindrische Ähre.

6 Die Blütenkrone ist bis 4 mm lang und von bräunlicher Farbe.

7 Die 4 gelblichen Staubblätter ragen lang aus der Blüte heraus, sie sind zwei- bis dreimal so lang wie die Blütenkrone.

8 Die Frucht ist eine eiförmige, zweisamige Kapsel, die bis 4 mm lang werden kann.

Gewöhnliche Braunelle

Zur Mundraumpflege

Prunella vulgarismehrjährig | 0,3 m | Juni bis September | blauviolett

Standort

Die Gewöhnliche Braunelle besiedelt nährstoffreiche Standorte in Wiesen- und Weiden sowie an Ufern, Wegrändern und Grünstreifen.

Inhaltsstoffe

Bitterstoffe, Gerbstoffe, Saponin, organische Säuren (Rosmarinsäure, Betulinsäure), Phenolsäuren (Kaffeesäure), Triterpene (Ursolsäure), Flavonoide (Rutin, Quercetin), Carotinoide, Vitamin K, ätherisches Öl

Zu verwendender Pflanzenteil

Sammelzeit

Juni bis August

Heilwirkung

Durch den hohen Gerbstoffgehalt der Pflanze wirken Braunellen-Aufgüsse als Gurgelwasser und Spülung bei Mundschleimhaut- und Rachenentzündung (Pharyngitis) desinfizierend, antiseptisch und entzündungshemmend, durch den hohen Gehalt an Betulinsäure zudem antiviral unter anderem in Bezug auf Herpessimplex-Viren und antibiotisch unter anderem gegenüber dem Scharlacherreger Streptococcus pyogenes. Durch ihre nebenwirkungsfrei immunstärkende Wirkung ist die Braunelle ein Adaptogen.

Frische Braunellenblätter können in der Outdoor-Apotheke zu einem Frischpflanzenbrei verarbeitet werden, der als Wundauflage nicht nur antibakteriell, blutungsstillend und wundheilend ist, sondern auch die Schmerzempfindung hemmt. Das ist besonders günstig bei großflächigen, die Beweglichkeit einschränkenden Schürfwunden.

Weitere Anwendungsgebiete der zudem antiallergenen Heilpflanze sind entzündliche und allergische Hauterkrankungen.

Durch ihre antidiabetische Wirkung eignet sich die Braunelle als Zusatz zu Teemischungen in der Begleitbehandlung von Diabetes.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Verwendung in der Hausapotheke

Zur Wundversorgung, für Mundspülungen und als adaptogener Zusatz für immunstärkende Kräutermischungen kann die Braunelle als alkoholische Tinktur angesetzt werden. Gleichzeitig empfiehlt sich ein Vorrat an getrocknetem Braunellenkraut für Aufgüsse und Waschungen, da wässrige Auszüge wirksamer sind als alkoholische.

Rezept: Adaptogene Kräutermischung

Vogelmiere (Stellaria media, Apotheke,

Kräuterladen oder selbst gesammelt)

Grüner Hafer (Avena sativa, Gärtnerei)

Gewöhnliche Braunelle

Getrocknete Rosenwurz (Rhodiola rosea, Apotheke)

Alkohol (40 %, z. B. Kirschgeist)

Vogelmiere, Hafer und Braunelle nacheinander über das Jahr verteilt zu gleichen Teilen in einem Ansatzglas sammeln, mit der gleichen Menge Rosenwurz auffüllen und mit genügend Alkohol bedecken. (Zur Herstellung von pflanzlichen Tinkturen siehe Seite 249.) Zur Prophylaxe von stressbedingten Beschwerden und grippalen Erkrankungen kurmäßig über drei Wochen tropfenweise einnehmen.

Quellen

Mahboubi et al. 2015, Rafaat et al. 2016, Rasool/ Ganai 2013, Ryu et al. 1992, Ryu et al. 2000, Sahin et al. 2011, Wang et al. 2000

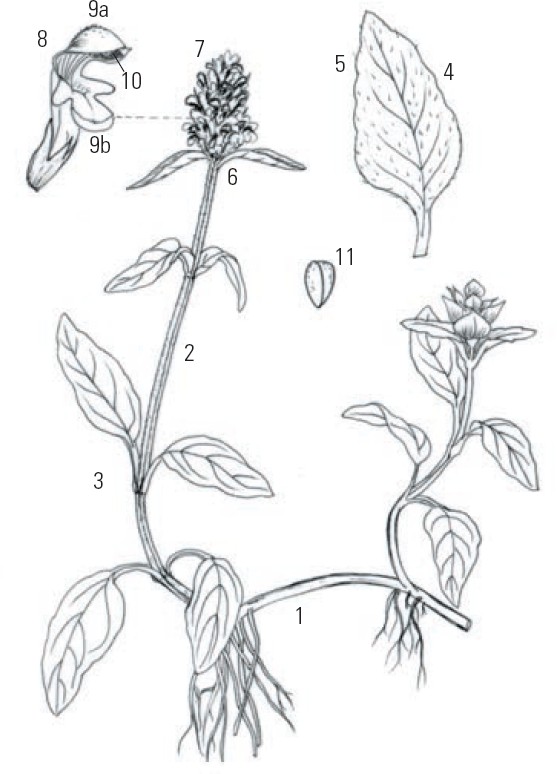

Die Oberlippe der Blüte ist helmförmig, die Unterlippe hat drei Lappen.

In den trockenen Kelchen lagern im Herbst die Früchte.

Der Stängel ist vierkantig.

Die Blätter sind spärlich behaart.

Der kriechende Wurzelstock wächst längs und treibt an anderer Stelle erneut aus.

Der Blütenkelch hat drei verwachsene und zwei freiere Zipfel.

Die Nüsschen sind glatt und eiförmig.

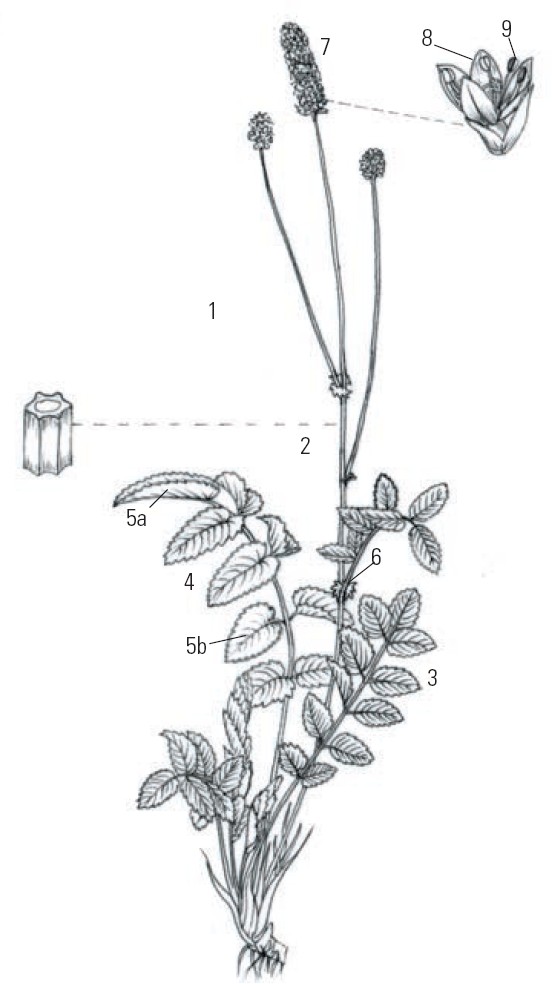

1 Die Pflanze bildet oberirdische Ausläufer.

2 Der aufrecht oder aufsteigend wachsende Stängel ist wie die Blätter zerstreut behaart und oftmals rötlich überlaufen.

3 Jeweils zwei Blätter stehen in gegenständiger Blattstellung paarweise gegenüber.

4 Die spärlich behaarten Blätter sind von länglicher Form.

5 Der Blattrand ist ganzrandig oder schwach gekerbt.

6 Das oberste Blattpaar trägt den Blütenstand.

7 Die Blüten sind zu mehreren in einem zylindrischen Köpfchen angeordnet.

8 Die blauviolette Blütenkrone ist zweilippig und 1 bis 1,5 cm lang.

9 Die Blüten-Oberlippe ist helmförmig (a), die Unterlippe dreiteilig (b).

10 Die 4 Staubblätter steigen unter der Oberlippe auf.

11 Die Frucht ist aus 4 rundlich-eiförmigen, bis 2 mm langen, glatten Nüsschen zusammengesetzt.

Wiesen-Salbei

Wohltat für Hals und Rachen

Salvia pratensismehrjährig | 0,6 m | Mai bis August | blauviolett

Standort

Der Wiesen-Salbei besiedelt meist kalkreiche Standorte in trockenen Wiesen, auf Dämmen, Böschungen, Verkehrsinseln und an Wegrändern.

Inhaltsstoffe

Flavonoide (Rutin), Triterpene (Lupeol, Ursolsäure), Gerbstoffe, Phenolsäuren (Rosmarinsäure, Kaffeesäure), Mineralstoffe (Magnesium, Zink), ätherisches Öl (Caryophyllene, Cineol)

Zu verwendender Pflanzenteil

Sammelzeit

Mai bis August

Heilwirkung

Insbesondere für Kinder ist der Wiesen-Salbei wesentlich besser geeignet als der Echte Salbei, da er im Gegensatz zu diesem nur einen sehr geringen Thujongehalt bei vergleichsweise starker antimikrobieller Wirkung hat. Wiesen-Salbei eignet sich deshalb bestens zur Zubereitung von Erkältungstees, Hustensirup sowie zur Linderung von Halsschmerzen oder Rachenentzündungen.

Bemerkenswert ist der hohe Anteil des seltenen γ-Muurolen im ätherischen Öl des Wiesen-Salbeis, das speziell auf Hautzellen entzündungshemmend und regenerativ wirkt und deshalb auch häufig Bestandteil von Salben gegen Hautausschläge ist. Auch die Pflanze selbst wirkt entzündungshemmend bei Hauterkrankungen und Ekzemen, die durch den hohen Gehalt an Magnesium oft in Rekordzeit abklingen.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Verwendung in der Hausapotheke

Wiesen-Salbei kann als getrocknetes Kraut für Aufgüsse, Waschungen und Kompressen sowie als Sirup oder als Urtinktur aufbewahrt werden. Zur Bereitung alkoholischer Pflanzenauszüge, die auch als Hautsalbengrundlage dienen können, wird ein Alkoholgehalt von 50 Prozent benötigt; das im ätherischen Öl enthaltene Muurolen ist lichtempfindlich, weshalb Wiesen-Salbei sowohl als getrocknetes Kraut wie als alkoholischer Auszug vor Licht geschützt aufbewahrt werden muss.

Rezept: Wiesen-Salbei-Hustensirup

1 Biozitrone

200g Wiesen-Salbei-Kraut ohne Stängel

500g Zucker

500ml Wasser

30ml Himbeersirup (Bioqualität)

10 Braunglasgläser zu 50 ml

Die Zitrone waschen, in 1 cm dicke Scheiben schneiden und schichtweise abwechselnd mit dem Wiesen-Salbei in einen großen (Emaille-) Topf füllen. Den Zucker daraufstreuen und mit dem Wasser übergießen. Aufkochen, 15 Minuten köcheln lassen, dann noch heiß abseihen. Den Himbeersirup unterrühren und in die Braunglasgläser abfüllen. Verschlossen im Kühlschrank aufbewahrt, hält sich der Sirup mehrere Monate, angebrochene Gläser sollte man rasch aufbrauchen.

Quellen

Ashton Acton 2012, Coisin et al. 2012, Kintzios 2003, List/Hörhammer 2013b, Peter 2012, Smekalova et al. 2010, Szentmihályi/Then 2002, Then et al. 1998, Velickovic et al. 2002

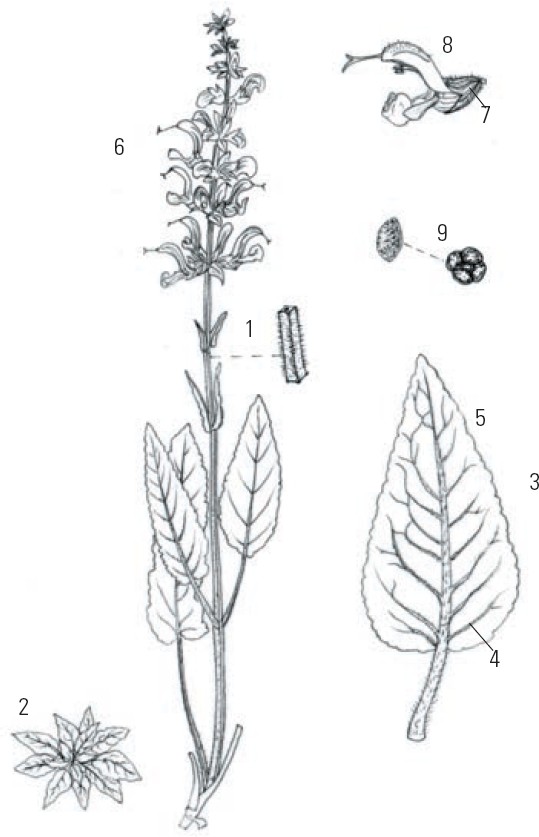

Die Stängel stehen meist aufrecht und sind im Bereich des Blütenstandes häufig verzweigt.

Die Stängel sind kräftig und locker behaart.

Zahlreiche Blüten bilden einen reichhaltigen, ährenartigen Blütenstand.

Der Blattrand ist unregelmäßig gezähnt oder gekerbt.

Der Blütenstand ist leicht nickend, wenn er noch nicht erblüht ist.

Die Blütenkrone ist helmartig gewölbt.

Die Teilfrüchte sind eiförmige Nüsschen.

1 Die kräftigen, locker behaarten Stängel stehen meist aufrecht, sind im Bereich des Blütenstandes oft verzweigt und im Querschnitt vierkantig.

2 Vor der Blüte erscheint eine bodennahe Blattrosette mit bis zu 10 cm langen, runzligen und lang gestielten Blättern.

3 Beim Zerreiben riechen die Blätter leicht nach Salbei.

4 Die Blattnerven treten vor allem auf der Blattunterseite deutlich hervor und sind ebenso wie die Blattstiele behaart.

5 Der Blattrand ist unregelmäßig und grob gezähnt oder gekerbt.

6 Der reichhaltige, ährenartige Blütenstand setzt sich aus zahlreichen Blüten zusammen.

7 Die behaarten Blütenkelche sind oftmals rot überlaufen.

8 Die bis 2 cm lange, helmartig gewölbte Blütenkrone ist zumeist dunkelviolett, selten weiß oder rötlich.

9 Die Frucht ist aus 4 eiförmigen Nüsschen zusammengesetzt.

Großer Wiesenknopf

Der Blutungsstiller

Sanguisorba officinalismehrjährig | 1,2 m | Mai bis August | rotbraun

Standort

Der Große Wiesenknopf kommt vor allem in feuchten oder nassen Wiesen vor.

Inhaltsstoffe

Gerbstoffe, Bitterstoffe, Triterpene (Sanguisorbin), Flavonoide (Kämpferol, Quercetin, Hyperin), Procyanidine (Catechin), Polysaccharide, Polyphenole (Ferulasäure), Syringol, Vitamin C, Anthocyane [Blüte], Sterine, ätherisches Öl [Wurzel]

Zu verwendende Pflanzenteile

Sammelzeit

Juni bis Juli

Heilwirkung

Der Große Wiesenknopf zeichnet sich durch den hohen Gehalt an Gerbstoffen in erster Linie durch seine antibakterielle wie antivirale und grundsätzlich adstringierende und blutungsstillende Wirkung aus; an seiner herausragenden Wirkung als Blutstiller sind zudem die im blühenden Kraut enthaltenen Polysaccharide beteiligt. Die Heilpflanze ist nicht nur antiseptisch und wundheilend, sondern auch stark entzündungshemmend, abschwellend und immunstärkend; Letzteres durch die Anregung der Bildung von Makrophagen.

Der Wiesenknopf hat damit ein breites Anwendungsgebiet: von frischen Wunden und Hautentzündungen über Durchfallerkrankungen verschiedener Ursache bis hin zu übermäßiger Menstruationsblutung.

Erst in den letzten Jahren wurde die vor Strahlung schützende (radioprotektive) Wirkung des polysaccharidreichen Blütenextrakts auf menschliche Lymphozyten entdeckt, wodurch die Schädigung der DNA verringert wird. Durch die Hemmung der Histaminausschüttung hat der Wiesenknopf auch eine starke antiallergene Wirkung. Seine deutlich stimmungsaufhellende Wirkung beruht vermutlich auf dem in der gesamten Pflanze enthaltenen Flavon Hyperin; im Labor und am Menschen konnte ein nervenschützender (neuroprotektiver) Effekt des Wurzelextrakts nachgewiesen werden, der bei kurmäßiger Anwendung ischämischen Schlaganfällen vorbeugen und die kognitive Gedächtnisleitung verbessern konnte.

Wässrige Auszüge aus Wiesenknopfkraut regulieren den Fettstoffwechsel, führen zu einem verstärkten Abbau von Blutfetten wie Triglyceriden und führen langfristig zu einer Reduzierung des Körpergewichts. Dass der Wurzelextrakt der Pflanze auch noch stark hautglättend ist und durch die Verbesserung der Hautelastizität einer Hautschädigung durch UVB-Strahlung entgegenwirkt, ist bei dieser außergewöhnlich breiten Heilwirkung nur noch Kosmetik!

Aufgrund seiner Ungiftigkeit auch bei längerfristiger Einnahme und seiner unspezifischen, die Widerstandskraft des Organismus signifikant verbessernden Wirkung zählt der Große Wiesenknopf zu den heimischen Adaptogenen.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Verwendung in der Hausapotheke

Wiesenknopf dient in der Hausapotheke als alkoholische Tinktur zur direkten Wundbehandlung oder als getrocknetes Kraut für Aufgüsse zu Wundwaschungen und Kompressen. Auch bei Krampfadern wirken Umschläge mit Wiesenknopf-Aufgüssen gefäßverengend, venenstimulierend und abschwellend, besonders angenehm sind im Sommer bei schweren Beinen gekühlte Umschläge.

Rezept: Stimmungsaufhellende Tropfenmischung

Bei klimakterischen Monatsblutungen (Menorrhagien)

20ml Großer Wiesenknopf, Urtinktur (ganze Pflanze)

10ml Frauenmantel, Urtinktur (Seite 22)

11ml Bryophyllum, Urtinktur (Bryophyllum calycinum, Apotheke)

10ml Aurum muriaticum natronatum D12 (Apotheke)

Alles mischen. Bei akuten Beschwerden zweimal täglich 10 Tropfen der Mischung einnehmen.

Quellen

Hoppe 1975, Jung et al. 2016, Kim et al. 2008, List/Hörhammer 2013b, Nguyen et al. 2008, Park et al. 2004, Pawlaczyk-Graja et al. 2016, Sha et al. 1998, Tong et al. 2015, Tsukahara et al. 2001, Yang et al. 2016

Der zylindrisch geformte Blütenstand wird bis zu 3 cm lang.

Der Wuchs ist aufrecht und im oberen Bereich verzweigt.

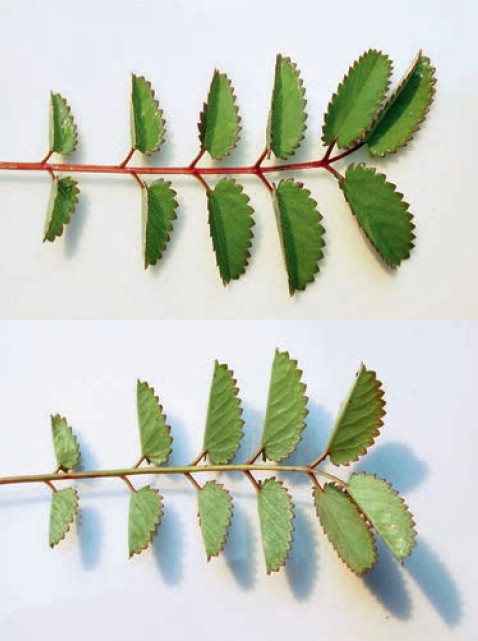

Das Blatt besteht aus vielen Teilblattpaaren und einem Endblättchen.

Der Blütenstand besteht aus bis zu 40 Einzelblüten.

Die Pflanze hat eine kräftige, dunkle Pfahlwurzel.

Die Teilblättchen haben an jeder Seite mehr als 10 Zähne.

Der Kelch hat 4 rote Zipfel. Die Kronblätter fehlen

1 Der Wuchs ist aufrecht und im oberen Drittel verzweigt.

2 Der meist einzeln stehende Stängel ist gerillt und in seinem Inneren hohl.

3 Das Blatt ist unpaarig gefiedert, es ist also aus einer ungeraden Anzahl an Teilblättchen zusammengesetzt. Es gibt bis zu 8 Teilblattpaare und ein ähnlich großes Endblättchen.

4 Die Teilblättchen haben im Unterschied zum Kleinen Wiesenknopf an jeder Seite mehr als 10 Zähne.

5 Die Blattunterseiten sind blau- bis graugrün (a), die Oberseiten dunkelgrün (b).

6 An der Basis der Blätter befinden sich stark gezähnte Nebenblätter.

7 Der zylindrisch geformte, braunrote Blütenstand ist lang gestielt, wird bis zu 3 cm lang und bis 1 cm breit.

8 Der blütenblattähnliche Blütenkelch läuft in 4 braunrote Zipfel aus.

9 Die Blüte trägt 4 Staubblätter, die Kronblätter fehlen.

Wiesen-Löwenzahn (Artengruppe)

Ein Kraftprotz für die Leber

Taraxacum sectio Ruderaliamehrjährig | 0,4 m | April bis Juli | gelb

Standort

Der Wiesen-Löwenzahn besiedelt nährstoffreiche Standorte in Wiesen und Weiden sowie an Wegrändern.

Inhaltsstoffe

Bitterstoffe, Gerbstoffe, Sesquiterpenlactone, Flavonoide (Apigenin, Luteolin, Quercetin), Phenolcarbonsäuren (Kaffeesäure, Cichoriensäure, Syringin), Phytosterole (β-Sitosterol), Cumarine (Scopoletin, Aesculetin, Umbelliferon), Mineralstoffe (Kaliumsalze), Vitamin C, Carotinoide, Inulin [Wurzel]

Zu verwendende Pflanzenteile

Sammelzeit

März bis Juni [Blätter], September bis Oktober [Wurzeln]

Heilwirkung

Der Löwenzahn ist das große Leberheilmittel der heimischen Flora. Durch die unmittelbare Förderung der Gallensekretion ist er als schnelle Hilfe bei Übelkeit und Blähungen (Meteorismus) nach allzu üppigen Speisen sowie als entgiftende Begleitung von Frühjahrskuren geeignet. Bereits bei einmaliger Einnahme steigert er die Tätigkeit der glatten Muskulatur im Verdauungstrakt, wirkt gallenflussfördernd, entzündungshemmend und entkrampfend. Seine volle Heilkraft entfaltet die Pflanze jedoch erst bei kurmäßiger Einnahme über einen Zeitraum von mindestens drei Wochen. In der (Nach-)Behandlung von Lebererkrankungen, wie chronischen Folgen von Hepatitis und toxischer Leberschädigung, bewirkt die im Löwenzahn einzigartige Komposition von Phenolcarbonsäuren, Phytosterolen und Bitterstoffen durch ihre antioxidative Wirkung eine Regeneration des Lipidstoffwechsels der Leber, bewirkt einen Neuaufbau von Leberzellen und schützt zudem vor akuter Pankreatitis. Durch die Wirkung auf die Leber unterstützt der Löwenzahn auch das Immunsystem in der Rekonvaleszenz nach Infektionskrankheiten und bei unspezifischen nächtlichen Schweißausbrüchen.

Regelmäßige Trinkkuren mit Löwenzahntee können das Auftreten von Hautunreinheiten verhindern und das Hautbild bei Jugend-Akne

verbessern; gleichzeitig schützt Löwenzahn vor Hautschädigung durch UVB-Strahlung.

Löwenzahnwurzel bewirkt eine starke Anregung der Nierenausscheidung mit vermehrter Wasserentleerung und wird vor allem zur Nachbehandlung von Blasenentzündungen eingesetzt.

Gegenanzeigen

Bei Gallenblasenemphysem, Entzündungen oder Verschluss der Gallenwege sowie bei Darmverschluss darf Löwenzahn nicht eingenommen werden; bei bereits vorliegenden Gallensteinen ausschließlich unter therapeutischer Begleitung. Bei Kinderwunsch sollten Männer Löwenzahn nicht über einen längeren Zeitraum hinweg einnehmen, da er die Spermienbildung hemmt und die Zeugungsfähigkeit mindert.

Verwendung in der Hausapotheke

In der Hausapotheke kann Löwenzahn als alkoholischer Auszug von oberirdischen Teilen (v. a. Blättern), der Wurzel oder der ganzen Pflanze aufbewahrt werden; die Pflanzenteile eignen sich auch für Teezubereitungen. Diese sollten aufgrund ihrer entwässernden (diuretischen) Wirkung allerdings nicht abends getrunken werden. Da die Pflanze fast ganzjährig zur Verfügung steht, ist der regelmäßige Verzehr frischer Löwenzahnblätter im Sinne der Gesundheitsvorsorge unbedingt empfehlenswert. Der Genuss von Löwenzahnkaffee aus der gerösteten Wurzel ist Geschmackssache, verfeinert mit Kakao und Milch ist er bei manchen Kindern in der Rekonvaleszenz von Infektionskrankheiten aber trotz aller Bitterkeit beliebt.

Rezept: Teemischung für den Darm

Bei unspezifischen Darmentzündungen

40g Löwenzahn, ganze Pflanze

30g Johanniskraut (Seite 164)

30g Melisse (Apotheke oder Kräuterladen)

30g Ringelblume (Apotheke oder Kräuterladen)

30g Fenchelsamen (Gewürzladen)

Alles mischen. 1 Esslöffel der Mischung mit kochendem Wasser überbrühen, 10 Minuten ziehen lassen, nicht süßen.

Quellen

Hoppe 1975, Jin et al. 2011, Schütz et al. 2006, Seo et al. 2005, Tahtamouni et al. 2011 und 2016, Yang/Li 2015, You et al. 2010