- -

- 100%

- +

Inhaltsstoffe

Flavonoide (Apigenin, Luteolin, Hyperosid), Cumarine (Umbeliforin), Phytosterole, Cholin, Fructose, Salicylsäure, Harz, Methylester (Herniarin), Bitterstoffe, Phenolsäuren (Kaffeesäure, Zimtsäure, Vanillinsäure), Schleimstoffe, ätherisches Öl (Bisalobol, Chamazulen)

Zu verwendender Pflanzenteil

Sammelzeit

Juni bis Juli

Heilwirkung

Innerlich wie äußerlich ist die Kamille eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste entzündungshemmende, schmerzstillende, desinfizierende und krampflösende Heilmittel der heimischen Flora.

Zu ihren innerlichen Indikationen zählen Verdauungsstörungen, gastritische Magenbeschwerden, Gallenleiden und Helicobacter-Infektionen, Unterleibskrämpfe und Menstruationsbeschwerden sowie katharrische Erkrankungen, Husten und Bronchitis. Aus Kamillenblüten wird hierfür ein Aufguss zubereitet, der bei Erkältungskrankheiten auch zum Inhalieren verwendet werden kann. Die Kamille ist auch angezeigt zur Begleitung und Nachbehandlung von Streptokokken-Infektionen, da sie nicht nur fiebersenkend, sondern auch antibakteriell auf verschiedene Spezies von Streptokokken-Bakterien und inaktivierend auf herzschädigende Streptokokken-Toxine wirkt. Gurgellösungen wirken entzündungshemmend und schmerzlindernd bei Entzündungen von Mund- und Rachenschleimhaut.

Äußerlich eignen sich Waschungen, Kompressen und Salbenzubereitungen mit Kamille zur Behandlung von Hautinfektionen, Akne und schlecht heilenden Wunden. Wenig bekannt ist die sehr gute Wirkung der Kamille beim Karpaltunnelsyndrom in Bezug auf Beweglichkeit und Schmerzreduktion; auch bei arthrotischen Beschwerden der Kniegelenke zeigte sich eine Reduzierung der Gelenkssteifigkeit in Verbindung mit einem geringeren Bedarf an Schmerzmitteln.

Gegenanzeigen

Bei bekannter Korbblütlerallergie ist die Kamille zu vermeiden. Entzündungen der Augen dürfen generell nicht mit Kamille behandelt werden. Andere Gegenanzeigen sind nicht bekannt.

Verwendung in der Hausapotheke

Besonders wertvoll ist das aus Kamillenblüten gewonnene ätherische Öl, das durch den Farbstoff Chamazulen blau gefärbt ist. Für die Hausapotheke bietet es sich allerdings eher an, die getrockneten Blüten luftdicht verpackt zur Bereitung von Aufgüssen oder Inhalationen aufzubewahren, da auch diese über einen hohen Gehalt ätherischen Öls verfügen. Getrocknete Kamillenblüten sind auch für Waschungen oder Kompressen geeignet; zur Salbenherstellung zur Behandlung von Beschwerden des Bewegungsapparats empfehlen sich Zubereitungen aus der Frischpflanze. Alkoholische Pflanzenauszüge sind weniger empfehlenswert, da viele der Inhaltsstoffe in Alkohol nur schlecht löslich sind und Kamillentinktur zudem schnell kippt.

Rezept: Schmerzlindernde Salbe

Bei Arthrose und Schmerzen in den Kniegelenken

20g Kamillenblüten

10g Lärchennadeln (Larix decidua, Kräuterladen)

200ml Olivenöl, extra nativ (Bioqualität)

10g Lärchenharz (Larix decidua, Kräuterladen oder Apotheke)

20g Bienenwachs (Drogerie)

10ml Formica rufa, Dil. D4 (Apotheke)

10 Tropfen ätherisches Lärchenöl (Larix decidua, Apotheke)

Kamillenblüten, Lärchennadeln und Olivenöl im Wasserbad langsam erwärmen und 20 Minuten auf kleiner Flamme köcheln, aber nicht kochen lassen. Dann abseihen. Lärchenharz und Bienenwachs dazugeben, zum Schmelzen bringen, dann die Hitze abschalten und kalt rühren. Während des Kaltrührens Formica rufa Dil. und Lärchenöl hineinträufeln. Die Mischung in eine Salbendose abfüllen. Die Salbe ist etwa 12 Monate haltbar.

Quellen

Amsterdam et al. 2012, Blaschek 2015, Falbe/ Regitz 2014, Hashempur et al. 2015, Mao et al. 2016, Murti et al. 2012, Owlia et al. 2007, Perez 2001, Schulz/Hänsel, 2013b, Shoara et al. 2015, Singh et al. 2011

Die weißen Zungenblüten sind zurückgeschlagen.

Einzelne Blütenköpfchen sitzen auf langen Stielen.

Der Blütenboden ist innen hohl.

Die Blätter sind fein verästelt gefiedert.

Die hellgrünen Hüllblätter bilden einen nahezu einreihigen Kranz.

Die Röhrenblüten sind um ein Vielfaches kleiner als die Zungenblüten.

Die Stängel sind kahl.

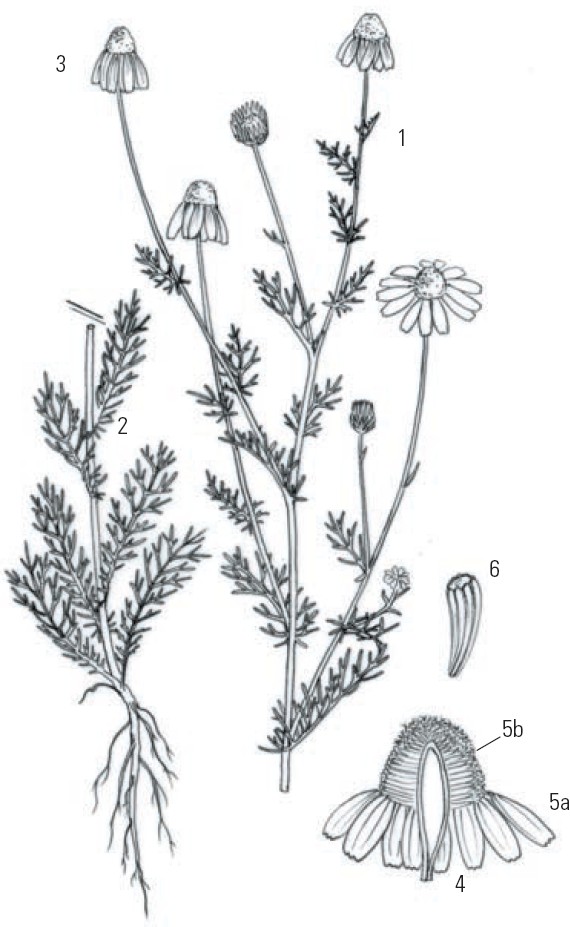

1 Die ganze Pflanze riecht stark aromatisch nach Kamille.

2 Die fein verästelten Blätter sind wechselständig am aufrecht stehenden Stängel angeordnet.

3 Die Blütenköpfchen sitzen einzeln auf langen Stielen.

4 Der kegelförmige Blütenboden ist innen hohl.

5 Die Blütenköpfchen sind aus zurückgeschlagenen weißen Zungenblüten (a) und gelben Röhrenblüten (b) zusammengesetzt.

6 Die gerippten Früchte werden bis etwa 2 mm lang.

Echter Steinklee

Der Durchblutungsförderer

Melilotus officinalisein- bis zweijährig | 1 m | Juni bis September | gelb oder weißlich

Standort

Der Echte Steinklee wächst an sonnig-warmen Standorten an Acker-, Weg- und Straßenrändern, auf Bahnschotter, Schuttplätzen und in Steinbrüchen.

Inhaltsstoffe

Cumarine (Melilotin, Umbelliferon), Phenolsäuren (Ferulasäure, Kaffeesäure), Salicylsäure, Triterpensaponine, Polysaccharide, Gerbstoffe

Zu verwendender Pflanzenteil

Sammelzeit

Juli bis August

Heilwirkung

Steinklee ist die Grundlage für die Herstellung blutverdünnender und Gewebewasser abführender (antiödematöser) Cumarinpräparate; dementsprechend wird die zusätzlich entzündungshemmende Heilpflanze bei gestörter Funktion der Venen (venöser Insuffizienz), Durchblutungsstörungen, postthrombotischem Syndrom und unterstützend bei Venenentzündungen (Thrombophlebitis) sowie bei Lymphstau eingesetzt. Seine entspannende und beruhigende Wirkung entfaltet Steinklee als Aufguss, der abends eigenommen auch den Schlaf fördert.

Als Kühlkompresse eignen sich Auflagen aus einem starken Steinkleeaufguss zur Resorption oberflächlicher Blutergüsse, bei Prellungen, Verstauchungen und Beschwerden der Kniegelenke durch Überlastung. Untersuchungen zeigen eine generelle Beschleunigung der Wundheilung sowie eine antibakterielle Wirkung. Auch bei Kopfschmerzen durch Hitze und zu langen Aufenthalt in der Sonne wirken kühle Steinkleekompressen lindernd. Bei Kopfschmerzen nach einem feuchtfröhlichen Abend sollte man zu Steinkleetee greifen.

Gegenanzeigen

Patienten unter Marcumartherapie und vor Operationen dürfen Steinklee nicht einnehmen, da aufgrund der blutverdünnenden Wirkung die Gefahr von inneren Blutungen besteht. In Schwangerschaft und Stillzeit darf Steinklee nicht innerlich angewendet werden. Bei Überdosierung können Kopfschmerzen auftreten.

Verwendung in der Hausapotheke

Da sich in Untersuchungen alkoholische Pflanzenauszüge als wesentlich weniger wirksam erwiesen haben als wässrige Zubereitungen, wird Steinklee in der Hausapotheke bevorzugt als getrocknetes Kraut zur Bereitung von Kompressen, Wundwaschungen und Aufgüssen aufbewahrt. Das charakteristisch duftende Cumarin entsteht als Duftstoff durch eine Enzymreaktion beim Trocknen, Steinklee muss deshalb luftdicht verschlossen aufbewahrt werden.

Rezept: Venentonikum

Zur täglichen Einreibung bei Neigung zu schweren Beinen und nächtlichen Wadenkrämpfen

1 Handvoll Echter Steinklee, erntefrisch

60ml Pistazienkernöl (Drogerie, Feinkostladen)

16g Wollwachs (Adeps lanae, Drogerie)

8g Bienenwachs (Drogerie)

10 Tropfen ätherisches Rosmarinöl (Rosmarinus officinalis, Apotheke)

Den Steinklee mit Pistazienöl übergießen, sodass er bedeckt ist. 20 Minuten im Wasserbad erhitzen, aber nicht zum Kochen bringen; durch ein Mulltuch abseihen. Nun Wollwachs und Bienenwachs dazugeben, nochmals erwärmen, bis sich alles vermischt hat. Vom Herd nehmen, das Rosmarinöl eintropfen, die Mischung kalt rühren und in eine Salbendose abfüllen. Die Salbe ist etwa 12 Monate haltbar.

Quellen

Blaschek 2015, Mladenović et al. 2016, Pleşca-Manea et al. 2002, Podkolzin et al. 1996

Die Blüten bilden reichhaltige Blütenstände.

Der Blütenkelch hat 5 in etwa gleich lange Zähne.

Die Stängel sind kahl und aufrecht.

Die Wurzel ist braunrötlich gefärbt.

Die Frucht ist eine unbehaarte Hülse mit Querrippen.

Die Blätter sind dreizählig.

Das mittlere Teilblatt ist lang und abgeknickt gestielt.

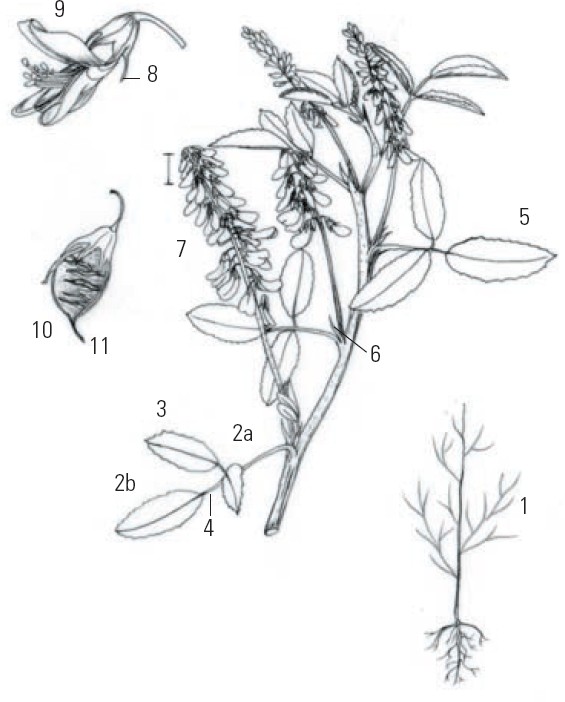

1 Der Stängel ist buschig verzweigt.

2 Die Blätter sind gestielt (a) und dreizählig (b).

3 Die Form der Teilblätter ist länglich-oval oder länglich (verkehrt) eiförmig.

4 Das mittlere Teilblatt ist (relativ) lang gestielt.

5 Der Blattrand ist in der oberen Hälfte schwach gezähnt.

6 Die kleinen Nebenblätter sind spitz, länglich und meist ganzrandig.

7 Die Blüten stehen in bis zu 10 cm langen, reichhaltigen Blütenständen.

8 Der Blütenkelch endet in 5 etwa gleich langen Zähnen.

9 Die gelbe Blütenkrone ist am Blütenstiel hängend angeordnet.

10 Die bis zu 8 Samen enthaltende Frucht ist eine unbehaarte, bis 5 mm lange, eiförmige, durch Querrippen gekennzeichnete Hülse.

11 An den Hülsen verbleibt ein kurzer Griffelrest.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.