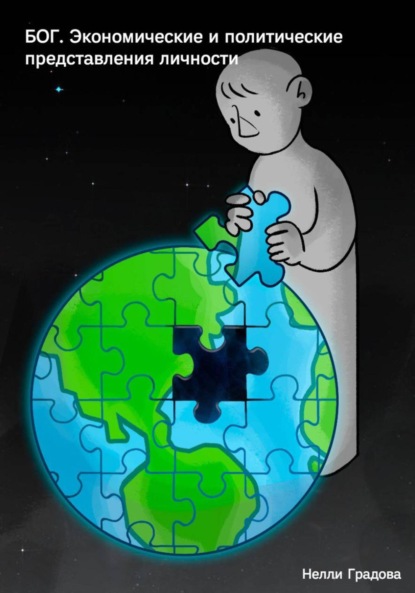

БОГ. Экономические и политические представления личности

- -

- 100%

- +

Рациональные причины иррационального поведения.

Книга Третья. БОГ. Как источник и мерило Высшей Справедливости.

В этой части мне придется отойти от строгости академического повествования, доказательности эмпирических исследований. Вопрос Политической Справедливости является самым иррациональным из всех вопросов Политики и Экономики. И именно данную иррациональность многие люди веками называют «БОГ». И не могут объяснить.

Хотим мы того, или нет, но концепция Бога есть у каждого человека. Ну, или концепция отрицания Бога, то есть атеизма, что для понимания механизма формирования представления о Справедливости, Политической Справедливости, собственно одно и тоже.

На всех уровнях, этапах, во все периоды развития человечества, мировоззрение включало, включает, и всегда будет включать отношения Я (Мы), Мир, Бог.

То есть Я и Мир,

Мир и Я.

Мы и Мир.

Мир и Мы.

Я и Бог.

Бог и Я.

Мы и Бог.

Бог и Мы.

Мир и Бог.

Бог и Они.

Я и Мы.

Мы и Я.

Я и Они.

Мы и Они

Мир и Бог.

Мы и Бог.

Они и Бог.

Бог и Мир.

Бог это не только определение, именование принципов создания и управления Миром, Вселенной. Но и принцип осуществления Справедливости во всей её полноте. Политической и Экономической Справедливости – Принципа Справедливости распределения Благ.

Я изучаю не Бога, не религии, не политику, не политические Справедливости, а ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ О БОГЕ, ПОЛИТИКЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Мы все, достигнув 14-16 лет, находимся в едином информационном пространстве.

Но! воспринимаем только то, что соотносится с нашими представлениями, сформированными до года, до семи, частично выраженным в словах и поиске своего места в мире до 14 лет.

Третья книга появилась неожиданно для автора. Подтверждения эмпирического сложных теорий формирования мировоззрения, и доказанного появления межпоколенческих различий в контексте эмоциональной атмосферы общества, из чего сложились две первые части, с одной стороны настроили меня на оптимистичный и практический лад, а с другой, привели к выводам, стоящим за пределами гипотез, идей и мыслей первой и второй части. Эта часть стала нужна мне как некое послесловие к исследованиям и как возможный анонс новых. Для того, чтобы еще раз проговорить как именно наши представления/убеждения о Доверии к окружающему миру, о Справедливости окружающего мира и значимости Я отдельного человека, влияют на наш окружающий мир во всем его разнообразии форм и видов. Такие представления формируются благодаря непосредственному и опосредованному (через культуру) воздействию общества на человека. Как именно – описано выше. Третья часть важна скорее как возможность поговорить о том, как могут развиваться государства и граждане в контексте этих самых Доверия, Справедливости, Значимости Собственного Я. Если, на ваш взгляд, это звучит несколько далеко от психологии и социологии, напомню, что суть любой политики и деятельности любого государства есть удовлетворение физиологических и психологических потребностей граждан. «Хлеба и зрелищ», как писали уже несколько тысячелетий назад! И да, государство работает на гражданина, а не гражданин на государство. Хотя в отдельных случаях некоторые группы людей, соотносящих себя с государством, ловко заставляют именно граждан работать на них.

Вторая причина почему мне, как и вам, читателям, просто необходима третья часть, это то, что для анализа важнейших событий политического прошлого и будущего, а именно смены политических систем, уже третье столетие повсеместно используется только один метод. Наблюдается определенный застой научной, социологической, философской мысли. Тем более, что, по моему мнению, этот метод привел нас к определенному тупику. А именно, начиная с 19 века, с публикации работ Карла Маркса и Фридриха Энгельса, вся всемирная история объясняется с точки зрения развития классового общества, перехода прав на средства производства, и, соответственно, прав на прибыль, от одного класса к другому. Данная теория несомненно имеет место быть. Но она действительна только для индустриального общества, для капитализма, социализма, возможного коммунизма, который пока не реализован. Единственное что удивляет меня сейчас, это то, что эту теорию приняли и используют не только убежденные марксисты, коммунисты, социалисты и атеисты, но и верующие историки и философы всех конфессий. Деление на классы показывает историю развития человечества только с одной стороны. Ибо «не хлебом единым!». Для меня она не дает объяснения того, почему «угнетенные классы» веками уживаются в рамках эксплуатирующих их систем, живут, развиваются, творят, испытывают радость, горе, счастье. Любая власть, принцип власти, всегда поддерживается всеми членами общества, или подавляющим большинством. Это означает только то, что системы мира в сознании представителей обладают определенным смыслом, смыслом общим для всех членов общества, тем, во что верят «угнетатели» и «угнетаемые», тем, что примеряет их с действительностью, с собственными ролями. И это общая вера в принцип устройства Мира, Принцип Политической Справедливости. Это Религия, религиозные взгляды на систему организации социальной действительности. Религиозное иррациональное объяснение социального неравенства в гармонии с представлениями об устройстве мира.

Сразу должна отметить, что я, автор, имея свои религиозные убеждения, как ученый, понимаю, что для каждого верующего человека любой религиозной принадлежности, культуры, национальности, именно его/её вера является единственно истинной. Определение заблуждений, сект, критериев истинной веры, оставим духовенству и теологам. Меня, как психолога и социолога, в данном случае интересуют только различия в представлениях о Политической Справедливости, обусловленные именно влиянием веры в Бога, особенностями представлений об отношениях человека и Бога, критериями формирования элит, которым доверено осуществление Принципов Политической Справедливости.

Что Справедливо.

Что есть источник Блага.

Кто осуществляет контакт между Богом и людьми.

Кто в праве получать Блага.

Кто в праве распределять Блага между людьми.

Отношения Я-Мы-Бог-Мир есть мировоззрение и есть идеология. Результат развития младенца, ребенка, подростка в культурном контексте родительской семьи, народа, страны. Революционные изменения возможны только в контексте изменения религиозной структуры представлений о Политической Справедливости. Не наоборот. Сначала меняется мировоззрение, потом происходит смена политической структуры организации общества, смена власти в стране.

Работы Карла Юнга, продолженные Эрихом Нойманном, описывают Мировоззрение – Weltanschauung – как объект влияния культурных установок. Авторами допускалось что «поскольку во времена перемен (когда терпит крах религиозная или социальная установка) эстетическая или философская установки могут прийти к жизни, мы не можем заявлять, что психологическая установка сама по себе является панацеей для всех культурных катастроф. Во многих случаях перемена позиции с одной на другую удивительным образом меняет судьбы многих людей в соответствии с духом их времени» [74, с. 11]. К. Юнг приводит описание культурных изменений, ведущих к изменению мировоззрения. Диаграммы Эриха Нойманна показывают как культурный канон меняется в соответствии с этапами развития искусства христианской эры. [241, c. 106-110]. Мы не будем более детально писать сейчас о работах этих двух ученых, работы которых стали для многих основой изучения аналитической психологии. Ссылки на книги, которые мне хотелось бы особенно выделить по этой теме, в библиографии. Мне же их авторитет придает больше уверенности в уже написанном и обдуманном мною, представленном в этой части аналитическом обзоре зависимости мировоззрения от религиозного контекста развития личности. Из всей широты культурных установок, attitudes, для проведения исследования мы, как уже сказано, остановились на трех из них, Доверие, Справедливость, Значимость собственного Я. Но именно представления о Справедливости общества, могут быть рассмотрены как категория, формирующая общественно-политическую структуру государства.

Понятие Справедливости соотносится с распределением блага, получением блага как награды, и лишением блага (материального, морального, здоровья, счастья и т.д.) как наказания. При рассмотрении Справедливости философские школы традиционно рассматривают распределение блага в контексте участия в производстве «блага» и уровня потребностей «блага». Это происходило в силу того, что в доиндустриальный период вопрос источника Блага был априори решен в пользу Божественного провидения. В эпоху же индустриальную, когда были написаны основные работы по этой теме, вопрос обогащения новая наука экономика рассматривала как извлечение максимальной прибыли, реализации максимального количества продукции при минимальных издержках. Следовательно, происхождение Блага стало результатом экономического развития – производства и реализации максимального количества чего-либо при минимизации издержек.

Практически впервые в истории изучения вопроса я предлагаю рассматривать критерием справедливости распределения не участие в создании продукта и извлечении прибыли, не потребность в продукте и благах.

Я предлагаю классифицировать Представления о Справедливости исключительно исходя из представлений об источнике Блага, и, соответственно, критериев оценки значимости отдельных людей для поучения Блага всеми членами общества.

Предыдущие философские системы рассматривали Политическую Справедливость всегда находясь идеологически изнутри идеологической религиозной концепции, не предполагая самой возможности иного представления об оганизации мира, чем их собственные.

Мы предлагаем посмотреть на вопрос распределения БЛАГА сначала всё же определив кто или что является источником БЛАГА. Именно это, на мой взгляд, отличает одно мировоззрение от другого при первом приближении. А далее мировоззрения можно классифицировать уже в контексте различий религиозных и атеистических убеждений. Которые, наверное, бывают истинные и ложные, но я не берусь в рамках исследования давать моральную оценку чужим убеждениям и обсуждать собственные. Сейчас это условия формирования и развития представлений о Политической Справедливости.

Именно такой ракурс рассмотрения вопроса позволяет понять происхождение политических систем мира, образования элит в контексте их участия в появлении БЛАГА, распределения БЛАГА, и собственно реализации принципов Справедливости.

Итак, что для вас, читатель, является источником БЛАГА. Ответьте себе на этот вопрос до того, как начнете читать дальше.

Для человека верующего источником всех благ в его жизни является Бог. Для язычников природа, боги, Солнце, в зависимости от того, во что человек верит и какие ритуалы служения сопровождают его верования. Для атеиста источником его блага является он сам, его труд или лень, как избегание труда.

Верующий человек оценивает себя в контексте Милости Божией, участия Божественного провидения в его жизни, успехах и неудачах.

Атеист же себя и свою жизнь оценивает, считая Справедливым вознаграждение и наказание каждому по его заслугам, труду, усердию, лично проявленному добру.

Разнообразие религиозных систем в мире также предполагает различные критерии понимания и распределения Милости Бога/богов в соответствии с традициями религии и культуры. Здесь мы не сможем рассмотреть всё разнообразие представлений о Божественной Справедливости просто в силу отсутствия у автора достаточного знания по вопросу. Изучение религий мира мой личный план на ближайшие годы, сотрудничество со специалистами разумное развитие исследования.

Но в исторической ретроспективе именно религиозные представления об источниках Блага, его распределения, и стали основой формирования типов государственности и видов Справедливости, Политической и Экономической.

Именно близостью к Богу, значимостью для некоторого безусловного посредничества и объясняется ценность одних членов общества по сравнению с другими. А сравнивать себя с другими, определять ответственных и главных – это две важнейших потребности человека. Данные потребности работают для социализации каждого человека, наряду с потребностью оценивать себя.

Я попробую рассмотреть как это работает на примере понятного мне Христианства, Православия, Католичества и Протестантизма. Без определения что есть хорошо, и что есть плохо.

Далее, благодаря студентке Института Востоковедения РГПУ им А.И. Герцена, чей доклад на 7-х Зимичевских чтениях в Санкт-Петербурге 17 апреля 2025 года восполнил пробел в моих знаниях об Исламе, проиллюстрирую мою мысль на примере различий Суннитов и Шиитов.

Итак,

Для того, чтобы иметь право на БЛАГА, их надо заслужить. Следовательно, существуют критерии по которым мы или хорошие, и имеем права на БЛАГА, или плохие, и не имеем права на БЛАГА. В стихотворении Владимира Маяковского «Что такое хорошо, и что такое плохо» представлена атеистическая социалистическая норма. Религиозная литература наполнена, соответственно, религиозными представлениями о том, что такое хорошо, и что такое плохо. Какие это критерии мы и попробуем разобраться.

Для того чтобы сравнивать себя с другими здесь и сейчас, и с собой, в прошлом и в будущем, необходимо наличие критерия по которому это сравнение и происходит. Так же, поскольку взгляды людей на то, что важно для сохранения, развития общества, периодически меняются, то и сравнение членов общества, граждан страны происходит постоянно по разным критериям. И, да, разные мы оцениваем себя в совершенно разных единицах измерения. Собственно это и есть культурные отличия. Различные культуры, общества, объединения людей отличаются друг от друга именно тем по каким критериям происходит сравнение членов общества, выделение элит. Эти критерии, единицы измерения и системы отличаются и во времени, то есть на одной территории, у одного народа, государства, возможна периодическая смена представлений о критериях оценки;, и в пространстве – в одно и то же время на различных территориях (в разных странах) могут существовать различные системы критериев оценки, единиц измерения. В целом они могут, должны и действительно меняются. Кажется это называется прогрессом.

В конкретных условиях экономической и политической жизни общества блага – это материальные и моральные активы, сбор, аккумуляция и распределение которых является функцией элит.

В соответствии с этим, в каждое конкретное время, в каждом из общественных обустройств существует некая система, определяющая принцип взимания налогов и распределение прибыли в соответствии с текущими задачами и актуальными принципами Справедливости, характерными для каждой конкретной общественно-политической системы.

И, естественно, данные системы, государства, различаются между собой по Принципу Справедливости, включающему принцип выделения элит, принцип аккумулирования блага, принцип распределения блага. Элиты всегда являются посредниками между народом и Богом, ответственные за приумножение блага и распределение блага. Для этого они существуют, для осуществления порядка мироздания, то есть контакта между Небом и Землей. Принимая определенные религиозные или атеистические догматы, адепты одной религии, зачастую это жители отдельных стран, или, групп стран, принимают данную систему Справедливости, распределения ролей.

Что же является определяющим для формирования того или иного критерия Справедливости в пользу одних за счет других и значимости для общества одних его членов перед другими? Как работает такой критерий, при том, что каждый гражданин, здесь и сейчас, признает Справедливым именно такое распределение блага.

Каждый гражданин некоей страны принимает правила игры, согласно которым он может считаться плохим или хорошим, и результаты его труда могут быть как оставлены ему, так и переданы совершенно другим людям. Это можно было бы назвать «Общественным договором», если бы Жан-Жак Руссо не ограничил описание такого договора социальными нормами, характерными для его социальных представлений. Для меня же Общественный договор – это «ДОГОВОР УСТРАИВАЮЩИЙ ВСЕХ, ПРИНИМАЕМЫЙ ВСЕМИ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ДАННОГО ОБЩЕСТВА». В то время как для известного философа, выступавшего за правление народа, а не монарха, Общественный договор это отказ человека от личных прав в пользу права коллектива, когда все решения должны приниматься демократическим большинством [145]. Заключение такого соглашения, по Руссо, делает человека частью целого. Но! Каждый человек и так всегда является частью целого, и каждый человек принимает правила общества. Каждый человек всегда заключает общественный договор – при монархии, диктатуре, демократии, принимая гражданство, налоговые обязательства, давая присягу, получая паспорт той или иной страны, свидетельство о рождении, когда за нового члена общества решают его родители; выплачивая налоги, получая помощь и поддержку от государства в форме пособий, пенсий, медицинского обслуживания, образования и т.д.. Родители решают, точнее предполагают, что их ребенок будет жить и мыслить, решать, понимать Справедливость именно в тех категориях, которые приняты в стране, выдавшей свидетельство о рождении. И они могут воспитывать его в соответствии с этими принципами, свойственными его культуре, или некими другими представлениями, что или повлечет за сбой трагедию непонимания, неразделения общественных ценностей, или революционную деятельность, или смены страны проживания. То есть, будучи не согласным с принципами Справедливости некоего общественного объединения, государства, человек может или изменить свои представления (что крайне сложно, но реально), или, если не считает себя обязанным отказываться от личных прав, может попытаться изменить Принципы Справедливости на данной территории, или просто покинуть её. Просто обычно все граждане некоего общества, государства, или большинство, согласны с имеющимися Принципами Справедливости.

И если Принципы Справедливости меняются для некоторой территории, как это произошло, например в России в 1917 году, то часть, принимая новые принципы, остается в контексте этой новой Справедливости, другие же покидают территорию, третьи пытаются изменить Справедливость на старую или на еще одну новую.

В то же время, жители разных стран живут в разных системах Справедливости, не понимая друг друга, используя слова с похожим значениями, но интерпретируя их совершенно по разному. Начиная с самого понятия Справедливости.

Как это происходит. Почему граждане разных стран «согласны» с совершенно разными «Справедливостями».

В кратком историческом ракурсе это выглядит, например, так.: рабы работают, а рабовладельцы получают всю прибыль и право не работать. При этом рабовладельцы признаны всеми значимыми членами общества, пользуются всеобщим признанием и уважением, считаются хорошими людьми, ценными для государства, в отличии от рабов. Рабы не имеют никаких прав, даже права на оплату налогов! Далее нечто похожее происходит с появлением нового общества во главе с королями, князьями, царями, и переходом обязанности трудиться к крестьянам и ремесленникам, а право получать прибыль и разные блага и почести к аристократии. Еще дальше, соотношение прав и обязанностей на труд и получение блага странным образом переходит вначале к капиталистам, и, затем, к рабочим, при социализме (СССР, Китайская Народная Республика, Северная Корея, и некоторые другие страны).

Так вот вторых, тех кто работает и отдает все свои деньги, всегда решительно больше чем первых. И никаким принуждением нельзя объяснить почему и первые, а среди них много порядочных и образованных, и вторые, которые многочисленнее и сильнее, с этим согласны, и даже получают от этого удовольствие и удовлетворение жизнью, исполняя свою роль, свое предназначение в соответствии с конкретными принципами Справедливости, которые приняты в обществе здесь и сейчас.

В иерархии этих отношений всегда есть третья и высшая составляющая – Бог.

Именно иерархия отношений ГРАЖДАНИН-ГОСУДАРСТВО-БОГ определяет критерии ценности Блага и Справедливости в каждом обществе. Ценность общения с Богом для существования в непознаваемом мире для каждого государств есть гарантия успеха. Сохранение отношений БОГ – ГОСУДАРСТВО, для верующих граждан страны является гарантией стабильности, процветания всей страны и каждого ее жителя. Поэтому всегда необходимо определить как происходит общение с Богом, какой канал для общения с Богом/богами задействована в данной религии, стране, культуре. Как, по какому критерию определяются и какие фигуры (элита) являются частью, воплощением таких отношений. История и здравый смысл нам подскажут, что граждане одной страны обычно и адепты одной религии. Они признают систему иерархии отношений, в этой религии принятых. Поэтому даже для самых отъявленных негодяев и противников существующей власти те, кто «общается с Богом/богами» имеют высшую непреходящую ценность. До изменения системы верования, системы «коммуникации» с Богом, или принципа выбора «коммуникаторов», до того момента, когда изменится и характер общения с Богом, и принцип определения «достойных», и принцип формирования элит, получающих блага от Бога, и предоставляющих их всем в соответствии с законом, Принципом Справедливости. Это положение прекрасно иллюстрируют бессмысленные убийства дворян, помещиков, летом 1917 года между двумя русскими революциями, Февральской и Октябрьской. Аристократия вместе с Царем утратившая значение элиты, то есть перестав быть связующим звеном между Богом и другими людьми, утратила неприкосновенность. Их убивали чтобы показать, что они такие же люди как и обычные крестьяне, их не надо беречь, мир не перевернется. Именно смена мировоззрения Православного населения до и после самоотречения Царя Николая Второго, стала причиной резкого изменения представлений о Политической Справедливости. Смена мировоззрения была неким отходом от Православия в сторону Протестантизма. То есть возможности отвечать за себя и свои успехи, здесь и сейчас, перед Богом и обществом, без посредничества Царя и аристократии. Что разом обесценивало аристократию и поднимало значение простого человека. Подталкивало проверить действительно ли «голубая кровь» у аристократов, или как у всех красная…

Здесь позволю себе небольшой филологический акцент. Аристократы, дворяне – в русском языке имеют наименование людей благородных, вспомните обращение «Ваше Благородие». Если мы посмотрим на значение слов, составивших понятие благородный, то получим БЛАГА и РОДИТЬ.

То есть, смею предположить, человек Благородный, аристократ, близкий к Царю и Богу, сам БЛАГО РОЖДАЕТ. То есть создает Благо для своих людей, простых людей. Мне кажется, что аналоги мы сможем найти и в других языках. В этом тоже ценность тех, кто имеет значение для сохранения отношений Бога и Людей.

Ценность человека в обществе всегда (даже в атеистическом государстве) определяется близостью к Богу, функциями как посредника между Богом и человеком – как это были жрецы, жрицы, шаманы, колдуны, пифии, и т.д., или важностью для выстраивания отношений государства с Богом – фараон, вождь, царь, император, судья, пророк, в различные исторические периоды на различных территориях. Реальная поддержка Бога человеку, семье, стране, в глазах членов общества, выражается в успешности этого человека, целой семьи, или целой страны, в значимых делах – военные победы, высокие урожаи, рождение здоровых потомков мужского рода, красивые женщины, иные достижения и завоевания, характерные для каждой из эпох. Победы (любого рода), приумножение земель и богатства, здоровье, всегда были и остаются для большинства мерилом избранности, Милости Божьей. Нет ни одной нации, культуры, страны, которая бы не считала себя приверженцем истинной веры, народом, избранным самим Богом. Если только некое государство не порабощается другим, более сильным и успешным, тогда побежденный склонен искренне отказываться от своей веры и принимать веру победителя. Независимые самостоятельные государства придерживаются своих убеждений и веры в себя. Отдельные национальности и культуры преуспели с этим больше, другие меньше – на внешнем информационном поле, но убежденность в своей избранности есть у всех без исключения культур и верований. Каждая страна вступает в войну с уверенностью, что с ними Бог, и они победят.

Христиане всех направлений, например во времена Крестовых походов, и представители Ислама, и Иудаизма, всегда трудятся с именем Бога и при его поддержке. Александр Македонский считался любимцем богов, именно это делало его армию непобедимой. Солдаты Фашисткой армии во времена Второй Мировой войны имели на пряжках надпись «с нами Бог, мы победим». Об этом же были знамена Крестоносцев. Об этом говорит исповедование своей религии и участие в различного рода мирных и военных сравнениях с убежденностью в божественной поддержке. В силе правда, или в правде сила? В силе Бог или в правде? И Справедливость, к которой все взывают, она отличается в зависимости от того с какой стороны посмотреть. Но победитель всегда прав и с ним Бог. Так жители Западной Римской Империи признавали победы готов, как победы, угодные Богу. Точности ради, отличается не Справедливость, и тем более не юридическое понятие о Справедливости, выросшее из убеждений и завоеваний французских протестантов времен буржуазной революции. Чтобы сразу направить читателя в нужное русло – я, мы здесь анализируем не понятие Справедливости, кстати, различное для разных стран и обществ. Мы говорим о ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ о СПРАВЕДЛИВОСТИ, которые есть у каждого человека и являются культурно обусловленными. Они не могут формироваться иначе как на основе религиозного (в том числе антирелигиозного, атеистического) представления о мироустройстве. Кто всё создал, кто всем управляет, каков наш вклад в этот общий мир, что мы заслуживаем в соответствии с этим вкладом. И поверьте, представления человека верующего и атеиста отличаются как день и ночь. Тут сложно найти общий язык, даже употребляя одни и те же слова. Религиозные системы мироустройства можно делить на монотеизм и политеизм. Этим различия не ограничиваются. Не владея вопросом в достаточной мере, повторюсь, ограничусь поверхностным рассмотрением истории Христианства, и его восприятием тогда и сейчас.