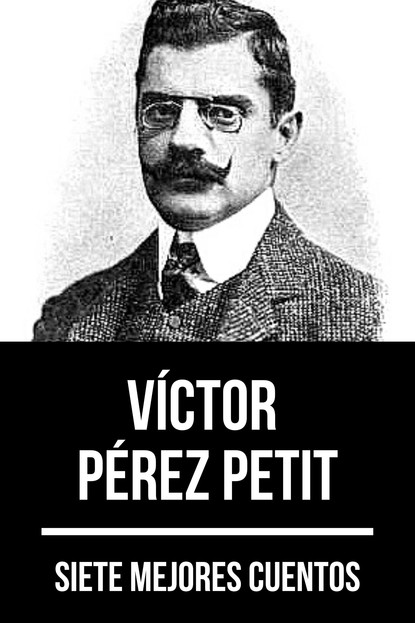

7 mejores cuentos de Víctor Pérez Petit

Издательство:

Автор

Серия:

7 mejores cuentosЖанры:

литературоведениеКниги этой серии:

La serie de libros «7 mejores cuentos» presenta los grandes nombres de la literatura en lengua española.Víctor Pérez Petit fue un abogado, escritor, poeta y dramaturgo uruguayo. En sus contribuciones a la literatura uruguaya se pueden encontrar cuentos, poemas, artículos de crítica literaria en un gran número de periódicos en su país y en el exterior. Sus obras de teatro fueron estrenadas tanto en teatros de Montevideo como en Buenos Aires.Este libro contiene los siguientes cuentos: Horas tristes.Mártir del amor.Las botinas acusadoras.Heroísmo.Justo castigo.La liga.¡Inocente!