- -

- 100%

- +

От автора

В моем рабочем кабинете хранятся подшивки корпоративных изданий Университета МИСИС – газет «Сталь» и «Горняцкая смена».

Оба издания – весьма почтенного возраста, они выходят уже более 90 лет. «Сталь» издается с 1930 года, «Горняцкая смена» (в девичестве – «Горняк на учебе») – с 1931-го.

Признаюсь, как на духу – я очень люблю листать эти старые подшивки.

Особенно довоенные.

Примерно 1939-41 годов.

Казалось бы – ну что интересного можно найти в институтской малотиражке?

Итоги сессии? Результаты социалистического соревнования факультетов? Репортажи с летней практики студентов на металлургических заводах Мариуполя или Магнитогорска? Обличительные фельетоны в адрес прогульщиков и «хвостистов»? Странички юмора с неумело нарисованными шаржами?

Людей!

Людей там можно найти.

Обычных людей, никем не прославленных, не знаменитых.

В этом и заключается их ценность. Эти фамилии не пишут на плакатах и в книгах, они не звучат в выступлениях с трибун, не затерты славословиями и не полускрыты нанесенной позолотой.

Это просто судьбы обычных людей, проживших жизнь сообразно своим представлениям о чести и совести.

Судьбы людей, которых давно уже нет.

Но за этими судьбами, которые я пытаюсь восстановить сегодня, встает судьба моей страны, извините уж за пафос.

Не парадная. Не отчетная. Не приукрашенная. Не написанная к юбилею.

Подлинная.

Я ведь историк по образованию, хотя и работаю всю жизнь журналистом, да в последнее время еще немножко писателем.

Я хорошо помню, чему меня учили и знаю, за какие ниточки надо потянуть, чтобы вытащить из темноты и забвения судьбу человека.

Хотя – зачем я распинаюсь?

Чем десять раз объяснять, проще один раз показать на примере – как, зацепившись за маленькую заметку в газете, ты восстанавливаешь биографию человека, которым вскоре начинаешь восхищаться.

Которая точно заслужила – чтобы помнили…

Глава 1. Муся со звездочкой

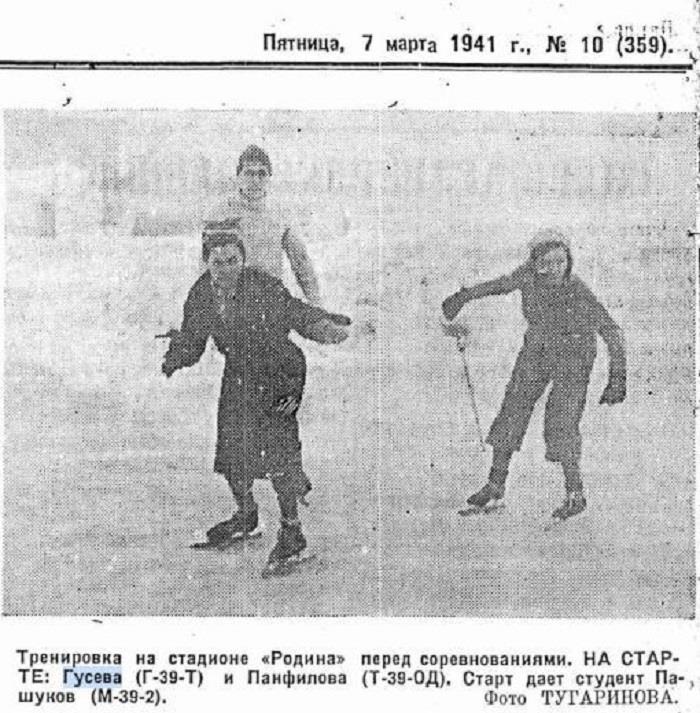

Перед войной в Московском институте стали училась студентка Маша Гусева, уроженка деревни Тайдаково Тульской области. Она училась на секретном факультете «Г» (секретным он был потому, что готовил специалистов по броневой стали), в группе Г-39-Т.

Училась девушка Маша не очень хорошо, за что ее периодически, как тогда говорили, «протягивали» в институтской газете «Сталь». Так, в заметке «Бороться за повышенные оценки» ругались: «Студенты Гвоздева, Гусева М., Стольдер, Бляблина (Г-39-Т) имеют большую академическую задолженность – плоды несистематической работы, несерьезного отношения к учебе!»

Зато Маша была хорошей спортсменкой, и по этой причине о ней тоже часто писала газета «Сталь». Первое упоминание было вскоре после поступления в статье «Легкоатлеты открыли летний сезон»: «В бежавших затем двух женских командах очень порадовали новички – Иванова (техфак), Гусева (фак. «Г»), Федулова, Лизунова и Борисова (метфак)».

Потом было еще несколько заметок, а ко второму курсу дело даже дошло до фотографий в газете, из-за чего девушке Маше немного завидовали подруги.

Вот только и фотографии, и пропесочивания за плохую успеваемость выходили в газете «Сталь» весной 1941 года.

И до теплого летнего дня 22 июня, навсегда разделившего жизнь людей на «до» и «после», а их самих – на живых и мертвых, оставались считанные недели.

Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы.

А к мертвым, выправив билет,

Все едет кто-нибудь из близких,

И время добавляет в списки

Еще кого-то, кого нет…

И ставит,

ставит

обелиски.

© К. Симонов

А теперь мы перенесемся немного вперед, в осень 1941 года.

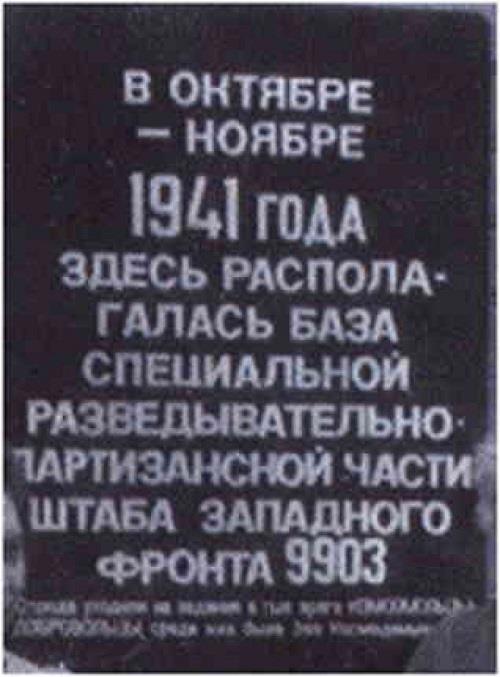

Утром 15 октября у московского кинотеатра «Колизей» на Чистых прудах стояла очередь из молодых юношей и девушек. Они пришли записываться в диверсанты.

Одну из этих девушек звали Мария Гусева.

Студентка МИС им. Сталина добровольно пошла защищать Родину.

Воинская часть № 9903 была создана в июне 1941 года для организации, подготовки и переброски в тыл противника боевых разведывательно-диверсионных групп. В конце августа командиром части был назначен майор Артур Карлович Спрогис – матерый волк спецслужб. Опытный диверсант «майор Артуро», как его звали в армии республиканской Испании, как раз перед Великой Отечественной войной окончил разведывательный факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе.

Вот он в Испании с Елизаветой Паршиной.

Именно Спрогис сумел в кратчайший срок активизировать работу части и перейти к масштабной деятельности. Для того, чтобы быстро решить проблему кадров, он пошел на нехарактерный для спецслужб шаг – через ЦК ВЛКСМ объявил открытый набор в диверсионные отряды среди московских комсомольцев.

Количество желающих превзошло все ожидания – на призыв откликнулись более 3 тысяч человек, почти половину из которых составили девушки.

К его чести – выступая перед собравшимися, Артур Карлович не темнил, а сразу назвал вещи своими именами. По воспоминаниям бойцов, он там же, в кинотеатре, объяснил, куда они направляются и что их ждет. Спрогис сообщил, что все они, по сути, являются смертниками, так как ожидаемый руководством в/ч уровень потерь разведывательно-диверсионных групп составляет более половины, причем существенная часть новобранцев за линией фронта попадет в плен и будет подвергнута пыткам. Поэтому всем, кто не готов мучительно умереть, лучше уйти сейчас и послужить Родине другим способом.

Вот как вспоминали об этом отборе выжившие: «Например, юную Милу Хотовицкую члены комиссии спросили: «Сможешь ли убить человека ножом, если встретишься с ним в лесу и так сложатся обстоятельства, что это будет необходимо?». На это она ответила: «Мне трудно сказать, здесь все свои, и я не смогу такого представить, но, если нужно будет для дела, наверное, смогу». «А прыгнешь с парашютом?» – «Конечно, страшно, но смогу!»

Перешедшая на третий курс студентка Института стали Мария Гусева отбор прошла – помогли незаконченное высшее образование и несколько спортивных разрядов. 15 октября она в составе первой группы будущих диверсантов – около сотни юношей и девушек – прибыла на базу в/ч 9903, которая располагалась у железнодорожной станции Жаворонки в километрах 30 к западу от Москвы.

Здесь за их подготовку взялись всерьез. Будущему термисту Маше Гусевой вместо химии металлов и начертательной геометрии пришлось осваивать непрофильные умения минировать дороги, бить ножом в почку и стрелять навскидку. Будущих диверсантов обучали подрывному делу, основам разведки, стрельбе из автоматов, пистолетов и пулеметов, ориентировке на местности и по карте, знакомили с некоторыми правилами конспирации.

Обучение было очень непродолжительным – иногда всего несколько дней. Немцы уже рвались к Москве, и выпускные экзамены курсанты разведшколы сдавали на практике, за линией фронта.

И выдерживали этот экзамен далеко не все.

В разведывательно-диверсионные группы в/ч 9903 тогда набрали около 2 тыс. юношей и девушек. Как посчитали после войны, погиб 951 человек, т. е. каждый второй. В том числе:

• замучены в гестапо – 12 человек;

• повешены, расстреляны и сожжены заживо – 18 человек;

• погибли при десантировании или переходе линии фронта – 13 человек;

• погибли при минировании шоссе и железных дорог – 7 человек;

• подорвались на минах – 4 человека.

Но абсолютное большинство пропали без вести. Дело в том, что диверсантов забрасывали за линию фронта без каких-либо документов, и почти всегда тела погибших не опознавали.

Как мы видим, страшные предсказания руководства спецшколы о масштабах потерь полностью оправдались. Как опытный диверсант, «майор Артуро» не мог не понимать, что статистика противостояния этих зеленых мальчишек и девчонок профи из немецких зондеркоманд, которые будут гонять их по подмосковным лесам, покажет фатальные цифры.

Но другого выхода у страны не было. Положение РККА под Москвой было ужасающим, и Советам любыми методами требовалось ломать немецкую логистику, мешать подвозу боеприпасов и перемещению подкреплений.

Любыми методами.

Кто-то должен был минировать дороги в тылу, резать телефонные кабели и взрывать склады с боеприпасами. Иначе падет Москва.

Как написал поэт-фронтовик Владимир Карпенко:

Не надо фраз про доблесть и отвагу.

Слова – всего лишь навсего слова.

Мы здесь стояли. И назад – ни шагу.

Мы здесь лежим. Зато стоит Москва.

Артур Спрогис даже не мог отправить с «желторотиками» спецов – под его началом было немногим больше десятка кадровых офицеров: капитан А.Я. Азаров, старшие лейтенанты И.Н. Банов, Ф.И. Коваленко, И.И. Матусевич, А.К. Мегера и другие. И если они поведут группы – кто будет учить остальных? Поэтому командирами групп ставили таких же курсантов – из тех, кто потолковее.

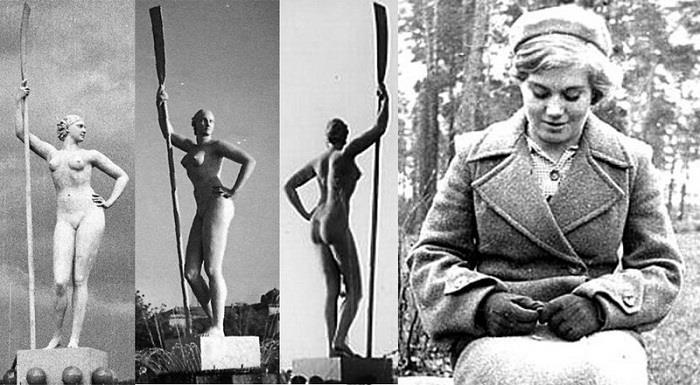

Вот как описывала свой первый рейд окончившая школу перед войной москвичка Галина Родькина: «Я и Лёля Казанли вошли в группу из 14 человек, старшим назначили гражданского жителя из г. Архангельска – Григория Соколова, замом был Владимир Прохоров. Вошла в группу и Вера Волошина из Кемерово – студентка сначала Московского инфизкульта, а затем, кажется, Кооперативного института, 22 лет, замечательная девушка: высокая, статная, красивая, с хорошим характером».

Напомню, Вера Волошина – та самая студентка института физкультуры и настоящая русская красавица с идеальной фигурой, с которой до войны лепили знаменитую «Девушку с веслом» для Парка Горького. Во время одного из диверсионных рейдов за линию фронта она будет задержана и после жестоких пыток казнена немцами. В 1994 году разведчице Вере Волошиной присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Но вернемся к рассказу Галины Родькиной. В первых рейдах наскоро подготовленные диверсанты не умели практически ничего и делали грубейшие ошибки: «В первую ночь спать в лесу, во тьме, не зная, где расположились фашисты, было страшновато. Поэтому я спала с гранатой в руке, палец – на чеке (кольце, чтобы, если немцы найдут нас, подорвать себя и их.) Но всё обошлось благополучно.

Я три раза ходила в разведки в деревни или на дорогу: один раз с Верой Волошиной, второй – с Валей «маленькой» (фамилиями особенно не интересовались, а имена некоторые из нас, на всякий случай, временно изменяли); третий раз – я пошла с Лёлей Казанли, но это уже после выполнения задания.<…>

Разведав, что и в следующей деревне немцев нет, мы смело вошли в неё и обратились к женщинам села с просьбой продать нам продукты. (Когда мама меня провожала, она дала мне денег.) Но они ответили: «Зачем нам ваши деньги?! Мы можем обменять продукты, например, на мыло, одеколон, вещи, даже расчёски». Мы вытащили из рюкзаков всё, что представляло для них интерес. Они отвели нас в одну из изб и принесли много еды: варёную картошку, солёные огурцы, капусту, хлеб, молоко. Мы так наелись, что трудно было встать, и начали подшучивать друг над другом: «Может, выпьешь ещё молочка?» Повеселели, расслабились, захотелось спать.

И вдруг вбегает мальчишка лет 8–10 и кричит: «Немцы едут сюда на 4 мотоциклах, по двое на каждом и с автоматами!» Мы схватили свои рюкзаки и бросились бежать, но не в сторону дороги, ведущей к линии фронта, как предположили немцы, а в противоположную сторону, за дома, за которыми были огороды с рыхлой мокрой землёй после уборки картофеля. Ноги, в болтающихся больших сапогах, по колено проваливавшиеся в жидкую землю, мы тяжело, медленно вытаскивали и были бы прекрасной мишенью для немецких автоматчиков, если бы они поехали в нашу сторону. Видимо, кто-то донёс на нас немцам.

К счастью, всё кончилось благополучно: мы добежали до леса и долго блуждали в поисках выхода к линии фронта. Счастье улыбнулось нам: мы всё-таки встретили в лесу партизан, которые вывели нас в Заозёрье, к стоявшей там 33-й армии под командованием Лелюшенко».

Упреждая вопросы – Галина Родькина выжила. После второго рейда за линию фронта, во время которого девушка была ранена и контужена, комсомолка Родькина ушла из диверсионного отряда, закончила курсы медсестер и до конца войны работала в госпиталях.

Далеко не все рейды заканчивались благополучно. Некоторые отчеты просто очень тяжело читать, но мне кажется – нам, живущим сегодня, знать это все-таки надо.

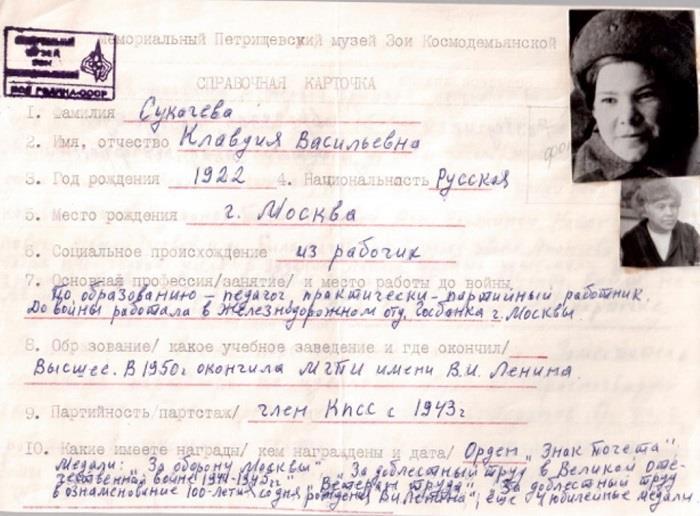

Вот как вспоминала свой первый диверсионный рейд будущий председатель Совета ветеранов в/ч 9903 Клавдия Васильевна Сукачева:

«Я попала в группу Ивана Ананьева. В состав ее вошли три мои подруги: Соня Макарова, Тося Штырова, Валя Плахина. Все мы пришли из одного района – Железнодорожного, все успели закончить курсы сандружинниц. Более того, с Соней Макаровой мы с первого класса учились в одной школе, состояли в одном пионерском отряде. Все мы верили друг в друга и захотели быть рядом».

Вместе с ними в тыл ушла группа Бориса Крайнова – группы должны были действовать параллельно, по разные стороны шоссе. Группы перешли линию фронта, углубились в лес, и там командир Иван Ананьев объявил привал, а сам ушел в ближайшую деревню на разведку. «Мы сразу же сбросили с плеч рюкзаки и повалились на землю. Они были тяжелыми, особенно для наших девичьих плеч. В них -наш боекомплект: толовые шашки, мины, гранаты, металлические шипы, бутылки с горючей смесью».

Из разведки командир не вернулся, и его судьба до сих пор не известна.

Группа выбрала нового командира – Павла Проворова, вот он на снимке – и пошла минировать шоссе. Заминировали. Подорвали немецкую автоколонну – два грузовика с боеприпасами сдетонировали.

Неосторожно наблюдавшие за взрывами комсомольцы были замечены боевым охранением колонны, немцы открыли огонь и начали преследование. При огромном перевесе сил группе грозило уничтожение, но им удалось оторваться, уйдя в болото, а нацисты не рискнули лезть в трясину.

«Когда мы уже в лесу остановились перевести дух, то обнаружили, что среди нас нет Сони Макаровой. Мы подавали условные сигналы, прочесывали лес, но Соню так и не нашли. Мы решили, что она оступилась с одной из кочек, по которым мы бежали, и ее затянуло болото. Это была вторая потеря в группе, нас осталось семь человек».

Задание группа выполнила, но обратный путь был очень тяжелым – диверсанты сбились с пути и не смогли выйти в условное место. При попытках перейти линию фронта наугад они постоянно попадали под обстрел минометов и пулеметов.

«Продукты у нас кончились, и мы питались дарами природы: грибами, рябиной, травой. Одежда наша и обувь намокли и были грязными – приходилось переходить вброд речушки, идти под дождем. Но самое страшное случилось, когда нам все же удалось перейти линию фронта и мы оказались у своих».

Как выяснилось позже, в тот район была заброшена группа немецких диверсантов, и наших комсомольцев приняли за них. Очень жесткий допрос продолжался всю ночь, и поутру группу едва не расстреляли – радиоподтверждение из центра пришло в самый последний момент.

Вернувшись на базу, они узнали, что Соня Макарова не утонула в болоте – отстав, она потерялась, но вскоре прибилась к группе Крайнова, действовавшей поблизости. И там произошла трагедия.

«При подготовке к минированию Соня достала из рюкзака мину, и она взорвалась у нее в руках. Рядом стоял открытый рюкзак, где было еще несколько мин, брикеты тола, бутылки с горючей смесью. Взрыв был такой силы, что у Сони оторвало руки и ноги. У Маши Кузьминой, сидевшей рядом с Соней, размозжило череп и вырвало глаза, у Наташи Самойлович все лицо было усеяно мелкими осколками металла. Был сильно контужен Коля Масин, а у Валентина Баскакова из ушей потекла кровь. Другие, кто сидел подальше, отделались мелкими ранениями.

Соня стонала и все время просила прощения у своей мамы – она ушла в военную часть 9903 втайне от нее, когда та гостила в семье старшего сына, ушедшего на фронт. Примерно часа через три после взрыва и Маша, и Соня ушли в небытие.

Сердце мое обливалось кровью. Соня, Сонечка, что же я скажу твоей маме?

Так как мы возвратились в часть без командира, группу нашу расформировали. Во второе задание и последующие я ходила в составе группы Григория Лаврова» – завершает свой рассказ Клавдия Сукачева.

Митинг в освобожденном Волоколамске у места казни восьми бойцов в/ч 9903

Я думаю, нет необходимости объяснять, почему именно на первые рейды падает львиная доля потерь комсомольцев-диверсантов.

Вот географическая разбивка пропавших без вести «диверсантов Спрогиса»:

• под Москвой – 431 человек;

• на Брянщине – 81 человек;

• в Белоруссии – 150 человек;

• в Восточной Пруссии – 21 человек;

• в Латвии – 7 человек.

Как мы видим, больше половины погибли при обороне Москвы, в первые месяцы, в первых выходах за линию фронта, когда война брала свой страшный «налог за опыт».

Кроме того, «комсомольцы-диверсанты» теряли людей и вполне мирными способами – благо, это было несложно. Как вспоминал один из выпускников «хозяйства Спрогиса» Александр Кучков:

«Отказаться от учебы и выполнения боевого задания до вылета можно было в любой момент. В первые месяцы присягу мы не принимали, военнослужащими не считались, формы не носили. Отказавшихся спокойно и безо всяких последствий отпускали по домам, предупредив о необходимости держать язык за зубами. По окончании школы был произведен отбор и формирование групп. Перед отправкой отпустили домой на одни сутки, строго предупредив о секретности нашего назначения».

Почти половина погибла. Многие ушли сами. Но те, кто пережил первые, самые страшные месяцы, кто каждый раз давил свой страх и ходил за линию фронта раз за разом, кто научился убивать немцев, выжил и не сломался, – те стали матерыми диверсантами, «волкодавами» на профессиональном сленге.

Среди них была и Маша Гусева.

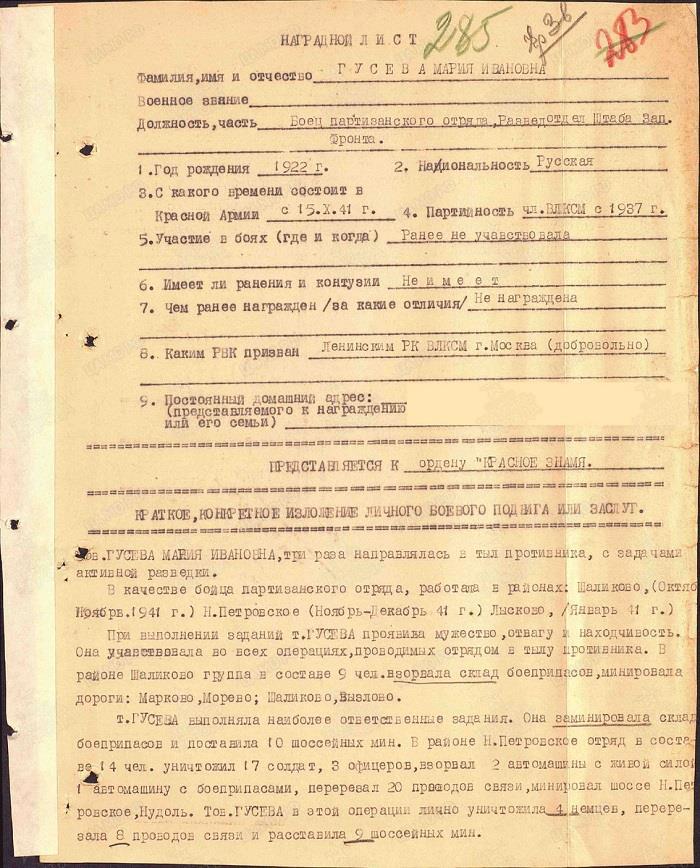

Кстати, насчет присяги и звания – абсолютная правда. Во всех документах о представлении к государственным наградам Гусевой Марии Ивановны и ее подруг стоит прочерк в графе «воинское звание», они везде обозначены как «партизанка».

А представлять было за что. Недавняя студентка «стального института», научившаяся подрывать рельсы и забрасывать фашистов гранатами, одной из первых среди диверсантов получила орден Красной Звезды.

Из представления к награждению орденом Боевого Красного Знамени:

«Тов. Гусева Мария Ивановна три раза направлялась в тыл противника с задачами глубокой разведки.

При выполнении заданий т. Гусева проявила мужество, отвагу и находчивость. Она участвовала во всех операциях, проводимых отрядом в тылу противника. В районе Шаликово группа в составе 9 чел. взорвала склад боеприпасов, минировала дороги: Марково, Морево, Шаликово, Вызлово.

Т. Гусева выполняла наиболее ответственные задания. Она заминировала склад боеприпасов и поставила 10 шоссейных мин. В районе Н. Петровское отряд в составе 14 чел. уничтожил 17 солдат, 3 офицеров, взорвал 2 автомашины с живой силой и 1 с боеприпасами, перерезал 20 проводов связи, минировал шоссе Н. Петровское – Нудоль. Тов. Гусева в этой операции лично уничтожила 4 немцев.

29 января 1942 года группа в составе 4 человек произвела налет на автоматчиков, находившихся в отдельном доме дер. Лысково. Тов. Гусева добровольно изъявила желание выполнить это задание. Группа, в составе которой была т. Гусева, подползла и бесшумно сняла часового. Тов. Гусева одной из первых бросила в окно несколько гранат, в результате уничтожено до 20 автоматчиков противника.

В этом же районе отряд в составе 28 человек уничтожил свыше 70 солдат и офицеров. Тов. Гусева лично уничтожила в бою 9 солдат и офицеров.

Отличная разведчица.

Обладает большой силой воли при выполнении задания. В трудной обстановке т. Гусева проявляет смелость и хладнокровие.

Достойна правительственной награды ордена «Красное Знамя».

«Красное Знамя» не дали, дали орден Красной Звезды. Не любили тогда награждать, и делали это с большой неохотой, поэтому полученные в первые два «проигрышных» года войны награды на фронте ценились очень высоко.

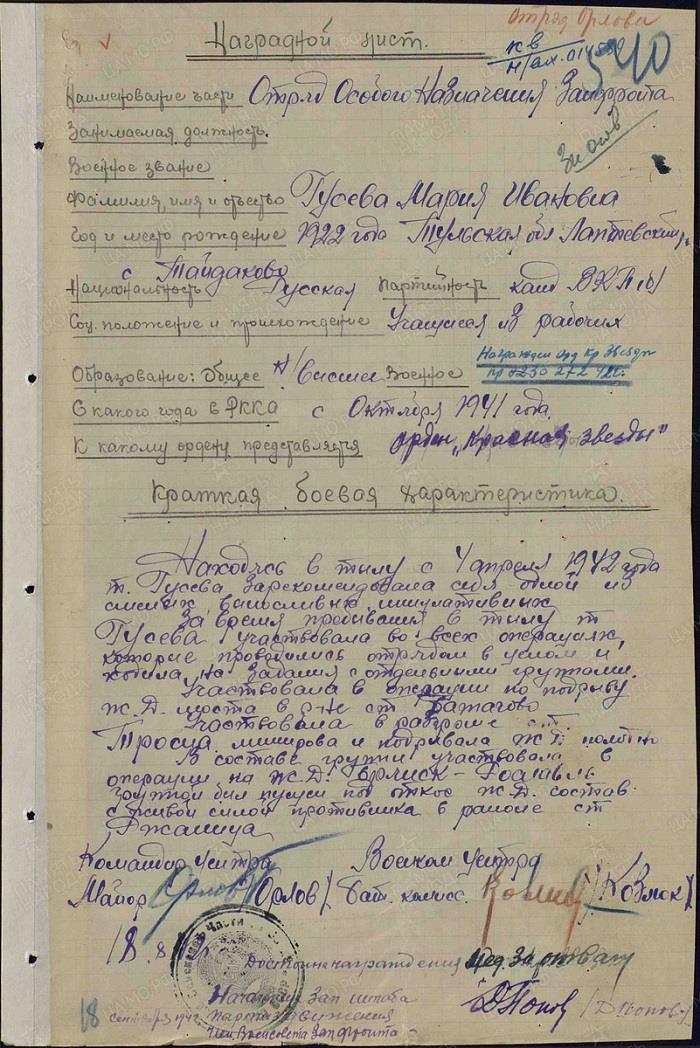

А вот другое представление: «<…> тов. Гусева участвовала во всех операциях, которые проводились отрядом в целом, и ходила на задания с отдельными группами.

Участвовала в операции по подрыву ж/д моста в районе станции Батагово.

Участвовала в разгроме ст. Тросна. Минировала и подрывала ж/д полотно.

В составе группы участвовала в операции на ЖД Брянск – Рославль. Группой был пущен под откос ж/д состав с живой силой противника в районе станции Ржаница».

Читая сухие строчки о доблестях, о подвигах, о славе, всегда следует держать в голове, что все это делали не супермены. Это были выжившие под предельным давлением – но совершенно обычные парни и девушки.

Вот маленький пример. Обычно в составе диверсионной группы были 8–10 парней и 2–3 девушки – их удобно использовать в качестве разведчиц. Однако Спрогис, экспериментируя, создал две полностью женские группы.

Кто же входил во вторую, куда попали почти все подружки студентки Маши Гусевой?

Лидия Новикова – студентка 2-го курса Менделеевского института.

Лия Кутакова – школьница 9-го класса.

Софья Пашуканис – учащаяся горного отделения техникума.

Екатерина Пожарская – лаборантка на кафедре Института инженеров транспорта.

Надежда Жеглова – делопроизводитель вагонного факультета того же института.

Елизавета Крылова – бухгалтер в Парке культуры и отдыха им. Горького.

Людмила Хотовицкая – закончила школу одновременно с началом войны, не работала.

19-летняя Маша Гусева – «Муся», как называли, считалась в отряде одной из самых взрослых. Девушка не только школу, а целых два курса института закончила, жила в Москве самостоятельно. Вот она, счастливая, в отряде (справа) зимой 42-го с подругой Клавой Щербаковой.

Да, наспех обученные штатские комсомольцы и комсомолки выполняли воинскую работу, которую сегодня поручают только опытным бойцам спецподразделений, но во всем остальном они продолжали оставаться мальчишками и девчонками в возрасте от 16 до 25 лет.

Они называли друг друга по прозвищам, пели, смеялись и болтали, сочинили себе девиз отряда:

Лучше смерть на поле,

Чем позор в неволе.

Лучше злая пуля,

Чем раба клеймо.

Вскоре у них даже проявилась своя поэтесса. Антонина Могилевская-Горькова стихи сочиняла пусть и не очень умело, но зато с душой.

Уже после окончания битвы за Москву, когда изрядно поредевший отряд диверсантов перебросили в брянские леса для усиления партизанских отрядов, она написала такое стихотворение, посвятив его Маше Гусевой: