- -

- 100%

- +

Wir hatten hauptsächlich Nahrungsmittel in unseren Rucksäcken, dazu warme Kleidung zum Schlafen im Freien.

In der ersten Nacht kamen wir, da wir ja erst spät aufgebrochen waren, kaum aus der unmittelbaren Umgebung von Wuppertal heraus. Nicht weit von der bekannten Müngstener Brücke verbrachten wir den Tag in einem Gebüsch. Wir beschlossen, dass abwechselnd einer von uns wachen sollte, während der andere schlief. Aber als ich mit Schlafen dran war, hielt mich die Anspannung trotz meiner Müdigkeit wach.

Abends machten wir uns wieder auf den Weg. Wir hatten zwar geplant, Verkehrsstraßen zu meiden und mehr auf Feldwegen zu gehen. Aber das erwies sich als unmöglich. Kleinere Straßen und Wege waren auf unserer Karte nicht verzeichnet. Zweimal verliefen wir uns und brauchten viel Zeit, wieder zu einem Ort zu kommen, durch dessen Ortseingangsschild wir erfuhren, wo wir waren.

Die Sonne war bereits im Begriff aufzugehen, als uns in der Nähe von Schloss Burg an der Wupper ein Bauer auf seinem Traktor überholte. Er wollte wohl früh mit seiner Ernte – was auch immer auf dem Anhänger lag – auf dem Markt sein. Er hielt an und fragte, ob er uns ein Stück mitnehmen solle. Es wäre verdächtig gewesen, wenn wir abgelehnt hätten. Also stiegen wir auf, ruhten unsere geschwächten Beine aus und kamen doch ein gutes Stück weiter. Aaron erzählte ihm, ohne dass der Bauer gefragt hätte, wir seien auf dem Weg zu einem Familientreffen hinter Wermelskirchen.

Je mehr wir in ländliches Gebiet kamen, desto weniger Angst hatten wir, dass uns die Polizei anhalten könnte. Also gingen wir nun auch bei Tageslicht, vermieden nur die Zeiten, wenn die Leute sich an ihre Arbeit machten oder von dort kamen.

Am dritten Tag hielt ein Lastwagen neben uns. Der Fahrer öffnete die Tür und rief uns zu: „Ach, wohl auch Städter, die auf dem Land ihr silbernes Besteck gegen Schinken tauschen wollen?“ Er lachte dabei und winkte uns, wir sollten auf die Ladefläche klettern. Wir waren glücklich, dass da jemand die Ausrede, die wir uns hätten ausdenken müssen, selbst erfunden hatte.

Am späten Abend des vierten Tages kamen wir in dem Ort Pfalzhof an, völlig erschöpft und übermüdet. Wir fanden den Hof von Borns, zögerten, ob wir sie so spät noch wecken dürften, entschlossen uns dann aber doch dazu. Beide waren natürlich erstaunt, als wir vor ihnen standen, hießen uns aber herzlich willkommen. Ich hatte sogar den Eindruck, sie freuten sich, dass wir ihre Einladung ernst genommen hatten. Vielleicht entstand der Eindruck aber nur, weil ich Schlimmeres befürchtet hatte. Schließlich kommt es oft vor, dass Menschen freundlich sind, solange es unverbindlich bleibt, und die Hilfsbereitschaft schnell schwindet, wenn es ernst wird.

Borns boten uns als Erstes an, sie Ludwig und Elisabeth zu nennen. Elisabeth machte einen Topf mit Milch warm, und ihr Mann ging, um unsere Unterkunft vorzubereiten. Wo die sein sollte, wussten wir noch nicht. Als wir dann alle vier zusammensaßen, erläuterte Ludwig seinen Plan. Für diese Nacht sollten wir auf zwei Sofas schlafen. Morgen sollten wir auf den Heuboden umziehen. Jetzt im Dunkeln da hinaufzuklettern in unbekanntes Gelände sei gefährlich und sicher nicht nötig.

Nach einer kurzen Nacht weckte uns Ludwig, ehe es hell wurde. Er hatte einige Mühe, uns wachzukriegen. Wir müssten nun in unser Versteck umziehen, meinte er entschuldigend, weil bald Leute kämen. Er wollte uns unser Lager zeigen, ehe er zum Melken in den Stall ging.

Das Wohnhaus stand an der linken Seite eines rechteckigen Hofes. Gegenüber war ein Backsteinbau, in dem Geräte untergebracht waren, und der Schweinestall. An der hinteren Seite stand ein höheres Gebäude, in dem unten die Kühe untergebracht waren. Darüber war das Heu gelagert. Dort sollten wir unser neues Zuhause finden.

Von der Tenne aus führte eine steile Leiter hinauf. Oben musste man eine Klappe öffnen, um auf den Heuboden zu kommen. Daneben deckte eine größere Klappe eine Öffnung ab, durch die Heuballen und anderes an einem Seil hinaufgezogen werden konnten. Das Seil lief über eine Rolle an einem Dachbalken.

Da oben, auf einer kleinen Fläche aus Brettern und dahinter Heu, etwa mannshoch, sollten wir nun also „wohnen“.

Ludwig war vorausgestiegen, wir beide folgten, und Elisabeth bildete die Nachhut. Oben angekommen, sahen wir uns erst schweigend um und dann schweigend an. Ich bemerkte an Aarons Blick, dass er es hier zwar nicht gerade gemütlich fand, aber er war auch nicht unzufrieden. Verglichen mit unseren Schlafstellen unterwegs und auch verglichen mit dem, was wir uns unter dem Begriff „Versteck“ vorgestellt hatten, konnten wir froh sein, hier unterzukommen.

„Wir bringen euch noch zwei Stühle“, machte Ludwig uns Mut.

„Und natürlich Decken und was man sonst noch so braucht“, ergänzte seine Frau.

Plötzlich fürchtete ich, sie könnten an unseren Gesichtern Enttäuschung ablesen, und beeilte mich, eine fröhliche Mine aufzusetzen. „Sehr schön! Hier können wir uns wohlfühlen! Vielen Dank!“

„Nichts zu danken! Was ihr einem von meinen geringsten Brüdern getan habt, habt ihr mir getan.“

Als ich erstaunt guckte und mich fragte, welche Brüder Ludwig wohl meinte, da ich zu wissen glaubte, dass er keine hatte, fügte er hinzu: „Hat Jesus gesagt.“

„Ach, Ludwig!“, meinte Elisabeth. „Das klingt ja jetzt, als würden wir es nur tun, weil Jesus es verlangt. Das auch, aber – nun ja, ihr tut uns leid, und wir wollen euch gern helfen.“

„Ja, das stimmt“, nickte ihr Mann. „Und noch etwas: Wir schämen uns, dass unser Volk euch das antut. Was wir tun können, um ... na ja, ihr wisst schon, wie ich‘s meine.“

Aaron ging zu Ludwig und umarmte ihn wortlos. Das hätte ich nicht von ihm erwartet, er ist sonst eher distanziert. Aber ich nahm das zum Anlass, Elisabeth in den Arm zu nehmen, allerdings nicht wortlos. Freilich waren meine Worte wohl eher ein ziemlich zusammenhangloses Gestammel als ein formvollendeter Dank.

Ludwig öffnete die große Bodenklappe und zeigte uns, wie der Seilzug zu bedienen war. Immer wenn unten jemand pfiff oder sich sonst bemerkbar machte, sollten wir öffnen und das Seil mit dem Haken und einem Korb daran hinunterlassen. Unser Essen, und was wir sonst so brauchen würden, sollte auf diese Weise nach oben kommen.

Später brachte Elisabeth noch einen Eimer, in den wir unsere Notdurft verrichten sollten. Wir weigerten uns aber, den auch am Seil hinunterzulassen, weil wir die beiden nicht auch noch damit belasten wollten, sondern bestanden darauf, nachts selbst hinabzusteigen und den Eimer zu leeren.

Während ich dies schreibe, leben wir nun bereits zwei Wochen hier in unserem Versteck. Es ist langweilig – auch ein Grund, weshalb ich schreibe. Andererseits ist aber auch immer eine Anspannung da: Wie geht es weiter? Wie wird der Krieg enden? Wird es wieder Freiheit für uns Juden geben? Kann es sein, dass sich die Hilfsbereitschaft des Ehepaars Born erschöpft, wenn es noch länger so weitergeht? Können wir es im Winter hier oben aushalten? Was geschieht, wenn einer von uns krank wird?

Bei aller Anspannung durch Zukunftsangst und aller Langeweile durch Untätigkeit – das Gefühl, das mich am meisten erfüllt, ist Dankbarkeit. Was bringt Menschen dazu, sich selbst in größte Gefahr zu begeben, um uns zu schützen? Und das nicht widerwillig, als würde ihr Gewissen oder ihre moralische Erziehung sie unter Druck setzen, sondern gern und liebevoll. Wir spüren, dass es für sie eine Freude ist, uns zu helfen.

Obwohl sie mit ihrer Landwirtschaft viel zu tun haben, nimmt sich Elisabeth abends immer mal ein paar Minuten Zeit für uns. Manchmal kommt auch Ludwig mit herauf. Oft geht dann aber Elisabeth bald wieder, weil sie fürchten, dass es ein Besucher des Hofes seltsam finden könnte, wenn niemand da ist. Und wenn dann einer vom Heuboden steigt, wo ja mitten im Sommer niemand etwas zu suchen hat.

Wir freuen uns jedes Mal, wenn einer die Leiter heraufkommt, mit uns redet, berichtet, was in der Welt so vorgeht, und uns Mut macht. Ich kann nur staunen über diese beiden liebevollen alten Menschen und bin traurig, dass ich weiß: Wir werden das nie vergelten können.

3

Harald Born hatte es sich in seinem Sessel bequem gemacht, und seine Urenkelin Leoni saß auf seinem Schoß. Um dem Kind nicht zu schaden, hatte der alte Mann seine Pfeife ausgehen lassen. Sie lag neben ihm auf dem Tischchen neben dem vergilbten Foto, das ihn als jungen, schneidigen Offizier in tadellos sitzender Uniform zeigte.

Das schnelle Hämmern des Meißels in der Werkstatt hatte ihn an Maschinengewehrfeuer erinnert. So konnte er nicht anders. Er musste von damals erzählen, als der Rückzug begann. Besonders das Erlebnis am Dnjeprknie.

„Ich konnte mich nur flach auf den Boden legen“, erzählte er gerade, „sodass die Geschosse über mich hinwegzischten. Wo meine Kameraden waren, konnte ich nicht sehen. Ich wagte gar nicht, den Kopf zu heben, um mich nach ihnen umzuschauen. Als der Beschuss etwas nachließ, kroch ich langsam zurück. Ich wusste, dass weiter hinten ein Graben war, in dem ich besseren Schutz finden würde. Vielleicht waren dort auch die Kameraden. Aber als ich dort ankam, war ich allein. Die anderen hatten sich schon weiter zurückgezogen. Der Graben konnte mir aber auf Dauer auch nicht helfen, denn ich hörte und sah, dass der Feind näher kam. Ich allein konnte ihn natürlich nicht aufhalten. Was sollte ich tun? Da bemerkte ich eine kleine Brücke, eigentlich nur ein Steg aus dicken Bohlen, der über den Graben hinwegführte. Schnell kroch ich dort hin und versteckte mich darunter. Kaum war das gelungen, da hörte ich schon, wie die feindlichen Soldaten über meinem Kopf donnernd über die Brücke rannten. Ich konnte nur stillhalten, die Pistole in der Hand, und warten ... “

„Vater!“ Thea stand plötzlich in der Tür. „Du kannst doch dem Kind nicht solche Geschichten erzählen! Was denkst du dir denn dabei!“ Ihr Gesicht glühte rot vor Zorn, und sie beherrschte sich nur mühsam, um nicht noch lauter zu schimpfen.

„Guten Morgen, Thea!“

„Leoni, Uropa hat genug erzählt. Geh jetzt raus und spiele draußen!“

„Och ... “, murrte das Mädchen. Aber es spürte, dass eine Spannung in der Luft lag, und ging darum schnell hinaus.

„Ich habe das schon oft gesagt, Vater! Du kannst doch einer Fünfjährigen nicht solche grausamen Geschichten erzählen!“

„Es ist alles wahr, was ich erzähle. Nichts ist erfunden. Noch nicht mal leicht übertrieben oder ausgeschmückt.“

„Darum geht es nicht. Ich weiß, dass du das alles erlebt hast. Aber sei froh, dass es vorbei ist! Ich bin jedenfalls froh, dass wir keinen Krieg mehr haben. Da muss man doch ein Kind nicht mit so etwas belasten! Wer weiß, was du damit in seiner Seele anrichtest!“

„Unsinn! Sie wird nur abgehärtet. Für die Realitäten des Lebens.“

„Abgehärtet? Ein fünfjähriges Mädchen? Du hast keine Rekruten vor dir, falls du das noch nicht gemerkt hast.“

Ein Blick in das Gesicht ihres Vaters ließ Thea erschrecken. Der alte Mann hatte solch einen traurigen Ausdruck in den Augen, mit denen er in ihre Richtung starrte. Aber so, als sähe er durch sie hindurch. Hatte sie zu hart mit ihm geredet?

Immerhin war er ja ihr Vater. Und ein alter Mann. Mit weicherer Stimme sagte sie, während sie näher zu ihm trat und schließlich direkt vor ihm stand: „Versprich mir, Vater, dass du ihr so etwas nicht wieder erzählst!“

Ihr Vater antwortete nicht. Da rief Leoni von der Tür her: „Bist du dann gerettet worden, Uropa?“

Der lächelte. „Klar! Sonst säße ich ja nicht hier.“

„Stimmt!“, meinte das Mädchen.

„Es war aber noch ein ... “

„Du sollst unten spielen, hatte ich gesagt!“, unterbrach Thea.

Leoni verschwand.

„Du sollst mir versprechen, Vater, dass du das Kind nicht mit deinen Kriegserlebnissen von Blut und Tod belastest!“

Harald Born sah unter sich. Das Lächeln, mit dem er seine Urenkelin angesehen hatte, war verschwunden. Aber auch der strenge Ausdruck, den seine Tochter sonst von ihm gewöhnt war. Er wirkte nur traurig, als er leise murmelte: „Es hört mir ja sonst niemand zu.“

4

Nach dem Abendessen kam Pauls Mutter Thea herüber.

„Setz dich, Mutter! Möchtest du etwas trinken?“

„Nein, danke.“

Mutter und Sohn setzten sich und hörten schweigend zu, wie Stefanie oben für Leoni ein Gute-Nacht-Lied sang. Meistens las sie eine Geschichte vor oder erzählte eine, aber manchmal wollte Leoni ein Lied gesungen haben, wie früher, als sie noch kleiner war. Stefanie hatte den Eindruck, dass das immer dann der Fall war, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen emotionale Geborgenheit fehlte. Nicht immer wusste die junge Mutter, was der Grund dafür war.

Als die drei Erwachsenen zusammensaßen, schnitt Stefanie einige Äpfel auf, verteilte die Stücke an Mann und Schwiegermutter und erzählte zunächst einige Erlebnisse aus dem Altenheim, wo sie zu wechselnden Zeiten halbtags pflegerisch tätig war. Dann begann Thea behutsam zu berichten:

„Leoni war bei Opa. Das ist ja eigentlich was Schönes. Er freut sich an seiner Urenkelin. Und sie freut sich an ihm. Nur ... “

In die Pause hinein fragte Paul: „Nur?“

„Er erzählt oft vom Krieg. Auch heute. In allen grausamen Einzelheiten. Das ist sicher nicht gut für das Kind.“

„Nein, bestimmt nicht!“ Stefanie blickte von ihren Äpfeln auf.

„Ich habe es ihm schon mehrmals gesagt. Aber entweder versteht er mich nicht, oder er vergisst es wieder. Oder er setzt sich bewusst über meine Bedenken hinweg.“

„Dann werde ich mal mit ihm reden. Oder du, Paul. Ich will nicht, dass unser Kind mit solch blutigen Geschichten aufwächst.“

„Neulich hat er mir entgegengehalten, die Grimm‘schen Märchen seien auch grausam.“

Paul warf ein: „Das ist natürlich Unsinn! Und das weiß er auch, oder sollte es zumindest wissen. Das ist gar nicht zu vergleichen. Ich werde mal mit ihm reden. Es wäre schade, wenn wir wegen seiner Haltung Leoni verbieten müssten, ihren Uropa zu besuchen.“

Thea kaute überlegend an einem Apfelstück und meinte nach einer Weile: „Irgendwie kann ich ihn ja verstehen. Der Krieg mit all seinen Schrecken war gewissermaßen der Höhepunkt seines Lebens. Oder – ‚Höhepunkt‘ klingt vielleicht zu positiv – die Phase seines Lebens mit den dichtesten Erlebnissen, voller Gefahren und Spannungen. So etwas prägt. Manche verdrängen das und wollen nie wieder davon reden. Bei anderen ist es wohl genau umgekehrt. Wenn sie nicht davon sprechen können, fühlen sie sich um etwas Wichtiges betrogen. Man nimmt ihnen einen entscheidenden Teil ihrer Geschichte. Und damit einen wichtigen Teil von ihnen selbst. Ein Loch entsteht, ein Vakuum.“

„Hast du heimlich Psychologie studiert?“, fragte Stefanie schmunzelnd.

Und Paul meinte: „Scharfsinnig analysiert! Kannst du diesen analytischen Scharfsinn nicht auch mal auf deinen Sohn richten?“

„Wie meinst du das?“

„Die Frage war nicht sehr scharfsinnig. Du solltest dir denken können, wie ich das meine.“

Thea reagierte nicht. Paul setzte nach:

„Meinst du nicht, dass bei deinem Sohn auch ein Loch entstehen muss, solange er nicht weiß, wer sein Vater ist?“

„Ach, fang nicht wieder damit an, Paul!“ Seine Mutter blickte unter sich.

„Ich werde immer wieder damit anfangen, bis ich eine Antwort bekomme. Oder bis ich verstanden habe, warum du schweigst. Aber weshalb ich heute damit anfange, das hat noch einen besonderen Grund. Es kann sein, dass wir es auf anderem Wege erfahren, und da will ich dir vorher die Chance geben, es von dir aus zu sagen.“

„Auf anderem Wege? Das verstehe ich nicht.“

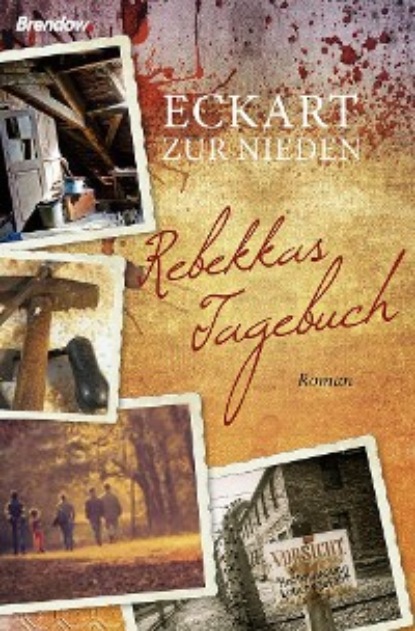

„Ich habe auf dem alten Heuboden ein Tagebuch gefunden. Von einer Rebekka Schimmel. Urgroßvater und Urgroßmutter müssen dort Juden versteckt haben. Ich wundere mich, dass ich bisher nichts davon wusste. Ein Familiengeheimnis also. Und da liegt der Gedanke nahe, dass auch die Geschichte meines Vaters damit zusammenhängt.“

„Aaron und Rebekka Schimmel! Ich ahnte nicht, dass sie ein Tagebuch geführt haben.“

„Du wusstest also davon ... “

„Ich war ein kleines Mädchen damals. So wie Leoni jetzt. Meine Erinnerungen sind sehr lückenhaft.“

„Und – stimmt es, dass es da einen Zusammenhang gibt mit meinem Vater?“

Thea schwieg einige Augenblicke, bis sie zur Antwort gab: „Nur indirekt.“

„Aber warum habt ihr nie davon erzählt, du oder Großvater?“

„Aus dem gleichen Grund. Ja, das kann man vielleicht so sagen. Ach, Paul – es tut mir leid, diese Geheimniskrämerei. Ich weiß sehr wohl, dass du ein Recht hast, von deinem Vater zu erfahren. Ich verspreche dir, in nicht allzu ferner Zukunft werde ich dir alles erzählen.“

Paul sagte leise: „Ich habe von dir immer viel Liebe erfahren, Mutter. Darum kann ich mir nicht denken, dass du mir ohne triftigen Grund Schmerzen zufügst. Den Schmerz, mir die Auskunft vorzuenthalten. Aber es wäre leichter für mich, wenn ich wenigstens den Grund wüsste.“

Eine Weile herrschte Stille. Nur langsame Kaugeräusche waren zu hören.

Stefanie blickte plötzlich auf. „Hat es mit Opa zu tun?“

„Wie kommst du darauf?“

„Du hast schon mal gesagt, du würdest das Geheimnis bald lüften. Aber worauf wartest du? Willst du dein Schweigen brechen, wenn Opa gestorben ist?“

Thea sah erst sie und dann ihren Sohn an. Schließlich sagte sie leise: „So viel kann ich zugeben: ja.“

Paul versuchte zu raten: „Wäre er mit meinem Vater nicht einverstanden gewesen? Aber das ist doch kein Grund ... “

„Bitte, Paul!“

Es war offensichtlich, dass sie das Thema wechseln wollte. „Das Tagebuch von Schimmels – ich würde es dann auch gern mal lesen.“

„Sicher“, antwortete Stefanie. „Lass es uns nur erst zu Ende lesen. Es dauert etwas. Ich lese mir alles mühsam durch, notiere mir auch einiges in meiner eigenen Schrift, was nur schwer zu entziffern ist, und lese es dann Paul vor. Aber dann kannst du es natürlich auch lesen.“

„Tut mir einen Gefallen: Erzählt Großvater nichts von dem Tagebuch!“

„Warum nicht?“

„Ich vermute, wenn ihr es bis zu Ende gelesen habt, könnt ihr euch die Antwort selbst geben.“

Paul fragte: „Wenn das Geld, die 25 000 Mark, nicht von meinem Vater sein sollten, wie du behauptest, können sie dann von diesen Leuten sein, die hier versteckt waren?“

„Ich weiß es nicht“, antwortete seine Mutter, „aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich.“

5

Das Gespräch mit Thea hatte Pauls und Stefanies Neugier noch gesteigert. Aber beide hatten ihre täglichen Pflichten. Erst am nächsten Tag nach dem Mittagessen, wo sie sich sowieso eine kleine Pause angewöhnt hatten, nahmen sie sich das Tagebuch wieder vor.

22. Juli 1941

Jetzt liegt die Heuernte hinter uns. Das brachte einige Veränderungen mit sich. Der Raum, in dem wir uns bewegen können, ist ziemlich eingeschränkt.

Zwei Vorteile hat das aber: Erstens duftet es wunderbar und überdeckt damit die Gerüche vom Kuhstall unter uns. Wir können auch in dem neuen Heu großartig liegen. Und zweitens konnten wir wenigstens etwas helfen. Das Heu, das vom Wagen heraufgereicht wurde, haben wir verstaut.

Nach langem Drängen hat uns Elisabeth auch sonst einige Arbeit gegeben. Zum Beispiel ziehen wir oft am Vormittag einen Eimer mit Kartoffeln herauf, die ich dann schäle.

Morgens melkt Ludwig die Kühe unter uns im Stall, ehe er sie auf die Weide bringt. Abends ist das Elisabeths Aufgabe. Während sie beschäftigt ist, singt sie oft. Es sind wohl christliche Lieder, ich kann den Text aber kaum verstehen bis auf wenige Wörter, und ich kenne die Melodien auch nicht. Elisabeth hat eine schon etwas brüchige Stimme, aber sie scheint musikalisch zu sein, denn sie trifft alle Töne sauber und hat keine Mühe, etwa einen oder zwei Töne höher oder tiefer anzustimmen, wenn sie merkt, dass sie an den Rand ihres Stimmumfangs kommt. Obwohl es kein Genuss im ästhetischen Sinne ist – sie denkt vermutlich beim Singen gar nicht an die Zuhörer über sich –, lege ich mich dann gern im Heu zurück und lausche auf ihren Gesang. Auch Aaron scheint von dieser schlichten Ungezwungenheit ihres Singens berührt zu sein und hört still zu. Schmunzelt nur zwischendurch, wenn Elisabeth mit einer der Kühe redet.

Als sie zum ersten Mal eine Kuh mit ihrem Namen ansprach – es sind alltägliche Mädchennamen wie Lisa oder Erna –, bekam ich einen Schreck, weil ich dachte, eine Frau sei mit im Stall. Inzwischen kenne ich alle sechs Kühe mit Namen.

Heute war Ludwig bei uns. Er wollte sich für unsere Hilfe bedanken. Ich dachte erst, er wollte einen Scherz machen. Aber nein, er meinte es ernst. Aaron dankte ihm, dass wir die Möglichkeit hatten, ein wenig zu helfen und so wenige Promille von der Schuld abzutragen, in der wir bei ihm stehen.

Wir haben uns über Politik unterhalten. Er schilderte uns, wie es mit dem Krieg steht. Deutsche Luftangriffe sollen England in die Knie zwingen. Das scheint aber nicht zu gelingen, so wie Hitler sich das gedacht und Göring es ihm versprochen hat. Ludwig scheint darüber nicht traurig zu sein. Im Radio würde auch immer von den Erfolgen der U-Boote berichtet, die die britische Handelsblockade um Deutschland knacken und England vom weltweiten Handel aussperren sollen. Ich stelle mir das schrecklich vor. Da werden Handelsschiffe einfach versenkt mit allen Menschen an Bord. Aber auch für die U-Boot-Besatzungen wird es kein Vergnügen sein. Sie leben auf noch engerem Raum als wir hier.

In Afrika, wo ein deutsches Afrikakorps die Italiener unterstützt, unter Führung eines gewissen Rommel, soll es große Erfolge geben.

Ludwig erzählte uns von zwei jüdischen Familien, mit denen er bekannt gewesen war. Sie sind plötzlich verschwunden. Die eine schon vor zwei Jahren, die andere erst kürzlich. Ich hatte den Eindruck, er wolle damit seine Mahnung unterstreichen, wir sollten ja nicht unser Versteck verlassen. Aber das haben wir auch nicht vor. Eine Warnung war nicht nötig, wir kennen die Gefahr und verdrängen sie nicht mehr.

So kamen wir allgemein auf das Thema der Juden in Deutschland zu sprechen. Aaron sagte zu Ludwig: „Ich weiß, dass du kein Antisemit bist. Aber wie ist genau deine Einstellung zu den Juden?“ Ich fand die Frage ein bisschen aufdringlich, aber da denkt Aaron anders als ich.

Ludwig dachte einige Augenblicke nach – sicher nicht, um zu überlegen, wie er in der Sache dachte, sondern um die richtigen Worte zu finden, es zu erklären. Dann meinte er: „Es gibt nicht den geringsten Grund, Juden zu verachten, denn es sind Menschen wie wir Deutschen. Und wenn manche glauben, Gründe zu haben, dann sind die vorgeschoben. Vorgebracht werden diese Gründe, weil man vor sich selbst rechtfertigen muss, was man ihnen antut. Und warum tut man es ihnen an? Weil man einen Sündenbock braucht. Ein Ausdruck, der, wie ihr sicher wisst, aus dem Alten Testament stammt. Man braucht jemanden, den man für jede Misere verantwortlich machen kann. Das erleichtert. Es erspart den Menschen, Fehler bei sich selbst zu suchen.“

Er schwieg eine Weile, und Aaron nickte. Dann fuhr Ludwig fort: „Das sage ich als Mensch. Aber als Christ sage ich noch etwas anderes. Die Juden sind Gottes Volk. Das sind sie auch, nachdem die meisten nicht bejahen, dass Gott sich mit seinem Sohn auf eine ganz neue Weise gezeigt hat. So hat es Paulus geschrieben, im Römerbrief. Ich weiß nicht, was das im Einzelnen bedeutet, weiß auch nicht, was Gott noch mit seinem Volk vorhat. Weiß auch nicht, wie das viele Leid, das die Juden erleiden mussten und müssen, damit zu vereinbaren ist. Aber Tatsache bleibt es, dass sie ‚Gottes Augapfel‘ sind. Denn so steht es geschrieben.“