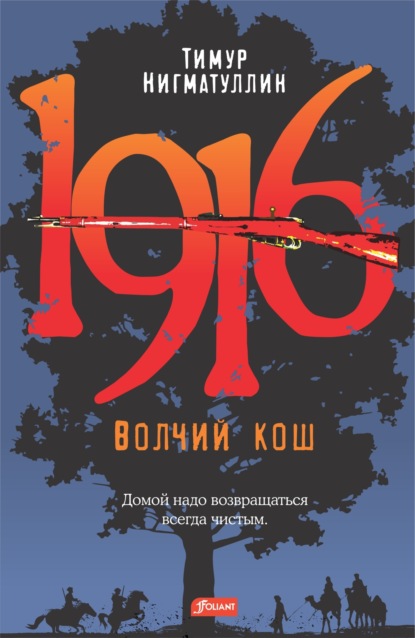

1916. Волчий кош

Издательство:

Фолиант

Метки:

исторические события,портрет эпохи,военные приключения,исторические романы,Первая мировая война,Российская империя,русская зарубежная литература,Казахстан,Казахская литератураЖанры:

исторические приключения,историческая литература,современная зарубежная литература,серьезное чтение,об истории серьезно1916 год. Первая мировая война исчерпала все ресурсы Российской империи. Царское правительство готовит указ о привлечении мужского населения Степного края «для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии». На казахских землях зреет бунт против русского царя и его призыва на фронт. В уездном городке Акмолинске начинается «большая игра», в ней сталкиваются интересы государств, политических партий и простого народа. В водоворот событий оказывается затянут караванщик Халил, доставивший из Бухары в Акмолинск груз, который хотят заполучить многие… Роман «1916. Волчий кош» – неординарный литературный истерн современного казахстанского автора, сравнимый по художественной выразительности, колоритной атмосфере, динамичности и экспрессии с кинематографическими шедеврами этого жанра.