Спортивные призраки Северной столицы

- -

- 100%

- +

Путешествие в прошлое. Увлекательные истории исчезнувших спортивных арен Петербурга – Ленинграда, о которых мало кто знает.

В Санкт-Петербурге огромное количество памятников и достопримечательностей мирового значения. О них написаны книги, стихи, поэмы, сняты фильмы, они красуются на буклетах, о них подготовлены тысячи научных исследований. Но были в старинном Петербурге и Ленинграде места, которые когда-то являлись центром притяжения многих людей и по разным причинам исчезнувших с карты города. И сейчас они известны лишь специалистам. Эта книга предоставляет гостям и жителям Северной столицы их открыть, возможность совершить путешествие во времени и пространстве туда, где можно окунуться в малоизвестное прошлое.

Что побудило меня взяться за эту книгу? Случай. Долгое время я работал спортивным обозревателем областной газеты «Челябинский рабочий». Переехав в Санкт-Петербург, мы с женой часто совершали многочасовые прогулки по Питеру, впитывая волшебство города. О чем давно мечтали как неофиты.

Однажды мы шли от Сенной площади в сторону Невского проспекта, рассматривая памятные доски на стенах домов. Одна из них привлекла мое внимание. Вот она.

Не скажу, что я сразу бросился к компьютеру, однако смутная мысль начала постепенно формироваться, пока не созрела окончательно. И я засел в Интернете и архивах. Вначале организовал Телеграм-канал HISTORYSPORTSсооружений@historysport (можно зайти на этот канал), где собирал сведения о всех исторических спортивных сооружениях (не только Петербурга, и не только исчезнувших). Материалы канала и составили эту книгу.

Вначале хотел просто рассказать об этих спортивных памятниках ушедшей эпохи. О них мало кто знает. Но потом подумал, что, возможно, найдутся люди, которые захотят побывать там, ощутить атмосферу и вдохнуть запах истории, дать пищу воображению. Поэтому я составил к каждой истории схему, как найти нужное место. Своеобразный гид по спортивным историческим местам Санкт-Петербурга. Сам лично прошелся по этим маршрутам. Если кто-нибудь воспользуется ими, буду только рад.

Северная столица – город, где в ХIХ – начале ХХ веков начиналось спортивное движение России. Футбол, фигурное катание, большой теннис, тяжелая и легкая атлетика, парусный и велоспорт и многое другое – все это имело знак «Сделано в Санкт-Петербурге». Был организован Российский олимпийский комитет и канцелярия Главнонаблюдающего за физическим развитием народо населения Российской империи, первого в истории страны министерства спорта. А также созданы спортивные кружки, секции, клубы – прообразы нынешних спортивных федераций. Тогда же были возведены сооружения для занятий спортом. Эта стратегическая линия была продолжена в Ленинграде.

У истоков петербургского и российского, а затем и советского спорта, стояли поистине титанические фигуры – спортсмены, организаторы, меценаты, архитекторы. Давно ушедшие, но, тем не менее, оставившие значительный след и внесшие огромный вклад в величие России.

Петербург одна большая история, внутри которой прятаны сотни маленьких. Как в матрешке. Этим, в том числе, Северная столица и интересна.

Начинаем листать истории.

История первая

Садовая улица – одна из старейших артерий в Санкт-Петербурге. Не буду излагать ее историю – она известна всем, найти в материалы в Интернете не проблема. Нам же интересна центральная тема книги, вынесенная в заголовок. Поэтому не будем отклоняться от центральной линии.

На Садовой улице 50б находится здание, знаковое для всего отечественного спорта. Здесь располагался главный центр дореволюционного спортивного движения – Российский олимпийский комитет. К сожалению, ему было отпущено всего несколько лет, до известных событий октября 1917 года.

Здание находится в прекрасном состоянии. Найти его очень просто: двумя путями. Первый – от станции метро «Сенная площадь», надо миновать Сенную площадь и свернуть направо на Садовую улицу и идти прямо, никуда не сворачивая в сторону Невского проспекта. Второй – выйти на станции метро «Гостиный двор», свернуть направо на Садовую улицу и тоже идти прямо. Только при этом надо будет перейти на другую сторону улицы.

Кстати, рядом находится еще одно не менее знаковое место петербургского спорта, но это уже другая история.

Образование Российского олимпийского комитета

В феврале-марте 1911 года представители тридцати одного русского спортивного общества провели ряд организационных собраний в Санкт-Петербурге, одобрив проект устава Российского олимпийского комитета и представив его на утверждение правительству. В организационный комитет входил великий князь Михаил Александрович, брат Николая II. Но прежде чем комитет начал действовать, прошло довольно много времени – год и два месяца. Только 17 мая 1912 года устав комитета был утвержден министром внутренних дел России. Кроме обычной чиновничьей волокиты, задержка с утверждением объясняется и чисто политической сложностью.

Параграф первый устава Российского олимпийского комитета гласил: «Российский олимпийский комитет учреждается с целью объединения всех российских спортивных и гимнастических учреждений для подготовки их участия в Олимпийских играх». А что же тогда делать с финскими спортсменами, которые уже давно принимали в Играх самое непосредственное участие? Ведь Финляндия тогда входила в Российскую империю как Великое Княжество Финляндское, а в столице этого княжества – Гельсингфорсе – с мая 1907 года функционировал свой Национальный олимпийский комитет, который возглавлял барон Ренхольд фон Виллебрандт, член МОК к тому же.

Решили мудро: пусть финны продолжают выступать за себя, а все остальные, входящие в империю, будут представлять единую российскую команду. Почетным председателем комитета утвердили барона Ф. Е. Мейендорфа, председателем стал Вячеслав Измаилович Срезневский, товарищами председателя, иначе говоря, заместителями – Алексей Лебедев и граф Георгий Рибопьер, ответственным секретарем – Георгий Дюперрон, казначеем – Иван Бергман.

Организационные собрания по образованию Российского олимпийского комитета проходили в здании по улице Садовой 50б в Санкт-Петербурге. Там же он и заседал. Трехэтажное здание было построено для главного правления «Российского общества спасения на водах». Год постройки 1893–1894, инженер-архитектор Петр Станиславович Купинский.

Встает вопрос: почему именно это здание было выбрано в качестве базирования Российского олимпийского комитета? Можно предположить, что не обошлось без личных дружеских отношений. Скорее всего, председатель РОК, действительный статский советник (соответствует генералу) Срезневский был хорошо знаком с председателем правления «Российского общества спасения на водах», генералом от инфантерии, членом Государственного совета Христофором Христофоровичем Роопом. Видимо, дружба двух генералов и привела будущих олимпийцев в дом на Садовой улице. Но это только предположение, документальных подтверждений этому нет.

Основной целью комитета было участие российских спортсменов в международных соревнованиях, где они могли бы продемонстрировать свои уникальные спортивные навыки и представлять Россию на мировой арене. Олимпийский комитет собирал в своих рядах выдающихся спортсменов, тренеров и организаторов, которые работали над тем, чтобы российский спорт стал уважаемым и признанным во всем мире.

Однако дореволюционный Олимпийский комитет сталкивался с различными вызовами, включая отсутствие финансирования, несовершенством спортивной инфраструктуры и отсутствием возможности участвовать во всех международных мероприятиях из-за политических противоречий. Последнее ничего не напоминает?

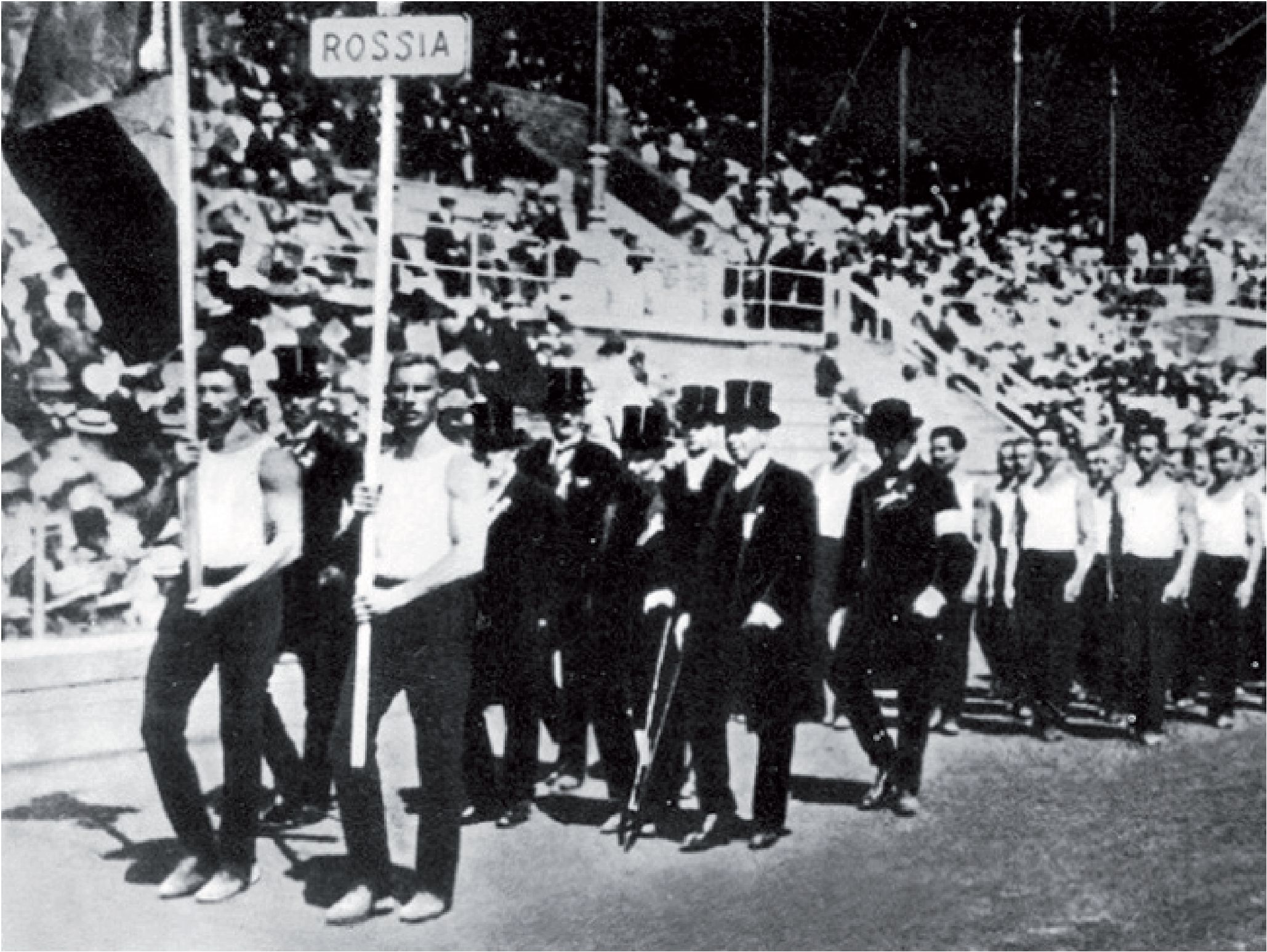

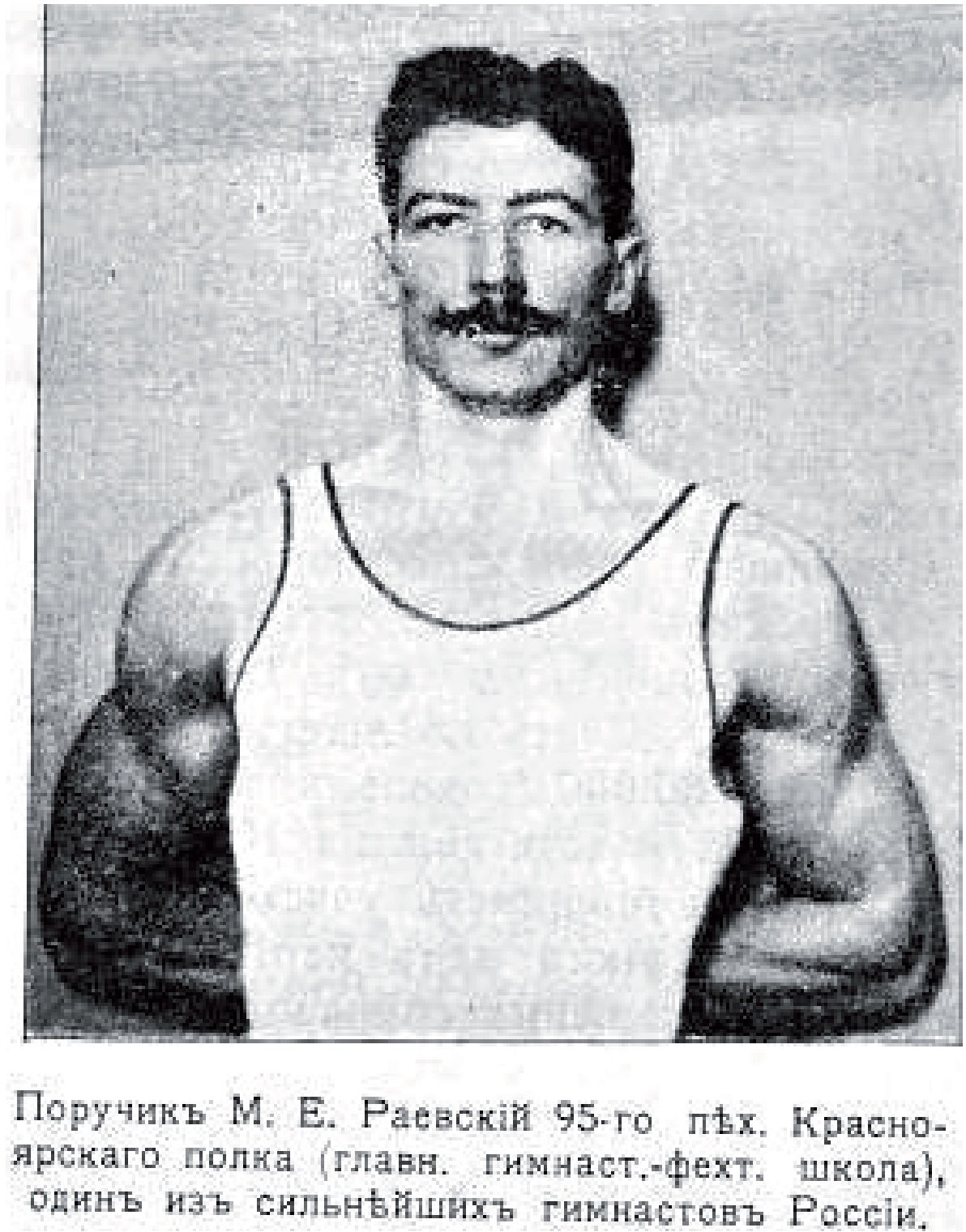

Открытие Олимпиады-1912. Знаменосец – поручик М. Раевский

РОК успел отправить всего одну официальную делегацию на V Олимпийские игры – в 1912 году в Стокгольме. Участие России в Играх 1912 года взял под свое монаршее покровительство император Николай II. В Стокгольм отправилась внушительная сборная из ста семидесяти восьми атлетов, включая члена царской семьи Великого князя Дмитрия Павловича (в будущем участника убийства Григория Распутина), участвовавшего в составе четверки российских кавалеристов в командном конкуре.

Россияне выступали во всех разделах олимпийской программы, однако результаты оказались более чем скромными: две серебряные и три бронзовые награды и 16-е место в неофициальном командном зачете, что было расценено как поражение.

Серебро: Амос Кэш, Николай Мельницкий, Павел Войлошников и Григорий Пантелеймонов (стрель ба), мужская команда из скорострельного пистолета на 30 метров;

Мартин Кляйн (греко-римская борьба), средний вес.

Бронза: Март Куусик (гребля), мужские одиночные игры;

Эспер Белосельский, Ernest Brasche, Николай Пущницкий, Александр Родионов, Joseph Schomacker, Philipp Strauch и Карл Линдхольм (парусный спорт), мужская гонка на 10 километров; Харальдс Блаус (стрельба), мужская ловушка.

Мартин Кляйн (12 сентября 1884 – 11 февраля 1947) был эстонским борцом, выступавшим за Российскую империю на летних Олимпийских играх 1912 года. Он завоевал серебряную медаль в среднем весе, став первым олимпийским призером, родившимся на территории современной Эстонии. В полуфинале против действующего чемпиона мира Альфреда Асикайнена эти двое боролись 11 часов 40 минут солнечным днем на открытом воздухе, пока Кляйну не удалось прижать Асикайнена. Кляйн был настолько измотан схваткой – самым продолжительным борцовским поединком в истории, что на следующий день не смог бороться за золото, оставив шведского борца Клааса Йоханссона с золотой медалью.

Биография

Кляйн родился в семье фермера и начал заниматься борьбой только в двадцать с небольшим. Он ушел из дома в возрасте 17 лет, чтобы работать матросом, но через два года вместе со своим братом устроился на фабрику в Санкт-Петербурге, который тогда был столицей Российской империи. В поисках дополнительных доходов он стал охранником в ночную смену в рестлинг-клубе и таким образом познакомился со спортом. В 1910 году Кляйн выиграл свой первый титул на чемпионате Санкт-Петербурга в неограниченном классе. Помимо Олимпийских игр 1912 года, он также участвовал в чемпионате мира 1913 года, но снялся с соревнований из-за травмы руки. В том же году он завоевал титул чемпиона России в супер тяжелом весе. Во время Первой мировой войны он служил в российской армии, а позже принимал участие в войне за независимость Эстонии. В 1919 году он стал тренером по борьбе и готовил эстонских борцов к Олимпийским играм 1920 года. На тех Играх ему также предлагали место в составе, но он отказался в пользу своих более молодых товарищей по команде. Кляйн продолжал тренировать и соревноваться в рестлинге в Эстонии до 1937 года. Он умер из-за грыжи, которая развилась у него при перетаскивании бревен, и был похоронен на кладбище Тарвасту. С 1962 года в Вильянди, Эстония, проводится международный мемориал Мартина Кляйна по греко-римской борьбе.

Хуго-Максимилиан «Март» Куусик (9 декабря 1877, Куоккала, Великое княжество Финляндское, Российская империя – 24 августа 1965, Баттл-Граунд, округ Кларк, штат Вашингтон, США) – эстонско-русский спортсмен-гребец, член Олимпийской сборной России 1912 года. Представляя Российскую империю, выиграл бронзовую медаль олимпиады в академической гребле в соревнованиях среди одиночек. Первый российский гребец – призёр Олимпийских игр.

Биография

Куусик учился в Санкт-Петербурге, после чего в 1914 году получил степень магистра в Оксфордском университете. Он основал спортивное общество «Калев» в Санкт-Петербурге и был его секретарем.

Куусик был чемпионом России в одиночке в 1910 и 1913–14 годах. В 1909 и 1910 годах побеждал на открытом первенстве Нидерландов.

После Октябрьской революции Куусик уехал в Эстонию, где был членом спортивного клуба «V.S.Sport» и тренером по боксу.

В 1924 году Куусик уехал из Эстонии на постоянное место жительства в американский штат Вашингтон.

Куусик умер 24 августа 1965 года и похоронен на кладбище Парк-Хилл в округе Кларк, штат Вашингтон, США.

Гарольд Карлович Блау (нем. Harald Carl Adolf Blau, латыш. Haralds Kārlis Ādolfs Blaus, 24 января 1885 (5 февраля 1885), Медзулская волость, Венденский уезд, Лифляндская губерния, Российская империя – 4 июня 1945, Аугсбург, Германия) – российский, впоследствии латвийский спортсмен, входил в олимпийскую сборную России, бронзовый призёр Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме по стрельбе.

Биография

Гарольд Блау родился в 1885 году в Лифляндской губернии Российской империи (сейчас территория современной Латвии). Из семьи балтийских немцев. Отец Карл Блау. Мать Лилия Блау (урождённая фон Цек).

Переехав в Ригу, занялся стрельбой. На Летних олимпийских играх в Стокгольме (1912) в сложной борьбе завоевал бронзовую медаль в дисциплине «трап». В командных соревнованиях по стрельбе из oдноствольного ружья занял пятое место. Принимал участие в стрельбе сo 100 метров, где занял 20-е место.

После 1917 года жил в Латвии. В 1939 году отказался от латвийского гражданства и репатриировался в Германию.

Умер 4 июня 1945 года в Аугсбурге, находившимся в американской зоне оккупации Германии.

Амос Маркович Каш (15 (27) июня 1868, Санкт-Петербург, Российская империя – 4 декабря 1948, Москва, СССР, РСФСР) – офицер Русской императорской армии, военный электротехник, спортсмен: серебряный призёр Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме в командной стрельбе из пистолета, участник Первой мировой войны.

Биография

Родился 15 (27) июня 1868 года в Санкт-Петербурге. Из дворян Петербургской губернии, православного вероисповедания. Воспитывался в 1-м кадетском корпусе (Санкт-Петербург).

1 сентября 1886 года вступил в военную службу в 1-е военное Павловское училище юнкером. В августе 1888 года, окончив училище по 1-му разряду, произведен из юнкеров в подпоручики (со старшинством в чине с 07.08.1887) и назначен на службу в 1-й стрелковый батальон. (г. Плоцк). Затем обучался в Офицерском электротехническом классе, курс которого окончил по 1-му разряду – военный электротехник. Служил в электротехнической роте, состоял в постоянном составе электротехнической школы.

С апреля 1892 года – поручик, с августа 1899 – штабс-капитан, с августа 1900 – капитан (со старшинством с 06.05.1900), с ноября 1914 – подполковник.

На период 1899—1909 годов Амос Каш – начальник центральной станции Санкт-Петербургского военно-полицейского телеграфа. Числился по инженерным войскам. Автор нескольких запатентованных изобретений в области электротехники и телеграфии.

В 1905 году завоевал серебряную медаль чемпионата России по стрельбе из дуэльного пистолета.

17 апреля 1909 года капитан Каш был переведен в 10-й саперный батальон (Петербургский военный округ).

С 12 сентября 1909 года – числился в запасе инженерных войск, затем, с 25 июля 1911 года, был определён в службу во 2-ю Кронштадтскую крепостную минную роту капитаном, со старшинством с 25.04.1901. В августе 1912 года был назначен начальником Либавского крепостного военного телеграфа.

В 1912 году Амос Каш участвовал в V летних Олимпийских играх в Стокгольме. Серебряный призёр в командной стрельбе из пистолета (с 30 метров). Принимал также участие в стрельбе с 25 метров, где был на 28-м месте, а с 50 метров оказался на 46-м месте. Кроме него, в олимпийскую команду по стрельбе, завоевавшую серебряные медали, входили офицеры Русской императорской армии Павел Войлошников, Николай Мельницкий и Георгий Пантелеймонов.

В 1913 году стал чемпионом Первой российской олимпиады в стрельбе из произвольного пистолета.

В мае 1914 года Амос Каш был переведен в Кронштадтскую крепостную военно-телеграфную роту, затем, в ноябре 1914 года, назначен командиром 1-й Кронштадтской крепостной саперной роты.

Участник Первой мировой войны. В чине подполковника служил в сформированном в конце 1914 года 26-м саперном батальоне, куда был переведен Высочайшим Приказом от 24.12.1914. В феврале 1917 года подполковнику 26-го саперного батальона Амосу Кашу было установлено старшинство в чине подполковника – с 03.11.1913.

В июне 1917 года подполковник Каш был назначен исполняющим должность заведующего инженерной частью этапнохозяйственного отдела штаба 5-й Армии (Северного фронта), с зачислением по инженерным войскам в июле 1917 года – переведен в 1-й запасный телеграфно-прожекторный полк.

В октябре 1917 года 1-й запасный телеграфно-прожекторный полк встал на сторону большевиков. Каш был послан полковым революционным комитетом в Петроград, где встречался с Лениным. Служил в оперативном отделе штаба Реввоенсовета Республики консультантом по техническим вопросам, заведовал радиосвязью. В октябре 1919 года стал инспектором в управлении связи Красной армии и ездил в командировки на фронт. В июле 1921 года был демобилизован, остался на службе добровольцем, принял красную присягу. Преподавал в Высшей военной школе связи. Стал одним из первых тренеров-инструкторов советской стрелковой школы. В 1923 году выиграл чемпионат СССР по стрельбе.

После выхода на пенсию жил в Москве. Умер 4 декабря 1948 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Спортивные достижения

• Серебряный призёр Олимпийских игр (командная стрельба из пистолета) – 1912.

• Победитель Первой российской олимпиады (произвольный пистолет) – 1913.

• Чемпион СССР (стрельба из револьвера) – 1923.

• Серебряный призёр чемпионата России (дуэльный пистолет) – 1905.

• Бронзовый призёр чемпионата СССР (произвольный пистолет) – 1924.

• Серебряный призёр первенства РККА (стрельба из револьвера) – 1923.

Неофициально российские спортсмены участвовали еще в двух Олимпиадах начала ХХ века. Впервые это произошло на летних Олимпийских играх 1900 года. Россия была представлена фехтовальщиками Юлианом Мишо и Петром Заковоротом, конниками Ильёй Поляковым и Владимиром Орловым, а также велогонщиком Алексеем Бутылкиным.

Медалей они не завоевали. Более многочисленным выглядел российский судейский корпус.

Судьи из России

Среди членов жюри представителями России были:

– Сергей Боткин (в протоколе: Charles BOTKINE) – фехтование на шпагах;

– Адам Богатский (Adam de Bogatski) капитан драгунов Волынского лейб-гвардейского полка – фехтование на саблях;

– неизвестный русский проживавший в Бианкуре (De Bioncourt) – стрельба;

– князь Сергей Голицын (le prince Serge GALITZINE) – конный спорт;

– князь Трубецкой (le prince TROUBETZKOY) – конный спорт;

– адмирал Николай Зеленой (l'amiral DE ZËLÉNOY Nicolas), представитель министра Императорского флота России – парусный спорт;

– граф Ностиц (le comte NOSTITZ) – парусный спорт;

– государственный советник Иван Гопфенгаузен (Hoppenhausen, conseiller d'État) – соревнования пожарных (президент жюри);

– полковник Кирилов (le colonel M. KIRILOFF) – соревнования пожарных;

– Александр Кованько (А. Kowanko) – главный судья от России (Commissaire général).

Россия на летних Олимпийских играх 1908 была представлена шестью спортсменами в трех видах спорта (борьба, лёгкая атлетика и фигурное катание). Организацией команды занимался представитель России в МОК, граф Георгий Рибопьер.

С российской делегацией случился досадный казус, который, возможно, повлиял на количество завоеванных медалей. Россияне прибыли в Лондон с опозданием на 12 дней, так как не учли, что Великобритания жила по григорианскому календарю, в то время как Российская империя – по юлианскому.

Золото: Николай Панин-Коломенкин (фигурное катание), мужское одиночное, специальные фигуры.

Серебро: Николай Орлов (греко-римская борьба), легкий вес;

Александр Петров (греко-римская борьба), тяжелый вес.

Учитывая результаты Олимпиады-1912, Российский олимпийский комитет предпринял ряд шагов для изменения ситуации. В 1913 и 1914 годах по инициативе РОК для более целенаправленной подготовки к Играм VI Олимпиады в 1916 году, а также для дальнейшего развития спортивного движения соответственно в Киеве и Риге были проведены две Всероссийские Олимпиады, программа которых во многом была сходной с Олимпийской. В них приняли участие около 900 спортсменов из 29 городов. Это нашло отражение в Уставе РОК 1914 года, в котором говорилось, что РОК учреждается не только для подготовки и участия в Олимпийских играх, но и для подготовки российских Олимпийских игр.

Там также оговаривалась возможность создания местных Олимпийских комитетов на территории Российской империи, подчиняющихся РОК, выделялись юридические права РОК. Однако дальнейшая деятельность РОК была парализована Первой мировой войной, а в 1917 году Российский олимпийский комитет, как и другие организации, объявленные большевиками буржуазными, был упразднен.

В настоящее время в здании располагается Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции Санкт-Петербурга (ГОУ «ЦППРК») для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

На снимке: здание на Садовой улице в Санкт-Петербурге, где располагался Российский олимпийский комитет (ХХI век)

Архивное фото: Садовая улица в конце ХIХ – начале ХХ веков, на которой находился Российский олимпийский комитет

Вячеслав Измаилович Срезневский

Первый председатель РОК Вячеслав Измаилович Срезневский закончил историко-филологический факультет Петербургского университета, работал преподавателем греческого и русского языков. Получив звание приват-доцента, он вернулся в родной университет в новом качестве. Срезневский читал лекции по истории русского языка, истории научного языкознания и грамматике церковнославянского языка. Параллельно с научно-преподавательской деятельностью он активно занимался спортом и увлекался фотографией. В 1901 году, в возрасте 52 лет он занял второе место в лыжных гонках на приз журнала «Спорт», проходивших на Марсовом поле.

Он стал одним из основателей и руководителем фотографического отдела Русского технического общества, а с 1880 по 1884 годы Срезневский выпускал журнал «Фотограф» и даже сам конструировал специальные фотокамеры. Также он увлекался фигурным катанием. В 1881 году ему удалось победить на состязаниях в парном фигурном катании, проводимых в Гельсингфорсе, а два года спустя он занял место на судейской скамейке этих соревнований.

Срезневский был основателем и главой Петербургского общества любителей бега на коньках в Юсуповом саду и поддерживал многих талантливых русских фигуристов, регулярно занимавших призовые места на международных соревнованиях. Его подопечные Лебедев, Паншин, Панин-Коломенкин и Бюхтгер триумфально выступали за рубежом, устанавливая рекорды и выигрывая первенства.

Вячеслав Измаилович провел два чемпионата мира по фигурному катанию и усиленно занимался развитием хоккея с мячом в России, а руководимая им команда «Юсуповцы», приняв участие в хоккейном европейском турне 1908 года, одержала шесть побед в восьми играх.

Вячеслав Измаилович стал во главе российского спорта, соединив в одном лице руководство государственным учреждением и Российским олимпийским комитетом. Несмотря на не очень плавное начало, РОК продолжил свою деятельность по развитию идей олимпизма. Усилиями его участников были организованы Российские олимпиады – уникальное для зарубежных стран явление. Традиция проводить генеральные репетиции перед очередными Олимпийскими играми продолжилась в нашей стране в виде Спартакиад народов СССР.

Срезневский возглавлял РОК до 1918 года. С 1914 года он был помощником Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской империи. Руководил российской делегацией на VI Олимпийском конгрессе 1914 года в Париже. Благодаря высокому авторитету Срезневского в Санкт-Петербурге дважды проводились чемпионаты мира по фигурному катанию и скоростному бегу на коньках (1896 и 1903 годы) и чемпионат Европы по конькобежному спорту (1913). Член оргкомитета первой Российской Олимпиады 1913 года в Киеве и второй Российской Олимпиады 1914 года в Риге. После октябрьской революции 1917 года принимал участие в работе Всевобуча. Скончался в Ленинграде в возрасте 88 лет (1849–1937), похоронен на Смоленском кладбище (могила не сохранилась).