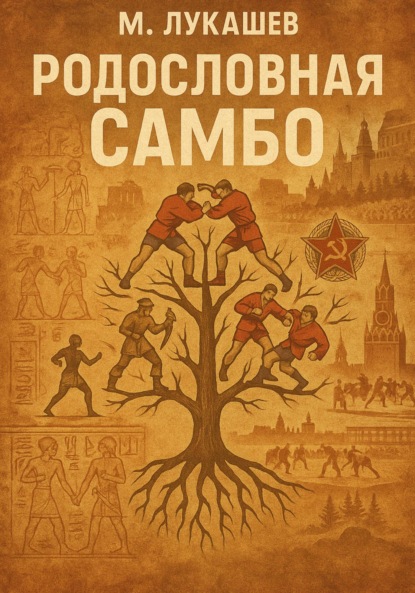

Родословная Самбо

- -

- 100%

- +

Каким это ни покажется невероятным, но выпуск этой «новинки» трехсотпятидесятилетией давности стал безусловно прогрессивным явлением в развитии искусства самозащиты. Ведь старый английский бокс предлагал только технику ударов кулаками и две-три подножки; французская борьба уже приобрела условно-спортивный характер и обладала не очень большой прикладной ценностью. А с японскими приемами Европа в то время еще не была знакома. Да стоит и сказать, справедливости ради, что старик Фабиан по действенности и разнообразию приемов не только не уступал японцам, но, пожалуй, даже порой превосходил их.

Когда основоположник европейского дзюдо японский преподаватель Г. Коизуми ознакомился с работами Ауэрсвальда и других средневековых европейских гроссмейстеров борьбы, он не без удивления констатировал в своей книге: «В XVI веке в Европе знали джиу-джитсу». Для японского дзюдоиста любой прием самозащиты воспринимался только как джиу-джитсу и ничего более, но то, что он видел на гравюрных листах старинных книг, не только не являлось знаменитым японским «утонченным искусством ловкости», но и вообще не имело с ним никакой связи. Европейцы в те годы не знали, да и не могли ничего знать о японских боевых системах, ведь даже о самой Японии они если и имели представление, то самое туманное.

Лет шестьдесят назад по этому поводу вспыхнула горячая дискуссия. Некий доктор Фогт в средневековых книгах и манускриптах Мюнхенской библиотеки отыскал сотни изображений боевых приемов. Обнародовав их, доктор со всей ученой компетентностью доказывал не только полную самостоятельность и независимость европейских систем самозащиты, но и их приоритет по сравнению с японской.

Не знаю, право, была ли нужда в таких доказательствах. Когда вспоминаешь не слишком счастливую, полную войн и кровавых раздоров историю средневековой Европы, то становится ясно, что никак не могли европейцы сидеть и ждать, когда привезут им из неведомой Страны восходящего солнца столь необходимые во всех жестоких схватках приемы самозащиты.

Мы знаем, что в средние века практиковались турниры вооруженных и облаченных в латы рыцарей, но существовали еще и не менее популярные борцовские турниры, в которых в основном участвовали горожане, простонародье. Приемы на этих состязаниях были нередко жестокими, сегодня их ни в коем случае не допустили бы на борцовском ковре, а отнесли бы к боевым приемам самозащиты. Таких действенных приемов немало было разработано и бережно сохранялось мастерами как ценное наследие.

И нет ничего удивительного, что в числе первых печатных книг оказалось руководство под названием «Борьба», которое вообще стало самой первой спортивной книгой в мире. Его еще в 1511 году напечатал в собственной типографии в городе Ландегут (Нижняя Бавария) некий Ганс Вурм. Он правильно рассчитал, что спрос на такую книгу будет немалый. Вслед за этой первой книгой увидела свет уже упомянутая работа Фабиана фон Ауэрсвальда, выпущенная в университетском городе Виттенберге с отличным гравированным портретом автора на фронтисписе и с множеством гравюр, изображающих исполняемые им приемы.

Затем страсбургский преподаватель фехтования Иохим Мейер опубликовал толстенный том «Подробное описание благородного искусства фехтования», на страницах которого можно было видеть почтенных средневековых бородачей, с хитроумными уловками выкручивающих руки своих противников, дабы отнять у них кинжал, нож, дагу или повергнуть наземь в безоружном единоборстве.

Словно стараясь превзойти своего страсбургского коллегу, почти одновременно с ним на суд читателей представил свою работу итальянец Сальватор Фабрис, глава фехтовального ордена Семи сердец, владевший не только всеми тонкостями боя на шпагах, но и многими замысловатыми приемами обезоруживания.

Наконец, в 1674 году прославленный голландский мастер борьбы Николас Петтер выпустил в Амстердаме руководство с многозначительным названием «Искусный борец». Эта интереснейшая книга была заключительным аккордом в средневековом искусстве самозащиты. После этого оно явно пошло на убыль, стало забываться.

Но самой интересной работой в этом блестящем параде средневековых учебников борьбы стала обширная рукопись, найденная почти двести лет назад в одной из старинных монастырских библиотек профессором Вроцлавского университета Иоганном Бюшингом. Ни мало ни много сто двадцать рисунков, изображающих приемы борьбы, и восемьдесят, воспроизводящих технику фехтования, содержалось в этой рукописи. Этот факт, сам по себе достаточно любопытный, приобрел особое значение, когда ученые установили, что не только искусно выполненные иллюстрации, но и сам текст рукописи сделан рукой великого немецкого художника Альбрехта Дюрера. Великолепные работы Дюрера, на которых с большим знанием дела изображались самого различного рода доспехи и оружие, были известны давно. Теперь можно было утверждать, что художник отлично разбирался и в тонкостях использования «невидимого оружия» – приемов самозащиты, изображенных им с полным пониманием всех их особенностей.

Глубина познаний Дюрера давала все основания предполагать, что художник не был лишь теоретиком в этой области. И действительно, сейчас уже есть сведения, что сильные руки художника умели не только держать кисть или карандаш, но могли еще и искусно проделать самый хитроумный прием. Оказалось, что Дюрер участвовал в турнирах борцов и даже выходил из них победителем.

Когда император так называемой Священной Римской империи Максимилиан I увидел, насколько искусен художник в борцовском поединке, он предложил Дюреру запечатлеть на бумаге все тонкости фехтовального и безоружного единоборства. И Дюрер вы полнил этот немалый, труд, создав в 1512 году обширную рукопись и собственноручно проиллюстрировав ее. А после этого рукопись три столетия пролежала в безвестности на библиотечных полках. Едва ли это было случайностью, ведь наиболее действенные приемы боя должны были составлять тогда своего рода военную тайну и хранили их в секрете. Ничего удивительного в этом, конечно, не было. Уж очень существенную роль играли они в то время.

Даже сейчас, в современной цивилизованной жизни конца XX века, боевые приемы все еще не утратили своего прикладного значения. В беспокойной же древности и столь же неспокойном средневековье они вообще являлись насущно важным боевым средством наравне с оружием. Приемы широко использовались не только в безоружных единоборствах, но и в схватках вооруженных противников, где фехтовальные атаки активно дополнялись ударами ноги, подножками, а левая невооруженная рука проводила сковывающие захваты и обезоруживание. Но конечно же особое значение приемы приобретали там, где безоружный противопоставлял их вооруженному противнику. Здесь они выступали в качестве единственного средства, спасающего жизнь человека, который попал, казалось бы, в совершенно безнадежное положение.

Над полем боя стоял тогда, по выражению летописца, «треск от ломления копий»; копья ломались в самом буквальном смысле этого слова. В изнурительно долгих сечах тупились и переламывались клинки мечей и сабель, оставляя бойцов безоружными… А на пустынной ночной дороге перед одиноким путником возникали вдруг темные силуэты вооруженных грабителей… И всякий раз на помощь безоружному приходили надежные приемы: броски, удары, выкручивания рук. Приемы эти разрабатывались годами, а потом передавались из поколения в поколение как грозное и секретное невидимое оружие. И конечно же приемы самозащиты точно так же, как и борьбы, не были изобретены каким-то одним якобы особенно одаренным в этой области народом, они существовали всегда, в любой стране и в любую эпоху.

Возьмите, например, такой известный прием, как бросок захватом двух ног. Даже вкратце представив себе почтенную родословную этого простого, но достаточно эффективного броска, вы убедитесь не только в его глубочайшей древности, но и достаточно широкой интернациональной популярности. Впервые его изображение появляется на фресках гробницы Бени- Хасана, то есть относится к третьему тысячелетию до нашей эры. Но это, разумеется, всего лишь первая документальная фиксация приема, родился он намного ранее.

Читая приведенное выше описание упражнений в древнеафинском гимнасии, вы, наверное, заметили, что и его ученики хорошо знакомы с броском захватом двух ног.

А вот как римский писатель Апулей (II век и. э.) описывает схватку на большой дороге, когда римский легионер пытается ограбить крестьянина-огородника, и тот, видя, что никакие увещевания не помогают, вынужден вступить в схватку с вооруженным солдатом: «…сделав вид, словно для того, чтобы вызвать сострадание, что он хочет коснуться его (солдата – М. Л.) колен, он приседает, нагибается, схватывает за обе ноги, поднимает их высоко вверх – и солдат с грохотом шлепается наземь. И тотчас хозяин мой принимается колотить его по лицу, по рукам, по бокам, работая кулаками и локтями…»

На средневековых рыцарских гербах можно видеть самые различные образцы оружия того времени, но наряду с ними вы найдете и изображение того известного с древности приема, который теперь по достоинству занял место в одном ряду с арбалетами, копьями, мечами. На геральдическом щите герба – два закованных в латы воина. Один из них замахнулся мечом на второго – безоружного. Но тот не спасовал в минуту смертельной опасности и, наклонившись, готовится опрокинуть противника на спину, захватив его ноги. На гербе лишь начальная фаза приема, но можно уверенно утверждать, что безоружный воин успешно провел бросок до конца и остался живым. Иначе не попало бы изображение приема на его герб, напоминавший потомкам о смелости и боевом мастерстве их пращура.

А вот тот же самый прием в русском исполнении. Излюбленный герой наших былин славный богатырь Илья Муромец схватывается с Идолищем поганым, символизировавшим самые темные, страшные силы, предававшие Русь разорению и пожарам:

Старый казак ведь Илья Муромец…

Хватал как его да за ноги

А трапнул его да о кирпичный пол.

Нетрудно представить, что осталось от Идолища после этого богатырского «трапанья»…

Изучая технические арсеналы самых различных международных и национальных видов борьбы, вы непременно обнаружите все тот же древний прием, нередко в самых различных вариантах. Есть он в персидской, турецкой, азербайджанской, в вольной борьбе… Разумеется, вошел он и в интернациональную борьбу самбо. Кто же у кого его заимствовал? Никто и ни у кого! Простой и надежный бросок рождала самостоятельная практика самых различных народов в разные эпохи.

Так продолжалось до тех пор, пока жизнь требовала этого. Но на смену средневековью шло иное время. И вместо прежних воинов, искусных в индивидуальном воинском мастерстве, мы уже видим плотные шеренги вымуштрованных солдат, сильных не каждый поодиночке, а именно в совместном действии всей массой. Развивалась военная техника, в первую очередь – огнестрельное оружие, а вместе с тем падало значений приемов самозащиты. Это столь важное прежде искусство стало увядать. В прошлом веке оно уже потеряло прежнее значение в Европе.

Что же касается Японии, то она заметно отставала в экономическом развитии от европейских стран. В конце прошлого века в Стране восходящего солнца еще ощутимо сказывалось феодальное «наследство». Вот как раз среди этих остатков средневековья и оказались приемы самозащиты, которые в Европе уже почти успели умереть, быть может, незаслуженной, но вполне естественной смертью.

Непосредственной предшественнице борьбы дзюдо – японской системе самозащиты джиу-джитсу – выпала поистине необычайная судьба. На рубеже прошлого и нынешнего столетий джиу-джитсу начало свой шумный триумфальный марш по Европе и Америке, привлекая к себе всеобщее внимание, завоевывая признание во всем мире. Его беззастенчиво расхваливали, приписывая прямо-таки фантастические достоинства. Порой столь же бездоказательно критиковали, отрицая какую бы то ни было его пользу, и даже в запальчивости объявили японскую самозащиту хитроумной мошеннической фальсификацией.

Прошло всего лишь несколько лет, и экзотическая система стала невероятно модной. Ее уже прославляет исконная столица мировой моды – Париж. Под яркий фейерверк беззастенчивой рекламы начинается победное шествие джиу-джитсу по странам Европы и Америки, не минуя даже самые маленькие и захолустные из них. Японской самозащитой увлекаются спортсмены и мюзик-холльные примадонны, полицейские и скучающие аристократы, артисты цирка, литераторы и конечно же всегда поспевающие в ногу с модой вездесущие обыватели. О джиу-джитсу пишут, говорят, спорят. О его приемах, таинственных и неотразимых, рассказывают своим читателям даже самые далекие от спорта издания. И поют при этом восторженную хвалу. Популярность этой системы самозащиты достигла апогея к концу русско-японской войны 1904—1905 годов, ставшей как бы символическим подтверждением преимущества таких приемов, с помощью которых слабый побеждает значительно более сильного.

Азиатский новичок откровенно заставил потесниться и старое «благородное искусство самозащиты» – английский бокс, и его галльского собрата – «сават» – бокс французский. В атмосфере небывалого ажиотажа под спекулятивным девизом «что лучше?» – околоспортивные дельцы устраивают единоборства джиуджитсеров с боксерами, борцами вольного и классического – французского стиля.

Первое десятилетие XX века было на исходе. В самой Японии к этому времени уже прочно утвердилась созданная доктором Дзигаро Кано тридцать лет назад спортивная борьба дзюдо. В жестокой конкурентной войне она разгромила своего почтенного, но архаичного предка – средневековую систему джиу- джитсу. Одержала победу ее же собственным оружием, включив в свой обширный арсенал наряду с другими приемами и лучшие достижения старинной самозащиты. Оттесненное полным сил молодым конкурентом куда-то на самые задворки, джиу-джитсу в Японии захирело.

Тем курьезнее было, что в Европе и Америке оно решительно брало у дзюдо сильно запоздавший реванш. Там никто не хотел даже слышать еще о каком-то новом японском стиле спортивной борьбы. Избалованные европейцы уже видели и тоже не приняли всерьез исландский и кумберлендский, турецкий, швейцарский, индийский и вестморлендский стили борьбы. Место в их сердцах было уже надолго и прочно занято.

В континентальной Европе безраздельно царствовала доведенная до акробатической виртуозности, искусно театрализованная французская борьба – грандиозный спортивно-цирковой аттракцион нашего столетия. В Англии и Америке столь же истово поклонялись борьбе вольно-американской. Этого было более чем достаточно, и никакой иной спортивной борьбы явно не требовалось. Другое дело самозащита! Каждый жаждал познать «смертоносные» приемы несравненного джиу-джитсу. Стать неуязвимым суперменом.

И если в те годы в Британии преподавал ученик Дзигаро Кано опытный Акитаро Оно, имевший высокий четвертый дан, то считалось тем не менее, что обучал он своих воспитанников именно приемам джиу-джитсу и ничему другому. Преподнося ученикам более совершенные приемы дзюдо, тренер был вынужден маскировать их в модные одежды джиу-джитсу.

Даже знаменитая книга Ирвинга Гонкока и Кацукума Осигаши, излагавшая основы дзюдо и ставшая впоследствии источником для огромного количества совершенно безграмотных переводов на многие языки, по безжалостной иронии судьбы носила название «Полное руководство по джиу-джитсу (Метод Кано)».

Немногочисленные «профессора» обучали джиу- джитсу только тех, кто мог оплатить их дорогостоящие услуги. Всем же прочим оставалось только штудировать желанные японские приемы по самоучителям. Неудивительно, что в те годы одна за другой выходили не слишком грамотные коммерческие книжонки, сулившие в кратчайшие сроки преобразить даже самого немощного читателя в отважного и неуязвимого бойца. Спрос рождал предложение. Почуявшие возможность подзаработать дельцы спешили нагреть руки на доходных изданиях. Никто из них, конечно, и не думал обращаться к серьезным японским источникам. Переводили как могли только то скудное, что было издано на английском или французском языках. Эти книги очень многое обещали, но слишком мало могли дать.

Гораздо серьезнее подходили к японской системе полицейские и военные, которые принимали на вооружение наиболее действенные ее приемы.

Отозвалась на общую моду и царская Россия, хотя приемы самозащиты прививались там далеко не всегда удачно. Навыки самозащиты, не считая, конечно, те, что порождались излюбленными видами народного спорта – кулачным боем и борьбой, были распространены в России довольно слабо.

В царской армии при обучении солдат штыковому бою приемы самозащиты не преподавались. Однако большинство этих выходцев из народа обладали навыками кулачного боя и национальной борьбы, которые использовали в случае необходимости. К тому же бывалые воины отлично дополняли действия штыком или прикладом различными ударами ногой и головой.

В полиции же и жандармерии долгое время существовали чисто практические навыки исполнения ряда приемов – таких, как загибы руки за спину, обезоруживание. Специального же обучения в этой области не существовало. Первые сведения о такого рода обучении относятся к 1898 году. Известный борец-профессионал, чемпион мира Владислав Пытлясинский начал в Ревеле (нынешнем Таллине) преподавание приемов самозащиты местной полиции. Скорее всего, он обучал приемам по книге Фабиана фон Ауэрсвальда, приобретенной во время пребывания за границей. Что же касается джиу-джитсу, то В. А. Спиридонов и В. С. Ощепков в своих работах в один голос утверждают, что впервые официальные круги старой России заинтересовались им в 1902 году. Реальных результатов в то время это не дало.

В 1907 году в России обозначился явный интерес полиции к джиу-джитсу. Журнал «Полицейский вестник» рассказал читателям о преподавании этой системы немецким полицейским. Вскоре капитан полиции Демерт выпустил книгу «33 боевых приема нападения, обороны и обезоруживания по Японской системе Жиу-житсу», которая предназначалась для самостоятельного изучения чинами полиции. Затем выходит в свет следующее руководство «Самооборона и арест», принадлежавшее перу атлета, профессионального борца, ведущего антрепренера и знаменитого арбитра цирковых борцовских чемпионатов И. В. Лебедева, широко известного под сценическим именем Дядя Ваня. Почему же этот горячий пропагандист спорта, его меценат и, главное, достаточно интеллигентный человек решился оказать услугу полиции? Трудно заподозрить Дядю Ваню в симпатиях к полиции: в среде русской интеллигенции это считалось в высшей степени неприличным. Однако, оказавшись как антрепренер в зависимости от этого зловещего казенного учреждения, которое имело право запретить любое зрелище, он не мог не считаться с ним. Недаром даже время, в которое обязаны были закончить работу все зрелищные заведения, именовалось в то время «полицейский час». Именно этим объяснялось то, что Лебедев написал руководство и преподавал самооборону петроградским городовым и офицерам полиции.

В обязательном порядке преподавалось дзюдо русской полиции в китайском городе Харбине, где располагалось управление принадлежавшей России Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Необходимость этого вызывалась в первую очередь тем, что полицейским приходилось сталкиваться с китайским уголовным миром, где совсем не редкостью были боевые навыки кун-фу. Сохранилась всего лишь одна фотография 1912 года, запечатлевшая здоровяков- городовых, облаченных в долгополые, почти до коленей, кимоно и нескладные панталоны. В целом же приходится признать, что о самозащите в царской России знали немного.

Глава 2 СИСТЕМА «САМ»

Когда говорят о послевоенной разрухе начала двадцатых годов, представляются обычно полузатопленные шахты, поросшие травой заводские дворы, искалеченные, ржавеющие в тупиках паровозы. Но наследство шести тяжких военных лет этим вовсе не исчерпывалось. Война калечила не только железо. Еще никогда в стране не было такого количества профессиональных преступников. Щедро раскиданное войной оружие оседало в их руках.

Бесчинствовали недобитые банды разных батек, всех этих Ангелов, Огольцов, Марусь. В лесах оседло обитали «зеленые» – диковинный анархистский конгломерат уголовников в бегах и дезертиров. Да и не только леса становились бандитской вотчиной. Надежно скрытые, затерянные в бесчисленных переулках крупных городов, вовсю процветали воровские «малины», где до поры до времени уголовники тоже чувствовали себя довольно уютно.

В свое время одним из прекраснодушных, но не слишком мудрых жестов Временного правительства стала всеобщая и полная амнистия, размашисто распространенная даже на самых опасных из уголовных преступников. После этого «милостивого» деяния все, даже самые закоренелые негодяи и убийцы, оказались на свободе и, поощренные безнаказанностью, с новым пылом принялись за свое привычное грязное ремесло. Бурные события гражданской войны не позволяли организовывать достаточно широкую и эффективную борьбу со всей этой публикой, а бесчисленные ватаги беспризорных являлись для них богатым резервом при вербовке подручных.

Хорошо вооруженные, крепко спаянные угрожающим, густо замешанным на крови авторитетом главаря, банды тех лет представляли очень большую опасность. И все же куда опаснее уголовников были контрреволюционеры. Убежденные и непримиримые враги власти трудящихся, укрывшись в глубоком, подполье, они ни. на минуту не прекращали активной борьбы против Советской Республики. Словно в зловещем калейдоскопе, один за другим мелькали в те годы контрреволюционные заговоры – от махровых верноподданных монархистов до так называемых левых социалистов-революционеров. Все они конечно же получали щедрую помощь и поддержку из-за рубежа. Еще недостаточно надежно охранявшиеся тогда, наши границы переходили не только жаждавшие наживы контрабандисты, но еще и связные заговорщиков, шпионы, террористы…

Просто невероятным кажется нам теперь, что не имевшие специальных познаний и даже достаточного практического опыта чекисты и милиционеры смогли обуздать всю эту преступную свору. Но это было так. Борьба велась отчаянная и беспощадная, она затянулась на несколько лет. И сколько раз оперативным работникам приходилось слышать короткий, всего в два слова, приказ: «Взять живым!»

Взять живым… А брать приходилось и увешанных оружием головорезов, и шпионов, вышколенных японскими профессорами дзюдо. Им нечего было терять, на убийство они шли не задумываясь. Только мелькали лезвия бандитских финок и прямо в глаза заглядывал дульный срез браунинга или нагана…

Очень были нужны в этих смертельных поединках простые, безотказные приемы обезоруживания и задержания. Но сегодня немногим известно имя человека, которому довелось начинать выполнение этой не легкой и непростой работы – Виктора Афанасьевича Спиридонова.

Когда в начале шестидесятых годов я начал собирать материалы о Спиридонове, то рассчитывал прежде всего разыскать его родственников, обстоятельно побеседовать с ними, изучить сохранившиеся у них документы, записи, книги, фотографии. И конечно же в архиве детально ознакомиться со служебным личным делом Виктора Афанасьевича. В то время со дня смерти старого самбиста не прошло даже двух десятилетий, еще были живы многие его ученики, сослуживцы. Казалось, что поиски не должны встретить особых затруднений. Но так, к сожалению, только казалось, и нельзя было не подивиться, как безжалостно стирает иногда время следы даже недавних событий. Конечно, влияло здесь и то, что не только сами чекисты, но и связанные с их работой люди по долгу службы всегда избегают излишней огласки. Но этим дело вовсе не ограничивалось.

Детей у Виктора Афанасьевича не было, а его жены, братьев и сестры уже не оказалось в живых. После долгих розысков в различных архивах и многочисленных запросов я получил официальное сообщение о том, что личное дело, заведенное на Спиридонова, как на работника «Динамо», было уничтожено в военном, сорок первом году. Человеческая память, увы, тоже оказалась не совершенной. От бывших сослуживцев Виктора Афанасьевича я услышал лишь то, что он являлся старейшим советским знатоком самозащиты без оружия и по этой специальности лет двадцать проработал в «Динамо» еще в довоенные времена. И почти абсолютно никаких сведений о дореволюционной биографии Спиридонова. Откуда он был родом, где учился, какую первоначальную имел профессию и еще многое-многое из того, что составляет жизнеописание человека и что рисует нам его характер, оставалось совершенно неизвестным, начисто отсутствовало. А между тем были все основания предполагать, что личность эта была незаурядная и достаточно интересная. Даже один лишь характер проделанной Виктором Афанасьевичем работы красноречиво свидетельствовал об этом…

Но совсем по-разному рассказывали, например, о дореволюционной профессии Спиридонова три хорошо знавших его старых динамовца. «Я считал, что Спиридонов капитан дальнего плавания», – уверенно сказал один из них. А другой – с той же категоричностью: «Он же был полковником гвардии! Я точно знаю… Высокий – два метра роста, выправка отличная!» Третий, хотя и не мог дать точного ответа на мой вопрос, твердо помнил, что Виктор Афанасьевич отлично умел… шить дамские ботинки. («Знаете, такие высокие, почти до колена, как в то время носили».)