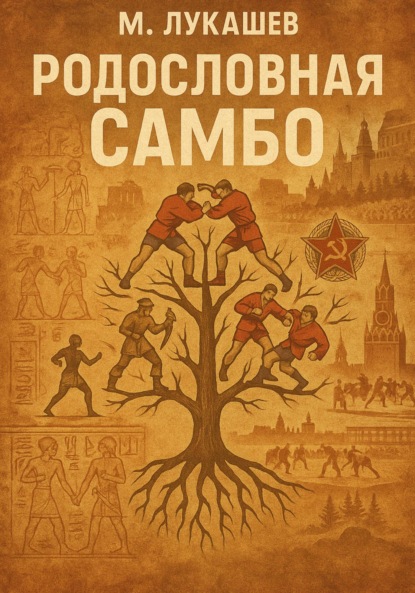

Родословная Самбо

- -

- 100%

- +

Не буду утомлять вас описаниями того, как я отыскал дом, в котором когда-то жил Спиридонов, как с помощью соседей и его бывшей прислуги, уже давно съехавшей со старой квартиры, удалось в конце концов найти в Горьком единственную оставшуюся в живых родственницу моего героя. Пытаться установить степень их родства я, правда, до сих пор не беру на себя смелость: она была падчерицей младшей сестры Виктора Афанасьевича. Помнила, однако, его довольно хорошо, сообщила мне немало интересного, правда, допуская много неточностей в рассказе. Хотя собирать материал пришлось по крохам, восстановит в биографию Спиридонова все-таки удалось.

Лишь разыскав и опросив несколько десятков человек, могущих хоть что-нибудь сообщить о Спиридонове, я ухватил, наконец, путеводную нить. И оказалась она настоящей нитью Ариадны. Я узнал, что до «Динамо» Виктор Афанасьевич преподавал на курсах Всевобуча. Немедленно отправился на Большую Пироговскую в замечательное учреждение – Центральный государственный архив Октябрьской революции.

Тот, кто знает об архивах понаслышке, представляет их скучнейшими полутемными залами, до самого потолка забитыми пропыленными, пожелтевшими бумагами. Ни в коем случае не верьте этому! Когда берешь в руки действительно пожелтевшие, но отнюдь не запыленные архивные документы – «единицы хранения», перед тобой предстают необыкновенно яркие и увлекательные эпизоды, судьбы людей, которых уже не существует, забытые, а то и вообще неизвестные никому, кроме тебя, события…

И наконец, вот он – у меня в руках – послужной список, то есть личное дело работника курсов Всевобуча В. А. Спиридонова. А и а столе горой лежат еще другие «единицы хранения», которые бесстрастным, но точным языком документов рассказывают о жизни этих самых курсов, об учебных дисциплинах, преподавателях, курсантах и многом другом…

Но теперь мне этого уже мало! Собственноручно заполненный Спиридоновым послужной список говорил, что он действительно был офицером старой армии. Значит, необходимо отправляться уже в другое такое же замечательное, но еще более романтичное архивное учреждение – Центральный государственный военно-исторический архив СССР. И снова держу в руках спиридоновский послужной список, теперь – еще более старый – офицерский—1915 года, прошнурованный и скрепленный уже начавшей крошиться сургучной печатью… Виктор Афанасьевич действительно еще до революции был кадровым офицером. Но не полковником, и не гвардии. Служить начал рядовым, уйдя в армию с семнадцати лет – вольноопределяющимся, как теперь мы говорим: добровольцем. Заслужил унтер-офицерские лычки и был командирован в Казанское пехотное училище.

Юнкера еще осваивали тактику и фортификацию, кололи штыком чучело, а над Желтым морем у Чемульпо уже прогремели орудия «Варяга» – крейсера из песни. В 1905 году в новеньких офицерских погонах Спиридонов отправился туда, где разгорались сражения печально знаменитой русско-японской войны, в Маньчжурию. На долю свежеиспеченного офицера выпал совсем недолгий период фронтовой жизни, но, должно быть, у зеленого подпоручика была настоящая солдатская сноровка: домой он возвратился с крестом Станислава на груди.

Многие из тех, с кем мне удалось побеседовать о Викторе Афанасьевиче, считали, что именно тогда, в Маньчжурии, он и ознакомился с джиу-джитсу. Иные утверждали даже, что Спиридонов, будучи раненым, оказался в японском плену и изучил боевые приемы непосредственно в Стране восходящего солнца. Не хотелось бы разрушать такую романтичную версию, но приходится сказать, что она не соответствует действительности. Прежде всего, в плену Спиридонов не был. Это удалось установить совершенно точно по его послужному списку, в котором полагалось отмечать не только пребывание в плену, но даже более или менее длительное отсутствие в части во время отпуска. Что же касается Маньчжурии, то там он находился в течение очень короткого времени, да и сама обстановка едва ли располагала к изучению чего бы то ни было. Но самое главное – это то, что, судя по работам Виктора Афанасьевича, он был знаком только с тем вариантом джиу-джитсу, который оказался занесенным в Европу уже после русско-японской войны, в период небывало шумного мирового триумфа этой системы самозащиты. Время всеобщего увлечения джиу-джитсу отнюдь не прошло для Спиридонова даром. Был он человеком ловким и сильным, большим специалистом в военно-прикладной гимнастике и без особого труда основательно изучил японские приемы, хотя, вероятнее всего, пользовался при этом всего лишь описаниями в различных руководствах, изданных в России и за рубежом. Несмотря на фронтовые заслуги, успехи Спиридонова по службе, как и любого армейского пехотного офицера, провинциального «армеута», были невелики: истекшие десять лет приносят ему повышение всего лишь на один чин. Он даже выходил в отставку, но затем снова вернулся в армию. С первых же дней мировой войны он снова на передовой. Вторая война для командира пехотной роты поручика Спиридонова закончилась в тот самый день, когда в бою под посадом Лашевым над его головой разорвалась австрийская шрапнель. Тяжело контуженный и раненный, он год провалялся в госпиталях, а потом был «уволен от службы с производством в следующий чин и награждением мундиром и пенсией». Пенсия, впрочем, была совсем мизерной: на день приходилось всего по рублю и тридцати копеек, а цены росли, все сильнее обесценивая деньги. Получивший после контузии тяжелое нервное заболевание, Спиридонов обивал пороги военных канцелярий, пытался добиться дополнительного пособия. Лицо его перекашивал нервный тик, а руки тряслись неудержимой дрожью. Мне довелось видеть подшитое к его офицерскому послужному списку ходатайство о пособии, собственноручно написанное Виктором Афанасьевичем. Трудно поверить, что такие пляшущие каракули могли быть выведены рукой взрослого грамотного человека… В выдаче пособия ему отказали. И не в те ли голодные годы пришлось раненому офицеру научиться тачать дамские ботинки? Вообще у него была уверенная хватка хорошего русского мастерового: при случае мог починить водопровод, брался и за другие слесарные работы.

Революцию Спиридонов встретил в Москве. Время было не легким для бывших офицеров: в них видели потенциальных врагов, подозревали в измене. Отставному штабс-капитану пришлось почувствовать это на себе. Но именно тогда он раз и на всю жизнь сделал выбор: с кем идти. В девятнадцатом году он работает в Главном броневом управлении Красной Армии. А вскоре, оправившись от последствий контузии, становится преподавателем Московских окружных курсов инструкторов спорта и допризывной подготовки имени товарища Ленина. Так называлось одно из тех учебных заведений, которым суждено было стоять у самых истоков нашего спорта, рождавшегося в бурное и тяжелое время гражданской войны и иностранной интервенции. Из боевых видов спорта, кроме французской борьбы и английского бокса, был па курсах и такой предмет – защита и нападение без оружия. Его и преподавал Спиридонов…

К названию «борьба самбо» мы настолько привыкли, что совсем не замечаем таящегося в нем явного противоречия. Действительно, ведь борьба – это спортивное единоборство, в котором строжайше запрещены любые приемы, могущие причинить вред здоровью и тем более жизни партнера. А самозащита – это система именно тех приемов, которые предназначены для боевой схватки.

Но есть, пожалуй, в этом противоречии свой глубокий смысл. Ведь исторически нашему прикладному виду борьбы в одежде предшествовало не что иное, как система самозащиты, да и непосредственно сама эта борьба формировалась в значительной степени как спортивная основа той же самозащиты. И были тому далеко не случайные причины.

История Советской России с первых же ее лет складывалась так, что постоянно приходилось думать о защите революции от вооруженных посягательств на нее. Совершенно естественно, что в таких условиях среди множества прочих забот возникала потребность и в надежных приемах рукопашного боя, в том числе и безоружного, в обучении им защитников революции.

Так было в годы гражданской войны и нападений иностранных интервентов, когда формировались подразделения Красной Армии и ее резервы. Так было даже ранее, когда Красной Армии еще не существовало, а был всего лишь далекий ее прообраз – боевые дружины восставших рабочих 1905 года. Ни красноармейцы, ни дружинники, разумеется, не наследовали, да и не могли наследовать даже те скромные познания в области самозащиты, которые существовали у царской полиции. Солдаты революции сами решали свои проблемы.

Еще в самом начале нынешнего века, готовясь к будущим баррикадным боям, члены рабочих боевых дружин тайно овладевали воинскими навыками. Они не только учились метко стрелять и точно бросать самодельные бомбы, но еще и овладевали навыками рукопашного боя без оружия, в первую очередь – обезоруживания. Ведь далеко не все восставшие могли быть к началу боев снабжены оружием. Нередко его приходилось отнимать у своих врагов, обезоруживая главным образом полицию, нередко доводилось вступать в схватки и с черносотенными погромщиками, которых царизм широко использовал для борьбы с революционерами. Черносотенцы не стеснялись пускать в ход колья, железные трости, ножи, кистени.

Пристально следя за разгоравшейся в России революционной борьбой, находившийся тогда в эмиграции В. И. Ленин постоянно давал конкретные указания по скорейшему созданию боевых отрядов революционной армии, о средствах их борьбы. Придавая этим вопросам первостепенное значение, он пишет ряд статей, письмо боевому комитету в Петербурге.

В статье «Задачи отрядов революционной армии», написанной в начале октября 1905 года, в канун Декабрьского вооруженного восстания, Владимир Ильич определяет тактику действий «пионеров вооруженной борьбы» и, в частности, пишет так: «Отряды могли бы быть всяких размеров, начиная от двух-трех человек…

Даже и без оружия отряды могут сыграть серьезнейшую роль: 1) руководя толпой; 2) нападая при удобном случае на городового, случайно отбившегося казака (случай в Москве) и т. д. и отнимая оружие; 3) спасая арестованных или раненых, когда полиции очень немного…» .

Впоследствии В. И. Ленин отмечал: «…безоружные рабочие голыми руками гнали погромщиков под страхом быть застреленными полицией».

В распоряжении дружинников имелись только приемы русских народных боевых видов спорта – борьбы, кулачного и «палочного» боя. Было и такое старинное коллективное состязание, которое напоминало фехтование, но в нынешнем веке оно практиковалось уже очень редко. Эти приемы специально разучивались в преддверии декабрьских боев 1905 года. Среди рабочих было немало отличных «стеношных» бойцов и умелых борцов. Они-то и делились с товарищами своими секретами, передавали им полезные навыки рукопашного боя.

Московские дружинники делились на небольшие отряды по 10—12 человек и упражнялись зимой в кулачном бою стенка на стенку на окраинах города: на реке Яузе у Андроникова монастыря, на реке Синичке у бывшего Немецкого рынка и в других местах.

Старый орловский рабочий революционер Г. Ф. Коробков вспоминал: «…я тогда занимался борьбой, принимал участие в дружеских кулачных соревнованиях… Нам дали указание действовать решительно в случаях столкновения с тюремной администрацией, что нами тогда и было выполнено. Благодаря нашей помощи побег из тюрьмы завершился удачей».

Владели приемами самозащиты и некоторые из красногвардейцев 1917 года. Старый большевик, бывший рабочий петроградского завода «Старый Парвиайнен», К. М. Кривоносов сообщил корреспонденту «Правды» такую интересную деталь. Когда В. И. Ленин, приехав в Петроград в 1917 году, с мая по июль жил в доме № 48 на улице Широкой, для его охраны были специально выделены красногвардейцы, не только отлично владевшие портативным огнестрельным оружием, но и знавшие приемы рукопашного боя. Был среди них и К. М. Кривоносов. В условиях, когда бесчисленные ищейки Временного правительства разыскивали вождя революции, такие меры были необходимы и очень своевременны.

Но особенно массовый характер изучение приемов боя без оружия приобрело с 1918 года, когда совсем еще молодой республике рабочих и крестьян была навязана реакционными силами тяжелая изнурительная война. Будущее Советской России решали теперь те новые воинские части, которые можно было двинуть против наседавших со всех сторон белогвардейцев и интервентов. Именно в то время, весной 1918 года, по инициативе Ленина и был организован Всевобуч, который возглавил старый большевик, один из руководителей штурма Зимнего Николай Ильич Подвойский. Всеобщее военное обучение, обеспечивая подготовку необходимых Красной Армии резервов, сыграло свою роль в победе над врагами. Но вместе с тем Всевобучу суждено было стать и колыбелью советского спорта. Физической подготовке будущих красноармейцев уделялось серьезное внимание, а спорт в этом деле был поистине незаменимым помощником. Вот и оказалось, что советский спорт, волею нелегких обстоятельств, появился на свет в военной гимнастерке.

Начавшаяся гражданская война поставила перед спортсменами важные задачи. Лучшие спортивные силы России пришли работать в организации Всевобуча, поставив свои знания на службу Советской Республике.

Годы первой мировой войны уже достаточно наглядно показали, что при боевых столкновениях вплотную важны навыки не только собственно штыкового боя, в узком смысле этого слова, но еще и умение бойца применять в рукопашной схватке удары руками, ногами, подножки; использовать оказавшиеся под рукой предметы: лопату, кирку, даже просто палку или камень, не говоря уже о холодном оружии. Столь же явственно определилась и ценность умения в случае необходимости даже безоружным противостоять вооруженному врагу и обезоруживать его.

Вот почему, стремясь максимально вооружить будущих красноармейцев полезными боевыми навыками, руководство Всевобуча ввело в программу всеобщего военного обучения кроме штыкового боя еще и ознакомление с простейшими приемами бокса и французской борьбы.

В организациях петроградского Всевобуча работал такой опытный старый спортсмен, как доктор Н. Петров, вице-чемпион по борьбе Лондонской олимпиады, знакомый к тому же и с боксом, и с джиу-джитсу. Считая, что некоторые приемы джиу-джитсу могут принести в бою больше пользы, чем французская борьба и даже бокс, он стал знакомить с ними своих учеников. Но местные власти запретили ему делать это, считая недопустимым отступления от утвержденной программы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.