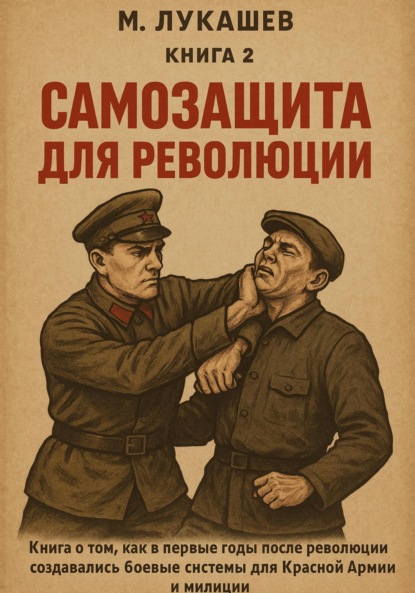

Самозащита для революции

- -

- 100%

- +

Как обстояло дело на периферии, хорошо показывают воспоминания А.М. Рубанчика: «Еще до революции в моде были книжки по джиу-джитсу, и кто из нас, тогда еще молодых ребят, не мечтал узнать приемы джиу-джитсу, чтобы, как тогда говорили, стать на голову выше незнающих эти приемы… Вплоть до 1926 года не было ни одного кружка, где бы занимались этим видом борьбы… В 1927-м году и я, попав преподавателем физкультуры в школу милиции в г. Новочеркасске, будучи знаком с борьбой и зная отдельные ее запрещенные приемы, ознакомившись также с литературой по джиу-джитсу, начал преподавать. Проработав год и накопив некоторый опыт преподавания, я тогда стремился пополнить свои знания и приобрести технику владения приемами джиу-джитсу…»

С годами у практических работников появились и свои, пусть не всегда удачные разработки, которые и ставились на вооружение. Об этом упоминает Спиридонов.

Только с 1927-го года советская милиция попала в орбиту Пролетарского спортивного общества «Динамо». Теперь в милицейских структурах тоже была задействована система Спиридонова, которая прежде культивировалась только в ОПТУ, куда входили и пограничные войска. Однако специально для милиции спиридоновское руководство 1933-го года было выпущено только в 1935-м году и без единой иллюстрации.

Что же касалось гражданского населения, то здесь отмечалось явное желание спортивных верхов воспитать у молодежи – будущих красноармейцев – некоторые боевые навыки, в том числе и рукопашного боя, и столь же явная неспособность это осуществить. Так, предложенный еще в 1924-м году Научно-учебным комитетом ВСФК проект «Примерной программы клубных летних занятий для возраста старше 16 лет» предусматривал преподавание юношам «элементов фехтования, борьбы, бокса и джиу-джитсу». Для реализации этого, понятно, возможности не было, и дальше проекта дело так и не пошло.

В те же 20-е годы в спортивно-административных структурах создавались секции, то есть отделы «защиты и нападения», ведавшие французской борьбой, английским боксом и фехтованием. Однако же сами эти виды спорта влачили довольно жалкое существование.

Стоит отметить, что в середине 20-х годов была предпринята первая и ставшая последней попытка выпуска учебных фильмов по тематике «защита и нападение», рассчитанных на широкую зрительскую аудиторию, но так до нее и не дошедших.

Еще в 1925-м году появляется «Культурфильма заграничного производства «Джиу-джитсу»» (1 час 45 минут, 415 метров). Разрешена Главным репертуарным комитетом для всякой аудитории. Отдельные моменты борьбы джиу-джитсу» (скорее, все-таки – дзюдо – М. Л.).

В следующем году Всероссийское акционерное общество Советского кино – «Совкино» – выпустило в прокат, среди прочих «физкультурных фильмов», одночастевки «Бокс» (198 метров) и «Защита и нападение» (285 метров), тоже «благословленные» ГРК «для вся кой аудитории». Упоминается в печати также кинолента «Бокс» в двух частях. Ни одну из этих лент мне так и не удалось обнаружить в красногорском киноархиве.

Как мне сообщил воспитанник Спиридонова, у того хранилась какая-то кинолента. Но, учитывая закрытый характер его системы, очень маловероятно, чтобы автором фильма «Защита и нападение» был он сам. Скорее всего, это было что-то в том духе, что описали в своей книге «Защита и нападение» Яковлев и Короновский. Судя по тому, что реклама этих кинофильмов встречается и в периодике начала 30-х годов, спросом они не пользовались. Ведь для использования их в учебном процессе было необходимо кинооборудование, которым спортивные кружки не могли располагать. Так что «культурфильмы» имели разве что исключительно пропагандистский характер, да и то весьма относительный.

Глава 2 «Антисистема» Короновского и Яковлева

Первое, что я увидел, войдя в ленинградскую квартиру Михаила Алексеевича Яковлева, была огромная штанга, разместившаяся стоймя в углу коридора. Но это была совсем не такая штанга, которые мы привыкли видеть на состязаниях и в тренировочных залах. Вместо съемных стальных «блинов» на концах ее толстенного грифа были отлиты огромные чугунные шары. Да, это была настоящая «шаровая штанга», с которой когда-то, еще в позапрошлом веке, выходили на арену цирка силачи атлеты, сейчас подобный снаряд увы, уже не увидеть даже в стенах музеев.

Едва я заметил ее, у меня мелькнула благородная, но, к сожалению, неисполнимая мысль спасти этот «вымирающий» раритет от неминуемой сдачи в металлолом сразу же после смерти ее хозяина. И я даже чуть было не попросил Михаила Алексеевича подарить мне былое оружие его «производства» для передачи в музей спорта. Но стоило лишь мне представить многотрудный процесс транспортировки такой невероятно увесистой диковины, как я тут же отказался от этой благой мысли, даже не высказав ее.

Хозяин штанги, сохранивший богатырскую стать даже на старости лет, осторожно, чтобы не повредить, пожал мою кисть, утонувшую в его объемистой лапе. Происходило это в 1967 году, всего за год до его кончины…

Михаил Алексеевич Яковлев

А был Яковлев натурой весьма колоритной. Родившись в интеллигентной семье крупного инженера, он оказался «блудным сыном», предпочтя всем университетским премудростям невероятно модный тогда профессиональный борцовский ковер. Увлекательно яркий, романтичный и празднично шумный мир цирковой арены околдовал его с юношеских лет. Когда в 1905 году под ослепительным светом цирковых огней он впервые ступил на борцовский ковер, ему исполнилось всего лишь восемнадцать. Начинал Михаил как ученик теперь уже прочно, но незаслуженно забытого Т.Я. Видемана, а затем в специальном учебном атлетическом заведении самого «Дяди Вани» Лебедева прошел очень хорошую школу. Такую хорошую, что со временем стал и сам преподавать там тяжелую атлетику. Профессиональный борец и тяжелоатлет, он объездил с цирковыми труппами (как их тогда именовали, «чемпионатами борьбы») всю Европейскую Россию, Сибирь, Кавказ и Закаспийский край.

При своих стасемидесятишести сантиметрах роста имел вес в сто два килограмма и «настоящую» борцовскую шею окружностью в полметра. Однако при всей своей впечатляющей физической фактуре, силе и хорошем владении техникой борьбы на фоне таких великих чемпионов, как Поддубный, Шемякин, Вахтуров, большой друг Михаила, и ряда других прославленных героев борцовского ковра, Яковлев оставался всего лишь фигурой второго плана.

Не следует думать, что, отказавшись пройти курс университетских наук, Михаил Алексеевич остался полуграмотным недотепой, каким нередко представляют профессиональных спортсменов. Это был вполне интеллигентный, доброжелательный человек. В 1918 году он стал главным редактором нового и весьма интересного спортивного журнала «Борец-атлет», но смог выпустить всего лишь три номера. Большевики, признававшие исключительно только «ярко-красную» прессу, журнал прикрыли. И хотя с того времени прошло целых полвека, Яковлев заметно волновался, вспоминая свой разговор по этому поводу с неким чиновным комиссаром, которому он тщетно пытался объяснить, что уже купил для очередных номеров журнала борцовскую повесть посредственного, но очень известного тогда писателя Брешко-Брешковского, потратив на это все свои деньги…

Не расставался он с профессиональной борьбой и в советское время. Сейчас уже немногие знают, что Госцирк долгое время демонстрировал в провинции профессиональные цирковые чемпионаты борьбы по образцу дореволюционных. И вплоть до 1957 года их организатором и рефери являлся Михаил Алексеевич. В двадцатых – начале тридцатых годов написал несколько книг по борьбе и подниманию тяжестей. А еще работал он старшим тренером в различных спортобществах, был судьей всесоюзной категории и почетным членом президиума секции классической (ныне греко-римской) борьбы Федерации борьбы СССР.

Покидая Михаила Алексеевича, я хотя и не унес с собой вожделенную шаровую штангу, но зато получил от него другой, не менее ценный презент – книгу «Защита и нападение», написанную им еще в 1925 году в соавторстве с ленинградским спортивным функционером В.Н. Короновским. Сначала Михаил Алексеевич своими большими и уже не очень послушными старческими пальцами тщательно соскоблил с внутренней стороны обложки анонс ка кой-то очередной работы «товарища Льва Давидовича Троцкого» и только после этого аккуратно вывел на титульном листе приятную мне дарственную надпись. Подарок был для меня действительно очень ценным. Книга являлась настоящим библиографическим раритетом не только из-за своего почтенного «возраста», но еще и как интереснейший документ своего очень непростого времени. Интересный и по содержанию, и даже по своему внешнему оформлению. На броской обложке, в стиле модного тогда в живописи супрематизма, скрещивались черные и красные линии, а большой красный круг пересекался с обведенным черно-белым контуром прямоугольником, в котором силуэтночерные боксеры вели бой.

В 20-е годы уже начинало формироваться инспирированное государственной властью общественное движение, получившее лозунг «Крепи оборону СССР!». Политическая обстановка сложилась тогда действительно достаточно напряженная, и подобные начинания являлись вполне оправданными. Создавались различного рода добровольные общества, в которых в основном молодежь, но также и люди более солидного возраста, мужчины и женщины, получали целый ряд знаний и навыков, необходимых в военное время. Необходимых не только во фронтовых условиях, но и в тылу. В первую очередь это были стрельба, защита от воздушного и химического нападения, оказание первой медицинской помощи раненым, летное дело, парашютизм, верховая езда, рубка шашкой и другое. Впоследствии это приняло форму сдачи норм на «оборонные значки»: «Ворошиловский стрелок», «Ворошиловский всадник», «Готов к противовоздушной и противохимической обороне» (ПВХО), «Готов к санитарной обороне» (ГСО) и многие другие. Но особенно выделялся в этом обширном фалеристском нагрудном «иконостасе» популярнейший значок ГТО двух ступеней («Готов к труду и обороне»). Именно этот комплекс представляет для нас с вами особый интерес, так как раздел самозащиты, обязательный не только для мужчин, но и для женщин, подготовил там не кто иной, как знаменитый Василий Сергеевич Ощепков, основоположник самбо. Однако об этом в свое время и в своем месте…

Но все это придет в будущем, а пока для этого лишь закладываются первоначальные основы. Книга Короновского и Яковлева вышла в свет всего через три года после того, как на Дальнем Востоке отгремели последние выстрелы беспощадной пятилетней Гражданской войны. В воздухе все еще витала вполне реальная угроза новых сражений. В таких условиях насущно необходимым являлось не только всемерное укрепление армии, но и какая-то военная подготовка ее молодежного резерва, обучение молодежи в рамках массовой физической культуры военно-прикладным видам спорта, которые фигурируют у авторов под объединяющим названием «Защита и нападение». Свою задачу они сформулировали следующим образом:

«В практике массовой физкультуры ощущается неотложная необходимость в компактном, но вместе с тем достаточно подробном руководстве по комплексу видов спорта, составляющих в советской физкультуре отдел «защиты и нападения». Применение этого отдела на практике задерживалось, так как в нем не было ясности и методических указаний.

Авторы этой книги делают скромную попытку систематизировать этот отдел под углом зрения массовой физкультуры. Конечно, такой большой вопрос не может быть исчерпан сразу, хотя бы данным трудом.

Предстоит целая серия поправок, улучшений и пр., и за всякие указания в этом отношении авторы будут только благодарны.

Размер книги и перегруженность повседневной работой не позволили, к сожалению, авторам более детально разработать отдел стрельбы и отдел фехтования.

Глава по борьбе написана М.А. Яковлевым, главы – вступление, бокс, фехтование и стрельба написаны В.Н. Короновским».

О неотложной важности поставленной задачи говорило уже то, что книгу опубликовало не какое-нибудь второстепенное издательство, а непосредственно «Издательство ЦИК СССР и ВЦИК», то есть верховных законодательных, исполнительных и распорядительных органов Советского Союза и Российской Федерации.

Но при всем том авторы начинают книгу, говоря о неудовлетворительной работе в данной области и о стоящих перед ними трудностях, предлагая пути их преодоления и намечая какие-то контуры организационно-методических основ работы:

«Вопрос, которому посвящена эта книга, продолжает оставаться «деликатным» вопросом среди многих других, в принципе, разрешенных, но не детализованных методически вопросов физической культуры трудящихся.

Попытка печатных периодических изданий В. С. Ф. К. развернуть дискуссию по отдельным видам защиты и нападения – борьбе, боксу, фехтованию, – не увенчалась успехом и не дала конкретных результатов. Причина этой неудачи лежит в том, что защита и нападение, введенные в серии нормального урока советской физкультуры, не нашли еще своих методических основ и форм массового преподавания. Большинство инструкторов довольно слабы в вопросах защиты и нападения. Врачи не имеют в руках достаточных данных для серьезной «борьбы с борьбою». Опыт критиков не конкретизован, опыт массовых педагогов защиты и нападения в условиях советской физкультуры недостаточно оформлен. Эти условия делают разрешение вопроса чрезвычайно затруднительным. Но почин должен быть сделан, несмотря даже на то, что многих данное разрешение вопроса не удовлетворит и, может быть, только некоторым даст мысль взять перо в руки для того, чтобы дополнить, развить, уточнить схему, изложенную в этой главе. Если это последнее будет иметь место, то и тогда цель этой книги будет достигнута.

Но в книгу вложена еще одна важная практическая мысль. Книга должна дать подробное руководство, главным образом, для инструкторов. Эта же книга должна служить руководством для начинающих и для массовиков-физкультурников по отделу защиты и нападения. Область эта такова, что для усовершенствования и усвоения требует от ученика обязательно самостоятельной работы, тренировки, вдумчивого систематического усвоения каждого приема, каждой комбинации, каждого навыка. В этом заключается необходимое условие для самых даже скромных успехов в области защиты и нападения. Здесь содержится стимул для усовершенствования функций своего тела, для постоянной работы над собой. В этих условиях, вероятно, и лежит секрет малой сравнительно популярности у нас и распространенности способов защиты и нападения. Наши массовики-физкультурники не обладают еще достаточным сознательным подходом к работе без инструктора. Мы все еще слишком много полагаемся на целительное влияние двух уроков в неделю. Мы все еще мало внедряем физкультуру в быт взрослого рабочего, который должен и может работать над собой самостоятельно, пользуясь наблюдением инструктора-массовика. V нас – русских – очень мало настойчивости, упрямства в достижении раз намеченной цели.

Защита и нападение обладают в высокой степени способностью организовывать характер, силу воли, хладнокровие, решимость, храбрость и другие весьма ценные качества, необходимые для нового человека.

Занятия защитой и нападением дают полезные практические навыки, необходимые в условиях войны.

Психика занимающегося изменяется в сторону выдержки, уверенности в себе и значительной устойчивости. Нервные реакции уточняются и ускоряются; отдельные органы, в особенности конечности, усваивают способность сложнейшей координации во времени и пространстве. Тренировка создает навык, условный рефлекс, который разгружает центральную нервную систему и делает занятия неутомительными для мозга. Защита и нападение вводит в работу крупные массы мышц (вплоть до мельчайших) и научает получать максимум результата при затрате минимума усилий.

Естественные биомеханические силы тела – сила падения, упор, трение, перемещение центра тяжести и пр. – используются при этом в полной мере и с должной экономичностью. Разнообразные и многочисленные движения шлифуют суставные поверхности и этим повышают культуру движения вообще.

Внутренние органы получают надежную опору в мускулах и костяке и вследствие усиленной работы, массажа, потоотделения и усиленных окислительных процессов оздоровляются, укрепляются и приобретают стойкость при утомлении и сопротивляемость при различного рода инфекциях.

Таким образом, защита и нападение вырабатывают целый ряд весьма ценных и здоровых психофизических качеств.

Если это так, почему же, все-таки, имеются противники защиты и нападения? Противников этих можно разбить на две категории: к первой категории относятся те, которые не знают практически ни одного из способов защиты и нападения, учиться и набираться опыта им не хочется и лень, а потому они «в оппозиции», это – легче и проще. С такими спорить трудно, да и не стоит терять времени. Ко второй группе следует отнести сознательных и отчасти справедливых критиков, указывающих в большинстве случаев на следующие минусы: 1) отсутствие методики в преподавании приемов защиты и нападения, 2) опасность нервной и мышечной перегрузки в процессе занятий, 3) отсутствие принципиальных идеологических основ, 4) отсутствие достаточного материала и результатов врачебных наблюдений и контроля над занимающимися борьбой, боксом, фехтованием.

Эти упреки имеют свое основание, но они не относятся к таким, которых нельзя было бы изжить. Защита и нападение включают в себя сильные, если можно так выразиться, средства физического развития, и применять их следует, конечно, не по желанию и внутреннему убеждению каждого отдельного инструктора, а руководствуясь определенными указаниями науки.

Стоит все-таки установить, что заниматься защитой и нападением должны и могут все без исключения, начиная с 15-летнего возраста. Действительно – защита и нападение в программе советской физкультуры обнимает собой ряд практически полезных и необходимых навыков, которые можно регулировать и выбирать по силам, возрасту, полу и степени физической подготовленности каждого занимающегося. Стрельба, фехтование, борьба, бокс дают достаточное количество ступеней, на которые может встать занимающийся по своему выбору, по своим силам и по указанию инструктора и врача.

Кроме того, физиологическое влияние занятий каждым видом защиты и нападения можно усилить или ослабить в зависимости от силы группы занимающихся. Степень достижений также должна учитываться и регулироваться возрастом и общим физическим состоянием. В юношеском возрасте до 18 лет в период формирования организма, в период усиленной работы сердца, нагрузка не может быть большой, и сильное мышечное напряжение не должно иметь места. Следовательно, возраст 15—18 лет является возрастом подготовительным к достижениям в отдельных видах защиты и нападения. В этом возрасте ученику следует преподавать отдельные приемы и сноровки, рассчитанные, преимущественно, на ловкость и быстроту и требующие небольшого кратковременного напряжения с последующим отдыхом и отвлекающими движениями.

Костяк учеников в этом возрасте еще не окреп, поэтому целый ряд приемов защиты и нападения, влекущих за собой сдавливание и задержку дыхания, резкое бросание на землю, падение на спину, удары в область головы, не должны применяться вовсе.

С 18-летнего возраста к ученикам, достаточно изучившим основные приемы, применяется уже метод плановой методической тренировки. Под тренировкой, прежде всего, следует понимать повышение активности и укрепление внутренних органов, ведающих жизненно важными функциями организма, т.е. сердца и легких. На втором месте стоит развитие становой мускульной силы и силы конечностей. Следовательно, тренировка в этом понимании носит общий характер и имеет задачей укрепить и улучшить отправления всей человеческой машины в целом. Следовательно, метод тренировки должен быть согласован с общими методическими занятиями данной группы и служить как бы усилением этих занятий в сторону выработки большей выносливости, большей силы, большей сопротивляемости и большей точности.

С этого возраста можно допускать так называемые ассо, или схватки с противниками, равными по весу и по силе. Эти схватки должны допускаться только под наблюдением инструктора и на очень короткий промежуток времени; например, во французской борьбе срок схватки 3-5 м., боксе – 1-2 м., фехтовании – 2-3 м.

Эти схватки необходимы в порядке тренировки для укрепления психофизических качеств тренирующихся. Тренировочные схватки лучше всего указывают слабые места учеников и позволяют их выравнивать. Кроме того, только в таких схватках вырабатывается логика борьбы, т.е. свободное и быстрое чередование таких приемов, которые более всего экономичны и лучше всего соответствуют данному моменту.

Постепенно сроки тренировочных схваток удлиняются, а сроки отдыха, соответственно, сокращаются вплоть до продолжительности, предусмотренной официальными правилами соревнований. Здесь начинается уже тренировка специальная. Специальная тренировка рядовым работником может с успехом применяться только по одному какому-либо виду защиты и нападения. Специальная тренировка имеет задачей приспособить мышцы и организм таким образом, чтобы они давали максимальный эффект в строго определенном направлении. Специальная тренировка имеет конечной целью соревнование, матч, состязание. Тренировка такого рода в борьбе и боксе достаточно универсальна для равномерного развития мускулов всего тела. Тренировка по фехтованию страдает односторонностью и без корригирующих движений может принести вред. Однако всякая специальная тренировка предъявляет повышенные требования к организму. Особенно высокие требования предъявляются при ней к нервной системе. По этой причине специальная тренировка может допускаться только после совета с врачом, после тщательного обследования сердца, легких и нервной системы.

Специальная тренировка и ее финал – состязание – может допускаться только с 20-21-летнего возраста, когда костяк и мускулы окрепли, и когда общая тренировка, начатая с 18-ти лет, укрепила и всесторонне развила организм занимающегося.

Наиболее желательный возраст для специальной тренировки, для участия в различного рода состязаниях – 23 года и выше.

Теперь несколько слов о практическом подходе к преподаванию способов защиты и нападения. Это очень важный методический вопрос, который должен быть согласован с общим методом занятий в советской физкультуре. Этот метод характеризуется научностью и массовостью. Инструктор-педагог должен постоянно иметь в виду эти два основные принципа. Слабая разработанность этих вопросов в отделе защиты и нападения и являлась главной причиной нападок на отдельные виды их.

Отсутствие планового подхода в методике преподавания, спешка, форсирование, отбор нескольких сильнейших и перенос внимания на их обработку, старый дух рекордсменства, при невежественном игнорировании советов врача и данных медицинского осмотра фактически выбросили почти все виды защиты и нападения из массовой физкультуры. Очень редкий инструктор ухитряется включить в кривую рационального урока те или иные приемы защиты и нападения. Действительно, такое включение требует, прежде всего, знания подхода к преподаванию. Включение приемов защиты и нападения в массовый урок возможно при условии крепкой дисциплинированности группы; следует заинтересовать группу и побудить самих занимающихся поддерживать порядок. Изучение отдельных приемов следует преподносить без длинных рассуждений, повторяя их исполнение по несколько раз, причем менять исходные положения и включать между ними элементы тренировки и отвлекающие движения.

Весьма трудно удержать учеников от форсирования периода подготовки и перехода к специальной тренировке, к схваткам, выступлениям и пр., не считаясь со своими силами и с приобретенными навыками. Такое форсирование – одно из больных мест массовой физкультуры. Последствия такой спешки печальны: надлом сил занимающегося, разочарование при первых неудачах и быстрое охлаждение к дальнейшим занятиям. Особенно ярко это сказывается при занятиях боксом. Здесь каждый начинающий стремится, во что бы то ни стало, выступить на ринге, и в результате – встрепка, после которой надолго отпадает охота заниматься боксом. Победа в этом случае приносит еще худшие результаты, так как отсрочивает расплату за несерьезную подготовку.

Запрещённый ключ с выворачиванием руки

Борьба с этим явлением заключается в проведении планомерной и тщательно осуществленной общей тренировки и в изменении распространенного взгляда на борьбу, бокс и вообще на все виды защиты и нападения, как на «мордобитие», «ломание костей» и др. «Публика» у нас привыкла к «демонстрациям» и «зрелищам» защиты и нападения на сцене и в цирках, и товарищи-«знаменитости» – хранители ковчега премудрости, секретов и школ каждого вида защиты и нападения – немало способствуют, может быть и против своего желания, упрочению и укреплению взгляда на занятия защитой и нападением, как на зрелище. Вся подготовка мало-мальски способного ученика сводится зачастую к его встрече с «противником», таким же способным учеником другого преподавателя, другого инструктора. Центр внимания сосредоточивается на одном или немногих. С ними инструктор занимается, остальные же под благовидными предлогами от этих занятий отдаляются. Здесь сказывается неуменье или нежеланье инструктора взять в общую тренировку отсталых, т. к. малая успешность объясняется почти всегда общей физической неподготовленностью ученика. В этом заключается весь секрет успеха и воспитывающая сущность занятий защитой и нападением: эти занятия заставляют ученика сознательно, настойчиво и методически подготовлять свое тело и дух к повышенным требованиям, предъявляемым почти каждым видом защиты и нападения.