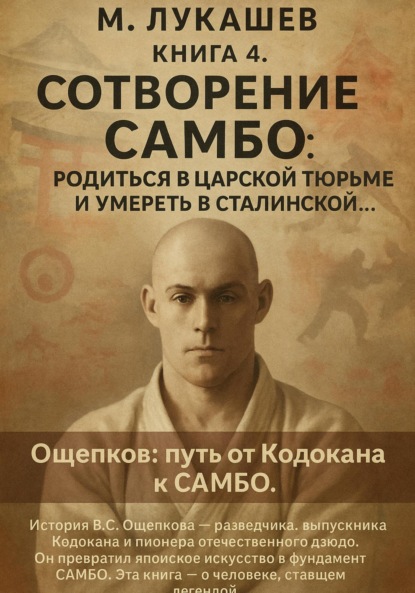

Сотворение самбо: родится в царской тюрьме и умереть в сталинской

- -

- 100%

- +

Глава 1 «Двери все заглушены…»

Такое нередко бывало на фронте… Ночью в развалинах разбитого войной города несколько наших саперов внезапно лицом к лицу столкнулись с немцами. Случилось это так неожиданно и для тех, и для других, что никто не успел ни передернуть затвор автомата, ни сорвать с плеча ремень висевшей за спиной винтовки. Да и поздно было уже стрелять: в одну секунду все перемешались. В кромешной темноте вспыхнула беспощадная рукопашная схватка. Люди хватали друг друга за горло, валили наземь, наступали сапогами на упавших, колотили по головам попавшим под руку обломком кирпича. Слышались только хриплое дыхание дерущихся, глухие звуки ударов и яростная ругань на двух языках. В судорожно бестолковой суматохе смертельной борьбы поначалу трудно было понять, кто же одерживает верх, но гитлеровцев было больше, и они явно стали одолевать. И едва ли кто-нибудь из наших саперов, людей уже не молодых, вышел бы живым из этих развалин, если бы на помощь не подоспел сопровождавший их на «передок» сержант из разведвзвода.

Схватившего его, казалось, мертвой хваткой сзади за шею немца он так швырнул через себя, что тот грохнулся всей спиной острые кирпичные зубцы разрушенной стены, да так и остался лежать. Еще двоих уложил рядом с ним точными ударами ноги, обутой в тяжелый кованный солдатский сапог. Тому, который пытался ткнуть его в живот ножом, разведчик вывихнул руку, поймав ее на безотказный болевой прием. И сейчас же что было силы рубанул ребром ладони сзади по шее дюжего немца, подмявшего под себя и почти уже придушившего низкорослого саперного лейтенанта…

А когда все уже было кончено, сорокалетний лейтенант, все еще сидя на земле, с трудом поворачивая голову из стороны в сторону и потирая ладонью шею, хрипловато произнес:

– Ну, ты силен, мужик… Если б не ты, всем нам здесь капут. И кто тебя только так ловко драться научил?

С трудом переводя дыхание, разведчик не сразу и с непонятной печалью ответил:

– Был один такой хороший человек – Василий Сергеевич Ощепков…

– А почему – был? На фронте погиб что ли?

– Да нет… Похуже…

Ты скажешь тоже. Чего же хуже-то может быть?..

В ночь на второе октября жильцов дома номер шесть по Дегтярному переулку разбудил звук мотора въехавшего во двор автомобиля. Прежде никто на это не обратил бы никакого внимания, разве что какой-нибудь старичок, мучимый бессонницей. Но сейчас шла осень тридцать седьмого года, и к подобным угрожающе знакомым ночным звукам прислушивались особенно настороженно и с таким страхом, что сердце начинало бешено колотиться где-то под самым горлом. Те, кто осмелились осторожно, из-за занавески, взглянуть в окно, увидели въехавший во двор автофургон с крупной желтой надписью «Хлеб» на боковых стенках. Впрочем, такая наивная и примелькавшаяся маскировка уже никого не могла обмануть…

Шум автомобильного мотора умолк у самого подъезда, а затем уже в подъезде послышался громкий топот нескольких пар сапог. И по всей лестничной клетке у своих дверей тревожно прислушивались полуодетые, насмерть перепуганные люди: «К нам?.. Или не к нам?» Сапоги протопали до двадцать первой квартиры на первом этаже, и каким это сейчас ни покажется нам неприятным, отталкивающим, но все остальные напряженно прислушивавшиеся жильцы облегченно вздохнули: «Слава богу! Это не к нам…» Так уж воспитывала, уродуя людей, беспощадная мясорубка…

А у двери квартиры двадцать один раздался оглушительно громкий в ночной тишине, долгий и требовательный звонок. И теперь уже только в этой коммунальной квартире стучало у людей в висках: «За кем же на этот раз?.. Неужели за мной?..»

А за дверями громкий, приказывающий голос:

Откройте! НКВД!

И тотчас в передней оказались четверо мужчин в штатских темных демисезонных пальто, из-под которых виднелись армейские хромовые сапоги.

– Ощепков Василий Сергеевич?

– Да, это я…

– Вы арестованы. Оружие есть?

– Откуда у меня может быть… оружие?..

– Отвечайте! Вопросы задаем мы!

– Оружия у меня нет и не было…

И в Комитете по делам физкультуры и спорта, и в Центральном институте физкультуры, где он работал, уже шли повальные аресты. Люди исчезали один за другим, и все слишком хорошо знали, что это значит. Знакомая сердечная боль остро отдалась вдруг под правой лопаткой…

– Анечка, дай мне нитроглицерин… Что-то сердце чувствуется…

Жена трясущимися руками заторопилась достать лекарство и заранее приготовленные кусочки сахара, на которые его нужно было накапать. Но один из пришедших молча взял у нее из рук пузырек и опустил себе в карман.

– Что вы делаете?! Это же сердечное лекарство… Он умереть может без него…

Пора бы знать, гражданочка, что нитроглицерин в жидком виде – это взрывчатое вещество.

Боль еще сильнее воткнулась в спину, и в голове Василия Сергеевича промелькнула горькая мысль: «Неужели я родился в царской тюрьме для того, чтобы умереть в сталинской?..»

Когда в годы горбачевской гласности стали все чаще появляться немыслимые прежде публикации о безвинно репрессированных людях, их массовых захоронениях, я присоединился к тем, кто начал осаждать КГБ ходатайствами об ознакомлении с делами безвинно казненных и затем полностью реабилитированных лиц.

Как спортивный журналист, я стремился узнать о судьбе весьма известных когда-то в спортивном мире людей, в первую очередь, о Василии Сергеевиче Ощепкове, бесследно исчезнувшем вдруг в 1937-ом.

«Враг народа» был предан принудительному забвению. О нем боялись даже говорить, в страхе сжигали книги и связанные с ним бумаги, густо замазывали его лицо на групповых фотографиях. В течение десятилетий само имя этого замечательного человека было под запретом. Казалось, Ощепков раз и навсегда вычеркнут из истории советского спорта. В самбо вырастали новые поколения спортсменов, никогда даже не слышавших этого славного имени. Нужно было переломить эту свинцовую подлость испачканного кровью неблагодарного беспамятства. Восстановить не только доброе имя, но и украденный творческий приоритет этого честного, безвинно замученного человека, который так много сделал для нашей страны. И мне, его младшему современнику, очень хотелось рассказать о нем сегодняшнему читателю. О нем, о его времени, которое нынешним поколениям рисуется уже весьма и весьма туманно, если не сказать извращенно…

Ответа на письменные заявления приходилось ожидать месяцами. Затем предлагали прийти в приемную КГБ – Кузнецкий мост, 22. Там два здоровяка в штатском требовали для чего-то заполнить анкету с предъявлением паспорта. А затем очень доходчиво разъясняли, что знакомиться с делами нет никакого смысла: в них всего две-три странички, и ровным счетом ничего существенного нет. Согласиться с этим я, конечно, не мог, отлично понимая, что меня нагло обманывают, и упорно продолжал свой «эпистолярный роман» с КГБ. А шел-то уже декабрь 1990 года, и хотя еще никто об этом не догадывался, но могущественный Комитет уже дышал на ладан…

И вот, вскоре после моего очередного, последнего ходатайства на имя самого председателя КГБ небезызвестного Крючкова, у меня раздался телефонный звонок. Очень вежливый мужской голос спросил, когда мне будет удобно ознакомиться с интересующими меня «уголовными» делами.

– Когда? Да, конечно же, прямо завтра!

Разве мог я хотя бы на день отложить эту открывшуюся вдруг прямо-таки фантастическую возможность узнать, наконец, то, что целых полвека хранилось за семью замками в архивах НКВД под сакраментальным грифом «Секретно»? Не дай бог, политическая погода снова изменится, и приоткрывшийся было вдруг таинственный «сезам» вновь захлопнется и тогда уже навсегда…

И вот, на следующее утро я спускаюсь по широким ступеням подземного перехода, прохожу по его тоннелю, пересекая под землей начало Мясницкой, и, поднявшись наверх, оказываюсь возле дома, в который иду. Этот большой бежевый дом с часами хорошо знает каждый по разместившемуся в нем учреждению и еще – по-старому и возвращенному названию площади, на которой он стоит – Лубянка.

Обширный светлый парадный фасад, объединивший в единое целое два прежних перестроенных здания, возник сравнительно недавно. И я хорошо помню его совсем другим. Дом памятен мне еще с ранних детских лет и отнюдь не из-за своей страшной репутации, а всего лишь потому, что возле него всегда расхаживали часовые в островерхих шлемах и с настоящими, с примкнутым штыком, винтовками в руках. (Сейчас я только недоумеваю, от кого выставлялись эти устрашающие наружные караулы?) Темно-зеленый фасад старой «Лубянки» в затейливом стиле модерн начала века запомнился мне, как ни странно, тоже из-за красноармейцев, но уже не живых, а скульптурных. Нарядный портал центрального входа увенчивался фигурным двухскатным карнизом, а на каждом из его скатов полулежали симметричные гипсовые красноармейцы в натуральную величину. Тоже в буденовках и с винтовками в руках, но почему-то выкрашенные в беспросветно черный цвет. Поначалу там, конечно, возлежали какие-нибудь недопустимо безыдейные аллегорические фигуры, но затем, учитывая целеустремленно-революционный характер занявшего здание учреждения, эту легкомысленную устаревшую аллегорию сместил такой вот бдительный черно-гипсовый караул…

Однако эти безмятежные детские впечатления беспощадно прерывают совсем другие – угрожающие. Лет пятьдесят назад мне пришлось побывать внутри этого здания и отнюдь не по своей воле. Тогда из оконного проема лестничной клетки был виден окруженный стенами небольшой внутренний двор с выходившим в него множеством зарешеченных тюремных окон. Каждое окно с большим «спецкозырьком», идущим не сверху вниз, а вверх от подоконника, позволявшим заключенным видеть лишь небо «в крупную клетку». А в длиннейшем коридоре по обе стороны выступали пристроенные к дверям небольшие коробки тамбуров. И двери, и тамбуры оббиты черной кожей с полностью поглощавшей любые звуки толстой прокладкой.

Двери все заглушены

Способом особым,

Выступают из стены

Вертикальным гробом.

Когда через несколько лет я прочитал эти строки Твардовского, то сразу понял, что эти черные «гробы» ему тоже довелось повидать собственными глазами…

Я миную огромный облицованный полированным гранитом портал центрального входа, увенчанный большим гербом СССР («подъезд номер один», по здешней терминологии), и направляюсь к несколько более скромному подъезду «один А». В былые времена именно он служил центральным и был украшен черными гипсовыми стражами. Поднявшись на несколько гранитных ступеней, тяну на себя за массивную бронзовую ручку туго подающуюся створку больших дверей. Миную короткое, шага в три, междверное пространство и открываю вторые такие же высокие остекленные двери.

– Вы к кому? Предъявите документы, – говорит один из двух, стоящих по обе стороны дверей «привратников» – прапорщиков в фуражках с голубым околышем. А тот, к кому я иду, уже ожидает меня на верху беломраморной лестницы, широким маршем поднимающейся к дверям лифта и расходящейся там на два более узких, обходящих лифт с обеих сторон марша.

Вместе с моим «Вергилием» поднимаемся на второй этаж и идем по коридорам с нумерованными дверями по обе стороны. Стены отделаны коричневатым пластиком.

Не сохранилось ничего похожего на то, что мне когда-то довелось видеть. Кроме прапорщиков у входа, ни одного человека в форме. Довольно заурядная обстановка совершенно обычного, хотя и солидного, советского учреждения. Разве, кроме того, что коридоры пустынны, и никто не покуривает по углам, разводя бесконечный треп.

Но вот, наконец, на письменный стол передо мной ложится тощая, сильно потрепанная папка грязно-желтоватого тонкого картона. Внешне, казалось бы, самая обычная затрапезная канцелярская папка – одна из тех, какие сотнями тысяч хранились в наших учреждениях, организациях, архивах и содержали в себе нудную служебную переписку, бесчисленные приказы, бухгалтерские ведомости и прочую бумажную «требуху». Но в этой измызганной папке совсем другие бумаги, это документы чудовищно трагической силы. В ней упакована страшная судьба замечательного и ни в чем не виновного человека. Первую и последнюю страницу разделяет время всего лишь в десять дней, но в этой декаде безжалостно спрессована целая человеческая жизнь…

Под угрожающим грифом «Секретно» надпись: «СССР. НКВД. Управление по Московской области. Дело № 2641 по обвинению Ощепкова В.С. по ст. 58 п. 6 УК РСФСР. Том № 1»…

Глава 2 Каторжный и незаконнорожденный…

…В самом конце морозного, с пронизывающим ветром, декабря 1892 года в поселке Александровский пост на каторжном Сахалине у арестантки – крестьянской вдовы Марии Ощепковой родился сын. Старик-священник, благочинный Александр Унинский, в канун Нового года наскоро окрестил орущего младенца в холодной церкви и нарек его Василием. Совершив обряд, достал прошнурованную с сургучной печатью толстую церковную метрическую книгу, согрел дыханием озябшие пальцы и вписал дату крещения и имя новорожденного. В графе, посвященной родителям, вслед за фамилией матери указал: «Каторжная Александровской тюрьмы». Отца вообще не упомянул, а кратко отметил, что младенец – незаконнорожденный. Каторжанки были лишены права на законный, признаваемый государством и церковью брак. Их дети автоматически считались незаконнорожденными и, следовательно, отца не имеющими.

По всем канонам тех далеких лет младенца, входящего в жизнь с двойным клеймом отверженного – незаконнорожденный и сын каторжанки, ждала незавидная судьба. Большой знаток каторжного Сахалина Н. Новомбергский с печальным сочувствием говорил о «каторжной» детворе, «которых с рождения минует всякое доброе семя, и которые сразу же всасывают в себя последнюю мудрость преступного мира…».

Однако в нашем случае, к большому счастью для ребенка, в будущем он оказался совершенно свободным от царившего на острове зловещего влияния уголовщины. И при всем ущербном положении его отнюдь не миновало «доброе семя». Конечно, взращивать это «семя» в душе сына довелось, прежде всего, матери, которая ни в коем случае не могла иметь отношения к преступному миру, а попала в тюрьму, скорее всего, из-за своей вдовьей нищеты, да еще имея на руках своего первого ребенка.

Нетрудно понять, что эта несчастная крестьянка и сына воспитала в духе добрых старых русских крестьянских моральных традиций. Всячески старалась ограждать его от опасного влияния каторжного окружения.

Еще трех возможных «добрых гениев» придется поискать в записи, сделанной священником в церковной книге несмотря на то, что упомянуты там только двое из них. Ведь между крестником, крестными и родными родителями устанавливалась связь, близкая к родственной, признаваемая даже законом.

Крестным отцом Васи был «Георгий Павлов Смирнов – старший писарь Управления войска острова Сахалин», фигура заметная среди унтер-офицерского корпуса. Но особенно внимательно стоит присмотреться к крестной матери – «девице Пелагее Яковлевой Ивановой», дочери надворного советника, что, согласно «табели о рангах», соответствовало военному чину подполковника. Что же могло заставить эту девицу, принадлежащую к верхнему слою островного общества, встать у купели незаконнорожденного каторжного младенца?

Было ли это, по образному выражению Льва Толстого, всего лишь «спортом благотворительности», модным в те годы, или же девицей двигали какие-то искренние чувства, которые могли серьезно сказаться на будущем ее крестника? Все это остается тайной, плотно заслоненной вековым массивом времени. Но особенно загадочным был третий потенциальный «добрый гений», запись о котором в церковной книге отсутствовала, да и никак не могла туда попасть. Это был невенчанный сожитель матери – таинственный Васин отец. Как он мог влиять на сына? И мог ли вообще? Кем был: случайным на каторге добропорядочным человеком или отпетым уголовником? Но не только все это, но даже и фамилия его оставалась неизвестной…

Как ни стремился я хоть что-нибудь выяснить о его отце, все оставалось тщетным. Никогда и никому, даже самым близким своим людям, не открывал Василий Сергеевич тягостную тайну своего происхождения. Уж очень глубоко в сердце застряла эта старая неизбывная боль! И лишь совсем недавно в архиве одного сверхсекретного учреждения, которое я назову позже, удалось, наконец, обнаружить документы, говорящие, что отцом являлся' Сергей Захарович Плисак, крестьянин по социальному положению и столяр по профессии.

Что же касается Марии Семеновны Ощепковой, происходившей из Воробьевской волости, Оханского уезда, Пермской губернии, то, вероятно, бедствуя в своей вдовьей доле, она совершила какое-то преступление. Была осуждена Екатеринбургским судом и отбывать наказание отправлена «на заводы». Но то ли слишком болела у нее душа об оставшейся в деревне дочери Агафье, то ли невыносимо тяжким оказался для сельской жительницы непривычный фабричный труд в насквозь продымленном, угарном заводском воздухе, но смелая женщина совершила побег. Только вот неважным конспиратором оказалась эта бесхитростная крестьянская душа. Ее, конечно, выследили и снова арестовали. Уж теперь-то судейские чины увидели в несчастной крестьянке «самого опасного и изощренного преступника» и определили ей тяжелейшее и мучительное наказание: восемнадцать лет каторжных работ и шестьдесят плетей. Трудно понять, как она выдержала эту зверскую экзекуцию, которая отправляла на тот свет даже здоровенных мужиков…

Заковывают в кандалы

Скорее всего, столяр Плисак был «ссыльнопоселенцем», и его фактический брак, точнее сожительство, с Марией был «оформлен» традиционным для каторжного острова тюремным «свадебным обрядом», продиктованным острым дефицитом «островитянок». Нет, «браки» там заключались вовсе не на небесах и даже не в тюремной администрации, а прямо на тюремном плацу. И отнюдь не звучал там свадебный марш Мендельсона, не стреляли пробки шампанского. «Бракосочетание» по-сахалински совершалось несколько проще и скромнее. Однако же «от щедрот» тюремной администрации каждой из «невест» выдавалось дешевенькое белое «подвенечное» платье. И, наверное, никто из «меценатов» даже не догадывался, какой жестокой была эта благотворительная издевка…

Каторжные работы на Сахалине

Вновь прибывших каторжанок всех возрастов выстраивали в шеренгу, а напротив них стояла шеренга «женихов» из ссыльнопоселенцев. Выбор, как везде и всегда, принадлежал только мужчинам. По команде жених подходил к своей избраннице и становился рядом с ней. При неизбежном «соперничестве» мужчин в «сватовство» вмешивался окрик тюремного чина, выносившего окончательное и не подлежащее обсуждению решение. Если даже «невеста» годилась «жениху» в матери. С этого момента «сосватанные» женщины переходили в разряд так называемых «сожительных». В остроге уже не сидели, а жили у своего ссыльнопоселенца. Законным браком это, разумеется, не считалось и никаких прав и обязанностей для сожителей не порождало. Должна была пройти через эту унизительную процедуру и сорокалетняя Мария Ощепкова. Но, при всей дикости подобной обстановки, у нее с Плисаком сложилась семья настолько благополучная, насколько могла быть в подобных прискорбных обстоятельствах.

Как выглядел «супруг», сказать не могу. А вот внешность «супруги» тюремный писарь в графе «Приметы» описал так: «Рост 2 аршина 6 вершков (метр 69 см. – М.Л.), лицо чистое, широкое, глаза карие, лоб крутой, нос и рот большие, подбородок крупный».

Как это ни удивительно, но фамилии Ощепковой и Плисака вместе с, как теперь говорят, анкетными данными можно прочитать в статистических карточках Всероссийской переписи населения 1890 года, собственноручно заполненных А.П. Чеховым и пылящихся ныне где-то в недрах запасников Московского литературного музея. Уже опасно больной, наш великий писатель, проделав полпути на лошадях (из-за еще отсутствовавшей в Сибири железной дороги), совершил свое поистине героическое путешествие, чтобы написать правду о каторжном острове и провести перепись всех его обитателей. Вот тогда-то наши «молодожены», будущие Васины родители, и смогли говорить с писателем. Судя по всему, Сергей Захарович был отличным столяром и имел такой приличный заработок, что со временем смог даже открыть собственную мастерскую и то ли построить, то ли купить два небольших дома: на Александровской улице – № 11 и на Кирпичной – без номера. Заботясь о сыне, определил его в реальное училище.

В 1901 году «приказом губернатора с применением Манифеста» каторжанка Ощепкова была переведена с каторжных работ в «ссыльнопоселенки». Но долго радоваться досрочному освобождению от каторги не пришлось: всего через год скончался ее фактический супруг. А еще через два года, всего два месяца спустя после начала русско-японской войны, ушла из жизни и Мария Семеновна. Даже ее крепкое крестьянское здоровье не могли не пошатнуть каторга и изуверское телесное наказание. Она ушла из жизни всего лишь пятидесяти трех лет от роду. В тяжелейших военных условиях, когда боевые действия велись и на Сахалине, одиннадцатилетний ребенок остался круглым сиротой. Над ним была учреждена опека. Опекуном определен Емельян Владыко. К счастью, человек честный и доброжелательный.

Говоря о дальнейшей жизни маленького Васи, нельзя не подивиться тому, как фантастически причудливо и даже противоестественно соединяют порой причинно-следственные связи события, происходящие в двух, казалось бы, совершенно чуждых друг другу мирах. Это трудно представить, но судьба незаконнорожденного «каторжного» подростка на много лет была предопределена не где-нибудь, а… в царском кабинете Зимнего дворца.

Именно там третьего февраля 1903 года Николай II утвердил своей подписью проект создания в России самой первой в мире «контрразведочной службы»: уж слишком назойливым был «доброжелательный» интерес иностранных спецслужб. Война, ровно через год развязанная нашим восточным соседом, с ее массовым и изощренным шпионажем доказала жизненную важность подобной меры. Эта же война показала, против чьей разведки надлежит начать борьбу в первую очередь. А нелегкое поражение научило военное ведомство смотреть далеко вперед, понимая, что это только начало японской экспансии.

Вскоре после войны штабом Заамурского военного округа были специально выделены денежные средства для обучения в Японии русских подростков. Прожив несколько лет непосредственно в чужой «языковой среде», они должны были в совершенстве овладеть особенно трудным для европейцев японским. Будущими кадровыми контрразведчиками должны были стать осиротевшие сыновья тех, кто сложил головы в недавней войне. Впрочем, не следует думать, что делалось это с вызывающе глупой прямолинейностью. Вовсе нет! Все совершалось, как тогда говаривали, чинно и благородно. Ребятишки направлялись для учебы в духовной семинарии российской православной миссии в Токио и, следовало считать для того, чтобы в будущем стать образованными священнослужителями японской православной церкви. Разумеется, о далеко идущих планах «контрразведочной службы» не знали ни в России, ни в Японии. Все понималось только лишь как благотворительная возможность получить такое хорошее образование, какое на родине для сирот было заведомо недоступным.

Теперь уже мы едва ли узнаем, к каким хитроумным уловкам вынужден был прибегнуть заботливый опекун Емельян Владыко, чтобы добиться счастливой японской «командировки» для своего подопечного. Ведь тот был не солдатским, а «каторжным» сиротой, никаких льгот не имеющим. И не случайно в семинарии Вася самозвано числился «сыном крестьянина Ощепкова-Плисака». Эта двойная фамилия была явно вымышленной, как и не существующее официально родство с «крестьянином». В силу закона родной отец являлся для незаконнорожденного сына совершенно посторонним лицом. И я думаю, что именно в этом затруднительном случае с поступлением в семинарию могла помочь своему крестнику его крестная мать, дочь надворного советника Пелагея Яковлевна.

Первое время Владыко сам оплачивал стоимость обучения, «сдавая в квартиры» унаследованные Васей по завещанию отцовские дома. А затем успешного ученика все же приняли на казенный военный кошт. Но и тогда Емельян присылал семинаристу то рубль двадцать копеек, то десять, а то и двадцать шесть рублей. Скорее всего, эти деньги и позволили Василию освоить дзюдо. Так как и обучение в Кодокане, и сдача экзамена на черный мастерский пояс едва ли были бесплатными.

Вдова Василия Сергеевича, Анна Ивановна, вспоминала, как он с юмором рассказывал о своей первой поездке в Страну Восходящего Солнца. Как, совершенно не зная языка, объяснялся с матросами, пытаясь сесть на японский пароход. А в Японии жизненный путь сироты счастливо пересекся со светлой, благородной дорогой замечательного человека – Архиепископа Японского, Преосвященного Николая. Сын сельского диакона, Иван Касаткин двадцати четырех лет от роду принял монашеское пострижение и в монашестве новое имя – Николай. Безукоризненно руководивший русской православной миссией в Японии более полувека, он стал одним из тех многих священнослужителей, которыми по праву может гордиться не только церковь, но и весь русский народ. Святой Николай, канонизированный православной церковью, являлся не просто самоотверженным миссионером, это был человек редкого мужества и доброты, заслуженно завоевавший огромное уважение даже у своих японских недоброжелателей. Не только церковный деятель, но еще крупный знаток Японии, талантливый переводчик и мудрый воспитатель.