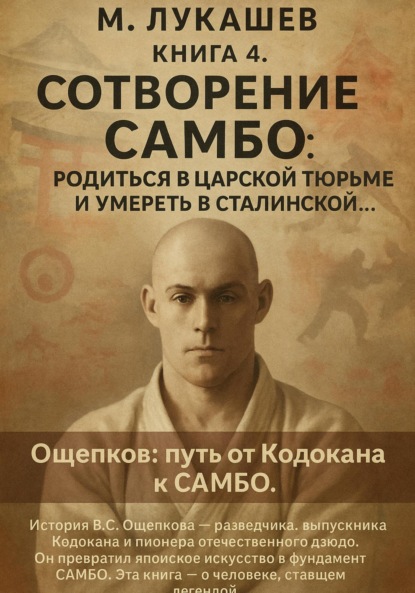

Сотворение самбо: родится в царской тюрьме и умереть в сталинской

- -

- 100%

- +

Не имея достаточных материальных средств, он все-таки сумел создать в Японии несколько учебных заведений. В одно из них – духовную семинарию в Токио – в сентябре 1907 г. и попал четырнадцатилетний сирота Вася Ощепков.

Василий попал в семинарию, когда архиепископу пошел уже восьмой десяток, но этот высокого роста, крепко сложенный старик все еще сохранял былую бодрость и деятельность. Необычайной любовью и уважением воспитанников окружен был он. Когда случалось Преосвященному Николаю проходить через зал, где играли юные воспитанники, там сразу приостанавливалась игра, и все, русские и японцы, громко и дружно, но непременно по-русски приветствовали любимого наставника. А он со своей обычной живостью и веселостью отвечал им: «Здорово, молодцы!»

Общая комната, самая веселая и шумная, где жили молодые семинаристы, так и называлась – «молодцовская». «Но зато, – писал один из бывших семинаристов, – мы и успевали в учении тоже «по-молодцовски». Как и любой другой, этот юный семинаристский народ любил повеселиться, пошутить и порезвиться. Случалось и так, что, даже уже улегшись спать, юноши никак не могли угомониться. Но стоило лишь архиепископу войти в спальню, тихо пройти между койками, как наступала полная и уже до самого утра ненарушаемая тишина».

Семинария – любимое детище архиепископа – представляла собой совсем не обычное учебное заведение: учились там и русские, и японцы, а возраст учащихся был от четырнадцати до… шестидесяти лет. Учебная программа могла, пожалуй, потягаться и с современными вузами.

Во-первых, семинаристов обучали по полной программе японской гимназии: география и история Японии и Дальнего Востока, литература и теория словесности, грамматика, чтение писем, перевод газетных статей, написание сочинений, иероглифическая каллиграфия, японская и китайская. Да плюс к этому – богословские дисциплины, русский язык, литература, всеобщая история… Василий учился на совесть: по всем этим предметам в его свидетельстве об окончании семинарии от июня 1913-го года стоят лишь завидные, хотя и несколько непривычные для нас оценки – «отлично хорошо (5)» и «очень хорошо (4)». Семинария дала Василию отличное образование, помогла стать по-настоящему интеллигентным человеком в добрых старых русских традициях.

В семинарии, как и в японских школах, преподавались основы борьбы дзюдо, всего лишь двадцать пять лет назад созданной знаменитым теперь педагогом Кано Дзигоро. Василий с головой окунулся в эту новую для себя, увлекательную стихию. Сообразительный и ловкий ученик, быстро постигавший технику японской борьбы, понравился преподавателю, и тот оказал ему одну немаловажную услугу.

Один из лучших учеников Ощепкова Н.М. Галковский рассказал мне, что раз в год проводился отбор лучших для обучения в знаменитом центре дзюдо Кодокан, и учитель под большим секретом сообщил приглянувшемуся ему русскому пареньку необычный принцип этого отбора.

Наступил торжественный день. В зале множество молодых претендентов чинно расселись на соломенных матах татами, и сам основатель дзюдо Кано Дзигоро обратился к ним с речью. Нравоучительная речь была длиннейшей и, откровенно говоря, довольно скучной. Молодым людям, при всем уважении к оратору, трудно было удержаться от того, чтобы не оглянуться по сторонам, не взглянуть на своих соседей. Но Ощепков уже знал, что сзади за ними пристально следят преподаватели Кодокана. И каждое движение абитуриентов расценивается ими как невнимание и даже недостаточное уважение к великому гроссмейстеру дзюдо. Василий все еще, как следует, не привык сидеть по-японски: без стула, на собственных пятках. Затекшие ноги невыносимо ныли, мучительно хотелось вытащить их из-под себя и выпрямить, ну, хотя бы, просто чуть пошевелить ногами, но он по-прежнему сидел совсем неподвижно. А когда к нему подошли и сказали, что он принят в Кодокан, Ощепков попытался встать на совершенно онемевшие ноги, но так и не смог это сделать, а только повалился на бок. В архивах Кодокана до наших дней сохранилась запись о поступлении туда Василия Ощепкова 29 октября 1911 года.

Сейчас Кодокан – современное здание, которое в американских рекламных проспектах звонко именуют «фабрикой неуязвимых». Действительно, и огромное количество занимающихся, и массовость выпуска дипломированных атлетов – все напоминает современные индустриальные методы. Но почти сто лет назад, когда восемнадцатилетний Василий переступил порог Кодокана, это был не очень большой дощатый домик с залом площадью около 500 квадратных метров. Весь пол зала был застелен татами, покоясь на специальной системе особых амортизаторов, смягчавших падения дзюдоистов.

Василий в полном объеме познал всю суровую школу дзюдо тех лет. Даже в наши дни японские специалисты считают, что практикуемая в Японии тренировка дзюдоистов непосильна для европейцев. Тогда же система обучения была особенно жесткой и совершенно безжалостной. К тому же это было время, когда еще чувствовались отзвуки недавней русско-японской войны, и русского парня особенно охотно выбирали в качестве партнера. В нем видели не условно-спортивного, а реального противника. Еще недостаточно умелого Ощепкова более опытные борцы беспощадно швыряли на жесткий татами, душили и выламывали руки, а он, по дзюдоистскому обычаю, благодарил их за науку смиренным поклоном даже тогда, когда у него оказалось сломанным ребро. Вскоре, однако, с ним уже стало не так-то просто бороться даже искушенным дзюдоистам.

Никто из поступавших вместе с Василием товарищей не выдержал суровых дзюдоистских испытаний: все оставили Кодокан. А он не только успешно овладевал борцовской наукой, но и стал претендовать на получение мастерского звания. И всего лишь полтора года потребовалось ему для того, чтобы в 1913 г. на весеннем состязании по рандори завоевать право подпоясать свое кимоно черным мастерским поясом. Японцы необычайно ревностно относились тогда к присуждению мастерских степеней дан, и особенно иностранцам. Ощепков стал первым русским и одним из всего лишь четверых европейцев, заслуживших в те годы «черный пояс». Выступая на состязаниях, он не раз завоевывал призы и пользовался известностью среди японских спортсменов и даже удостоился теплой похвалы самого гроссмейстера Кано, который был не очень-то щедр на подобные вещи. И долго еще хранил Ощепков японский журнал, написавший о нем: «Русский медведь добился своей цели». Владивостокская газета, несколько исказив детали, так сообщила об успехах Ощепкова: «…Благодаря своим выдающимся способностям, отмеченным самим основателем школы Кано Дзигоро, чрезвычайно быстро, в шесть месяцев, достиг звания «сёдана», то есть учителя первой степени, и получил отличительный знак «черный пояс»».

Забегая вперед, следует сказать, что уже в октябре 1917-го Василий снова предстал перед строгими экзаменаторами Кодокана, которые единодушно присвоили ему следующую, еще более высокую, мастерскую ступень – второй дан.

Возвратившись на родину, Ощепков, знавший не только японский, но и английский язык, начал работать переводчиком в контрразведке Заамурского военного округа в городе Харбине, а затем в разведотделе Приамурского округа, выезжая иногда с какими-то заданиями в Японию. Вероятно, во время последней из таких поездок он и получил второй дан.

Совершенно естественно, что, оказавшись снова в России, именно он стал пионером дзюдо в нашей стране и щедро делился своими обширными познаниями с молодежью.

Во Владивостоке до наших дней сохранился одноэтажный, но обширный старый кирпичный дом за номером 21 под крутым откосом на Корабельно-набережной улице. Символично, что теперь в нем размещается спортивный клуб Тихоокеанского флота. А более восьми десятилетий назад дом занимало Владивостокское общество «Спорт», где выпускник Кодокана развернул работу со свойственной ему энергией.

Дом на Корабельно-набережной улице,21, во Владивостоке, где Ощепков впервые вел кружки дзюу-до в 1914 году. Там же состоялась первая международная встреча

Шел 1914 год. В то время экзотическая японская борьба была в большую новинку даже для задававших тон в спорте западных держав, а в самом отдаленном провинциальном городе России активно функционировал кружок дзюдо, насчитывавший до полусотни занимающихся. Овладев под руководством своего наставника основами этой борьбы, кружковцы стали проводить в обществе внутренние состязания.

Самое первое сообщение о кружке в спортивной печати появилось в июне 1915 года в столичном журнале «Геркулес» в виде небольшой корреспонденции из провинции. Среди прочих Владивостокских спортивных новостей сообщалось: «Правление местного Спортивного Общества, воспользовавшись пребыванием в городе специалиста японской борьбы «джиу-джитсу» г. Ощепкова, пригласило его в качестве преподавателя. Интерес к этой борьбе возрастает среди спортсменов, и они с увлечением принимаются за изучение одного из распространенных видов спорта в Японии».

Сам Василий Сергеевич впоследствии писал: «В кружке занималось около 50 человек, преимущественно учащаяся молодежь. Сюда приходили тренироваться и японцы, проживавшие во Владивостоке. Кружок существовал до 20-го года». К счастью, сохранилась и фотография, запечатлевшая членов кружка в первый же год его существования – 1914-й.

Ощепковский кружок во Владивостоке. 1914 год

Основоположник европейского дзюдо Коидзуми в книге «Мое обучение дзюдо» говорит, что первый в мире международный матч по дзюдо состоялся в 1929 году. Тогда команды Англии и Германии встречались во Франкфурте и Висбадене. Но знаменитый сэнсэй сильно ошибается. Впрочем, подобный пробел в знаниях вполне обычен для зарубежных специалистов там, где речь идет о России. В действительности дзюдоисты двух различных стран впервые сошлись в схватках на татами на целых десять лет ранее. И происходило это не в каком-либо процветающем центре Европы или в Америке, а в «страшно далеком», но, как полушутя назвал его Ленин, «нашенском», городе Владивостоке.

Дадим слово выходившей там газете «Далекая окраина» от 4 июля 1917 года: «…В помещении Владивостокского общества «Спорт» состоялось весьма интересное состязание по «Дзюу-Дзюцу» прибывших из Японии во главе со своим преподавателем господином Хидетоси Томабеци, экскурсантов-воспитанников японского высшего коммерческого училища города Отару и местного спортивного кружка «Спорт», организованное руководителем этого кружка В. С. Ощепковым, при личном участии самого господина Ощепкова, привлекшего массу публики… Некоторые приемы самозащиты были продемонстрированы господином Ощепковым, причем нападения на него делались не только при встрече лицом к лицу, но и сзади».

Довелось мне слышать и еще об одном состязании с японцами – еще в 1915-м году. Совсем недавно, когда работа над этой книгой практически завершилась, его сын, Александр Харлампиев, опубликовал в журнале «Додзё» материалы о подлинном «возрасте» отечественного дзюдо, в которых упоминается и эта, бывшая для меня только «гипотетической», вторая встреча с японцами.

Доктор исторических наук, профессор А.А. Маслов в своем пространном труде «Воины и мудрецы Страны Восходящего солнца», говоря о В.С.Ощепкове, использовал материалы моей книги «Родословная самбо». Очень жаль, что он воспользовался уже устаревшей работой шестнадцатилетней давности, а мои более поздние и более информативные публикации прошли мимо его внимания. Недостаток реальных знаний не только породил неизбежные неточности, но и побудил Маслова сделать весьма сомнительные и явно не корректные предположения.

Автор считает, что в Японии Василия «готовили в руководители официальной ветви Кодокана в России… Ощепков преподавал в основном среди военных и сам работал в то время военным переводчиком… Понятно, что в отношениях «Кодокан-Ощепков» была еще и третья сторона – разведка (японская! – М.Л.). Как оказался Ощепков в России в 1914 году? Кто послал его сюда, как он сумел со своей биографией стать военным переводчиком? В какой мере японские спецслужбы стимулировали деятельность Ощепкова, хотя это происходило неявно, за его спиной?»

Трудно поверить, что уважаемый крупный специалист сознательно бросает черную тень подозрительности на безвинно репрессированного Василия Сергеевича. Однако же, хотел он этого или не хотел, но у читателя невольно возникает мысль: «А уж не был ли Ощепков действительно японским шпионом?» Надеюсь, что мое строго документальное повествование не оставляет никакого места всем этим уж очень странным полувопросительным подозрениям! Тем не менее, я не мог не указать на досадное заблуждение этого специалиста, так как его научный авторитет способен заронить в головы иных читателей сомнения в невиновности Василия Сергеевича, который в 1937ом был беззаконно арестован именно по обвинению в шпионаже в пользу Японии…

В феврале 1917 года Ощепков решительно становится на сторону революции. После свержения самодержавия царская полиция была разогнана восставшим народом. Создавалась новая сила для защиты законности и порядка – милиция, и Ощепков активно участвует в этом важном созидательном процессе. На «Курсах для подготовки милиционеров городской и уездной милиции» он преподает курсантам столь необходимое в их будущей нелегкой работе искусство самозащиты без оружия. И едва ли случайно организационную работу по созданию этих курсов взяло на себя именно общество «Спорт», в котором Василий Ощепков играл главную роль.

Читатели, особенно молодые, напичканные современной лживой квазидемократической пропагандой, могут не понять, почему он с самого начала принял сторону революции. А дело в том, что наша «независимая» пресса, горько всхлипывая о «чудесной России, которою мы потеряли», почему-то забывает сказать, что при «восхитительном» царском режиме существовало законодательно закрепленное социальное, религиозное и национальное неравенство в правах, да и множество иных подобных «прелестей». А Василий принадлежал к тому подавляющему большинству народа, которое познало все это на собственном горьком опыте…

Рис 1 – 6

Глава 3 На пути к тайне

Несмотря на все усилия, мне до самого недавнего времени так и не удавалось узнать о жизни и деятельности Ощепкова в самый тяжелый период владивостокской истории с 1918 по 1922 год. Время, когда из-за интервенции и гражданской войны наш Дальний Восток оказался наглухо изолированным от остальной России. Отыскивание и «расшифровка» ощепковских материалов в любом случае были весьма нелегким, длительным и кропотливым делом. Но особенно трудным, казавшимся даже безнадежным, стал поиск сведений об этом тревожном и изменчивом времени, когда определились убеждения Василия, да и вся линия его дальнейшей жизни. Столь важный период так и остался в моих исследованиях настоящей «черной дырой». Впрочем, и последующие пять лет, уже при установившейся на всем Дальнем Востоке советской власти, тоже являлись, если не «черной дырой», то уж наверняка этакой «информационной туманностью», рассеять которую все еще не удавалось. Нельзя сказать, что я совсем уж ничего не знал об этом периоде, но сведения были отрывочны, скудны и, главное, недостаточно достоверны.

Повествуя в своих прежних работах об этом отрезке биографии, я был вынужден в основном исходить из рассказов учеников, знавших Василия Сергеевича лишь в тридцатые годы, и невольно повторял их неизбежные ошибки (неизбежные, потому что подлинные факты его деятельности были зафиксированы только лишь в документах еще более секретных архивов, чем уже знакомый мне архив НКВД). Так Н.М. Галковский говорил, что в начале двадцатых его учитель рекламировал и продавал советские фильмы в Японии и Китае. А.А. Харлампиев утверждал, что Василий Сергеевич являлся нашим разведчиком в Японии и был даже представлен за это к награждению орденом Красного знамени, который так и не успел получить из-за ареста. Но вот вдова Жамкова, знавшая Ощепкова еще по Владивостоку, вспоминала, что он, якобы, был в японском плену и возвратился вместе с женой в Россию только в двадцать шестом году. Вот таким широким был разброс мнений.

Работа за рубежом в те годы была возможна только по линии Внешторга или ведомства иностранных дел, если даже они служили всего лишь «крышей». Однако архивы обоих этих учреждений ответили, что в их системе Ощепков не числился. Романтическая «разведывательная» версия была, разумеется, наиболее заманчивой, но, вместе с тем, и самой трудноустановимой, если установимой вообще. Получить доступ к подобным документам тогда нельзя было даже мечтать: абсолютно невозможная авантюра. Но вот, в «уголовном» деле НКВД, в анкете, заполненной со слов Василия Сергеевича в день, точнее в ночь, его ареста, бросилась в глаза единственная, но так нужная мне фраза: «Официально – переводчик японского языка, а неофициально – разведчик, подпольный работник». Какая удача! Так значит, разведывательный след вовсе не был легендой! В этом можно было уже не сомневаться. Лгать на допросе было не только бессмысленно, но и опасно. Ложь могла усугубить и без того незавидное положение. Ведь следователь всегда мог без особого труда установить истину.

Я немедленно попросил ознакомить меня с личным делом разведчика, но услышал ответ: «Такого дела в архивах НКВД не существует». Я не очень этому поверил, поскольку за предшествовавшие три года моих домогательств не раз сталкивался с явной ложью сотрудников КГБ. Но что я мог тогда поделать? А вот после того, как с этим заведением произошли небезызвестные пертурбации, я тут же снова направил запрос, теперь уже в Службу внешней разведки. И когда получил такой же огорчительно-отрицательный ответ лично от генерала Ю.Г. Кобаладзе, у меня уже не было никаких оснований усомниться в его искренности. Более того, я очень благодарен этому ветерану разведки, интеллигентному и доброжелательному человеку, любезно подсказавшему мне дальнейшие пути поиска.

Было ясно, что на чекистов Ощепков не работал. Но в Советском Союзе агентурной разведкой за рубежом уже в те годы занималось не одно, а два учреждения: не только иностранный отдел ОГПУ, но и Разведывательное управление РККА. Значит, нужно было стучаться в двери Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской армии (ГРУ).

Это военное учреждение, по вполне понятным причинам, остается в густой тени, и известно о нем очень немного и очень немногим. И если после шумных событий начала девяностых годов вход в энкаведевские архивы оказался довольно широко открытым, то двери ГРУ вполне справедливо и разумно оставались запертыми на большущий замок. А я не знал не только, как постучаться в эти самые двери, но даже и где их нужно разыскивать. Наудачу послал запрос в Министерство обороны. Прошло довольно много времени, пока письмо блуждало по военным инстанциям. Уже не надеялся получить ответ, собираясь, было, повторить свое ходатайство. И если бы вы только знали, как обрадовал меня неожиданный звонок из архива ГРУ с приглашением посетить это замечательное учреждение! Так, значит, личное дело разведчика Ощепкова не только действительно существовало, но и сохранилось до наших дней! Немедленно отправился в тот район Москвы, который не так уж давно считался частью Московской области – ближайшим Подмосковьем. На задах многоэтажной современной застройки отыскал еще не получивший названия длинный проезд с глухой бетонной оградой, поверх которой виднелись кроны деревьев. Там и находилось нужное мне учреждение, не имевшее, разумеется, никаких вывесок. Большой пятиэтажный дом серого силикатного кирпича с немудрящими прямоугольными порталами темно-красного цвета, выглядел весьма скромно и даже буднично.

По нынешним криминальным временам зарешеченными окнами нижних этажей уже никого не удивишь, но здесь были забраны прочными решетками и многие окна верхних этажей. И я думаю, что в данном случае любые предосторожности явно не были излишними. Что только бы не отдали иностранные спецслужбы, лишь бы проникнуть за эти серые стены! Впрочем, скрываются за ними не только действительно строго секретные и очень серьезные вещи, но еще необыкновенно увлекательное, волнующее документальное повествование о работе наших славных, но безвестных разведчиков, героической работе, перед которой жалко меркнут все шпионские страсти и доморощенных, и иностранных бестселлеров, блестящих яркими глянцевыми обложками на книжных развалах.

Мне действительно крупно повезло: в этом доме я встретил обаятельных, интеллигентных, умных людей, которые сумели правильно понять мои устремления и, при всей закрытости своей ответственнейшей службы, нашли возможным пойти мне навстречу. Хотя замечу, пойти не сразу, что, конечно же, было совершенно оправданным по отношению к человеку, с которым они еще не были достаточно знакомы. Жалею, что не могу назвать их имена, но хочу принести свою искреннюю благодарность этим бойцам невидимого фронта в штатских костюмах (военную форму я увидел там только лишь на сержанте, проверяющем пропуска в проходной).

А получил я даже не одно, а целых два ощепковских личных дела. Первое из них синеватая, плотной бумаги папка с дореволюционной изящной окантовкой и крупно напечатанными затейливыми черными буквами: «Дело». В левом верхнем углу – чернильная надпись: «Разведупр IV Управления штаба РККА». В правом: «Дело по описи № 12 Резидента Разведотдела штаба Сибирского военного округа в гор. Токио товарища «Японца»». Последнее слово зачеркнуто, а под ним: «Монаха». Несколько ниже – даты начала и окончания дела. С вполне понятным нетерпением открываю папку и переношусь во Владивосток грозного 1918 года…

Рис отсутствует

Глава 4 Новобранец разведотдела

В середине января в бухту «Золотой рог», у которой стоит город, неожиданно вошел крейсер под боевым белым флагом с солнечным кругом посредине, разбросавшим широкие красные лучи. Вошел не только без разрешения властей, но даже не сочтя нужным предупредить их. А всего два дня спустя прибыл еще один японский, а также американский, английский и даже китайский крейсеры. «Для защиты проживающих во Владивостоке японских подданных» в город был высажен японский десант. Началась интервенция. Американцы и англичане объявили, что они явились, чтобы, якобы, защитить поднявших в России мятеж чехословацких солдат. Что же касается японских милитаристов, то у них еще с самого начала века зрели планы завоевания не только наших дальневосточных земель, но даже и Сибири. Теперь в Стране Восходящего Солнца решили, что наконец наступил долгожданный удобный момент. И хотя японский консул широковещательно объявил: «Императорское правительство не намерено вмешиваться в вопрос о политическом устройстве России», – японская армия очень скоро вступила в войну на стороне белых, а во Владивостоке на целых пять лет бешено завертелся калейдоскоп правительственной чехарды, нескончаемой и, чаще всего, кровавой. Большевистские и меньшевистско-эсеровские советы; восставшие белочехи и Временное правительство Приморской областной земельной управы; возжелавшие политической власти и дважды бравшие ее купцы братья Меркуловы и два колчаковских наместника, сначала генерал Иванов-Ринов, затем генерал Розанов; плюс еще два генерала: Молчанов и «воевода земского края» Дитерихс. Последнее сальто-мортале в этом поистине убийственном цирке уже перед приходом Красной Армии в 1922 году совершило правительство кооператора Сазонова и профессора Голавачева. Но даже это далеко не полный перечень политических катаклизмов, потрясавших Владивосток на протяжении долгих пяти лет. Впрочем, при всем этом трагическом мельтешении разномастных правительств, реальная власть принадлежала японским оккупантам.

Разведка и контрразведка русской армии прекратили свое существование вместе с Российской империей, и Василий остался не у дел. Преподавание дзюдо не обеспечивало достаточных средств существования, и ему приходилось, кроме этого, еще служить переводчиком в конторе некоего Хунтера, исполнять поручения таможенного экспедитора и даже пытаться получить разрешение на закупку и завоз японской обуви для торговли ею.

В анкете «уголовного» дела Ощепкова говорилось о его службе в колчаковской армии переводчиком. Меня, естественно, интересовало, как он попал туда: добровольно или по мобилизации? В архиве ГРУ я получил на это точный ответ, полностью рассеявший смущавший меня информационный туман. В 1919 году колчаковцы мобилизовали Василия и откомандировали в японское Управление военно-полевых сообщений. Работая там переводчиком, он все еще продолжал преподавать в спортклубе. Но, кроме этого, у него очень скоро появилось и еще одно «совместительство». Вероятно, с помощью своего старого, еще семинарского приятеля Трофима Юркевича, переводчика Главного штаба японских экспедиционных войск и нашего разведчика, Василий устанавливает связь с Осведомительным отделом подпольной Рабоче-Крестьянской партии большевиков.