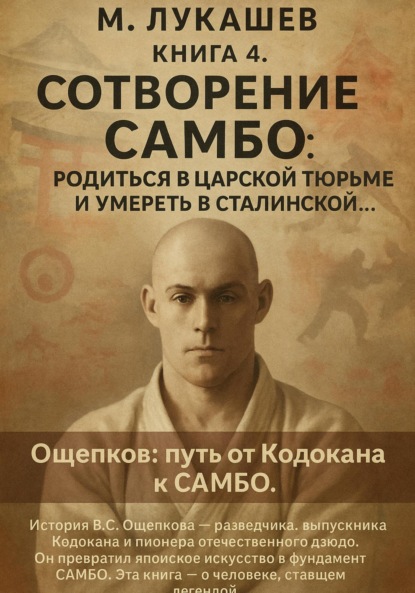

Сотворение самбо: родится в царской тюрьме и умереть в сталинской

- -

- 100%

- +

Он не разделял коммунистической идеологии и членом партии никогда не был. Даже несколько лет спустя служебная характеристика Разведупра определяет его взгляды как «сменовеховские» («Сменовеховцами» называли ту часть белой эмиграции, которая, издавая журнал «Смена вех», настаивала на сближении с Советской Россией). Просто, он слишком хорошо знал о давних японских планах захвата наших земель и, как убежденный русский патриот, начал свою героическую и смертельно опасную борьбу с оккупантами. Василий любил замечательную древнюю культуру Страны Восходящего Солнца, ее трудолюбивый талантливый народ, но, вместе с тем, изнутри познал и ненавидел кровавые повадки и давнюю антирусскую устремленность агрессивного японского милитаризма. Беспардонная интервенция возмущала и до глубины души оскорбляла его. Это и определило его выбор, только и возможный для истинного патриота. Ведь единственной силой, реально противостоявшей интервентам, являлись большевики. Вот почему, хорошо зная, как «разделывают» подследственных заплечных дел мастера в японской жандармерии, Василий, тем не менее, шел на огромный риск и сотрудничал с красным подпольем. Служил не партии, а только лишь своей родной униженной и ограбленной России.

Через Управление военно-полевых сообщений проходило немало секретных документов и, благодаря «колчаковскому переводчику», все они становились известны антияпонскому подполью. И будет вполне справедливым сказать, что в общем деле освобождения российского Дальнего Востока была доля и его героического, столь опасного труда.

Когда же оккупанты убрались восвояси, Василий отправился на Сахалин, в свой родной Александровск, где ему, возможно, все еще принадлежали два отцовских дома. Купил кинопроектор «Пауэрс» и стал зарабатывать на жизнь, демонстрируя там фильмы. Очень скоро весь Дальний Восток был снова присоединен к России, лишь Северный Сахалин продолжали топтать японские интервенты. И это создавало необходимость получения информации об их воинском контингенте на острове. А во Владивостоке не забыли об Ощепкове. По рекомендации того же Юркевича, поручившегося за своего старого товарища, теперь уже советская военная разведка обратилась с предложением сотрудничества. Василий сразу же согласился. Наглухо отрезанный от советской действительности, он заведомо идеализировал советскую власть. Видел в ней не только носительницу народной справедливости, но и твердую защитницу российских интересов на Дальнем Востоке.

Впоследствии, уже возвратившись в Россию, Василий объяснил свое решение так: «Я командирован нашей армией на опасную и важную для Родины работу. На эту работу может встать человек, прежде всего, глубоко любящий свою Родину и ненавидящий вечного и хитрого врага России. Я истинный русский патриот, воспитанный хотя и в японской школе. Но эта школа научила меня любить, прежде всего, свой народ и Россию. Я воспитывался на средства русской армии, чтобы посвятить себя вечному служению Родине, что я и делаю с 1914 года».

Начиная почти с первых же «перестроечных» лет, в нашей прессе было опубликовано множество самых различных секретнейших документов советского времени. Но я уверен, что такого еще не читал никто.

Секретно

Подписка

Действительно на один год

1923 года, сентября 1 дня

На агента Василия Ощепкова (подпись)

Я, нижеподписавшийся Василий Сергеевич

Ощепков, поступивший в Отдел Агентурной Разведки 5 армии, даю настоящую подписку в том, что

Все возложенные ею на меня обязанности я обязуюсь точно и скоро исполнять.

Не разглашать никаких получаемых сведений.

Все сведения после тщательной проверки обязуюсь передавать своему начальнику или лицу, указанному им.

Не выдавать товарища-сотрудника, служащих Отдела Агентурной Разведки, хотя бы под угрозой смерти.

Не разглашать о деятельности Отдела, а также о штате вообще и не произносить слов «Агентурной Разведки».

Признаю только Советскую власть и буду работать только на укрепление добытой кровью трудового народа Революции.

Мне объявлено, что в случае неисполнения указанного в подписке моя семья будет преследоваться наравне с семьями белогвардейцев и контрреволюционеров.

Требую смертного для себя приговора, если разглашу какие-либо сведения и буду действовать во вред Советской Власти, в чем и подписуюсь.

Подпись: Василий Ощепков

Настоящую подпись удостоверяю: Уполномоченный для поручений (подпись неразборчива).

Василия отнюдь не смутил этот дышавший революционной кровожадностью документ, и он, твердо убежденный в благородной правоте своего дела, спокойно подписал его.

Теперь вы имеете полную возможность оценить не только сам типографски отпечатанный текст подписки, но и ее стилистическую «прелесть». Не слишком высокая грамотность и достаточно примитивный нищенский уровень сквозил буквально во всем. Так, ни в одном из двух дел фотографии агента не имеется. Эти технические высоты преодолеть еще не удалось. Но в собственноручно заполненной Ощепковым анкете, из которой я и почерпнул все неизвестные мне прежде биографические данные, обращает на себя внимание заключительный абзац: «С согласия Начальника Отдела буду работать под псевдонимом (кличкой) Д.Д.». Не иначе, как Василий вспомнил здесь свой любимый спорт – «Дзюу-до».

Глава 5 Резидент «Д.Д.» начинает работу

Если в тридцатые годы в Советском Союзе уже была создана лучшая в мире разведка, то в начале двадцатых она пребывала в самом незавидном состоянии. Иностранные разведслужбы уже располагали всеми чудесами шпионской техники тех лет: миниатюрными фотокамерами; прибором, способным наносить на стекло очков невидимый без микроскопа объемистый текст; тайниками в зубных коронках; мудреными шифрами и, конечно, симпатическими чернилами. А Василий был вынужден писать открытым текстом на внутренней стороне конверта или между строк письма такими «новейшими» симпатическими чернилами, как луковый сок, которым и ограничивались все его «технические средства». К тому же, этим «луковым горем» его заботы, отнюдь, не исчерпывались. Еще приходилось категорически требовать от начальства, чтобы связник – механик с российского парохода – «не предавался бы вину, пока не выполнит поручения, то есть не передаст мне Вашу информацию и не примет, и отвезет на пароход, спрятав в надежном месте, для Вас информацию. Курьеру, явившемуся в пьяном виде, информация доверяться не будет. Этот вопрос у нас с Вами больной! Никакие словесные поручения курьеру не делайте, так как по этому делу я никаких разговоров вести не буду. Курьер не должен идти сразу ко мне, а только побродив по городу, так как за высадившимися пароходными служащими по пятам следует жандарм, филер. Мне же ходить на берег и встречать моториста сейчас нельзя, так как на берегу во время прихода русского парохода всегда стоят дежурные жандармы, которые меня хорошо знают, и мое шатание по берегу, иногда допоздна, в ожидании моториста, может только навести подозрение. Вам неизвестна строгость кордона на Погибях, который обязательно обыскивает не только груз, но и возчиков». Вполне естественно, что вынужденный работать в таких отчаянных и совершенно неприспособленных, примитивных условиях Ощепков был обречен рассчитывать только на себя: «Работал исключительно своими силами. Я человек из тех немногих, кои верят только в себя».

И заметьте, не Василия инструктируют, а совсем наоборот, этот разведчик-новичок инструктирует начальство. Сообщает о методах слежки жандармерии; указывает, где связнику может грозить особая опасность; предлагает наиболее эффективные методы работы и меры безопасности. Просит, в частности, назначить его сахалинским агентом российского общества «Доброфлот», которое осуществляло связь с островом. Это позволило ему, не вызывая подозрений, являться на пароходы для получения письменных заданий, пересылавшихся в жестяных коробках монпансье или зубного порошка с двойным дном.

Я хотел, было, написать: «Этот замечательный человек был прирожденным разведчиком». Но ведь и в сфере японского языка, спорта, рукопашного боя, он тоже был таким же «прирожденным». И, наверное, правильнее будет сказать, что просто был это всесторонне одаренный русский человек. Такой же талантливый, как увиденный в жизни и описанный Лесковым тульский мастер Левша, который, работая самыми примитивными инструментами, сумел превзойти прекрасно оснащенных английских коллег. И можно сколько угодно, глуповато хихикая, иронизировать над этим, поистине знаковым русским образом. Только вот, так уж сложилось испокон веку, что нам, русским, приходится выполнять одинаковую с иностранцами работу, однако в значительно более трудных условиях. И ведь делаем! Делаем не хуже, а частенько даже и превосходя их! Разве непрофессионал, простой уральский инженер Николай Кузнецов, самоучкой овладевший безукоризненным немецким языком, не стал одним из лучших разведчиков в сложнейших условиях прошедшей войны?! И точно так же, как Кузнецов, Ощепков был «человеком, сделавшим самого себя». Необыкновенно одаренный, он совершенно самостоятельно разработал наиболее эффективные методы своей работы. И можно только удивляться, насколько профессионально сделал это начинающий разведчик, не имевший никакой специальной подготовки и даже достаточного опыта.

Материалы личного дела ГРУ и очень нестандартно, своеобразно и образно составленные Василием донесения позволяют восстановить методы его успешной работы. Как и у Кузнецова, у него в активе было только отличное знание языка. Но Василию не составило большого труда перезнакомиться чуть ли ни со всем офицерским корпусом оккупированной северной половины острова. Японцы охотно шли на контакт с доброжелательным и общительным русским, хорошо знавшим и уважавшим их обычаи. К тому же знавшим японскую литературу, искусство и историю, пожалуй, даже получше некоторых из них. Что же касалось господ жандармов, исполнявших контрразведывательные функции, то для них было специально установлено даже бесплатное посещение любого сеанса в небольшом ощепковском кинотеатре. А специально для солдат обаятельный кинобизнесмен не только устраивал в гарнизонах бесплатные выездные сеансы, но даже выступал в роли «бэнси». Это японское слово Ощепков переводил как «говорун». Звукового кино в те годы еще не было. И если у нас фильмы «озвучивали» пианисты-таперы, то в Японии это делали «бэнси». Своих фильмов там почти еще не было. И «говорун» не только переводил западноевропейские титры, но и пояснял детали абсолютно чуждой японцам западной жизни.

Ощепковские благотворительные сеансы гармонично сочетали приятное с полезным: скучавшие на чужбине солдаты получали хорошее развлечение, а Василий – хорошую возможность добыть ценные разведданные. Стоит ли удивляться, что очень скоро во Владивостоке получили первое донесение начинающего разведчика. Удивление мог вызвать только сам этот двадцатистраничный машинописный материал, тайком, по ночам, отпечатанный кинопредпринимателем на папиросной бумаге.

Я читал это разведывательное донесение и не мог не восхититься его удивительной исчерпывающей полнотой, сравнимой, разве что, с тем, чем располагало само японское командование. Начиная с полных биографий высшего и старшего командного состава (происхождение, семейное положение, образование, прохождение службы, участие в военных кампаниях, награды и т.п.) и кончая точной численностью и вооружением гарнизонов даже небольших населенных пунктов; от солдатских настроений до чисто экономических данных о хищнической эксплуатации оккупантами природных богатств острова. Будь моя власть, я бы непременно выставил этот интереснейший экспонат интереснейшего и сложного времени в музее нашей разведки. А Ощепков приобретает фотоаппарат, быстро овладевает искусством съемки и увлеченно запечатлевает прекрасные сахалинские пейзажи и мужественный облик своих знакомых «самураев». Но на стол разведотдела во Владивостоке ложатся фотографии японских боевых кораблей, аэролодок и населенных пунктов с подробным и точным обозначением размещенных в них военных объектов.

Обрадованное столь богатыми результатами начальство сыплет все новые и новые задания: «Установите срочно нумерацию частей японского гарнизона на Северном Сахалине от роты и отдельной команды до армии включительно… Вышлите подробную карту хотя бы на японском языке». Карта поступает во Владивосток с припиской разведчика, которая дает ответ и на предшествовавший запрос об экономических планах оккупантов: «На карте восточного побережья Сахалина красным карандашом мной обозначены нефтяные места, изыскания на которых дали благоприятные результаты». (Среди перечисленных Василием фирм, собиравшихся качать русскую нефть, бросается в глаза уж очень знакомое сегодня название «Мицубиси»). Он сообщает также, что выслать подлинники японских секретных документов не сможет, но постарается их сфотографировать.

Очередная почта ставит задание раздобыть новые уставы японской армии и прислать их переводы. «Задачи, выставленные Вами настолько трудны, что опыта на этой почве явно не хватает. К тому же, это дело заставляет меня, человека частного, сделаться военным… Заставляет взяться за изучение военного японского письменного языка, так как это работа по специальным военным терминам…».

Здесь необходимо разъяснить, что перевод военных текстов требовал отменного знания специальной военной терминологии, поскольку в них зачастую самые обыденные и понятные слова обретали свой особый, совершенно непонятный для штатского смысл. А никаких военных японо-русских словарей тогда еще не существовало. Но это, конечно, не может остановить «частного», то есть штатского человека Ощепкова. Он только запрашивает: «Для пособия к переводу японских уставов, если мне удастся их раздобыть, прошу Вас выслать мне наши старые уставы старого режима и японский устав в переводе, сделанном Блонским в 1909 году. Устав Блонского, правда, устарел, но в смысле терминологии поможет мне. Работа серьезная, ответственная, и, не изучив детально дела, давать голословные сведения я не могу…»

Последняя фраза отлично показывает ответственное, добросовестно-въедливое отношение молодого разведчика к своей нелегкой работе, его готовность даже в опасно тесном японском окружении приняться за дело, которое отнюдь не входит в его профессиональные разведывательные функции – длительную, трудоемкую работу по переводу новых японских уставов. Если нужно, значит, будет сделано…

А новые задания идут в Александровск сплошным конвейером: «Хотелось бы иметь ответы на следующие вопросы: общий обзор сахалинской японской армии и гражданских учреждений… Есть ли намерение эвакуации и ее срок?.. Были ли какие-либо пополнения или уменьшения армии в 1923 году?..»

К сожалению, однако, это была дорога с односторонним движением. Необходимые для работы деньги высылаются в Александровск крайне неаккуратно, с длительными задержками и после многих напоминаний. А вот скрупулезные отчеты в расходовании каждой иены требуют неукоснительно и категорично. Счета, выписанные на японском, приказывают непременно переводить на русский язык. И это при всем том, что пересылка этой никчемной и мелочной бухгалтерии только создает совершенно ненужный риск.

Для демонстрации в японских гарнизонах, да и в своем кинотеатре необходимы новые фильмы, и разведчик просит прислать их. Однако его обращения оказывается недостаточно: начальству нужны дополнительные «подтверждения» обоснованности этой просьбы. И вот, к делу подшивается секретный рапорт завагентурой Арканова начальнику разведчасти 17-го Приморского корпуса: «Со слов маршрутного агента Иванова подтверждается необходимость снабжения резидента «Д.Д.» картинами и биноклем цейса для наблюдения за японскими судами. Прошу для пользы дела обратиться от имени Корпуса в Примгубисполком (киносекция ГУБОНО) о выдаче».

Бинокль – имущество военное, и резидент вскоре его получает. Но вот победить губисполкомовских культуртрегеров оказалось не по силам ни разведчасти, ни всему Приморскому корпусу в полном составе. Расстаться с фильмами ни для какой «пользы дела» могущественная киносекция не пожелала. И Василий так и остался без того, что было насущно необходимо для дальнейшей работы. Уж потом ему удалось за собственный счет закупить фильмы с помощью своего старого товарища Трофима Юркевича. Сегодня трудно даже поверить, что подобный «театр абсурда» мог существовать, но такова была реальность начала двадцатых годов. Случались и другие нелепые ситуации, когда опасность вдруг возникала с совершенно неожиданной стороны.

«Гражданин Буриков изжил меня… С японцами я здесь справлюсь скорее, чем с русскими языками», – написал Ощепков. А стояло за этими непонятными словами вот что. Василий, который к этому времени уже был женат, имел в «Доброфлоте» какой-то приработок, так как его киносеансы, среди которых было немало бесплатных – солдатских, давали весьма скудные доходы. Буриков, то ли завидуя «богатству» «владельца кинотеатра», то ли претендуя на его должность в «Доброфлоте», затеял грязные интриги с бесконечными сплетнями, жалобами и, похоже, даже выслеживанием, дабы уличить своего врага в нерадивой работе в «Доброфлоте». В обыденной обстановке подобное пристально-кляузное преследование могло бы вызвать всего лишь отвращение. Но когда под таким самодеятельным колпаком оказывается разведчик, это уже грозит непредсказуемо опасными случайностями, вплоть до глупейшего провала. Во Владивостоке это поняли, и больше Ощепков уже не упоминает о своем неутомимом ненавистнике, которого, вероятно, немедленно отозвали. Справиться с «гражданином Буриковым» разведотделу оказалось значительно легче, чем одолеть строптивых губисполкомовских бюрократов, владевших кинолентами.

Оценив богатейшие возможности резидента, начальство пишет, что ему «переброситься необходимо на Южный Сахалин, так как с 1918 года мы совершенно не знаем положения там». В отличие от российской северной, только теперь оккупированной половины, южная часть острова отошла к Японии еще после русско-японской войны 1904-1905 годов и, являясь «иностранной территорией», была сплошным белым пятном для Разведупра. Однако у резидента были свои собственные значительно более смелые и масштабные планы, чем у его начальства. Он выдвинул встречное предложение: «переброситься» не на Южный Сахалин, а в самое сердце Японии – ее столицу. И предложение это отнюдь не было бездумно авантюрным. Оно было, как обычно, тщательно и всесторонне продумано, а к его осуществлению Василий уже даже начал готовиться: получил очень теплое благодарственное письмо от японской администрации острова – Военно-административного управления, загодя договорился с жандармерией об упрощенном оформлении разрешения на въезд и поделился со знакомыми офицерами своими планами кинобизнеса на их родине. Ими это было встречено с одобрением и со значительно большим пониманием, чем в разведотделе. Судя по тому, что происходило в дальнейшем, начальство слегка даже ошеломил этот отчаянно рискованный, но столь же заманчивый план. Весьма вероятно, что тогда, в 1923-24 годах, кроме дипломатических работников, крайне ограниченных в своих возможностях, в Японию вообще не были внедрены наши разведчики, и Ощепкову предстояло стать первопроходцем на этом рискованном неизвестном, непроторенном пути. Во Владивостоке, конечно же, понимали огромные выгоды этого отчаянного предприятия, но столь же хорошо знали о своих скудных финансовых возможностях, едва ли способных выдержать подобную валютную нагрузку.

«Главная маска, все-таки, будет кинематограф», – писал разведчик и получал ответ: «Предложенная Вами маскировка требует максимум времени и средств, которыми мы не располагаем в настоящее время». Для работы в Японии Василий просил снабдить его новым кинопроектором и фильмами. А ему рекомендовали вообще отказаться от «киномаскировки» и отправиться туда «как обыватель-беженец», чтобы постараться затем устроиться переводчиком «в одно из гражданских правительственных учреждений Японии». Понимая полную бесперспективность подобного предложения, Ощепков категорически отказывается ехать в Японию, кроме как в качестве кинематографиста. Однако, вместо кинооборудования и финансовых средств, получает столь модное в те тяжелые годы пламенное демагогически-пропагандистское обращение, орфографию которого я сохраняю:

«Уважаемый товарищ

Работа необходимая государству еще в зачаточном состоянии, намечаются только ея вехи, насчупывается почва, а потому Ваше предложение, бесспорно хорошо но при отсутствии материальных средств в настоящее время не выполнимо, тем более, что Дальний Восток еще оправляется от нанесенных ему экономических разрушений интервенцией. Наша цель при минимальных затратах, подробно осветить нашего врага Империалистическую Японию. В этом отношении Вы поможите как человек знающий быт и условия жизни Японии. Всем, чем можем мы содействовать Вам, в Вашей трудной работе мы представим, но больше можем только обещать в будущем, с восстановлением нашего экономического быта. И так Уважаемый Товарищ – РСФСР ждет от Вас гражданского долга…»

рис.отсутствует

Глава 6 Здравствуй, Япония!

Скорее всего, работа в Японии была бы сорвана, если бы один умный, смелый и профессионально очень грамотный человек не вписал рапорт, адресованный непосредственно заведующему агентурой разведчасти 17-го Приморского корпуса: «Считаю своим гражданским долгом указать на неправильную и вредную для дела точку зрения, изложенную в вашей инструкции товарищу Ощепкову от 28 сентября с.г. Отказ удовлетворить просьбу тов. Ощепкова в высылке ему аппарата и картин, а также предложение поступить на службу к японцам стоит в полном противоречии с данной ему задачей и знаменует собой связывание по рукам и ногам этого отважного и талантливого разведчика, на редкость мастерски владеющего японским языком, преданного и любящего свое дело. Кинематография – это самый верный и надежный способ для проникновения в среду военной жизни всех родов оружия, тогда как должность переводчика герметически закупоривает человека на весь день, с 10 до 5 часов вечера, между четырьмя стенами одного только избранного учреждения. Что касается службы переводчиком в самой Японии, то это в отношении военных и правительственных учреждений вовсе невозможно, так как в Японии нет надобности в переводчиках на русский язык.

С другой же стороны, в японской армии существует обычай, обязывающий владельцев кинотеатров устраивать для солдат льготные киносеансы. Такое положение вещей дает широкую возможность тов. Ощепкову вести точный учет всех частей, бывать в штабах и фотографировать различные приказы, табели, условные сигнализации, орудия, укрепления, военные суда с их артиллерией. Проникать в запрещенные для посторонних лиц районы, как Ныйский залив, где расположен 12-й батальон. Вести широкие знакомства, появляться в нужное время в различных местах. Маскировать свои личные средства, если будет необходимость вести жизнь, превышающую сумму получаемого содержания и вообще успешно выполнять все возложенные на него поручения». (Забегая вперед, отмечу, что Василию в будущем отнюдь не приходилось «вести жизнь», затраты на которую являлись бы «превышающими сумму содержания». Скорее, совсем наоборот.) К большому сожалению, я не имею возможности назвать имя автора этого решающего документа: под ним нет подписи. Но я думаю, что был это все тот же Трофим Юркевич, работавший в зарубежной разведывательной системе ОГПУ. Об этом говорит его исчерпывающая осведомленность о работе Василия, которому он помогал, а также сама форма обращения: не в служебном порядке, а лишь в силу гражданского долга. Только так и мог обратиться специалист, задействованный не в армейской разведывательной, а в иной аналогичной системе. Разумеется, подобный рапорт никак не мог быть анонимным. Должно быть, в деле подшита всего лишь его машинописная копия, в которой, по каким-то соображениям, специально не проставили подпись. А подлинник для согласования отправили на самый верх, где действительно знающие люди немедленно дали «добро». Возможно, подействовало и то, что автор рапорта был из ОГПУ, с которым у армейской разведки складывались не слишком теплые отношения. ГПУ все-таки побаивались…

Дело сразу же сдвинулось с мертвой точки, завертелась официальная машина. Нужно сказать, что, как это ни странно, но в то время разведработа велась децентрализовано, непосредственно воинскими частями, дислоцированными в соответствующем регионе. И вот, начальник разведчасти штаба Первой Тихоокеанской дивизии направляет начальнику Разведупра штаба РККА при 19-ом корпусе два упоминавшихся мною личных дела и характеристику резидента. Она состоит из биографической части, которую я опускаю, и собственно характеристики, которую привожу, исправив грамматические ошибки: «По убеждению Ощепков – сменовеховец Устряловского толка. Хорошо развит физически, а потому имеет большую склонность к спорту и как борец небезызвестен в Японии. Кажется, имеет первый приз за борьбу. Имеет большую склонность к разведработе, на которой довольно изобретателен и смел. К систематической работе непригоден и небрежен. С людьми общителен и быстро завоевывает расположение. Как качество Ощепкова можно указать на его правдивость и честность. Конечным своим стремлением Ощепков ставит изучение Японии в военно-бытовом и политическо-экономическом отношении. В совершенстве владеет японским языком. Слегка знает английский и только пишет по-китайски. 26-Х-1924 года».