Таинственный старец. Исторические задачи и головоломки

- -

- 100%

- +

Иллюстратор Алена Дмитриевна Верещагина

© Дмитрий Николаевич Верещагин, 2025

© Алена Дмитриевна Верещагина, иллюстрации, 2025

ISBN 978-5-0065-4285-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть 1. Задачи

Задача 1. Все свое ношу с собой (из истории Месопотамии)

Помните русскую народную сказку про Иванушку-дурачка – ну, того самого, у которого ещё братья «старший умный был детина, средний был и так, и сяк…"? А вот этот вот как раз третий, младшенький. Вспомнили?

Имеется в виду эпизод, в котором Иванушка дом караулит.

Старшие-то спать завалились, а ему велели все ночь глаз не смыкать да дверь сторожить.

Дурачок послушался. Вот только по простоте душевной понял слова братьев чересчур буквально. Снял дубовые створки с петель и ушел.

В русской сказке эта история звучит как анекдот: дескать, вот дуралей.

Жители же Месопотамии в тысячелетии так 5—6 до нашей эры ничего необычного, и уж тем более комичного, в этой поучительной басне не нашли бы. Нормальный поступок нормального взрослого человека. Многие из них, пускаясь в дальнюю дорогу, именно так и поступают…

А теперь, как говорится, внимание – вопрос: сможете объяснить, зачем древнейшие обитатели Междуречья, покидая надолго дом, среди прочего ценного скарба увозили с собой и входную дверь?

Задача 2. Ухи (из истории Московского Царства)

В Александрове, что неподалеку от Сергиева Посада, есть старинный дворец. Александрова Слобода. Страшное место! Резиденция Ивана Грозного! Опричников!

Получив вызов в Слободу, бояре прощались с домочадцами, как если бы отправлялись на казнь. Да, собственно, для многих из них ею визит и заканчивался.

Сейчас же там музей. Вполне себе, кстати, приличный. Никаких ужасов. Масса экспонатов, рассказывающих даже не столько именно про Ивана, хотя и про него тоже, сколько про быт знати 16 века. Много разных хором и горниц с аутентичной обстановкой.

В том числе – трапезная. Где, кроме всего прочего, представлен список блюд, которые подавались к царскому столу.

В меню есть несколько весьма экстравагантных позиций. Например, такая: «ухи коровьи».

А, как Вам?

А есть ещё «ухи бараньи», «ухи заячьи» (ну, тут ещё ладно), «ухи свиные», «ухи куриные», и даже – «ухи рыбные».

Любил, надо полагать, грозный царь ухи.

Интересно, что бы сказал дедушка Фрейд про такой необычный вкус?

Нет, нет, это риторический вопрос, не надо на него отвечать.

Вопрос же задачи совсем в другом: предположите, в какой посуде повара подавали все эти блюда?

Задача 3. Кто там? (из истории Древней Греции)

Правила вежливости возникали и возникают для того, чтобы сделать жизнь проще и безопаснее. А Вы думали, зачем?

Даже те нормы, которые давно потеряли первоначальный смысл и превратились в ритуал, когда-то выполняли сугубо практические функции.

Рукопожатие при встрече? Демонстрирует, что оба безоружны.

Традиционное «Здравствуйте»? В древней Руси – магическая формула-оберег.

Обычай протягивать женщине руку? А Вы когда-нибудь пробовали в корсете выбраться из кареты без посторонней помощи?

Правило же стучаться перед тем, как зайти в помещение, даже и сейчас защищает от вторжения в личное пространство. Тут все понятно.

А что Вы скажете насчёт обычая стучаться перед тем, как выйти из дома?

Что такого обычая нет?

Ошибаетесь.

Вернее – не так: сейчас – да, действительно нет. А вот воспитанные греки в древности именно так и поступали.

Зачем?

Зачем древние афиняне и жители других городов Эллады стучались в дверь перед тем, как выйти из дома?

Задача 4. Спасительная катастрофа (из истории Древней Греции)

Древние греки были уверены – случайностей не бывает. Ибо какие там случайности, если все происходит по воле Богов.

Захотят Олимпийцы – и утонешь во время романтического свидания посреди безводной пустыни (а что – как минимум один раз в истории такое точно случалось). Захотят же – разрушительное землетрясение спасет от неминуемой гибели.

Каким образом?

А вот в этом как раз и заключается задача – попробуйте догадаться сами.

Вводные же такие:

Спарта – город-государство в Древней Греции, на полуострове Пелопоннес. Образовалось после того, как дорийцы-завоеватели подчинили себе местных ахейцев.

Да не просто подчинили, а превратили в бесправных рабов-илотов.

Илотов было куда больше спартанцев.

Чтобы держать рабов в подчинении, завоеватели сделали из своей страны военный лагерь. Каждый мужчина был воином, всегда готовым во всеоружии встретить любую угрозу.

Даже такую страшную и неведомую, как та, что обрушилась на город-государство в 464-ом году до н.э.

Из-за невероятного по мощи землетрясения твердь перестала быть опорой. Горы рушились. Дома рассыпались в пыль. Пламя. Грохот. Крики. Смерть.

Однако спартанцы знали лишь один ответ на любой вызов: все как один похватали оружие. Построились, как для битвы. И стали ждать приказа, чтобы ринуться в бой.

Вдруг земля пуще прежнего содрогнулась, застонала, в воздух взметнулся столб пыли и камней: это огромная скала на окраине города не выдержала напора стихии, рухнула прямо на глазах у изумленных воинов…

Так вот мы и говорим: не будь землетрясения, стояла бы скала, небось, и поныне. И тогда большинство спартанцев вряд ли бы пережили ту ночь. Да и сама Спарта, возможно, тоже прекратила бы существование.

Стихийное же бедствие разрушило скалу, и тем самым спасло спартанцев.

Догадаетесь, от чего?

Задача 5. Неловкий раб (из истории Древней Греции)

В античные времена на рынке, том, что рядом с афинским портом Пирей, процветало странное мошенничество.

Торговцы подкупали невольников-водоносов, предлагая деньги за необычную услугу. Раб должен был в назначенное время пройти мимо лавчонки нанимателя. «Случайно» споткнуться перед ней. И облить водой разложенный на прилавке товар.

Платили щедро: гонорар окупал даже неизбежные тумаки, которыми награждали слугу «за неловкость».

А, собственно, почему? Что заставляло прижимистых торговцев раскошеливаться?

Задача 6. Самый Великий камень (из истории археологии)

Археологи обнаружили в различных уголках мира миллионы древних артефактов.

Комплексное изучение предметов из былых эпох позволяет создать целостную, хоть порой и не достаточно детализированную, картину прошлого.

Но чтобы мозаика сложилась, историкам приходится анализировать все относящиеся к эпохе памятники.

Если же взять каждый предмет в отдельности, среди всей массы археологических находок едва ли наберется несколько сотен, а то, может быть, и десятков таких, которые сами по себе, в одиночку, способны бы были существенно повлиять на представление ученых.

Однако есть один экспонат, после обнаружения которого историческая наука коренным образом переменилась. Да что наука: думается, его появление в современном мире повлияло даже на саму нашу жизнь.

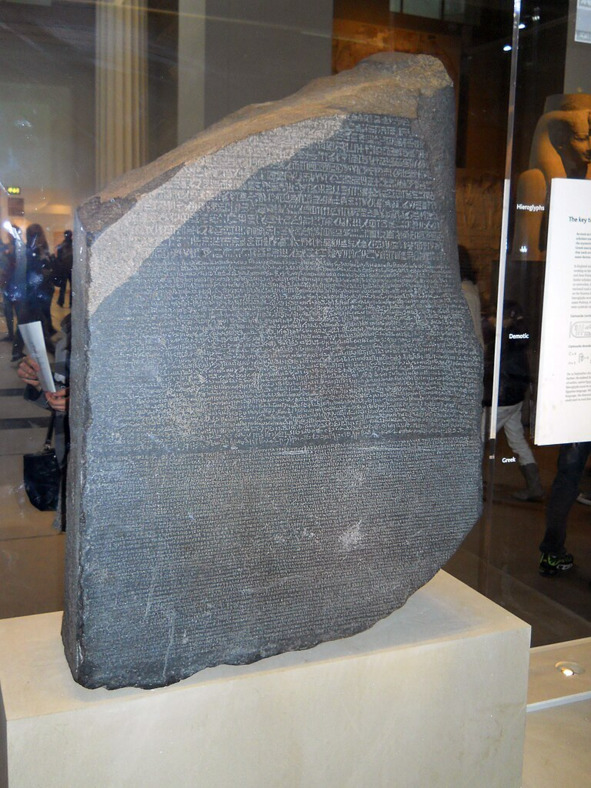

Этот памятник на рис.1

Рис. 1 Сейчас стела хранится в Британском музее. Фото wikipedia

На первый взгляд – ничего особенного. Стела как стела. Высотой, скажем так, чуть выше половины роста взрослого человека. Вырезана из единого куска камня навроде гранита. Одна её сторона гладко отполирована. И на почти что зеркальной поверхности выбит древний текст. Причем сразу на трех языках – об этом свидетельствует то, что символы в верхней части стелы, посередине и снизу отличаются друг от друга.

Каменных глыб с древними письменами обнаружено тысячи.

Чем же тогда эта настолько превосходит прочие подобные ей памятники, что ее считают едва ли не самой важной археологической находкой?

Внимательно рассмотрите снимок, вчитайтесь в описание и попробуйте догадаться.

Задача 7. Он (из истории Античности)

Загадочное пугает. Даже мужественные люди испытывают ужас при встрече с таинственным. Как случилось, например, с Луцием Корнелием Суллой, римским полководцем и в скором времени жестоким диктатором, человеком отважным, чрезвычайно практичным и чуждым сантиментов, но, тем не менее, дрогнувшим, когда в 83 году до н.э. к нему привели Его.

По словам Плутарха, Он был точь в точь таким, каким Его обычно и описывали. Те же рожки, те же копытца. Только очень грязным и напуганным. Поймали его в греческой Нимфее, когда Он спал.

Сулла приказал переводчикам допросить пленника. Но как те не бились, ни один из них так и не смог найти с задержанным общего языка. Звуки, которые издавал Он, были всем хорошо знакомы. Но совершенно не понятны.

Отнюдь не впечатлительному Сулле стало не по себе. Бесстрашный военачальник в ужасе велел прогнать Его с глаз долой.

И больше уже никто и никогда Его не встречал.

А Его – это кого? Попробуйте догадаться.

Задача 8: На пустынном парижском бульваре (из истории фотографии)

Перед Вами (см. рис 2) – один из первых снимков в истории человечества. Сделан он в тридцатые годы XIX века.

По сути, это ещё даже не фотография. Дагеротип. Изображение на металлической пластине, полученное с помощью примитивного аппарата, у которого и объектива-то еще толком не было.

Тем не менее принцип съемки был уже близок к современному. Если коротко – пластина покрывалась светочувствительным материалом, который менял цвет в зависимости от освещения.

Чувствительность такой пластины по нынешним меркам была мизерной. Свет должен был падать на нее десятки минут, чтобы хоть что-то проявилось. Но все же дагеротипия позволяла получать снимки. Причем довольно приличного качества.

Представленный здесь пейзаж – один из известнейших. Он прославился тем, что на нём впервые…

Впрочем – а давайте-ка Вы сами попробуйте внимательно всмотреться в Парижский пейзаж и понять: чем прославился этот снимок?

Рис.2 «Бульвар Дю Тампль». 1838. Автор Луи Дагер (да, да, тот самый изобретатель дагеротипии). Фото из открытых источников

Задача 9. Кто первый (из истории Древней Греции)

Если верить греческим авторам, древних эллинов было хлебом не корми – дай только посоревноваться друг с другом. Состязались все. Спортсмены, поэты, философы, драматурги, скульпторы, ораторы. Ну и, конечно, художники.

Об одном таком споре живописцев подробно рассказал римский историк Плиний.

Два известных в Греции мастера Зевсис и Паррасий пытались выяснить, кто из них лучше владеет кистью. Договорились, что каждый напишет картину. Выставит на всеобщее обозрение. Ну а уж зрители решат, чья работа лучше.

Зевсис изобразил виноград. Получилось настолько реалистично, что когда автор снял покрывало со своего рисунка, отовсюду слетелись птицы и набросились на ягоды.

Публика – рукоплескала мастеру, сумевшему написать такую правдоподобную картину.

Тогда ликующий Зевсис предложил коллеге сбросить ткань, прикрывавшую от взгляда публики второй шедевр.

– Ткань? Какую ткань? – не понял сперва Паррасий. – Ах, да, да, да, конечно, ткань! Так ведь не могу, – художник развел руками. – Покрывало я как раз и нарисовал.

В итоге один из живописцев сам признал поражение. Догадаетесь, кто? А может сумеете также предположить, какие доводы он при этом привел?

Задача 10. Кто за кем (из истории России)

Начнем с небольшого лирического отступления.

В свое время персидский, тогда ещё не царь, Дарий сумничал: мол, самое лучшее государственное устройство – монархия. Если ею управляет хороший правитель. А самое худшее государственное устройство – монархия. Если ею управляет правитель дурной.

Сам Дарий, как кажется, своим царствованием подтвердил эту максиму: так себе был самодержцем. И Персии под его властью жилось тоже – так себе.

Опровержением же его слов может служить история русской монархии в последний век ее существования. Романовы привели державу к катастрофе. Но при этом все, как на подбор, цари XIX – XX столетий были людьми приличными. Даже Николай Палкович.

Ну а чего: скромный в быту. Трудолюбивый. Всегда ставил благо государства превыше личных интересов.

Как, кстати, и все остальные русские монархи того времени. Порядочные, образованные, честные люди. Они не грызлись друг с другом из-за престола: при них завершилась эпоха дворцовых переворотов, а власть передавалась с математической точностью.

Собственно, в последнем мы и предлагаем Вам убедиться, так сказать, на собственном опыте – решив несложную задачу.

Итак – вводные.

Начиная с 1800 года и вплоть до последнего императора Николая II Россией правили всего 6 самодержцев. Вот их список в рандомном порядке:

Александр Александрович

Николай Павлович

Николай Александрович

Павел Петрович

Александр Николаевич

Александр Павлович

Посмотрите внимательно на имена и отчества царей и расставьте монархов в порядке, в котором они царствовали.

При этом помните, что только однажды власть передавалась от брата к брату. Во всех же остальных случаях сын наследовал трон отца.

Удачи!

Задача 11. Где эта улица, где этот дом (из истории средневековой Европы)

В Средневековых городах не было указателей улиц. Не говоря уже о номерах домов. Зачастую даже в протоколах судов адреса сторон указывали описательно: мол, живёт на такой-то улице в доме с геранью на подоконнике неподалеку от большой лужи.

Полагаете, так было потому, что горожане столетиями не могли додуматься до нумерации домов? Ой, сомнительно. Есть ощущение, что средневековые бюргеры попросту не хотели маркировать свои жилища.

По крайней мере, когда в 18 веке в Париже власти все-таки стали на перекрестках устанавливать таблички с именами улиц, парижане массово срывали указатели. Так что городской администрации пришлось вырубать названия в камне. Буквально.

Почему же горожане так сопротивлялись, казалось бы, вполне логичному нововведению?

Задача 12. Подделка или подлинник (из истории Древней Греции)

Рис. 3 Вот эта (прости, Господи) композиция. Монтаж автора

Представьте, что Вы – археолог. Откопали с виду вполне себе древнюю скульптурную композицию (рис.3). На постаменте – надпись на древнегреческом:

«12 сентября 491 года до нашей эры. Благородным гражданам Афин в дар от благодарных жителей Эллады: ровно год назад беспримерный подвиг Ваших мужей на Марафонском поле спас Древнюю Грецию от нечестивого персидского воинства»

Очевидно, имеется в виду Марафонская битва, в которой афиняне разгромили персов. Она состоялась 12 сентября 490 года до н.э.

Как думаете, скульптура подлинная?

Приведите как минимум 3 аргумента.

Задача 13. На рубеже эпох (историко-математическая задача)

Эх, тяжело жилось на свете этим несчастным, ну, тем, которые на рубеже до нашей и нашей эры обитали. Им, чтобы посчитать прожитые года, надо было быть как минимум… математиками.

Не верите? А вот Вам задача:

Светония Кватра появилась на свет 15 марта 15 года до нашей эры. 5 марта 5 года нашей эры у нее родился сын. Сколько ей тогда было лет?

Задача показалась совсем простой? Отлично! Но учтите: если у Вас получается ответ 20 – Вы ошибаетесь.

Кстати, насколько известно, никто из живших в то время не жаловался на сложности с исчислением лет. Может, тогда все и впрямь были на «ты» с математикой? Или тому есть какое другое объяснение?

Задача 14. Первые князья (из истории Древней Руси)

Известно, что первыми русскими князьями были Олег, Игорь, Ольга и Святослав. Причем Рюриковичей из них – лишь половина.

Кроме того, из всех четверых:

– только один не ходил войной на Царьград;

– только один никогда не был в Новгороде;

– только один принял Христианство;

– только один умер своею смертью.

Также учтите, что все, кроме одного, были членами единой семьи, в которой:

– только один человек не воевал с древлянами (кинул, правда, разок в их сторону копье, но это не в счёт);

– только один умер своей смертью;

– только один был христианином;

– только один не ходил походом на Царьград (дружественные визиты, опять же, не считаются).

Примите к сведению также и то, что:

– У Олега не было детей (по крайней мере, источники о них умалчивают), и Игорь ему не брат;

– все, кто воевал с древлянами, бывали в Новгороде;

– в описываемые времена среди Рюриковичей ещё не было христиан;

– все, кто ходили войной на Царьград, также не были христианами;

– двое мужчин были убиты из-за черепа – один из-за своего, другой – из-за чужого;

– тот, кто не воевал с Царьградом, единственный из четверых умер своей смертью;

– Святослав младше Игоря, но они одной веры;

– Ольга отомстила древлянам за убийство мужа, одного из троих князей, с которым она была земляком – оба провели детство в Новгороде. Древляне же подняли восстание и разбили дружину Ольгиного мужа из-за того, что тот пожадничал во время сбора дани.

Зная все это, Вам надо определить, кто:

– не воевал с древлянами (повторимся, копьё не в счёт);

– был христианином;

– не ходил походом на Царьград;

– не был Рюриковичем;

– никогда не посещал Новгород;

– отец и сын;

– не родня троим другим;

– умер своей смертью.

Задача 15. Автопортрет (из истории Древней Греции)

Искусство Древней Греции не знало портретов. Любое изображение в глазах греков имело сакральный смысл. Можно было ваять богов. Героев. Идеальных мужей. Но никак не реальных людей: слишком много чести.

Поэтому когда однажды кто-то из чересчур бдительных доброхотов углядел на картине великого (это не только мы так считаем, так считали сами греки) художника Фидия его автопортрет – немедленно накатал донос. Мол, вот тот вот неприятный морщинистый старик в правом нижнем углу на последней работе Фидия, ну, ещё такой, лысый, с большим мясистым носом – один в один сам Фидий.

Обвинение было серьезным. Мастера повели на суд.

Однако художник оказался не только талантливым живописцем, но ещё и хитрым оратором. Он сумел привести аргумент, которым убедил судей в своей невиновности.

Как думаете, какой?

Задача 16. Цезарь в плену у пиратов (из истории Древнего Рима)

Бывают люди, которые рождены повелевать.

Гай Юлий Цезарь был именно таким.

Однажды в молодости его захватили пираты.

В неволе – тогда ещё не диктатор и тем более не Бог (всем этим он станет гораздо позже) – провел более месяца, терпя всяческие притеснения: кровожадные разбойники измывались над будущим правителем Рима, как хотели.

Вот например: если пленника разбирало вздремнуть днём часок-другой, эти нелюди – нет, конечно, вслух говорить не говорили, но на цыпочках (как им велел Цезарь) ходили не достаточно старательно. Да и мух отгоняли без подобающего энтузиазма.

Или еще: по вечерам Юлий читал разбойникам свои стихи. Он заставлял всю команду собраться в одной каюте и тщательно следил, чтобы никто не улынивал. Так представьте себе, некоторые из этих негодяев недостаточно громко выражали свой восторг. Из-за чего Цезарь сердился, называл пиратов варварами, не умеющими ценить прекрасное, и обещал в будущем обязательно распять.

Сильнее же всего Юлия задело то, что пираты потребовали за него выкуп в 20 тысяч сестерций – огромнейшую по тому времени сумму.

Цезарь, когда узнал, пришел в неистовство.

– Да как вы посмели, – возмущался он, носясь по палубе перед вытянувшимися в струнку и опустившими взоры пиратами.

– Вы хоть отдаете себе отчёт, за кого требуете выкуп? За самого меня! Гая! Юлия! Цезаря! Как вам вообще в голову-то такое могло втемяшиться! 20 тысяч сестерций! А! Каково?…

Накричавшись вволю, Цезарь смягчился и потребовал от пиратов…

А давайте-ка Вы поставите себя на место властного и честолюбивого Юлия и предположите, что этот самолюбивый человек мог потребовать от морских разбойников в такой ситуации.

Задача 17. Женское коварство (из истории Древней Греции)

Гречанка Фрина хотела, чтобы скульптор Поликлет, с которым она дружила, подарил ей самую лучшую свою статую. Художник на словах вроде как был и не против. Вот только не признавался, какую работу считает лучшей. А Фрина боялась ошибиться.

Тогда женщина решила выпытать правду с помощью коварства.

Однажды, когда скульптор гостил у своей знакомой, в комнату, не стуча, вбежал раб и сообщил что-то такое, после чего Поликлет в волнении, сам того не желая, раскрыл-таки хозяйке дома свой секрет.

Какая же весть заставила скрытного художника проговориться?

Задача 18. Геройский капрал (из истории Англии)

Уильям отправился на войну добровольцем, и всю ее провел на самой передовой. Много раз по-пластунски пробирался через открытые, насквозь простреливаемые поля. Тащил на себе непомерный груз. Бывало, что по нескольку суток без сна и отдыха не возвращался с линии фронта. Спас жизни множеству солдат. И при этом закончил Первую мировую всего-лишь в звании капрала.

Но чин – это не самое удивительное в биографии этого рекордсмена-орденоносца.

Не менее любопытно и то, чем он занимался на фронте. А также – как попал на эту должность.

Спойлер – ни на какую другую он просто и не смог бы попасть.

Поражает также количество вражеских солдат, уничтоженных Уильямом. Лишь единицы солдат, прошедших Первую мировую от звонка до звонка, могут гордиться таким же результатом.

Собственно, в этом и заключаются вопросы задачи:

Чем занимался Уильям?

Как он попал на эту должность?

Сколько врагов пало от руки героя?

Задача 19. Упрямый король (из истории средневековой Германии)

Однажды Его Величество король Конрад, правившие одним из небольших европейских государств в 12 веке, ясным весенним утром проснулись, выглянули в окно – и вдруг как по наитию подумали: «А не съездить ли Нам в Наш любимый город Нюрнберг?»

Сказано – сделано. И слуги бросились собирать монарха в дорогу.

– Нет, нет! Что Вы, Ваше величество! – кинулись в ноги Конраду жители Нюрнберга.

– Умоляем, не делайте этого! Ни в коем случае не приезжайте. Ведь у нас…

– Ма-алчать! Вы что там себе позволяете? – разнервничались Его Величество и от злости даже ножкой в щегольском ботиночке топнуть изволили.

– Вы кому перечите, а? Мы король или кого? Сказали приедем – значит извольте соответствовать!

Ну и приехал…

Упрямство Конрада обернулось трагедией. Не смотря на самоотверженную помощь горожан, удалось спасти только самого короля. Конь же погиб…

Сможете догадаться, от чего? И о чем предупреждали горожане упертого короля?

Да, имейте в виду: ни мора, ни войны, ни восстания, ни там особо злобных разбойников в городе или его окрестностях в то время не было.

Задача 20. Хвастовство чати (из истории древнего Египта)

Знаете термин «Восточная деспотия»? Вот Древний Египет – это как раз она и есть.

Фараон скромно считает себя Богом. А все до одного его подданные, по сути – рабы, полностью зависящие от воли владыки…

Египтяне свято верили в загробную жизнь и в загробное воздаяние. Боялись божьего суда. И чтобы умилостивить Богов перед посмертным испытанием, использовали разные магические ритуалы.

Например – оправдательную речь. Которую, как бы от лица умершего, высекали на стенах гробницы. В своем обращении к Богам усопший отчаянно хвастался, рассказывая судьям, каким хорошим человеком был он при жизни.

Одна такая славница сохранилась в гробнице чати, ближайшего сановника фараона, можно сказать, его правой руки. Любопытна она в первую очередь тем, чем именно хвастается первое после фараона лицо государства.

Кроме обычных для правителей того времени добродетелей: убил столько-то врагов, разрушил столько-то городов, увел в рабство столько-то женщин и детей и пр., он с придыханием говорит о своем самом главном достижении, по сравнению с которым все остальные заслуги тускнеют до неприличия. Все дело в том, что он…