Къасиде. Нитями судьбы

- -

- 100%

- +

УДК 929Къасиде+94(477.75)«19»

ББК 63.3(4Укр)64–8+63.3(2Рос)64–8

К93 Курбанова Н. Ш.

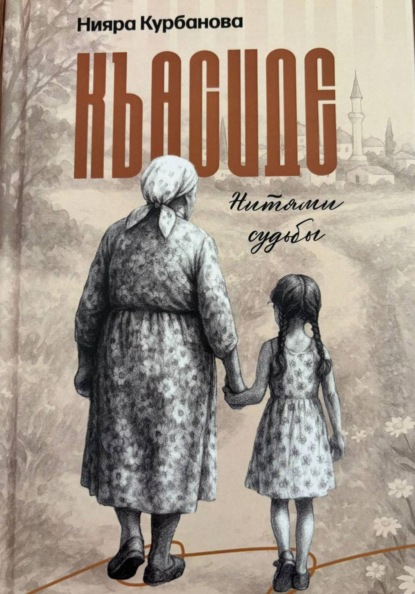

К93 Къасиде. Нитями судьбы : [историко-биографическая повесть] / Нияра Шевкетовна Курбанова. – Симферополь : ГАУ РК «Медиацентр им. И. Гаспринского», 2025. – 104 с.

ISBN 978-5-6051105-8-3

Книга «Къасиде. Нитями судьбы» – это трогательные мемуары, написанные Ниярой Курбановой на основе воспоминаний родных о её бабушке, Къасиде, чья судьба стала отражением истории крымскотатарского народа в XX веке.

Через исповедь от первого лица оживает жизнь простой женщины, пережившей депортацию, ссылку, голод, вой ну, потери и возрождение. Къасиде вспоминает детство в Крыму, страшное утро депортации в 1944 году, годы выживания в Костромской области, переезд в Узбекистан, а затем – долгожданное возвращение на родину.

Это повествование о стойкости, любви, семейной памяти и силе духа. Рассказывая не только о себе, но и о судьбах близких, Къасиде сохраняет голос своего народа для будущих поколений.

УДК 929Къасиде+94(477.75)«19»

ББК 63.3(4Укр)64–8 + 63.3(2Рос)64–8

© Курбанова Н. Ш., автор, 2025

© Веселов А. В., дизайн, 2025

ISBN 978-5-6051105-8-3 © ГАУ РК «Медиацентр им. И. Гаспринского», 2025

Лестница

Мы обязательно встретимся.

Свидимся, свыкнемся, съедемся.

Мы обязательно встретимся

И будем вместе навек.

Мы обязательно встретимся.

К небу приставлена лестница.

Стоит, не поколеблется —

По ней и взойдёт человек.

Мы обязательно встретимся.

Доброй улыбкой обменимся.

У неба стоит та же лестница,

К которой ты однажды прибег.

Мы обязательно встретимся,

Когда души наши засветятся,

Когда мир иным миром заменится,

Когда кончится мой долгий век.

От автора

Эта история родилась 18 мая, в день памяти жертв депортации крымскотатарского народа. В то утро я хотела всего лишь написать пост в социальных сетях о жизни моей бабушки Къасиде, но вдруг с болезненной ясностью осознала: я почти ничего не знаю. Воспоминания обрывочны, детали путаются, голос бабушки звучит в памяти всё тише. Меня охватила паника. Если не знаю я, откуда узнает моя дочь? Кто расскажет ей, кем была её прабабушка, как выживала её семья, на каких корнях пишется наша судьба?

Бабушка ушла из жизни много лет назад, сегодня старшее поколение в нашей семье – это моя мама, её брат, мои дяди и тёти. Именно они – последнее живое звено, их уши слышали рассказы депортированных, их руки ещё касались тёплых бабушкиных ладоней, их глаза видели, как строилась жизнь в ссылке и после неё.

В тот день я обзвонила каждого. Просила вспомнить, рассказать, поделиться хотя бы обрывками. Именно эти воспоминания легли в основу данной книги. Без них она бы не состоялась.

С глубокой благодарностью я называю имена тех, кто помог оживить семейную память: мои родители – Зинеп и Шевкет Курбановы, мои дяди – Ахтем Джаппаров и Апкерим Мавлюталиев, мои тёти – Зекие Аметова и Ремзие Рахманова. Благодаря им ожила Къасиде, ожила целая эпоха.

Сердечно благодарю мою подругу Адиле Ибрагимову. Её вера в меня стала первым шагом к изданию. Её терпение, знания и поддержка помогли пройти путь от замысла до печати.

История нашего народа будет жить, пока мы её помним, пока передаём её из уст в уста.

Если эту книгу когда-н ибудь прочтёт хотя бы один мой внук или внучатый племянник и его сердце вспыхнет гордостью, значит, всё было не зря.

Нияра Курбанова Ленино, Крым, июнь 2025

Я Къасиде. Не знаю, в честь кого меня так назвали. Моё имя довольно редкое. В детстве я мечтала о другом имени и часто спрашивала у мамы:

– Анай, почему вы не выбрали для

меня имя Мавиле или же Найле?

– Къызым, у тебя такое красивое имя! Оно означает прославление, поэма, восхваление, – улыбаясь, отвечала мама.

Была ли моя жизнь поэтичной? Не знаю. Но одно скажу точно, она была настоящей. Полотно моей судьбы ткалось нить за нитью: боль и радость, утраты и обретения, тишина молитв и смех детей.

Теперь меня нет. Моё тело покоится в земле, но память обо мне живёт в улыбках моих внуков, мерцает во взглядах правнуков. Я жива в них.

Часто вспоминаю детство, солнечное и кочевое, как ветер над крымскими степями.

Нас в семье было шестеро. Старший – брат Апкерим, а дальше девочки: я, Къатипе, Къадырзаде, Кятибе и самая младшая – Гулизар. С сёстрами у меня небольшая разница в возрасте, но меня всегда неудержимо тянуло к брату. В нём не было озорства, он был серьёзный и мудрый не по годам.

– Къасиде, надевай платок, выходя за двор! Къатипе, опять поёшь на весь поселок? Тише будь! – мы постоянно слышали заботливые замечания от нашего брата, который сам ещё был совсем ребёнком.

Наш отец Келяй был человеком трудолюбивым, хозяином земли и скота. Мы часто переезжали по территории Крыма, следуя за его делами.

Я и брат родились в Феодосии. Къатипе, Къадырзаде и Кятибе – в Ислям- Тереке, а наша самая младшая сестра – Гулизар родилась в посёлке Отуз. Позже мы снова переехали в Ислям-Т ерек, именно поэтому я называю его родным, так как самые светлые годы моего детства прошли там.

Мама Ребия была молчаливая, набожная, скромная. Вечером соберет нас за столом, на котором горит керосиновая лампа, даст каждому по кусочку горячего свежего хлеба, только из печи, сама сядет в сторонке и смотрит с умилением:

– Ах, меним балаларым!*

Мама родилась в городе Измир. Её отец Решит перебрался в Турцию после Крымской вой ны, в Измире он владел ювелирной лавкой. У мамы было две сестры, их звали Петта и Медине. Однажды детство девочек обрушилось в одночасье… Моей маме было семь лет, когда её мать, моя бабушка, умерла при родах. Четвёртый ребёнок не появился на свет, с ним ушло и сердце семьи. Сломленный горем, дедушка Решит заколотил двери своего дома и вместе со своим братом Фахри и тремя дочерьми покинул Турцию. Они сели на теплоход, шедший в Крым. Где-то в пути братья попались на глаза людям, что нюхом чуют золото. Началась потасовка. Фахри пытался сберечь деньги и погиб. По прибытии в Крым дедушку арестовали, по какой причине, я не знаю, мама не любила об этом говорить. С тех пор о дедушке никто ничего не слышал.

Маму и её сестёр приютила их родная тётя Аджыкъыз. Она была властной женщиной, трое сирот не смогли растопить её жестокое сердце.

Однажды мама, ещё ребёнок, вышивала на скатерти. Тётя глянула и осталась недовольна узором, тогда она велела девочке вытянуть пальцы. Мама послушно вытянула руку, и тётя вонзила зубы в её пальцы, прокусив их до крови.

Мама, обучая нас вышивке и шитью, вспоминала этот беспощадный урок. Я удивлялась, как ей удаётся рассказывать о таком случае с улыбкой?

– Правильно держи иголку, къызым, не то укушу! – смеялась она, показывая свои пальцы.

Маму Ребию рано выдали замуж, тётушка Аджыкъыз была рада передать ответственность за племянницу кому-то другому. Хвала Всевышнему, судьба подарила ей хорошего мужа – моего отца. Отец Келяй был мягким и справедливым. Мама всегда с улыбкой вспоминала, как в первые годы их брака она иногда, вместо того, чтобы готовить пищу, заигрывалась сшитой ею же тряпичной куклой. Отец приходил с работы, а его жена, по сути ещё дитя, сидит на полу и увлечённо играет. Он не ругался, не

требовал ужина и даже не нарушал её игру, ждал, пока наиграется, повзрослеет. Они жили тихо, без ссор, дополняли друг друга.

Мама любила нас одинаково, но брата баловала больше всех, он был её первенцем. Появившись на свет, Апкерим заменил ей тряпичных кукол и стал её отдушиной.

Иногда отец в шутку говорил:

– Ребия, у тебя пять дочерей, не шесть! Ты всё Апкерима балуешь, как девочку.

Никто в доме не спорил, нас с сёстрами это не задевало, все любили Апкерима. Сёстры поддразнивали его:

– У тебя губы, как у куклы! Лицо нежное, как у нас!

Он смущался, хмурил брови и прятал улыбку. Апкерим был душой нашей семьи. Шутки над братом не прекращались даже тогда, когда ему в 1939 году вручили повестку.

– Как ты будешь служить? – смеялись мы, сёстры. – О чём ты будешь говорить с сослуживцами? О платках да нарядах? Ты же среди девочек вырос, а там одни мужчины!

Но за шутками пряталась боль. Мы не хотели отпускать его. Смеялись, чтобы не плакать.

Перед проводами в армию Апкерим сделал фото на память с друзьями. Он никогда

не курил, но ради шутки на снимке ему вложили в пальцы сигарету. Уже потом, когда снимок дошёл до нас, мы заметили: он держит её неловко, между мизинцем и безымянным. Не знал, как правильно.

У Апкерима была возлюбленная, красивая де вушка с тёмными кудрявыми волосами, звали её Фериде. Парой их назвать сложно, ведь они почти не разговаривали, только переглядывались украдкой, но весь посёлок знал: сердце Апкерима принадлежит Фериде, а сердце Фериде навеки его.

Наш брат был по-настоящему красив. Казалось, будто Аллах, взглянув на пятерых дочерей Келяя, собрал с каждой по щепотке красоты и отдал всё это нашему брату.

Я помню день, когда мы провожали его в армию. На станцию пришёл весь посёлок, где-то в толпе пряталась, вытирая слезы, Фериде. Когда поезд тронулся, я бежала за ним до последнего, махала рукой, а потом упала без чувств. Мне было четырнадцать лет и я сердцем чувствовала, что это наша последняя встреча.

Апкерима направили в Грузию, он служил в тяжёлой артиллерии. Позже его перевели в Винницу.

Письма приходили редко, каждое начиналось с заботы: «Как вы? Как анай, как бабай? Как младшие сестрички?». И застенчиво на краешке листа всегда добавлял: «Если можно, передайте привет Фериде…».

Если можно? Разве мы могли не передать весточку от нашего любимца? Не только

Фериде, весь посёлок радовался каждой строчке.

Единственный раз за всё время службы Апкерим прислал фото, наша сестрёнка Къадырзаде просила об этом в каждом своём письме. Это фото он подарил именно ей, так и подписал: «Дарю фотокарточку сестричке Къадырзаде, прошу простить, я на фото получился неудачно». Это, по его словам, неудачное фото отпечаталось в нашей памяти и до сих пор хранится в семейных альбомах наших детей. Последнее фото моего брата.

И вот наступило то июньское утро 1941 года. Мы с сёстрами работали в поле. Вздымая клубы пыли, к нам приблизился запыхавшийся мужчина верхом на коне. Он произнёс с тревогой:

– Дженк башланды. Война… Началась война.

«Дженк». Это слово отбилось в моих ушах звуком выстрелов, свистом пулемётов. Через несколько недель пришло письмо от Апкерима. Он писал: «Немцы нарушили границу. Нас переводят под Севастополь. Берегите себя».

От прежней беззаботной жизни не осталось и следа, теперь у каждого были определённые обязанности, своё предназначение. Меня и сестёр отправили рыть окопы. Так как мы были несовершеннолетними, за пределы Керченского полуострова не выезжали, а односельчан постарше отвозили на телегах в разные уголки Крыма, где нужна была рабочая сила. Мы с сёстрами работали до изнеможения, но без ропота. В каждом ударе лопаты была надежда, что всё это скоро закончится.

Письмо брата о переводе в Севастополь означало, что скоро его эшелон будет проходить через Красноперекопск и Апкерим окажется в родном Крыму. Эта мысль не давала мне покоя. Приняв решение, я отправилась к нашему командиру и стала умолять его перевести меня в ту бригаду, что отправляется в Красноперекопск. Это была рискованная затея, шансов на встречу с братом было очень мало, но я хотела попробовать. Командир долго слушал, потом отговаривал, наконец сдался. Так я оказалась в старшей бригаде, отправленной в Перекоп.

Там, на севере Крыма, где я никогда не бывала ранее, даже работа казалась легче, я жила ожиданием. Днём копала, ночью молилась.

В один из таких рабочих дней нам неожиданно приказали оставить работу и погрузиться на телеги, мы покинули место работы раньше положенного времени. Я чувствовала нутром, что брат где-то рядом. Позже нам сообщили, что проезжал эшелон с нашими солдатами, их везли в Севастополь, нас освободили от работы на момент движения поезда, так как была опасность обстрела со стороны противника. Я плакала всю ночь. Готова была быть обстрелянной, лишь бы увидеть брата, хотя бы мельком, хотя бы в окне поезда.

Через несколько недель от Апкерима пришло письмо. Он писал: «На каждой станции в Крыму я спрашивал, нет ли в бригаде рабочих кого-то из Ислям-Терека, но знакомых повстречать не удалось. Я в Севастополе. Берегите себя…». Горечь от несостоявшейся встречи жила во мне всю жизнь, словно заноза в сердце.

Пламя вой ны разгоралось всё больше. Мы работали, не щадя сил, еды стало не хватать, младшие сёстры часто плакали от того, что ложились спать голодными.

В конце 1941 года от брата пришло последнее письмо. Апкерим просил продать пальто. То самое дорогое меховое пальто, которое он купил ещё до армии. Тогда мы уговаривали его: «Купи себе что-то хорошее». Он согласился, купил, чтобы нас не обижать, и ни разу не надел. Смущался, стеснялся, говорил: «Не по мне». И теперь с фронта он писал: «Продайте в Феодосии за сколько возьмут. Купите еды. Мне это пальто совсем ни к чему».

Слёзы нашей мамы пропитали то письмо. Она прижимала к сердцу пальто, которое даже не пахло её сыном, потом целовала строки, написанные рукой Апкерима.

Отец продал пальто. На эти деньги накупил круп и других продуктов, которые ещё были на полуострове. Круп хватило надолго, однако ни мама, ни папа не могли есть те каши.

В начале 1942 года перестали приходить письма от брата. У ворот каждый день я замечала Фериде. Увидев меня, она делала вид, будто просто проходит мимо.

– Нет, Фериде тотам*, нет весточки от Апкерим агъа**.

Она молча кивала, вытирала слёзы уголком платка и уходила.

Мама постарела на глазах, отец стал всё более молчалив. Младшие сестрёнки всё чаще спрашивали о брате. Мама Ребия, несмотря на боль, находила в себе силы утешать дочерей.

– Если бы ваш Апкерим агъа погиб.., – говорила она, запинаясь на слове «погиб», – …нам прислали бы похоронку. Соседка Сание тота получила похоронку на сына, Дилявер агъа вот недавно тоже получил… Раз нет похоронки, значит, жив наш Апкерим.

Мы резко повзрослели не по годам. Работали. Рыли окопы. Поддерживали друг друга. Жили надеждой, что вот закончится война и наш брат вернётся живым и невредимым, и мы сыграем его с Фериде свадьбу.

Но этой свадьбе не суждено было состояться.

В конце сорок второго в наш дом вошли немецкие офицеры. Осмотрелись молча, заметили добротную печь, которую мой папа Келяй собрал своими руками, переглянулись и без стеснения заявили, что отныне будут жить здесь. Мы стояли притихшие. Они пришли отбирать у нас родину и теперь лишают родной постели? Мама опустила взгляд, папа сжал губы.

Вдруг один из офицеров заметил на стене портрет Апкерима в военной форме. Он ухмыльнулся, медленно потянулся к кобуре, но тут мама, до того скромно державшаяся в сторонке, шагнула вперёд и закрыла портрет спиной. Её платок сдвинулся, но она не поправила его. Глаза её горели так, будто она кричала без звука: стреляй в меня, но к нему не прикасайся!

Офицер застыл. Его рука зависла в воздухе. Папа мгновенно снял портрет со стены, взял маму за локоть и велел нам выходить. Так мы переселились в сарай, а в доме остались чужие люди.

Зимовать в сарае было тяжело. Печь там не топилась, крыша протекала, но другого выхода у нас не было. Однажды ранним утром в наш сарай ворвался молодой солдат, совсем мальчишка. Кричал что-то по-немецки, размахивал руками, загоняя нас в дом. Мы выстроились вдоль стены: мама, отец, я и младшие сестрёнки. Солдат был вне себя от ярости, кричал, показывая в сторону стола. Там сидел офицер, тот самый, что схватился за пистолет у портрета. Он разглядывал нас внимательно, будто решал, кто из нас более виноват. Так мы простояли несколько часов, не зная причины, пока не пришёл худой и сутулый пленный переводчик. Он перевёл: со стола офицера пропал кусок сливочного масла, граммов пятьдесят, и нас подозревают в краже. Пятьдесят граммов масла против наших жизней.

Мы молчали. С тех пор, как нас выгнали, мы даже порог дома не переступали. Папа опустил голову, у него уже не осталось сил что-то объяснять.

Переводчик, не глядя нам в глаза, передал решение: если в течение суток никто не признается в воровстве, то нас на рассвете расстреляют. Мы стояли в безмолвном ожидании. Садиться запрещали. Сёстры от усталости падали на пол, но солдат заставлял нас поднимать их. Я мысленно прощалась с жизнью. Значит, так суждено, короткий век, тяжёлый. Всевышний знает лучше.

И вдруг в дом через кухонную форточку протиснулся уличный кот. Худой, облезлый, грязный. Он проскользнул, как будто знал дорогу. Картон, прикрывавший окно, был прогрызан, видно, кот не впервые проделывал этот путь.

Отец посмотрел на солдата. Тот кивнул, подозвал офицера. Офицер подошёл, увидел кота и рассмеялся с каким-то хрипом. Медленно вытащил пистолет, нацелил его сначала на нас, потом резко повернул и выстрелил в кота. Сёстры закричали, мама вздрогнула, будто это в неё попала пуля. Офицер брезгливо откинул пистолет в кобуру и направился к выходу, словно слёзы и крики детей были для него неприятнее, чем кровь животного на полу. Так уличный кот спас нам жизнь. Мы молча вернулись в сарай. Мама обняла нас всех сильно- сильно. Потом тихо сказала:

– Всевышний обязательно их накажет. Нельзя убивать кошек. Пророк наш их любил…

Весной 1943 года немцы ушли. Офицеры прожили в нашем доме всю зиму, а с первыми оттепелями покинули степной Крым. Никто ничего не объяснял, просто однажды утром стало тихо: ни шагов, ни голосов, ни запаха чужой еды. Мы стояли у сарая, не веря в случившееся. Отец пошёл первым, входная дверь была распахнута настежь. Мы вернулись в дом, но стены хранили чужие следы, а в воздухе витал запах чужих тел и табака.

Мама стала тщательно вымывать все углы. Скребла стены, кипятила воду, терла полы щёткой с содой, всё приговаривая:

– Лучше бы в сарае осталась жить… Но дети… Детей жалко.

Май 1944.

На рассвете нас разбудил резкий стук в дверь.

– Десять минут на сборы! Вас выселяют!

Мы стояли в оцепенении. Не понимали, что происходит. Вышли во двор босые, сестры спросонья стали плакать. На улице, перед нашим двором, я увидела односельчан. Стоял громкий плач, слышались крики, чужие команды, где-то звучали выстрелы.

Нас выселяли из родного Крыма.

Соседка Урие, заметив нас, закричала:

– Къасиде, нас на станцию отправляют, значит, путь неблизкий! Возьми хоть что-нибудь! Платки для сестёр возьми!

Пока мы растерянно озирались и пытались понять, что происходит, двое солдат уже выводили нас со двора.

– Давай, давай! Стоят, как на смотринах! Вперёд шагай!

Сестра Къатипе набралась смелости и обратилась к молодому солдату. У него было такое детское лицо, что даже автомат в его руках казался игрушкой.

– Солдат, солдатик… Мы растерялись… Разреши войти в дом и взять тёплые платки для младших, разреши войти хоть на минуту…

Он долго нерешительно оглядывался, потом что-то сказал товарищу. Тот кивнул и пошёл с нами. Мы с сестрой быстро собирали одежду, тёплые вещи, я взяла со стола вчерашний хлеб.

Мама стояла у серванта, будто окаменев. Этот старый сервант был её гордостью, в нём красовались полотняные салфетки, вышитые её руками, хранились полотенца, скатерти. Кофейные чашки стояли в ряд – одни для гостей, другие для будней. У мамы даже были особенные тарелки из её приданного, которыми она мечтала сервировать стол, когда наш брат вернётся домой.

Я позвала её:

– Мама… время идёт. Мы что-то забыли?

Наша тихая, кроткая мама вдруг подошла к столу, сняла со стены большую скалку и с невозмутимым спокойствием начала разбивать сервант. Стекло звенело, чашки летели в стороны. Но в её глазах не было ни слёз, ни гнева, только страшная, ледянящая душу, горестная тишина.

– Пусть не достанется никому…, – сказала она, взяла висевший на стене Коран и вышла из дома.

Нас повели на станцию, там уже наготове стояли вагоны, в которых обычно перевозят скот. Отец крепко держал за руки младших сестёр. Было тесно, душно, смрадно. Кто-то молчал. Кто-то кричал. Кто-то терял сознание. Мы не знали, куда нас отправят. Мы не знали, за что с нами так. Мама всё время говорила:

– А как же нас найдёт Апкерим, когда вернётся? Как он узнает, где мы?

Она не знала тогда, что ни ей, ни нашему брату не суждено будет вернуться в родной Крым.

В один вагон загружали по сорок, а то и по пятьдесят человек. На полу тонким слоем

была выстелена солома, в углу стояло жестяное ведро, служившее туалетом. Дверь захлопнулась с лязгом. Начался путь в неизвестность.

Мы ехали девятнадцать дней. Раз в сутки нам давали воду, полкотелка на всех. Еду, если это можно назвать едой, привозили нерегулярно, чаще забывали. Хлеб черствел и плесневел на глазах, но мы ели, потому что другого не было. Кто-то заболевал. Кто-то не выдерживал. Умерших хоронили без обязательного омовения, без соблюдения ритуалов.

Мама, глядя на эти быстрые и безмолвные похороны, тихо шептала:

– Аллах рахмет эйлесин… пусть Аллах упокоит его душу.

Мы потеряли счёт времени, день сливался с ночью, только стук колёс оставался неизменным.

– Аллах не даёт испытаний не по силам, – говорил моим младшим сёстрам отец. – Молитесь, молитесь о благе для нашего народа.

На девятнадцатый день двери вагона открылись. Нас вытолкали наружу. Было холодно и серо. Как оказалось позже, место это называлось Кострома.

Никто из нас раньше не слышал этого слова.

По прибытии в Макарьевский район Костромской области нас встретили не как обычных людей, а как преступников. Нас записывали, пересчитывали, приглядывались, будто мы могли напасть, убежать, обмануть.

– Враги народа, – говорили нам. – Вы будете под надзором.

Никто не объяснил, в чём наша вина. Не было суда, не было приговора, только необоснованное клеймо.

Во время регистрации обнаружилось, что наша мама – подданная Турции, ведь она родилась не в Крыму.

Ей сказали:

– Вы свободны, можете уйти.

Мама посмотрела на нас. Мы стояли рядом, испуганные, в дорожной пыли, с глазами, полными вопросов. Она немного помолчала. Затем тихо, но твёрдо произнесла:

– Я – крымская татарка, запишите и меня в этот список, я буду там, где мои дети.

Началась настоящая борьба за выживание. Мы много и тяжело работали: валили лес. Выбора не было. Младшие сестрёнки обрубали сучья, мы, старшие, валили огромные деревья. Нужно было отрабатывать трудодни, иначе пайка было не видать.

Я помню глаза сестёр, когда мы принесли в барак заработанный кусочек хлеба, а в нём был жмых, солома, картофельные очистки. Совсем недавно, когда мы с сёстрами не могли доесть мамины янтыки*, она приговаривала:

– Ешьте до конца, не то за вами собака погонится!

А сейчас мы не знали, как делить этот хлеб, чтобы на всех хватило.

В бараке мы развесили простыни и ширмы из тряпок, чтобы хоть как-то уединиться своей семьёй.

– Тотам, а почему семья Сурие тота живёт в нашем доме? – спрашивала маленькая Гулизар.

– Глупышка, это мы в их доме живём! – отвечала Къадырзаде.

– Къызлар, это не наш дом и не дом Сурие тота, это бараки, наш дом в Крыму, мы тут временно, скоро всё прояснится и мы вернёмся домой, – успокаивала я сестричек.

Но настоящий ад начался зимой, когда ударили дикие, безжалостные морозы. У нас не было обуви. Не было тёплых тулупов. На ноги мы мастерили лапти, обматывались платками, и молча, сжав зубы, шли на работу. Руки были изрезаны и изранены до крови, пальцы онемели, утратили чувствительность. Но выбора не было.

На чужбине мама почти всегда отдавала свой паёк нам, своим дочерям. Если в бараке удавалось разжечь буржуйку, она ложилась в самый холодный угол комнаты, подальше от тепла и от света.

В бараке было сыро. Воздух там был промозглый и холодный. Сквозь дощатые стены, свистя и завывая, порывами залетал ветер. В углу стояла буржуйка, старая, чадящая, чаще холодная, чем тёплая. Из мебели: нары, пара табуреток да самодельный стол. По ночам дуло со всех сторон, а потолок, казалось, дышал влагой.

Однажды, не выдержав, я спросила:

– Анайым*, почему ты никогда не идёшь к теплу? Давай обнимемся, так будет теплее.

Мама молчала. Пыталась сдержать. Но потом руки её задрожали и она расплакалась.

–– Я не знаю, где мой сын…, – еле прошептала она. – В тепле ли он или в холоде, сыт или голоден..? Как я могу спать у очага? Как я могу есть..?

Она отвернулась к стене, а я долго сидела рядом, прижимая к себе её холодную руку.

В феврале стояли особенно суровые морозы. Младшие сёстры болели, мама сильно кашляла, но, несмотря на слабость, продолжала заботиться о нас, как могла, в нечеловеческих условиях. В один из таких ледяных дней в наш барак, прихрамывая, вошёл русский мужчина, военный корреспондент, офицер. Мама с удивлением посмотрела на него: кто пойдёт добровольно по баракам в такую стужу? Странный человек.