- -

- 100%

- +

Cantar en entoldados como lo hacíamos entonces suponía someter la voz a condiciones acústicas y ambientales de lo más nefastas. Los metros y metros de lona que cubrían aquellas construcciones, destinadas a celebrar los bailes de las fiestas en los pueblos, producían un sonido extremadamente seco por no hablar del polvo que generaban. Ni los mejores equipos de sonido habrían podido facilitar la calidad ideal para cantar durante horas y horas en las condiciones en que lo hacíamos. Por un lado te peleabas con el feedback auditivo que recibías y que no se correspondía con la energía sonora que sabías y sentías que tus pliegues vocales generaban y, por el otro, te ibas tragando la polvareda que levantaba la suma de la lona, el confeti y las pisadas en el suelo de los que venían a bailar y disfrutar de la fiesta. Y así un día tras otro. Tocábamos unos ٢٦٠ días al año. Hacíamos la maleta a primeros de junio y no volvíamos a casa hasta finales de septiembre. Y venga lonas, y venga confeti y venga polvo. En los entoldados no solo tocábamos en verano, aturdidos por el calor, también lo hacíamos en invierno, petrificados por el frío que sufríamos, calentándonos manos y pies con un foco colocado en el suelo del camerino. Al acabar la maratón diaria del baile de tarde, concierto y baile de noche, me sonaba la nariz y parecía salir alquitrán. Entre moco y moco, un buen día se me apareció la imagen de mi aparato vocal. Si mi nariz había filtrado tal cantidad de suciedad al acabar un bolo, ¿cómo debían de estar el resto de las cavidades del tracto vocal?[5] ¿En qué condiciones hacía trabajar a un instrumento que para sonar necesita de unas cavidades bien hidratadas donde amplificar las vibraciones producidas por los pliegues vocales? ¿Qué tipo de sacrificio padecía diariamente la voz para superar el repertorio de obstáculos con el que topaba el sonido que salía de los pliegues mientras se encaramaba faringe arriba para encontrar algún lugar donde resonar?

Comencé a respirar por la nariz. Siempre. Hablando, cantando o callando. O, dicho de otra manera, procuraba mantener la boca cerrada siempre que podía. Me costó Dios y ayuda adoptar ese hábito porque la desviación del tabique nasal me tenía acostumbrada a ir con un palmo de boca abierta día y noche. Respirar por la nariz mientras cantas o hablas, en las pausas (¡claro!), es de lo más inorgánico. Pruébalo. Exige una pausa más larga de lo habitual, e incluso un punto incómoda. Una incomodidad que deja de existir si en lugar de inspirar profundamente dejas que el aire entre libremente por los orificios de la nariz después de cada exhalación. No es imposible hacerlo, solo requiere sistematización. Todo es susceptible de ser mecanizado, afortunadamente. El grado de energía que invertimos al inicio de un aprendizaje no tiene nada que ver con la que utilizamos cuando aquel se ha digerido e interiorizado. La mecanización es clave para actuar y cantar. El aprendizaje se tiene que olvidar. Aquello aprendido tiene que salir automáticamente. La energía, ahora, hace falta invertirla en el texto, la nota o el gesto y ponerlos al servicio de lo que se quiere explicar, sin esfuerzo ni tensión. Con un texto o partitura delante es fácil —y necesario— ordenar las respiraciones que vas a hacer. Es fundamental situar en el papel —y en el cerebro— cómo y cuándo dejarás entrar ese aire y programar muscularmente el grado de retención que te permitirá dosificar su salida con el objetivo de tejer el discurso sonoro tal y como lo has imaginado y estructurado previamente.

No estaba dispuesta a volver a pasar por el quirófano. Si la nariz, sin utilizarla adrede, filtraba con gran eficacia aquella polvareda, no le importaría detener unos cuantos miles de ácaros más: los que a partir de ahora no dejaría entrar por la boca. Estaba convencida de que tanto la acústica como las condiciones ambientales de las que hablo habían contribuido al forzamiento y, este, a la aparición del pólipo. Cuando escucho grabaciones de aquella época con el oído y los conocimientos de ahora, no tengo la percepción —tampoco la tenía entonces— de que mi gesto vocal fuera forzado por naturaleza o que llevara la voz a terrenos pantanosos o arriesgados. La voz, como el resto del cuerpo, está sometida a factores internos y externos, y no siempre sabemos o podemos controlar ni los unos ni los otros para evitar completamente sus efectos. Utilizamos la voz en condiciones ambientales desfavorables; en espacios llenos de cortinas polvorientas; en aulas de acústica imposible con alumnos poco respetuosos y nada conscientes del esfuerzo vocal de quien tiene que dar clase durante horas y horas; en auditorios de grandes presupuestos y dudosa rigurosidad acústica. Solo en los teatros antiguos uno encuentra una acústica amable, una temperatura más o menos agradable y, con un poco de suerte, personal técnico cualificado y consciente de las necesidades básicas que músicos, actores, bailarines y cantantes tienen que ver cubiertas. Pero, en general, es enorme el desconocimiento y la falta de conciencia sobre las condiciones ambientales propicias para instrumentistas e instrumentos. Hoy está prohibido fumar en los teatros, pero aun hay conciertos o funciones en los que, mientras cantas, desde el escenario te llega a la garganta el humo de un cigarrillo que alguien del personal fuma con la puerta de emergencia del escenario abierta de par en par.

El Sr. Bofill cogía la silla de madera, la bajaba del entarimado donde tocábamos y la alineaba de lado. Se sentaba. Apoyaba el codo derecho en la madera de la tarima, cerraba el puño y con delicadeza apoyaba en él la mejilla. Dormía profundamente, ajeno a los decibelios generados por el barullo del público durante la media parte del baile, hasta que Emili Juanals gritaba: «¡Chicos! ¿Nos vamos?». Este era el grito de guerra. Al oír estas palabras —exactamente siempre las mismas— todo el mundo corría a coger el instrumento. El Sr. Bofill era el único que no se impacientaba. Por nada. Se levantaba tranquilamente de la silla con una elegancia difícil de explicar, la plegaba y colocaba la embocadura del saxo a la boca como si nunca hubiera existido aquella media parte de descanso. Tenía sesenta y dos años, el Sr. Bofill. Era hombre de pocas palabras y sonrisa dulcísima. Siempre me impresionó el orden, la disciplina y tranquilidad de aquel hombre, atributos que sin duda debían de ayudarlo a hacer un trabajo durísimo durante toda su vida. Un músico de cobla-orquesta como tantos otros que al llegar de madrugada a casa dormía tan solo unas horas para incorporarse temprano a otro trabajo. Casi todos desempeñaban dos oficios. En la provincia de Girona y en el circuito musical del que hablo, llegar de tocar a las tantas de la madrugada e ir a trabajar al cabo de unas horas era un hecho de lo más habitual. Los músicos, además de hacer de músico, tenían otras ocupaciones. «¿En qué trabajas?» «¿Yo? Soy músico.» «Ya… pero ¿de qué vives?» No es un chiste. Lo había oído preguntar en más de una ocasión. Llevábamos una vida de titiriteros. Añorábamos la comida de casa, la cama y el cojín. Al terminar el verano, además de un puñado de kilómetros y escenarios, acumulábamos sueño, mal comer y mal humor. Por una cuestión de salud hacíamos el esfuerzo, con mayor o menor fortuna, de no dirigirnos demasiado la palabra como medida de protección de nuestra integridad física. Una vez terminado el período de actuaciones masivas, cuando nos reencontrábamos de nuevo en otoño para algún bolo esporádico, las bregas del verano ya se habían difuminado. En resumidas cuentas todo era como un intensivo avanzado sobre convivencia —y supervivencia— que compartíamos juntos, en el escenario y fuera de él, a tiempo completo, por así decirlo. De los músicos con los que tuve el privilegio de compartir aquellos cinco primeros años de vida profesional heredé un know-how impagable sobre gestión en relaciones humanas. Recuerdo intensamente aquella época. Está lejos en el tiempo, muy lejos, y en cambio tan presente en el pensamiento y el corazón. Un sentimiento de estima profunda me invade cuando pienso en ello. Estima hacia unos músicos de los que aprendí lo que verdaderamente hace falta saber sobre este oficio, lecciones imposibles de encontrar en el plan de estudios de ninguna carrera universitaria. No sé cómo habría sido mi trayectoria en el caso de haber vivido otros inicios. Lo que sí sé es que aquel aprendizaje ha marcado profundamente cada uno de los pasos que han venido después.

Se acabó aquello de ir empotrada en el asiento trasero de un Renault 12 con tres músicos más. ¡Autonomía! El r5 de segunda mano y yo íbamos juntos de bolo. Quedaba también atrás la época en que mi madre me esperaba en el coche tejiendo o haciendo ganchillo hasta que se quedaba dormida y yo la despertaba de madrugada una vez terminado el baile. Mamá me llevaba a los bolos cuando por combinación no podía viajar con el resto de músicos. Lo hizo durante dos años hasta que me saqué el carnet justo al cumplir los dieciocho. Cuando llegábamos a casa de madrugada, me metía en la cama y ella se iba al laboratorio fotográfico donde trabajaba. En los meses de verano entraba a trabajar a las cuatro de la madrugada porque las fotos tenían que salir necesariamente a media mañana para ser entregadas en las respectivas poblaciones de donde venían para ser reveladas. Nunca le ha dado ninguna importancia al hecho, más bien se lo ha quitado, argumentando que yo habría hecho lo mismo por un hijo mío. No estoy tan segura de ello. Ya entonces era consciente del esfuerzo que hacía mi madre pero no fue hasta años más tarde cuando me di cuenta de lo que realmente esta mujer había llegado a hacer por su hija. Si hoy puedo escribir estas líneas que hablan de la voz y el oficio es, sin duda, gracias a su infinita generosidad. Cuando la fuerza del sentimiento es tan punzante como la que siento ahora mismo mientras escribo sobre mi madre, más vale no perder el tiempo encontrando palabras para describirla.

Aquel 20 de febrero de 1983, en La Fraternitat de Martorell, mientras faltaban unas horas para estrenarme como cantante profesional, los músicos no paraban de preguntarme si estaba nerviosa. Yo les contestaba con un monosílabo. No. ¡Qué insistencia! Ellos parecían, no diré que nerviosos, pero un punto excitados y expectantes. No paraban de frotarse las manos, de caminar arriba y abajo. Me miraban y me dedicaban una sonrisa con cara de tranquila, que todo irá bien. Cuando por última vez Pere Millet, músico y colega con quien me une desde entonces una bella amistad, se acercó para darme un golpecito en la espalda y decirme: «Tú tranquila, pequeña, tú piensa que aunque vaya mal en la cárcel no te meterán», me salió como una buchada decirle: «¿Pero por qué tengo que estar nerviosa si estoy a punto de hacer lo que más me gusta en este mundo?». Por lo visto los debí de convencer, porque nadie se volvió a interesar por mi estado anímico. El baile empezó a la hora prevista. Subí al escenario y, como si hubiera llevado aquellos taconazos toda la vida, bailé y canté las piezas que habíamos estado ensayando durante un mes. Fueron las dos horas y media más cortas de mi vida. Al acabar todos me felicitaron y me informaron de que una vez acabado el baile no podíamos marchar sin antes haber recogido los cables, desmontado las tarimas y cargado el material en la furgoneta. Empecé por mi cable. Una vez recogido, ordené en su estuche el micrófono Electro Voice PL50 que Emili me había aconsejado que comprara —50.000 pesetas de las de entonces— y una vez hecha esta tarea seguí recogiendo los cables que me iba encontrando por el camino. Ellos también lo hacían. Limpiaban, lustraban y guardaban los instrumentos. Llevaba veinte minutos enrollando cables cuando me advirtieron de la broma. No pude escapar de recibir una novatada que, todo hay que decirlo, me tragué absolutamente. Aunque si hubiera tenido que desmontar cada día al acabar no me habría importado en absoluto. Era feliz. E inocente. Muy inocente. Ahora, cuando en algún concierto llevo material mío y al acabar lo desmonto y lo guardo, me veo a mí misma con unos pantalones de pana color lila, un jersey de lana que había tejido con la ayuda y guía de mi madre, una coleta al lado de la oreja izquierda y el brazo derecho completamente forrado de cable negro, desde el codo hasta la escotadura entre los dedos índice y pulgar.

Mi primera actuación, el 20 de febrero del 1983.

Pere Millet se quedaría asombrado si supiera la cantidad de veces que utilizo su sentencia para bromear con mis alumnos cuando las cosas no les salen como esperan. Yo misma tendría que aplicarme a menudo la regla cuando me olvido de relativizar las situaciones que me imponen y procurar reencontrarme con la agradable sensación de no pasa nada, puedo con todo que sentía de joven al salir al escenario. Los años vienen acompañados de serenidad pero también de responsabilidad y consciencia. Sería todo más fácil si encima del escenario viviéramos en la ignorancia más absoluta de lo que hacemos, lo que generamos y lo que recibimos del público una vez estamos en la palestra, y empleo adrede esta palabra porque, allí arriba, lo que se produce mientras el público ve la función o escucha el concierto es una verdadera lucha con uno mismo. Para movernos en el escenario con plena libertad necesitaríamos protegernos de nosotros mismos, aislarnos, desconectarnos de forma temporal de la mente, o parte de ella, de manera que el mono que va saltando cada dos por tres por las ramas del cerebro, de pensamiento en pensamiento, de juicio en juicio y de creencia en creencia nos dejara en paz y pudiéramos disfrutar del texto que decimos y las notas que cantamos. Pere Millet se quedaría de una pieza si supiera cuán presente tengo, treinta años después, su sentido del humor, su talante, su humanidad.

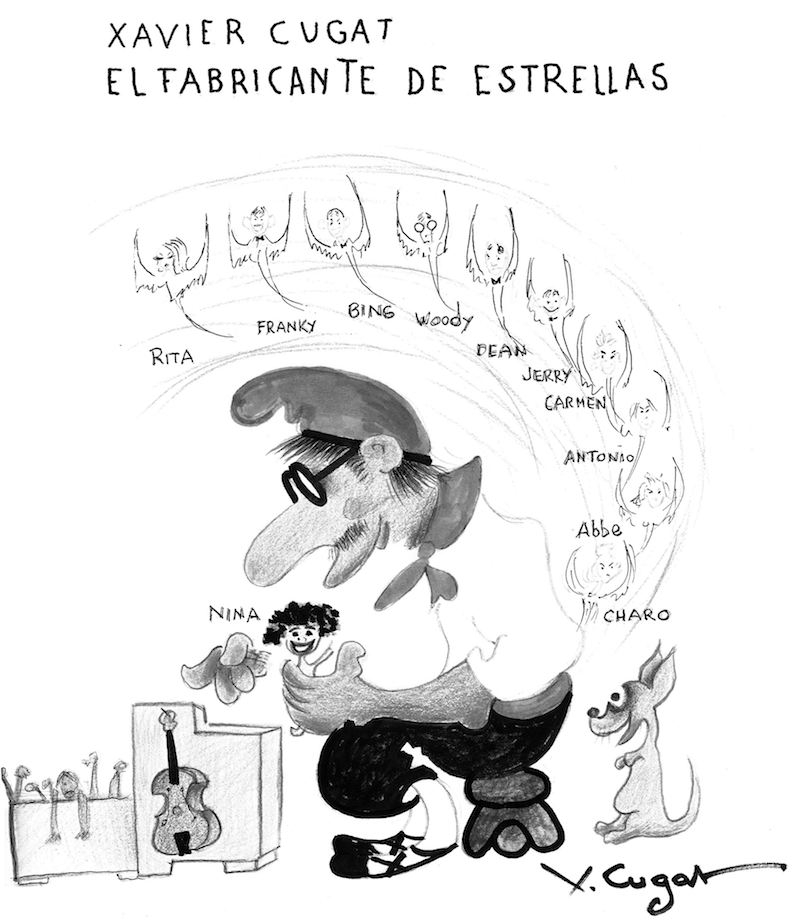

Una voz en off que conozco y que me impone me abronca socarronamente desde el control de realización de los estudios de Prado del Rey cuando no hago, ante la cámara, aquello que me pide que haga mientras interpreto a una heroína de cómic acompañada de siete bailarines. Me habían invitado a cantar en el programa de más audiencia de la televisión después de que una semana antes me presentara como su nuevo descubrimiento el músico Xavier Cugat. Me di de bruces con aquel «nuevo título» prácticamente allí, en el plató, mientras Xavier Cugat lo soltaba con su ironía y simpatía. Antes de escuchar la sorprendente noticia sobre mi persona, lo único que sabía era que nos íbamos de bolo con la orquesta ni más ni menos que para actuar en el Un, dos, tres y que cantaría Georgia on my mind. Lo que tenía que ser un bolo más se convirtió en un hecho que me cambió radicalmente la vida. Emprendo estas líneas y viene a mí como una bocanada aquel preciso momento en que en un plató enorme empieza sonar un playback y tengo que cantar sobre él fingiendo que canto. ¿Fingir que canto? El bodi de cuero que me han embutido no me deja, literalmente, respirar. Imposible emitir sonido alguno. ¡Debe de ser por esa razón que me obligan a cantar en playback! La voz en off del control de realización aparece ahora en el plató. El propietario de esta laringe cuya voz se hizo famosa justamente por hacerse audible solo en off camina hacia mí. Me mira fijamente con cara de pocos amigos. Entre el humo del puro que engullen los pliegues vocales de aquella voz —y los míos— y la sequedad en la garganta que me produce el aire acondicionado, empiezo a alegrarme de tener que fingir que canto. Al mismo tiempo que descubro cuán postizo es fingir que canto, también me doy cuenta de lo cómodo que es acostumbrada como estoy a sudar la camiseta cuando lo hago de verdad, es decir, en directo. Después de cuatro horas de repetir exactamente la misma canción y coreografía, empiezo a cambiar de opinión. Mi concepto de confort no pega con el dolor que siento en los pies y en el cuerpo, ni con el cansancio físico y mental que comporta repetir hasta el aburrimiento la misma canción y coreografía, eso sí, procurando mantener la frescura y empuje que de forma natural habían brotado a las 10 de la mañana cuando comenzábamos a grabar.

Tengo la voz en off plantada literalmente ante mis narices. Sus ojos me miran. Parece que esté a punto de abroncarme de nuevo. Baja la cabeza y deja ir un suspiro de perdonavidas. Después de unos meses de compartir días y días de plató entendí que detrás de aquella pose estirada se escondía una persona de igual timidez y bondad. Pero era mi primer día y aquella postura me enojaba y me intimidaba. Si quería algo, que lo dijera claro y punto. La paciencia no ha sido nunca uno de mis puntos fuertes. Milagrosamente no lo envío a hacer puñetas. Alguien con más luces que yo debió de hacerme contar hasta 10 y, cuando iba por el cinco, la voz en off me enlaza por el brazo y empezamos a pasear por aquel plató frío, gris y con olor a puro igualtalmente como si lo hiciéramos por la Casa de Campo. Al volver del paseo entre los decorados, aun no estoy segura de si duermo y sueño o estoy despierta y lo vivo. ¿Es playback esto también… o es directo?

Impulsiva como soy por naturaleza, acepto la propuesta que acaba de hacerme Narciso Ibáñez Serrador sin pensar ni un minuto en las consecuencias. No reflexiono ni un momento si lo que me propone es lo que deseo, persigo y me conviene artísticamente. Acepto, pues, y me voy de cabeza hacia una realidad en la que tardaré tiempo en instalarme. Cambio la calidez del escenario por la frialdad del plató. La complicidad personal y musical de los compañeros de batalla gerundenses por la relación cordial de un equipo que se reúne dos días a la semana para compartir una jornada de trabajo. La respuesta inmediata del directo por la falta de feedback instantáneo del diferido. La sensación de riesgo y peligro del escenario por la monotonía de la repetición que urge vencer. La exigencia vocal del directo por la exigencia mental de dotar de alma a un sonido enlatado mediante la actuación. Cambio un medio, el escenario, que he pisado, vivido, y me es tan familiar por uno desconocido y mitificado, la televisión. La interpretación única e irrepetible del momento por la actuación repetida hasta el aburrimiento, cuyas trampas hace falta vencer para generar el nervio y la adrenalina que solo el directo crea. El paso del escenario al plató significó uno de mis grandes aprendizajes.

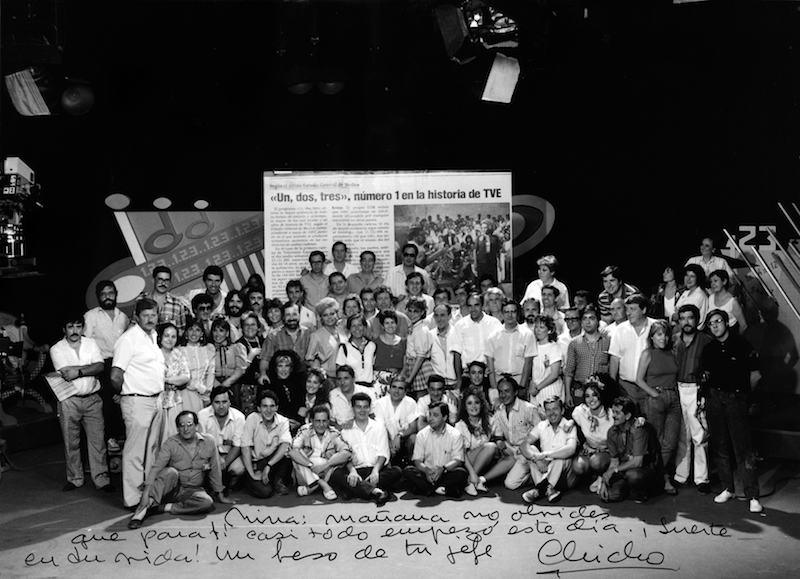

El equipo del programa en la celebración de un nuevo record de audiencia: 23.151.000 espectadores.

Hice la maleta para irme cuatro meses a Madrid y me quedé cinco años. Qué fácil era irse de casa a los diecinueve años con un contrato bajo el brazo para participar en uno de los programas de más éxito de la historia de la televisión. Durante aquellos cinco años, además de pasar a formar parte de la factoría de azafatas discovered & made by Chicho, representé a España en el Festival de Eurovisión y grabé dos discos. Pero una vez terminado el contrato con la tele, el resto no fue tan fácil. Lo cierto es que durante aquellos cinco años me morí literalmente de asco. Ni personal ni profesionalmente guardo un buen recuerdo de aquella época. Pero tampoco sería verdad, o del todo exacto, decir que tengo un mal recuerdo. Digamos que es una mezcla de sentimientos contradictorios, de ilusión infinita y decepción profunda. Fruto de esta mezcla de condimentos resultó un plato de sabor agridulce. Hete aquí. De aquella etapa hay dos aprendizajes clave y de gran valor: por un lado, el maestrazgo de grandes profesionales y la experiencia adquirida en los platós; y por el otro, llegar a la conclusión de que en la vida lo más relevante no es saber con exactitud qué quieres sino saber con certeza qué no quieres. Si los primeros cinco años de oficio contribuían a colocar los cimientos de la casa, los cinco siguientes fueron básicos para entender que para armar con garantías el edificio había que hacerlo con personas que fueran profesionales y profesionales que fueran personas. La lección consistía en aprender a decir no. Un no a tiempo y dentro del compás necesario. Un no rotundo y firme pero educado y a la persona indicada. La lección consistía también en tomar las riendas y tirar del carro profesional y artístico, hecho que implicaba defenestrar a los que se empeñaban en ir poniendo palos en las ruedas. Hacía falta apartarlos y apartarse de ellos, dejar de compartir ruta y hacer camino en mejor compañía o sola. Qué fácil es estrellarse cuando no miras cómo y dónde pisas. Cambiar los entoldados por la televisión, además de artístico, fue un potente aprendizaje personal.

Aquellos primeros años de oficio con las orquestas, aquellos primeros pequeños pasos, lentos y firmes, habían servido de mucho, pero no eran suficientes para afrontar el tramo de camino que venía. De un día para otro, la vida me hacía caminar por una superficie de pendiente peligrosamente pronunciada, en la cual me resultaba difícil moverme al ritmo que me era familiar. La realidad hacía tanta pendiente que la gravedad se te llevaba y solo podías correr. Y ya se sabe que en las pendientes más vale ser prudente y disminuir la marcha si uno no quiere espachurrarse las rodillas. Pero a aquella pendiente no la detenía nada ni nadie. Y yo me veía a mí misma —y me veo aun— bajando a toda velocidad. Como una especie de esquiador de fondo aficionado y temerario que no conoce ni el terreno ni las condiciones ni la técnica de lo que se propone hacer.

Aprendí a convivir con la fama a la vez que procuré tocar siempre con los pies en el suelo. Dos cuestiones que a partir de ese momento irían ligadas para siempre. Reconozco que siempre me ha obsesionado tocar los pies en el suelo, quizás porque he navegado a menudo en el barco de la popularidad desempeñando un oficio poco reconocido y valorado e inestable por naturaleza. Así las cosas, sin ningún tipo de transición, de la noche a la mañana, y nunca mejor dicho, había empezado a vivir otra realidad, sin progresión ni tiempo para digerirla. No hay cerebro humano preparado para la popularidad. Hete aquí que algunos cerebros pierden el norte cuando experimentan una sobreexposición mediática. ¡Claro que si algunos pierden las coordenadas quizás sea porque nunca las han tenido del todo claras! ¿Dónde quedaba el canto dentro de esa marea de gestión humana y artística? Yo solo quería cantar. Tantas monsergas…

«¿Pero cómo nos llamas ahora?» Mi madre no se creía que pudiéramos estar hablando por teléfono: «¡Pero si dentro de dos países te toca cantar!» Me apetecía oír la voz de mis padres y que ellos oyeran la mía para tranquilizarlos. Sabía que estarían viviendo aquel momento con intensidad. Era necesario quitar hierro a la situación, reír un rato, oírnos las voces, sentirnos cerca. A mi alrededor había demasiada excitación y, lo que me apetecía y necesitaba, era mantenerme dentro de una burbuja, verlo desde fuera, tomar distancia y procurar tener la calma necesaria para cantar. Las delegaciones de los 22 países esperábamos en la green room[6] habilitada para la ocasión. Cada una se sentaba y hacía piña alrededor de una mesita blanca, en cuyo centro había un pequeño soporte de madera desde donde salía un palo en cuyo extremo superior lucía la bandera del país que representábamos. En la nuestra, claro, teníamos la bandera española. Tuve que mirármela dos veces. Era la bandera del régimen franquista. Nada. Un lapsus sin importancia. ¿O no? Juan Carlos Calderón, hombre de inseguridad proporcional a su enorme talento, lo daba todo por perdido antes de empezar. Lo que se juzgaba era la canción y no su intérprete; era lógico, entonces, que sintiera el peso de la responsabilidad más que yo. «Si una canción no gana, se pierde.» Con la intención de no tirar a la basura ninguna otra pieza, hacía años que había decidido no componer ni una más para un festival. Eso me dijo cuando le pedí que hiciera una excepción y compusiera Nacida para amar. Para no contagiarme del ambiente, decidí ir a dar una vuelta y buscar una cabina para llamar a casa. De vuelta a la green, la azafata que tenía asignada me empujó hacia el escenario de un tirón. Llegábamos tarde.

Después de tres únicos ensayos con la orquesta, el delegado de Televisión Española, el autor de la canción y yo misma nos encerramos en una habitación con el equipo de realización del Festival de Eurovisión. Me pidieron opinión sobre las imágenes. Pude escoger los planos que más me gustaban a partir de su propuesta. Cuidaban todos los detalles al máximo. Te sentías mimado y considerado. Sonja me empujaba hacia el escenario y yo me subía a él sabiendo de memoria qué cámaras estarían pinchadas a lo largo de la canción. Preparada para contar la historia a través del objetivo negro.