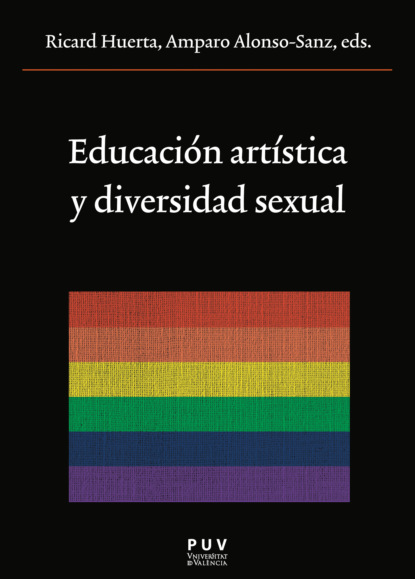

Educación artística y diversidad sexual

- -

- 100%

- +

Si insistimos en ocultar a nuestro alumnado estas realidades que sirven para conocer la vida y la obra de muchos grandes artistas, lo que estamos haciendo es perpetuar un modelo basado de actitudes homofóbicas recalcitrantes. Es evidente que aún falta mucho por hacer para lograr síntomas de normalidad, ya que en las clases no resulta habitual introducir muchas de las imágenes que nos llegan desde el mundo de las artes, ejemplos que reclaman urgentemente ser expuestos como modelo de reivindicaciones artísticas. Al mismo tiempo que la sociedad asume un nuevo imaginario en el que ya aparecen con naturalidad las diferentes opciones de la diversidad sexual (el triángulo rosa, la bandera multicolor del arco iris, la estética gay), las aulas siguen cerrando el paso a todos estos elementos que ya han sido aceptados e introducidos tanto en el entorno cotidiano como en los medios de comunicación.

Transformar el símbolo del triángulo rosa (con el cual los nazis marcaban a los homosexuales a quienes después ejecutaron en campos de exterminio) para evitar la humillación de personas inocentes supone respaldar los derechos humanos. La lucha contra el SIDA convirtió el triángulo rosa en símbolo reivindicativo de los derechos del colectivo gay. Otro icono visual de la diversidad sexual es la bandera de seis colores, signo de identidad en la lucha por los derechos LGTB que se produce tras los disturbios en 1969 de Stonewall Inn, el mítico local del Greenwich Village de Nueva York. La estética propia de la diversidad sexual está al alcance del alumnado en los videoclips de numerosos cantantes, actores y actrices que inundan la red. Si esto es así, no hay motivo para eliminar de nuestro trabajo docente cotidiano estas muestras de cultura popular. Al contrario, deberíamos utilizarlas para estudiar las imágenes que representan. Conviene indicar que existen buenos recopilatorios donde poder consultar e informarse sobre mucha documentación relacionada con artistas y creaciones vinculados al entorno LGTB (Aldrich, 2006; Lord y Meyer, 2013; Petry, 2007)

LAS NUEVAS REALIDADES TRANSGÉNERO

Es necesario apoyar y defender al profesorado y el alumnado que se identifica desde modelos de géneros y sexualidades diferentes, celebrando su diversidad y estableciendo un criterio innovador y respetuoso (Robinson, 2014). Una de las opciones emergentes que conviene tener muy en cuenta son las realidades transgénero. La lucha por reivindicar los derechos de las personas y los colectivos transexuales y transgénero viene de lejos. Pero si bien es cierto que entre los colectivos de gays y lesbianas se ha avanzado poderosamente en muchos ámbitos (visibilidad, derechos legales, presencia social, organizaciones académicas y profesionales), es en la actualidad cuando están tomando una fuerza inusitada las protestas y demandas de las personas y grupos trans. El gran avance teórico (y evidentemente en la práctica) que han representado los sucesivos feminismos, así como la impronta evocadora que han supuesto las teorías queer, nos llevan a esta efervescente actualidad que supone el discurso transgénero. En su día Judith Butler puso en solfa muchas de las premisas de los anteriores feminismos (Butler, 1990), pero lo cierto es que siempre tuvo en cuenta que tanto los feminismos como los movimientos LGTB se esfuerzan juntos (o deberían hacerlo) por superar el esquema heteronormativo patriarcal. Butler apuesta por una lucha común, más allá de las peculiaridades de cada grupo, y es en su trabajo Deshacer el género (Butler, 2006) donde la autora norteamericana pone el interés en las nuevas perspectivas que, animadas por el proceso queer, nos invitan a plantear muchas cuestiones desde la realidad del colectivo transgénero. La posibilidad de transitar entre géneros, el hecho de poder darle forma social, legal y jurídica a dicho estatus, es una opción que pone de manifiesto la desestabilización del propio sistema patriarcal, a todos los niveles.

Las personas transgénero están luchando actualmente para visibilizar su realidad diversa y por conseguir unos derechos que hasta el momento se les habían negado sistemáticamente. Un buen ejemplo de los resultados que va consiguiendo esta lucha ha sido la aprobación de la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía (BOJA, 2014). En estos momentos existe un movimiento importante que pretende conseguir implantar una ley similar en Aragón. En realidad se trata de concretar legalmente los consejos de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, que en su informe de 8 de enero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, recomienda suprimir los trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y del comportamiento, con el fin de garantizar una reclasificación de dichos trastornos como trastornos no patológicos en las negociaciones de la undécima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). En el mismo texto de la Comisión Europea también se dice que los estados miembros deben tener en cuenta a las personas LGBTI en los planes y políticas nacionales de salud, velando porque los programas de formación, las políticas sanitarias y las encuestas en materia de salud tengan en cuenta de manera específica las cuestiones que afecta a las personas LGBTI. Asimismo, los estados miembros de la UE deben establecer o revisar los procedimientos jurídicos de reconocimiento del género a fin de respetar plenamente el derecho a la dignidad y la integridad física de las personas trans. Cabe indicar que la inclusión de la letra I al final del acrónimo LGBTI corresponde a la inicial de la palabra Intersexual.

En 2007, a propuesta de la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, en el marco de la Cuarta Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, se redactaron los Principios de Yogyakarta, sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. En el texto leemos que «todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género». Más adelante se dice que «ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un establecimiento médico, por motivo de su orientación sexual o su identidad de género. Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona no constituyen, en sí mismas, trastornos de la salud y no deben ser sometidas a tratamiento o atención médicas, ni suprimidas». Y en relación con los estados se espera de ellos que «adopten todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar la plena protección contra prácticas médicas dañinas basadas en la orientación sexual o la identidad de género, incluso en estereotipos, ya sea derivados de la cultura o de otra fuente, en cuanto a la conducta, la apariencia física o las que se perciben como normas en cuanto al género»; además se les anima a tomar «todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que el cuerpo de ninguna criatura sea alterado irreversiblemente por medio de procedimientos médicos que procuren imponerle una identidad de género sin su consentimiento pleno, libre e informado, de acuerdo a su edad y madurez y guiándose por el principio de que en todas las acciones concernientes a niñas y niños se tendrá como principal consideración su interés superior», recomendando «establecer mecanismos de protección infantil encaminados a que ningún niño o niña corra el riesgo de sufrir abusos médicos o sea sometido o sometida a ellos» con el fin de «garantizar la protección de las personas de las diversas orientaciones sexuales e identidades de género contra procedimientos o investigaciones médicas carentes de ética o no consentidas, incluidas las relacionados con vacunas, tratamientos o microbicidas para el VIH/SIDA u otras enfermedades». Sabemos que la realidad está muy lejos de acatar los requisitos que se promueven en los Principios de Yogyakarta. Como colofón a estas reglamentaciones citadas cabe referirse al informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (Derechos Humanos e Identidad de Género), que en su informe del 29 de julio de 2009 concretaba que «la identidad de género es uno de los aspectos más fundamentales de la vida. Habitualmente, el sexo de una persona se asigna al nacer, convirtiéndose a partir de este momento en un hecho social y jurídico. Sin embargo, un número relativamente pequeño de individuos tiene problemas con pertenecer al sexo registrado al nacer». Lo mismo puede ocurrir con personas intersexuales cuyos cuerpos incorporan ambos o ciertos aspectos tanto de la fisiología masculina como de la femenina y, en ocasiones, su anatomía genital, mientras que para otras personas los problemas surgen porque su autopercepción innata no está en conformidad con el sexo que se les asignó al nacer, haciendo referencia a estas personas como personas «transgénero» o «transexuales». No perdamos de vista que la omnipresencia del lenguaje clínico y el poder casi exclusivo que desde la medicina se ha ejercido sobre estas cuestiones suele perjudicar a muchas personas en el ámbito del ejercicio de sus libertades y decisiones.

Fig. 1. Intervención de Urko Gato en un muro que linda con el terreno que cultiva.

Urko Álex García Ferrando está involucrado de forma importante en todo el proceso de reformas legales que se lleva a cabo en Aragón. Urko es una persona valiente, a quien aprecio y admiro. De nombre artístico Urko Gato, ha estudiado la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Recientemente ha presentado su Trabajo Final de Máster (García, 2014) dentro del Máster en Relaciones de Género, que ha cursado en la misma universidad aragonesa. Valoro en extremo la lucha que Urko viene llevando adelante para que le sean reconocidos, a él y al colectivo trans, los derechos que hasta el momento se les han venido negando (Moreno y Puche, 2013). Conocí a Urko porque es una persona que se esfuerza académicamente y mantiene un diálogo constante con la universidad, lo cual me parece fundamental, ya que a sus acciones reivindicativas siempre añade un necesario componente de reflexión, lo cual convierte sus demandas en operaciones entusiastas muy bien argumentadas, construyendo así operaciones fuertemente empapadas de pensamiento crítico (Pichardo, 2012). Esta faceta académica que funciona paralela a las acciones de Urko nos permitió también escuchar su comunicación presentada al Congreso Internacional EDADIS Educación Artística y Diversidad Sexual, celebrado en Valencia 2014. En dicha intervención Urko defendía, desde una óptica personal pero fuertemente argumentada con sus lecturas de autores y autoras de referencia, su visión de los marcos de género como un engranaje asfixiante que no solamente resulta perjudicial para las personas trans o para cualquier otro colectivo distante de la heteronormatividad, sino que también resulta hilarante para aquellas personas que creen estar bien ubicadas en lo que entendemos por sistema patriarcal dominante. Uno de los momentos más vibrantes de la intervención de Urko en el congreso fue cuando nos pasó su video «Sin hormonas no razonas». La capacidad de Urko para representar sus vivencias personales mediante canciones, videos, performances, imágenes, y otros modelos de creaciones artísticas, encaja perfectamente con la defensa del arte como campo de acción para la mejora social, algo que aquí defendemos. Al revisar los trabajos artísticos de Urko que están disponibles online comprobamos su esfuerzo por vivir de una forma libre, apreciamos su coraje para enfrentarse a códigos excesivamente rígidos que le impiden maniobrar, y entendemos que su lucha se prolonga en el mundo académico, combinando la reflexión teórica como una forma crítica de empapar teóricamente sus creaciones artísticas. Urko es capaz de explicar cuestiones complejas de forma sencilla, con la franqueza y la sinceridad que imprime una trayectoria repleta de trabas y dificultades. Él expone su planteamiento con la mayor espontaneidad, y esta misma frescura es la que transmiten sus acciones artísticas. Creo que debemos acercarnos a estas realidades diversas y divergentes para poder trasladar al ámbito académico universitario lo que significa la realidad trans (Pié, 2009; Parral, 2011). Urge tratar estas cuestiones cuando formamos futuros educadores o cuando indagamos acerca de lo que pasa en las aulas en relación con la diversidad sexual (Huerta 2014a).

Fig. 2. Urko durante su intervención en la mesa redonda sobre temática trans en el Centro de Historias de Zaragoza.

Si las personas que asumen su posicionamiento transgénero no padeciesen los problemas sociales que tienen, probablemente no estaríamos defendiendo sus derechos. Retomando las palabras de Judith Butler: «Si el género es una norma, no podemos decir que es un modelo al que los individuos tratan de aproximarse. Por el contrario, es una forma de poder social que produce el campo inteligible de los sujetos, y un aparato que instituye el género binario» (Butler, 2006, 77-78). Al preguntarle a Urko cómo definiría el concepto de «familia» me contesta que «definiría la familia como aquellas personas amigas con las cuales se establecen fuertes lazos y con las que se puede convivir desde lo más cotidiano a lo más extraordinario de manera natural y segura, sin temor a mostrarse tal y como se es, y sin temor a ser juzgado. Las personas que forman parte de la familia se ocupan las unas de las otras, se cuidan, se apoyan, se ayudan y se alegran, y celebran todo aquello que así es requerido sin exigir nada a cambio». En su concepto de familia Urko huye del entorno específico de aquello que entenderíamos por familia patriarcal (Engels, 2012; Godelier, 2010). Al referirse a «personas amigas con las cuales se establecen fuertes lazos» en realidad no excluye a lo que podrían ser los familiares de rango sanguíneo, pero da cabida a cualquier persona dispuesta a compartir «sin temor a ser juzgado». Le pregunto a Urko qué supone la legalidad para una persona que no está dispuesta a encajar en los moldes previstos por el sistema legal, a lo que me contesta que «puede suponer un reto de transformación jurídica y política siempre que no medie lo que se entiende por delito. Una búsqueda constante de un discurso que consiga hacer comprender la sensatez que requiere practicar la desobediencia civil, no como algo aleatorio sino mucho más profundo que tiene un alto precio para quien no encuentra otro modo de ser y estar en el mundo de manera íntegra consigo mismo. Cuando esta se lleva a cabo es por sobradas razones, pero sobre todo por una: en la vida no vale todo. No somos máquinas que se puedan programar, somos humanos. En un juego que ya estaba empezado cuando hemos ido llegando, a nadie se le ha preguntado si quiere jugar o si las reglas del juego le parecen bien. No acceder al juego es totalmente legítimo, aunque las consecuencias puedan ser desproporcionadas en base a determinismos culturales. No estar ubicado dentro del marco legal supone muchos obstáculos, puesto que no se contemplan ciertas formas de existencia como posibles, y, por lo tanto, no se entienden como legítimas, de modo que pueden ser criminalizadas fácilmente». También me intereso por su vertiente creativa, comentándole que en sus trabajos artísticos se respira siempre un tono transgresor que se combina con una esencia lúdica, incluso humorística. Puesto que en los casos de las realidades diversas suele dominar una falta de reconocimiento, y además se ha de hacer frente a muchas injusticias, le pregunto si cree que la mejor arma para la transgresión es la ironía, contestando que para él «la mejor arma para la transgresión es la autoestima y el valor, la acción. La ironía es la semilla de la transgresión porque hace re-cuestionarse a las personas por ellas mismas la realidad que creían cierta. Al hacerlo vislumbran lo que quieren y comprenden que lo merecen y que pueden hacerlo: descubren lo que es importante. Entonces se pasa a la acción afirmativa, en forma irónica o con total seriedad y rigor, el caso es que se puedan trascender a sí mismos y seguir avanzando. Esto de por sí es una transgresión, puesto que nos educan para repetir y acumular, no para trascender y avanzar sin pesos ni medidas». Y concluye Urko de este modo: «En cierta manera la risa es la mayor de las transgresiones».

Le pregunto a Urko si le hubiese gustado ser educado de otro modo, a lo cual que contesta que sí, que le hubiera gustado «haber sido educado libre y desde la afirmación que requiere el respeto a la vida y a los seres vivos, haber sido educado en la vida, no en la muerte y en el miedo. Quisiera haber sido educado en la magia que supone la existencia. A este mundo vinimos a ser felices, si no nos habríamos extinguido hace tiempo. Esto es algo que mucha gente no cree en el plano consciente, sin embargo todas las personas lo saben en el plano inconsciente, de otro modo se suicidarían. Se hace creer a las personas (y a los seres) que no vinieron a ser felices, sino a sufrir». Evidentemente la educación es un eje fundamental en nuestras vidas, y si bien en los últimos años se está avanzando bastante en el terreno educativo, lo cierto es que queda mucho camino por recorrer para llegar a una situación recomendable de respeto hacia la diversidad (Hernández, 2007; Planella, 2006; Talburt y Steinberg, 2005). Le pregunto a Urko si cree que el arte nos ayuda a ser más libres, a lo que responde que para él «el arte es verdad, y, por lo tanto, es una herramienta que permite explorar la intuición en su propio sentido. De esta manera las personas experimentan la libertad, se expresan sin censura o cuanto menos se expresan más profundamente. Esto siempre conduce a la libertad en tanto que permite a las personas conocerse a sí mismas, y esto es anterior a la propia libertad. El arte puede servir para desbloquear en mayor o menor medida la información y el bagaje que cada persona tiene dentro. El arte no solo nos ayuda a ser más libres, sino que es necesario para serlo». Urko lucha desde varios frentes para mejorar la situación, tanto utilizando la creación artística como la reflexión académica, y sin perder de vista la colaboración implicada con el colectivo trans.

EL ARTE COMO DIVISA DE LA LUCHA LGTB

Más allá de los miedos y los prejuicios, el potencial educativo que nos ofrecen las artes visuales es inmenso. Las imágenes forman parte del entorno cotidiano y generan las diferentes lecturas con las que construimos la realidad, algo que afecta de forma tremendamente adictiva a la población escolar, en la infancia y en la juventud. Tanto en las aulas como en los museos se pueden tomar decisiones al respecto para ir abriendo nuevas vías en el terreno educativo (Cuesta, 2013). Puede que no estemos aprovechando muchas de las posibilidades que depara la educación artística, ya que a partir del conocimiento de nosotros mismos y de los espacios en que nos movemos podemos desarrollar estrategias para mejorar la situación (Rodríguez, 2007). Proponemos una educación artística volcada hacia la apreciación crítica de lo personal y lo social desde la mirada y la cultura, visibilizando, respetando y apoyando la diversidad, denunciando los atropellos de quienes sufren por su condición sexual, eliminando la homofobia entre nuestros estudiantes, y evitando así el dolor que puedan sufrir numerosos adolescentes (Aliaga, 2004). Durante siglos se ha prohibido, ocultado y represaliado de forma violenta el conjunto de formas expresivas en las que se pusiera en duda la homogeneidad de conceptos dominantes como familia, género o condición sexual. Y a pesar de que el mundo del arte ya dispone de una componente poderosa en el tratamiento de la diversidad sexual, en las aulas se sigue evitando este tipo de cuestiones, de manera que nos convertimos en cómplices de una posible aula armario al no dejar paso a conceptos y realidades como «gay», LGTB, «homoerotismo», «outing», «doble vida», o «salir del armario», lo cual además, en caso de tratarse académicamente, resultaría motivador y daría cabida a interesantes debates en el aula (Coll-Planas y Missé, 2015). El derecho a la educación es universal, y los jóvenes gays, lesbianas, bisexuales y transexuales no deben ser amenazados o intimidados por aquellos compañeros capaces de convertir su entorno en algo hostil. Para prevenir esa forma de intimidación es necesario impulsar programas educativos que aborden temas de género, orientación sexual, identidad, respeto y derechos humanos, tal y como señalan las guías editadas por Naciones Unidas (UNESCO, 2012). La educación artística nos ofrece, además, el poder de la imagen como elemento cercano a nuestro alumnado, que se siente altamente implicado con la creación y el disfrute de imágenes tecnológicas. Las lecturas del arte son ricas, variadas y complejas. Es un error recortar las miradas diversas que puede haber tanto en el espíritu de quien las crea como en las sensibilidades de quienes las leemos y disfrutamos.

UTILIZANDO EL CINE EN EL AULA PARA COMBATIR LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA

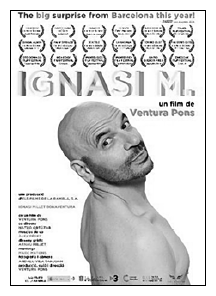

Planteo como posible estrategia docente utilizar el cine atendiendo a la cultura visual que generan los postulados LGTB (Huerta, 2014c). De este modo se pueden abordar los problemas de quienes se enfrentan a realidades diversas en los terrenos del género y la identidad sexual, erradicando así los prejuicios, pero sobre todo evitando los estereotipos, ya que los esquemas preconcebidos impiden cualquier síntoma de normalidad (Chung, 2007). Con ello instauramos un ambiente de respeto hacia los diferentes posicionamientos, impulsando desde la educación criterios equitativos, facilitando los recursos pertinentes a las personas que lo necesiten, y teniendo en cuenta que contamos con organizaciones de apoyo que conviene conocer (Planella, 2014). En ese sentido la educación artística puede articular un nuevo engranaje para reivindicar la diversidad a través de la cultura visual, dotando al alumnado de estrategias que fomenten los derechos humanos, la creatividad, la economía emprendedora y la generación de conocimiento compartido. En clase podemos revisar películas tan recomendables como Pride (Matthew Warchus, 2014), Philomena (Stephen Frears, 2013), Contracorriente (Javier Fuentes-León, 2009), Milk (Gus Van Sant, 2008), Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005), C.R.A.Z.Y. (Jean-Marc Vallée, 2005), El banquete de boda (Ang Lee, 1993) o La calumnia (William Wyler, 1961). Incluso dedicar esfuerzos a difundir las filmografías de directores como Almodóvar (Melero, 2013), Pasolini, Fassbinder, Jarman, Lichtenstein, o el mismo Ventura Pons (Huerta, 2014b).

Fig. 3. Cartel de la película Ignasi M. (2014) del director Ventura Pons.

También se pueden explicar temas sugerentes a partir de elementos concretos como puedan ser las tipografías de los carteles de cine, que en ocasiones llegan a esconder mensajes homofóbicos dentro de una supuesta estética (Huerta, 2013). Un buen ejemplo de ello es el film norteamericano I Love You Phillip Morris (John Requa y Glenn Ficarra, 2009). Esta película se tradujo para su distribución española como Phillip Morris ¡Te quiero!, mientras que la versión mejicana del film, también en español, se titula Una pareja despareja. Ante tales despropósitos, muy habituales pero no por ello menos nocivos, creo oportuno indicar que el título de la película debería mantenerse en su idioma original. I Love You Phillip Morris está interpretada por dos actores muy conocidos: Ewan McGregor y Jim Carrey. Ha gozado de una amplia distribución internacional y tuvo aceptación por parte de la crítica. Lo que nos llama la atención es la disparidad de factores visuales y verbales que han acompañado su periplo por los diversos países en los que se ha difundido, así como los constantes cambios de imagen, incluso en su trayectoria anglosajona. La película tiene una imagen original cuyos títulos responden al producto diseñado inicialmente por River Road Creative y Richie Adams, pero lo cierto es que posteriormente ha desaparecido cualquier referencia tipográfica –y gráfica–del trabajo primigenio. Atendiendo a esta información, y habiendo visionado el inicio de la película, reconocemos el valor del trabajo que han realizado tanto el autor de los títulos (Richie Adams) como el diseñador y animador de la titulación (Ben Hill). Pero en cualquier caso, el trabajo de estos creadores responde más al diseño del cartel original, en el cual aparecen explícitamente indicadas muchas de las cuestiones que aborda el film, como pueda ser la unión sentimental de ambos protagonistas. Estos dibujos de letras en líneas azules sobre el amarillo del fondo del cartel original responden a un auténtico abordaje de la cuestión, además de recordarnos la patente gráfica de los motivos visuales de un artista tan significativo como Keith Haring. Si eliminamos estas referencias nos quedamos con otro resultado muy diferente al que inicialmente establecieron los creadores del producto. Nos llama la atención que las letras originales del título desaparecen cuando vemos la carátula de la edición en DVD. Suponemos que a lo largo del recorrido comercial de la película hubo cambios de estrategia comunicativa. El título mexicano Una pareja despareja no solamente entraña un cariz homofóbico, sino que desarticula cualquier argumento gráfico original, introduciendo una tipografía completamente impersonal, ajena a los postulados de los creativos gráficos, partidarios de la visibilidad. Vemos por tanto un ejemplo claro de falta de respeto tanto al contenido como a la forma, y no solamente en la portada de la carátula, sino también en el texto del lomo de la misma carátula del DVD, lugar donde ya ha desaparecido cualquier rastro de la tipografía original. Hemos de mantener nuestro espíritu crítico ante tales despropósitos gráficos, llamando la atención del alumnado en todo lo que atañe al respeto por el trabajo de los diseñadores gráficos, y evidentemente en este caso de los creadores y responsables del film, personas comprometidas con la causa a favor de los derechos humanos de las minorías sexuales. También debemos ofrecer ejemplos clarificadores de trabajo bien hecho, insistiendo en las posibilidades que ofrece el cine como argumento educativo. En ese sentido cabe indicar que en el cartel de la película que se distribuyó en Francia se respeta tanto el título como la tipografía original.