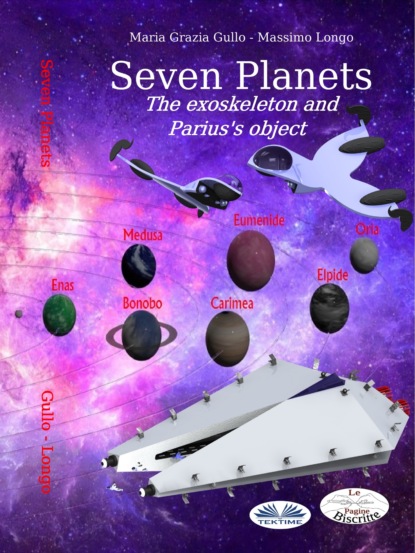

El desafío de la cultura moderna: Música, educación y escena en la Valencia republicana 1931-1939

- -

- 100%

- +

La guerra civil iniciada en 1936 arrinconó esas sensibilidades y las llevó a la clandestinidad en la ciudad por medio de las actividades quintacolumnistas en colaboración con el grupo de militares sublevados. Esa colaboración fue constante y no decayó durante toda la contienda. Por tanto, no es de extrañar la trayectoria política posterior de muchos de los miembros de esa «Quinta Columna», que vinieron a desempeñar cargos políticos tras la victoria del franquismo. Desde el punto de vista cultural, aunque el exilio afectó a gran parte de los artistas e intelectuales que se habían mostrado partidarios del Gobierno de la República, muchos de los intelectuales conservadores y figuras próximas al falangismo continuaron teniendo presencia posterior a la guerra civil. De hecho, incluso el propio franquismo llegó a reivindicar la figura de Blasco Ibáñez años más tarde.

Desde el punto de vista político, la tradición de DRV fue recogida por parte de la élite franquista. Así, en las nuevas corporaciones municipales podemos encontrar numeroso personal perteneciente a este partido, algo que también sucederá con los miembros provenientes de la Falange de preguerra, como el propio Adolfo Rincón de Arellano. De hecho, muchos de los nuevos dirigentes tendrían un papel determinante en el nuevo Estado por el mero hecho de haber pertenecido a esa «Quinta Columna», y haber participado como informantes de los franquistas desde dentro. Esta es la explicación más evidente de la cantidad de salvoconductos y avales surgidos meses después del fin de la contienda, que vinieron a proteger a una parte de los habitantes de la ciudad.

Ideológicamente, los discursos reaccionarios y conservadores, presentes también en el mundo cultural, fueron explotados intensamente tras la victoria franquista en 1939. Así, el nuevo partido único (FET-JONS) asumió todo el marco conceptual trazado por los grupos conservadores y lo revistió de toda la simbología fascista tomando como modelos la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. A partir de 1939 «los enemigos España» quedaron claramente delimitados, también en la cultura, y ese discurso dejó una importante huella en varias generaciones de habitantes de la ciudad de València.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA. VV. (2006): Joaquín Maldonado Almenar: un patrici valencià, Valencia, Saó.

AA. VV. (2016): Tot està per fer: València, capital de la República, 1936-37, Valencia, Publicacions de la Universitat de València.

ARAGÓ, L., J. M.ª AZKÁRRAGA y J. SALAZAR (2007): Valencia 1931-1939: Guía urbana. La ciudad en la II República, Valencia, Publicacions de la Universitat de València.

ARIAS, F. (1996): La Valencia de los años 30: entre el paraíso y el infierno, Valencia, Ajuntament de València.

AZAÑA, M. (1981): Memorias políticas y de guerra, Barcelona, Crítica.

BENEYTO, B. y J. M.ª HERRERO (1939): Falange en Valencia antes del alzamiento, Valencia, Imprenta F. Doménech.

COLOMER, J. C. (2013): «Una izquierda del régimen: Adolfo Rincón de Arellano y el franquismo (València, 1939-1976)», Pasado y Memoria, 12, pp. 179-204.

COLOMER, J. C. y R. VALLS (2017): «Les dretes valencianes durant la Guerra Civil i la capitalitat republicana a València», en J. Navarro y S. Valero (eds.): València capital de la República: 1936-1937. El món mira a València, capital de l’antifeixisme, Valencia, Ajuntament de València, pp. 161-174.

ELLWOOD, S. (1984): Prietas las filas: historia de la Falange Española, 1933-1983, Barcelona, Crítica.

MAINAR, E. (1996): L’Alçament militar de juliol de 1936 a València, Benifairó de la Valldigna, La Xara.

PANIAGUA, J. y B. LAJO (2002): Sombras de retaguardia. Testimonios sobre la 5.ª columna en Valencia, Valencia, UNED.

PERALES, G. (2009): Católicos y liberales: el movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia (1875-1939), Valencia, Publicacions de la Universitat de València.

PÉREZ, F. (1979): 50 alcaldes. El Ayuntamiento de Valencia en el siglo XX, Valencia, Editorial Prometeo.

SAFÓN, A. y J. D. SIMÓN (1986): Valencia 1936-1937. Una ciudad en guerra, Valencia, Ajuntament de València.

LA UNIVERSIDAD EN GUERRA

Marc Baldó Lacomba

Universitat de València

CONTINUIDAD CULTURAL Y NOVEDADES

Durante los periodos progresistas de la República y durante la guerra se consideró que la cultura era un arma de emancipación social. Uno de los rasgos principales del Frente Popular (FP) en guerra fue esforzarse en dar continuidad a la vida cultural modernizadora y ambiciosa que se había desarrollado en el primer tercio del siglo XX y aun reforzarla. La política universitaria de los ministerios de la guerra da cuenta de este interés por mantener abierta y viva la Universidad, pese a las precariedades y circunstancias nuevas que comportaba la situación bélica. Este empeño, logrado parcialmente, debe relacionarse con la estrategia del FP en guerra de acercar la cultura de la modernidad a ciudadanos que vivían ajenos a ella y servirse de esta para desarrollar la conciencia política.

No es difícil constatar esta voluntad de continuidad con la cultura progresista de la República en los años de la guerra si atendemos a hechos como la concentración de universidades en la retaguardia (como veremos) o la evacuación de artistas y científicos en el asedio de Madrid y su traslado e instalación en Valencia, así como el establecimiento en esta ciudad de la Casa de la Cultura, desde la que se inició una actividad de iniciativas y actuaciones diversas. También es detectable este interés por la promoción cultural en publicaciones diversas como Madrid. Cuadernos de la Casa de la Cultura, Hora de España, El Mono Azul, Octubre, Nueva Cultura, Música… Otros ejemplos de este interés por la cultura son el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, la Exposición Internacional de París, la creación de la Orquesta Nacional de Conciertos o la antología Poetas de la España Leal.

En el II Congreso, la exposición de París, las realizaciones musicales y las revistas participaron artistas como Julio González, André Masson, Joan Miró, Pablo Picasso, Josep Renau, Josep Lluis Sert; músicos como Salvador Bacarisse, Robert Gerhard, Rodolfo Halffter, Otto Mayer-Serra, o escritores como Albert Camus, Alejo Carpentier, Ilyá Ehrenburg, Ernest Hemingway, Vicente Huidobro, André Malraux, Pablo Neruda, Octavio Paz, Stephen Spender, Alexis Tolstoi, Tristan Tzara, César Vallejo, Rafael Alberti, José Bergamín, Pompeu Fabra, José Gaos, Ramón Gaya, Juan Gil-Albert, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Ramón J. Sender, María Zambrano, Margarita Nelken, etc. Una imponente nómina que no resiste comparación posible con los intelectuales españoles o extranjeros que apoyaron al bando sublevado contra la libertad. No quedaron al margen de este empuje los intelectuales valencianos de la Generación de los 30, que antes de la guerra habían escrito en revistas como Taula de les Lletres Valencianes, El Camí, La República de les Lletres… y entre los que citaremos a escritores como Carles Salvador, Emili Gómez-Nadal o Manuel Sanchis Guarner; artistas como Josep Renau o Antonio Ballester (Tonico); músicos como Vicent Garcés, o dinamizadores culturales como Francesc Bosch i Morata (Aznar y Blasco, 1985; Ferrer, Morant y Navarro, 2017).

En cuanto a las novedades de la efervescente actividad cultural durante la guerra en la España leal, hay que discernir entre «veteranos» y «jóvenes» (Mainer, 2006). Los intelectuales veteranos que no confundieron el proyecto democratizador de la Segunda República con las turbulencias del verano del 36 se mantuvieron fieles a la República. Captaron la guerra, como Machado, como un «tajo fuerte», como una «sombra infecunda» (Machado, 1999: 327). O como Azaña, que le parece una «locura» (Azaña, 1992, t. III: 411). A los intelectuales veteranos que siguieron leales, los unía el antifascismo, la necesidad de resistir el atropello y conseguir que venciera el derecho, la ley, la legitimidad y la razón frente al golpe, la ilegitimidad, la fuerza y el oscurantismo. Se sintieron partícipes de la defensa de la República y de la causa popular, que vinculaban a las raíces españolas más auténticas. Les inquietaba, sin embargo, la improvisación y los montones de asesinatos y arbitrariedades de la retaguardia republicana, frente a los que se sintieron impotentes. Y también la predisposición de los jóvenes a resolver las diferencias ideológicas con el fusil, lo que no concebían.

Los intelectuales jóvenes de izquierda, en cambio, expresaron con fuerza el valor. Tenían el entusiasmo de construir un país con una democracia popular, regenerado y más justo. No combatían solo para derrotar a los rebeldes y defender la legitimidad republicana, sino además por sacar adelante la revolución (que no se ponen de acuerdo en definir y polemizan sobre sus contenidos). Sentían el afán de ser fieles y servir a la que consideraban la auténtica «masa espiritual española» (Sender, 1932), en cuyas «fuerzas anárquicas» buscan el sentido de la cultura, dirá Rosa Chacel (Hora de España, 1). Se proponían persuadir a sus conciudadanos (y también a los intelectuales del mundo entero) de estar al lado de la justicia y defender a un «pueblo atropellado» por «los bárbaros del crimen» (Hernández, 2017: 67). Para ellos, la lealtad a la República –además de una obligación de defenderse de la zarpa fascista– era fundamento de la misma condición humana. Era «la razón del mundo», dirá María Zambrano, para quien la lucha de los españoles es «afrontar un horizonte más allá de todos los que hemos contemplado» (2011: 141). Y así pues, se afanaban en sus tareas: el fusil, la escuela, la prensa, el artículo, el cursillo, la conferencia, el cartel, el teatro, la salvaguarda del patrimonio, el cancionero popular... «Un viento de deberes los sobrecogía a todos… Nadie dormía. Se vivía más y por adelantado», escribió Max Aub (1978: 41). Un ejemplo de esta hiperactividad nos lo ofrece el profesor de Ciencias de Valencia José Morera Arrix, que, además de participar en la docencia de su facultad y ser voluntario a disposición del mando, colaboró como químico de la Consejería Provincial de Sanidad, organizó y dirigió una unidad de instrucción y defensa contra gases, elaboró proyectos y sistemas de defensa antigás y trabajó en el laboratorio de su facultad adscrito al Servicio de Defensa (Archivo de la Universitat de València, AUV, Ciències, c. 756). Como él hubo otros muchos, en particular los médicos.

El grupo valenciano de la generación de los 30 antes citado pertenecía a la categoría de los intelectuales jóvenes. Colaboraron en la construcción y defensa de una cultura moderna para la cultura valenciana, se integraron en la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura (donde convivían sensibilidades diversas de izquierda) y publicaron en Nueva Cultura. En el II Congreso de Intelectuales, Carles Salvador, en nombre del grupo, presentó una «Ponencia» que los define:

És aquesta, indubtablement, la lluita final i decisiva dels valors absoluts del món. Juguen avui, sobre el tapís espanyol, dos valors absoluts, totals i definitius: l’ésser i el no-ésser. Amb poques paraules: l’afirmació i la negació de l’home i, per consegüent, el pervindre del món, el pervindre de la cultura (AA. VV., 1937: 177).

A medida que la guerra avanzaba, las bombas fascistas minaban la vida y la moral y la República perdía, aquellos jóvenes intelectuales radicalizaban su voz. Si los veteranos se parapetaban y elogiaban a los soldados que los defendían (Machado, 1999), los jóvenes, con frecuencia en la trinchera, llegaban más lejos. Ramón Gaya escribía en 1936: «No disparáis contra los cuerpos de unos hombres, sino contra los cuerpos de unas ideas que envenenaban la atmósfera y el aire» (2010: 717). Muñoz Suay decía en un congreso de estudiantes en febrero de 1938: «Cortemos de cuajo al enemigo. Aplastémosle contra las piedras de nuestro suelo nacional. Clavémosle en su corazón nuestra bandera de independencia. Ni un solo gesto de piedad» (Riambau, 2007: 83). Era la guerra.

Sin embargo, no debe ocultarse que este entusiasmo en el que participaban los jóvenes (intelectuales o no), animados por la propaganda, tenía su contrapunto y su pavor. Entre los intelectuales mayores hubo escepticismo y pesimismo por la guerra, como nos muestra el propio Manuel Azaña. Pero también hubo jóvenes que no quisieron hacerla. Muchos que sentían horror a la guerra, «psicosis de trinchera», «neurosis de guerra por miedo insuperable», como diagnosticaban a veces los médicos de campaña o como expusieron en ocasiones los comisarios. Y se produjeron huidas, deserciones, automutilaciones y un endurecimiento de la legislación en la zona republicana, especialmente a medida que avanzaba (y se perdía) la guerra (Núñez-Balart, 2012; Romeru y Rahona, 2017).

LA EDUCACIÓN EN GUERRA. VALENCIA EN EL NUEVO MAPA UNIVERSITARIO

Tras las elecciones de febrero del 36 y la victoria del Frente Popular, la política educativa republicana volvió a sus orígenes. Marcelino Domingo ocupó el Ministerio de Instrucción y se inició la revisión legislativa de los gobiernos de derecha. Cataluña recuperó la autonomía y su Universidad el patronato y al rector Bosch Gimpera. La prioridad de la escuela primaria volvió a relanzarse con un nuevo plan de creación de escuelas, así como el proyecto de desarrollar la enseñanza laica, creándose nuevos institutos y convocándose plazas de profesorado. Pero la guerra alteró las circunstancias y la educación en la zona republicana inició una nueva etapa muy distinta. El peso político de las organizaciones obreras y sindicales, la diversidad de poderes, las iniciativas educativas de las organizaciones sindicales y obreras, la lucha contra el analfabetismo, las milicias de la cultura, las Brigadas Volantes, los clubs de educación del ejército, las escuelas de militantes y, en fin, la difusión cultural de los medios de comunicación y propaganda nos sitúan ante una experiencia tan singular como excepcional (Fernández, 1984; Mayordomo y Fernández, 1993).

La educación, especialmente la primaria y la alfabetización de adultos, fue considerada como factor de articulación ideológica. De la escuela «neutral», con maestros liberales y respetuosos con la conciencia de los niños, se pasó a la escuela «antifascista», que se planteaba comprometerlos políticamente con la causa. Aunque no faltaron pedagogos anarquistas, como Joan Puig Elías, que no querían que «se envenenase» la conciencia del niño, la escuela que predominó estuvo politizada. Se incidió en la escolarización masiva y la alfabetización de adultos. Pese a la guerra, se crearon unas 7.000 escuelas, aprovechando confiscaciones de edificios religiosos, particulares y colegios confesionales, con lo que se consumaba de un plumazo la Ley de Congregaciones. Otra cuestión fue el problema de los maestros: muchos estaban movilizados y algunos habían sido depurados, por lo que hubo que improvisar personal para atender las necesidades mediante cursillos breves y certificados de aptitud, contratándose a personas procedentes de escuelas laicas o ligadas a las organizaciones de izquierda. Estas circunstancias repercutieron en la calidad, pero no empañan el esfuerzo por la escolarización de la población infantil y la alfabetización de adultos y soldados. La enseñanza secundaria también conoció experiencias similares de concepciones y planteamientos comprometidos con el antifascismo e iniciativas revolucionarias, como el intento de abrir este nivel educativo a trabajadores, preparándose bachilleratos abreviados e institutos para obreros (Ibáñez, 2018).

En la Universidad, la historia fue diferente. La juventud, en Europa, conoció el empuje de un protagonismo social inédito desde la posguerra de 1914-18. En España también: se politizó combatiendo el Plan Callejo. Nació entonces la Federación Universitaria Escolar (FUE), expresión de la politización izquierdista de muchos estudiantes, mientras otros reforzaron la obediencia católica intransigente u otros más se vieron, desde 1933, atraídos por el SEU, el fascio universitario español.

Pero, para la Universidad republicana en guerra, nos interesan los jóvenes de izquierda. «El artista joven –escribirá Ramón J. Sender en 1932 en Orto– espera la revolución a la que se entrega en cuerpo y alma». Miguel Hernández lo versificó con la fuerza de su palabra, ya en marcha la guerra (Viento del Pueblo, 1937):

Los quince y los dieciocho,

los dieciocho y los veinte…

Me voy a cumplir los años

al fuego que me requiere,

y si resuena mi hora

antes de los doce meses,

los cumpliré bajo tierra.

Yo trato que de mí queden

una memoria de sol

y un sonido de valiente (1986: 336).

Al estudiante de izquierda le pasaba lo mismo que al artista joven que decía Sender (1932): se fue politizando, especialmente desde la llegada de Hitler al poder. La historia de la FUE así lo muestra. Nació contra Primo de Rivera en el curso 1926-27, se inspiraba en el humanismo de la ILE, se definió como organización estudiantil profesional, apolítica y aconfesional para defender la democratización de la Universidad, el progreso y la cultura, pero desde el primer día quedó como organización que agrupaba a los estudiantes de izquierda y como asociación alternativa a las confesionales. Con la marea ascendente del fascismo, la llegada de Hitler al poder, la reacción de la derecha católica española en el Gobierno radical y radical-cedista, la revolución de octubre del 34 y la represión subsiguiente, la FUE se radicalizó y devino «antifascista». A principios de 1934 nació Frente Universitario, portavoz de una organización (BEOR) cada vez más influyente en la FUE. Mientras, muchos de sus miembros se afiliaban a las Juventudes Socialistas y a la Unión de Juventudes Comunistas, y desde la fusión de estas en marzo de 1936, fueron militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) (Mancebo, 1988: 54).

Con el triunfo del FP, la FUE decidió acelerar el cambio de rector, cargo que desde 1934 ejercía Fernando Rodríguez Fornos. La junta directiva del sindicato de los estudiantes se encerró en la Universidad, tomó el Rectorado y solicitó al catedrático de fisiología José Puche que ocupase provisionalmente el cargo. Con la conformidad del ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, a quien llamaron los estudiantes para dar cuenta de su acción y propuesta, Puche fue nombrado interinamente hasta abril, cuando el Claustro lo eligió.1 Cuando se produjo el golpe de Estado, el nuevo rector envió un telegrama al presidente del Gobierno, Giral, en el que manifestaba lealtad a la República. Pero todo cambió desde ese día.

Con la guerra, la mayor parte de los estudiantes y los profesores jóvenes se presentaron voluntarios o fueron movilizados. Con todo, y pese a tan importante ausencia, como se ha indicado, hubo determinación y empeño de los gobiernos republicanos por mantener la institución en funcionamiento: prestando servicio en el aula, el hospital, el laboratorio o la salvaguarda del patrimonio. A ello se añadía la división territorial de España que comportaba el conflicto, con universidades en la zona leal y otras en la que controlaban los sublevados. Las autoridades republicanas reorganizaron el mapa universitario: la Universidad de Madrid, con sus instalaciones en la misma línea del frente, fue parcialmente trasladada a Valencia, aunque en Madrid quedaron la Facultad de Medicina completa y otras cátedras necesarias para las atenciones sanitarias; la de Murcia fue cerrada, sus instalaciones se habilitaron como hospital militar y cuartel de las Brigadas Internacionales, y sus profesores agregados a Valencia, como también fue el caso de otros que pertenecían a universidades de la zona franquista y se hallaban en la republicana cuando estalló la guerra, o se pasaron; en total, se incorporaron 37 profesores, de los que 24 eran catedráticos, entre los que cabe citar a Arturo Duperier en Ciencias o José Gaos en Letras. También se incorporó a Valencia personal de servicios como bibliotecarios, como fue el caso de María Moliner. En resumen, el mapa universitario republicano lo conformaban Valencia, sobredimensionada (al agregársele Murcia, parte de Madrid y catedráticos sueltos de otras universidades), Madrid (disminuida) y la Autónoma de Barcelona.

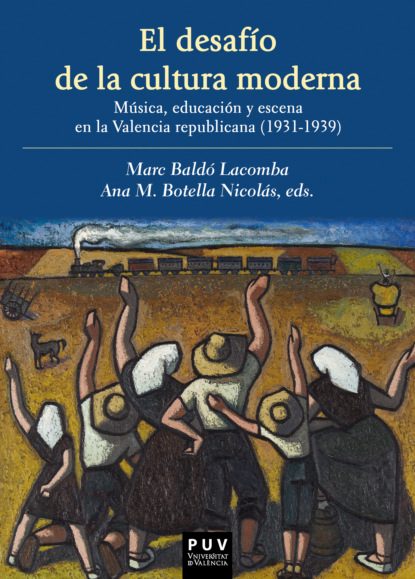

Todas las actividades académicas se llevaron a cabo con los profesores que permanecieron leales a la República. La depuración republicana empezó con el ministro Francisco Barnés, de Izquierda Republicana, que el 21 de julio de 1936 cesó a todos los funcionarios que habían participado en el golpe militar. A partir de agosto empezaron a aparecer las listas de cesados. Eran destacados conspiradores –Sainz Rodríguez, Enrique Suñer, etc.– o personas halagadas por los franquistas que firmaron manifiestos contra la República y a favor del sanguinario golpe de Estado (como hizo el contradictorio Unamuno, que aquel verano se dedicó a desafiar con bravuconadas a las autoridades republicanas). Con todo, no fue hasta el ministerio del comunista Jesús Hernández, del Gabinete Largo Caballero, cuando se asentó la depuración republicana. El decreto de 27 de septiembre de 1936 establecía el sistema para todos los funcionarios: quedaban en suspensión de sus derechos y se les obligaba a presentar una instancia con un cuestionario sobre sus actividades políticas en el plazo de dos meses (los que estaban en zona rebelde lo harían el mes después de ocuparla la República). Cada ministerio resolvería sobre sus funcionarios, pudiendo sancionar de tres formas: separándolos del servicio, jubilándolos forzosamente y declarándolos disponibles gubernativos (con pérdida de la tercera parte del sueldo) a la espera de un destino por determinar. La medida se tomaba a tenor de «las circunstancias» para «mantener el espíritu de este momento». En este aspecto conviene hacer notar la diferencia de la depuración franquista, que tenía «voluntad permanente». Más tarde, en agosto de 1937, en previsión del inicio del curso 1937-38, se requirió que los funcionarios se presentasen a sus puestos. A los que no se presentaron –por estar en el extranjero usualmente u ocultos– en los plazos previstos, se les aplicó el artículo 171 de la Ley Moyano de 1857, que preveía el cese del funcionario. Esta medida afectó a veinte profesores, muchos de ellos la flor y nata de la intelectualidad española –Ortega y Gasset, Américo Castro, Sánchez Albornoz, Blas Cabrera, José A. Zubiri, etc.–, que se hallaban en el exilio. Se trataba de profesores que habían huido al extranjero, muchos de ellos destacados republicanos que siguieron en el exilio después de acabar la guerra y fueron depurados por los franquistas. A estas huidas, se añadieron otras en 1938, como es el caso de los profesores José Gaos y Medina Echeverría. El miedo y el instinto de conservación pesaban. El historiador Sánchez Albornoz, republicano moderado pero comprometido, presidente más tarde de la República en el exilio, era embajador en Lisboa cuando estalló la guerra. Allí estuvo hasta la ruptura con Portugal. Acosada la legación diplomática por el Gobierno de Salazar, temía ser deportado y entregado a los militares sublevados, como hicieron con muchos españoles. En estas circunstancias huyó a Francia, víctima del pánico. Luego, en 1937, Sánchez Albornoz atravesó la frontera de la España en guerra y se entrevistó con Azaña, correligionario político del medievalista. El presidente le reprochó el comportamiento: «¡Republicanos para ser ministros y embajadores en tiempos de paz; republicanos para emigrar cuando hay guerra!». El profesor aceptó la crítica: «Es verdad, no he sido un héroe» (Cabeza, 1992). Quienes no hemos afrontado el peligro de represión y muerte no debemos juzgar a estas personas.

Los catedráticos sancionados por la República fueron, en total, 155, de los cuales 109 serían separados definitivamente de sus puestos; la depuración franquista afectó a 193 catedráticos, de los que 140 fueron separados definitivamente. En la Universitat de València la depuración republicana afectó a 22 catedráticos y 16 auxiliares, en total 38 profesores (dos tercios separados definitivamente), lo que supone casi la mitad de la plantilla. La depuración franquista en esta Universidad, contando catedráticos y auxiliares, afectó a 13 y 6 respectivamente.