El sistema financiero a finales de la Edad Media: instrumentos y métodos

- -

- 100%

- +

EL SISTEMA FINANCIERO A FINALES DE LA EDAD MEDIA: AGENTES, INSTRUMENTOS Y MÉTODOS

PERE ORTÍ GOST

PERE VERDÉS PIJUAN (coords.)

EL SISTEMA FINANCIERO A FINALES DE LA EDAD MEDIA: AGENTES, INSTRUMENTOS Y MÉTODOS

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Esta obra se enmarca en los proyectos de investigación: «Mercado financiero y pequeñas ciudades en la Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV» (ref. HAR2011-27121) y «Financieros al servicio del poder en la Corona de Aragón (s. XIV-XV): métodos, agentes, redes» (ref. HAR2011-24839). Constituye, asimismo, una de las actividades del Grupo de Investigación Consolidado «Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval» (ref. 2017-SGR-1068) y de la Red de Investigación Arca Comunis en fiscalidad y finanzas públicas en los reinos hispánicos (s. XIII-XXI).

Agradecemos todo el apoyo prestado por el Ayuntamiento de Cardona a la celebración del coloquio que da origen al volumen, sin el cual este no habría sido posible.

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, foto químico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el per miso previo de la editorial.

© Los autores, 2020

© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2020

Publicacions de la Universitat de València

http://puv.uv.es Publicacions@uv.es

Maquetación: Letras y Píxeles, S.L.

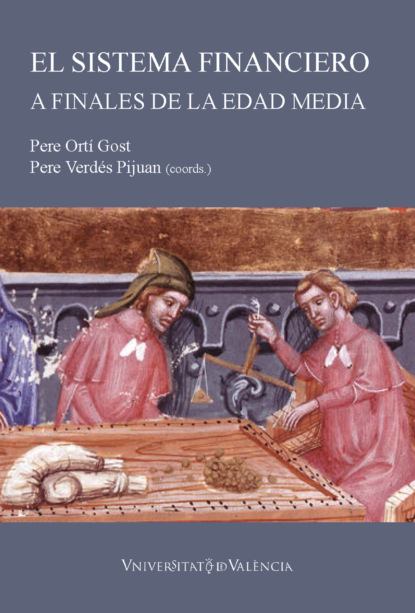

Ilustración de la cubierta:

Detalle del Psalterio Anglocatalán de París, París, BNF, ms. Lat. 8846, segundo cuarto del s. XIV

Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera

ISBN: 978-84-9133-317-3

Edición digital

ÍNDICE

PRESENTACIÓN, Pere Orti Gost y Pere Verdés Pijuan

SECCIÓN I: Instrumentos de crédito e instituciones

CRÉDIT ET RENTES EN GRAIN DANS LES CAMPAGNES NORMANDES (XIIIe-XVe SIÈCLES): À PROPOS D’UNE ENQUÊTE EN COURS

Mathieu Arnoux

FOREIGN INVESTMENT IN PUBLIC DEBT IN THE NORTHERN LOW COUNTRIES, FIFTEENTH TO SIXTEENTH CENTURIES

Jaco Zuijderduijn

FIANZAS Y FIADORES EN EL SISTEMA FINANCIERO CASTELLANO A FINES DEL MEDIEVO: INSTITUCIONES GENERADORAS DE CONFIANZA

David Carvajal de la Vega

CREDIT AGREEMENTS AND LITIGATION OVER DEBT IN ENGLISH MANORIAL COURTS

Phillipp R. Schofield

SECCIÓN II: El sistema financiero

LA HACIENDA MUNICIPAL DE ZARAGOZA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV: OPERACIONES FINANCIERAS Y RELACIONES CREDITICIAS

Mario Lafuente Gómez

LOS LIBROS DEL RACIONAL DE MANRESA (1408-1412): LA CLAVE DE UN SISTEMA FINANCIERO MUNICIPAL

Pere Verdés Pijuan

LOS CAMBISTAS DUSAI-GUALBES COMO GESTORES DE LA DÉCIMA DE 1371: ESTUDIO DEL MODUS OPERANDI Y DE LA RED CLIENTELAR EN LA CORONA DE ARAGÓN

Jordi Morelló Baget y Esther Tello Hernández

TÈCNIQUES BANCÀRIES A LA CATALUNYA BAIXMEDIEVAL EN EL MIRALL DE LA DOCUMENTACIÓ NOTARIAL

Albert Reixach Sala

PAYING WITH DEBTS: THE USE OF CREDIT AS A MEANS OF PAYMENT IN THE LATE MIDDLE AGES

Antoni Furió Diego

CRÈDIT I ESTRATÈGIES COMERCIALS A LES CORTS JURISDICCIONALS D’ABAST LOCAL (SEGLES XIV-XV)

Xavier Marcó i Masferrer i Lluís Sales i Favà

SECCIÓN III: Los agentes del crédito

EL CRÉDITO JUDÍO EN LA ECONOMÍA DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES: EL CASO DE LA VILLA DE PERALADA, CIRCA 1300

Víctor Farías Zurita

EL PAPEL DEL CRÉDITO EN LA VIDA DEL CAMPESINADO ANDALUZ EN LA BAJA EDAD MEDIA

Mercedes Borrero Fernández

DIVERSITÉ ET INTERACTIONS DES ACTEURS DU CRÉDIT URBAIN: RÉSEAUX, OUTILS, IMPLICATIONS SOCIO-POLITIQUES DANS LES PAYS-BAS MÉRIDIONAUX AU XIVe SIÈCLE

Claire Billen

EL PAPER DELS CANVISTES VALENCIANS EN L’INCIPIENT NEGOCI FISCAL DEL SEGLE XIV

Vicent Baydal Sala

LA PRIMA SPERIMENTAZIONE DI BANCA PUBBLICA CITTADINA: I MONTI DI PIETÀ TRA MEDIO EVO ED ETÀ MODERNA

Maria Giuseppina Muzzarelli

LA IGLESIA COMO INSTITUCIÓN ACREEDORA: EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA CAJA DE LAS COTIDIANAS DISTRIBUCIONES DE CARDONA (1407-1447)

Andrés Galera Pedrosa

PRESENTACIÓN

Pere Orti Gost y Pere Verdés Pijuan

Durante las últimas décadas, la historiografía ha mostrado cómo el crédito, en sus diferentes formas, impregnaba el conjunto de la sociedad del Occidente bajomedieval, hasta el punto de convertirse en uno de los elementos clave a la hora de explicar el origen y desarrollo de la –llamada– «crisis» de los siglos XIV-XV. Ahora bien, todavía no se conoce suficientemente bien cómo se articularon ni cuál fue el nivel de integración de todas estas variadas formas de crédito. Dicho en otras palabras, resulta difícil establecer cuáles fueron los primeros pasos en la construcción de un sistema complejo y diverso, que abarcó tanto el ámbito público como el privado, y que conectó y dio servicio a un amplio espectro social y territorial mediante variados instrumentos y métodos crediticios. Para contribuir a conocer un poco mejor este proceso así como las características precisas y el alcance del entramado financiero que aparece al final de la época medieval se plantea la presente obra, que tiene como objetivo fundamental el estudio concreto de algunos de sus principales componentes.

El origen del libro se remonta a un coloquio celebrado en el emblemático parador nacional de Cardona los días 19 y 20 de septiembre de 2013, y organizado de forma conjunta por los proyectos de investigación «Mercado financiero y pequeñas ciudades en la Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV» (ref. HAR2011-27121) y «Financieros al servicio del poder en la Corona de Aragón (ss. XIV-XV): métodos, agentes, redes» (ref. HAR2011-24839), con la activa colaboración del Ayuntamiento de Cardona.

Cabe recordar que el primero de los citados proyectos tenía como objeto de estudio básico las pequeñas ciudades: la estructura urbana más característica de la Cataluña situada al norte del Llobregat, la llamada «Cataluña Vieja». Estos centros pueden entenderse también como mercados financieros a pequeña escala que ofrecían capitales o bienes a crédito a la población campesina de su entorno y que estaban conectados entre sí formando redes progresivamente más integradas. En este contexto, uno de los propósitos del proyecto era comprobar el nivel de articulación de los distintos mercados financieros a partir del grado de convergencia de los tipos de interés nominal que pueden observarse en los distintos mercados. En segundo lugar, se pretendía estudiar el papel que desempeñaba el crédito en el comercio de paños y de cereales, por ejemplo, a la hora de capitalizar sociedades mercantiles o de permitir un determinado nivel de consumo de los campesinos, independientemente de la estacionalidad y/o discontinuidad de sus ingresos. Finalmente, otro de los objetivos del proyecto era el análisis de las redes clientelares que las citadas relaciones económicas entre campesinos y mercaderes tanto locales como regionales generaban. Todo ello, a partir de algunos casos especialmente bien documentados y del estudio sistemático de los protocolos notariales y los libros de la corte del baile local.

Por su parte, el segundo proyecto constituía un intento de aproximación a la vertiente social de las finanzas públicas en Cataluña entre 1350-1450, priorizando el análisis particular de los principales individuos y grupos que «sirvieron» a los intereses de las distintas instancias (monarquía, municipios, Cortes, Iglesia y señoríos) depositarias de una parte del poder público a finales de la época medieval. Partiendo de la premisa de que aquellos organismos constituyeron, durante los siglos XIV-XV, agentes económicos de primer orden, tres eran los objetivos básicos que perseguía el proyecto. En primer lugar, se proponía determinar hasta qué punto los bienes y servicios requeridos por las instancias de poder arriba mencionadas fueron proporcionados por determinados financieros o grupos financieros que actuaron simultáneamente en diversos ámbitos institucionales. Asimismo, se pretendía caracterizar a estos individuos y/o grupos: quiénes eran exactamente, cuáles fueron los principales métodos que utilizaron y de qué forma se organizaron para conseguir sus objetivos. Finalmente, otro de los propósitos del proyecto era observar las repercusiones concretas que tuvieron las poderosas dinámicas económicas creadas tanto por los citados organismos como por los financieros que actuaron a su servicio en la vertebración económica del territorio.

En este contexto teórico, por tanto, se planteó el coloquio de 2013, cuyas jornadas de trabajo acogieron a una veintena de reconocidos ponentes de diferentes países europeos así como a otros investigadores especialistas o interesados en el tema, que actuaron como discussants para enriquecer el intercambio de ideas. En las intervenciones y debates que tuvieron lugar en dicho encuentro se realizó un análisis comparativo de los instrumentos de crédito y de los métodos financieros utilizados por diferentes tipos de agentes –como se ha dicho– tanto a nivel público como privado, y tanto en la ciudad como en el campo, sin que muchas veces –tal como se hizo patente– pudieran distinguirse las fronteras entre los distintos ámbitos. Concretamente, se contemplaron tres líneas de análisis fundamentales: 1) el origen, las características y la difusión de determinados instrumentos formales de crédito: contratos públicos, instrumentos privados, obligaciones en corte jurisdiccional…; 2) el uso de los registros contables, prestando una atención especial a las relaciones crediticias que se escondían tras los asientos; 3) los agentes financieros y su estructura de negocios: compañías, sociedades, tablas de cambio y otras formas de organización comercial y financiera. Lógicamente, la Cataluña bajomedieval ocupó un lugar privilegiado en la reunión, dado que esta se planteó fundamentalmente como la búsqueda de los puntos de intersección entre los dos proyectos organizadores. Pero también quiso darse cabida a otras realidades históricas, tanto peninsulares (Corona de Aragón y Castilla) como europeas (Francia, Inglaterra, Italia y Países Bajos), para ofrecer el contrapunto al caso catalán.

Fruto de una selección de las ponencias presentadas al seminario, más algunos otros estudios añadidos a posteriori para enriquecer el contenido de la obra, son los 16 trabajos que aquí se publican, centrados en Cataluña (5), la Corona de Aragón (4), Castilla (2) y otras regiones del Occidente europeo (5) durante la baja Edad Media y principios de la Moderna. Cabe advertir que prácticamente todos estos estudios fueron entregados con anterioridad a 2017 y que por razones diversas la publicación se ha retrasado más de lo que más de lo que hubiéramos deseado. Ello explica que, lamentablemente, no hayan podido incluirse referencias bibliográficas posteriores a dicha fecha, salvo en el caso de publicaciones en prensa citadas como tales en los textos originales y completadas en pruebas de imprenta.

Hecha esta salvedad, y por lo que se refiere al contenido del libro, resulta difícil sintetizar las cuestiones tratadas en unas pocas líneas, ya que más allá del criterio geográfico y de las directrices generales del coloquio celebrado en 2013 no siempre pueden distinguirse con nitidez los límites entre los temas tratados en los distintos estudios. Pese a todo, si tenemos en cuenta el aspecto priorizado en cada uno de ellos, podemos agruparlos en los tres grandes ámbitos arriba mencionados: los instrumentos y las instituciones que posibilitaron las operaciones de crédito, las fuentes contables o de otro tipo que permiten su estudio y los agentes que, como acreedores, deudores o intermediarios, realizaron dichas transacciones crediticias.

Dentro del primer ámbito, hallamos cuatro estudios que se centran fundamentalmente en el análisis de un determinado instrumento de crédito o de instituciones relacionadas con este tipo de transacciones financieras.

Así, por ejemplo, el de M. Arnoux tiene por objeto las operaciones crediticias que se establecieron en torno a la compraventa de rentas frumentarias en la campiña normada durante los siglos XIII-XV. Dichas rentas frumentarias se convirtieron en este caso en un activo que proporcionaba a los deudores sumas considerables de capital con las que incrementar las propiedades agrarias o realizar inversiones en infraestructuras productivas, y a los acreedores –monjes, habitualmente– una importante cantidad de cereal con el que aprovisionarse y especular. Todo ello gracias un instrumento que, además, permitía esquivar la creciente inestabilidad monetaria provocada por las políticas fiscales de la monarquía desde finales del siglo XIII.

El mercado de rentas es el objeto de estudio de J. Zuijderduijn, que centra su análisis en la capacidad de los gobernantes de las ciudades del norte de los Países Bajos para endeudarse a lo largo de la baja Edad Media. Con la vista puesta en la historiografía más reciente sobre el tema, se estudian en primer lugar los instrumentos financieros y las estructuras de mercado que posibilitaron la transferencia de ahorro y la «inversión extranjera» en dicha deuda; seguidamente, se analiza la procedencia geográfica concreta de los acreedores foráneos que compraron títulos en las ciudades de Leiden, Groninguen y Nimega; por último, se pasa revista a las tasas de interés de la deuda pública documentada en el conjunto de los territorios de la actual Holanda hacia 1514. En última instancia, el objetivo del autor es poner de manifiesto la eficiencia de los mercados financieros de la época y contradecir de este modo las tesis de D. Stasavage que, basándose sobre todo en el caso italiano, consideraba las finanzas públicas como un asunto fundamentalmente local.

Centrándose en la Castilla tardomedieval y la relación que se estableció entre el crédito privado y las instituciones legales, D. Carvajal analiza una figura poco considerada hasta el momento: la fianza. Esta institución alcanzó plena vigencia a fines del siglo XV, dotando de seguridad y confianza negocios y operaciones financieras de todo tipo: obligaciones, cartas de pago, cartas de arrendamiento, etc. Según el autor, no se trataba de un mero formalismo o de una cláusula vacía de contenido, sino de una garantía real junto al contrato notarial y a la justicia, que permitían al acreedor hacer valer sus derechos de forma efectiva. Más allá de este hecho, se pone de manifiesto también el papel jugado por las relaciones sociales a la hora de establecer las fianzas así como su importancia para la consolidación y el desarrollo de transacciones a todos los niveles en un sistema financiero en pleno auge a inicios de la Edad Moderna.

Por último, dentro del ámbito institucional se sitúa asimismo la contribución de Ph. Schofield quien, tomando como referencia los pleitos sobre deudas que se documentan en las curias señoriales inglesas, analiza el papel desempeñado por algunos «agentes» externos en la consolidación y el desarrollo de las operaciones crediticias en el mundo rural de finales del siglo XIII y principios del XIV. Para ello, en la primera parte del trabajo, se pasa revista a las principales características que, según los numerosos estudios realizados sobre el tema durante la última década, presentaban los litigios relacionados con el crédito en las cortes señoriales entre 1250 y 1350 aproximadamente. En la segunda parte, el autor se centra en uno de los elementos observados por la historiografía, esto es, la progresiva complicación de los procedimientos y argumentos legales como consecuencia de la intervención en los pleitos de profesionales del derecho o bien de litigantes que no era campesinos, destacándose especialmente la influencia de mercaderes y ciudadanos. Una influencia que, tal como concluye Schofield, presentaba similitudes, pero también diferencias en las distintas regiones del país en función de distintos factores.

Por lo que respecta al segundo ámbito, el volumen incluye otros seis estudios que nos muestran el desarrollo del sistema financiero en general y el recurso al crédito en particular a la luz de fuentes diversas, entre las que destacan los registros contables y la documentación notarial.

En el primero de ellos, M. Lafuente analiza la evolución de la hacienda municipal de la ciudad de Zaragoza durante la segunda mitad del siglo XIV, tomando como referencia tres libros de mayordomía localizados por el autor para los ejercicios 1368-1369, 1372-1373 y 1373-1374. Más allá de las distintas partidas de ingresos y gastos del concejo documentadas durante aquellos años, se presta especial atención a las grandes operaciones financieras realizadas previamente por las autoridades locales, entre 1356 y 1365, para subvenir a las demandas reales y a los dispendios bélicos provocados por la guerra contra Castilla. Tal como se observa en los registros estudiados, fruto de estas operaciones se inicia el proceso de consolidación de la deuda censal en el municipio zaragozano y la adopción del impuesto indirecto como principal recurso para hacer frente tanto al pago de los intereses como a su amortización.

La contabilidad municipal constituye, asimismo, el principal objeto de estudio del trabajo presentado por P. Verdés, quien muestra la implementación por parte de las autoridades municipales de la ciudad catalana de Manresa de un sistema financiero de raigambre mercantil que les permitía, a nivel local, conseguir liquidez sin tener que recurrir al endeudamiento censal. Para ello resultaba clave la figura del interventor general o racional, creado durante el segundo tercio del siglo XIV y encargado de supervisar el funcionamiento integrado de todas las administraciones que componían la hacienda local mediante una compleja contabilidad que recuerda claramente a la de «partida doble». Concretamente, se estudian los libros diario, mayor e índice elaborados por este interventor para los años 1408-1412, poniéndose de manifiesto las innumerables relaciones crediticias que se establecían con toda la pléyade de individuos que eran deudores o acreedores del consistorio.

Otra contribución basada en registros contables es la de J. Morelló y E. Tello, que se sirven de una fuente excepcional, el libro de la recaudación de la décima otorgada al rey de Aragón en 1371, para estudiar la actividad de la banca Dusai-Gualbes. El trabajo arroja luz sobre el modus operandi de los cambistas E. Dusai y J. Gualbes que, entre 1359 y 1375, se contaban entre los principales acreedores de la monarquía aragonesa. En este caso, se analiza la asignación del citado impuesto pontificio a cambio de un adelanto de más de 31.000 libras y se muestra, entre otras cosas, el sistema creado para la percepción del tributo. Morelló y Tello destacan la vasta red de colaboradores con la que contaban los banqueros en toda la Corona y los beneficios obtenidos por la banca, procedentes fundamentalmente de los intereses de demora cobrados por préstamos que no eran devueltos en el plazo establecido (remogubells).

La banca es también el tema del estudio presentado por A. Reixach, quien pone de manifiesto la ausencia de documentación específica para el estudio de este negocio financiero en la Cataluña de los siglos XIV-XV; como es sabido, tan solo se han conservado algunos libros de cuentas de la banca Descaus-Olivella, como consecuencia de su quiebra y la posterior intervención de la monarquía. Ante este hecho, el autor propone analizar las técnicas bancarias a través de los datos indirectos que ofrece la documentación notarial, en particular, la conservada en la ciudad de Girona. Concretamente, se repasan los establecimientos bancarios existentes en dicha localidad y sus titulares, las fuentes disponibles para estudiar su actividad y las posibilidades que ofrecen los registros notariales a la hora de interpretar las variadas operaciones financieras que realizaban los profesionales del sector.

La documentación notarial constituye, asimismo, el punto de referencia para la investigación de A. Furió, que se centra en el microanálisis de un protocolo valenciano de mediados del siglo XIV. En este caso, el registro del notario Vivet de Jusseu permite al autor explorar el papel del crédito en el mundo rural, donde las transacciones a menudo no eran pagadas con moneda contante, sino mediante la cesión de créditos a terceros. Por un lado, la existencia de estas complejas operaciones, interconectadas por múltiples relaciones entre sí, dan cuenta del dinamismo del mercado financiero, en el que participaban, además de campesinos y nobles, actores de extracción diversa y con distintas motivaciones. Por otro lado, el dossier analizado constituye un claro ejemplo del predominio del documento escrito en la sociedad medieval valenciana así como del papel central desempeñado por el notario y las instituciones legales a la hora de asegurar los derechos de propiedad y las operaciones de crédito.

Finalmente, desde una perspectiva próxima a la de A. Furió, el trabajo de X. Marcó i Ll. Sales tiene como propósito estudiar el crédito y la morosidad a partir de las reclamaciones contenidas en los registros de las cortes jurisdiccionales, las llamadas cortes del batlle, de las «pequeñas ciudades» del noreste catalán durante el siglo XIV. Estas cortes, tal como indican los autores, constituían una de las «infraestructuras centrales» (junto al mercado, la notaria, el almudín…) habilitadas por los señores con el fin de organizar y dinamizar la actividad económica de sus territorios. Tal como demuestran los libros de corte, la existencia de un marco jurisdiccional equiparable (que no compartido) y hasta cierto punto estandarizado proporcionaba la estabilidad institucional necesaria para la transferencia de deudas a terceros y su recuperación en caso de impago. Este hecho permitía que el mercado financiero fluyera con normalidad y también que se establecieran sinergias comerciales entre las pequeñas ciudades y los campesinos del entorno.

Como se ha apuntado, los seis últimos artículos del tercer y último apartado del volumen tienen como denominador común el estudio del sistema financiero bajomedieval desde la perspectiva de los agentes que participaban en las operaciones de crédito, esto es, acreedores, intermediarios y deudores.

En el primero de ellos, V. Farías se ocupa de uno de los acreedores por antonomasia en la sociedad medieval, los judíos, en este caso los de la villa catalana de Perelada alrededor de 1300. Concretamente, el objetivo del estudio es analizar las actividades económicas y el préstamo hebreo en esta pequeña localidad ampurdanesa a partir de la documentación notarial conservada en el Archivo Histórico de Girona, con el propósito final de determinar el porqué de su dedicación preferente al crédito a interés. Todo parece indicar que la educación y cualificación de los judíos establecidos en Peralada les permitió aprovechar las oportunidades que ofrecía la urbanización a pequeña escala del territorio y la demanda de capital de una economía en crecimiento. De este modo, la comunidad hebrea se convirtió en otro de los elementos que impulsó el crecimiento de la población y su entorno, contribuyendo asimismo a reforzar su centralidad comercial y financiera.