El sistema financiero a finales de la Edad Media: instrumentos y métodos

- -

- 100%

- +

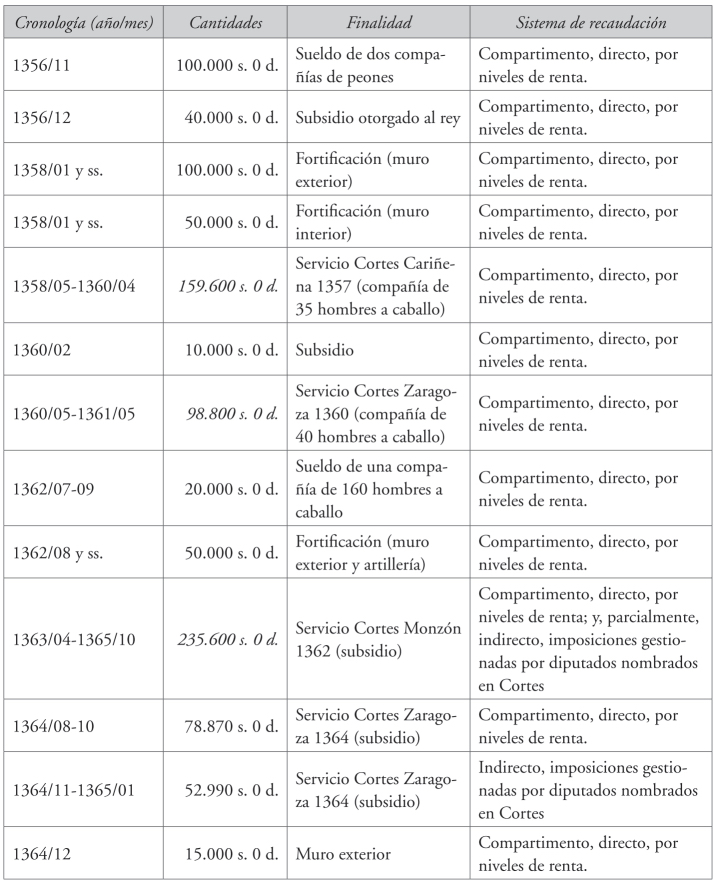

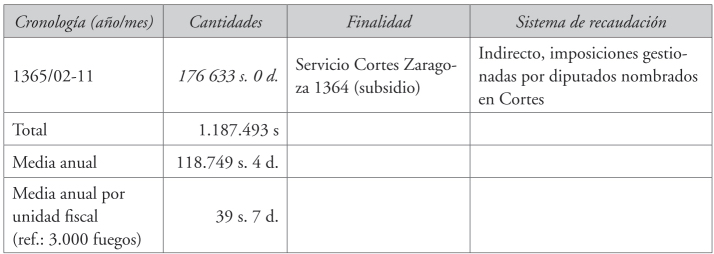

Sin embargo, la secuencia de este proceso en la capital del reino sitúa la emisión de deuda a largo plazo, así como la adopción de las sisas entre los mecanismos propios de la fiscalidad local, en una cronología sensiblemente posterior. En efecto, poco antes de 1368, el concejo zaragozano había empezado ya a vender censales y/o violarios,63 y, casi veinte años después, en 1386, solicitó y obtuvo del rey la potestad para recaudar y gestionar, bajo ciertas condiciones, un conjunto de sisas relativamente amplio.64 Evidentemente, la originalidad de esta segunda medida es muy relativa, ya que en Zaragoza, como en otras muchas localidades aragonesas, se habían recaudado impuestos indirectos sobre el consumo con anterioridad, pero no es menos cierto que, al menos durante el siglo XIV, la utilización de este recurso puede ser calificada de excepcional. De hecho, en la capital del reino únicamente se ha documentado en tres coyunturas muy concretas: en 1319-1320, para sufragar parte de un subsidio de 50.000 sueldos barceloneses concedido a Jaime II;65 en 1336, para costear una reparación del Puente Mayor;66 y en 1363-65, para recaudar parte de los servicios otorgados a Pedro IV por las Cortes generales de Monzón (1362-1363) y las de Zaragoza (1364).67 Conviene subrayar, asimismo, que existe una diferencia sustancial entre las dos primeras coyunturas citadas y la tercera, ya que, mientras en aquellas estamos hablando de un impuesto de ámbito estrictamente municipal, en esta última se trata de un impuesto general reglamentado, recaudado y gestionado por diputados nombrados en Cortes.

Aunque no ha podido documentarse, por el momento, ninguno de los contratos de venta de censales y/o violarios por parte del consistorio zaragozano, nuestra hipótesis es que los primeros fueron emitidos entre mediados de 1363 y comienzos de 1366, es decir, entre el periodo de vigencia del servicio concedido a Pedro IV en las Cortes generales de Monzón de 1362-1363, cuya recaudación global hubo de realizarse mediante un severo sistema de anticipaciones, y la compra del señorío de Zuera y sus aldeas por orden del rey.68 Así, en una coyuntura crítica, después de casi una década de elevada presión fiscal, los jurados de la ciudad habrían decidido emitir deuda a largo plazo, a través de la venta de censales y/o violarios, fórmula que les iba a permitir reunir rápidamente cantidades importantes de capital y, lo que es más importante, posponer su devolución de forma prácticamente indeterminada.

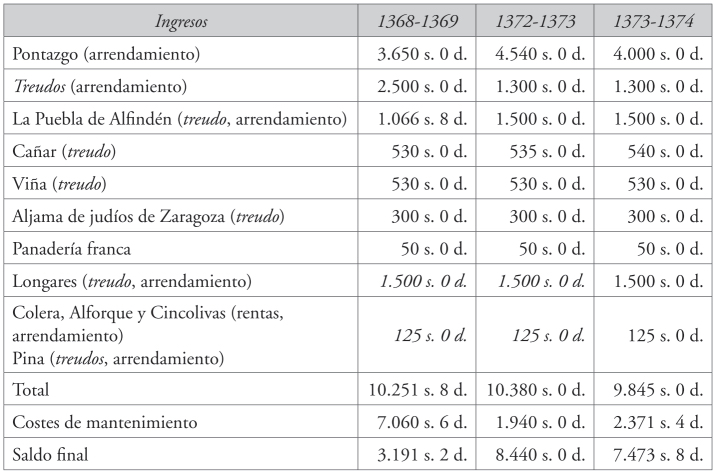

Inicialmente, el pago de los intereses de la deuda fue asumido sin dificultad aparente por el concejo, mediante la recaudación anual de un compartimento extraordinario para hacer frente a esta partida de gastos. Sin embargo, la continuidad de los servicios demandados por la monarquía, junto a las dificultades asociadas a la devolución del principal de los préstamos a largo plazo, terminaron por hacer de la partida destinada a los intereses de la deuda un gasto no tan excepcional, sino, en la práctica, estrictamente regular y, lo que era más grave, sumido en una tendencia al alza difícil de atenuar. Esta tendencia se concretó en un incremento desde los 6.408 s. j. (19,99 % de los gastos del concejo) en el ejercicio 1368-1369, hasta los 15.000 s. j. (45,10 % de los gastos) en 1373-1374, aumento que todavía se mantuvo de forma sostenida al menos hasta 1386, si bien no ha sido posible, hasta el momento, documentar el volumen de la deuda del consistorio en ese último año.69

En nuestra opinión, la importancia de la introducción de los intereses de la deuda entre las partidas de gastos regulares del concejo no debe ser evaluada únicamente desde el punto de vista material, dado que el coste de las pensiones de censales y violarios por ejercicio nunca iba a acercarse, ni remotamente, a los niveles de exacción anual derivados de la fiscalidad real extraordinaria. Su relevancia se encuentra, en cambio, en el hecho de que estos intereses equivalían a un nuevo motivo de exacción, difícil de legitimar y con una fuerte vocación de perpetuidad. En efecto, a la hora de justificar la recaudación de los servicios concedidos a la monarquía, así como de las partidas destinadas a financiar las infraestructuras urbanas, las autoridades municipales se apoyaban habitualmente en la estricta temporalidad de la exacción, dado que los motivos que la justificaban también lo eran. Sin embargo, el pago de los intereses de la deuda era un concepto mucho más difícil de justificar en estos términos, puesto que la única manera de suprimir el motivo de la exacción pasaba por la amortización de la deuda y, para ello, era necesario realizar un nuevo y cuantioso desembolso económico.70 Así, por ejemplo, si estimamos que los primeros contratos de deuda a largo plazo se establecieron a un interés del 10 %, el capital adeudado por la ciudad en 1374 –fecha, todavía, temprana– se situaría en 150.000 s. j.71 Redimir este capital en un único ejercicio habría supuesto al municipio una carga fiscal superior, en un 25 %, a la media anual registrada durante la guerra con Castilla, cuando, como hemos indicado, se dieron los niveles de exacción más elevados de la centuria, tanto en el reino como en el resto de la Corona. En tales condiciones, no es de extrañar que la amortización de la deuda se fuera posponiendo en el tiempo, sin que podamos concretar, por ahora, cuándo se comenzaron a tomar medidas al respecto.

Por otro lado, el creciente peso de la deuda fue determinante para que, en 1386, los magistrados optaran por ampliar las fuentes de ingresos del concejo mediante la recaudación de una variada serie de impuestos indirectos sobre el consumo. El argumento empleado para justificar esta medida fue la necesidad de reparar el Puente Mayor y de acondicionar, al mismo tiempo, la ribera del Ebro, tras los destrozos provocados por una fuerte riada, y su aplicación fue ratificada por Pedro IV en Barcelona, el 6 de abril del citado año, mediante la expedición de un instrumento en el que se incluía, además, una detallada descripción sobre el alcance del impuesto, su periodo de vigencia y el perfil de los contribuyentes.72 Muy probablemente, todas estas condiciones habían sido remitidas, previamente, por los jurados de la ciudad, de modo que en la cancillería real únicamente fuera necesario otorgar la concesión y enunciarla con el debido detalle. En cualquier caso, lo cierto es que en aquel momento el monarca autorizó al consistorio zaragozano para escoger con libertad los productos que deseara gravar –aunque citaba expresamente el trigo, la cebada, la aceituna, el pan, el vino y la carne–, decidir las tasas que considerase oportuno imponer sobre cada uno de ellos y fijar libremente las condiciones de su recaudación. Asimismo, la enumeración de los sujetos fiscales incluía explícitamente a toda la población de la ciudad y sus aldeas, fija y flotante, independientemente de su orden y estatus.73

A pesar de haber sido concebida como una solución eventual, cuya vigencia debía limitarse a ocho años, la utilización del impuesto indirecto en 1386 significó, de hecho, una profunda reestructuración de la hacienda zaragozana, y, tras el vencimiento de esta primera medida, en 1394, el concejo volvió a adoptar soluciones similares en 1404 y en 1414.74 El sentido y la operatividad del impuesto en ambos contextos está, todavía, por estudiar, como lo está también la evolución de la política fiscal de la corporación municipal durante la primera mitad del siglo XV. No obstante, el funcionamiento de la hacienda municipal a mediados de esta centuria permite pensar que las sucesivas corporaciones continuaron recurriendo, más o menos de forma continuada, a las sisas para satisfacer las partidas de gastos extraordinarios y, particularmente, aquella destinada a costear los intereses de la deuda. De hecho, como pusieron de manifiesto Bonifacio Palacios e Isabel Falcón, en 1449 los magistrados zaragozanos volvieron a solicitar al rey, Alfonso V, su autorización para recaudar sisas con el fin de paliar el endeudamiento crónico de la hacienda municipal.75 Finalmente, muy poco después de esta última solicitud y, en cualquier caso, antes de 1453, siempre según los citados autores, el impuesto indirecto terminó convirtiéndose en uno más de los instrumentos fiscales empleados de modo ordinario por el concejo.76

CONCLUSIONES

Los instrumentos básicos de la estructura fiscal desplegada por el concejo de Zaragoza, a mediados del siglo XIV, se apoyaban, como hemos visto, en un cumplido dominio señorial y fundiario, capaz de dar cobertura económica a los gastos ordinarios del consistorio, cuya rentabilidad se completaba, ocasionalmente, mediante la recaudación de compartimentos sobre la base del impuesto directo. La política cívica, y sobre todo la relación con el poder real, disparó el nivel de incidencia de las operaciones extraordinarias y, con ello, la presión fiscal, a partir de 1356, lo que hizo que los jurados se vieran forzados a buscar una nueva fuente de ingresos. La solución consistió, como hemos visto, en la venta de censales y/o violarios desde el trienio 1363-1366, pero la presión derivada del pago de los intereses y, sobre todo, de la necesidad de amortizar la gran cantidad de capital vinculado a la deuda, terminaron obligando, poco más de dos décadas después, a reorganizar la estructura fiscal del concejo, mediante la introducción de las sisas como parte de los instrumentos propios de la fiscalidad municipal en 1386. En adelante, este mecanismo continuó aplicándose de modo regular aunque discontinuo –siempre en función de la coyuntura económica y contando, necesariamente, con la autorización real– hasta que, entre 1449 y 1453, terminó consolidándose entre los procedimiento fiscales ordinarios del concejo.

La evolución que acabamos de resumir y que hemos tratado de explicar en detalle a lo largo de estas páginas demuestra que los procesos de endeudamiento censal y consolidación progresiva del impuesto indirecto se desarrollaron, en las tres mayores ciudades de la Corona de Aragón, dentro de una secuencia mucho más próxima cronológicamente de lo que hasta ahora se había venido afirmando. Así, la primera emisión de censales y/o violarios por parte de la ciudad de Zaragoza (1363-1366) se situaría casi cuatro décadas después de la primera efectuada por Barcelona (1326) y menos de una década más tarde que la realizada por Valencia (1356).77 La evolución del peso de la deuda en cada caso fue, desde el punto de vista cualitativo, muy similar, ya que, en torno a 1400, los intereses absorbían el 45,10 % del presupuesto zaragozano (en 1374), el 61 % del barcelonés (en 1403) y el 43,46 % del valenciano (en 1411).78 Por otro lado, hemos visto cómo la regularización del impuesto indirecto entre las prácticas fiscales del concejo comenzó, en Zaragoza, en 1386, como solución al creciente peso del endeudamiento a largo plazo iniciado en 1363-1366, reproduciendo así una secuencia que en Barcelona se había producido entre 1351 y 1358, mientras que en Valencia lo había hecho entre 1356 y 1366.79

Pero existen, todavía, lagunas importantes a nivel local en lo que respecta, por ejemplo, a las fluctuaciones de la deuda –tipos de interés, capital acumulado– en torno a 1400, la identidad de los acreedores o el modo en que se desarrollaban las operaciones de amortización. Se trata de cuestiones complejas –aunque, esperemos, no insalvables– que, de hecho, plantearon ya serios quebraderos de cabeza a sus contemporáneos. En efecto, según las ordinaciones emitidas por Juan I en 1391, entre las funciones de los primeros auditores (contadores u oidores de cuentas) de la ciudad, se encontraba la revisión de todas las operaciones financieras gestionadas por cualquier oficial no solo desde el consistorio, sino también desde las quince parroquias de la ciudad, durante los treinta años anteriores.80 De la envergadura de su labor da buena cuenta el hecho de que la auditoría iniciada en ese momento se prolongara, como mínimo, durante toda la última década de la centuria.81

APÉNDICES

1. Contabilidad del concejo de Zaragoza en el ejercicio 1368-1369, según el libro de mayordomía de Domingo de Flores82

Ingresos ordinarios Cantidades Puente Mayor 10.251 s. 8 d. Zuera: rentas de la villa (1.000 s.) y cena (500 s.) 1.500 s. 0 d. Bienes inmuebles: Monte Oscuro (treudo, concejo de Alfajarín, 200 s.), cañar de Campdespina (treudo, García Matamala, 10 s.), torres del muro de piedra (cuatro, en total 6 s.). 216 s. 0 d. Resto mayordomía anterior (Juan Jiménez de Valconchán, 877 s. 6 d. j.) 877 s. 6 d. Total 12.839 s. 2 d. Ingresos extraordinarios Cantidades Celebración en honor del príncipe Juan y algunas deudas de la ciudad (compartimento) 11.919 s. 0 d. Servicio otorgado en Cortes: compañía de 400 hombres a caballo, durante un mes (compartimento) 6.897 s. 8 d. Censales y violarios: intereses (compartimento) 6.474 s. 0 d. Total 25.290 s. 8 d.Total ingresos: 38.129 s. 10 d.

Gastos ordinarios Cantidades Puente Mayor 7 .060 s. 6 d. Embajadas y mensajería (al príncipe Juan, en Daroca, 1000 s. j.; al rey, en Valencia, 1000 s. j.; al príncipe Juan, en Monzón, 540 s. j.; sobre el pleito de María de Huerva y Longares, 20 s. 4 d. j.) 2.560 s. 4 d. Salarios de oficiales del concejo y otros pagos con asignación de los jurados 1.403 s. 0 d. Administración (estudio de fray Tomás Jordán, 300 s. j.; traslado de un libro de privilegios de la ciudad, 200 s. j.; escrituras notariales, 89 s. j.; derechos de sello en dos cartas del rey, 15 s. j.; cera, 273 s. j.) 877 s. 0 d. Obras públicas (puertas, 339 s. 10 d. j.; pasos para las compañías francesas, 150 s. j.; cerrojo Puerta Cremada, 4 s. j.) 493 s. 10 d. Total 12.393 s. 8 d. Gastos extraordinarios Cantidades Servicio extraordinario otorgado en Cortes 6.862 s. 0 d. Intereses de censales y violarios 6.408 s. 0 d. Celebración en honor del príncipe Juan (un caballo otorgado como presente y un toro para un espectáculo) 5.390 s. 0 d. Deudas atrasadas (con Gregorio de Argensola) 700 s. 0 d. Compra de una casa 300 s. 0 d. Total 19.660 s. 0 d.Total gastos: 32.053 s. 8 d.

Saldo final: 6.077 s. 6 d.

Fuente: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1369 (Libro de mayordomía de Domingo de Flores).

2. Contabilidad del concejo de Zaragoza en el ejercicio 1372-1373, según el libro de mayordomía de Miguel de Azara83

Ingresos ordinarios Cantidades Puente Mayor 10.380 s. 0 d. Zuera: rentas de la villa (690 s. j.) y cena (666 s. 8 d. j.) 1.356 s. 8 d. Bienes inmuebles: Monte Oscuro (treudo, concejo de Alfajarín, 200 s.), cañar de Campdespina (treudo, Bartolomé Ferrer y Pedro Íñiguez de Aranda, 10 s. j.), torres del muro de piedra (cuatro, en total 6 s.). 216 s. 0 d. Resto mayordomía anterior (Sancho Lafoz, sin datos) - Total 11.752 s. 8 d. Ingresos extraordinarios Cantidades Matrimonio del infante Juan (32656 s. 6 d. j.) y otros gastos necesarios (2343 s. 6 d. j.) (compartimento) 35.000 s. 0 d. Intereses de censales y violarios, y otros gastos necesarios (compartimento) 15.000 s. 0 d. Arreglo del muro de común (compartimento) 3.400 s. 0 d. Total 53.400 s. 0 d.Total ingresos: 65.152 s. 8 d. j.

Gastos ordinarios Cantidades Salarios de oficiales del concejo y otros pagos con asignación de los jurados (incluidos guardas, 96 s. j.; y el alcaide de Zuera, 200 s. j.) 6.332 s. 11 d. Puente Mayor 1.940 s. 0 d. Otros (limosna, 426 s. 3 d. j.; devoluciones, 270 s. j.) 696 s. 3 d. Administración (banquete ofrecido por los jurados, 400 s. j.) 400 s. 0 d. Obras públicas (Casas del Puente, 200 s. j.; puentes menores, 32 s. j.). 232 s. 0 d. Embajadas y mensajería (pleito con el gobernador, 20 s. j.) 20 s. 0 d. Total 9.621 s. 2 d. Gastos extraordinarios Cantidades Matrimonio del infante Juan (incluye un donativo de 22.083 s. 4 d. j. para el infante, y 1.573 s. 2 d. j. gastados en la representación enviada a Barcelona, para la boda y para actuar en un pleito con aquella ciudad) 32.656 .s 6 d. Pensiones de censales y violarios, y otros gastos necesarios 15.000 s. 0 d. Arreglo del muro de común (3200 s. j., margen de 200 s. j.) 3.200 s. 0 d. Total 50.856 s 6 d.Total gastos: 60.477 s. 8 d. j.

Saldo final: 4.675 s 0 d.

Fuente: AMZ, Prot. Not., 2 (Gil de Borau), 1373, ff. 184r-242r (Libro de mayordomía de Miguel de Azara.).

3. Contabilidad del concejo de Zaragoza en el ejercicio 1373-1374, según el libro de mayordomía de Juan Jiménez de Sinués84

Ingresos ordinarios Cantidades Puente Mayor 9.845 s. 0 d. Zuera: rentas de la villa (1.250 s.) y cena (500 s.) 1.750 s. 0 d. Bienes inmuebles: Monte Oscuro (treudo, concejo de Alfajarín, 200 s.), cañar de Campdespina (treudo, Bartolomé Ferrer y Pedro Íñiguez de Aranda, 10 s.), torres del muro de piedra (cuatro, en total 6 s.). 216 s. 0 d. Mayordomía anterior: resto (Miguel de Azara, sin datos) - Total 12.145 s. 0 d. Ingresos extraordinarios Cantidades Censales y violarios: pensiones (compartimento) 15.000 s. 0 d. Reparación de las defensas de la ciudad (compartimento) 10.000 s. 0 d. Total 25.000 s. 0 d.Total ingresos: 37.145 s. 0 d.

Gastos ordinarios Cantidades Puente Mayor (incluido el salario del maestro, Abraym Allabar; y el pontero, García de Quinto) 2.371 s. 4 d. Salarios de oficiales del concejo y otros pagos con asignación de los jurados (incluido el alcaide de Zuera, sin datos) 1.385 s. 0 d. Administración (banquete ofrecido por los jurados a los prohombres, 500 s. j.; vestuario de fray Ferrer de Burgos, 171 s. 8 d. j.; caja para guardar los privilegios, 200 s. j.; capítulo de la orden de San Agustín, 255 s. j.; cera, 228 s. j.) 1.354 s. 8 d. Embajadas y mensajería (gobernador, Justicia de Aragón, villas y ciudades) 1.030 s. 0 d. Obras públicas (mantenimiento de las murallas y puertas, 564 s. j.). 564 s. 0 d. Total 6.705 s. 0 d. Gastos extraordinarios Cantidades Reparación de las defensas de la ciudad 10.000 s. 0 d. Intereses de censales y violarios 15.000 s. 0 d. Presente ofrecido al infante Martín 759 s. 3 d. Celebración por el nacimiento del primogénito del duque de Gerona 795 s. 0 d. Total 26.554 s. 3 d.Total gastos: 33.259 s. 6 d.

Saldo final: 3.885 s 6 d.

Fuente: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1374 (Libro de mayordomía de Juan Jiménez de Sinués).

4. Mantenimiento del Puente Mayor de Zaragoza (1368-1374)85

Fuentes: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1369 (Libro de mayordomía de Domingo de Flores); AMZ, Prot. Not., 2 (Gil de Borau), 1373 (Libro de mayordomía de Miguel de Azara), ff. 184r-242r; y AHPrNtZ, Gil de Borau, 1374 (Libro de mayordomía de Juan Jiménez de Sinués).

5. Operaciones financieras y ciclos fiscales ejecutados en Zaragoza con motivo de la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)86

Fuentes: Mario Lafuente Gómez: «Que paresca que ciudat es. La fortificación de Zaragoza en la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)», en Construir la ciudad en la Edad Media. Nájera. VI Encuentros Internacionales del Medievo, 28-31 julio 2009, Logroño, IER, 2010, pp. 583-612; ídem: «La oligarquía de Zaragoza y las huestes de la ciudad en la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)», en A guerra e a sociedade na Idade Média. VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais, Coimbra, Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2009, v. I, pp. 183-211; ídem: Un reino en armas. La guerra de los Dos Pedros en Aragón (1356-1366), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2014.