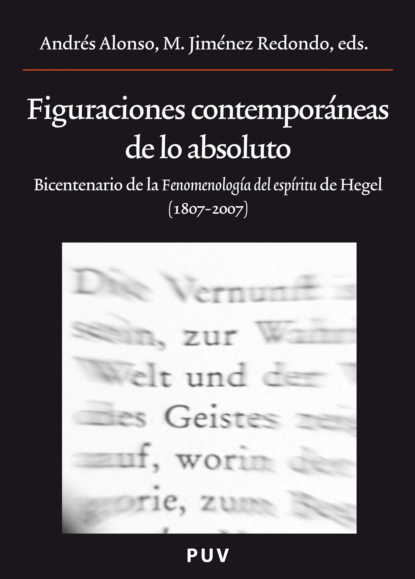

Figuraciones contemporáneas de lo absoluto

- -

- 100%

- +

[El punto de vista del concepto]

En el concepto se ha abierto, pues, el reino de la libertad. El concepto es lo libre porque la identidad que es en y de por sí, que constituye la necesidad de la sustancia, está a la vez como suprimida y superada [als aufgehoben][3]y como puesta; y este ser-puesto, en cuanto refiriéndose a sí mismo, es precisamente aquella identidad. Ha desaparecido la oscuridad que las sustancias, que están en interacción causal, tienen una para la otra, puesto que la originalidad de su darse ahí y estar ahí ellas ha pasado a convertirse en ser-puesto y con ello esa oscuridad se ha convertido en claridad transparente para sí misma. La cosa original es eso en cuanto sólo ella es la causa de sí misma; y eso no es sino la sustancia que se ha liberado y convertido en concepto.

Y de ello se sigue enseguida para el concepto la siguiente determinación más precisa. Debido a que lo en-y-para-sí [Anundfürsichsein] es inmediatamente como ser-puesto, el concepto en su simple relación consigo mismo es determinidad absoluta, pero sólo como identidad inmediatamente simple que se refiere a sí misma. Mas esta relación que la determinidad guarda consigo misma como un juntarse y coincidir ella consigo es asimismo la negación de la determinidad; y en cuanto es esta identidad consigo mismo, el concepto es lo universal. Ahora bien, esta identidad tiene igualmente la determinación de la negatividad, es la negación o la determinidad que se refiere a sí misma y, así,el concepto es lo singular. Cada uno de ellos, lo universal y lo singular, es la totalidad, contiene dentro de sí la determinación del otro y por eso estas totalidades son también absolutamente sólo Uno, al igual que esta unidad es la ruptura de sí misma en la libre apariencia de esta dualidad, de una dualidad que aparece como completa oposición en la diferencia de lo singular y lo universal, pero que es tan apariencia que, al hacernos concepto de uno y expresar uno, nos estamos haciendo concepto del otro y estamos expresando el otro.

[Concepto del concepto]

Lo que acabamos de exponer debe considerarse como el concepto del concepto. Y si ese concepto parece desviarse de aquello que suele entenderse por concepto, podría exigirse que se muestre cómo eso mismo que aquí ha resultado ser el concepto está contenido en otras representaciones y explicaciones de él. Pero, por un lado, no puede tratarse de una confirmación fundada en y por la autoridad de la representación corriente; en la ciencia del concepto, el contenido y la determinación del concepto sólo pueden acreditarse mediante la deducción inmanente en la que se contiene la génesis del concepto, que ya la tenemos tras de nosotros [Libro II, Doctrina de la esencia]. Mas, por otro lado, es verdad que en aquello que suele exponerse como concepto del concepto ha de poder en sí reconocerse lo que aquí hemos deducido. Ahora bien, no es tan fácil encontrar aquello que otros han expuesto sobre la naturaleza del concepto, pues la mayor parte de las veces no se ocupan en absoluto de investigar tal cosa y, si de lo que se habla es del concepto, presuponen que cada uno lo entiende ya de por sí. Últimamente uno puede considerarse tanto más eximido de esforzarse en investigar la naturaleza del concepto cuanto que, lo mismo que durante algún tiempo estuvo de moda atribuir todos los males posibles a la imaginación y después a la memoria, hace algún tiempo se volvió habitual en filosofía (y en parte ello sigue siendo hoy así) el acumular sobre el concepto toda clase de mezquinas maledicencias, el convertirlo en objeto de desprecio, precisamente a él, lo más alto del pensamiento, y frente a él tener por la cumbre más alta, tanto en la ciencia como en la moral, lo incomprensible y el no-comprender.

[El concepto en la forma de yo pienso moderno tal como lo analiza Kant; la unidad sintética original de la apercepción]

Me limito ahora a una observación que puede servir para captar mejor los conceptos aquí desarrollados y que puede facilitar el acostumbrarse a ellos. El concepto, en la medida en que haya medrado hasta alcanzar una existencia que sea ella misma libre, es el yo o la pura autoconciencia. Yo tengo, ciertamente, conceptos, lo cual quiere decir: tengo conceptos determinados; pero el yo es el concepto puro mismo que ha cobrado existencia como concepto. Por tanto, si al hablar del concepto se están recordando las determinaciones fundamentales que constituyen la naturaleza del yo, puede presuponerse que lo que se está diciendo o recordando es algo que resulta conocido, es decir, algo que resulta familiar a la representación. Pues bien, el yo es, primero, esta unidad pura que se refiere a sí misma, y esto no inmediatamente, sino en cuanto abstrae de toda determinidad y de todo contenido y retorna a la libertad de la igualdad sin límites consigo misma. Así, el yo es universalidad: unidad que sólo por ese comportamiento negativo que aparece como abstracción es unidad consigo y que, a causa de ello, contiene disuelto en sí todo ser-determinado. Segundo, en cuanto negatividad que se refiere a sí misma, el yo es de manera igualmente inmediata el absoluto ser-determinado que se opone a otros y los excluye; es la personalidad individual. Esa universalidad absoluta que es de forma asimismo inmediata absoluta singularización, y es un ser-en-y-para-sí que es absolutamente ser-puesto y que sólo es ese en-y-para-sí por la unidad con el ser-puesto, constituye también la naturaleza del yo como concepto; ni del uno ni del otro, ni del yo ni del concepto, puede entenderse nada si no se entienden los dos momentos indicados [la absoluta abstracción y la absoluta singularización] a la vez en la abstracción de ambos y a la vez en la perfecta unidad de ambos.

Cuando se habla corrientemente del entendimiento que yo tengo, por ello se entiende una facultad o una propiedad que está en relación con el yo como la propiedad de la cosa lo está con la cosa, con un sustrato indeterminado que no es el verdadero fundamento y el determinante de esa propiedad suya. Conforme a esta manera de representarse las cosas, yo tengo conceptos y tengo el concepto lo mismo que tengo una chaqueta, color y otras propiedades externas. Kant fue más allá de esta relación externa del entendimiento como facultad de los conceptos y más allá de esta relación externa de los conceptos mismos y se remontó al yo. Una de las ideas más profundas y atinadas que pueden encontrarse en la Crítica de la razón pura es que Kant reconoce la unidad que constituye la esencia del concepto como la unidad original sintética u originalmente sintética de la apercepción, como unidad del yo pienso o de la autoconciencia. Este principio o esta proposición constituye la deducción trascendental de las categorías; ahora bien, esta deducción trascendental de las categorías se ha considerado siempre una de las piezas más difíciles de la filosofía de Kant, pero no por otra razón sino porque esa deducción exige remontarse al pensamiento más allá de la mera representación de la relación en la que el yo y el entendimiento o los conceptos están con una cosa o con las propiedades o accidentes de esa cosa. Dice Kant en la Crítica de la razón pura (p. 137, segunda edición):[4]

Objeto es aquello en cuyo concepto se aúna la diversidad de una intuición dada. Ahora bien, toda unión de las representaciones exige unidad de la conciencia en la síntesis de las mismas. En consecuencia, esta unidad de la conciencia constituye la relación de las representaciones con un objeto y, por consiguiente, la validez objetiva de las representaciones (...) y en lo que descansa [en esa unidad] incluso la posibilidad del entendimiento.

Kant distingue de ello la unidad subjetiva de la conciencia, de si soy consciente de una diversidad como simultánea o como sucesiva, lo cual depende de condiciones empíricas; en cambio, los principios de la determinación objetiva de las representaciones habría que deducirlos solamente del principio de la unidad trascendental de la apercepción. Mediante las categorías, que son estas determinaciones objetivas, lo diverso de las representaciones dadas quedaría determinado de modo que sería llevado a la unidad de la conciencia. Conforme a esta exposición, la unidad del concepto es aquello mediante lo que algo no es mera determinación del sentimiento, mera determinación afectiva, intuición o también mera representación, sino que es objeto: la unidad objetiva es la unidad del yo consigo mismo. El hacerse concepto de un objeto no consiste, efectivamente, en otra cosa que en el yo apropiándose de ese objeto, penetrándolo y trayéndolo a la forma propia del yo, a la universalidad que es inmediatamente determinidad o a la determinidad que es inmediatamente universalidad. El objeto, tal como está en la intuición o en la representación, es todavía algo externo, algo extraño. Mediante el hacerse concepto de él lo en-y-para-sí que el objeto tiene en la intuición se transforma en un ser-puesto. El yo penetra el objeto pensándolo. Y sólo en el pensamiento el objeto es en y para sí, ya que, en la intuición o en la representación, el objeto no es sino fenómeno; el pensamiento suprime y supera la inmediatez del objeto, tal como éste empieza presentándosenos, y hace así de él un ser-puesto; y este su ser-puesto es su ser-en-y-para-sí o su objetividad. El objeto, por tanto, tiene esta objetividad en el concepto y el concepto es la unidad de la autoconciencia en la que el objeto ha sido tomado y recibido; la objetividad del objeto o el concepto del objeto no es otra cosa que la naturaleza de la autoconciencia, no tiene otros momentos y otras determinaciones que el yo mismo.

Y queda justificado mediante un importante teorema de la filosofía de Kant que para conocer qué sea el concepto se apele a la naturaleza del yo. Pero para ello es menester, a la inversa, haber comprendido el concepto del yo tal como lo hemos introducido. Si nos quedamos en la mera representación del yo tal como esa representación le es vagamente presente a nuestra conciencia corriente, el yo no es sino esa cosa simple que también es llamada alma y en la que inhiere el concepto como una posesión o propiedad. Esta representación que, de ese modo, no se pone a hacerse concepto ni del yo ni del concepto, no puede servir para facilitar o hacer más accesible el hacerse concepto del concepto.

[Relación del concepto y del yo pienso con los niveles precedentes; de cómo Kant acaba recayendo en la representación corriente de lo que es un concepto]

La exposición de Kant a la que hemos hecho referencia contiene aún dos lados referentes al concepto que hacen necesarias algunas observaciones más. En primer lugar, al nivel que representa el entendimiento le son hechos preceder los niveles que representan el sentimiento y la intuición; y es un principio fundamental de la filosofía trascendental kantiana el que los conceptos sin intuición son vacíos y el que sólo tienen validez como relaciones de lo diverso que es dado mediante la intuición. En segundo lugar, el concepto es señalado como lo objetivo del conocimiento y, por ende, como la verdad. Pero, por otro lado, el concepto es tomado por algo meramente subjetivo, de lo cual no sería posible extraer la realidad [Realität]; y, por consiguiente, el concepto y lo lógico son tenidos por algo que solamente es formal y que, por prescindir del contenido, no contiene la verdad.

En lo que concierne, primero, a esa relación del entendimiento o del concepto con los niveles que le vienen presupuestos, se trata de cuál es la ciencia que hay que desarrollar para determinar la forma de esos niveles. En nuestra ciencia, como lógica pura, esos niveles son el ser y la esencia [Libro I, Doctrina del ser; y Libro II, Doctrina de la esencia]. En la psicología son el sentimiento, la intuición y, después, la representación, que son hechos preceder al entendimiento. En la Fenomenología del espíritu, como doctrina o teoría de la conciencia, fue mediante la certeza sensible y después mediante la percepción como ascendimos al entendimiento. Kant sólo hace preceder al concepto el sentimiento y la intuición. Cuán incompleta empieza siendo esta escala es algo que el propio Kant deja entrever al añadir a la Lógica trascendental o doctrina del entendimiento una sección sobre los conceptos de reflexión [Reflexionsbegriffe], una esfera que queda entre la intuición y el entendimiento o entre el ser y el concepto. Entrando en nuestro asunto, hay que hacer notar ante todo que esas figuras de la intuición, la representación y similares pertenecen al espíritu autoconsciente que, como tal, no es tratado en la Ciencia de la lógica. Las determinaciones puras que son el ser, la esencia y el concepto [que sí son los temas de la Ciencia de la lógica] constituyen también, ciertamente, la simple armazón interna de las formas del espíritu; el espíritu como intuitivo o intuyente, y también como conciencia sensible, está en la determinidad del ser inmediato, así como el espíritu, en cuanto representándose cosas y también en cuanto percibiendo cosas, se ha levantado del ser y ha pasado al nivel que representa la esencia o la reflexión. Sólo que estas figuras concretas interesan a la ciencia lógica tan poco como le interesan las formas concretas que las determinaciones lógicas toman en la naturaleza, que serían el espacio y el tiempo y, después, el espacio y el tiempo que se llenan como naturaleza inorgánica y como naturaleza orgánica. Asimismo, el concepto no debe considerarse aquí como acto del entendimiento autoconsciente, es decir, no hay que considerar el entendimiento subjetivo, sino que ha de considerarse el concepto en y para sí, que constituye tanto una etapa de la naturaleza como una etapa del espíritu. La vida o la naturaleza orgánica es esa etapa de la naturaleza en la que aparece el concepto, pero como concepto ciego, que no se aprehende él a sí mismo, es decir, como concepto no pensante; pues como tal concepto pensante, el concepto sólo conviene al espíritu. De esa forma no espiritual del concepto, pero también de su forma espiritual, es independiente su forma lógica; sobre eso hemos hecho ya en la introducción las necesarias observaciones preliminares; esto es una acepción o un significado que no hay que empezar justificando dentro de la lógica, sino que hay que tenerlo claro antes de ella [se supone que queda claro al final de la Fenomenología del espíritu].

En lo que respecta a cómo han de estar configuradas las formas que anteceden al concepto, se trata, segundo, de la relación que ha de entenderse que el concepto guarda con ellas. Esta relación, tanto en la representación psicológica corriente como en la filosofía trascendental de Kant, es tomada de forma que el material empírico, lo diverso de la intuición y de la representación, empezaría estando de por sí ahí para después el entendimiento añadirse a ello, poniendo unidad en ese material y elevándolo por abstracción a la forma de la universalidad. De este modo, el entendimiento sería una forma vacía de por sí, que en parte sólo cobra realidad mediante ese contenido dado y en parte abstrae de él, es decir, lo deja de lado como algo, pero como un algo que no es ya servible para el concepto. Tanto en un hacer como en el otro, el concepto no es lo independiente, no es lo esencial y lo verdadero de ese material que le antecede, el cual es, más bien, la realidad en y de por sí que no puede extraerse del concepto.

Desde luego, hay que conceder de todos modos que [en el punto en que estamos en la presente Ciencia de la lógica, es decir, en el inicio de la Doctrina del concepto] el concepto como tal todavía no está completo, sino que ha de elevarse a Idea, que es la que empieza siendo la unidad del concepto y de la realidad como habrá de verse y habrá de resultar en lo que sigue por la naturaleza del concepto. Pues la realidad que de él sale no debe tomarse por algo externo, sino que, por exigencia de la ciencia misma, hay que deducirla de él mismo. Pero no es verdaderamente aquel material dado por la intuición y la representación el que frente al concepto ha de ser hecho valer como real [Reelle]. «Es sólo un concepto», suele decirse, oponiendo al concepto, como algo que sería más excelente que éste, no sólo la Idea, sino también la existencia sensible, espacial y temporal, la existencia que puede cogerse con la mano. Lo abstracto se tiene entonces por menos que lo concreto por haberse tenido que quitar de él tanto de esa materia. En esta manera de ver las cosas, el hacer abstracción tiene el significado de que, a efectos subjetivos, sólo se toma de lo concreto esta o aquella característica y que, al dejar de lado otras muchas propiedades y características del objeto, no por eso se les estaría quitando nada de su valor ni de su dignidad, sino que se las deja como algo real, como algo que ha de seguirse considerando como totalmente válido, sólo que por el otro lado, no por el lado de acá sino por el de allá; de modo que sólo sería incapacidad del entendimiento el no tomar tal riqueza y el tenerse que contentar con la penuria que representa esa abstracción. Ahora bien, si la materia dada, si lo diverso de la intuición y lo diverso de la representación se toman por lo real frente a lo pensado y frente al concepto, esto es una manera de ver las cosas cuyo desprendimiento no es solamente condición para la filosofía, sino que viene presupuesto ya por la religión; ¿cómo es posible la necesidad de la religión, cómo es posible el sentido de la religión, si el fenómeno fugaz y superficial de lo sensible y de lo singular son tomados por lo verdadero? Es la filosofía la que da una visión conceptualmente bien articulada de qué es lo que pasa con la realidad del ser sensible; y esas etapas que representan el sentimiento y la intuición, o que representan la certeza sensible, las hace preceder al entendimiento en cuanto el concepto resulta de la dialéctica y de la nihilidad de ellas como fundamento de ellas, pero no en cuanto el concepto viniese condicionado por la realidad de ellas. De ahí que no deba considerarse al pensamiento abstractivo como un mero dejar de lado la materia sensible que, mediante ello, no sufriría merma en su realidad; ese pensamiento es, más bien, la supresión y la superación de esta realidad y la reducción de ésta como fenómeno a lo que es esencial y que únicamente se manifiesta en el concepto. Pero si eso esencial hubiese de servir solamente como una característica o como un signo que se toma del fenómeno concreto en el concepto, entonces sólo podría tratarse, en verdad, también de alguna determinación particular meramente sensible del objeto que, a causa de algún interés externo, se la selecciona de entre las demás y que no es sino del mismo tipo y naturaleza que el resto.

Un malentendido importante que aquí suele imponerse es el de que el principio natural o el comienzo [das natürliche Prinzip oder der Anfang] del que se parte en la evolución natural o en la historia del individuo que se forma fuese también lo verdadero y fuese también lo primero en el concepto. La intuición o el ser son, ciertamente, lo primero por naturaleza o son la condición para el concepto, pero ellos no son en y de por sí lo incondicionado. Es en el concepto donde se supera la realidad y, con ello, donde se suprime y supera a la vez la apariencia que eso real condicionante pudiese tener. Cuando no se trata de la verdad, sino que sólo se trata de referir cosas, o de hacer una historia de qué es lo que sucede en la representación o en el pensamiento apareciente [es decir, en el aparecer del pensamiento, en el pensamiento como fenómeno, en el fenómeno del pensamiento], uno puede, sin duda, contentarse con esa narración según la cual empezamos con sentimientos e intuiciones de cuya diversidad el entendimiento saca una universalidad o algo abstracto y que para ello necesita, como es comprensible, de esa misma base de sentimientos e intuiciones, la cual, en este proceso de abstracción, permanece con toda esa realidad que empezó mostrando, es decir, permanece en pie para la representación. Pero la filosofía no ha de consistir en una narración de aquello que sucede, sino en un conocimiento de aquello que en eso que sucede es verdadero; y, partiendo de lo que es verdadero, la filosofía ha de hacerse concepto de aquello que en la narración es un puro suceder.

[Al concepto le es esencial el ser-otro que Kant deja estar y no deja estar como ingrediente del concepto; otra vez sobre la unidad original sintética de la apercepción]

Y si en la superficial representación de aquello que es el concepto toda la diversidad queda fuera del concepto y a éste sólo le conviene la forma de la universalidad abstracta o de la vacía identidad de la reflexión, hay que empezar recordando ya por de pronto que para dar un concepto o una definición es menester añadir expresamente al género, que ya no es propiamente pura universalidad abstracta, la determinidad específica [la diferencia específica]. Y si se reflexionase en términos que fuesen mínimamente pensantes acerca de lo que esto significa, resultaría que, con ello, el distinguir, la diferencia, es asimismo considerado un momento esencial del concepto. Kant introdujo esta consideración mediante una idea tan importante como la de que hay juicios sintéticos a priori. Esa unidad sintética de la apercepción es uno de los principios más profundos del desarrollo especulativo; pues esa síntesis original contiene el comienzo [Anfang] de una verdadera comprensión [del concepto] y se opone completamente a aquella vacía identidad o abstracta universalidad que no es en sí síntesis alguna. Pero a este comienzo no responde [en Kant] un ulterior desarrollo. Ya la expresión síntesis conduce fácilmente a la representación de una unidad externa y a la mera conexión de cosas que en y de por sí están separadas. Y, entonces, la filosofía de Kant se queda en el reflejo psicológico del concepto y retorna otra vez a la afirmación según la cual queda en pie el que el concepto viene condicionado por lo diverso de la intuición. No es que la filosofía de Kant haya tenido los conocimientos del entendimiento y la experiencia por un contenido simplemente apareciente o sólo fenoménico porque considerase que las categorías mismas sólo son finitas, sino que los ha tenido por un contenido fenoménico a causa de haber adoptado un idealismo psicológico conforme al que las categorías son sólo determinaciones que proceden de la autoconciencia. Y a esto pertenece también el que el concepto, otra vez sin lo diverso de la intuición, habría de ser carente de contenido y vacío pese a que el concepto sería a priori una síntesis; ya que, al ser una síntesis, no cabe duda de que el concepto contiene dentro de sí la determinidad y la diferencia. Al ser esa síntesis la determinidad del concepto y con ello la determinidad absoluta, es decir, la singularidad, el concepto es fundamento y fuente de toda determinidad finita y de toda pluralidad finita.

La posición formal que el concepto como entendimiento mantiene en Kant queda consumada en la exposición kantiana de la razón. En la razón, que es el nivel supremo del pensamiento, hubiera cabido esperar que el concepto perdiese su carácter condicionado con el que todavía aparece en el nivel del entendimiento y llegase a una completa verdad. Pero esta expectativa queda defraudada. Al definir Kant como meramente dialéctico el comportamiento que la razón tiene con las categorías y al entender el resultado de esta dialéctica sólo como la nada infinita, la unidad infinita de la razón pierde incluso la síntesis y, al perderla, pierde ese comienzo de un concepto especulativo, verdaderamente infinito; esa unidad se convierte en la conocida unidad totalmente formal, meramente regulativa del empleo sistemático del entendimiento. Y Kant ve como un abuso el que la lógica, que sólo habría de ser un canon formal para el juzgar, se convierta en un órgano para la producción de ideas objetivas. Los conceptos de la razón [Vernunftsbegriffe], en los cuales habría de barruntarse una fuerza superior y un contenido más profundo, ya no tienen, a diferencia de las categorías, nada de constitutivo; esos conceptos son lo que Kant llama meras ideas; ha de estar totalmente permitido hacer uso de ellas, pero con esas entidades inteligibles, en las que habría de abrirse por completo toda verdad, no se puede estar significando ya otra cosa que hipótesis, a las que atribuir una verdad en y de por sí sería una completa arbitrariedad y una temeridad, pues no pueden presentarse en ninguna experiencia. ¿Quién podría pensar que la filosofía negase la verdad a las esencias inteligibles porque éstas carezcan de la materia espacial y temporal de la sensibilidad?

Y con esto tiene inmediatamente que ver el punto de vista desde el que hay que considerar el concepto y las determinaciones de la lógica, punto de vista que en la filosofía kantiana se toma del mismo modo como se suele tomar vulgarmente; me refiero a la relación que el concepto y la ciencia del concepto guardan con la verdad. Antes hemos señalado a partir de la deducción kantiana de las categorías que, conforme a esa deducción, el objeto, como aquello en lo que queda aunado lo diverso de la intuición, es esa unidad sólo por la unidad de la autoconciencia. La objetividad del pensamiento se expresa determinadamente aquí [en la deducción kantiana de las categorías] como una unidad del concepto y de la cosa, que es la verdad. Del mismo modo, se concede también comúnmente que, al apropiarse el pensamiento de un objeto dado, éste sufre por ello un cambio y, de objeto sensible, se convierte en un objeto pensado, pero que ese cambio no cambia nada en la esencialidad o ser del objeto, sino que el objeto empieza estando en su verdad sólo en su concepto, mientras que en la inmediatez en la que el objeto viene dado es sólo fenómeno y contingencia; se concede comúnmente que el conocimiento del objeto, que se hace concepto del objeto, es el conocimiento del objeto tal como éste es en y de por sí y que el concepto es la objetividad misma del objeto. Pero, por otro lado, se afirma a su vez también que nosotros no podemos conocer las cosas tal como éstas son en y de por sí y que la verdad resulta inaccesible para la razón cognoscente; esa verdad que consiste en la unidad del objeto y del concepto sería sólo fenómeno y ello, por cierto, otra vez por la razón de que el contenido es sólo lo diverso que la intuición contiene. Acerca de esto ya hemos dicho que, precisamente en el concepto, esta diversidad, en cuanto pertenece a la intuición en oposición al concepto, queda antes bien suprimida y superada y el objeto queda reducido mediante el concepto a su esencialidad no contingente; esa esencialidad entra en el fenómeno y, precisamente por eso, el fenómeno no es meramente algo carente de esencia, sino que es manifestación de la esencia; pues bien, la manifestación de la esencia, que se ha vuelto completamente libre, es el concepto. Estos principios que estamos recordando aquí no son aserciones dogmáticas; son resultados de todo el desarrollo de la esencia mediante ella misma [véase Libro II, Doctrina de la esencia]. El punto de vista en el que estamos, al que nos ha conducido este desarrollo, es que la forma de lo Absoluto, que es más alta que el ser y que la esencia, es el concepto. En cuanto, por este lado, el concepto se ha sometido el ser y la esencia [es decir, ha puesto bajo él el ser y la esencia], a lo cual, si se toman otros puntos de partida, pertenecen también el sentimiento, la intuición y la representación que nos han aparecido como las condiciones que anteceden al concepto; y en cuanto el concepto, además de sometérselos, se ha revelado por ese mismo lado como el fundamento incondicionado del ser y la esencia, nos queda todavía el otro lado, a cuyo tratamiento está dedicado este tercer libro de la Ciencia de la lógica, a saber: nos queda el lado que representa la exposición de cómo el concepto forma en él y a partir de él la realidad que en él ha desaparecido. Por eso hemos admitido, ciertamente, que el conocimiento que se queda en el concepto puramente como tal es todavía incompleto y con eso a lo único que ha llegado ha sido a una verdad abstracta. Pero su carácter de incompleto no radica en que carezca de aquella supuesta realidad que estaría dada en el sentimiento y en la intuición, sino en que el concepto todavía no se ha dado su propia realidad engendrada desde él mismo. El carácter absoluto del concepto, frente al material empírico y en el material empírico, y más exactamente en las categorías de ese material empírico y en sus determinaciones de reflexión [Reflexionsbestimmungen], radica en que ese material empírico no tiene verdad tal como aparece antes y fuera del concepto, sino que sólo la tiene en su idealidad o en su identidad con el concepto. La derivación de lo real a partir del concepto, si es que se la quiere llamar derivación, consiste esencialmente por de pronto en que el concepto se muestra como incompleto en su abstracción formal y mediante la dialéctica fundada en él mismo pasa a convertirse en la realidad, de modo que el concepto genera la realidad a partir de él, pero no en el sentido de que el concepto vuelva a caer otra vez en una realidad que ya esté ahí lista y vuelva a buscar arrimo en algo que se ha puesto de manifiesto como siendo lo in-esencial que el fenómeno representa debido a que el concepto, después de haber buscado algo mejor, no hubiese encontrado nada mejor. Siempre será digno de admiración el modo bajo el que la filosofía de Kant sólo reconoció y expresó como un haberse relativo [relative Verhältnis] acerca de meros fenómenos esa relación del pensamiento con la existencia sensible en la que esa filosofía se quedó; y cómo reconoció y expresó una unidad superior de ambas cosas en la idea en general: por ejemplo, en la idea de un entendimiento que intuyese [de un intuitus originarius]. Y, sin embargo, se quedó en ese haberse relativo y en la afirmación de que el concepto está absolutamente separado de la realidad y permanece absolutamente separado de ella, declarando con ello como verdad lo que esa filosofía reconocía como conocimiento finito; y declarando delirante, impermisible y no otra cosa que quimeras todo aquello que esa misma filosofía reconocía como verdad y de lo que ella misma establecía un preciso concepto.