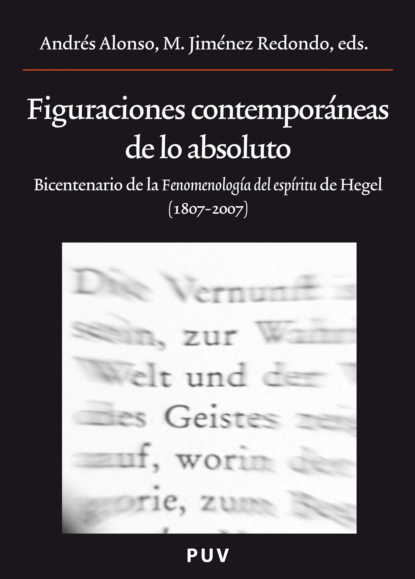

Figuraciones contemporáneas de lo absoluto

- -

- 100%

- +

[Pero pese a que no sean menester muchos requisitos o preparaciones previas para introducirse en la filosofía, no es probable que la filosofía atraiga a muchos] Est enim philosphia paucis contenta iudicibus, multitudinem consulto ipsa fugiens, eique suspecta et invisa: «La filosofía se contenta con pocos jueces, ella misma huye deliberadamente de la multitud y a ésta le resulta sospechosa y odiosa» (Cicer. Tuscul. Disputationes, lib. II, cap. I).

[1] Sobre la traducción de reflektieren por «reflectir» y derivados, véase mi edición de la Fenomenología del espíritu de Hegel (Valencia, Pre-textos, 2006), n. 23, pp. 941-942.

[2] Acerca de la traducción de Selbst por «self», me remito a lo que he dicho en la Fenomenología del espíritu ya citada, n. 8, pp. 939-940.

[3] En torno a esta versión de aufheben/Aufhebung y derivados, consúltese, en esa misma obra, la n. 74, pp. 949-950.

[4] En la edición que manejaba Hegel. Lo mismo ocurre para las referencias a Jacobi, Platón y Cicerón que vendrán más adelante.

ESTUDIOS

LA ETICIDAD. MATRIMONIO CON PATRIMONIO

Ángel Gabilondo

Universidad Autónoma de Madrid

* Transcripción de Andrés Alonso Martos.

EL HOGAR POR VENIR

El asunto que nos convoca tiene que ver con un libro inclasificable que, aunque lo miremos de soslayo, hemos de propiciar que forme parte de nuestro hogar, de un hogar siquiera por venir. Quien nos proponga que lo leamos con celeridad confirma al menos no haberlo hecho él, toda vez que cuando uno se sienta con un texto de Hegel sabe que se incorpora a una aventura en la que habrá de demorarse y en la que presumiblemente resultará derrotado. No es cuestión, sin embargo, de ampararse en la dificultado en la ininteligibilidad para eludir abordar el desafío que la Fenomenología del espíritu supone.

Hay una cierta sensación de que cuando nos las vemos con este texto maravilloso siempre quedamos desbordados y nunca somos capaces de tenerlo, de poseerlo, de aprehenderlo. Pero es que tener, poseer y aprehender no son exactamente pensar. Es cierto que hemos de distinguir y separar y que de ello se ocupa una potencia maravillosa, la más maravillosa que hay, la potencia del entendimiento, la potencia de distinguir, separar, que, claro está, propicia un entender.[1]El problema no reside en que separamos, el problema es que nos quedamos fijados en las separaciones. Y frente a este quedarnos fijados, hay en la convocatoria de Hegel, en el corazón de toda convocatoria de Hegel, una idea de alguna comunidad, de algo común, de alguna unificación, de alguna reconciliación, de alguna fraternidad. En el corazón de todos los proyectos de Hegel está siempre la comunidad por venir. Otra cosa es que seamos capaces de hacerla venir o que, antes de que llegue, nos quedemos establecidos en algo.

En realidad, de lo que vamos a hablar es del espíritu verdadero, es decir, de la eticidad (Sittlichkeit). El espíritu verdadero es un volver a comenzar. Siempre, en cierto modo, cada vez que uno se acerca a Hegel, empiece por donde empiece, se ve obligado a empezar. Volver a empezar es volver al empezar. Es el volver mismo del empezar. Este empezar como un permanente volver es radicalmente hegeliano. Es casi el retorno al país natal del empezar, una vuelta al exilio permanente. Sólo podremos pensar bajo un permanente no llegar, bajo un no llegar nunca del todo a ser ni a dejar de ser lo que somos. Y cuando uno tiene esta experiencia, reconoce que el espíritu es la verdad de la razón, la razón concreta, reconoce que el espíritu es el mundo espiritual. Podemos hablar del espíritu de un pueblo, del espíritu de una cultura, del espíritu de una época, porque el «espíritu es la realidad ética», «la sustancia y la esencia universal, igual a sí misma y permanente». Es «la esencia real absoluta», el movimiento y la disolución de los momentos, ya que todas las figuras anteriores no eran sino abstracciones (Ph.G. 238/28, 239/15, 239/22-23; 259-260).

Así que uno tiene la sensación, cuando se las ve con la Fenomenología del espíritu, cuando se las ve con el espíritu, de que ya estamos a punto de acabar. Pero no hay que fiarse demasiado. «El espíritu» no es el último capítulo de la Fenomenología del espíritu. Y supuestamente no lo es de modo sorprendente. Es cierto que Hegel señala que cuando por fin llegamos al espíritu, a «El espíritu», ya hemos desbrozado los caminos, ya hemos recorrido todo el itinerario, hemos hecho ya la errancia del desierto. Ahí está, dice Hegel, a ver qué hay.Y se alza el telón –añade–. Es el momento en el que se hace teatral. Genera una tensión. Se alza el telón –señala el texto de la Fenomenología del espíritu– y, ¿qué ocurre? El hombre descubre que está él mismo tras la máscara, que si se alza el telón no hay nada que ver, a menos que uno mismo pase al otro lado «para que haya detrás» tanto alguien que vea como «algo que pueda ser visto» (Ph.G. 102/20-23; 104). Y es allí, en ese desconcierto, donde sabemos que no acaba la Fenomenología del espíritu, es allí donde sabemos que caminamos hacia un sí, hacia el sí de la reconciliación, en el que los dos yo harán dejación de su ser contrapuesto.[2]

En todo este proceso es interesante resaltar que el espíritu, que es la vida ética de un pueblo, se corresponde históricamente con la ciudad griega, con el momento del desarrollo del espíritu, el momento de lo inmediato, de la sustancia y el sí-mismo que se penetran sin oponerse. El mundo ético viviente es el espíritu en su verdad. Tan pronto como el espíritu llega al saber abstracto de su esencia, la eticidad desciende a la universalidad formal del derecho (Ph.G. 240/9-10; 261). Y este momento, a su vez, se corresponde históricamente con el mundo romano. Es el desgarramiento del estado inmediato anterior, de la ciudad griega, de la oposición de sí y su sustancia. Pero aún tenemos que ir más allá, porque el espíritu, ya desdoblado en sí mismo, inscribe en su elemento objetivo, como en una dura realidad, uno de sus mundos, «el reino de la cultura» (das Reich der Bildung); y frente a él, en el elemento del pensamiento, «el mundo de la fe» (die Welt des Glaubens), el reino de la esencia (Ph.G. 240/12-13; 261). Este momento, en el que aparecen el reino de la cultura y el mundo de la fe como enfrentados, corresponde históricamente a la formación de los pueblos europeos, de donde surge la Revolución francesa. Estos mundos se ven trastocados y revolucionados por la Einsich y su difusión, por la Ilustración (Ph.G. 240/13-16; 261).

Una vez que parece que el camino iría del mundo griego al mundo romano y de éste al mundo ilustrado, ¿qué nostalgia tenemos nosotros de eso? El nombre de Grecia tiene una resonancia para todos familiar, sobre todo para un alemán. La religión, las concepciones del más allá, de lo remoto, del Oriente y de Siria a través de Grecia, surgen de ahí, pero también tuvieron su punto de partida, en la misma Grecia, las concepciones del más acá, de lo presente, de la ciencia y del arte, de lo que satisface, dignifica y adorna nuestra vida espiritual. Las raíces de la vida griega, lo que nos familiariza con Grecia es la percepción de tener una patria, el espíritu común que nos hace sentirnos en ellos. Pero lo interesante es que en estos mismos gérmenes en los que florece el nacimiento de esta patria o de este país natal, de este hogar, de este Heimat –mejor país natal que patria–, supimos también que ahí estaba la fuente de su propia decadencia. Sin salir de la propia órbita, supimos a la vez que nuestro hogar era también algo extraño, que había allí un espíritu de libertad y de belleza, supimos que nuestro propio origen, siendo un origen especulativo, era también el comienzo del acabamiento. Porque si evocamos a Grecia no es tanto para celebrar su inocencia cuanto para saludar –Hegel nos lo dice– al polemos heracliteo, para anunciar que, en cierto modo, hay una polémica en el corazón de nuestro hogar, para señalar que siempre, en el seno de nuestra casa, habita la escisión. Esto no hace que deje de ser morada, que el pensamiento –el hogar de la filosofía– no sea exactamente un sentirse en casa, bei sich, chez soi. Lo que sí hace es indicarnos que en esa casa late siempre el espíritu de decadencia y escisión. Otra cosa es que esta aporía de la patria y del exilio encuentre salidas en la dialéctica especulativa. Otra cosa es que nosotros no tengamos nostalgia de Grecia, sino de Grecia como itinerario, de Grecia como comienzo, siempre como comienzo. Ha de empezarse por Grecia, es imposible empezar sin ella. Grecia dice empezar. No se puede pensar en filosofía sin que reaparezca el itinerario de Grecia en el corazón de lo que pensamos, porque pensamos con ellos, desde ellos, yéndonos de ellos.

Y esta presencia permanente del mundo griego como la inmediatez aún no mediatizada, como un momento aún no reflejado, nos presenta a Grecia como el momento de la insatisfacción, de lo que podría llamarse técnicamente –y así hay que llamarlo– el «todavía no». La plena culminación de la filosofía, la Vollendung, está pronunciada, pero estamos aún en el «todavía no». La filosofía de los griegos como un «todavía no» (Noch nicht)[3]que no nos satisface, como un «todavía no» para el cual nosotros somos insuficientes y no atendemos suficientemente, hace que en el corazón del pensamiento lata una insuficiencia que es, además, nuestra, la que nos constituye como somos, como siendo lo que somos. Somos el «todavía no», el ser ya suficientemente los insuficientes. Así, al decir «los griegos», estamos abriendo una escisión, aquella que para Hegel es el permanente requerir filosofía. Y es que a veces se olvida que Hegel ha dicho esto mismo, que la escisión es el origen de la necesidad de la filosofía. Si no hay experiencia de la escisión, alejémonos de la filosofía, si nos sentimos plenos, acabados, completos, consumados, ni nos acerquemos a ella. La filosofía, para ser tal, ha de nutrirse de esta experiencia de la escisión, de una escisión no coyuntural, sino constitutiva.

No está todavía determinada, no ha sido todavía mediatizada mediante el movimiento dialéctico de la subjetividad absoluta. La filosofía griega se queda en el «todavía no» como la etapa de la belleza. Es un «todavía no», pero un «todavía no» que es la etapa de la belleza porque no es todavía la etapa de la verdad. En el mundo griego arriba ciertamente el espíritu por primera vez a un enfrentamiento libre con el ser, pero no arriba todavía propiamente como el sujeto que se sabe absolutamente a sí mismo, no arriba a la absoluta certeza de sí mismo. Entonces, ¿qué cabe añadir? ¿Qué ocurre cuando decimos «Hegel y los griegos», que parece que se está exactamente en el comienzo del «todavía no» de un espíritu que es realidad? «Hegel y los griegos», ¿a qué viene aquí eso de Hegel y los griegos? ¿Qué pasa cuando decimos «Hegel y los griegos»? Puede sonar como «Kant y los griegos», «Leibniz y los griegos», «toda la escolástica medieval y los griegos». «Suena así –dice Heidegger– pero es algo muy distinto».[4]Pues Hegel piensa por primera vez la filosofía griega como un todo y ese todo lo piensa filosóficamente. Se trata, efectivamente, de un pensamiento. Y si pensamos, estamos entre los griegos, y en cierto sentido los griegos están entre nosotros, no sólo los que fueron griegos, los griegos que fueron, sino los griegos que somos, nosotros los griegos, que sólo pensamos en tanto que los otros de los griegos (nosotros somos los otros), sólo con los griegos. Por tanto, «Hegel y los griegos» no es, sin más, un título de una investigación académica, es más bien una actividad especulativa que es posible porque Hegel determina la historia de tal manera que ella, en sus rasgos fundamentales, tiene que ser filosófica. La historia de la filosofía no es una serie de opiniones, ni una serie de doctrinas diferentes que se van sucediendo las unas a las otras sin conexión alguna entre sí. Es la filosofía que se siente en casa, porque el pensamiento es lo más propio, nuestra más libre particularidad. Si pensamos siempre entre los griegos, lo que interesa a los griegos pone en marcha la filosofía. Es –según Hegel– lo objetivo puro. Lo objetivo puro es la

primera manifestación, la primera salida del espíritu, aquello en lo que coinciden todos los objetos. Esto es lo que llama Hegel el universal abstracto, no referido aún al sujeto en cuanto sujeto porque aún no es mediatizado por el sujeto, porque no se ha conformado como concepto, porque no ha crecido unificándose, no es aún concreto. Por eso nosotros somos los más pobres cuando estamos con los antiguos, pero también los más necesarios. Ellos también lo son. «Los filósofos más antiguos son los más pobres de todos»,[5]dice Hegel, porque el primer surgir es necesariamente el más abstracto. No podemos ser sólo griegos. No podemos ser concretamente griegos. La primera salida es necesariamente la más abstracta, la más simple, la más pobre, a la que siempre se contrapone lo concreto. Esta consideración final lleva a reivindicar desde este espíritu, en la búsqueda de toda reconciliación, que la nostalgia de Grecia, si la hay, es la nostalgia de la belleza.[6]

DE LAS GUERRAS AL MATRIMONIO

Suele costar entender a los que se acercan a la Fenomenología del espíritu por primera vez que el proceso de esta obra va de lo más abstracto a lo más concreto. Suele haber una percepción según la cual el inicio de dicha obra –la certeza sensible: el aquí y el ahora– sería lo más concreto, y el saber absoluto, «como su propio nombre indica», se supone, una inconcreción absoluta. Sin embargo, en cuanto leemos, reconocemos que es exactamente lo contrario. Es un proceso de concretización, de concreción. Reconocemos que es el proceso de concepción porque el concepto es lo más concreto. La certeza sensible, como se sabe, es la pura enumeración y enunciación, abstractamente, del aquí y el ahora, que vale para todos los aquí, que vale para todos los ahora. Si escribimos en la pizarra «Hoy no hay conferencia», no habrá conferencia nunca, pues siempre será hoy y ese hoy será todos los hoy. Por tanto, el camino va de lo más abstracto a lo más concreto. Porque sólo se puede ser concretamente en el seno del saber absoluto, en el seno de lo común, sólo se puede ser alguien en el seno de la comunidad. Esto nos puede producir algún trastorno, toda vez que pensábamos que en Hegel la idea del todo era más bien la aniquilación de los individuos. Pero es que no hay que confundir los individuos con los singulares. En principio, no es una anulación, sino una concreción. Y de esto es de lo que vamos a hablar, del matrimonio.

El mundo ético, el mundo desgarrado en el más acá y en el más allá, junto con la visión moral del mundo, todo ello son los espíritus reales, cuyo movimiento y cuyo retorno al Selbst del espíritu ha de desarrollarse. En definitiva, la conciencia «se aparta de la apariencia coloreada del más acá sensible y de la noche vacía del más allá supra sensible para marchar hacia el día espiritual del presente [in den geistigen Tag der Gegenwart]» (Ph.G. 109/2-3; 113), en una consideración que estimamos emblemática de la Fenomenología del espíritu. Esta afirmación de Hegel, que nos pone en un ámbito que desde luego no es el más acá coloreado y sensible ni el más allá suprasensible, abre un espacio al que estamos convocados, el día espiritual el presente. Será la acción la que va a introducir la separación en la unidad inmediata del mundo espiritual. La ley humana y la ley divina. La ley humana: el pueblo, las costumbres de la ciudad, el hombre, el gobierno, la guerra. La ley divina: la familia, el culto a los muertos, la mujer, la comunidad ética universal. La comunidad aparece como una totalidad, tiene su vitalidad real en el gobierno como aquello donde es el individuo. El espíritu de la agrupación universal es la singularidad y es también la esencia negativa de esos sistemas que se aíslan. Por eso, para no dejarlos arraigar y consolidarse en este aislamiento, para evitar con ello que el todo se desintegre y el espíritu se esfume, Hegel considera que el gobierno tiene que sacudirlos de vez en cuando en su interior por medio de las guerras, infringiendo de este modo su orden establecido y su derecho de independencia.

Podemos ser amables y traer a Heráclito y hablar de polemos[7]y decir que no se trata sin más de las guerras como nosotros las llamamos o nos referimos a ellas; podemos ser amables y reivindicar la lucha como padre de todas las cosas, podemos ser amables y asumir ese diferir que nace del conflicto, que es la esencia de la belleza. Hegel sostiene que la guerra hace y deshace a la vez la comunidad ética, porque asegura la cohesión.[8]Para quienes amamos la paz, que es más que la ausencia de guerras, resulta un poco convulsivo que Hegel diga que una guerra de vez en cuando no viene mal. Otra cosa es que nosotros, leyendo a Heráclito, de su mano, entendamos polemos de modo más polémico. El padre de todas las cosas es exactamente la polémica, la lucha. A veces hay guerra porque nos falta lucha y se enquista la confrontación no activada. Por tanto, hablamos de la paz reivindicando la lucha frente a la guerra. Pero Hegel emplea la palabra guerra. La guerra hace y deshace la comunidad ética. Si asegura esa cohesión es reprimiendo la individualización y, a la par, llamando a la individualidad. Parecería que sólo en esos espacios convulsivos podemos reconocer que dicha escisión es insostenible. No entendemos la guerra, entonces, como una acción exterior que introduce negatividad en los contrarios.

Hablemos, pues, de la lucha que es la asunción de la negatividad en el corazón mismo de su contrariedad o de su contradicción. La dialéctica no consiste en introducir negatividad a la realidad. No se trata de que en el movimiento dialéctico,[9]después de que el primer momento sea el momento abstracto del entendimiento y el segundo lo dialéctico o lo negativo, sea preciso impregnar de dialéctica negativa al mundo para que se convulsione. Basta con hacerse cargo de la negatividad inherente al momento especulativo. Por tanto, la dialéctica no es la introducción, sino el reconocimiento, la activación de aquello que es ínsito en su mismo corazón, que es su negatividad. Por eso, veremos que no se trata de cultivar activamente la maldad. Somos partidarios de la bondad, de ser activamente buenos. El bien decir, el bendecir, es el que reconocerá inmediatamente la negatividad inherente en lo que hay. Si esto es así, con este trabajo la esencia negativa se muestra como la potencia propiamente dicha de la comunidad y como la fuerza de su autoconservación. Así que el proceso que les propongo es que vayamos, de la mano de Hegel, en este texto que nos conduce de las guerras al matrimonio. Y tal es el camino que nos corresponde hacer.

Ya hemos planteado algunas objeciones a la palabra guerra, ya la hemos vinculado a la polémica del polemos heraclíteo, ya hemos hablado de la lucha, ya hemos recordado la negatividad inherente, pero, ¿cómo iremos de las guerras al matrimonio? No se trata de resolver el problema bélico del mundo haciendo casamientos. Lo que se propone es el camino que está en la pura lectura del texto de Hegel. La ley humana parte, en su movimiento vivo, de la divina, la ley vigente sobre la tierra, de la ley subterránea, lo consciente, de lo inconsciente, la mediación, de la inmediación, y retorna de nuevo al lugar de donde partió. La familia reconoce diferencias dentro de sí, diferencias entre el marido y la esposa –palabras de época–. Reconoce diferencias entre el padre y el hijo, entre el hermano y la hermana. El matrimonio es una relación pero bien singular. Es esencialmente una relación ética. Desde luego, para Hegel, ni se basa sólo en la relación física ni en la simple relación entre seres. Desde luego, ni se basa ni es, como algunos defienden, un mero contrato civil, y, desde luego, no se fundamenta exclusivamente en el amor, dado que el amor es contingente y agregado, y en ello no puede basarse la ética.[10]

Lo que sí interesa a nuestros efectos es esta relación sin mezcla, porque es en el amor, en la confianza y en la comunidad de la totalidad de la vida individual en donde se sostiene esta relación que llamamos ahora matrimonio. Y nos va a interesar, de todas estas relaciones que ya están en la palabra matrimonio, la relación entre el hermano y la hermana –y no solamente la relación entre el marido y la esposa–. Porque la familia no sólo tiene propiedad. Una familia –según Hegel– no puede basarse en la propiedad, dado que la propiedad es persona universal y perdurable. Tiene necesidad de una posesión permanente y segura, de un patrimonio. Así que Hegel subraya –lo sostiene él, no sólo el título que les propongo– que sin patrimonio no hay matrimonio. No habla He-gel de una propiedad más o menos asentada y asegurada, sino de algo otro. Si nos fijamos en esta relación de la posesión permanente y segura llamada «patrimonio», será la relación del hermano y la hermana –y no sólo, insistimos, la relación entre marido y esposa– la que nos va a llevar en la dirección de lo que hemos de pensar hegelianamente. Se trata de una sangre que ha alcanzado en ellos la quietud y el equilibrio. Sería muy desatinado que hiciéramos una mera lectura antropológica de la propuesta de Hegel. Sería muy desatinado que hiciéramos una lectura sociológica de la propuesta hegeliana. Sería muy desatinado que hiciéramos una propuesta en términos psicológicos de Hegel o, dicho de otro modo, sería muy desatinado que de aquí se extrajeran meras consignas para la vida particular. Ésta es una posición ontológica, que no va a afectar simplemente a la vida particular, va a afectar a la forma de vivir.

El hermano abandona la eticidad inmediata elemental y, en rigor, negativa, de la familia, para adquirir y hacer surgir la eticidad de sí misma real. Esto es muy importante porque tiene que ver con una palabra fundamental de Hegel, Versöhnung, la «hermanación», la capacidad de hermanar, la verdadera reconciliación. No hemos de ignorar que fraternidad es un término revolucionario. No hemos de ignorar que la fraternidad es la pariente pobre de la revolución. No hemos de ignorar que la libertad y la igualdad que tanto nos conmueven –y con razón– encuentran su sentido radical en su imbricación con la fraternidad. No hemos de olvidar que en los textos de H. Nohl llega a citarse, al menos una vez, incluso como verbo, fraternisieren, fraternizar, como una acción.[11]Y no hemos de olvidar que Hegel y sus amigos del Stift de Tubinga plantaron no sólo el árbol de la libertad en el centro de la plaza, también plantaron árboles de la fraternidad en los linderos de caminos y de los pueblos, entre unos y otros. Y hay ahí una convocatoria y un grito revolucionario, que se decía en voz baja, porque era un grito peligroso: «Salut et fraternité», salud y fraternidad. Pero otra cosa es que hemos hecho de la palabra fraternidad, en su lectura tibia, la proclamación de una distancia respecto de una verdadera imbricación con los otros. En el corazón de esta palabra hay la voluntad de una comunidad donde poder ser libre y diferente; en el corazón de esta palabra hay un sueño hegeliano, que es «la diferencia en la libertad» (caracterización suya, por cierto: «Este ser otro sería la diferencia en la libertad» [Ph.G. 318/35; 345]). Y en esta dirección queremos avanzar, en reconciliar como hermanar frente a la unilateralidad.

LA PERMANENTE RECONCILIACIÓN

Cabe decir que la reconciliación como «hermanación» es el procedimiento, el método, el modo de proceder, hegeliano. Nunca olvidemos que en el párrafo séptimo del capítulo «El saber absoluto», que puede considerarse el texto central de la Fenomenología del espíritu,[12]se dice que hasta dicho momento ha habido mucha reconciliación, diferentes formas de reconciliación que operan además[13]de doble manera, a saber: la reconciliación de la forma y la reconciliación del contenido. En «La religión»,capítulo anterior al de «El saber absoluto», se daba la reconciliación del contenido, pero con una forma inadecuada porque se basa en la representación, mientras que en el resto de la Fenomenología del espíritu no se había hecho presente el contenido adecuado, aunque sí la forma, que es la del sí-mismo (Selbst). En dicho punto nos queda algo más que hacer.[14]Todavía no ha acabado la Fenomenología del espíritu, ni siquiera con «La religión». Y es que en el seno de «El saber absoluto» se requiere que se efectúe una Versammlung, una Vereinigung, se precisa un recolectar, un recoleccionar, un unir la forma que no había encontrado su contenido con el contenido que no tenía forma adecuada. Y reconocer su mutua pertenencia. Y tal es efectivamente el modo de proceder del saber absoluto, la unificación de dos reconciliaciones (Ph.G. 425/10-18; 464). Por tanto, la Fenomenología del espíritu no se acaba con el espíritu, aunque se llame de esa manera.