Tecnología del color

- -

- 100%

- +

Se denomina pureza colorimétrica (pC) de un color C de luminancia Y(C) y cuyo dominante es Cd a la relación:

donde T(C) = T(W) + T(Cd), y en particular, Y(C) = Y(W) +Y(Cd).

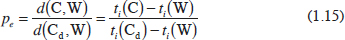

Se denomina pureza de excitación de un color C cuyo dominante es Cd a la relación entre la distancia de C al blanco del espacio y la distancia de Cd al blanco del espacio, esto es:

Puede demostrarse fácilmente que:

donde T(C) = T(W) + T(Cd), y por consiguiente, S(C) = S(W) +S(Cd).

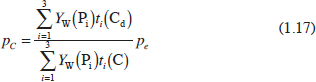

Finalmente, la pureza colorimétrica se puede derivar de la pureza de excitación mediante la expresión:

1.7 Cambios de espacio

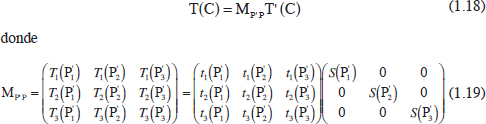

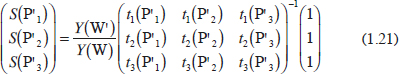

Sean los espacios definidos por los primarios Pi y P’i y los blancos de referencia W, con luminancia Y(W), y W’, con luminancia Y(W’), respectivamente. La ecuación que relaciona los vectores triestímulo T(C) y T’(C) de un color C cualquiera es:

siendo, en general

que, si los blancos sólo difieren en la luminancia, se reduce a:

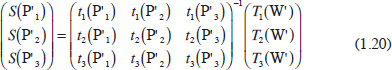

Por último, las unidades tricromáticas YW(Pi) y YW’(P’i) están relacionadas mediante la ecuación:

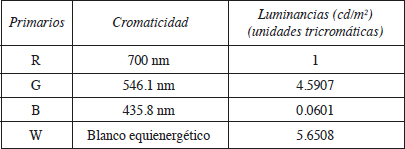

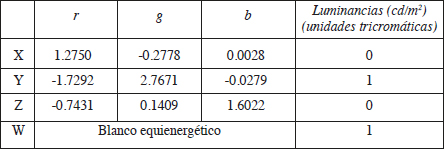

1.8 Los espacios CIE RGB y XYZ. Definición, funciones de igualación y coordenadas cromáticas del locus espectral

En 1931, la CIE propuso los espacios conocidos como RGB y XYZ. El espacio RGB (tabla 1.1) es un espacio de primarios reales. El espacio XYZ (tabla 1.2) se obtiene mediante una transformación lineal de RGB, imponiendo como condiciones que la luminancia coincida con un valor triestímulo (en particular, el Y), lo que implica que la luminancia de los primarios X y Z ha de ser cero y la del primario Y la unidad. Evidentemente, tal exigencia conlleva que dichos primarios no pueden ser colores reales, lo que hace que la interpretación de las cosas en este espacio no tenga un significado físico tan elegante como en un espacio de tipo RGB. Sin embargo, la simplificación de las ecuaciones cuando se trabaja en este espacio, y especialmente, el hecho de que la luminancia coincida con un valor triestímulo hacen que el espacio CIE XYZ sea todavía hoy utilizado como el espacio estándar de la colorimetría. Las funciones de igualación de color y las coordenadas cromáticas del locus espectral de los observadores colorimétricos patrón RGB y XYZ (1931) se encuentran tabuladas en el apéndice de tablas. Estos observadores patrón fueron obtenidos para un campo visual de 2º, pero pueden en la práctica utilizarse con campos de hasta 4º. Para campos visuales de mayor tamaño, la CIE propuso en 1964 el nuevo observador patrón XYZ (10º), que se encuentra asimismo tabulado en el apéndice de tablas.

TABLA 1.1

TABLA 1.2

1.9 Definición de espacio uniforme

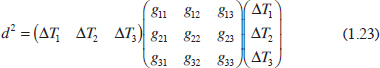

Sean Ti(C1) y Ti(C2) las componentes de C1 y C2 respectivamente en un espacio de Riemann. La distancia, d, entre dos puntos se define de la forma:

donde gij = gji. La matriz de coeficientes gij se denomina matriz métrica del espacio. La ecuación (1.23) se puede reescribir:

que es la ecuación de un elipsoide. Por consiguiente, todos los puntos que estén a una misma distancia, d, de un punto dado, se encontrarán en un elipsoide alrededor de dicho punto.

En el lenguaje de la colorimetría, un espacio de representación del color se dice que es uniforme si es euclídeo. Un espacio es euclídeo si la matriz métrica es la matriz unidad, esto es, si gij =1 cuando i=j y el resto de los coeficientes son nulos. En tal caso, la ecuación (1.24) se reduce a:

que es la ecuación de una esfera de radio d. Por consiguiente, todos los puntos que estén a una misma distancia, d, de un punto dado se encontrarán en una esfera de radio d alrededor de dicho punto, independientemente de la posición del mismo en el espacio.

1.10 Los espacios CIELAB y CIELUV

La condicion de espacio uniforme debe ser satisfecha por cualquier espacio de representación que vaya a ser utilizado para calcular diferencias de color, ya que, naturalmente, sólo de esta manera tiene sentido definir la diferencia de color entre dos puntos representados en el espacio como la distancia entre los mismos, en el sentido euclídeo de la palabra distancia. Como será bien sabido por el lector, los espacios CIE (1931) no son en absoluto uniformes. Por esta razón, la CIE propuso en 1976 los espacios uniformes conocidos como CIELAB y CIELUV.

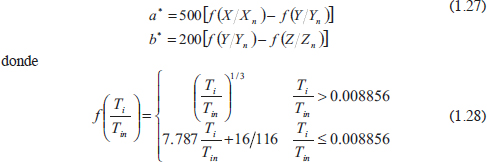

Las coordenadas (L*, a*, b*) se definen de la forma:

siendo Xn,Yn,Zn los valores triestímulo del blanco de referencia.

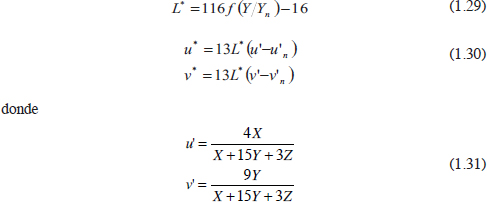

Las coordenadas (L*, u*, v*) se definen de la forma:

siendo u’n, v’n las coordenadas u’, v’ del blanco de referencia.

1.11 Descriptores perceptuales

Se puede demostrar que existe una razonable correlación entre las coor-denadas CIELAB/CIELUV y las definiciones de los descriptores perceptuales claridad, tono y croma. (Véase vocabulario de términos colorimétricos (CIE-1987).) La correlación es especialmente buena entre la coordenada L* y el value Munsell (valor Munsell), que es el descriptor que responde al concepto de claridad en el lenguaje del atlas Munsell. De hecho, se puede aceptar sin ningún problema que L* es diez veces el valor Munsell. Se puede admitir, aunque la correlación no es ni mucho menos tan buena, que el tono CIELAB definido como el ángulo que forma con la horizontal el vector que representa al color en el plano (a*, b*) y el croma CIELAB definido como el módulo de dicho vector, esto es:

son cuantificadores aceptables para los descriptores perceptuales de tono y croma (definidos con el lenguaje Munsell o con cualquier otra definición que se quiera hacer), respectivamente. Todo lo dicho para el espacio CIELAB se puede básicamente extender al espacio CIELUV. Nótese que la coordenada L* es común a ambos espacios. Sin embargo, la correlación entre (1.32) y (1.33) y los descriptores perceptuales de tono y croma es bastante peor que en CIELAB. En realidad, el espacio CIELUV dista bastante de cumplir las condiciones de uniformidad que se le presumen. La mala correlación entre descriptores y cuantificadores no es, de hecho, más que una consecuencia de la no uniformidad del espacio, aunque naturalmente, es extraordinariamente uniforme si se compara con el espacio XYZ.

1.12 Fórmulas de diferencia de color

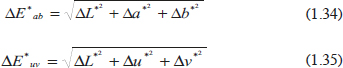

Asumiendo uniformidad, la diferencia de color en los espacios CIELAB y CIELUV se calculará en definitiva de la forma:

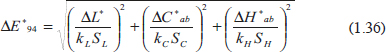

Aunque estos espacios son todavía hoy ampliamente utilizados en la industria, especialmente el CIELAB, se han propuesto desde 1976 espacios que tienen, de hecho, mejor uniformidad (véase para un análisis comparado Mahy et al. 1994). Asimismo, existen numerosas fórmulas (Clark 1984, Seim y Valverg 1986, Luo y Rigg 1987, CIE 1995) que consiguen mejorar las prestaciones de la fórmula CIELAB, paliando de manera completamente empírica, en la medida de lo posible, los problemas residuales, pero no irrelevantes, que presenta el espacio CIELAB, debido a que su uniformidad sólo es relativamente buena. La mayoría de estas fórmulas son modificaciones más o menos complicadas de la propia fórmula CIELAB. Una de las de uso más extendido en la actualidad es la propuesta por la propia CIE y que se conoce como fórmula CIE94, cuya expresión es:

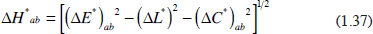

donde la diferencia de tono ΔH*ab se define como la parte de la diferencia de color, calculada con (1.34), que no es atribuible a diferencias de claridad o de croma, esto es:

Los parámetros kL , kC , kH sirven para ajustar las contribuciones relativas de las diferencias de claridad, croma y tono respectivamente, según las condiciones de visualización y de aplicación, cuando éstas son distintas de las condiciones de referencia que se encuentran en la tabla 1.3. En estas condiciones se adoptan los valores 2:1:1 como estándar.

TABLA 1.3

IluminanteSimulador CIE del iluminante D65Iluminación1000 luxObservadorVisión del color normalFondoUniforme y acromático con L*=50Modo de visualizaciónObjetoTamaño de la muestraMayor de 4°Separación entre muestrasBordes coincidentesMagnitud de la diferencia de colorDe 0 a 5 unidades CIELABEstructura de la muestraUniforme2. Sistemas de gestión del color

2.1 Introductión: ¿qué es la tecnología del color?

Para la mayoría de nosotros es incuestionable que nos encontramos inmersos en una gran revolutión tecnológica con la aparición de las tecnologías derivadas del estudio fundamental de la materia efectuado durante el siglo pasado, de aplicaciones especrficas de la física del estado sólido, de la optoelectrónica u otras disciplinas más que han permitido el estallido sociotecnológico de la microelectrónica y la informática. El fenómeno sociocultural asociado a esta revolutión tecnológica es la multimedia y términos asociados, como Internet, pero a niveles más cientrficos, todo este campo de conocimiento y aplicación tecnológica de la imagen recibe el nombre de Imaging, Imaging Science, o ciencias de la imagen.

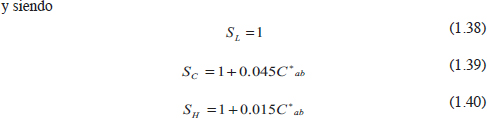

En la era de la ofimática (Desktop Publishing), creatión electrónica de documentos en los que se combinan texto, imagen (y sonido), éstos se procesan, se transportan y se visualizan dentro de una amplia variedad de formas (fig. 2.1). En primer lugar, si necesitamos insertar algún tipo de imagen sobre el documento electrónico, nos encontramos con que tenemos una gran variedad de procedimientos para adquirir o captar una imagen en formato digital. Si suponemos que partimos de una escena real, ésta puede captarse mediante una cámara fotográfica conventional (fotoquímica) o de forma pictórica. Ahora bien, los formatos de estas primeras reproducciones del color de la escena no están en formato digital. Por eso, las opciones de captura digital de la escena son mediante cámaras digitales, videocámaras o escáneres, para registrar la copia fotográfica conventional, en formato papel o diapositiva, y la representatión estilística de la escena. Sin embargo, también existen otros medios para adquirir imágenes digitales, ya sea mediante la creatión artística por ordenador mediante aplicaciones informáticas de diseño gráfico, o bien mediante la importatión de archivos digitales de imágenes vía red local o Internet.

Fig. 2.1 Cadena completa de reproducción del color de una imagen.

El ámbito del tratamiento del documento electrónico es enorme: abarca la configuración de las páginas, la longitud del documento, la colación, a simple o doble cara, el color, la calidad de la imagen, el acabado y la encuadernación. Si el entorno de la oficina está conectado por red informática, aparecen nuevas cuestiones ligadas con la comunicación del medio informático –protocolo o lenguaje de comunicación, formato del fichero, lenguaje de descripción de las páginas, compresión/descompresión, administración del trabajo, interacción máquina-usuario, y controladores de los dispositivos/periféricos– que deben también tenerse en cuenta. Los sistemas de adquisición y tratamiento digital de la imagen procesan la información electrónica desde varias fuentes; las imágenes pueden proceder de un entorno local de red, de un dispositivo/periférico remoto, de estaciones de trabajo diferentes en el tratamiento del color, o de un escáner local. Después del procesado, un documento se comprime y se transmite, generalmente a varios lugares, por comunicación en red para la visualización, la edición o la impresión del mismo (fig. 2.1). Más aún, la tendencia en la industria se mueve hacia un entorno abierto, a diferencia del entorno cerrado del pasado. Esto significa que los dispositivos como escáneres, cámaras digitales, videocámaras, computadoras, estaciones de trabajo, pantallas de visualización, módems e impresoras procedentes de diferentes fabricantes se ensamblarán en un único sistema, pero también con sus peculiaridades, según las preferencias del usuario, profesional o no, de ahí el impacto sociotecnológico de la multimedia.

La tarea de disponer de un lenguaje común de comunicación entre los componentes del sistema, independientemente del sistema de control/operación, formato del fichero, lenguaje de descripción de las páginas y contenido de la información, es enorme, y los primeros pasos para conseguir esto se vienen llevando a cabo desde hace sólo unos diez años aproximadamente. En principio, el intercambio o la comunicación no debería causar alteración o pérdida de información. Sin embargo, en la estructura de un documento se encuentran textos principalmente, gráficos y tipos diferentes de imágenes, cada uno de ellos con características y representaciones distintas como el código ASCII (American Standard Code for Information Interchange) para el texto, vectores para los gráficos y código barrido (raster) para las imágenes. Cada tipo de imagen y sus atributos asociados, como la fuente de letra, el tamaño de la misma, el tipo de tramado de impresión (halftone), el nivel de gris, la resolución y el color tienen que tratarse de forma diferente. En un entorno tan complejo, es muy probable que se den bastantes problemas de compatibilidad cuando una imagen haya de capturarse o registrarse, transmitirse, visualizarse y transferirse. En los capítulos siguientes plantearemos solamente el aspecto del tratamiento del color en la imagen caracterizada tanto analógica como digitalmente denominado Color Imaging, que traduciremos al castellano como tecnología del color (Sharma, Trussell 1977a). Si bien este término lo hemos acuñado directamente al control del color en las tecnologías multimedia, también merecen incluirse por méritos históricos todos los aspectos de la colorimetría industrial clásica, como la tinción mediante colorantes y pigmentos, el control colorimétrico en alimentos, etc.

El concepto de calidad total de una imagen en color es subjetivo, porque el color es una sensación visual consciente. No obstante, veremos a lo largo de estos capítulos que la calidad en color de una imagen puede ajustarse a criterios objetivos que tienen en cuenta los aspectos perceptuales del color explicados ya en el capítulo anterior. Desde los albores de la Imaging Science, se determinó que existen cuatro áreas para la calidad total de una imagen en color (Farrell 1998, Jacobson 1995, Kang 1997: 269-270, Shaw 1999):

1. La reproducción de niveles de intensidad (balance de grises –tone–) y del color: referente a los atributos perceptuales de claridad, tono y croma de la imagen original con respecto a los de la imagen reproducida.

2. Los patrones de interferencia: que pueden ser aleatorios o periódicos, e incluyen por ejemplo el efecto moiré, marcas de agua, aparición de bandas, etc.

3. La definición de la imagen: referente a la nitidez y resolución del detalle fino de la imagen.

4. Las características de la superficie: incluye el brillo, la textura, la rugosidad, etc.

Estas cuatro áreas se pueden atribuir a la igualación/reproducción del color entre original/referencia/estándar y copia/muestra y a la estructura de la imagen. La reproducción de niveles de intensidad y del color es una consecuencia directa de la igualación/reproducción del color. Los factores que afectan a la igualación/reproducción del color son la transformación de color, la gama de colores reproducibles (gamut mapping), las condiciones de visualización y el medio de soporte para la imagen; conceptos que se presentarán en este capítulo. Los patrones de interferencia y la definición en la imagen son aspectos de la imagen que van ligados a las técnicas de procesado de la misma. Los factores que afectan a la estructura de la imagen son el muestreo (sampling), la cuantización, la compresión y la técnica del tramado impreso (halftoning). Las características de la superficie de la imagen están afectadas principalmente por el medio de soporte. Todos estos factores no son absolutamente independientes, sino que se encuentran bastante interrelacionados, por lo que son materia de investigación.

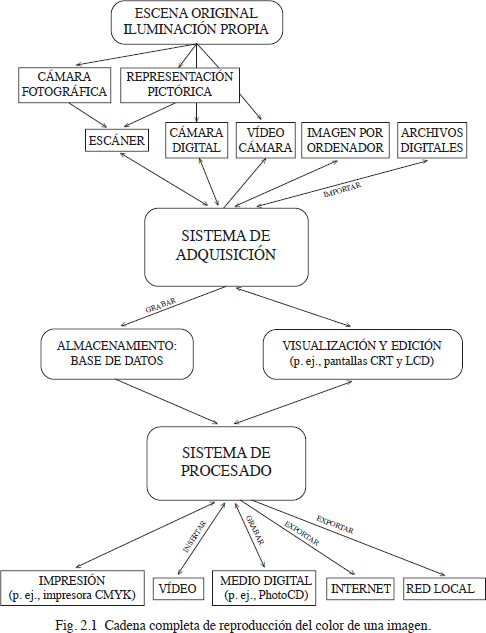

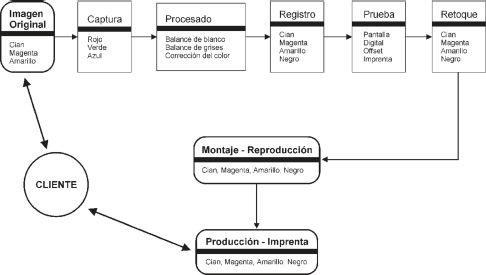

Veamos, como análisis final de este apartado, el diagrama de flujo del pro-ceso completo de impresión en artes gráficas (Agfa 1995) (fig. 2.2). Si partimos de una imagen original, codificada con primarios sustractivos CMY, como por ejemplo una escena fotografiada de forma convencional y reproducida en modo papel (print), el primer paso en la cadena de la reproducción del color del original es la captación del mismo, proceso que siempre será de carácter aditivo, es decir, se codifica la imagen con primarios aditivos RGB. Tras esta etapa, se pasa a la del procesado de la imagen, en el que obligatoriamente se ha de comprobar o controlar el balance de blanco (¿cómo se ha capturado el blanco del original?), el balance de contrastes o grises (¿aparece la copia en términos generales más oscura o más clara que el original?) y las diferencias de color (corrección de color). Tras este proceso, siempre obligatorio, se procede a la codificación o registro de la imagen reproducida en formato CMYK, porque la transferencia final de toda la información de color de la copia se pasa a una imprenta, dispositivo que funciona con primarios sustractivos.

Fig. 2.2 Proceso completo de reproducción del color en artes gráficas.

Antes de transferir la copia a reproducir a la sección de imprenta, es necesario comprobar si el procesado inicial sobre la imagen captada ha sido efectivo. Esto se puede realizar de varias maneras: bien directamente en pantalla o monitor, con el inconveniente de que este dispositivo codifica el color en modo aditivo, o bien mediante preimpresión en modo offset (convencional) u otros medios. Como, generalmente, la igualación prueba-estándar del cliente no será satisfactoria al 100 %, urge la necesidad de efectuar los últimos retoques sobre el fichero-imagen procesado inicialmente. Para ello, lo más conveniente es efectuar las correcciones de forma separada sobre los canales de color cian (C), magenta (M), amarillo (Y) y negro (K) (Margulis 1995). Tras estos retoques que, normalmente, se basan en la experiencia de los diseñadores gráficos, se procede al montaje de las cuatro separaciones de la copia para su reproducción por imprenta en modo offset o cualquier otro método. Si todos los procesos de la cadena se han ejecutado de forma correcta, el cliente no distinguirá ninguna diferencia de color entre su estándar y la copia y, por tanto, la relación comercial cliente-empresa se habrá efectuado de forma satisfactoria. (Tal como comentábamos anteriormente, quedaría incluir en el proceso de la reproducción los aspectos estructurales de la imagen, como la resolución o la nitidez u otros, que pueden provocar que el cliente rechaze la buena reproducción en color de la copia. Pero dichos aspectos van a quedar excluidos de los objetivos de este libro. Supondremos a partir de ahora que tales aspectos estructurales de reproducción serán perfectamente controlados.)

Si todos los dispositivos de tratamiento del color del proceso anterior de reproducción fueran de la misma naturaleza, todos aditivos o todos sustractivos; si los primarios de codificación del color de la imagen reproducida fueran ideales (Hunt 1995: 177-193); y si no existieran problemas de compatibilidad entre los lenguajes de comunicación del color, entre las estaciones de trabajo o computadoras y las aplicaciones informáticas de control del color que se escalonan en todo el proceso; no sería necesario efectuar pruebas ni retoques antes de la impresión final, ni que el maestro-diseñador o maestro-impresor adquiriera a través de bastantes años algunas reglas empíricas sobre el retoque del color que, en cualquier caso, no admiten una teoría física/química y matemática bien definida. Por tanto, el resto del capítulo intentará describir de forma objetiva la base subyacente de este problema sobre la gestión o administración del color en las tecnologías multimedia y analizar los aspectos fundamentales para solventarlo o, en todo caso, minimizarlo.

2.1.1 Espacios de color dependientes del dispositivo

El problema principal del procesado de la información electrónica de una imagen es la consistencia del color en el sistema de tratamiento: la apariencia del color de las imágenes de un documento debería permanecer constante cuando todo el documento, y las imágenes insertadas en él, se transfiere a dispositivos/periféricos diferentes y pasa por transformaciones de color, de ahí el nombre de sistemas de gestión del color (Color Management Systems: CMS).

El problema principal de partida es comprender qué significa espacio de representación del color dependiente del dispositivo. La descripción básica sobre el reto de los sistemas de gestión del color es el control de la reproducción del color de una imagen. Existen dos metodologías de reproducción: la aditiva y la sustractiva, RGB frente a CMY o CMYK. Por tanto, los dispositivos o periféricos de control del color –escáneres, cámaras, pantallas CRT o LCD, imprentas, impresoras de chorro de tinta, de sublimación o láser– deben ajustarse exclusivamente a un formato de codificación del color. Los escáneres, las cámaras fotográficas convencionales y digitales y las pantallas de tipo CRT o LCD son dispositivos aditivos, es decir, codifican en formato RGB. Cualquier tipo de imprenta o impresora codifica el color en formato CMY o CMYK, donde se incorpora la codificación en blanco/negro para optimizar el proceso de reproducción original en CMY (cap. 6).