- -

- 100%

- +

2.1.4. Clúster turístico

A continuación analizamos el concepto de clúster; que puede definirse como una concentración espacial de empresas e instituciones que están interconectadas y relacionadas a través de un determinado sector o producto, generando complementariedades y beneficios comunes (Porter, 1990). Dichas empresas pueden competir entre sí pero también cooperan. En el caso de un clúster turístico, puede considerarse un espacio geográfico en el que interactúa de forma estable e interrelacionados un grupo de agentes alrededor del producto turístico. De este modo, un clúster no es una unidad estática sino que a lo largo del tiempo surge, se transforma y puede desaparecer.

Tal como indican Cruz y Teixeira (2010), el estudio de la evolución dinámica de los clústeres y de las fases de su ciclo de vida ha sido tratado recientemente por la literatura y generalmente desde una perspectiva industrial (Brenner, 2004; Suire y Vicente, 2009; Crespo, 2011; Martin y Sunley, 2011; Wang et al., 2013). Los estudios desde la economía geográfica (Crespo, 2011; Boschma y Fornahl, 2011) ponen el énfasis en la conceptualización del clúster como un todo, profundizando en los aspectos económicos y/o territoriales. Por su parte, Menzel y Fornahl (2010) analizan la evolución del clúster teniendo en cuenta la interacción de la heterogeneidad de las organizaciones, sus diferentes bases de conocimientos y sus capacidades de aprendizaje. A su vez, autores como Boschma y Wenting (2007), Belussi y Sedita (2009) o Hervás-Oliver (2014) señalan que la evolución del clúster depende de las estrategias desarrolladas, la dinámica relacional de los agentes y la capacidad de formación y transformación de las empresas allí localizadas, además de los aspectos contextuales de los territorios en los que se alojan. Por su parte, Weidenfeld, Butler y Williams (2011) analizan el clúster desde el punto de vista de la cooperación entre los actores y las complementariedades así obtenidas y, mientras que Parra y Santana (2011) lo hacen focalizándose básicamente en la innovación turística, Gormsen (1981, 1997) trabajaba ya el proceso evolutivo a partir de los resorts turísticos litorales.

Las características de las etapas del ciclo de vida de un clúster varían según los autores que analizan el fenómeno (Van Klink y De Langen, 2001; Lorenzen, 2005; Menzel y Fornahl, 2010), aunque todos coinciden en que las fases fundamentales son: inicio, crecimiento, madurez y declive. Así, al principio de su desarrollo el clúster suele estar formado por pequeños establecimientos poco relacionados entre sí. Después, la mayor cooperación entre los establecimientos, el aumento de las relaciones con los otros agentes presentes en el territorio y la propia competitividad ayudan a su consolidación. En consecuencia, en la fase de inicio aún no se ha definido un punto focal, por lo que cada establecimiento entrante incrementa la heterogeneidad del clúster, la cual sólo se reduce cuando éste alcanza una determinada masa crítica. El reducido número de establecimientos presentes hace que no existan todavía fuerzas de aglomeración y que las redes relacionales sean inestables (Ter Wal y Boschma, 2011). Al no estar consolidado, su futuro es incierto. Si sobrevive, poco a poco aumenta el número de establecimientos turísticos, por lo que el clúster se va consolidando, disminuyendo la incertidumbre y la heterogeneidad de la fase anterior, estabilizándose las relaciones en las redes, aumentando la especialización y la innovación y generándose sinergias positivas entre sus miembros (economías de aglomeración). Con el tiempo crece la imitación y la competencia, y el potencial de innovación se reduce debido a la fuerte especialización y la concentración en unas pocas empresas. El clúster, ya estabilizado, se encuentra en una fase de madurez, donde la competencia es principalmente por precio, lo que puede conducirle a su declive, provocando que las empresas menos eficientes se marchen y entren otras nuevas. En este caso el clúster tiene pocas entradas pero muchas salidas, presentando una alta especialización y unas redes cerradas y con relaciones muy estables. Finalmente, el clúster puede entrar en una nueva fase de renovación, con nuevas innovaciones, nuevos crecimientos y nuevas relaciones (Menzel y Fornahl, 2010; Crespo et al., 2014). En este sentido habrá mostrado su resiliencia frente a las dificultades.

Así pues, en los párrafos anteriores hemos apuntado que se ha producido un cambio en la sociedad, donde han influido una serie de factores exógenos al sistema turístico más que las propias acciones endógenas (Álvarez, 2004; Navarro, 2015). Así, primero ha habido un aumento del consumo turístico y del consiguiente gasto en actividades de ocio, favorecido por la mayor disponibilidad de tiempo libre y el mayor poder adquisitivo de la población, las nuevas tecnologías, los medios de transporte y los viajes «low-cost», los cambios en las estructuras demográficas (población envejecida pero con disponibilidad para viajar, familias postnucleares, etc.), el mayor nivel cultural, la publicidad y la promoción de la imagen de los destinos, el cada vez más importante papel de los hijos en la elección de los viajes, la globalización, las nuevas corrientes ideológicas (como la sostenibilidad medioambiental, la equidad social y la búsqueda de la autenticidad cultural), la mayor experiencia de los turistas, el aumento del individualismo y de la necesidad de personalizar los viajes, los cambios en los roles sociales (ser diferentes de la vida cotidiana, desencorsetarse temporalmente de las clases sociales históricas), los valores post-materialistas, la necesidad de interconectarse con otras culturas, la polarización de los gustos (comodidad y seguridad en los viajes frente a aventura y riesgo), la búsqueda de nuevas emociones y la emergencia de una nueva «sociedad del ensueño», dónde lo importante es fabricar productos basados en aspectos diferenciales que añadan distinción a la calidad del proceso.

Después, con la crisis económica de estos últimos años, en nuestra sociedad, donde priman las experiencias vividas, las sensaciones inolvidables y las emociones profundas (Navarro, 2015), la pérdida de renta disponible ha provocado la necesidad de elegir detalladamente los destinos turísticos teniendo muy en cuenta el coste de los viajes pero sin abandonar la actividad turística. Los riesgos actuales son distintos a los del pasado y el turismo está afectado por ellos, como por ejemplo la posibilidad de desastres ecológicos, los actos terroristas y las guerras. Sin embargo, con el tiempo el turismo es una actividad que se recupera y suele seguir el camino que se esperaba antes de las crisis (Vélez, 2010).

Además, también están cambiando los gustos de la demanda extranjera, que inicialmente venía a España atraída por el sol y la playa, pero que ahora desea consumir también otros productos turísticos basados en aspectos diferenciales de los lugares, principalmente el aspecto natural y cultural, y reclamando una mayor actividad en lugar de la tradicional pasividad de la visita (Tynsley y Lynch, 2001).

Ante este nuevo contexto también es muy importante tener en cuenta la satisfacción que experimenta el turista con el diseño del viaje en todas sus fases («pre», «durante» y «post») ya que puede repetir la visita y, lo que es más importante, puede ser un buen prescriptor del destino para futuros visitantes. Al respecto, no hay que olvidar que el concepto de satisfacción tiende a definirse como un juicio de naturaleza cognitiva-afectiva que se deriva de la experiencia del individuo con el servicio turístico y con sus experiencias previas, ya que es la respuesta que éste da a un proceso cognitivo donde compara el viaje realizado con sus expectativas (Castaño et al., 2006). Por ello es fundamental que los agentes locales involucrados con el desarrollo del turismo conozcan cuales son estas experiencias, pues adquieren gran importancia en la formación de la satisfacción del consumidor.

Así, los territorios de interior dinámicos, con el objetivo de diversificar su economía, apuestan por favorecer el turismo sostenible a partir de sus recursos naturales y culturales. Incorporan los nuevos gustos de los consumidores y los cambios sociales, de manera que, en estos destinos se pueda formar un clúster alrededor de un determinado producto turístico. El clúster deberá contar con un conjunto de productores (equipamientos turísticos, alojamientos, restauración, transportes, animación, museos, monumentos y edificios singulares, comercio local), distribuidores y/o facilitadores del viaje (agencias de viaje, portales especializados de internet, guías turísticas, oficinas de turismo) y consumidores (visitantes y turistas) (Figura 6). En dicho clúster se acabaran estructurando redes sociales entre los agentes, generándose relaciones de colaboración entre todos los agentes involucrados con este turismo (Gunn, 1994; Tynsley y Lynch, 2001).

FIGURA 6 Esquema de clúster turístico

Fuente: elaboración propia

En algunos territorios puede ser de utilidad un enfoque basado en los micro-clústeres turísticos. Se trata de una concentración geográfica de un pequeño número de establecimientos relacionados con un producto turístico en un determinado espacio. De este modo las interacciones de complementariedad generadas ayudan a desarrollar dicho producto gracias a la combinación de servicios que proporcionan una experiencia singular al turista. Este tipo de clústeres se benefician de las economías de escala, amplían la base del mercado y diversifican la gama de posibilidades de las actividades económicas del territorio. Su éxito dependerá de la capacidad que tenga la comunidad local para desarrollar actividades complementarias entre los agentes incorporados al micro-clúster. (Michael, 2007; Sáez, 2009).

El modelo micro-clúster turístico, se orienta a obtener beneficios socioeconómicos relativamente rápidos en las comunidades de las zonas interiores que se han visto afectadas por un declive socioeconómico y presentan escasas posibilidades de crecimiento a largo plazo. El clúster, ayuda a posicionar competitivamente un destino a través de la especialización en nichos de mercado. Pero como señala Michael (2007), para iniciar la formación de un micro-clúster es necesario encontrar el mecanismo que aglutine un conjunto de actividades complementarias. Por ello, en el contexto actual los micro-clústeres pueden constituir un marco que proporcione a las pequeñas empresas turísticas oportunidades innovadoras para operar localmente con ciertas garantías de éxito a medio plazo, aunque para que esto suceda es necesario que la comunidad local se implique con intensidad en las actividades turísticas (Sáez, 2009). Es necesario ser realistas y no olvidar que las actuales dinámicas acaparadoras, concentradoras y desposeedoras del mercado capitalista neoliberal plantean las mismas contradicciones y amenazas de turistización, también en los espacios de interior, y obligan a desarrollar estrategia de readaptación con alto nivel de innovación y resiliencia; nunca fáciles de conseguir.

2.2. Resiliencia territorial. Conceptos y características

Un destino turístico se caracteriza por su pertenencia a un sistema complejo, con una estructura reticular supra-local donde se interconectan los distintos actores que forman parte del sistema (Comas y Guía, 2005; Heidsieck y Pelletret, 2012; Amat, 2013) y donde los espacios en que se mueven dichas relaciones son variados (Yeung, 2000). Cualquier impacto es un suceso más o menos inesperado, o una sucesión de eventos naturales o antrópicos, de carácter interno o externo, positivos o negativos. Esta situación de impacto puede generar una crisis con mayor o menor consecuencias en función de la resiliencia del destino (Amat, 2013). Las crisis o incidencias pueden provocar un cambio más o menos sustancial en el destino, afectando al medio ambiente, al paisaje, a los visitantes, a los agentes y a la comunidad local. En cuanto al turismo, el conjunto de factores externos que generan crisis y que afectan a este sector es muy variado, por ser un sector transversal con influencia en otros muchos sectores (Goeldner et al., 2000)7.

Ante esta circunstancia, el concepto de resiliencia8 ha adquirido gran interés para los investigadores en turismo, por la necesidad de comprender la capacidad de la sociedad para hacer frente a las crisis, alteraciones y cambios. (Farrell y Twining-Ward, 2004; Ritchie, 2004, 2009; De Sausmarez, 2007; Paraskevas y Arendell, 2007; Plumer y Armitage, 2007; Smith y Henderson, 2008; Stadel, 2008; Tyrrell y Johnston, 2008; Chang, 2009; Sancho y Vélez, 2009; Strickland-Munro, Allison y Moore, 2010; Biggs, Hall y Stoeckl, 2011; Hague, 2011).

Las sucesivas crisis económicas y medioambientales, el uso de las nuevas tecnologías, la mejora en las comunicaciones, el cambio en procesos y procedimientos industriales, la aplicación de nuevos materiales y los cambios demográficos han tenido gran repercusión en los territorios, especialmente en los de interior. Así, por ejemplo, áreas cuya actividad estaba centrada en la industria han experimentado una fuerte crisis, cambio y declive lo que ha comportado un declive económico, social y territorial, con el cierre de fábricas y minas, paro y emigración. Sin embargo, con el tiempo estos territorios han emergido con su propia resiliencia, produciéndose una reconversión de las actividades económicas, de modo que en algunos casos se han revertido o minimizado dichos impactos, estabilizando la población, mejorando su calidad de vida y aumentando la cohesión social interna. Este enfoque socio-ecológico de la resiliencia territorial, que ha sido abordado académicamente por autores como Hopkins (2008, 2010), Cork (2009), Edwards (2009), Hudson (2010), Polèse (2010) y Wilding (2011), establece nuevos escenarios de estabilidad social, económica y ambiental (Walker, Holling y Carpenter, 2004).

En el ámbito territorial la resiliencia puede definirse como la capacidad de un territorio para crecerse ante los retos (Amat, 2013). Un destino turístico es resiliente si se constituye en un espacio geográfico homogéneo, que sea atractivo para visitar, tenga una oferta estructurada de atractivos turísticos, presente una imagen de marca integradora y cuente con una planificación estratégica que favorezca el desarrollo y la promoción del destino desde el sector público y privado incorporando a la mayoría de los actores (Cànoves, et. al, 2014) (comunidad local, organizaciones empresariales, instituciones públicas, gobierno local y regional, asociaciones locales, centros de investigación y turistas) (Valls, 2004). Para Hopkins (2008) la resiliencia de un territorio está en función de la diversidad de los actores involucrados, los usos y estrategias, la modularidad (la gestión participativa) y su capacidad de retroalimentación. Sin embargo, para Hudson (2010) la resiliencia depende de la huella ecológica, la autosuficiencia y el grado de vulnerabilidad ante los impactos internos y externos9.

Para la Resilience Aliance (2007) la resiliencia depende de: los flujos metabólicos de la huella ecológica (bienestar para el consumidor-residuos); las dinámicas sociales, demográficas (densidad-migraciones-envejecimiento-dependencia) y socio-laborales (empleo-especialización-productividad-igualdad-formación); las características del medioambiente construido (usos del suelo-usos económicos-paisaje); y las redes de gobernanza (colaboración y participación de los agentes-participación comunitaria en la gestión local-distribución de los servicios-identificación autóctona). Como puede apreciarse, bajo este enfoque socioecológico la resiliencia da gran importancia a la conservación y equilibrio de los ecosistemas y a la calidad de vida, aumentando la participación de la comunidad local en la gobernanza del territorio y promoviendo un acceso equitativo a los recursos y servicios (Amat, 2013).

Otro enfoque es el economicista neo-liberal (Hudson, 2010; Méndez, 2012), que considera que el desarrollo económico de un territorio está sujeto a todo tipo de interrupciones y disfunciones, por lo que se producen recesiones económicas cíclicas, entradas de nuevos competidores, cierre de fábricas y cambios tecnológicos importantes (Simmie y Martin, 2010). Bajo este enfoque la resiliencia es la capacidad de volver a un equilibrio estable anterior o asentarse en un nuevo estado después de un disturbio (Christopherson et al., 2010; Méndez, 2012). Este enfoque se focaliza en las mejoras en el empleo, las tasas de crecimiento, el Producto Interior Bruto (PIB), la renta disponible, el consumo, las inversiones, la formación, la tasa de paro, la calidad de vida, el flujo demográfico, la productividad, la flexibilización y la diversificación industrial (Ficenec, 2010). Autores como Polèse (2010) añaden el buen clima empresarial y una buena posición del área de mercado.

De este modo la resiliencia de un territorio depende de las estructuras heredadas (infraestructuras, equipamientos, empresas, nivel de formación), los agentes (empresarios, trabajadores, sector público, sociedad civil), los recursos (humanos, financieros, naturales, patrimoniales), la dinámica relacional interna y externa (generando capital social), la capacidad de absorber conocimiento y mejorar el grado de influencia, la competencia interterritorial, las inversiones externas, la innovación material y social y la gobernanza y las estrategias locales.

Otros autores, como Sancho y Vélez (2009) y Biggs, Hall y Stoeckl (2011), definen la resiliencia como la capacidad de los sistemas turísticos para recuperar los equilibrios ante cualquier perturbación o para absorber esfuerzos o fluctuaciones externas teniendo en cuenta sus habilidades autoorganizativas. Por su parte, Ficenec (2010) plantea una serie de factores orientados a una mayor resiliencia basados en la estructura económica de los territorios, como es la presencia de un capital humano altamente cualificado, el capital organizativo y el potencial de sus industrias; así como su diversidad y flexibilidad. Asimismo, para Méndez (2012, 2013), la capacidad de resiliencia de un territorio se compondrá, en primer lugar, de sus recursos materiales (sus infraestructuras y equipamientos, sus recursos naturales y culturales, su capital productivo en forma de empresas, o su capital humano en forma de niveles formativos). En segundo lugar se sitúan los actores (sector público, empresarial y sociedad civil), cuya densidad y presencia desigual condicionará las posibilidades de enfrentar las situaciones de crisis. En tercer lugar, las redes socioeconómicas (capital social y gobernanza) refuerzan la competitividad del entorno y facilitan la cooperación, ayudando a generar el sentido de comunidad e identidad e interconectándose con otras redes exteriores y multiescalares. En cuarto lugar, las estrategias locales y el esfuerzo innovador material y social, incluyendo una participación más activa de la población en las tareas de gestión.

Abundando en este tema, Amat (2013) indica que el crecimiento ilimitado es imposible («un crecimiento infinito es incompatible con un Planeta finito», Latouche, 2008) y la sobrepoblación urbana y una amplia urbanización territorial multiplican los flujos migratorios, produciéndose una gran modificación antrópica del suelo y creciendo el consumo de agua y energía, multiplicándose los residuos, expandiéndose el uso de las nuevas tecnologías, especialmente la informática y las telecomunicaciones, mejorando las infraestructuras y los transportes, aumentando el comercio internacional y la producción industrial a gran escala y produciéndose importantes cambios en el sistema ecológico, con un alto riesgo de sobrepasar su umbral de seguridad (cambio climático, acidificación de los océanos, perdida de ozono en la atmósfera, reducción de la cantidad disponible de agua dulce, pérdida de biodiversidad, cambios en la cobertura del suelo, contaminación química y atmosférica y cambios en los ciclos del nitrógeno y del fósforo) (Rockström et al., 2009). Por ello, en la actualidad se ha modificado el concepto de resiliencia territorial, la cual ha pasado a ser considerada como la suma de los dos enfoques económico y socioecológico, ya que un desarrollo sostenible no está ligado inevitablemente a un crecimiento sostenido y un cambio de rumbo puede también convivir con un decrecimiento (Taibo, 2009).

Ante esta situación se han desarrollado dos tendencias en la aplicación del concepto de resiliencia en los estudios territoriales. La primera corresponde a las respuestas que ofrecen los territorios frente a los desastres coyunturales de origen natural o humano, mientras que la segunda se refiere a la capacidad de las entidades territoriales para enfrentar procesos de declive y transformarse, iniciando una nueva etapa en la que se entremezclan rasgos heredados del pasado, transformados total o parcialmente, junto con otros nuevos (Polèse, 2010; Méndez, 2012). Por todo ello es fundamental que el desarrollo turístico de un destino sea sostenible medioambiental, económica y socioculturalmente, con nuevos productos que sean competitivos, satisfagan las nuevas demandas de los turistas y tengan la suficiente capacidad de atracción de los flujos globales de capital (Hudson 2010).

A nivel comunitario enfocarse en la resiliencia significa poner mayor énfasis en qué es lo que las comunidades (en nuestro caso los destinos y/o clústeres turísticos) pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden fortalecer sus capacidades, antes que concentrarse en su vulnerabilidad ante el desastre o sus necesidades en una emergencia. Además, el nivel de resiliencia de una comunidad también está influido por capacidades existentes externas, tales como las infraestructuras públicas y las actividades socioeconómicas y políticas con el mundo que las rodea (Gutiérrez, 2013).

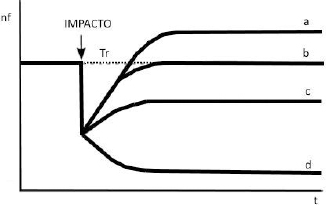

No hay que olvidar que ante cualquier perturbación10 un destino puede responder de forma diferente, teniendo en cuenta que cuanto mayor es la resiliencia menores son los cambios (Simmie y Martin, 2010). Así, en la Figura 7 se puede observar como el nivel de funcionamiento de un destino turístico consolidado y estable (nf), después de recibir el impacto, y al cabo de un cierto tiempo para su mayor o menor recuperación (Tr), puede seguir diferentes alternativas: mejorar el nivel de funcionamiento que tenía antes de recibir el impacto (a); recuperar el nivel anterior («reequilibrio») (b); sobrevivir con un nivel algo inferior (c) o declinar (d) (Lew, 2012).

FIGURA 7 Posibles alternativas de recuperación ante un impacto en un destino consolidado y estable

Fuente: Lew, 2012

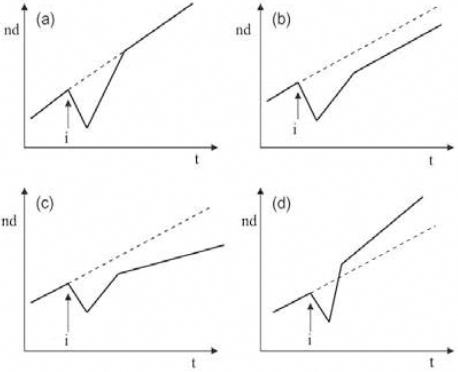

En el caso de un destino con un desarrollo creciente y consolidado, después del impacto (i) pueden presentarse diversas alternativas (Figura 8) en la evolución del nivel de desarrollo (nd) del destino. Así, en el caso (a) se observa como después del disturbio, y del consiguiente tiempo de recuperación, el nivel de desarrollo retorna a la situación anterior de crecimiento estabilizado. En el caso (b) se presenta un decrecimiento posterior estabilizado y en el caso (c) hay un decrecimiento posterior no estabilizado. Finalmente, en el caso (d) hay un fuerte crecimiento posterior no estabilizado, pero superior al ritmo de crecimiento que había antes de producirse la perturbación. Además, los casos (b), (c) y (d) muestran como los impactos causan un cambio del sistema hacia otro régimen de conducta, mientras que en el (a) se regresa al mismo régimen anterior. Sin embargo, en el caso (b) el nuevo régimen se encuentra estabilizado, aunque con un crecimiento inferior anterior al impacto; lo que es típico de un enfoque ecológico donde predomina la adaptabilidad, ya que este tipo de sistemas tienden por naturaleza a un nuevo equilibrio después de un disturbio, mientras que los sistemas con un enfoque económico crean ciclos adaptativos ecológicos evolutivos, con cambios permanentes que dependen de las acciones de cada agente individual (Holling y Gunderson, 2002; Pendall et al., 2010; Simmie y Martin, 2010).

FIGURA 8 Posibles respuestas ante un impacto en un desarrollo territorial creciente

Fuente: Simmie y Martin, 2012