- -

- 100%

- +

A su vez, Simmie y Martin (2010) y Martin (2012) afirman que es posible integrar el concepto de resiliencia en la nueva Geografía Económica Evolucionista si se opta por su acepción adaptativa, que la define como la capacidad de un sistema para adaptar su estructura y funcionamiento al impacto, como puede ser el caso de una crisis económica. De esta manera, un territorio resiliente sería aquel que adapta sus recursos al cambio y logra mantener o aumentar su prosperidad y su tendencia al crecimiento en el largo plazo, como ocurre en los casos (a) y (d), mientras que un territorio no resiliente no absorbe el impacto en su integridad y, como consecuencia, ve mermada su trayectoria de crecimiento a largo plazo y corre el riesgo de quedarse atrapado en una senda evolutiva sub-óptima, como pasa en los casos (b) y (c) (Sánchez Hernández, 2012). Asimismo, la magnitud de los impactos producidos en un destino turístico está estrechamente relacionada con la vulnerabilidad de estos territorios, lo que ha llevado a la necesidad de identificar mecanismos que permitan disminuir los efectos de dichas perturbaciones y sirvan de oportunidad para el futuro desarrollo del destino. Por ello Ecoespaña y WRI (2009) definen la resiliencia de un destino turístico como su capacidad para absorber alteraciones y recuperarse ante ellas, saliendo fortalecidos con posterioridad. Asimismo, el Stockholm Resilience Centre (SRC) señala que se trata de la capacidad a largo plazo de un territorio para afrontar cambios y continuar evolucionando (Amat, 2013).

En ocasiones el disturbio no se produce una sola vez sino que se repite sucesivamente, pudiendo reducir o aumentar su severidad. Por ello, Lew (2012; 2013) señala que se puede enfocar la resiliencia de un destino turístico como la vuelta al estado anterior al impacto (el denominado «enfoque desde la ingeniería»), con autores como Fünfgeld y McEvoy (2012); o la oportunidad de aprender del disturbio para preparase ante los futuros impactos volviendo al anterior equilibrio o alcanzando otro nuevo («enfoque desde la ecología»), con Ranjan (2012) y Russel y Griggs (2012); o bien la ocasión para resistir, transformarse y adaptarse en mejor situación que antes a las nuevas circunstancias mediante ciclos adaptativos ecológicos («enfoque transformacional»), con Davidson (2010), Davouidi (2012) y Martin (2012).

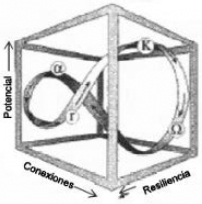

En estos últimos años han empezado a aparecer trabajos académicos que abordan con profundidad el estudio de la resiliencia territorial (Holling y Gunderson, 2002; Rose y Liao, 2005; Briguglio et al., 2006; Mc Glade et al., 2006; Foster, 2007; Pendall et al., 2010; Hill et al., 2008; Ormerod, 2008, Tyrrell y Johnston, 2008; Simmie y Martin, 2010, Vélez, 2010; Davidson, 2012; Davoudi, 2012; Fünfgeld y McEvoy, 2012; Lew, 2012, 2013; Martin, 2012; Ranjan, 2012; Russel y Griggs, 2012; Sánchez Hernández, 2012; Horrach, 2014; Luthe y Wyss, 2014; entre otros). Sin embargo sus enfoques varían. Así, para Mc Glade et al. (2006) la resiliencia puede equipararse a su elasticidad, es decir, su capacidad para absorber las perturbaciones sin experimentar grandes transformaciones. Sin embargo, para Foster (2007) la resiliencia de un territorio es su capacidad para anticiparse, prepararse, responder y recuperarse ante un disturbio, mientras que Hill et al. (2008) se focalizan solamente en analizar la disponibilidad del territorio para recuperarse satisfactoriamente de los impactos a su economía. Para otros autores como Tyrrell y Johnston (2008) y Luthe y Wyss (2014) la resiliencia de un territorio está formada por una interrelación de sus sistemas socio-económicos y ecológicos. Por su parte, Holling y Gunderson (2002), Pendall et al., (2010), Simmie y Martin (2010), Vélez (2010), Davoudi (2012), Davidson (2012) y Horrach (2014) orientan sus trabajos hacia el análisis de los ciclos adaptativos ecológicos como modelo de resiliencia regional. Así, Holling y Gunderson (2002) afirman que en el desarrollo regional y la administración de ecosistemas se dan tres propiedades (dimensiones) y cuatro fases que modelan las respuestas de los ecosistemas, las instituciones y las sociedades.

Dichas propiedades son (Figura 9):

a) Dimensión Potencial. Representa el potencial disponible para el cambio, ya que eso condiciona el rango de opciones posibles.

b) Dimensión Conectividad. El grado de conectividad entre los agentes mide el grado de rigidez o flexibilidad del sistema y su sensibilidad a las variaciones internas o externas.

c) Dimensión Resiliencia. La resiliencia del sistema da una medida de su vulnerabilidad a situaciones inesperadas o impredecibles.

FIGURA 9 Propiedades del ciclo adaptativo

Fuente: Vélez, 2010

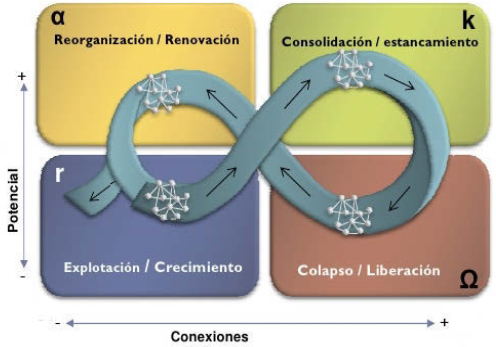

Así pues, a medida que se suceden las fases del ciclo adaptativo la resiliencia se expande y se contrae, ya que es dinámica a lo largo del tiempo. Estos ciclos adaptativos del sistema turístico presentan cuatro fases evolutivas distintas a lo largo de su desarrollo (Figura 10). La resiliencia se contrae progresivamente a medida que el ciclo se mueve hacia la fase k (consolidación y estancamiento) donde el sistema se convierte en más frágil. Luego se expande progresivamente mientras el sistema se mueve hacia la fase k (reorganización y renovación) para preparar los recursos a fin de iniciar un nuevo ciclo de crecimiento en la fase r (explotación y crecimiento). En la fase de «reorganización» (α) se encuentran las innovaciones y la reestructuración del sector, por lo que la resiliencia y el potencial son altos pero la conectividad todavía es baja. En esta fase se modernizan las infraestructuras, se da formación empresarial y profesional a los trabajadores del sector, se coordina la cooperación entre los agentes públicos y privados y se intenta mejorar la calidad de vida de la población.

En la fase (r) (la de «explotación») se generan nuevas oportunidades y se produce un crecimiento, por lo que presenta unas bajas conectividad, resiliencia y potencial. En esta fase se intensifica la promoción del destino, aumenta el número de turistas especialmente internacionales y se incrementa el número de residentes. A continuación, en la fase de «consolidación» (k) predomina la estabilidad y se muestra una alta conectividad y potencial, aunque su resiliencia es baja. En esta fase se produce una alta concentración inmobiliaria y de turistas, se empiezan a producir problemas medioambientales, se crean barreras de entrada a las empresas competidoras y el destino empieza a estar maduro. La fase siguiente, la de «declive» (Ω), puede conducir a un «colapso» que puede desembocar en la destrucción (fase r) o a una «liberación» que llevará al resurgimiento y renovación del destino (fase α). Presenta una baja resiliencia y un bajo potencial, pero su conectividad es alta. En ella se constata el deterioro medioambiental y paisajístico producido por la excesiva aglomeración de turistas y la fuerte expansión de las segundas residencias, la falta de inversiones en mejoras para potenciar la calidad del destino, sus productos e instalaciones, la reducción de las expectativas profesionales y laborales, el aumento del pesimismo empresarial, la llegada de un turismo de menor calidad, unos servicios peores y, en conjunto, el deterioro de la imagen del destino.

FIGURA 10 La resiliencia y el ciclo adaptativo del sistema turístico

Fuente: Vélez, 2010

Por tanto se puede definir la resiliencia como las condiciones de un sistema adaptativo complejo donde las estabilidades pueden transformar el mismo para que presente otro régimen de comportamiento (Holling, 1986). Así, mediante el ciclo adaptativo, un ecosistema muestra que es sostenible, los ciclos se repiten y mantiene su capacidad de crear, probar y mantener el potencial adaptativo (Gunderson y Holling, 2002) entendiendo la resiliencia como capacidad de renovación, reorganización y de desarrollo, por lo cual, aunque estos aspectos sean poco analizados, son esenciales para el discurso de la sostenibilidad (Walker et al., 2006).

A su vez, Sánchez Hernández (2012) indica que cada crisis tiene su propio patrón regional, por lo que ante los disturbios los territorios, en función de su grado de sensibilidad y de su nivel de crecimiento, pueden ser: resistentes (A), adaptados (B), flexibles (C) e inadaptados (D). Los primeros presentan un crecimiento lento y una sensibilidad baja. Los segundos mantienen la sensibilidad baja pero su grado de crecimiento es mayor. Los terceros tienen un crecimiento rápido y una sensibilidad alta. Los cuartos presentan un crecimiento bajo y una sensibilidad alta. De esta manera, los territorios de los tipos A («resistentes») y D («inadaptados») son los que más dependen de la economía productiva (sectores primario y secundario), mientras que los del tipo B («adaptados») basan su economía en los servicios y el turismo, y los del C («flexibles») se encuentra en una etapa de transición hacia otro modelo económico algo diferente (Martin, 2012).

Así pues, en turismo, el concepto de resiliencia territorial se entiende como la capacidad de los destinos turísticos para recuperar los equilibrios o para absorber los impactos y crisis, teniendo en cuenta su situación anterior, sus recursos, las propias habilidades organizativas, la adaptabilidad de su estructura y de su funcionamiento. De esta manera un destino turístico resiliente es aquel que es capaz de prever y anticiparse a las crisis, creando nuevas habilidades y condiciones que le permitan salir reforzado de las mismas (Sancho y Gutiérrez, 2010; Vélez, 2010). Todo ello sin olvidar que los factores que facilitan la resiliencia del destino son sus capacidades (desarrollo económico, socioculturales y ambientales), sus conexiones (relaciones y cooperación, comunicaciones y transportes, competencia y competitividad, grado de innovación en los productos y servicios turísticos y adaptación a las nuevas tecnologías) y sus propiedades (recursos disponibles, existencia de un clúster empresarial alrededor del turismo, imagen del destino) (Sancho y Gutiérrez, 2010; Vélez, 2010).

La gestión de la resiliencia requiere un trabajo conjunto entre los diversos actores que intervienen en los territorios en materia turística, en que la gobernanza orientada hacia la resiliencia adquiere gran importancia. La implicación en materia de resiliencia de los actores relevantes en los destinos, como el gobierno local, los residentes y los turistas, permitirá contar con destinos cohesionados y coordinados hacia el logro final que es contar con herramientas y mecanismos necesarios para identificar y fortalecer las debilidades del sector con el objetivo de estar preparados ante eventuales situaciones adversas. Por tanto, contar con una débil capacidad de resiliencia aporta vulnerabilidad al destino, y ello puede exponer a los territorios a impactos mayores ante cualquier tipo de alteraciones.

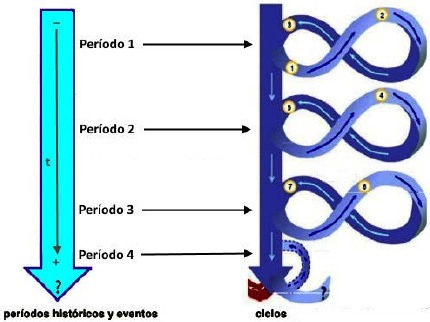

Además, a lo largo del tiempo se van sucediendo los impactos sobre un determinado territorio o destino, provocando sucesivos ciclos adaptativos, con nuevas recuperaciones y reorientaciones si se desea sobrevivir a las adversidades (Figura 11). El turismo no es ajeno a este fenómeno, ya que, en general, se ha visto afectado por diversas crisis generadas por impactos más o menos previsibles y otros que han sido más inesperados.

FIGURA 11 Secuencia de ciclos adaptativos de recuperación

Fuente: elaboración propia a partir de Vélez (2010)

En este capítulo hemos sentado las bases del marco teórico, en el siguiente se presentan la metodología utilizada y los casos de estudio.

1. Muchas investigaciones se han centrado en la oferta (Pearce, 1989; Hu y Ritchie, 1993; Martin, 2000; Brunetti, 2002; Buhalis, 2003; Dredge, 2006; Pearce, 2012; Gallego et al., 2013, entre otros), mientras que hay autores que se han focalizado en la demanda (por ejemplo, Leiper, 1990).

2. Puede verse una relación más exhaustiva de modelos en De Oliveira (2007) y Panosso y Lohmann (2012).

3. Este modelo se ha mejorado posteriormente con múltiples adaptaciones, destacando las del propio Leiper (1990), Palhares (2002), Buhalis (2003) y Pérez et al. (2003), que consideran el sistema turístico como un ecosistema donde también se tienen en cuenta los cambios que está experimentando el modelo de negocio turístico desde la perspectiva empresarial y las influencias e impactos producidos por las nuevas tecnologías y la globalización.

4. Desarrollada por Bertalanffy (en De Oliveira, 2007; Panosso y Lohmann, 2012).

5. La protección de los paisajes es fundamental para mantener su atractivo turístico (Cànoves, Herrera y Villarino, 2005) sin hipotecar gravemente su calidad paisajística, territorial y ambiental, y teniendo muy presente su sostenibilidad y adaptación a los cambios de coyuntura turística (Vera et al., 1997).

6. Este modelo fue criticado por otros autores, como Hjalager (2002), ya que lo consideraban demasiado descriptivo y estático, sin embargo se ha revelado muy útil a la hora de planificar mejoras en un destino turístico.

7. Sin embargo, la sensibilidad del turismo a un amplio abanico de factores no hace a la industria turística más débil que otras, pues se ha comprobado que el sector turístico es una industria resistente ante las crisis y su recuperación es más rápida que en otros sectores (Pike, 2004).

8. Inicialmente se consideraba la resiliencia como la capacidad de resistencia de un material y su grado de recuperación de la situación previa tras un disturbio o impacto. Este concepto, básicamente físico, ha ido evolucionando con el tiempo, pasando a considerarse como la capacidad de resistir y adaptarse a una nueva situación que le refuerza y disminuye su vulnerabilidad. Es decir, se ha pasado del concepto de «volverá» al de «adaptarse y mejorar». Así pues, la resiliencia analiza la capacidad de un sistema para absorber perturbaciones y reorganizarse mientras experimenta el cambio, conservando esencialmente la misma función, estructura e identidad (Walker, Holling y Carpenter, 2004; Gutiérrez, 2013).

9. Así, por ejemplo, si nos fijamos en la huella ecológica (la generación de recursos menos el consumo de recursos más la producción de residuos y menos la absorción de residuos), actualmente a nivel mundial hay un déficit ecológico del 50% (es decir, está predominando la generación de residuos), aunque con un fuerte desequilibrio territorial en el consumo de recursos y en la producción de residuos, ya que el consumo en los países desarrollados es de 3,2 a 9,6 Ha/persona mientras que en los países en vías de desarrollo es de 0,5 Ha/persona (Amat, 2013).

10. Para Sharpley (2005) las fuerzas externas que amenazan al turismo son cinco: factores políticos, terrorismo, seguridad, protección personal, factores económicos y desastres naturales-medioambientales, aunque para Muñiz y Brea (2010), a pesar de que los tipos de crisis están vinculados a la seguridad, higiene, tecnología, gestión y desarrollo de los destinos turísticos, es difícil disminuir la aparición de las crisis, lo que dificulta la definición de los tipos de crisis que se podrían desarrollar, debido al gran número y tipo de éstas.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.