- -

- 100%

- +

Maldita sea.

La vela parpadea más cuando está a punto de apagarse, como si sufriera una repentina desesperación. Hans Blær busca a tientas el manillar en la oscuridad, abre el cajón del escritorio barnizado de marrón, saca una vela nueva y coge la palmatoria, mete el culo de la vela en la masa de cera caliente y la sujeta hasta que queda firme, y enciende la luz, que es tan miserable como la que acaba de apagarse, pero que ilumina el mundo, lo que queda de él.

Esto es la tierra y es oscura, aunque ni de lejos sea tan oscura como la vivienda de Hans Blær en el centro de la ciudad, donde todos los listones de madera están pintados de negro y absorben las acciones; en ellos no se halla solución, ni alivio, ni caos, porque allí nada de eso cabe. En la oscuridad de aquí, más allá de las rotondas de Mosfellsbær, las paredes se limitan a crujir y no sucede nada porque aquí no hay nadie —casi, ni Hans Blær—, aunque eso es provisional, pues siempre se corre el riesgo de que incluso aquí llegue la mañana.

Ha empezado a nevar hace un momento y del techo cae una gota inesperada que aterriza en la mesa al lado de elle. No suele llover dentro de casa, por regla general, ni nevar, de ahí que mire extrañade el techo de tablas, pero todo parece seco. Pone el dedo en la mancha húmeda de la mesa y la restriega, se mezcla con el polvo de la placa y se convierte en un barro oscuro que acaba por secarse. La realidad es ficción, pero no por eso es más improbable. Es ficción como el amor, el tráfico y las paredes que aprovechamos para protegernos de las inclemencias del tiempo, como nuestras debilidades, nuestro llanto, nuestras fortalezas y la enajenación mental que a veces crispa nuestros párpados. Sin ella no habría nada; lo único que podemos hacer es sacarle una luz de la que vivir.

La puerta corrediza de la panera siempre dejaba escapar un extraño olor hueco al abrirse. Usted sacó dos rebanadas de un pan llamado Omega. Ambas rebanadas resultaron ser extremos. Las metió en la tostadora. Luego puso café en una taza, zumo de naranja en un vaso, y cuando los dos extremos salieron lanzados del aparato, los recogió del suelo y los untó de queso fresco marrón.

Su apartamento estaba en la planta doce del bloque y usted aprovechaba esta circunstancia para contemplar desde lejos el alboroto de la ciudad por las mañanas. Hacía poco que había dejado de trabajar de contable en una zapatería y no echaba de menos estar metida en aquel tráfico. De vez en cuando echaba de menos, quizá, el trabajo en sí, o a sus compañeros de trabajo, pero no era demasiado sacrificio poder desayunar tranquilamente y no ir a ningún sitio en su coche ni en el autobús.

En el marco de la ventana estaba colocado el receptor de radio marca Tivoli, silencioso y de semblante adusto. Hace tiempo compró tres aparatos iguales y le regaló uno a Davíð Uggi y otro a Hans Blær. La calidad del sonido era incomparable y usted acostumbraba a pasar aquí tranquilamente la primera hora del día, escuchando el programa matutino, navegando por Facebook, leyendo periódicos en la red y echando un vistazo al correo electrónico. Ahora no se atrevía a hacer ni una cosa ni otra. Como si tuviera puesta una camisa de fuerza en su propio hogar. Allá fuera, en el mundo (en todos los coches que veía recorrer la ciudad, en todas las ventanas iluminadas de todas las casas de la ciudad), la gente corriente estaba oyendo en la radio a esos calumniadores difamar a su retoño como si fuera la cosa más natural del mundo entretenerse a costa de la vida privada de elle, sí, y no solo la de elle, también la de usted, porque nada que le afectara a elle dejaba de afectarla también a usted, su madre.

Y usted sabía que todo lo que decía la gente era verdad. ¿Tal vez porque usted era madre? ¿O sencillamente porque usted estaba afectada de «transfobia», como había asegurado Hans Blær durante años? ¿Acaso no era elle culpable? ¿No habría un rayito de esperanza oculto en los muchos prejuicios de usted, que la llevaban a juzgar a su retoño antes de la cuenta —sin justificación alguna—, y que todo fuera solo un equívoco que en algún momento se solucionaría?

Nunca existe más que una vía hacia la verdad, y era obvio cuál era. Abrir el ordenador. Encender la radio. Ser testigo. El runrún del despertador surgió a media voz desde el dormitorio, pero usted no pudo distinguir las palabras, igual que un rato antes. Muchas veces se había prometido a sí misma, cuando su retoño era distinto a como es ahora, que no dejaría que los prejuicios se adueñaran de usted. Que estaría en guardia para proteger su propia salud mental. No quería oír esto.

—… lo cierto es que no existe supervisión alguna en este tipo de centros —dijo en la radio una voz desconocida y un poco insegura cuando alargó el brazo para apretar el botón de encendido—. En la situación de hoy en día no se establecen condiciones mínimas de funcionamiento, aparte de las que quiera aplicar cada uno. Para conseguir una subvención pública es preciso contar con buenos apoyos, conseguir una recomendación de algún psicólogo y tal vez de algún que otro trabajador social titulado, esa es la esencia del asunto. En los centros de tratamiento trabajan exalcohólicos y exdrogadictos, en las casas de reposo, exobsesos, etcétera. Así parece que eran las cosas en Samastaður. El principal requisito era haber sufrido violencia sexual.

—¿Y no había psicólogos titulados? —preguntó la voz masculina, Rúnar.

—No. El año pasado estuvo trabajando uno, pero se despidió en diciembre.

—¿Y eso es normal?

—No, en absoluto. No sé por qué ese hecho no hizo sonar ninguna campanilla. Estamos investigando los métodos de trabajo.

—Pero dime, Kjartan —dijo la voz femenina, Sigga se llama—. ¿No habría tenido que hacerse antes? ¿Cómo se lleva a cabo la supervisión?

—Evidentemente, la supervisión es defectuosa. Hace tiempo que lo sabemos. Hacemos todo lo que podemos, pero, a decir verdad, y no me cabe duda de que el Ministerio me amonestará por lo que estoy diciendo, no nos proporcionan el dinero que necesitaríamos para hacer todo lo que legalmente tenemos obligación de hacer. Lo más natural sería que fuera el sistema público el que subvencionara fundaciones de esta clase y que la supervisión estuviera incluida en un contrato. Pero no parece que haya planes de algo así. Como digo, si ni siquiera tenemos medios económicos para llevar a cabo la supervisión, mucho menos podríamos encargarnos nosotros de las subvenciones. Y en realidad, aunque dispusiéramos de medios económicos para hacerlo, difícilmente podríamos ir de un centro a otro a todas horas del día y de la noche. Igual que tampoco podríamos hacer que nos acompañara un agente de policía a cada bar, porque en algunos sitios venden speed a escondidas. Pero tendríamos que hacer más de lo que hacemos ahora, de eso no cabe duda.

Volvió a apagar la radio. Se sintió aliviada de que no estuvieran hablando de Hans Blær y sus cualidades humanas, o de sus cualidades femeninas, o masculinas, o trans, pero se quedó extrañamente disgustada. Estaba preparada para algo que sabía que resultaría difícil, pero que nunca llegó a ser. Y ahora estaba como abrigadísima a pleno sol, le sudaba el alma, y la naturaleza animal esperaba solo el ataque, esperaba el momento de morder. Golpeó con la mano abierta en la placa de la mesa y se puso en pie. Respiró hondo, cerró los ojos y levantó los brazos por encima de la cabeza.

A continuación, encendió el ordenador y entró en Facebook. Todos a los que usted conocía poco habían empezado ya a discutir el tema, y todos a los que conocía mejor callaban piadosamente por respeto a los sentimientos de usted mientras engullían los cereales del desayuno, la primera taza de café del día acompañado de vitaminas y aceite de hígado de bacalao, leían las noticias e intentaban montar mentalmente una imagen global de aquella violencia incomprensible. Estaba claro que la nación también había estado escuchando las discusiones en la radio y cada uno se había hecho alguna idea al respecto, algo y bastante más sobre lo que había querido decir el representante del Ministerio de Bienestar Social con eso de los «exobsesos» de las casas de reposo, pero de momento se pusieron a hablar de otras cosas.

Se pasó un buen rato sin apartar los ojos de Facebook ni de la ventana hasta que de pronto miró el reloj. El mundo seguía existiendo. El tiempo. En veinte minutos empezaba su grupo de yoga para menopáusicas. Y usted ahí clavada a la silla junto a la mesa del desayuno, con una rebanada de pan con queso a medio comer, en blusa y pantalones del chándal. Sin peinar. Sin pintar. Ni siquiera se había cepillado los dientes. No le apetecía nada salir de casa, pero estaba decidida a hacerlo porque la soledad no era con ella menos dura que la compañía de otras personas. Tardaba como un cuarto de hora en coche hasta el centro y no tenía tiempo que perder si no quería llegar tarde.

Dejó con cuidado la taza de café, se limpió el queso que le había caído encima y se fue pitando a la entrada a pasitos rápidos, metió los pies directamente en las botas de invierno y cogió la bufanda de la balda de los gorros.

¿Las llaves del coche? ¿Dónde estaban las malditas llaves del coche? Descolgó el chaquetón de la percha y volvió a entrar sin quitarse las botas. Tenían que estar en la cocina. No debía descargar su enfado con los muebles. Ni dar patadas en el suelo. Ni rechinar los dientes. A la mierda el suelo, solo tendría que limpiarlo después. A la mierda, daba igual. Concentrarse. ¿Dónde vio las llaves por última vez?

Cinco minutos después encontró las llaves debajo de una montaña de caramelos en el bote de las golosinas, en el salón. Ahora ya estaba claro que llegaría un poco tarde, pero probablemente no importaría mucho. De todos modos, la gurú Guðlaug nunca empezaba a la hora exacta. Salió corriendo, llamó el ascensor y miró la luz que se movía por el contador de pisos, del uno al doce. Era un ascensor Kone nuevecito, hecho en Finlandia, que instalaron la primavera anterior, y que no tardaba nada en subir. Cuando entró y apretó el botón del piso cero para bajar al garaje, disponía aún de 12 minutos.

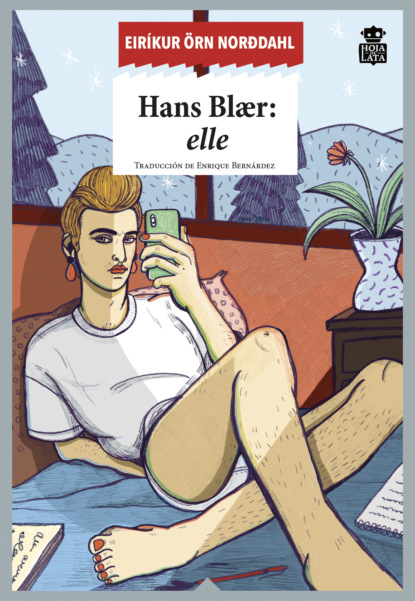

Hans Blær Viggósbur

«Es necesario ser fuerte para moverse entre imbéciles, e inteligente para quitar de en medio a los imbéciles. Quien no ha aprendido a dominar lo pequeño —las mariposas, las hojas de los árboles, el reflejo de las estrellas en los ojos de la persona amada— nunca aprenderá a conocerse a sí mismo y nunca comprenderá la esencia del mundo. Será rechazado por los imbéciles». Hepatitis B, El puño y el músculo.

Hace 23 h y 4 m. 711 likes. 119 comentarios.

ILMUR ÞÖLL

El 11 de septiembre de 1984, y unos días antes y después —cinco años más o menos— el mundo era al mismo tiempo asexuado, sexófobo y paralizado por un irresistible temor a la muerte. Vigdís Finnbogadóttir era presidenta de Islandia. Reagan era presidente de los EE. UU. Y a la familia de la avenida de Snorrabraut no podrían haberles sido más indiferentes otros presidentes. Por todo el país surgían videoclubs, las películas X las tenían en la trastienda, debajo del mostrador había un libro de registro y las revistas porno adornaban las estanterías de todas las librerías. Porque no existía internet, pero la gente necesitaba algún remedio para masturbar su impotencia. Los habitantes del planeta se mostraban con poca ropa en la televisión, con el pecho desnudo en las playas, y prácticamente todos habían perdido el impulso sexual por miedo al invierno nuclear y al sida; las mujeres asistían a cursos de autoprotección para defenderse de los violadores y compraban silbatos y espráis de pimienta, y de vez en cuando cocaína y cócteles, porque no existían medidas de seguridad suficientemente radicales para detener una guerra nuclear, ni había silbatos suficientemente grandes para asustar a los violadores, y de alguna forma había que aguantar tanto horror.

Cuando las mujeres dan a luz un niño es siempre una especie de milagro. Pero Lotta Manns, cuando aún disfrutaba de vitalidad, los milagros los hacía igual que lo hacía todo. Bufó un poco, levantó los brazos como si los cielos corrieran peligro de derrumbarse, salmodió como un religioso musulmán, se encogió de hombros, luego puso los brazos debajo del cuerpo y se quitó el mundo de en medio. Porque, digo yo, ¿qué otra cosa podía hacer? Nada.

Hans Blær nació (por primera vez) cinco años después de que Lotta cumpliera los veinte, el gran día 11 de octubre de 1984, el mismo día en que caminó por el espacio la primera mujer. En cuanto llegó a la tierra, se arañó hasta hacerse sangre y berreó para apoderarse del mortificado cuerpo de su madre, Karlotta Hermannsdóttir, exacto, y se acurrucó sobre su esternón entre los dos pechos gigantescos que colgaban hacia los lados como dos ballenas varadas en sus sudorosas axilas. Elle se había aferrado a la vida y no tenía ninguna intención de soltarla.

Todo esto había sucedido en forma muy repentina. Lotta Manns pugnaba por recuperar el aliento. Su ancho rostro estaba enrojecido, tenía el rubio cabello pegado a las sienes por el sudor, la barbilla estaba llena de moco, y los ojos, inyectados en sangre por el esfuerzo; recordaba al mismo tiempo a una pobre tonta y a un ufano guerrero. Volvió a cerrar los ojos y recogió del vacío sus pensamientos, volvió a ponerlos a cada uno en su casilla. Luego cogió los bracitos de Hans Blær, le levantó y estudió su entrepierna, arrugó las cejas, se mordió el labio, le acercó, alejó, acercó, volvió a ponerle entre sus pechos, cerró los ojos y dijo: «Niña». Luego exhaló y añadió al inhalar: «Gracias a Dios».

Eso no era nada especial, nada anómalo. Exactamente así asigna sexo la gente, así viene haciéndolo desde tiempos inmemoriales, y no podríamos afirmar con fundamento que eso tuviera la más mínima importancia en este caso concreto, aunque haya sido el primer error en una causalidad más bien banal.

Cuando Lotta hubo descansado un poco y el padre, Viggó Rúnarsson, hubo cortado con habilidad aprendida el cordón umbilical y la comadrona le hubo limpiado a elle toda la sangre y todo volvió a ser feliz tranquilidad, se decidió que Hans Blær recibiría el nombre de Ilmur Þöll. Porque olía muy bien, que es lo que significa Ilmur.

Siempre volvemos a empezar. Todo vuelve a empezar. No tenemos ningún interés en poner el punto final al otoño, que dure toda la eternidad, que las palabras no se agoten nunca, escribe elle, apretándose la nuca con la mano.

Primero no tenía nombre y luego se llamaba Ilmur, escribe elle en una página nueva, vacía y de color crema, a la luz fluctuante de una vela, con una oscura tormenta en un vaso, 34 años y 16 días después de venir al mundo, y era, como ha quedado dicho, una niña, o algo parecido. El proceso del parto fue larguísimo, pero se aceleró en cuanto empezó la expulsión, Ilmur pesó tres kilos y cuarto. Tres y cuarto, casi tres y medio. Una criatura sana, dijeron los médicos. Una criatura sana, murmuraron a media voz al cuello de sus batas blancas mientras se movían nerviosos por el linóleo que cubría los suelos de la planta de neonatos. ¿Pero qué?, preguntó la madre de la criatura. Preguntaba expectante. ¿Pero qué? Nada, una cosa sin importancia, dijeron los médicos. *Tos* *Tos*. En realidad no es nada. Y puede esperar, añadieron. Descansa y mañana por la mañana lo hablamos.

La madre de la niña no pegó ojo en toda la noche, había examinado la entrepierna de Ilmur con tanta atención que no vio nada, no quiso ver nada. Nada de lo que podía verse a simple vista. Cosas que pasan a veces.

El padre de la niña cortó el cordón umbilical y se fue al bar y luego al barco y no volvió a ver a su hija en estado sobrio hasta que desembarcó meses después. A Ilmur le daba igual, aunque a veces pensaba que quizá a su madre le resultaba muy molesto.

Tres kilos y cuarto. Casi tres y medio. No sé lo que significa, escribe elle. Me parece poco. No sabría deciros cuál tiene que ser el peso de un recién nacido por término medio. ¿Un kilo? ¿Dos kilos? Probablemente, Ilmur era una niña pequeña, tan insignificante como grandiosa llegaría a ser más tarde. Lo cierto es que cuando era pequeña, todo era pequeño. Su padre era pequeño. Apenas llegaba al manillar del cochecito de bebé. Su madre era pequeña. Metro y medio, y tal vez 40 kilos en un buen día, de los que diez correspondían a los pechos.

Karlotta Hermannsdóttir, a quien siempre llamaron Lotta Manns, era una exsecretaria de veinticuatro años y, pese a su baja estatura, se la consideraba perfectamente capaz de procrear. Se había graduado en la escuela de artes domésticas, era muy bonita de cara e insistía en trabajar en casa, a diferencia de sus compañeras de escuela, y a tal fin había pillado un hombre «mayor» muy sensato, que andaba por la treintena, nada menos.

Lotta Manns pretendía ser ama de casa, escribe elle, y nada más, aquello era su raison d’être, como dicen en Francia los poetas románticos, su este y oeste, como dicen en Inglaterra los poetas románticos, porque eso era lo que había sido la madre de Lotta y la madre de su madre también, y antes de esa época no existía sociedad civil en Islandia, no había amas de casa que trabajaran en casa, porque todo el mundo trabajaba a tiempo completo para no morirse de hambre. Al menos en la familia de Ilmur.

Lotta Manns decidió trabajar en casa en el siglo de la supermujer, cuando según el espíritu de los tiempos debería trabajar al menos en dos empleos en la ciudad, aparte de criar a los niños, cocinar, hacer tartas y limpiar, si hacemos caso a los semanarios, sin mencionar el curso de artes marciales, la peluquería semanal, las horas de bronceado, gimnasia y visitas a locales de esparcimiento (¡porque solo tenía veinticuatro años!).

El padre de Ilmur, Viggó Rúnarsson, tenía 32 años y era capitán del pesquero de altura Herdís Guðbjartsdóttir, que tenía Akranes como puerto de cabecera. El Herdís era un buen empleo, si se puede llamar «empleo» a capitanear un barco, como si fuera un empleo como cualquier otro. En los años ochenta era estupendo salir al mar, aunque no podía compararse con lo que era salir al mar en los setenta, por eso de las cuotas de pesca, pero siempre es estupendo salir al mar cuando tú eres el pez gordo, sobre todo si el año viene mal dado, y el padre de Ilmur era el pez gordo y por eso la familia de la avenida de Snorrabraut siempre andaba sobrada de dinero, fuera el año bien o mal dado, aunque, bueno, para el capitán, el año siempre va bien dado. Y lo cierto es que estaba siempre embarcado, lo que probablemente no es tan grave, o en casa de su amiguita de Akranes, para gran felicidad de todos.

Igual que otras mujeres que habían salido ya de la primera juventud y aún no habían tenido hijos, Lotta Manns metió uno de los dedos de sus pies, de uñas elegantemente pintadas, en el sucio pozo del mercado de trabajo. Asistió a clases de caligrafía el verano después de acabar la escuela intermedia y luego trabajó de secretaria en la agencia de viajes Þorbjörn hasta que conoció a Viggó, un año antes de que naciera Ilmur, el cual era unos seis años mayor que ella. A veces, cuando quería que Viggó sintiera que la necesitaba, fingía echar de menos la agencia, aunque, en realidad, lo único que deseaba era que la dejaran quedarse en casa oyendo la radio y cuidando del hogar, con los rulos puestos y unas rodajitas de pepino sobre los ojos, cocinando pescado al horno, leyendo La casa de los espíritus con los pies metidos en el masajeador mientras los niños dormían. Bebiendo demasiado café, haciendo estiramientos con el vídeo (Betamax) de Jane Fonda y comiendo bizcocho a escondidas. Después llegó el Segundo Canal y los seriales de la tarde. Mein Gott!, como dicen en Alemania los poetas románticos. Lieber Gott im Himmel! Y el resto ya se sabe.

Lotta Manns era una mujer agraciada por naturaleza, pues ningún hombre con unos ingresos como los de Viggó se habría conformado con una tía cualquiera de tres al cuarto. Era rubia, de ojos verdes y delgada, y durante todo el decenio de los ochenta y hasta bien avanzados los noventa llevaba el pelo recogido en una trenza que le llegaba hasta media espalda y que iba dando saltitos al caminar como una cola de pura luz del sol. Los primeros años no iba nunca encorvada, nunca estaba cansada ni fastidiada ni agotada, o por lo menos no se notaba desde fuera. Lotta vestía siempre con elegancia, y habitualmente llevaba vestido. No seguía la moda, pero tenía un estilo clásico que estaba en una extraña línea intermedia entre el de un ama de casa americana retro y una campesina nórdica de antes de 1970. Lo presentaba todo como cosas neorrománticas: faldas de volantes, hombreras, colores pastel y neón, pelo cardado y líneas bien marcadas en el maquillaje que envolvían las orejas, o los ojos, o todo a la vez. Colores terrosos naturales, un poquitín de colorete en las mejillas para tener un aspecto más fresco, un breve toque de lápiz aquí y allá y un porte poderoso a la vez que modesto. No necesitaba nada más.

Lotta era a veces un poco inflexible, un poco brusca, con quienes tenía más cerca, sobre todo con sus amigas. Pero no era porque estuviera angustiada. Lotta sabía mirar a la gente —incluso de pronto, inesperadamente— con tal furia que los varones adultos se arrodillaban ante ella y se ponían a pedir excusas sin saber qué era lo que habían hecho. Fue perdiendo esa fuerza según se fue haciendo mayor, y cuando se cansaba, parecía fundirse con la eternidad, de donde procedía, igual que pasaba con tantas otras cosas.

Pero antes de llegar a lo que enseguida contaremos —como corresponde a nuestra desacreditada lentitud, no tenemos prisa—, antes de que estallase la feroz tormenta y los vasos se llenaran, nació Ilmur, y al día siguiente de nacer Ilmur llegaron los médicos y dijeron a la madre recién parida que su hija tenía «falo» (porque eran personas demasiado educadas para decir «polla» a la luz del día), o al menos algo parecido a un «falo». Fue un auténtico golpe para Lotta. Ciertamente, el falo estaba contraído, dijeron los médicos, era pequeño y en realidad no era más que un clítoris demasiado grande —la criatura tenía lo que se denomina «clitoromegalia», probablemente como consecuencia de la inmadurez de las glándulas suprarrenales—, pero no dejaba de ser un falo. Un falo y nada más, o ambas cosas, aunque no era un falo propiamente, menos aún un clítoris, sino un dedito índice o un hombrecito calvo que estaba ahí encogido y rojo e intentaba asomar por el glande, pero que no podía porque tenía los hombros sujetos, como si Ilmur estuviera pariendo un niño diminuto. Su propio hijo, justo de un día de edad, un niño del tamaño de un muñeco de Lego.

Al principio, Lotta no conseguía distinguirlo, su educación había sido tan esmerada que era incapaz de ver cualquier cosa que perturbara su mundo, a menos que alguien le exigiera terminantemente que reconociera su existencia.

Pues claro, escribe elle al tiempo que alarga la mano hacia el vaso, toma un sorbo y hace crujir las cervicales. A Lotta Manns, la madre de elle y de ella, a usted, mamá, le administraron óxido nitroso, oxígeno y tranquilizantes, y a punto estuvieron de rodearla de enfermeras con abanicos, pero nadie se preocupó de ayudar a Ilmur con ninguna de esas cosas hasta mucho después. También ella era demasiado necia para tomarse el asunto demasiado a pecho. Viggó seguía embarcado, siempre estaba embarcado, excepto cuando estaba con alguna puta en algún puerto. Mamá lloraba cuando no había visitas, pero tenía el máximo cuidado para que nadie viera a Ilmur sin pañal. Pero fue más tarde, ya en la casa de Snorrabraut, y con Ilmur con el culo al aire, cuando el gusarapo se dejó ver claramente como un brillante faro de carne en la oscuridad; el nombre latino de clítoris es landica, lo oculto o escondido, pero no había nada oculto o escondido en el clítoris de Ilmur Þöll Viggósdóttir.

Al tercer día, Lotta Manns dejó de suspirar lastimera y se quitó la mascarilla de oxígeno, con gran alivio de la comadrona. Entonces le preguntaron si le interesaría que le extirparan «aquello» a la niña. Estaba pálida por el exceso de preocupación, la falta de alimento, los medicamentos y el estrés en general, y no se consideraba en condiciones para ocuparse de aquel horror, había empezado a llover y la temperatura había subido ocho grados; Ilmur ya pesaba tres kilos y medio, o algo así, lo cierto es que ya estaba creciendo, pues, aunque la madre aún no hubiera puesto el pezón en su boquita, las enfermeras se habían ocupado de alimentar a la criatura.