- -

- 100%

- +

Heimerziehung „wurde im Wesentlichen erst dann realisiert, wenn andere Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg gezeigt hatten. Einzigartig und letztes Mittel zu sein, charakterisierte entscheidend das Selbstverständnis von Heimerziehung in der DDR“ (Krause, 2004, S. 89). Die Aufgabe waren vor allem der „Ausgleich und die Korrektur von Fehlverhaltensweisen“ (S. 90).

Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau war die einzige Institution dieser Art in der DDR. „Sie war gedacht als Disziplinar-Einrichtung. Aufgenommen wurden Jugendliche, die in den Jugendwerkhöfen die Heimordnung ‚vorsätzlich schwerwiegend und wiederholt verletzten‘. (…) Der Aufenthalt durfte 6 Monate nicht überschreiten. Der Jugendwerkhof hatte eine Kapazität von 60 Plätzen“ (Mannschatz 1994, S. 59). Der Jugendwerkhof Torgau wurde zwischenzeitlich zum Inbegriff einer willkürlichen und das einzelne Individuum verachtenden Heimerziehung in der DDR. Ein Vergleich der Kapazitäten geschlossener Heimerziehung relativiert allerdings das Ausmaß dieser Erziehungsform: 60 geschlossenen Heimplätzen in der DDR standen im Jahr 1989 insgesamt 372 geschlossene Heimplätze in der Bundesrepublik gegenüber (v. Wolfersberger/Sprau-Kuhlen 1990, S. 61 ff.). Orientiert an den jeweiligen Bevölkerungszahlen hätte es nach DDR-Maßstäben nur 229 geschlossene Heimplätze in der Bundesrepublik geben müssen. Wir wollen nun jedoch die inhaltlichen Aspekte der geschlossenen Heimerziehung in Torgau betrachten.

Der Prozess der Umerziehung begann bereits mit der Einweisung in die Heimeinrichtung. Hier „wurde der Jugendliche mit unabdingbaren Forderungen konfrontiert, die die Macht der Erzieher demonstrierten“ (Beyer/Strobl/Müller 2016, S. 67). Unglaublich schockierend müssen die betroffenen Jugendlichen bereits die Aufnahme erlebt haben. Sie mussten sich in der Kleiderkammer vollständig ausziehen, sie wurden desinfiziert, alle Körperöffnungen wurden überprüft, die Haare kurz geschoren. Die ersten Tage mussten in Arrestzellen verbracht werden. In dieser Isolationshaft standen nur eine Pritsche sowie ein Toiletteneimer zur Verfügung (S. 64 f.). Es ging darum, die Persönlichkeit zu demütigen und zu brechen. Auch der weitere Aufenthalt im Jugendwerkhof Torgau war von Zwangsmaßnahmen und unerbittlicher Disziplinanforderung geprägt. Der Tagesablauf war minutiös strukturiert, viele – teilweise kleinkariert wirkende – Einzelheiten wurden in einer 86 Seiten umfassenden Arbeitsordnung präzise geregelt (S. 71).

Mannschatz stellt im Rückblick fest, „dass die Errichtung des geschlossenen Jugendwerkhofes Ausdruck der Hilfslosigkeit gegenüber extremen sozialpädagogischen Problemlagen war“ (1994, S. 59). Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau ist zu einem Synonym für Erziehungsrepression und Unrechtspädagogik in der DDR geworden.

Wie sind die Unterschiede der Heimerziehung in West und Ost zu bewerten? Die 1968er-Ereignisse hatten in der westdeutschen Heimerziehung zu deutlichen Reformen Anlass gegeben. Ansonsten aber gilt: „Im Ergebnis haben offenbar das christliche Menschenbild und das sozialistische Menschenbild die gleichen Erziehungsmethoden vorgebracht“ (Kappeler 2013, S. 28).

Der Runde Tisch Heimerziehung

In den letzten Jahren wurde in den Medien verstärkt über einzelne Erfahrungen ehemaliger „Heimkinder“ in den 1950er- und 1960er-Jahren berichtet. Die Betroffenen hatten während ihrer Heimaufenthalte massive Eingriffe in ihre Persönlichkeitsrechte erleiden müssen, sie wurden wie selbstverständlich zu unentgeltlichen Arbeiten angehalten, sie mussten drakonische Strafen über sich ergehen lassen und sie leiden noch heute unter den (sexuellen) Gewaltübergriffen ihrer ehemaligen Betreuer*innen. Die Verhältnisse, unter denen diese ehemaligen Heimkinder aufwuchsen, waren durch Lieblosigkeit und Machtherrlichkeit bzw. Machtmissbrauch gekennzeichnet. Gerade auch in christlichen Einrichtungen der damaligen Heimerziehung waren solche Zustände anzutreffen (Wensierski 2006), die keinesfalls nur mit Verweis auf die seinerzeit üblichen Erziehungsvorstellungen und Rahmenbedingungen zu erklären sind.

Kappeler (2010) spricht in diesem Zusammenhang von unverantwortlichem Verhalten der Personen, die für und innerhalb der Heimerziehung Verantwortung tragen sollten.

„Das geltende Jugendrecht und die in der Kinder- und Jugendhilfe auch damals schon entwickelten Standards wurden in der Praxis der Heimerziehung und der ‚Wege ins Heim‘ – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht verwirklicht. An den entscheidenden Stellen des Jugendhilfesystems, bei öffentlichen und privaten Trägern fehlten die Einsicht und der politische Wille, die Kritik anzunehmen und fachlich qualifizierte Vorschläge zu realisieren“ (Kappeler 2010, S. 138).

Berichte und Hinweise ehemaliger Heimkinder veranlassten den Leiter eines Kinderheims in evangelischer Trägerschaft in Nordrhein-Westfalen dazu, die Vergangenheit seiner Institution in den 1950er- und 1960er-Jahren durch den Erstautor wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Man war sehr daran interessiert, mit betroffenen ehemaligen Heimkindern und mit früheren Betreuungspersonen in einen Dialog zu treten. Von der Heimleitung wurde die persönliche Begegnung mit den Betroffenen als sehr wichtig erachtet.

Sowohl aus Interviews mit ehemaligen Betreuer*innen als auch mit ehemaligen Jugendlichen geht hervor, dass der Tagesablauf in der Heimeinrichtung sehr stark durchstrukturiert war. Diese Struktur wurde jedoch nicht als äußerer Halt, sondern eher als Einschränkung und als Unfreiheit verstanden und aufgefasst. Die Kinder und Jugendlichen mussten in Reih und Glied in Zweierreihen in den Speisesaal gehen. Gegessen wurde von Blechtellern, da Porzellan ohnehin nur kaputt gemacht worden wäre. Das Essen wurde als sehr eintönig, einfach und schlecht beurteilt. „Es gab jeden Tag einen Kessel Mehlsuppe“ (Aussage einer ehemaligen Mitarbeiterin). Beim Essen herrschte Schweigegebot. Die Minderjährigen besuchten die Heimschule auf dem Gelände. Die Möglichkeit zum Duschen und zum Kleiderwechsel wurde nur an Freitagen eingeräumt. Die Toiletten hatten keine Türen, einige der Interviewten empfanden dies als demütigend. An Samstagen mussten die Hände und Schuhe gezeigt werden, die Schlafsäle wurden kontrolliert. Insgesamt herrschten ausgeprägte Kontrollen vor. An Geburtstagen konnte zwar im kleinen Rahmen gefeiert werden, es gab aber keine Geschenke. Unter den Kindern und Jugendlichen entwickelten sich hierarchische Strukturen, gegenseitige Erpressungen waren an der Tagesordnung.

Die Mitarbeiter*innen berichten übereinstimmend von einer „völligen Überforderung“. Dies wird z. B. begründet mit der großen Kinderanzahl und mit nicht vorhandenen Möglichkeiten einer Aussprache unter den Betreuer*innen. Es herrschte ein „Kasernenton“ vor, Emotionen waren nicht vorhanden, die Kinder wurden einfach nur „verwahrt“. Emotionale Zuwendungen unterblieben und die ehemaligen Heimkinder berichten, dass sie es vermisst haben „einfach einmal in den Arm genommen zu werden“ oder sonstige Streicheleinheiten zu erhalten.

Ein ehemaliges Heimkind erinnert sich folgendermaßen: „Wenn kein Gehorsam im Schlafsaal herrschte, mussten alle unter die ‚kalte Dusche’, diese Prozedur dauerte manchmal bis 2 Uhr nachts.“ Die Gewalt aufseiten der Erzieher*innen und unter den Kindern sei sehr hoch gewesen. Es hätten definitiv Demütigungen und sexuelle Misshandlungen stattgefunden. Es habe auch Räumlichkeiten gegeben, in denen die Jungen eingeschlossen wurden, wenn sie nicht gehorchten. Diese Isolation dauerte zwischen einem Tag und einer Woche. Auch Spalierläufe mit nassen Bettlaken habe es gegeben. Der ehemalige Hausvater habe von morgens bis abends nur geschrien.

„Man musste im Büro des Anstaltsleiters ‚antanzen’, seine Hosen runter ziehen und es gab drei Schläge mit dem Rohrstock.“ Auch ein anderes ehemaliges Heimkind erinnert sich daran, mehrfach geschlagen worden zu sein. Einmal wurde er mit dem Schlauch geschlagen.

„Der Hausvater bestrafte die Kinder in seinem Büro durch Schläge mit dem Rohrstock auf das Gesäß und Schläge mit der Hand ins Gesicht. Schläge standen an der Tagesordnung. Im Speisesaal wurden Kinder von den Betreuern vor allen anderen geschlagen.“

Von den sechs befragten ehemaligen Heimkindern geht nur bei einem aus den Aussagen hervor, dass er den Aufenthalt unbeschadet überstanden habe. Ein weiterer Betroffener beurteilte die Zeit im Heim als belastend, er habe aber etwas gelernt. Ein anderer erlebte den Heimaufenthalt offensichtlich als sehr belastend. „Es ging damals nicht um Kindererziehung, sondern um Geld und Politik.“

Aufgrund der Äußerungen von drei weiteren Befragten kann man von lang andauernden Traumatisierungen ausgehen. Einer von ihnen hat nach seiner Heimerfahrung nie wieder Weihnachten gefeiert und hätte über seine Kindheit nicht sprechen können, wenn er nicht eine Therapie gemacht hätte. Ein anderer spricht von Angstzuständen, wenn er durch bestimmte äußere Situationen an das Heim erinnert wird. Er vermeidet z. B. Restaurants wegen der großen Räume mit vielen Menschen und wegen des Geschirrklapperns. Auch er unterzog sich einer Therapie. Ein weiterer Ehemaliger äußerte sich folgendermaßen: „Man fing an, das Leid zu ertragen, weil der Wille gebrochen wurde. Man wurde verwahrt und nicht mit Liebe erzogen.“ Er hätte gerne eine Therapie gemacht, weil er die Erinnerungen nicht alleine verarbeiten konnte. Aus finanziellen Gründen sei dies aber nicht möglich gewesen. Es habe bei ihm lange gedauert, sich im Leben nach dem Heim auf Menschen einzulassen. Selbstwertgefühl und Urvertrauen seien verloren gegangen und nicht wieder zu erlangen. Insbesondere sind die betroffenen Personen deshalb verbittert, weil es nur in geringen Einzelfällen zu Entschuldigungen kam und sie ansonsten auf eine Mauer des Verschweigens, Verdrängens und Leugnens stießen. Nur wenige Institutionen hatten bislang ihre jüngere „Geschichte“ aufgearbeitet.

Eine der ersten positiven Ausnahmen stellte die Resolution des Landeswohlfahrtsverbands Hessen dar:

„Der Landeswohlfahrtsverband Hessen erkennt an, dass bis in die 70er Jahre auch in seinen Kinder- und Jugendheimen eine Erziehungspraxis stattgefunden hat, die aber aus heutiger Sicht erschütternd ist. Der LWV bedauert, dass vornehmlich in den 50er und 60er Jahren Kinder und Jugendliche in seinen Heimen alltäglicher physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt waren“ (Landeswohlfahrtsverband Hessen 2006).

Nach anfänglichem Zögern reagierten auch die kirchlichen Spitzenverbände. Der Bundesverband Evangelischer Einrichtungen und Dienste e. V. erklärte in einem Positionspapier:

„Das erlittene Unrecht der Opfer in der Heimerziehung der 50er und 60er Jahre ist anzuerkennen, und das Leid ist nicht zu relativieren“ (EREV-Positionspapier 2008, S. 160).

Die Caritas und ihr Erziehungshilfe-Fachverband BVkE nahmen wie folgt Stellung:

„Was die Vergangenheit und ganz konkret die Vorwürfe aus der Zeit der 50er und 60er Jahre betrifft, können die heute Verantwortlichen nur mit aller Aufrichtigkeit bedauern, was Kindern und Jugendlichen an Leid und Schaden zugefügt worden ist“ (Breul 2009, S. 21).

Im Jahre 2004 gründeten Betroffene den „Verein ehemaliger Heimkinder“. Zielsetzungen des Vereins sind z. B.:

•Mitglieder bei der Suche nach Therapieplätzen und der Förderung von Selbsthilfegruppen zu unterstützen,

•die Anerkennung von Rentenanwartschaftszeiten für die Zeit der erzwungenen Arbeit ohne Lohn ehemaliger Heiminsassen zu erreichen,

•die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte der Heimerziehung der 50er, 60er und 70er Jahre (Der Verein ehemaliger Heimkinder e. V. 2008, S. 78).

Dieser Verein wandte sich, um Unterstützung für diese Zielsetzungen zu erhalten, an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Nach mehreren Anhörungen empfahl der Petitionsausschuss am 26. November 2008 dem Bundestag die Einrichtung eines „Runden Tisches“.

„Der Petitionsausschuss sieht und erkennt erlittenes Unrecht und Leid, das Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Kinder- und Erziehungsheimen in der alten Bundesrepublik in der Zeit zwischen 1945 und 1970 widerfahren ist und bedauert das zutiefst“ (Deutscher Bundestag – Petitionsausschuss – 2008, S. 12).

Dieser Runde Tisch solle vor allem die Heimerziehung unter den damals rechtlichen, pädagogischen und sozialen Bedingungen und deren negativen Folgen aufarbeiten, zugefügtes Unrecht prüfen sowie Lösungen entwickeln und aufzeigen (S. 13 f.). Der Runde Tisch „Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“ konstituierte sich im Februar 2009 unter dem Vorsitz der ehemaligen Bundestagsvizepräsidentin Anke Vollmer.

Im Zwischenbericht des Runden Tisches wurde u. a. resümiert:

„Häufig waren Heime keine Schutzräume, sondern Orte, in denen körperliche und psychische Misshandlungen und in manchen Fällen offenbar auch sexuelle Gewalt möglich waren und nicht oder nur unzureichend unterbunden oder geahndet wurden. Es war möglich, dass sich in Heimen repressive und rigide Erziehung etablierte, die in geschlossenen Systemen jedes Maß verlor. Aufsichts- und Kontrollinstanzen, sowohl einrichtungs- und trägerintern als auch extern und staatlich, waren offenbar nicht in der Lage oder gewillt, diese Missstände – selbst wenn sie bekannt waren – abzustellen“ (Zwischenbericht des Runden Tisches 2010, S. 46).

Im Januar 2011 legte der Runde Tisch seinen Abschlussbericht vor. Darin wird anerkannt, „dass es in der Heimerziehung vielfaches Unrecht und Leid gab. Dabei wird deutlich, dass es in der Heimerziehung der frühen Bundesrepublik zu zahlreichen Rechtsverstößen gekommen ist, die auch nach damaliger Rechtslage und deren Auslegung nicht mit dem Gesetz und auch nicht mit pädagogischen Überzeugungen vereinbar waren. Elementare Grundsätze der Verfassung wie das Rechtsstaatsprinzip, die Unantastbarkeit der Menschenwürde und das Recht auf persönliche Freiheit und körperliche Integrität fanden bei weitem zu wenig Beachtung und Anwendung“ (Abschlussbericht des Runden Tisches 2010, S. 29).

Neben der Anerkennung des erlittenen Unrechts und der Bitte um Verzeihung, empfahl der Runde Tisch eine materielle Unterstützung, damit Betroffene traumatische Erfahrungen oder andere Folgeschäden der Heimerziehung mit fachlicher Hilfe aufarbeiten können sowie einen finanziellen Ausgleich, wenn im Einzelfall Rentenansprüche vermindert sind, weil während der Heimunterbringung eigentliche vorgesehene Sozialversicherungsbeiträge nicht gezahlt wurden. Der Deutsche Bundestag beschloss im Juli 2011 eine weitgehende Übernahme der Empfehlungen des Rundes Tisches. In der Folge gründeten der Bund, westdeutsche Länder sowie die Kirchen einen Fond, aus dem berechtigte Ansprüche von Betroffenen in Form von Sachleistungen gezahlt werden können. Im Jahr 2012 gründeten Bund sowie ostdeutsche Länder einen weiteren Fond „Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949–1990“. Ehemalige Heimkinder der früheren DDR können hier einen Ausgleich für nicht angerechnete Sozialversicherungszeiten beantragen.

„Die Vertreter der Heimkinder halten diese Regelungen jedoch für völlig unzureichend. Sie fordern Entschädigungen für alle früheren Heimkinder. Nach ihren Vorstellungen soll den Opfern eine Pauschalzahlung von 54.000 Euro oder eine Monatsrente von 300 Euro zustehen. Diese Forderung hatten Vollmer und die Vertreter von Bund, Ländern und Heimträgern aber als unrealistisch und unbezahlbar zurückgewiesen“ (IGFH 2011).

Auch bei der Beteiligung am Runden Tisch Heimerziehung bzw. bei der Umsetzung von Entschädigungszahlungen gibt es Kritik von Betroffenen. Sie äußerten sich, sich nicht ausreichend gehört gefühlt zu haben und Unverständnis über langwierige Prozesse bei der Beantragung von Entschädigungen (Struck 2011; Munsch et al. 2011).

In einer neueren Forschungsarbeit hat sich Sylvia Wagner mit weiterem Unrecht beschäftigt, das den Menschen, die in Heimen zwischen 1950 und 1975 in der Bundesrepublik Deutschland aufwuchsen, widerfahren ist. So hat sie in ihren Recherchen herausgefunden, dass es mindestens 50 Medikamentenversuche ohne Einwilligung von Betroffenen oder Sorgeberechtigen in den großen Institutionen gab, unter deren Auswirkungen Betroffene heute noch leiden (Wagner 2016).

Der Verein ehemaliger Heimkinder (2019) fordert entsprechend weitergehende Opferentschädigungen und Opfergleichstellung.

Reformen und ihre Auswirkungen

Nach und nach konnten die politisch und auch gesellschaftlich anerkannten Forderungen nach Reformen in der Praxis der Heimerziehung realisiert werden. Vor allem wurde dafür gesorgt, dass pädagogisch gut ausgebildetes Personal in den Heimen arbeitet und entsprechende Richtlinien der Heimaufsichtsbehörden wurden erlassen. Im Laufe der Jahre verringerte sich die Gruppengröße immer mehr, sodass heute durchschnittlich acht bis zehn Kinder/Jugendliche von vier pädagogischen Mitarbeiter*innen betreut werden. In Intensivwohngruppen kann der Betreuungsschlüssel teilweise noch besser sein, sodass fast auf jedes Kind oder Jugendlichen eine Betreuungskraft kommt. Diese aus pädagogischen Gründen zu begrüßende Strukturveränderung und Qualifizierung hatte allerdings ganz erhebliche Kostensteigerungen zur Folge. Ungefähr 70 bis 80 % der Heimkosten resultierten aus Personalkosten.

Nicht nur unter pädagogischen, sondern auch unter finanziellen Gesichtspunkten wurde und wird daher versucht, Heimerziehung zu vermeiden. In den letzten 40 Jahren wurden vorbeugende oder alternative Maßnahmen, die Schwierigkeiten bei Kindern in ihrer Entstehung verhindern oder ambulant abbauen können, verstärkt. Als solche ambulante oder teilstationäre Erziehungshilfen, die einem Kind den Heimaufenthalt unter Umständen ersparen können, wären zu nennen:

•Erziehungsberatung,

•Soziale Gruppenarbeit,

•Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer,

•Sozialpädagogische Familienhilfe,

•Erziehung in einer Tagesgruppe.

Diese Hilfen stehen im Kinder- und Jugendhilfegesetz auch explizit in den Paragraphen 27 ff. SGB VIII.

Der außerdem zu Beginn der 1970er-Jahre gewaltige Ausbau des Pflegekinderwesens hat Heimerziehung in sehr vielen Fällen ersetzen können. Aus pädagogischen Gründen werden vor allem Kleinstkinder und Kinder im Vorschulalter nur noch selten in einem Heim untergebracht und Pflegefamilien vorgezogen.

Die begrüßenswerte Tatsache, dass in vielen Fällen die vorbeugenden und alternativen Maßnahmen erfolgreich waren und ein Heimaufenthalt nicht mehr notwendig wurde, hat aus der Sicht der Heimerziehung zu einer gewaltigen Erschwerung der täglichen Praxis geführt; denn in den Heimen verblieben vor allem die Kinder und Jugendlichen, die nicht in Pflegestellen vermittelt werden konnte und erst mit massiven Problemen und nach längerer Zeit ungünstiger Bedingungen in familiären Strukturen aufgenommen wurden.

Bisweilen konnten regelrechte Kampagnen beobachtet werden; Heimerziehung wurde verteufelt, die Jugendämter beschuldigt, weil sie pädagogisch verantwortungslos viel zu wenige Heimkinder in Pflegefamilien vermittelt hätten. Zwar melden sich viel mehr Bewerber*innen bei den Jugendämtern als Pflegeverhältnisse vereinbart werden, hierbei gilt es jedoch, die Erfahrung der Pflegevermittlungen in den Jugendämtern zu beachten. Von 100 Anfragen nach Pflegekindern bleiben durchschnittlich nur zwei bis drei Eltern übrig, denen ein Pflegekind verantwortungsvoll vermittelt werden kann. Bei den anderen waren die Anfrage und die zugrundeliegende Motivation oft nur von kurzer Dauer – bisweilen aus spontanen sentimentalen Anlässen heraus geschehen – in anderen Fällen war die Motivation der Pflegeelternbewerber*innen oder deren häusliche Situation völlig ungeeignet, um dem Wohl von Pflegekindern zu entsprechen.

Erfahrungsgemäß ist es auch äußerst schwierig, Kinder, die älter als sechs Jahre alt sind, in Pflegefamilien zu vermitteln, weil diese in der Regel jüngere bevorzugen. Noch schwieriger wird diese Situation, wenn es sich um Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten handelt. Es ist auch richtig, dass es mehr Adoptivbewerber*innen als adoptivfähige Kinder gibt; doch bei vielen Heimkindern sind die rechtlichen Voraussetzungen zur Adoption nicht gegeben, und viele sind wiederum zu alt, um dem Wunschalter von zukünftigen Adoptiveltern zu entsprechen.

Zwar hat vor allem das Pflegekinderwesen zu einem stetigen Abbau der Heimkinderzahlen beigetragen, es ist aber zu berücksichtigen, dass dieser Abbau aus den vorgenannten Gründen begrenzt bleiben wird, und es muss auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass nicht wenige Kinder und Jugendliche nach gescheiterten Pflegeverhältnissen (wieder) ins Heim kommen. Im Jahre 2016 wurden 2.214 Minderjährige aus Heimen und Wohngruppen in Pflegefamilien vermittelt. Im gleichen Zeitraum kamen allerdings auch 2.263 Kinder und Jugendliche aus Pflegefamilien in Heimerziehung (Statistisches Bundesamt 2018 b). Im Jahr 2016 führte die hohe Anzahl von geflüchteten Menschen, die nach Deutschland eingereist sind, zu einem massiven Anstieg der stationären Hilfen zur Erziehung, insbesondere in den Heimgruppen. So stieg hier die Zahl im Jahr 2016 im Vergleich zu 2014 um fast 50 % an (Statistisches Bundesamt 2017).

Unbestreitbar sind unter dem stärker gewordenen Kostendruck der öffentlichen Haushalte auch fiskalische Gesichtspunkte für den Versuch einer weiteren Vermeidung von Heimerziehung verantwortlich.

Allerdings lohnen sich die Gelder, die für den stationären Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Erziehungshilfe investiert werden auch aus volkswirtschaftlicher Sicht. Eine Evaluationsstudie, in der die Hilfeverläufe von 471 jungen Menschen in acht Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe evaluiert wurden, kommt zu dem Ergebnis, dass durch Heimerziehung erhebliche volkswirtschaftliche Nutzeffekte zu erzielen sind: „Die Kosten-Nutzen-Relation ist in hohem Maße von der Hilfedauer abhängig:

1.Hilfen unter einem Jahr erreichen einen kritischen Wert von 1:0,74. 1 Euro steht nur 74 Cent Nutzeneffekte gegenüber.

2.Heimerziehung mit einer Dauer zwischen einem und zwei Jahren erreicht hingegen eine Nutzen-Kosten-Relation von 1:3,35.

3.Hilfen über zwei Jahren erreichen trotz linear mit der Hilfedauer steigenden Kosten sogar eine Nutzen-Kosten-Relation von 1:3,85“ (Macsenaere/Keller, Arnold 2011, S. 154).

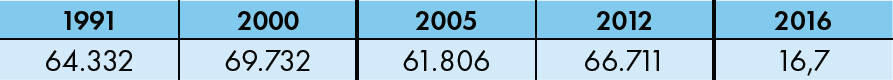

Quantitative Entwicklung der Heimerziehung seit 1991

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im Jahre 1970 in den alten Bundesländern 88.810 Minderjährige in Heimen der Jugendhilfe untergebracht. 10.126, dies sind 11,4 % der betroffenen Kinder und Jugendlichen, lebten dort im Rahmen der Fürsorgeerziehung, also in der Regel unfreiwillig, überwiegend in sogenannten Erziehungsheimen und auch in geschlossener Heimerziehung. Die Zahlen haben sich zunächst verringert. So waren im Jahre 1982 noch 52.699 Kinder und Jugendliche in Heimerziehung, davon 2,9 % in Fürsorgeerziehung. Gegen Ende des Jahres 1993 lebten – bezogen auf die alten Bundesländer – 57.538 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Heimen, Wohngruppen oder in sonstigen betreuten Wohnformen. In den neuen Bundesländern waren es zum gleichen Zeitpunkt 18.639 (Statistisches Bundesamt 1994).

Trotz des stetigen Ausbaus der unterschiedlichen ambulanten Erziehungshilfen hat sich über Jahrzehnte hinweg die Inanspruchnahme von Heimerziehung als sehr stabil erwiesen (Bundesministerium für Familie 2013, S. 342). Durch die hohe Anzahl geflüchteter junger Menschen ist die Zahl zusätzlich nochmals deutlich angestiegen.

Damit ist der prozentuale Anteil der jungen Menschen in Heimerziehung im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung im Alter von 0 bis 20 Jahren von 0,37 % in 1991 auf 0,59 % in 2016 angestiegen.

Prozentanteil zur Bevölkerung im Alter von 0–20 Jahre

(Statistisches Bundesamt 2010a/2014/2018/2019)