- -

- 100%

- +

Der Anstieg des Körperfettanteils im Alter bedeutet nicht zwangsläufig, dass alle Menschen mit den Jahren an Fettpolstern zulegen. Entscheidend ist der Lebensstil. Werden wir älter und leben und essen wir genau so wie in den jüngeren Jahren und bewegen wir uns weniger, ist es daher logisch, dass wir an Fettpolster zulegen.

Wie schon bei der Muskelmasse/Kraft erwähnt, entstehen die unerwünschten Pölsterchen durch den Verlust an Muskelmasse bei weniger Verbrauch an Kalorien.

Bei vielen Menschen sorgt ein inaktiver Lebensstil schon ab dem 30. Lebensjahr für einen Muskelabbau und damit für einen prozentualen Anstieg des Körperfettanteils. Im Verlauf des Lebens beschleunigt sich der Verlust an Muskulatur durch jene Hormonveränderungen, die das Altern mit sich bringt. Doch dieser Entwicklung kann man etwas entgegensetzen.

Mit zunehmendem Alter ist zwar mehr Trainingsaufwand nötig, um Muskeleiweiße aufzubauen und an Muskelmasse zuzulegen, aber es ist immer noch möglich. Zum Glück ist Volumen nicht alles. Die Kraft lässt sich auch ohne Muskelzuwachs steigern: Kraft- und Koordinationstraining führen dazu, dass die Muskeln wirkungsvoller arbeiten, und das gelingt auch noch bis ins hohe Alter.

Wieviel Speckröllchen darf man haben?

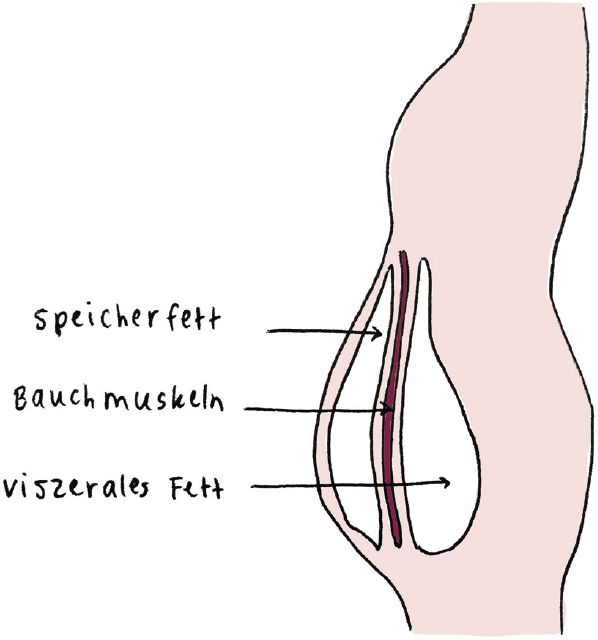

Mediziner ziehen zwei „Maßeinheiten“ für das gesunde Körpergewicht und die kritische Schwelle zum Übergewicht zurate: Die einen orientieren sich am Body-Mass-Index, kurz BMI, die anderen halten sich an den Bauchumfang in cm gemessen.

Der BMI unterteilt Menschen in unter-, normal- und übergewichtig, lässt aber außer Acht, wo die Fettpölsterchen sitzen.

Den Bauchumfang messen kann jeder selbst, und jeder Zentimeter und jedes Kilogramm zuviel zählt. Als Richtlinie gilt: Beim Mann sollte der Bauchumfang unter 94 cm und bei Frauen unter 80 cm liegen. Das ist gesund! Liegt der Taillenumfang beim Mann über 102 cm und bei Frauen über 88 cm, ist ein kritisches Ausmaß erreicht!

Knochendichte

Mit zunehmendem Alter nimmt auch die Dichte der Knochen ab. Das ist normal, denn Altern geht sprichwörtlich „durch Mark und Bein“. Bei manchen Menschen verringert sich die Knochendichte jedoch stärker als bei anderen, und bei Frauen setzt der Abbau von Knochenmasse früher ein als bei Männern. Der Begriff Knochendichte tritt meist im Zusammenhang mit dem Begriff „Osteoporose“ auf, denn die Knochendichte ist ein Ausdruck für den Stabilitätsgrad der Knochen. Stabil sind Knochen aber nur dann, wenn nicht nur das Verhältnis von Masse zu Volumen, sondern auch die Struktur der Knochen, je nachdem wie stark die Knochen Belastungen tragen müssen, stimmen.

Wenn die Knochendichte einen bestimmten Wert unterschreitet, spricht man von Osteoporose, die vor allem ältere Menschen betrifft – aber längst nicht alle –, und das Risiko für Knochenbrüche ist je nach Grad der Osteoporose erhöht.

Physiologisch ist es natürlich, dass die Knochendichte nie konstant ist. Unsere Knochen und damit unser Körperskelett sind nicht starr, wie es vielleicht den Anschein hat, sie besitzen ein sehr aktives Gewebe. Knochenmasse und Knochendichte passen sich an Belastungen und Entlastungen an und daher können sie sich aufbauen, aber auch abbauen.

Damit die Knochen stabil bleiben, muss man dafür einiges tun, denn körperliche Aktivität stimuliert das Knochenwachstum, stärkt die Muskulatur und verbessert den Gleichgewichtssinn.

Bleiben Sie deshalb aktiv, ernähren Sie sich ausgewogen, und vor allem: Rauchen Sie nicht!

2Was verändert sich ab 50 und wie hilft OrthoYoga?

Gerade halten und Neues ausprobieren! Das könnte Ihr Vorsatz für das kommende Jahrzehnt werden!

Eigentlich sollten jetzt ab 50 gute Zeiten beginnen, werden nicht die Jahre zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr als das Jahrzehnt der „Golden Ager“ bezeichnet? Wurden zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr die Weichen für Glück und Gesundheit gestellt und waren diese Jahre oftmals eine Hochleistungsphase – in der an der Karriere gearbeitet und eine Familie gegründet wurde –, so beginnt bei den 50- bis 60-Jährigen eine Phase der Zufriedenheit, die aber auch von Verlusterfahrungen geprägt wird.

Jetzt lassen die Kräfte schneller nach, manche Sinne werden schwächer und Stress fühlt sich noch anstrengender an. Meist fällt es zunehmend schwerer, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, und bei manchen Menschen stellen sich körperliche Beschwerden ein, die sich zu einem lästigen, immer wiederkehrenden oder zu einem andauernden, nervtötenden Begleiter entwickeln. Dies mag sich zwar schmerzhaft anfühlen, aber es öffnen sich gleichzeitig neue Möglichkeiten, sich neu zu erfinden, die eigene Identität weiterzuentwickeln und sich neue Freizeitaktivitäten zu suchen.

Den meisten wird nun bewusst, dass man sich sowohl in der Lebensweise als auch, wenn sie bereits Yoga-Praktizierende sind, in der Yogapraxis darauf einzustellen hat und man manches besser umstellen sollte, um gesund älter zu werden!

Wer jetzt nicht aufpasst, verliert an Haltung. Gerade wer in den vergangenen Jahren viel am Computer saß und weiterhin noch einige Jahre davorsitzen wird, wer ständig seinen Kopf und Oberkörper im Alltag nach vorne neigt und nicht für die nötige Aufrichtung und Streckung sorgt, „erarbeitet“ sich so eine schlechte Körperhaltung. Mit den Jahren hat das Folgen für den Nacken- und Schulterbereich, den unteren Rücken und das Becken. Muskeln, Sehnen und Faszien haben sich zusammengezogen und verhärtet. Selbst Organe werden in Mitleidenschaft gezogen: Die Lunge verliert an Volumen, Magen, Leber und Darm werden eingeengt und in ihrer Funktion eingeschränkt. Die Bandscheiben, die sowieso mit den Jahren flacher und dünner werden, verlieren noch mehr an Volumen und die Körperstatik verändert sich. Eine schlechte Haltung macht daher alt!

Werden Sie jetzt nicht bequem und arbeiten Sie an Ihrer Haltung!

Wie hilft OrthoYoga?

Hat man die Fünfzig überschritten, beginnen die meisten zu rechnen und stellen fest, dass der längste Teil ihres Lebens bereits hinter ihnen liegt. Das ist ein Grund, nachdenklicher zu werden und sich zu fragen, ob man zufrieden ist mit dem, was bisher erreicht worden ist, und ob das Leben bisher einen Sinn gehabt hat. Sind Träume und Ziele verwirklicht worden oder wäre es einen Versuch wert, etwas ganz Neues anzufangen?

OrthoYoga bietet Menschen, die sich mit ihrem Körper intensiv beschäftigen wollen, die Gelegenheit, den gesamten Bewegungsapparat zu kräftigen und zu dehnen, was unweigerlich zu einer harmonischeren und besseren Körperhaltung führt. Ihr Körper wird flexibler, stabiler und gestärkter und die inneren Organe erfahren eine „Selbstmassage“. Der Stoffwechsel wird angeregt, das körperliche Wohlbefinden gesteigert und die Körperwahrnehmung verbessert.

OrthoYoga steigert Ihre Energie und lässt Sie entspannter und gelassener den Alltag stemmen.

Asana, Pranayama und Meditation

Asanas, also die Körperübungen im Yoga, gehören zu den wichtigsten Bestandteilen des OrthoYoga und stehen (nur scheinbar) im Vordergrund. Aber:

Die Atmung spielt im Yoga eine große, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle überhaupt. Mit bewusster, gelenkter und vertiefter Atmung wird nicht nur dem Körper vermehrt Sauerstoff zugeführt, sondern er wird auch in einen meditativen Bewusstseinszustand gebracht. Wird die Atmung während der Yogaübungspraxis richtig eingesetzt, verstärkt sie die Wirkungen der Asanas wie ein Katalysator.

Die tiefe Bauchatmung, die eigentlich die natürliche Atmung des Menschen ist, wird von den meisten nur noch selten (unbewusst) durchgeführt, weil falsche Gewohnheiten, z. B durch Stress und Ängste hervorgerufen, die Atmung nur noch bis in den Brustkorb „fließen“ lassen. Die Atmung wird oberflächlicher und schneller.

Eine tiefe Bauchatmung dagegen sorgt für mehr Sauerstoff und damit mehr „Energie“ für das Gehirn, denn dann ist unser Geist konzentrierter und entspannter und eine optimale Durchblutung der inneren Organe ist gewährleistet.

Yoga ist Meditation

Die meisten von uns verstehen unter Meditation das Sitzen in einer aufrechten Sitzhaltung mit geschlossenen Augen über einen gewissen Zeitraum. Meditation hat aber viele Facetten:

So sind Formen von körperorientierten Meditationen, wie dem Hatha Yoga und auch dem OrthoYoga, allumfassende Systeme, in welchen Körper, Geist und Seele harmonisieren und entspannen können.

Wie wirkt Meditation?

Mit und durch Meditation entspannen sich nicht nur die verspannten Muskeln, sondern es werden auch die geistigen Kräfte verfeinert und verbessert. Meditation versetzt in einen nichtalltäglichen Bewusstseinszustand, in dem die Gehirn- und Herzfrequenzen verlangsamt und somit beruhigt werden, was die Forschung durch deren Messung belegen konnte. In der Hirnforschung wurden bei Langzeit-Meditierenden mithilfe von Magnetresonanztomografien Veränderungen bezüglich der neuronalen Verknüpfungen festgestellt. Insbesondere wurden hier Aktivitäten in der Amygdala (Mandelkern) gemessen, jenem Teil des limbischen Systems im Gehirn, der für die Verarbeitung von Emotionen und Erinnerungen des emotionalen Gedächtnis verantwortlich ist und umgangssprachlich auch „Glücksregion“ genannt wird.

So heben meditative Praktiken die positiven Aspekte des Lebens hervor und machen (auch langanhaltend) glücklicher.

Die Wirkung von Meditation in Kombination mit Yoga gegen Stress wurde von der „Society for Meditation and Meditation Research“ nachgewiesen: Menschen, die unter Depressionen oder Angstzuständen leiden, konnten mithilfe einer regelmäßigen Yogapraxis besser mit ihren Leiden umgehen.

Unumstritten ist, dass auch physische Beschwerden durch Yoga erträglicher werden; die Asanas sorgen für einen beweglichen Körper, der auf die Wirbelsäule und alle anderen Gelenke eine positive Wirkung hat. Auch die Muskulatur wird gelockert, gedehnt und gekräftigt und der Stoffwechsel angeregt, das „Nervenkostüm“ wird gestärkt und das Körpergefühl allgemein verbessert und auch intensiver wahrgenommen.

Mit Yoga älter werden

Wenn wir älter werden, verändert sich unser Körper und unsere Yoga-Übungspraxis sollte sich so anpassen, dass unsere Bedürfnisse unterstützt werden. In den Yoga Sutra von Patanjali beschreibt dieser es so:

„Asana sollen gleichermaßen die Qualitäten Stabilität und Leichtigkeit haben.“

(Patanjali, Yoga Sutra 2.46)

„Wenn ein Mensch Asana auf die richtige Art und Weise übt, so hat das zur Folge, dass er auch durch extreme Einflüsse nicht aus dem Gleichgewicht gebracht wird.“

(Patanjali, Yoga Sutra 2.48)

Patanjali will uns damit sagen, dass es keine Voraussetzung für bestimmte Yogapositionen geben muss, um eine eigene Yoga-Praxis zu haben, um Yoga zu erfahren. Solange eine Yoga-Praxis stattfindet und diese die Qualitäten (der oben genannten Sutren) besitzt, geschieht Yoga!

Deshalb lautet die gute Nachricht: Yogapositionen dürfen, wenn nötig, so modifiziert und angepasst werden, dass sie für jeden zugänglich gemacht und mit Pranayama und Meditation weiterhin geübt werden.

Im Grunde genommen ist alles Yoga, wenn es mit der richtigen Absicht geschieht: präsent zu sein, zu atmen und zu beobachten.

Faszien & Co.

Faszien umhüllen im Körper alle Gewebeschichten und geben ihm damit seine innere und äußere Form.

Muskeln, Sehnen, Knochen, Organe, Gefäße, Nerven und sogar das Gehirn und Rückenmark sind im Netz des Bindegewebes, den Faszien, vernetzt und verwoben. Sie bilden Brücken mit Verbindungen zwischen körperlicher Aktivität und unseren Emotionen. Damit „formen“ sie uns zu der Person, die wir sind.

Wie verändern sich unsere Faszien in der zweiten Lebenshälfte?

Wissenswertes über Faszien

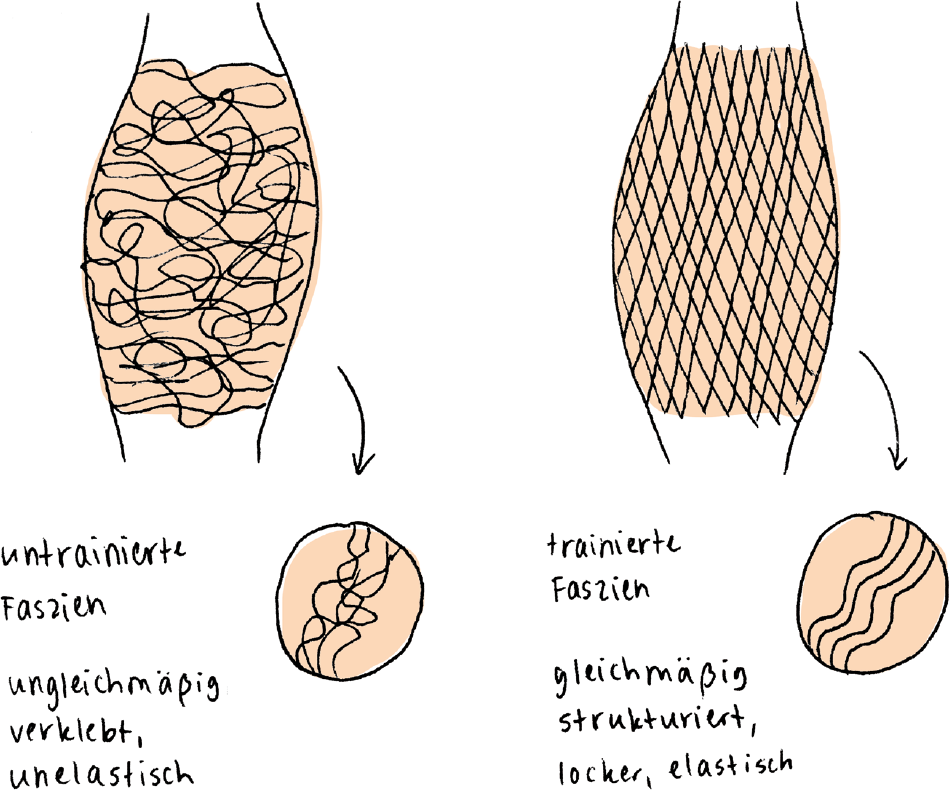

Der Begriff Faszien stammt aus dem Lateinischen, bedeutet „Band“ oder „Bündel“. Es handelt sich um bindegewebige Strukturen, die sich fast überall in unserem Körper befinden – in der Haut, in den Knorpeln, den Knochen, den Gelenken, den Sehnen, den Muskeln und sogar in den Organen und im Gehirn und Rückenmark. Bestimmte Zellen in den Faszien, die Fibroblasten, produzieren eine große Menge an verschiedenen Stoffen wie das Elastin und das Kollagen. Kollagen ist eine besondere Form von Eiweiß; kollagene Fasern können sich zu Strängen vernetzen und eine ähnlich große Zugfestigkeit erlangen wie Stahl.

Ebenso können die Fibroblasten lockere Fasern herstellen, die sich mithilfe von Elastin – einem elastischen Faserprotein – um mehr als das doppelte ihrer Länge dehnen können; sie liegen zwischen Muskeln, Organen und anderem Gewebe und dienen gleichzeitig als Schmiere (Gleitmittel) und Klebstoff. Je geschmeidiger und elastischer diese Fasern sind, desto beweglicher und leistungsfähiger ist unser Körper.

Nur wenige Faszien sind an die Blutversorgung angeschlossen und ihre Nährstoffversorgung und der Abtransport von Stoffwechselprodukten läuft größtenteils über die Lymphflüssigkeit und die Lymphbahnen. Die Faszienforschung hat festgestellt, dass die Faszien sehr viel mehr Bewegungssensoren und Schmerzrezeptoren besitzen, als sich in den Muskeln und in den Gelenken finden lassen. Das Bindegewebe wird somit zum größten Sinnesorgan des Menschen und ist eng mit dem vegetativen Nervensystem verbunden. Es sendet unablässig Signale ans Gehirn. Es sind die Faszien, die uns befähigen, unseren Körper wahrzunehmen und alle Bewegungen zu choreografieren, ohne uns bewusst auf jeden einzelnen Schritt oder Akt konzentrieren zu müssen.

Die Faszien

Rotes Fleisch und weiße Faszien

Wie ein Moskitonetz umhüllt das Fasziengewebe alle Organe, Muskeln, Gefäße, Knochen, Sehnen und Bänder und verbindet und vernetzt diese miteinander. So wird unser gesamter Körper zusammengehalten und seine Bestandteile am richtigen Platz fixiert.

Aber das Fasziengewebe hat noch weit mehr Aufgaben:

•Wasserspeicher des Immunsystems,

•hält unsere Organe an Ort und Stelle,

•formt den Körper.

Die Faszien ab 50

Gleich vorab: Fortschritte im Yoga oder im Sport, sei es in der Dehnbarkeit, der Kraft oder der Ausdauer, werden nicht mehr so schnell erreicht wie von den Jüngeren. ABER: Die über 50-Jährigen können schneller Fortschritte in der Entspannung und beim Körpergefühl erlangen. Die Faszien junger Menschen und die Faszien der Menschen ab 50 unterscheiden sich ganz erheblich voneinander. Während das Fasziengewebe der jungen Generation mit Flüssigkeit vollgesogen ist, hat sich der Flüssigkeitshaushalt der über 50-Jährigen stark reduziert. Junge Faszien bilden eine Scherengitterform, die mit den Jahren ihre geordneten Strukturen verliert und verfilzt.

Mit der Verfilzung und Austrocknung der Faszien verlieren die Muskeln und Organe ihren Spielraum und geraten unter Druck. Deshalb fällt es uns mit zunehmendem Alter immer schwerer, uns zu bewegen, zu beugen oder zu strecken. Wenn auch die Organe unter Druck geraten, können die Faszien ihre Aufgaben, die Organe zu schützen und zu versorgen, nicht mehr erfüllen –als ob die Organe in eine Zwangsjacke gezwungen würden. Bei der Wirbelsäule ist das deutlich von außen sichtbar: Sie liegt wie erstarrt und stocksteif im Faszienbett und kann ihre schwingende und federnde Funktion nicht mehr gewährleisten.

Deshalb bedeutet weniger Flüssigkeit und Elastizität einen Energieverlust und mehr Steifigkeit im ganzen Körper. Selbst unser Gehirn, das im Schädel von Hirnhäuten und Hirnflüssigkeit ummantelt ist, kann nicht mehr natürlich abgefedert werden, sollte es zu einem Sturz oder Schlag kommen.

Wer rastet, der rostet

Wenn sich das Fasziengewebe verhärtet

Wer viel sitzt, sich im Alltag nicht ausreichend bewegt, vielleicht schon eine schlechte Körperhaltung oder Fehlhaltung hat, hat über kurz oder lang mit sehr unangenehmen und schmerzhaften Verspannungen und Verhärtungen im Nacken, im unteren Rücken, zwischen den Schulterblättern und in den Schultern und häufig auch mit Kopfschmerzen zu kämpfen.

Ab 50 nehmen diese Beschwerden noch zu, da die körperliche Aktivität im anstrengenden und oft belastenden Alltag häufig abnimmt – hinzu kommt der bereits beschriebene abnehmende Flüssigkeitsanteil mit den Jahren–, worunter natürlich auch das Fasziengewebe leidet. Das Gewebe verändert seine Struktur und wird unflexibler. Jetzt werden Bewegungen immer schmerzhafter und das Beugen und Strecken der Gelenke immer schwieriger.

Durch den fehlenden Bewegungsausgleich ist unser Fasziennetzwerk in seiner Funktion und in seinem Stoffwechsel unterfordert. Damit verliert auch die Muskulatur im Körper an Halt, Form und Elastizität. Selbst Organe und Gehirn sind von diesen Auswirkungen betroffen!

Sagen Sie verklebten und verhärteten Faszien den Kampf an!

Bewegungsmangel, Stress, falsche Ernährung, Alkohol, und Nikotin machen unseren Faszien ganz schön zu schaffen. Achten Sie deshalb auf ausreichende Bewegung, ein gutes Stressmanagement, eine ausgewogene Ernährung, vermeiden Sie Nikotin und reduzieren Sie ihren Alkoholkonsum.

Verändert sich die Faszien(ver)spannung in unserem Körper, wird der gesamte Körper in Mitleidenschaft gezogen. Alles ist miteinander verbunden und deshalb können veränderte Spannungen in einem Körperbereich sich auf andere, manchmal sogar weiter entfernte Körperregionen auswirken. Verändert sich z. B. die Stellung und Form unserer Füße, kann dies durchaus Schmerzen in Knie- und Hüftgelenken und im Rücken verursachen. Bleiben diese Fehlstellungen dauerhaft bestehen, ist Arthrose eine häufige Folge.

Was passiert genau beim Yoga-Üben mit den Faszien?

Generell werden die Faszien beim Yoga-Üben wie ein Schwamm ausgedrückt. Dadurch wird das Wasser, welches sich in den Faszien befindet, ausgeschwemmt. Anschließend können sich die Faszien wieder mit neuer, frischer Flüssigkeit vollsaugen. Vollgesogen und „aufgetankt“ können sie nun besser und effektiver arbeiten. Mit anderen Worten: Der Stoffwechsel kommt richtig in Gang und wir fühlen uns fitter und beweglicher.

Knochen, Gelenke und Muskulatur

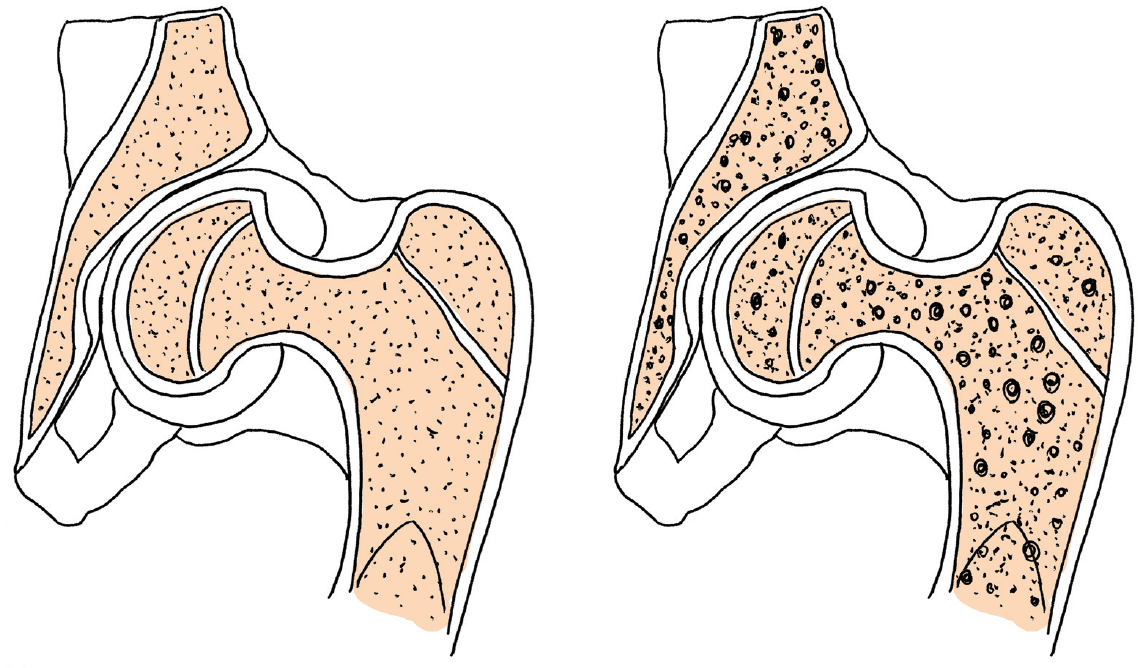

Man kann es drehen und wenden, wie man will, so oder so beginnt bereits ab dem 30. Lebensjahr bei allen, egal ob Mann oder Frau, die Knochendichte abzunehmen. Von diesem Prozess sind auch unsere Gelenke und Knochen betroffen. Die erste „Schockdiagnose Arthrose“ wird vom Arzt gestellt. Was nun?

Wissenswertes über Knochen, Gelenke und Muskulatur

Knochen, Knorpel, Gelenke, Sehnen, Bänder und Muskulatur gehören zu unserem Bewegungsapparat. Die Knochen bilden das Skelett; Gelenke, Knorpel, Bänder und Muskulatur sind der Halteapparat in diesem System. Kollagen, ein Eiweißgerüst, bildet die Grundsubstanz aller Bestandteile unseres Bewegungsapparates.

Auch unsere Knochen und Gelenke haben einen Stoffwechsel: den Knochenstoffwechsel. Dieser Stoffwechsel wird durch Hormone, Wachstumsfaktoren, Zytokine (Proteine, die das Wachstum und die Differenzierung von Zellen regulieren) und mechanische Belastung reguliert. Es ist nachgewiesen, dass der Knochenstoffwechsel hauptsächlich genetisch festgelegt ist.

Im Verlauf unseres Lebens wird der Knochen mit dem Wachstum in der Kindheit und Jugend bis zum ca. 30. Lebensjahr zunächst aufgebaut und ab dem 40. Lebensjahr langsam wieder abgebaut. Vitamin D, Tageslicht (UV-Strahlung), Sexualhormone sowie die mechanische Beanspruchung, Belastung und Entlastung (Knochen benötigen, um gesund zu bleiben, Zug- und Druck-Belastung) sind notwendig, um die Knochen(-masse) zu erhalten.

Was verändert sich bei Knochen, Gelenken und Muskulatur in der zweiten Lebenshälfte?

Von Geburt an werden unsere Gelenke mechanisch belastet. Das hinterlässt im Laufe unseres Lebens „Spuren“, die sich als Abnutzung erkennbar machen und es uns (häufig sehr schmerzhaft) spüren lassen. Dieser Verschleiß, in der Fachsprache „Degeneration“ genannt, hat mit größter Wahrscheinlichkeit seinen Ursprung in der nachlassenden Regenerationsfähigkeit des Knorpels. Es entstehen Knorpelläsionen, die die Gleitfähigkeit der Gelenke vermindern und Bewegungen mit Belastung schmerzen lassen. Ist der Knorpel zerstört, wird auch der Knochen angegriffen.Lesen Sie mehr über die Folgen dieser Veränderung im Kapitel „Arthrose“.

Auch Muskelmasse und Muskelkraft beginnen bereits etwa ab dem 30. Lebensjahr abzunehmen. Diese Tendenz setzt sich kontinuierlich für das restliche Leben fort. Ein mit den Jahren veränderter und abnehmender Hormonspiegel ist für diese Entwicklung verantwortlich. Die Skelettmuskulatur hat die Aufgabe, unseren Körper zu bewegen. Damit jedoch Bewegung überhaupt stattfinden kann, müssen die Sehnen die einwirkende Kraft auf Knochen und Gelenke übertragen. Ein Skelettmuskel setzt sich aus vielen Muskelfasern zusammen. Jede Muskelfaser (oder auch Muskelzelle) ist bindegewebig umhüllt und fügt sich mit vielen Muskelfasern zu einem Bündel zusammen. Noch einmal mit Bindegewebe umhüllt, bilden viele Muskelbündel einen Muskel. Die Anhaftung an den Knochen ermöglichen die Sehnen.

Hinweis: Regelmäßige Bewegung und Kräftigung der Muskulatur können den Verlust der Muskelmasse und Muskelkraft bremsen und deutlich hinauszögern!

Bewegung

Besonders ab der zweiten Lebenshälfte ist es wichtig, sich ausreichend und sinnvoll zu bewegen.

Da sich mit dem fortschreitenden Lebensalter die Belastbarkeit und Elastizität von Muskeln, Sehnen, Knochen und Gefäßen verändern, empfiehlt es sich, mit einem gezielten Training zu beginnen oder ein bereits bestehendes Training anzupassen.

Bewegung hat in jedem Alter positive Auswirkungen auf den Körper, zum Beispiel auf Ausdauer, Kraft, Körpergewicht, Knochendichte, Blutfette und Blutdruck. Bewegungsmangel hingegen wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus: Das Risiko ist höher, früher gebrechlich und hilfsbedürftig zu werden und frühzeitig zu versterben. Wer seinen Körper fit hält und mobil bleibt, hat auch im Alter mehr vom Leben, bleibt länger selbstständig und genießt eine höhere Lebensqualität als Menschen, die sich zu wenig bewegen.