Михаил Суслов. У руля идеологии

- -

- 100%

- +

© Огрызко В.В., 2024

© Фонд поддержки социальных исследований, 2024

© ООО «Издательство «Вече», 2024

За спиной трёх лидеров

В политических, научных и литературных кругах до сих пор нет единого мнения о роли Михаила Суслова в судьбе нашей страны. Одни считают, что этот человек много лет занимался в основном чистой пропагандой, причём без особых успехов, и никогда по большому счёту ни на что не влиял. Эту позицию высказал, в частности, в 2016 году в одном из интервью доктор исторических наук генерал-лейтенант Александр Зданович, который по прежней многолетней службе в органах госбезопасности вроде бы должен быть хорошо осведомлён о делах советской партийной верхушки брежневской эпохи.

Однако не раз звучали и противоположные суждения: будто в 1960–1970‐х годах именно Суслов реально управлял страной, а Брежнев был всего лишь номинальной фигурой.

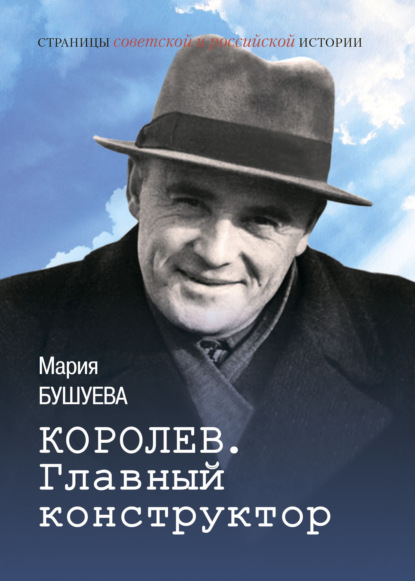

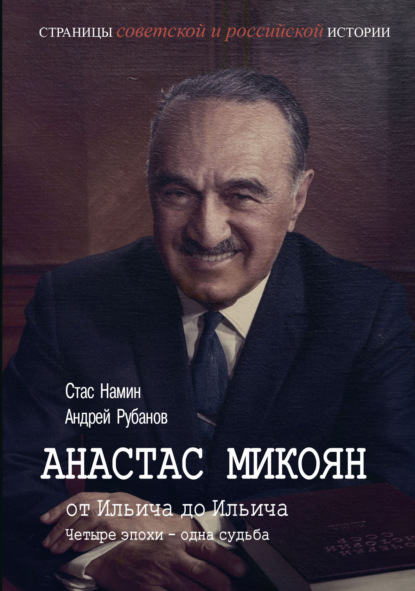

Достоверно известно, что Суслов входил в окружение трёх лидеров страны: Иосифа Сталина, Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева. А кто ещё, кроме него, смог остаться в руководстве страны при трёх очень разных вождях? Разве что Анастас Микоян. Тому вообще удалось отметиться даже не при трёх, а при четырёх руководителях. Не зря о нём говорили: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». Он начинал при Ленине, а закончил политическую карьеру при другом Ильиче – Брежневе. Кстати, уже на пенсии Микоян взялся за мемуары, что очень сильно встревожило Кремль. На бывшего и весьма деятельного члена правящей верхушки было оказано беспрецедентное давление. И Микоян вынужден был сдаться и о многом в своих воспоминаниях умолчать. Правда, при этом он всё равно не удержался от того, чтобы задним числом свести счёты с Сусловым и дать тому в целом весьма нелестную оценку.

К слову, другой кремлёвский небожитель – Вячеслав Молотов – на склоне лет презрительно называл Суслова провинциалом в политике. Правы ли были Микоян и Молотов? Всё-таки провинциалы по тридцать с лишним лет в руководстве крупных государств не состоят.

Кстати, много лет занимавшийся политикой биолог Жорес Медведев утверждал, что Суслов являлся ни много ни мало секретным наследником самого Сталина. А тот вряд ли в число своих возможных преемников включил бы пигмея или провинциала.

А что же сам Суслов? Его многолетнее присутствие на политическом Олимпе страны отнюдь не означало его всесилия. Хотя и такие мифы существовали. И чаще всего они распространялись почему-то на Западе. Та же Европа очень долго уверяла весь мир в могуществе Суслова. Пролистайте подшивки иностранной прессы.

Комментируя поездку Суслова в 1959 году в Англию, обозреватель лондонской газеты «Обсервер» Эдвард Крэнкшоу удивлялся, что в коридорах английской власти так и не разгадали, кто приезжал в их страну. «Мало кто, видимо, понял, – писал он, – что этот страстный коммунист… ныне является одним из двух или трёх наиболее могущественных деятелей Советского Союза»[1].

В другой своей статье Крэнкшоу прямо назвал Суслова преемником Хрущёва.

Другое дело, что сам Суслов к подобным оценкам Запада относился очень нервно. Он слишком хорошо знал закулисную жизнь Кремля и боялся, как бы публикации зарубежных изданий не вызвали у первых лиц нашей страны сомнения в его лояльности и не дали бы повод сначала Хрущёву, а затем Брежневу предложить ему уйти в отставку.

Примечательно, насколько испуганно повёл себя Суслов на встрече с лидером английских лейбористов Вильсоном в Москве летом 1963 года. Хотя чего ему было опасаться? Ведь Вильсон в начале беседы всего лишь констатировал общеизвестный факт, сказав Суслову: «Вы несёте ответственность за международные отношения вашей страны»[2]. Тот немедленно поправил своего собеседника: «У нас коллективное руководство».

В этом был весь Суслов. Он действительно никогда не претендовал на первую роль ни в коммунистической партии, ни в государстве. Может, потому, что первые лица нередко становились жертвами, а вот вторые, как правило, выживали при всех режимах.

Но кого хотел обхитрить Суслов?! Вильсон, как и большинство других английских политиков, прекрасно понимал, что коллективное руководство в Советском Союзе – это блеф. Всё у нас решали, как правило, несколько человек. И в этом узком кругу весомое место принадлежало как раз Суслову.

Это, кстати, отмечали и политики и журналисты из других стран. Скажем, индийская печать весной 1961 года, освещая приезд делегации КПСС в Дели, подчёркивала, что Суслов – «самый важный руководитель Компартии Советского Союза после Хрущёва»[3] (цитирую по присланной в ЦК КПСС сводке сообщений индийской печати).

Ничего в этом плане не изменилось и после того, как Хрущёва в Кремле заменил Брежнев. Подтверждения тому – в регулярно поступавших на Старую площадь служебных вестниках ТАСС с материалами иностранной печати.

«Суслов – это не мелкая фигура, – убеждала в 1972 году своих читателей французская газета «Насьон». – Он является в Кремле выразителем правоверного марксизма как внутри коммунистического мира, так и за его пределами. Именно он следит за соблюдением доктрины всеми коммунистическими партиями, играет роль прокурора, осуждая уклонистов, также выдаёт свидетельства о хорошем поведении»[4].

Не случайно все зарубежные поездки Суслова собирали аншлаги иностранных корреспондентов. Когда он в феврале 1980 года вылетел на очередной съезд Польской объединённой рабочей партии, тут же в Варшаву подтянулась огромная армия журналистов из всех ведущих стран мира. Как отмечала югославская газета «Политика», пресса прибывала в Варшаву только для того, чтобы услышать, что скажет М.А. Суслов[5].

А вот в нашей стране Суслов даже для интеллектуалов очень долго продолжал выглядеть непонятной фигурой. Он для многих так и остался чужим.

Возьмём инженеров человеческих душ – писателей, а заодно и историков. В либеральных кругах в Суслове подозревали скрытого антисемита. Некоторые даже приписывали ему развёртывание в конце 40‐х годов кампании против космополитов. А историк и публицист Иосиф Тельман в «Еврейском обозревателе» прямо утверждал, что именно с Сусловым в первую очередь была связана многолетняя пропагандистская кампания СССР против Израиля и сионизма.

«И всю эту антисемитскую кампанию возглавлял Суслов, – подчёркивал Тельман. – В том, что он был антисемит, сомневаться не приходится. Однако Суслов следил, чтобы «соблюдались правила игры». Антисемитизм чересчур уж открытый, без тени камуфляжа, старался не допускать»[6].

Ещё жёстче высказывался публицист Михаил Агурский. Он утверждал: «…русский национализм Суслова носил крайне антисемитские формы. Конечно, он был замаскирован под так называемый антисионизм»[7].

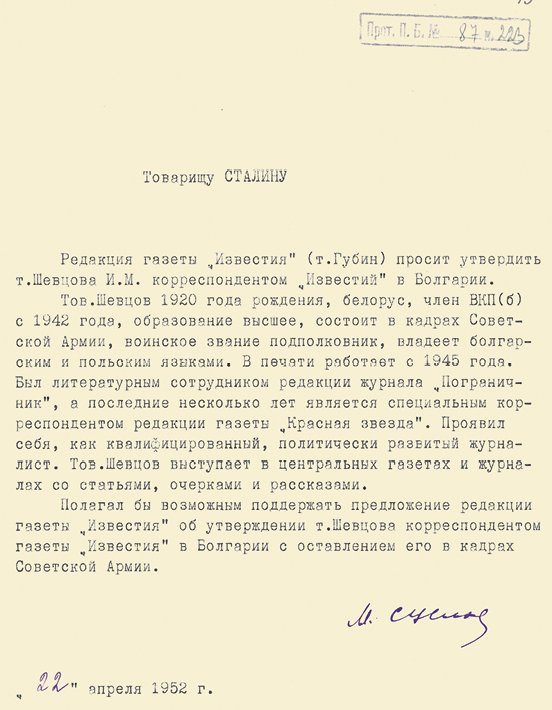

Часть же охранителей, наоборот, причисляла Суслова к сионистам и к врагам русской культуры. По мнению рьяного противника абстракционизма и любого авангарда Ивана Шевцова, Суслов был подвержен пагубному влиянию своей жены, которую Шевцов в своём весьма посредственном с художественной точки зрения романе «Набат» вывел под именем Елизаветы Ильиничны (кстати, если бы Суслов действительно имел в брежневское время неограниченную власть, он по идее этого Шевцова за клеветнические страницы, обращённые к его супруге, должен был если не сгноить, то отовсюду выгнать, Шевцов же продолжал всюду печататься, получать солидные гонорары и пользоваться различными привилегиями). И только спустя много лет после смерти Суслова некоторые бывшие лидеры патриотических групп поняли, что в оценках этой фигуры они сильно заблуждались.

«Теперь выяснилось, – писал в 2006 году историк Сергей Семанов, – что мы ошибались. Михаил Андреевич никаким русским патриотом, разумеется, не был, как истинный марксист-ленинец, но как твёрдый советский государственник полагал, и разумно, что патриотическое начало необходимо так или иначе поддерживать. Что он и делал»[8].

Записка М. Суслова И. Сталину об утверждении Ивана Шевцова корреспондентом «Известий» в Болгарии. 1950 г. [РГАНИ]

Так кто же прав? Чьим выводам стоит верить?

Вообще, за последние полвека кто только каких определений Суслову не давали. Самое распространённое мнение такое: он был серым кардиналом. В 1992 году историки Рой Медведев и Дмитрий Ермаков даже так свою книгу о нём и назвали: «Серый кардинал». Хотя некоторые исследователи считали, что в таком случае правильней было бы Суслова воспринимать как Ришелье при дворе генсека. А если учитывать и политические взгляды Суслова, то его смело можно было бы называть Победоносцевым Советского Союза (помните Константина Победоносцева, который яростно проповедовал православие, самодержавие и народность?).

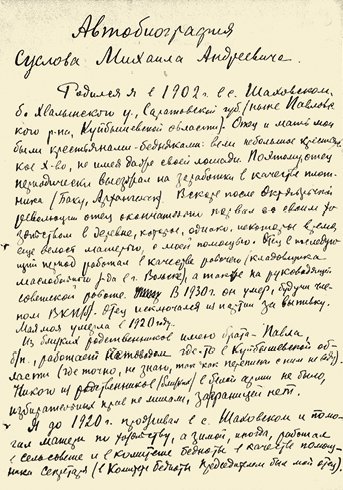

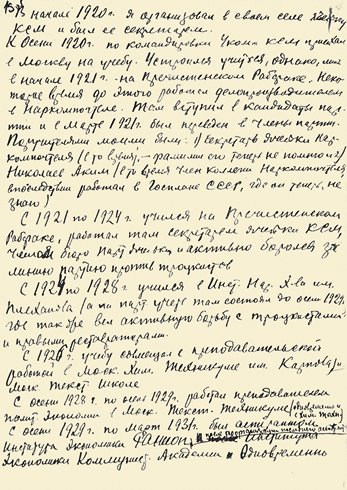

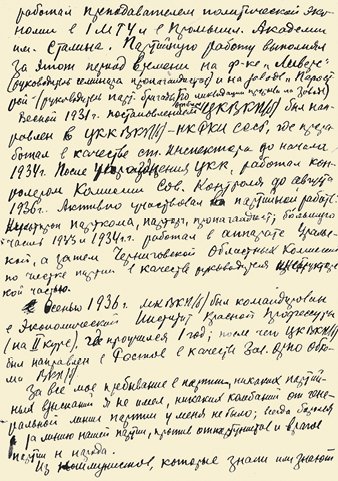

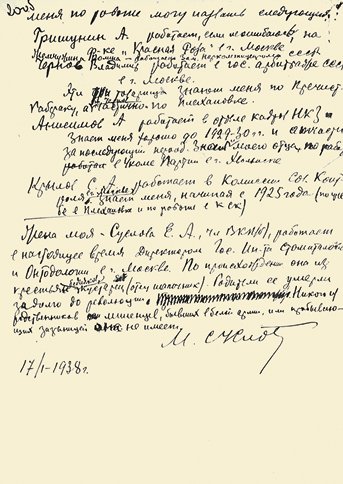

Автобиография Михаила Суслова. 1938 г. [РГАНИ]

Да, не все принимали Суслова, а уж тем более не все признавали его значимость. Один из его могущественных недругов – бывший руководитель Украины Пётр Шелест – был убеждён: Суслов сам ничего не решал, что не мешало ему приносить немало вреда. «…Суслов – человек в футляре; как будто всё понимает, поддакивает, поддерживает, но ничего не решает» [9].

Журналист Алексей Богомолов и историк и литератор Иосиф Тельман, чтобы принизить значение Суслова, в своих публикациях именовали его не иначе как человеком в калошах. А Суслов действительно очень часто ходил в калошах. Но не потому, что не признавал современную обувь. Он много лет находился под угрозой остаться туберкулёзником, поэтому страшно боялся сырости, а в дождливую погоду только калоши и спасали.

Ещё дальше пошли авторы фильма, который был снят в конце «нулевых» годов питерскими телевизионщиками. Свою ленту они назвали так: «Михаил Суслов: человек без лица». Но сценарист Валерий Самсонов и режиссёр Валерий Удовыдченков ошибались. Суслов имел своё лицо. И это доказал историк Юрий Аксютин. Правда, он тоже не обошёлся без издёвок. Одну из своих статей о Суслове Аксютин назвал: «Кащей развитого социализма», использовав восточнославянскую мифологию в двух значениях. С одной стороны, это был намёк на его физическую худосочность, с другой – на темную роль в политике.

На фоне подобных оценок резко выделяется оценка известного дипломата Владимира Семёнова, который имел возможность много лет наблюдать за Сусловым как внутри советской политической кухни, так и извне. При этом важно отметить: он не только не входил в дружеский круг Суслова, а, напротив, временами с ним враждовал. Однако после его смерти Семёнов признал, во-первых, масштаб личности Суслова, а во-вторых, его роль в политике. Сославшись на мнение Запада, он назвал Суслова «делателем королей». Согласитесь, люди без достаточного интеллекта или без лица, глухие провинциалы такую роль играть не в состоянии.

Интересна и точка зрения Александра Солженицына. После участия в правительственном приёме на Ленинских горах 17 декабря 1962 года и знакомства с Сусловым он задался вопросом, с кем же он столкнулся: «Законсервированный в Политбюро свободолюбец? Главный идеолог партии!.. Неужели?»

Потом прошли годы, но Солженицын так и не дал точных ответов на когда-то им самим поставленные себе вопросы.

Суслов, безусловно, был одним из самых мощных с конца 1940‐х по 1982 год тяжеловесов советской политики. Но в чём конкретно проявлялась его весомость, этого до сих пор толком никто не изучил и не исследовал.

Хронология жизни М.А. Суслова

1902, 8 (по новому стилю 21) ноября – в селе Шаховском Хвалынского уезда Саратовской губернии родился М.А. Суслов; отец – А.А. Суслов (1882–1930), мать – Суслова (в девичестве Костянова) (? – 1920).

После 1902 – рождение младшего брата М.А. Суслова – Павла Суслова.

1915 – окончил в селе Шаховском сельскую земскую школу.

1918 – вхождение в состав сельского комитета бедноты.

1920, 8 февраля – вступление в родном селе Шаховском в комсомол.

1920 – смерть матери.

1920, 27 июля – Хвалынский уком комсомола постановил обратиться в ЦК комсомола с просьбой определить Суслова на политические курсы.

1920, август – М.А. Суслов пешком из Хвалынска добрался до Сызрани.

1920, конец августа – переезд в Москву и поступление на должность делопроизводителя в Наркомпочтель.

1920, ноябрь – приём кандидатом в члены ВКП(б).

1921, январь – поступление на Пречистенский рабфак.

1921, март – перевод из кандидатов в члены ВКП(б).

1921, 21 июня – Хвалынский уком комсомола командировал М.А. Суслова в Шиковскую волость «для проведения там кампании летней работы».

1922, октябрь – 1923, январь – прохождение практики в Хвалынском уезде.

1922, 1 ноября – 1923, 15 января – ответственный секретарь городской партийной ячейки № 1 при Усовмилиции.

1923, 7 января – Хвалынская уездная газета «Волжанин» опубликовала на первой полосе заметку М. Суслова «Итоги мирового конгресса юных пролетариев».

1923, весна – шефство над Ошейкинской волостью Волоколамского уезда Московской губернии.

1924, 16 сентября – зачисление на первый курс в МИНХ имени Г.В. Плеханова.

1924–1925 – контролёр Наркомфина.

1924–1926 – одновременно с учёбой в институте преподавал политэкономию в химическом техникуме им. Карпова.

1927, 1 декабря – 1929, 1 ноября – преподавание обществоведения в механико-текстильной школе.

1928 – окончание МИНХ им. Г.В. Плеханова с дипломом экономиста-плановика.

1928–1930 – преподавательская работа на химическом факультете 1‐го МГУ.

1929, 9 января – рождение сына Револия.

1929, осень – зачисление в аспирантуру Института экономики РАНИОН.

1929, ноябрь – публикации первой части статьи Суслова «Абсолютная рента в учении Родбертуса».

1929–1930 – преподавание в Промышленной академии.

1930 – гибель отца Суслова.

1931, январь – перевод в аспирантуру Экономического института красной профессуры.

1931, 24 апреля – переход на работу в аппарат Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и Наркомата рабоче-крестьянской инспекции (ЦКК – НКРКИ).

1932, 5 ноября – присвоение М.А. Суслову звания ударника.

1933, 14 июля – командирован в Свердловск в распоряжение председателя Уральской областной комиссии по чистке Б. Ройзенмана.

1933–1934 – прошёл Комиссию по чистке при Бауманском райкоме ВКП(б).

1934, январь – назначен контролёром Комиссии советского контроля при Совнаркоме СССР.

1934, 23 мая – командирован в Чернигов в Комиссию Б. Ройзенмана.

1934, 1 декабря – первый визит в Кремль в кабинет И.В. Сталина.

1936, 13 августа – переход на учёбу в Институт красной профессуры.

1937, 31 октября – постановлением Политбюро утверждён заведующим отделом руководящих парторганов Ростовского обкома ВКП(б).

1937, 9 ноября – донос И. Чистякова на Суслова.

1938, апрель – избрание депутатом Верховного совета РСФСР.

С 1938, 17 мая – третий секретарь Ростовского обкома ВКП(б).

С 1938, 20 декабря – второй секретарь Ростовского обкома ВКП(б).

С 1939, 10 февраля – первый секретарь Орджоникидзевского крайкома ВКП(б).

1939, 10–21 марта – участие в качестве делегата в работе XVIII съезда ВКП(б), избрание в состав Центральной ревизионной комиссии ВКП(б).

1939, 11 мая – рождение дочери Майи.

1940, 16 марта – награждение М.А. Суслова первым орденом Ленина.

1941, 15–20 февраля – делегат 18‐й Всесоюзной партконференции, избрание членом ЦК ВКП(б) во время довыборов ЦК в числе шести человек.

1941, 20 февраля – выступление на 18‐й Всесоюзной партконференции в прениях по докладу Н. Вознесенского.

1941, 24 сентября – выступление с докладом «Великая Отечественная война и задачи партийных организаций» на собрании краевого партактива в Ворошиловске (Ставрополье).

1942, 23 июля – Суслов представил на бюро крайкома план организации партизанского движения в районе.

1942, август – 1943, январь – член Военного совета Северной группы войск Закавказского фронта.

1942, 2 октября – вызов к Сталину в Кремль.

1945, 24 марта – награждение М.А. Суслова орденом Отечественной войны I степени.

1945, 25 июня – участие в приёме в Большом Кремлёвском дворце, устроенном правительством СССР в честь участников Парада Победы.

1946, февраль – избрание депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР по Вильнюсскому округу.

1946, 18 марта – И.В. Сталин сообщил на пленуме ЦК ВКП(б) о намерении ввести М.А. Суслова в оргбюро ЦК ВКП(б).

1946, апрель – переезд из Вильнюса в Москву, получение четырёхкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке, в доме 19.

1946, 13 апреля – Политбюро утвердило М.А. Суслова заведующим отделом внешней политики ЦК ВКП(б).

1946, 6 сентября – донос председателя Бюро ЦК ВКП(б) по Литве В. Щербакова секретарю ЦК ВКП(б) А. Кузнецову на М. Суслова.

1946, 19 ноября – направление четырём секретарям ЦК ВКП(б) – А. Жданову, А. Кузнецову, Н. Патоличеву и Г. Попову – записки о Еврейском антифашистском комитете (ЕАК).

1947, 31 января – участие во встрече И.В. Сталина с лидерами Восточной Германии Пиком, Гротеволем, Ульбрихтом, Фехнером и Эльскером.

1947, 13 марта – 11 апреля – поездка в составе делегации Верховного Совета СССР из 20 человек в Англию.

1947, 17 мая – записка Суслова Жданову о работе ВОКС.

1947, 22 мая – И.В. Сталин на комиссии по внешним делам при Политбюро сообщил о намерении утвердить М.А. Суслова секретарём ЦК ВКП(б) и начальником управления по проверке партийных органов ЦК.

1947, 16–25 июня – присутствие на философской дискуссии.

1947, 15 июля – вызов к Сталину трёх секретарей ЦК: Андрея Жданова, Алексея Кузнецова и Михаила Суслова.

С 1947, 17 сентября – начальник управления пропаганды и агитации ЦК.

1947, 20–24 сентября – участие в работе II съезда СЕПГ в Германии.

1947, 29 сентября – собрание под председательством М.А. Суслова работников аппарата ЦК для избрания состава суда чести.

1947, конец года – переезд из Староконюшенного переулка в новую квартиру в переулке Грановского (теперь Романов переулок), дом 3, известный как дом маршалов.

1947 – всего за этот год Суслов семь раз побывал у Сталина в его кремлёвском кабинете.

1948, январь – участие в комиссии по рассмотрению поступивших в ЦК материалов о недостойном поведении командующего Одесским военным округом Г.К. Жукова.

1948, 10–13 января – участие в совещании деятелей советской музыки.

1948, 24 января – А. Жданов и М. Суслов направили И. Сталину проекты об укреплении руководства Комитета по делам искусств и Оргкомитета Союза советских композиторов.

1948, февраль – участие в комиссии Политбюро по подготовке документа о переселенцах, административно-ссыльных и высланных.

1948, 10 февраля – участие во встрече на высшем уровне в Московском совещании руководителей СССР, Болгарии и Югославии.

1948, 28 мая – вызов к Сталину по поводу публичной критики Т. Лысенко со стороны Ю. Жданова.

1948, 5 июля – участие в Румынии в заседании Секретариата Коминформбюро.

1948, 10 июля – решением Политбюро ЦК Суслову как секретарю ЦК вменено общее руководство отделом внешних сношений ЦК.

1948, декабрь – участие в работе V съезда Болгарской рабочей партии (коммунистов).

1949, январь – пребывание в Берлине на 1‐й конференции СЕПГ.

1949, 29 января – выступление на совещании редакторов центральных газет и журналов с сообщением «Об освещении в печати вопросов борьбы с космополитизмом».

1949, 22 апреля – Суслов направил Сталину записку о создании Отдела кадров дипломатических и внешнеторговых органов ЦК ВКП(б).

1949, 12 мая – назначение председателем Комиссии по выездам за границу членов ЦК ВКП(б).

1949, 14–15 июня – пребывание в Румынии, Бухаресте, и участие в заседании Секретариата Информбюро.

1949, 4 июля – записка Суслова Сталину об ошибках редакции журнала «Большевик».

1949, 20 июля – секретарь ЦК М.А. Суслов постановлением Политбюро утверждён также заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК.

1949, 30 июля – назначен также главным редактором газеты «Правда».

1949, 16 ноября – доклад Суслова на совещании Информбюро в Венгрии.

1949, 10 декабря – вызов к Сталину по поводу замены первого секретаря Московского горкома Г. Попова Н. Хрущёвым.

1950, март – избрание депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР.

1950, начало апреля – поездка на празднование 5‐летия освобождения Венгрии.

1950, 20–22 апреля – участие в Бухаресте в заседании Секретариата Информбюро (ВКП(б).

1950, 5 мая – поездка в Чехословакию.

1950, 22–24 ноября – пребывание в Бухаресте, участие в заседании Секретариата Коминформа.

1950, 30 декабря – Политбюро разделило отдел пропаганды и агитации ЦК на четыре отдела. М.А. Суслов утвержден заведующим Отделом пропаганды и агитации.

1951, 23 января – Политбюро освободило М.А. Суслова от обязанностей главного редактора газеты «Правда», обязав его как секретаря ЦК улучшить работу по отделу пропаганды и агитации ЦК.

1952, 12 октября – выступление на XIX съезде КПСС и предложение ввести в стране всеобщее семилетнее образование с переходом в перспективе к всеобщему среднему образованию.

1952, 16 октября – избрание М.А. Суслова на пленуме ЦК членом Президиума ЦК КПСС и секретарём ЦК.

1952, 18 октября – включение Суслова в состав двух Постоянных комиссий при Президиуме ЦК КПСС: Комиссии по внешним делам и Комиссии по идеологическим вопросам.

1952, 27 октября – освобождение Суслова от руководства работой Отдела пропаганды и агитации ЦК.

1952, 20 ноября – указ о награждении М.А. Суслова вторым орденом Ленина.

1953, 14 марта – пленум ЦК КПСС, утвердивший состав Секретариата ЦК (Суслов включён в него задним числом).

1953, 21 марта – газета «Правда» опубликовала список нового состава Секретариата ЦК КПСС из пяти человек, указав Суслова вторым после Хрущёва.

1953, 13 апреля – Суслов утверждён также заведующим отделом ЦК по связям с иностранными коммунистическими партиями.

1953, начало августа – экстренная поездка Суслова в Берлин.

1954, февраль – участие в создании Комитета госбезопасности СССР и подборе руководящих кадров для этого ведомства.

1954, март – избрание депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР.

1954, март – избрание председателем Комиссии по иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР.

1954, 29 марта – отбытие в Берлин в составе делегации КПСС для участия в IV съезде СЕПГ.

1954, май – секретарь ЦК М.А. Суслов передал руководство отделом по связям с иностранными компартиями В.П. Степанову.

1955, 11 июля – выступление на пленуме ЦК КПСС с критикой ошибок Молотова по югославскому вопросу.

1955, 12 июля – избрание на пленуме ЦК членом Президиума ЦК КПСС.

1955, 21 июля – участие в торжествах, посвящённых Дню возрождения Польши.

1955, 8 августа – решением Президиума ЦК КПСС на Суслова возложено председательство на заседаниях Секретариата ЦК, а также рассмотрение материалов и подготовка вопросов к заседаниям Секретариата ЦК.

1956, 16 февраля – выступление на ХХ съезде КПСС (на утреннем заседании).

1956, 27 февраля – избрание на оргпленуме ЦК членом Президиума и секретарём ЦК КПСС.

1956, 19 июля – участие в работе XIV съезда Французской компартии.

1956, 24–28 октября – пребывание в Венгрии.

1957, 18 июня – пребывание в Варшаве на сессии Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

1957, 19–21 июня – участие в заседаниях Президиума ЦК, на которых Маленков, Молотов и Каганович пытались добиться отставки Хрущёва.

1957, 22–29 июня – выступление 22 июня на пленуме ЦК и председательство на последующих заседаниях пленума ЦК КПСС, которые закончились осуждением группы Маленкова, Молотова и Кагановича.

1957, 16 и 19 ноября – выступления на Совещании представителей коммунистических и рабочих партий в Москве.

1957, 29 ноября – утверждение членом Главного военного совета при Совете Обороны СССР.

1958, 3 января – М.А. Суслов поставлен во главе Комиссии по вопросам идеологии, культуры и международных партийных связей.

1959, 30 января – выступление на XXI партсъезде.

1959, 13–24 марта – пребывание в Англии во главе делегации Верховного Совета СССР.

1959, 25 июня – выступление в Париже на XV съезде Французской компартии.