- -

- 100%

- +

Bustelo, P. (1994). El desarrollo del subdesarrollo. Cuadernos del mundo actual, 65 [Grupo 16].

Buzan, B. y Hansen, L. (2009). The evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Carrión, F. y Espín, J. (2005). La geografía del delito en la lógica de frontera. En F. Carrión y J. Espín (eds.), Relaciones Fronterizas: encuentros y conflictos. Quito: Flacso Ecuador; Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo.

Cea D’Ancona, M. (2009). La compleja detección del racimo y la xenofobia a través de encuesta. Un paso adelante en su medición. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 125, 13-45.

Cortés Toro, D. (2006). El concepto de la trata de personas y su lugar en la agenda migratoria: El caso de los países andinos. En C. Blanco (ed.). Migraciones. Nuevas movilidades en un mundo en movimiento (pp. 160-182). Barcelona: Anthropos.

García Nossa, A. (2006). La estructura del atraso en América Latina. Hacia una teoría latinoamericana del desarrollo. Bogotá: Convenio Andrés Bello.

Giddens, A. (1994). Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza.

González, L. (21 de febrero de 2013). Tráfico de animales: 11 datos preocupantes sbre el comercio ilegal de especies protegidas. The Huffington Post. Recuperado de http://www.huffingtonpost.es/2013/02/21/comercio-especies-protegidas_n_2731595.html

González, M. (2006). Migración, desplazamiento y transnacionalismo. Conceptos básicos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Humanas - Centro de Estudios Sociales (CES).

Guillén, T. (2005). Fronteras y seguridad: la experiencia entre México y Estados Unidos. En F. Carrión y J. Espín (coords.), Relaciones Fronterizas: encuentros y conflictos (pp. 159-170). Quito: Flacso Ecuador; Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo.

Isacson, A. y Meyer, M. (2012). Más allá de la escalada de seguridad. La seguridad y los migrantes a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México. Washington: Washington Office on Latin America; Colegio de la Frontera Norte. Recuperado de http://www.wola.org/files/Mas_Alla_de_la_Escalada.pdf

Leal Buitrago, F. (2003). La doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur. Revista de Estudios Sociales, No. 15, 74-87. Recuperado de https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res15.2003.05

Morokvasic, M. (2007). Migración, género y empoderamiento. Puntos de Vista. Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, 9, 33-49.

OIM [Organización Internacional para las Migraciones] (2013). Informe sobre las migraciones en el mundo 2013. El bienestar de los migrantes y el desarrollo. Ginebra: OIM. Recuperado de http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2013_SP.pdf

ONU [Organización de las Naciones Unidas] (2013). Informe 2013. Objetivos de desarrollo del milenio. Nueva York: ONU. Recuperado de http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2013-spanish.pdf

Orozco Restrepo, G. (2006). El aporte de la Escuela de Copenhague a los estudios de seguridad. Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, 20(1), 141-162.

Portes, A. y Börocz, J. (1992). Inmigración contemporánea: perspectivas teóricas sobre sus determinantes y modos de acceso. Alfoz, 91, 20-33.

Portes, A.; Guarnizo, L. y Landolt, P. (2003). El estudio del transnacionalismo: peligros latentes y promesas de un campo de investigación emergente. En A. Portes, L. Guarnizo y P. Landolt (coords.), La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo: la experiencia de Estados Unidos y América Latina (pp. 15-44). México: Flacso,

Ramírez, C., García, M. y Míguez, J. (2005). Cruzando fronteras. Remesas, género y desarrollo. Santo Domingo: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer. Recuperado de http://media.onu.org.do/ONU_DO_web/596/sala_prensa_publicaciones/docs/0456892001387293490.pdf

Rostow, W. (1961). Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no comunista. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

RT (27 de junio de 2015). Tres mapas para entender cómo circula la droga por el planeta. Recuperado de https://actualidad.rt.com/sociedad/178676-mapas-flujos-droga-planeta

Salazar, P. y Rojas, R. (2011). La securitización de la seguridad pública: Una reflexión necesaria. El Cotidiano, 166, 33-43. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32518423004

Soyombo, O. (2008). Xenophobia in contemporary society: A sociological analysis. IFE PsychologIA, 16(2), 87-106.

Sunkel, O. (1981). El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Ciudad de México: Siglo XXI.

Tickner, A. (30 de septiembre de 2008). Los Estados y la securitización: dinámicas de seguridad andina. Ponencia presentada en el Primer Congreso de Ciencia Política. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Bogotá.

Torres, M. y Munévar, D. (2004). Representaciones corporales. Bogotá: Unidad de Publicaciones de APUN; Universidad Nacional de Colombia.

Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (Secretaria de Gobernación de México). (2011). Diferencias entre la trata de personas y el tráfico de migrantes. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/Diferencias_entre_la_trata_de_personas_y_el_trafico_de_migrantes

UNODC [Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito] (2012). Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: una evaluación de las amenazas. Recuperado de http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_spanish.pdf

Vargas, A. (2002). Las fuerzas armadas en el conflicto colombiano, antecedentes y perspectivas. Bogotá: Intermedio Editores.

Vargas, D. (2010). Migraciones de la mujer africana: Beneficios económicos para los países de destino. En D. Roll y D. Gómez, Migraciones internacionales. Crisis mundial, nuevas realidades, nuevas perspectivas (pp. 185-200). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá - IEPRI.

Wabgou, M. (1999). Asilo político en España: Un derecho en extinción. Revista Mugak, 7, 35-39.

Wabgou, M. (2010). Perspectivas teóricas para el estudio de las migraciones internacionales en el contexto africano. En D. Roll D. y D. Gómez (eds.), Migraciones Internacionales. Crisis mundial, nuevas realidades, nuevas perspectivas (pp. 157-183). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - IEPRI.

Wabgou, M. (2012): Migraciones senegalesas y transnacionalismo: la contribución de los inmigrantes senegaleses al desarrollo. En G. Franco y D. García (coords.), La espiral comunicativa, educativa y migratoria para África (pp. 79-114). Madrid: Dykinson.

PARTE I

FRONTERAS, MIGRACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL: LA INMIGRACIÓN LATINA EN ESTADOS UNIDOS

ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ

CHRISTIAN ÁLVAREZ GÓMEZ

LEIDY SANABRIA PAGOTES

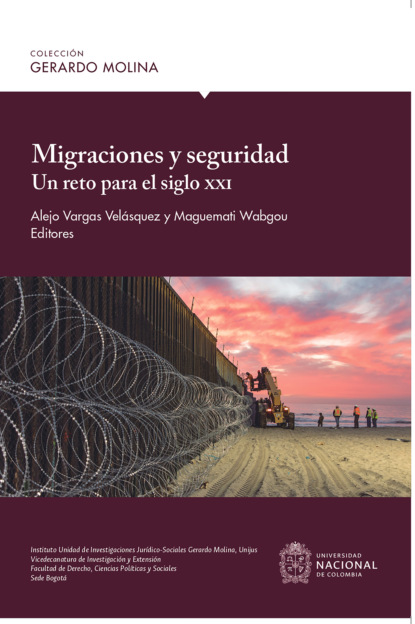

Estados Unidos comparte con México límites territoriales que discurren a lo largo de unos 3326 kilómetros. Es en este espacio donde mejor se evidencia la articulación de las economías de los dos países, que hace de Estados Unidos el principal socio comercial de México y de este el tercer socio comercial de Estados Unidos (Guillén, 2005, p. 159). A través de esta extensa frontera se escenifica, asimismo, un incesante tránsito de bienes y personas desde ambos lados de la frontera –institucionalizada mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)–, y tienen lugar complejos intercambios sociales, comerciales y culturales que la constituyen en la frontera más transitada del mundo. Según Guillén (2005, p. 159), anualmente se producen más de 360 millones de cruces [legales] a través de los puestos de conexión para personas, vehículos y ferrocarriles. Por su parte, Peschard (citado por Benítez y Rodríguez, 2005, p. 80) estima que suceden entre 400 000 y 600 000 cruces ilegales por año, principalmente de personas provenientes de México, Centroamérica y el Caribe.

De esta forma, la frontera sur constituye para Estados Unidos un desafío mayor de seguridad, por cuanto representa la disyuntiva entre garantizar la integración económica y social con su vecino –es decir, permitir la flexibilidad en el tránsito legal y eficiente de personas, bienes y capitales–, y garantizar la vigilancia fronteriza para prevenir el ingreso de actores y factores que representen riesgos para su seguridad nacional, la seguridad pública de su población y la soberanía de su territorio.

La zona presenta, entonces, un complejo entramado de intercambios sociales, culturales, laborales y comerciales entre las poblaciones de ambos lados de la frontera, que se desarrollan junto con fenómenos extendidos de ilegalidad –migración irregular, narcotráfico, violencia sistemática, crimen organizado, corrupción de las autoridades locales–. Así,

[…] Las comunidades fronterizas se encuentran separadas tanto por las medidas de seguridad como por las condiciones de seguridad. Al sur de la frontera, la espiral del crimen organizado ha convertido a los Estados del norte de México en una de las regiones más violentas del planeta. Al norte de la frontera, la “guerra contra la droga”, la “guerra contra el terror”, y un creciente sentimiento antiinmigrante han impulsado la construcción de muros y la multiplicación de la presencia de guardias, espías y soldados. (Isacson y Meyer, 2012, p. 7)

Dada su extensión, se trata de una frontera porosa en la cual ninguno de los dos Estados logra mantener un control total sobre los cruces de bienes y personas, por lo cual el ingreso irregular de inmigrantes y el tráfico ilegal de bienes son una constante. De esta forma, la zona se constituye en uno de los principales corredores en el mundo para el tránsito de personas y el tráfico de drogas ilícitas y armas. Por ello, la seguridad se constituye en la preocupación mayor de la agenda bilateral y condiciona todas las dinámicas fronterizas entre los dos países.

Además, dada la amplitud de los fenómenos que se perciben como amenazas esenciales para la nación norteamericana, Estados Unidos ha securitizado la cuestión migratoria, asumiendo el ingreso irregular de los no nacionales a su territorio como un riesgo para su seguridad nacional e imponiendo, en consecuencia, normas y medidas rígidas –incluso de corte militar– para regular el libre tránsito de personas a través de la línea divisoria. Todo ello se combina con posiciones nativistas extendidas entre amplios sectores del electorado de los estados del sur de la Unión, que observan con desconfianza al extranjero latinoamericano y exigen medidas policivas y punitivas contra el migrante irregular, algunas de las cuales pueden ser catalogadas como xenófobas.

DINÁMICAS DE LAS MIGRACIONES TRANSFRONTERIZAS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS RELACIONES FRONTERIZAS

La historia de Estados Unidos, como nación independiente, ha estado signada por la inmigración. Durante los siglos XVIII y XIX, grandes poblaciones inmigrantes provenientes de Alemania, Irlanda, Italia y Polonia fueron integradas a la sociedad estadounidense derivada de las Trece Colonias. Posteriormente, a lo largo del siglo XX, grandes oleadas de migrantes provenientes de China y Latinoamérica llegaron a territorio estadounidense, aunque sin alcanzar una integración completa puesto que muchos de ellos lo hicieron –y lo siguen haciendo– de forma irregular. Actualmente, Estados Unidos es el país con la mayor población de inmigrantes en el mundo, calculada en unos 42,8 millones de individuos, de los cuales al menos 32,2 millones corresponden a migrantes de origen mexicano. Lo que es más, el 98,5 % del total de emigraciones de México tienen como destino a su vecino del norte (Albo, 2012; UNODC, 2012).

Las condiciones de desarrollo económico de cada Estado han generado el constante y abrumador flujo de individuos que, desde el sur de la frontera, pretenden establecerse en el lado norte en busca de mejores condiciones de vida. Se trata no solo de mexicanos, sino de nacionales provenientes de Centroamérica y Sudamérica, entre otros, que utilizan el territorio mexicano como plataforma de entrada para alcanzar suelo estadounidense. Sin embargo, el desplazamiento de trabajadores latinoamericanos también ha sido promovido por granjeros y empresarios de los estados sureños de la Unión, que encuentran en ellos una fuerza de trabajo calificada y barata. Se trata, en muchos casos, de mexicanos que residen en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, y cruzan diariamente la frontera para dirigirse a sus lugares de trabajo en Estados Unidos.

A pesar del continuo intercambio cultural y económico, la relación entre las poblaciones de los dos países, lejos de ser armoniosas, han estado históricamente cargadas de profundos recelos mutuos. Kramer (citado por Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 557) explica cómo el pasado colonial impuso fuertes barreras nacionales, culturales, lingüísticas y raciales entre ambos países.

Pero, además, las relaciones problemáticas son producto de la histórica expansión territorial de Estados Unidos a costa de su vecino. Basta recordar que en 1845 Estados Unidos se anexó Texas –que había declarado su independencia de México en 1836– y tres años después, gracias al tratado Guadalupe-Hidalgo, se hizo con cerca del 55 % del territorio mexicano: aproximadamente 2 378 539 km2, que correspondían a las provincias de Alta California y Santa Fe de Nuevo México, y ahora comprenden los actuales estados de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México y partes de Utah y Wyoming (De Palma, citado por Gabriel, Jiménez y McDonald, 2006, p. 561).

La anexión estadounidense de estos territorios generó un fuerte nacionalismo y un acentuado sentimiento antiestadounidense en México. Simultáneamente, los intentos del ejército del norte mexicano por evitar nuevas invasiones desde el norte provocaron en los colonos de ascendencia anglosajona de los nuevos territorios fronterizos, sobre todo en Texas, la percepción del mexicano como un individuo bárbaro y violento, y llevó a la conformación de movimientos antimexicanos.

La realidad histórica ha demostrado que las relaciones entre estadounidenses y mexicanos han sido más complejas de lo que los imaginarios han transmitido. Si bien el tratado Guadalupe-Hidalgo de 1848 incluyó cláusulas que garantizaban el derecho a la ciudadanía de aquellos mexicanos que optaron por permanecer en los territorios anexados por Estados Unidos (Durán, 2011, p. 96), Estados Unidos no reconoció los derechos sobre la tierra de los propietarios de origen mexicano.

El tratado Guadalupe-Hidalgo resulta un evento trascendente para el desarrollo de las posteriores relaciones binacionales. A pesar de su cercanía geográfica y de la gran presencia de población mexicana en Estados Unidos, los Gobiernos federales estuvieron distanciados durante buena parte de los siglos XIX y XX. Las identidades y antagonismos que se generaron desde entonces de un pueblo hacia el otro marcan el inicio de la desconfianza mutua entre los dos Estados y se extienden en amplios sectores poblacionales en ambos lados de la frontera.

Así, en los estados fronterizos con México (California, Arizona, Nuevo México y Texas), sectores importantes de la sociedad estadounidense identifican la inmigración mexicana –y latina por extensión– como un factor de inseguridad. Por tanto, promueven la adopción de políticas estrictas –tanto federales como estatales– que criminalizan la migración irregular, así como la conformación de agrupaciones paramilitares para la vigilancia de la frontera y la protección de los ranchos en la zona. Esta desconfianza hacia el extranjero es derivada de un imaginario nativista, que tiende a calificar negativa y peyorativamente al mexicano y, por esta vía, a segregar al inmigrante proveniente del sur.

El nativismo se refiere, en términos generales, a la construcción de una identidad nacional sustentada en la cultura, la religión y la raza. Al respecto, Durán (2011, p. 95) expone cómo el nativismo ha sido una actitud íntimamente ligada con la formación de la nación estadounidense, que privilegia una visión de corte autóctono y una conexión histórico-simbólica con un espacio o territorio particular. De esta forma, el nativismo estadounidense se concibe a partir de una nación anglosajona: de raza blanca, de habla inglesa y de religión protestante. Al igual que se rechazaba al inmigrante irlandés católico en el siglo XIX, el nativismo contemporáneo ve en el inmigrante latinoamericano, mestizo y católico, un elemento ajeno a la nación estadounidense. Esta imagen del latino es construida con base en una serie de estereotipos negativos derivados de la leyenda negra española, promovida por los ingleses durante el siglo XVI y basada en la consideración de una España incivilizada, intolerante, violenta y oscurantista. De esta forma, desde comienzos del siglo XX, sectores radicales en Estados Unidos han utilizado estos mismos prejuicios para cimentar una propaganda contra la población inmigrante mexicana.

LAS LEGISLACIONES MIGRATORIAS EN ESTADOS UNIDOS

Desde finales del siglo XVIII, Estados Unidos mantuvo una política de puertas abiertas a la inmigración e incluso, con la Ley de Inmigración de 1864, se buscó estimular el ingreso de extranjeros como medida para incrementar los flujos de población y satisfacer así las necesidades de mano de obra de la industria y de la agricultura (Cortés, 2003). No obstante, durante las últimas décadas del siglo XIX, el nativismo impregnó la normatividad en materia migratoria: el color de piel y las diferencias culturales sirvieron como parámetros para la adopción de medidas de contención al ingreso de inmigrantes de ciertas nacionalidades. Por ejemplo, la Ley de Exclusión China, aprobada por el Congreso en 1882, tuvo como propósito impedir el ingreso de nacionales chinos, quienes habían sido atraídos al país por la creciente fiebre del oro en California. Leyes similares se aprobaron en contra de nacionales japoneses a comienzos del siglo XX (Esquivel, 1993).

La primera ley orgánica de inmigración [de Estados Unidos] fue adoptada en 1917 e incorporó la legislación existente, agregando nuevas restricciones. Además de la prohibición de admisión de analfabetas, de personas de constitución psicopática inaceptable, de alcohólicos y vagos, se definió una gran zona asiática a la que también se prohibía la inmigración. Entre otras, esta zona incluyó a ciertas regiones de China, India, Persia, Birmania, Siam y los estados malayos, parte de Rusia y Afganistán; también la mayor parte de las islas Polinesias y las islas de la India oriental. Poco después de que el Congreso aprobara esa ley, el Departamento de Trabajo –encargado de su administración en esos años– se valió de una excepción que permitió admitir temporalmente como trabajadores no inmigrantes a decenas de miles de mexicanos y canadienses. (García citado por Esquivel, 1993)

Durante la Primera Guerra Mundial, los empresarios estadounidenses se vieron afectados por la reducción de la fuerza laboral proveniente de Europa, motivo que los condujo al reclutamiento masivo de trabajadores mexicanos (Durand, citado por González Reyes, 2009, p. 49; Cortés, 2003). Este proceso fue facilitado por el desarrollo de las líneas ferroviarias, lo que permitió un desplazamiento más expedito de obreros y labriegos provenientes del sur. Sin embargo, ya en 1917 se aprobó la primera norma para restringir el ingreso masivo de mexicanos generado por el desplazamiento de personas, como resultado de la Revolución de 1910 (Benítez, 2011, p. 180). Es por esta fecha que ocurre el primer cierre de la frontera y que el tema migratorio comienza a ser percibido como un problema de seguridad. Paradójicamente, las restricciones al ingreso de mexicanos promovieron el aumento de la contratación de indocumentados por parte de los hacendados sureños –que continuaban demandando mano de obra latina–.

Posteriormente, en la década de 1920, se adoptó un sistema de cuotas –que sigue caracterizando, con ciertas reformas, la actual legislación migratoria– que estableció el número de inmigrantes que se aceptarían por cada país: un 2 % del total de residentes nacionales de ese mismo origen en los Estados Unidos (Esquivel, 1993). Inicialmente, la legislación estableció como límite la aprobación de hasta 290 000 visas de residencia por año. De estas, 120 000 visas estaban destinadas para solicitantes de origen latinoamericano, con excepción de los mexicanos (Durand, 2008, p. 45).

No obstante, esto coincide con la creación en 1924 de la Patrulla Fronteriza, con lo cual se inicia formalmente el control gubernamental del tránsito terrestre de personas desde el sur. Así, aunque los mexicanos quedaron inicialmente excluidos de la medida de cuotas, la crisis económica del 29 generó un clima hostil hacia ellos –al considerarse que usurpaban empleos, de por sí escasos, a los trabajadores estadounidenses– e implicó el incremento exponencial de las deportaciones de indocumentados. De acuerdo con los datos presentados por Massey, Durand y Malone (citados por González Reyes, 2009, p. 49), entre 1929 y 1937 fueron arrestados y deportados 458 000 mexicanos, mientras que miles más decidieron regresar a su país ante el clima político adverso generado por el desempleo y la recesión.

Con la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el país debió importar mano de obra para suplir a aquellos jóvenes que debieron abandonar sus puestos de trabajo para unirse a las fuerzas armadas. En este contexto se produjo la suscripción, en agosto de 1942, del primer acuerdo migratorio formal entre Estados Unidos y México, el Programa Bracero. Mediante este programa, se permitió el traslado legal y temporal de campesinos y trabajadores mexicanos, para laborar como jornaleros en los ranchos de Texas, Colorado y Nuevo México. El acuerdo entre los dos países garantizaba un salario mínimo de 30 centavos por hora y un trato humano para los trabajadores mexicanos. Sin embargo, muchos de los braceros debieron enfrentar abusos por parte de los patronos, alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos. El Programa Bracero se extendió hasta 1964 y representó el ingreso de más de 4,6 millones de jornaleros mexicanos a territorio estadounidense (Centro para la Historia y Nuevos Medios, 2013).

Por esta época, advierte Meneses (2012, pp. 259-260), se incrementó de forma paralela el número de migrantes mexicanos indocumentados, en lo que se puede considerar un Programa Bracero en la sombra. Pero, además, muchos de los braceros decidieron permanecer en Estados Unidos una vez terminados sus contratos de trabajo (Centro para la Historia y Nuevos Medios, 2013). Para hacer frente a estos fenómenos, se liberó a la Patrulla Fronteriza del ámbito de la frontera y se le permitió realizar detenciones dentro del país; incluso podían registrar cualquier medio de transporte sospechoso de trasportar migrantes irregulares. Según Lytle Hernández (2006, pp. 441-442), las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza casi se duplicaron entre 1950 y 1953: pasaron de 459289 a 827 440. Además, entre el 3 de septiembre de 1953 y el 25 de agosto de 1956, 49 503 deportados fueron cargados en barco por oficiales estadounidenses y mexicanos.

Por su parte, la Operación Wetback de 1954, por ejemplo, involucró a más de mil agentes de la Patrulla Fronteriza y de las policías locales y estatales, en la tarea de aprehender y deportar a inmigrantes irregulares en los estados de California, Arizona y Texas (Dillin, 2006). Así, Morales (citado por Meneses, 2012, p. 260) estima que, tan solo en 1954, se deportaron más de un millón de mexicanos y se arrestaron hasta 2000 personas indocumentadas por día. En algunos casos, los criterios de detención se basaban en la apariencia física de la persona –el parecer mexicano–, lo cual desató una grande oposición tanto en México como en el propio Estados Unidos, obligando al Gobierno federal a dar por terminada la operación después de cinco meses de haber sido emprendida.

Para 1976, se estableció un límite anual de aprobación de 20 000 visas por país, hasta un límite total de 270 000 visas para inmigrantes. Con ello, los solicitantes mexicanos, inicialmente exentos del mecanismo de cuotas, se vieron seriamente afectados, lo cual generó el incremento de los individuos que buscaban permanecer en Estados Unidos de forma irregular (Durand, 2008, p. 45).