- -

- 100%

- +

2.4 Mehrsprachigkeit in Deutschland

Gesicherte Zahlen zu den in Deutschland gesprochenen Sprachen – allochthonen wie autochthonen – oder zu den Anteilen Mehrsprachiger an der Gesamtbevölkerung liegen nur bedingt vor. Dass Deutschland ein mehrsprachiger Staat ist, lässt sich dennoch anhand einiger Angaben und Statistiken belegen. Das Bundesministerium des Innern schätzt beispielsweise für die alteingesessenen Sprachen folgende Verteilung auf bundesdeutschem Gebiet: ca. 50.000 Angehörige der dänischen Minderheit, 60.000 Friesen, 60.000 Sinti, 10.000 Roma, 60.000 Sorben und rund 9 Millionen Niederdeutschsprecher (vgl. Bundesministerium des Innern 2015). Insgesamt könnten demnach ca. 14 % der autochthonen deutschen Bevölkerung als mehrsprachig bezeichnet werden. Die berichteten Zahlen spiegeln zwar durchaus die Größenverhältnisse der autochthonen Sprachen wider, können aber zugleich aufgrund der subjektiven Erhebungsart über Eigenkategorisierungen und ethnische Selbstzuschreibungen nur Näherungswerte darstellen. Sie reflektieren keinesfalls ihre tatsächliche Sprachvitalität, die nicht statistisch erfasst wird.

Auch im Hinblick auf allochthone Mehrsprachigkeit in Deutschland existieren nur ungefähre Angaben, wofür mehrere Ursachen ausgemacht werden können. Zum einen wird ausschließlich legale Migration dokumentiert, zum anderen werden in Statistiken zu allochthoner Bevölkerung primär Staatsangehörigkeit und Geburtsland erhoben, die in Bezug auf gesprochene Sprachen nicht (mehr) aussagekräftig sind. Beide Kriterien sind zwar recht einfach zu erfassen und im Vergleich zu Selbstbezeichnungen objektiv, jedoch bringen sie auch Schwierigkeiten mit sich (vgl. Extra & Verhoeven 1999: 9). So ist z.B. die Staatsangehörigkeit einer Person als Hinweis auf die von ihr gesprochene(n) Sprache(n) durch Naturalisierungsprozesse oder eine eventuelle doppelte Staatsbürgerschaft inzwischen nur wenig überzeugend. Dies liegt daran, dass seit dem Jahre 2000 in Deutschland zusätzlich zum ius sanguinis (Recht des Blutes bzw. Abstammungsprinzip) das ius soli (Recht des Bodens bzw. Geburtsort / Territorialprinzip) gilt. Auf Antrag können damit Kinder von Ausländern, die vor dem Jahr 2000 geboren wurden, unter bestimmten Bedingungen eingebürgert werden (vgl. Böhmer 2012: 7, § 40b Staatsangehörigkeitsgesetz). Die Möglichkeit eines erleichterten und schnelleren Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit besteht zudem für die Gruppe der (Spät-) Aussiedler aus Osteuropa, die vor dem Gesetz als deutsche Volkszugehörige gelten (vgl. Irwin 2009: 35). Für die Statistiken bedeutet dies wiederum, dass eine deutsche Staatsangehörigkeit keinesfalls Mehrsprachigkeit ausschließt. Die Erhebung der Staatsbürgerschaft erlaubt eine direkte Schlussfolgerung auf die Sprache einer Person vor allem aber deshalb nicht, weil hierdurch Minderheitenkontexte des Herkunftslandes nivelliert werden oder Sprachverlust und Sprachwechsel nach der Migration nicht abgebildet werden können. Dieselben Kritikpunkte gelten für die Erhebung des Geburtslandes.

Um dem zu begegnen, schlagen Extra und Verhoeven (1999) auch für allochthone Sprachen Erhebungen mittels einer Selbstkategorisierung und / oder die direkte Erfragung der im Haushalt gesprochenen Sprache(n) vor. Diese Kriterien entsprächen weitaus mehr den realen Gegebenheiten in den Familien Eingewanderter und seien darüber hinaus dynamisch genug, um Veränderungen im Lebensverlauf und in der Sprachbiographie darstellen zu können. In Deutschland wird seit 2005 stattdessen neben Staatsangehörigkeit und Geburtsland der sogenannte Migrationshintergrund durch den Mikrozensus erhoben. Diese Kategorie bildet zwar ebenfalls keine Sprachkenntnisse ab, erfasst jedoch generationenübergreifende Veränderungen dadurch, dass nun auch die Elterngeneration berücksichtigt wird. Er wird wie folgt definiert:

Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt. Die Definition umfasst im Einzelnen folgende Personen: 1. zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer; 2. zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte; 3. (Spät-)Aussiedler; 4. mit deutscher Staatsangehörigkeit geborene Nachkommen der drei zuvor genannten Gruppen. (Statistisches Bundesamt 2017b: 4)

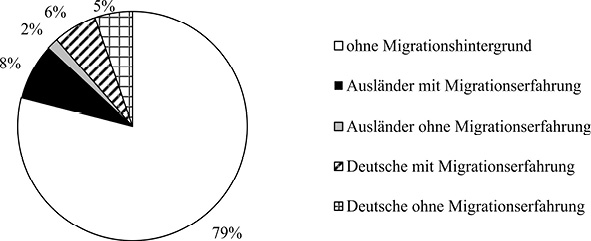

Nach dieser Definition haben im Jahr 2015 rund 21 % der Bevölkerung in Deutschland einen Migrationshintergrund, der sich weiter nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland ausdifferenzieren lässt, sodass sich die in Abbildung 2 dargestellte Zuordnung ergibt. Eine Betrachtung der Altersverteilung zeigt eine steigende Tendenz: Je jünger die jeweilige Bevölkerungsgruppe, desto größer ist der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund. Bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren lag er 2015 bei rund 35 % (vgl. Statistisches Bundesamt 2017b).

Deutsche Bevölkerung nach Migrationsstatus (vgl. Statistisches Bundesamt 2017b; eigene Darstellung)

Die Abbildung 2 lässt annehmen, dass zumindest alle Personen mit Migrationshintergrund mehrsprachig mit einer allochthonen Minderheitensprache sein könnten. Gleichzeitig kann auch diese Zahl aus zwei Gründen nur als Näherungswert verstanden werden. Zum einen können sich unter der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund auch Sprecher der dritten Generation befinden, die durchaus noch die Minderheitensprache sprechen, aber durch die Erhebungsart nicht erfasst werden. Zum anderen ist aufgrund von eventuellen Sprachverlustprozessen bereits in zweiter Generation auch die Aussagekraft des Merkmals „Migrationshintergrund“ mit Blick auf Mehrsprachigkeit grundsätzlich gering, sodass es lediglich als ein Hinweis auf mögliche in Deutschland gesprochene allochthone Sprachen und deren Verteilung fungieren kann. In diesem Sinne besitzen auch die Ergebnisse der in Abschnitt 2.2 diskutierten bildungswissenschaftlichen und soziologischen Studien zum Zusammenhang von Mehrsprachigkeit und Bildungserfolg eine eingeschränkte Aussagekraft: Sie benutzen häufig das Kriterium des Migrationshintergrundes oder der Staatsangehörigkeit, ohne zusätzlich die Mehrsprachigkeit erhoben zu haben.

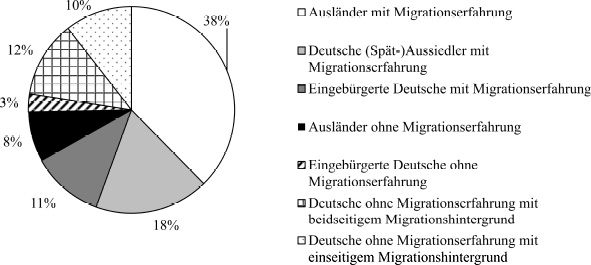

Betrachtet man nun die Bevölkerung mit Migrationshintergrund genauer (s. Abbildung 3), so lässt sich weitergehend vermuten, dass mindestens alle hier dargestellten Gruppen ohne eigene Migrationserfahrung, d.h. alle, die in Deutschland geboren wurden, mögliche Sprecher einer allochthonen Minderheitensprache in der zweiten Migrantengeneration und somit potentielle HL-Sprecher1 sind. Dies wären im Jahre 2015 über 5,5 Millionen (vgl. Statistisches Bundesamt 2017b: 62).

Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Staatsangehörigkeit und eigener Migrationserfahrung (vgl. Statistisches Bundesamt 2017b; eigene Darstellung)

Trotz der unzureichenden Informationslage über die in Deutschland gesprochenen allochthonen Minderheitensprachen können aufgrund der vorhandenen Einwanderungsstatistiken zumindest Russisch und Türkisch als die Sprachen mit den meisten Sprechern angenommen werden. Einen Hinweis auf die Größe der türkischsprachigen Gruppe in Deutschland liefert der Mikrozensus, der von ca. 2,9 Millionen Personen mit türkischem Migrationshintergrund, darunter 1,5 Millionen ohne eigene Migrationserfahrung und demnach mögliche HL-Sprecher, ausgeht. Exakte Zahlen vorzulegen, ist jedoch auch hier aus mehreren Gründen nicht möglich: Da der Beginn der türkischsprachigen Migration nach Deutschland auf das Jahr 1961, dem Abschluss des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik und der Türkei, zurückdatiert werden kann, leben hier manche Familien bereits in dritter Generation. Diese Sprecher besitzen inzwischen entsprechend oft eine deutsche Staatsangehörigkeit und sind nicht mehr als Personen mit Migrationshintergrund in der Statistik geführt. Die Gruppe der Türkischsprecher kann folglich – Spracherhalt vorausgesetzt – weit mehr Personen umfassen.

Auf der anderen Seite ist die Türkei selbst ein vielsprachiger Staat mit zahlreichen autochthonen Minderheitensprachen wie z.B. Kurdisch, Arabisch oder Zaza (vgl. Brizić 2007: 104f.). Das bedeutet wiederum, dass ein türkischer Migrationshintergrund nicht automatisch auf die türkische Sprache verweisen muss. Darüber hinaus ist das Türkische eine autochthone Minderheitensprache in anderen Staaten wie Mazedonien, Kosovo, Bulgarien, Rumänien, Irak oder Griechenland. Personen mit einem Migrationshintergrund aus diesen Staaten könnten also ebenfalls türkischsprachig sein, was zusätzlich zur Unschärfe statistischer Angaben zur türkischsprachigen Bevölkerung in Deutschland beiträgt.

Für die russischsprachige Minderheit kann ebenfalls durch das Hinzuziehen des Mikrozensus und anderer Statistiken zumindest eine ungefähre Sprecherzahl angegeben werden. Hierbei stellen die (Spät-) Aussiedler aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion die größte Gruppe mit ca. 2,4 Millionen dar (vgl. Bundesverwaltungsamt 2015a). Die wichtigsten Herkunftsländer sind dabei Kasachstan, Russland, Kirgistan, Ukraine und Usbekistan (vgl. Bundesverwaltungsamt 2015b). Eine verhältnismäßig kleine Gruppe bilden die sog. Kontingentflüchtlinge, ca. 220.000 jüdische Flüchtlinge primär aus der Ukraine, Russland und den baltischen Staaten (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2005; Irwin 2009: 51). Die dritte Gruppe besteht aus russischsprachigen Migranten aus Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, die nicht unter die ersten beiden Kategorien fallen. Hierzu zählen etwa 231.000 Russen, 134.000 Ukrainer, 46.000 Kasachen und 21.000 Weißrussen (vgl. Statistisches Bundesamt 2016).

Dass auch diese Zahlen reine Tendenzen darstellen, liegt, lässt man allgemeine Prozesse des Sprachverlusts außer Acht, an einem Spezifikum russischsprachiger Migration2: So gilt für alle Migranten aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion, dass Russisch nicht zwingend die in der Familie tatsächlich gesprochene Sprache sein muss. Insbesondere für die ältere Generation unter den Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen kann es sich dabei um einen deutschen Dialekt bzw. um Jiddisch handeln (vgl. Irwin 2009: 47). Vor allem aber kann auch eine der Nationalsprachen des jeweiligen Staates statt des Russischen die Erstsprache der Migranten darstellen. Brehmer verweist in diesem Zusammenhang jedoch auf die Vormachtstellung des Russischen in allen Sowjetnachfolgestaaten und rechnet alle genannten Gruppen zur russischsprachigen Diaspora in Deutschland (vgl. Brehmer 2007: 166f.).

Die ungefähren Angaben zu migrationsbedingter Mehrsprachigkeit sowie zu den größten allochthonen Sprachgruppen in Deutschland können durch einige Forschungsarbeiten ergänzt werden, die punktuell in vereinzelten deutschen Großstädten die tatsächliche Sprachverwendung anhand von umfangreichen Spracherhebungen in Grundschulen untersuchten. Derzeit existieren Erhebungen für Hamburg (vgl. Fürstenau et al. 2003), Freiburg (vgl. Decker & Schnitzer 2012), Erfurt (vgl. Ahrenholz & Maak 2013) und Essen (vgl. Chlosta et al. 2003). Die Daten zeigen, dass je nach Kontext der Anteil mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschülerschaft zwischen 14 % und 40 % sowie die Anzahl der erhobenen Sprachen zwischen 36 und 122 schwankt (s. Tabelle 2).

Hamburg Freiburg Erfurt Essen Türkisch 30% Französisch 13% Russisch 25% Türkisch 27% Polnisch 10% Englisch 12% Vietnamesisch 10% Arabisch 14% Russisch 10% Russisch 11% Türkisch 6% Polnisch 12% Englisch 7% Arabisch 10% Englisch 6% SBK 5% Dari / Paschto 6% SBK3 6% Arabisch 5% Russisch 5% gesamt 35% gesamt 40% gesamt 14% gesamt 28% Sprachen 100 Sprachen 85 Sprachen 36 Sprachen 122Tab. 2:

Die fünf am häufigsten gesprochenen Sprachen in Grundschulen in Hamburg, Freiburg, Erfurt, Essen im Vergleich (vgl. Ahrenholz & Maak 2013; Chlosta et al. 2003; Decker & Schnitzer 2012; Fürstenau et al. 2003; eigene Darstellung)

Bis auf die Angaben zum Englischen4 spiegeln diese Zahlen nicht nur die migrationsgeschichtlichen Zusammenhänge, sondern auch die lebensweltliche Mehrsprachigkeit in urbanen Räumen sehr gut wider. Sie bestätigen zum einen, dass Russisch und Türkisch bundesweit zu den am häufigsten gesprochenen Migrantensprachen gehören, zum anderen, dass auch die meisten hier genannten Sprachen im globalen Verständnis zentrale bis superzentrale Sprachen sind. Eine Unterstützung ihres Erhalts über Unterricht wäre somit durchaus möglich und nicht nur im Sinne eines wirtschaftlichen Vorteils für die Sprecher nutzbar. Die enorme Sprachenvielfalt sowie die hohen Anteile Mehrsprachiger in allen vier untersuchten Städten zeigen zudem, dass allochthone Minderheitensprachen trotz ihres in Deutschland geringeren Prestiges äußerst vital sind. Dieses vorhandene Potential zu nutzen und zu erhalten, stellt die Gesellschaft wie das Individuum vor eine zentrale Herausforderung.

2.5 Erkenntnisinteresse der Heritage-Language-Forschung

Losgelöst von der Relevanz der Zahlen zu Mehrsprachigkeit in Deutschland sowie von den oben diskutierten gesamtgesellschaftlichen und individualpsychologischen Vorteilen, die der Erhalt allochthoner Minderheitensprachen bietet, stellt die Beschäftigung mit Spracherhalt in der Migrationssituation auch für die Mehrsprachigkeitsforschung eine Chance dar. Anfängliche klassische Studien der Soziolinguistik beschäftigten sich mit Sprachverlust oder Sprachtod allein aus der Sicht autochthoner Minderheitensprachen in diglossischen Kontexten (vgl. bspw. Denison 1977; Dorian 1977; 1981; Dressler 1972; 1981). Wurden Studien zu Sprechern allochthoner Minderheitensprachen durchgeführt, so standen primär der Erwerb und die Beherrschung der Mehrheitssprache dieser Sprechergruppen im Zentrum des Interesses, während ihre Erstsprachen entweder als rein demographische Variable aufgenommen oder nur mitberücksichtigt wurden, wenn es darum ging, Fehler in der Zweitsprache zu erklären. Erst seit den 1990er Jahren rückte der Erhalt auch allochthoner Mehrsprachigkeit und mit ihr der HL-Sprecher1 vermehrt in den Fokus der Forschung (vgl. Cook 2003; Fase et al. 1992; Köpke et al. 2007; Krashen et al. 1998; Montrul 2008; Polinsky 2007; 2008a; 2008b; Schmid et al. 2004; Schmid & Köpke 2013).

Was sich als genuin neu an dieser Forschungsrichtung bestimmen lässt, ist nicht der Sprechertypus, den es so lange gibt wie Wanderungsbewegungen selbst: „There have been heritage speakers as long as immigration has moved families across language borders and as long as bilingual communities have been divided into dominant and minority language settings“ (Polinsky 2015a: 7; Hervorhebung i.O.). Vielmehr wandelte sich das Interesse an diesen Sprechern. Ebenso ist das Bewusstsein dafür gestiegen, dass es sich diese Sprachen ebenfalls zu bewahren und zu stärken lohnt: „Although heritage languages have been part of the linguistic landscape of many nations around the world for many years, what is new is the growing sense that minority languages are worth preserving and maintaining, rather than suppressing or ignoring“ (Montrul 2011a: 156).

Zusätzlich zu erfolgreichem Erwerb der Mehrheitssprache spielte infolge dieser Akzentverschiebungen in zahlreichen neueren Studien nicht zuletzt in Deutschland zunehmend die Erforschung derjenigen Bedingungen eine Rolle, die den Erhalt migrationsbedingter Mehrsprachigkeit im familiären und gleichsam im institutionellen Kontext fördern können (vgl. bspw. Anstatt 2011a; 2011b; 2013a; 2013b; Cantone et al. 2008; Meisel 2007a; 2007b; Müller et al. 2002). Diese jüngeren Arbeiten beschäftigen sich mit den Voraussetzungen, unter denen die HL in der Migrationssituation erhalten bleibt oder aber nicht mehr weitergegeben wird und abhandenkommt. Sie widmen sich also den Fragen nach Bedingungen und außer- wie innersprachlichen Umständen, die sich auf die Sprachkompetenz der HL-Sprecher auswirken und somit zur Sprachaufgabe oder zum Spracherhalt nicht-prestigeträchtiger allochthoner Minderheitensprachen beitragen können.

Die Erforschung von HLs verspricht zudem neue Erkenntnisse für die linguistische Theoriebildung, denn etablierte Hypothesen des Erstspracherwerbs gründen auf Erwerbsverläufen in einem monolingualen Kontext (vgl. Klann-Delius 2008; Szagun 2011). Erst unter Migrationsbedingungen lassen sich solche Verläufe für dieselben Sprachen auch unter nicht-monolingualen Bedingungen beobachten, sodass der Einfluss der Mehrheitssprache auf den Erwerb der Minderheitensprache sichtbar wird. Zudem kann für diese Sprechergruppe der ungesteuerte L1-Erwerb je nach Kontext ohne institutionelle Unterstützung, ohne Schutz durch den Staat oder ohne schriftsprachlichen Ausbau, Normierung und Standardisierung beschrieben werden. Da allochthone Minderheitensprachen oftmals gesetzlich nicht geschützt2 und Unterrichtsangebote in diesen häufig fakultativ sind, ist die Möglichkeit, ebenfalls die Standardvarietät der jeweiligen Sprache zu erlernen, in der Migrationssituation eingeschränkt. Die Erforschung von HL-Sprechern kann demzufolge aufgrund seiner Spracherwerbsbiographie neue Erkenntnisse über die Rolle der Umgebung und der äußeren Umstände beim Spracherwerb liefern.

Ferner wird die Bedeutung des Inputs bei der Beschäftigung mit HL-Sprechern in einem neuen Licht betrachtet. Denn sie erhalten im Vergleich zu Sprechern, die dieselbe Sprache unter monolingualen Bedingungen erwerben, nicht nur weniger Input in ihrer HL, sondern sie bekommen zudem einen qualitativ anderen Input, da alle HL-Sprecher von früher Kindheit an Kontakt zur Mehrheitssprache entweder in Betreuungseinrichtungen, durch Medien oder durch andere Familienmitglieder haben. Des Weiteren können alle Personen in der Umgebung des Kindes, mit denen es interagiert, bis zu einem gewissen Grad mit der Mehrheitssprache bilingual sein und ihr Herkunftsland unter Umständen selbst bereits als Kinder oder Jugendliche verlassen haben. Zusätzlich spielt zu einem späteren Zeitpunkt der oben genannte Aspekt des fehlenden Zugangs zu standardsprachlicher Varietät und zu Schriftlichkeit eine Rolle, der ebenfalls zu divergierendem Input während des Erwerbs einer HL führen kann.

Die Betrachtung von HLs ermöglicht es, den Zusammenhang zwischen Spracherwerb, Spracherhalt und den daran beteiligten Emotionen in einem neuen Kontext als bisher zu untersuchen. Während der Erwerb der Mehrheitssprache eines Landes für autochthone Sprecher nicht optional und emotionalen Einflüssen nicht zwingend unterworfen ist, erfährt die HL spätestens ab dem Eintritt des Sprechers in das Schulsystem fortdauernde Konkurrenz durch die Mehrheitssprache. Der Sprecher kann sich ab diesem Zeitpunkt einem gesellschaftlichen Druck zur Aufgabe seiner Sprache ausgesetzt sehen und erfährt durch den steten Kontakt zur Mehrheitssprache erstmals deutlich den geringen „Marktwert“ der HL. Dass HLs diese sensible Phase überstehen, ist sicherlich nicht zuletzt den ihnen seitens der Sprecher entgegengebrachten positiven Emotionen zuzusprechen.

All diese Besonderheiten der sprachlichen Sozialisation, des Inputs und der den Erwerb und Erhalt beeinflussenden Emotionen haben eine hohe Varianz in der Sprachkompetenz der HL-Sprecher zur Folge. Diese kann unter anderem für sprach- und bildungspolitische Schlussfolgerungen von großer Tragweite sein. Denn HL-Sprecher bilden zunehmend eine neue Zielgruppe als Lerner im Fremdsprachenklassenzimmer (vgl. Schroeder 2003; Tichomirowa 2011), nicht nur in der Schule, sondern vermehrt auch in tertiären Bildungsinstitutionen als sog. „re-learners“ (vgl. Montrul 2010a). Im Vergleich zum gängigen Fremdsprachenlerner stellen sie einen anderen Lernertypus dar, dessen Sprachkenntnisse eine völlig andere Herausforderung für die Lehrkraft bedeuten (vgl. Montrul 2011a: 159). Diese kommt zum einen durch die enorme Varianz in der Sprachkompetenz der Sprecher zustande. Zum anderen sind diese Sprachkenntnisse zusätzlich anders gelagert als die von Fremdsprachenlernern. Während letztere durch den Unterricht eher schriftsprachliche Strukturen erwerben und mit oraten Gebrauchsmustern weniger vertraut sind, bringen HL-Sprecher vergleichsweise gut ausgebaute mündliche Sprachkenntnisse von Zuhause mit.

Zusätzlich weisen HL-Sprecher andere Ansprüche an den Unterricht auf, denn sie fühlen sich der unterrichteten Sprache unter Umständen emotional und kulturell verbunden. Unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse könnte der Unterricht diese Zielgruppe in dem Erhalt ihrer HL stärken und sie mit wenig Aufwand zukünftig zu kompetenten und fortgeschrittenen Sprechern von selten gelehrten Sprachen werden lassen: „In order to better serve the needs of this immigrant population and help them reach their full linguistic potential in the heritage language, more needs to be unraveled about the nature of heritage language knowledge and its acquisition“ (Montrul 2008: 8). Um den Unterricht entsprechend gestalten zu können, ist es erforderlich, sowohl die von den Sprechern mitgebrachten Kompetenzen feststellen zu können als auch die Beweggründe Erwachsener für den Besuch entsprechender Kurse zu kennen, damit HL-Sprecher ihre sprachlichen Möglichkeiten im Sinne einer erfolgreichen Zweisprachigkeit voll ausschöpfen können.

Das Forschungsfeld der HL-Sprecher lässt sich zusammenfassend zu folgenden Themenschwerpunkten bündeln: Normal entwickelte Kinder erwerben ihre Erstsprache stets bis zu einer „muttersprachlichen“ Kompetenz, sodass es schließlich in ihrem sprachlichen Output als Erwachsene in Abhängigkeit vom Sozialisations- und Gebrauchskontext wenig Variation gibt (vgl. Klein 2000). Obwohl Kinder allochthoner Minderheiten ihrer HL ebenfalls von früher Kindheit an ausgesetzt waren, bilden HL-Sprecher jedoch keine homogene Gruppe als Erwachsene, da ihr Spracherwerb auf massive Weise durch externe Faktoren beeinflusst wird (vgl. Montrul 2011a: 158). Mithilfe von Analysen ihres sprachlichen Wissens lässt sich folglich ideal die Stabilität von in der Kindheit erworbenen Strukturen in unterschiedlichen Kontexten untersuchen. Somit kann anhand dieser Sprechergruppe der Einfluss sprachexterner Faktoren sowohl auf sprachlichen Output und die Entwicklung alternativer Sprachstrukturen betrachtet als auch der Erhalt dieser Sprache im Allgemeinen unter unterschiedlichen Bedingungen nachgezeichnet werden (vgl. Montrul 2011a: 159). Polinsky beschreibt als große Herausforderungen der HL-Forschung ebenfalls folgende vier Felder:

(i) describing precisely what it means to be a heritage speaker and identifying the range of variation among different heritage languages and their speakers, (ii) using patterns in the structure of heritage languages to inform our understanding of the uniquely human ability to create and use languages in general, (iii) testing the possibility of predicting the degree of heritage language maintenance or loss for a particular individual or community, and (iv) determining the particular pedagogical challenges presented and faced by heritage speakers in the classroom. (Polinsky 2015a: 9)