- -

- 100%

- +

Gabriela consulta por "un estado angustioso con elementos fóbicos". La extensa historia clínica de Gabriela le permitía utilizar este lenguaje. Al momento de consultar, Gabriela presentaba un trastorno de ansiedad generalizada. Entre otros síntomas, presentaba ansiedad, taquicardia, expectación ansiosa, colon irritable, comía en exceso, y tenía miedos fóbicos a viajar en avión y a manejar al interior de túneles.. Llegó medicada con Ravotril y Aroxat. Relata que la ansiedad la hacía comer más y que "siempre le he tenido miedo a algo". Cuando pequeña, por ejemplo, tenía miedo a la oscuridad y fobia escolar. Luego de la muerte de su marido, generó fobia a los hospitales, a ver sangre, a hacerse exámenes médicos. Posteriormente generó fobia a volar en avión y fobia a manejar en túneles. "Con el tiempo, mis miedos se han ido rotando, pero siempre hay uno o dos de turno". Las continuas farmacoterapias y psicoterapias le habían ayudado a superar los problemas, "por un tiempo". Pero pronto sus miedos reaparecían o aparecían otros. Gabriela no tenía antecedentes familiares de desajustes psicológicos, aunque ambos padres habían sido muy perfeccionistas y un tanto sobreprotectores. De sus cinco hermanos, ninguno había tenido fobias. Su ambiente temprano había sido estable, afectuoso y más bien segurizador. Desde pequeña fue muy evitativa a nivel conductual. A nivel cognitivo era perfeccionista y magnificadora de lo negativo. La expectación ansiosa la llevaba a esperar lo peor y, en el territorio de las fobias, había caído en una especie de desesperanza aprendida. A nivel afectivo, Gabriela era muy emotiva, siendo intensas sus respuestas de alegría, pena y angustia. A nivel familiar, vivía esperando que a alguien le pasara algo; y era muy sobreprotectora de sus hijos. La autoimagen de Gabriela era superior a su autoestima. Su grado de tolerancia a la frustración era bajo, su coeficiente de neuroticismo se ubicaba entre medio y alto. La biografía temprana explicaba poco la génesis de los problemas infantiles de Gabriela. Contrariamente a lo esperable, al consultar su nivel de introversión era medio.

El trabajo psicoterapéutico se centró en fortalecer autoestima, en alentar conductas de enfrentamiento vía asignación graduada de tareas, y en una reestructuración cognitiva procurando ir resignificando las experiencias. La temática de la desesperanza se fue manejando vía fundamentar nuevas expectativas: más "realistas" y en función de los nuevos logros. El trabajo clínico con Gabriela involucró múltiples estrategias que no es del caso explicitar. A través del proceso, logró ir enfrentando y "semiextinguiendo" sus diferentes fobias. Se mantuvo una especie de "telón de fondo ansioso" y una preocupación moderada al asistir a hospitales, al cruzar túneles, etc. Aún es pronto para concluir que no se presentarán recaídas y/o sustitución de síntomas.

En Gabriela, las variables biográficas y ambientales resultan insuficientes para explicar su sostenida ansiedad, y su "sempiterna" tendencia a las fobias. Desde la biología, su hipersensibilidad y su neuroticismo, ayudan a comprender la sintomatología. Es efectivo también, que no aparecen antecedentes genéticos y que la introversión – supuestamente ligada a la condicionabilidad – no aparece como suficientemente alta. El pronóstico no es bueno y, desde mi propio juicio clínico, lo probable es que una facilitación biológica subyacente contribuya fuertemente a la ansiedad crónica, a las recaídas, a la sustitución de síntomas, y a empobrecer el pronóstico.

Tradicionalmente, el concepto de "egosintonía" se ha utilizado para hacer referencia a aquellas características propias que la persona acepta o valora; en un sentido opuesto, la "egodistonía" se aplica cuando algunas características propias no son valoradas, cuando desagradan o cuando incluso molestan. Es decir,, cuando entran en distonía con el "ego", con la propia identidad. Psicoterapéuticamente, por ejemplo, crear "egodistonía" ha constituido un paso terapéutico necesario en el tratamiento de los trastornos de personalidad; sin "egodistonía", un rasgo de personalidad está destinado a perpetuarse.

La "egosintonía" y la "egodistonía", sin embargo, pueden ser desglosadas en niveles clínicos menos globales y más específicos. Así, una biología pato/sintónica sería aquella que entra en sintonía, respalda y favorece, la génesis y mantención de una determinada patología; ciertas disposiciones genéticas, ciertas alteraciones endocrinas, etc., caerían en esta categoría. En un sentido de fondo, toda etiología biológica caería en esta categoría.

En una dirección opuesta, una biología pato/distónica involucra aquellas variables biológicas que oponen resistencia a la génesis de cierta patología, o bien entran abiertamente a combatirla; falta de disposiciones genéticas hacia la configuración de una fobia o de una adicción, pasan a constituir ejemplos de variables biológicas "pato/distónicas". Esta analogía resultará muy aportativa cuando la apliquemos en el marco de otros paradigmas.

A la hora de los aportes relevantes del paradigma biológico, la "resiliencia biológica" adquiere singular importancia. Bajas disposiciones biológicas hacia ansiedad y depresión, bajos índices de introversión y neuroticismo, ausencia de hipersensibilidad, alta tendencia al crecimiento personal, etc., aportarán lo suyo, a la hora de la resiliencia. Específicamente el sentido del humor, que muestra un importante componente genético ha sido considerado como una variable que contribuye sustancialmente a la resiliencia (Hansson et al., 2008).

El ya enfatizado hecho que la biología predispone pero que rara vez dispone, se fundamenta en el operar mismo de los dinamismos biológicos; es el caso, por ejemplo, del operar genético. "Es biológicamente imposible para un gen operar independientemente de su entorno: los genes están diseñados para ser regulados por las señales de su entorno inmediato, incluyendo las hormonas del sistema endocrino y los neurotransmisores en el cerebro, algunos de los cuales, a su vez, son profundamente influidos por nuestras interacciones sociales. Así como nuestra dieta regula ciertos genes, nuestras experiencias sociales también determinan un grupo específico de controles genómicos de activación y de desactivación" (Goleman, 2006, p. 216).

Hemos visto que el paradigma biológico contribuye a generar desajustes y a limitar el cambio; por otra parte, constatamos que estrategias terapéuticas ligadas al paradigma biológico, contribuyen significativamente a generar "soluciones" y a producir cambios deseables. En el balance global, sin embargo, la capacidad del paradigma biológico para generar problemas, pareciera ser mayor que sus aportes para resolverlos. Este sino, sin embargo, puede ser aplicado a todos los paradigmas; y a la propia psicoterapia en un sentido genérico. Como lo he venido señalando, mientras los problemas suben por el ascensor, las soluciones suben por las escaleras.

Cuando la biología es "ninguneada", los límites biológicos del cambio se reconocen poco y fácilmente se asume que la psicoterapia lo puede todo; y el paciente se puede eternizar en un proceso psicoterapéutico sin destino. Reconocer los límites biológicos, impide vender la ilusión de un cambio no viable para la práctica clínica. Impide, por ejemplo, tener al paciente – a veces por años – recibiendo la interpretación de "temor a sentir" (cuando existe en la base una alexitimia primaria). E impide que un niño autista sea abordado clínicamente – muchas veces por años – sobre la base de una hipótesis etiológica relacionada con "rechazo de la madre" (cuando existe a la base una fuerte disposición biológica).

Son muchos los casos en los que una mala evaluación de las variables biológicas, se ha traducido en resultados indeseables; recordemos el caso del Dr. Rafael Osheroff (Opazo, 1992), o el caso de Pineas Gage (Damasio, 1996), o el caso de George Gershwin (Opazo, 2001). Es así como diagnosticar el paradigma biológico resulta esencial para intervenir a tiempo; y para establecer los alcances y las limitaciones del cambio.

Y el reconocer los límites biológicos del cambio, no involucra el renunciar al cambio. Por el contrario; reconocer la dificultad del desafío puede hacer más posible el alcanzar el cambio posible; al forzarnos a optimizar la aplicación del arsenal de fuerzas de cambio disponibles.

A modo de epílogo: la "Ecuación Biológica"

Es así que todo el análisis precedente, más que conducirnos al pesimismo o al fatalismo biológico, nos muestra con claridad los límites del cambio; pero también nos muestra con claridad las opciones de cambio. En este contexto el fatalismo del escorpión, que nos sirvió de portada, solo se transfiere parcialmente a la dinámica psicológica humana.

Cuando el camino del cambio se torna difícil, se requiere detectar, multiplicar, fortalecer e integrar las soluciones. Es la actitud que surge, para algunos, desde el propio paradigma biológico: "Los psiquiatras bien entrenados, consideran a la psicopatología desde una perspectiva biopsicosocial amplia. Los diversos desajustes son vistos como síndromes que tienen orígenes multifactoriales" (Thase y Jindal, 2004, p. 744); que requieren de soluciones multifactoriales también… agregaríamos nosotros. Esto nos conduce a la exploración de otras dimensiones de la dinámica psicológica; y se fundamenta, una vez más, el sentido profundo de una aproximación integrativa.

En un sentido genérico, sin embargo, las evidencias para predicción y cambio derivadas de la investigación y de la práctica cínica, nos llevan a la conclusión de que el paradigma biológico desempeña un rol fundamental en la dinámica psicológica; y específicamente en el ámbito de la psicopatología.

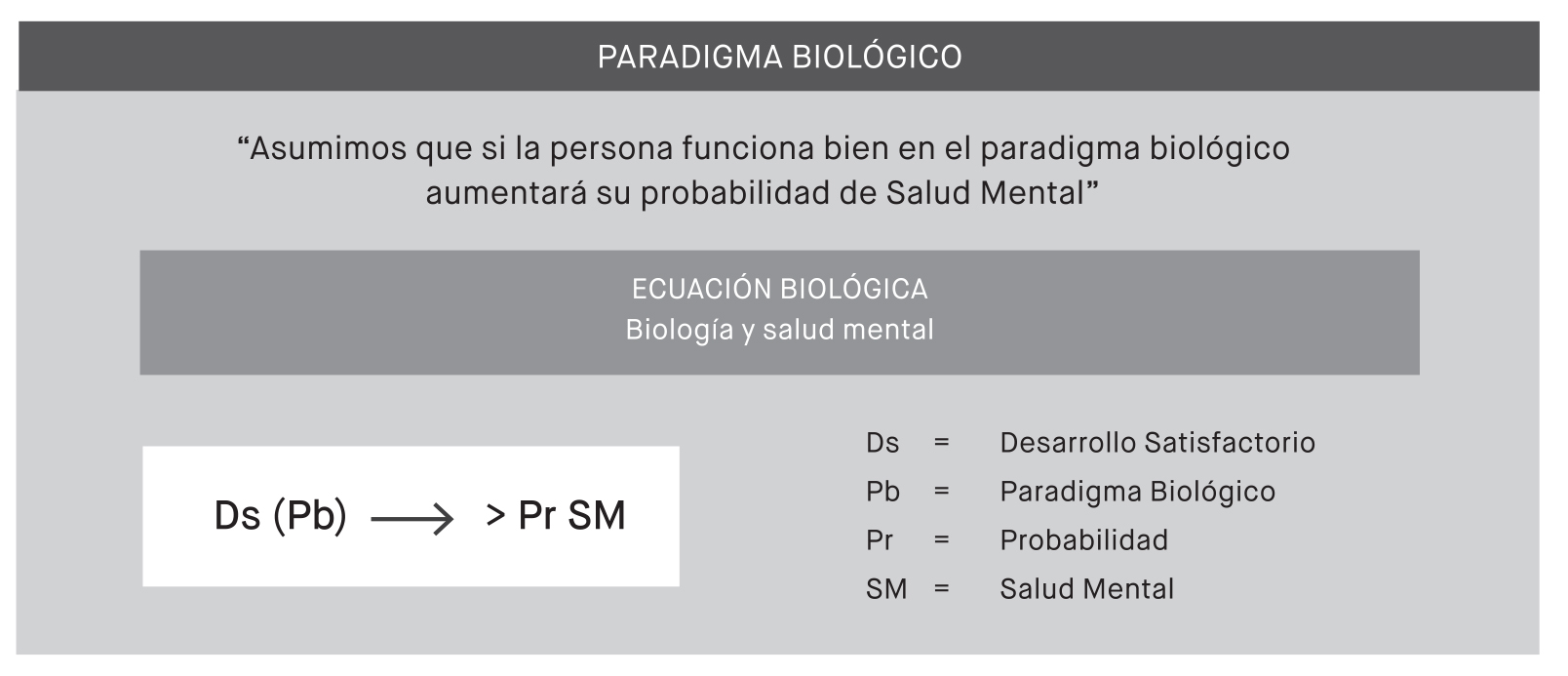

El Recuadro 11 sintetiza, en forma global, los significativos aportes que el paradigma biológico puede realizar en el ámbito de la salud mental de una persona:

RECUADRO 11: ECUACION BIOLÓGICA

La ecuación anterior permite enfatizar el hecho que, si bien un perfil satisfactorio del paradigma biológico aumenta la probabilidad de salud mental en la persona, esto no implica el que pueda garantizar la salud mental de esa persona. Es así que, cualquier persona, puede padecer importantes disfunciones psicológicas, generadas en territorios diferentes de las disposiciones genéticas, de los desbalances endocrinos, etc. En otras palabras, aun cuando todo hecho psíquico – sea este una cognición, una emoción, etc. – , posee un correlato biológico, las disfunciones psicológicas se pueden generar en territorios diferentes del "paradigma biológico". Esto nos obliga a explorar en plenitud esos otros territorios.

En suma, la biología aporta más a predicción y cambio que lo que los psicoterapeutas hemos preferido creer; y la crianza, la experiencia, aportan menos que los que hemos preferido creer. Pero cada cual aporta lo suyo. A la hora de sintetizar, es necesario asumir un nivel de análisis que involucre tanto a las partes como al todo. Es así que el ir perfilando un Supraparadigma Integrativo, capaz de aportar a la profundidad de la comprensión y a la potencia del cambio, nos obliga a explorar en diferentes direcciones. En esta perspectiva, nos obliga a incorporar decididamente al paradigma biológico. Con el espacio que el paradigma amerita, con el énfasis que las evidencias exigen y con las limitaciones que el paradigma involucra.

Y nos obliga también, a valorar las experiencias y a explorar otras dimensiones de la dinámica psicológica.

EL PARADIGMA CONGNITIVO en el Marco del Supraparadigma Integrativo

Don Diego de Almagro era un hombre iletrado y ambicioso; a la vez, era decidido, valiente y propenso a la acción. Compartía con sus pares el esquema subyacente típico de los españoles que conquistaron América: "Tienes que encontrar oro". En la creencia que en Chile abundaba el oro, invirtió su fortuna personal para financiar una expedición al sur. Al partir desde el Cusco, en 1536, nunca esperó que el cruzar los Andes le costaría la vida a más de 10 mil de los indígenas peruanos que lo acompañaban. Tampoco esperó encontrar un país más bien pobre, el cual no hacía honor a las leyendas que circulaban en Perú. Menos aún, esperó encontrar la sangrienta resistencia armada de los mapuches chilenos; resistencia que dio inicio a trescientos años de la así llamada "guerra de Arauco". De cara a estos hechos, Don Diego vio desplomarse cada una de sus ilusiones: sus expectativas frustradas, creencias destruidas, autoimagen deteriorada. El ahora pobre Don Diego, regresó abatido al Perú. Mascullando a nivel abierto – y rumiando a nivel encubierto – la que sería la primera reestructuración cognitiva de la historia de Chile.

Las cogniciones de Don Diego lo llevaron a la ruina… y casi lo llevaron a la muerte.

Porque los errores "cognitivos" pueden conducir a la muerte; incluso en niveles de vida muy elementales:

Investigadores soviéticos dirigidos por Shurin (1972), colocaron dos cultivos de tejidos celulares – vivos e idénticos – en dos recipientes también idénticos, separados por un muro de cristal. Luego introdujeron un virus letal en uno de los recipientes; esto produjo la muerte de las células de ese recipiente.

A continuación sustituyeron la pared divisoria de cristal por una de cuarzo. Al repetir el experimento – esta vez con pared de cuarzo – murieron las células de ambos recipientes. Puesto que el virus letal se había introducido solo en uno de los recipientes, la muerte de las células de ambos carecía de explicación.

La investigación posterior demostró que, los rayos ultravioleta, eran los responsables de la muerte de células en el recipiente sin virus; estos rayos, que no pasan a través del cristal, sí lo hacen a través del cuarzo. De este modo, las células del recipiente con virus envían mensajes cifrados basados en fluctuaciones de la intensidad de los rayos ultravioleta; al recibir este mensaje, las células del segundo recipiente se reestructuraban para la guerra… con un enemigo inexistente; y en esa reestructuración, sobrerreaccionaban y se autodestruían. Así, las "creencias erróneas" – de las células no atacadas por el virus – las llevaban a la muerte.

Estas cogniciones erróneas, capaces de matar a nivel celular, pueden causar estragos en la dinámica psicológica; y en las relaciones humanas.

Es así que, en el contexto de la dinámica psicológica, las cogniciones pueden guiarnos bien o guiarnos mal. Pueden conducirnos hacia éxitos o fracasos, en direcciones correctas e incorrectas. Y pueden contribuir a gestar los más diversos desajustes psicológicos.

Delimitando el Paradigma Cognitivo

La cognición se relaciona directamente con el procesamiento de la información. Y por información se entiende toda reducción de la incertidumbre; la información nos aporta algo que nos orienta y que no sabíamos (apa, Dictionary of Psychology, 2007). Por supuesto, esa información puede ser de mejor o de peor calidad; y así lo serán también sus consecuencias. Al informarnos, al otorgar un significado a los hechos – desde el pensamiento racional – al traducir lo que ocurre, al interpretar la experiencia desde el pensar… se está procesando cognitivamente.

Como lo señalaba Aristóteles (384-322 a.C.), "Todos los hombres desean por naturaleza saber" (Metafísica, I, 1), Y la "buena" información nos posibilita el ir acercándonos mejor al "saber", es decir, al conocimiento válido. A aquel conocimiento que nos permite mejores respuestas… a preguntas del tipo quienes somos, cómo somos, de dónde venimos, dónde estamos… y cómo podemos estar mejor.

En el mundo moderno, con alguna frecuencia se considera que la información es poder. Es así que, una adecuada y oportuna información, permite tomar mejores decisiones en ámbitos personales, laborales y financieros; en un mundo muy competitivo la primera competencia que hay que ganar es la del acceso a la información.

Las cogniciones son procesos, eventos y estructuras mediacionales cubiertos, que pueden o no ser expresados abiertamente. Nos permiten identificar información, trasladarla, codificarla, almacenarla, recuperarla, relacionarla, modificarla, crear nueva información, etc.

Las cogniciones varían en precisión, grado de consciencia, complejidad, estabilidad, arraigo afectivo, etc. Por ejemplo, los eventos cognitivos tienden a ser procesos transitorios y puntuales; por su parte las estructuras cognitivas tienden a ser más estables y más arraigadas; son representaciones organizadas de experiencias anteriores, que permiten a una persona detectar, codificar y evaluar un rango completo de estímulos internos o externos, facilitan la génesis de respuestas emocionales e influyen en las decisiones y conductas posteriores de la persona. La organización de las estructuras cognitivas se denomina sistema de creencias; todos los elementos que constituyen el sistema de creencias están organizados de tal manera que hay una relación estructural estable y definida entre ellos (Guidano y Liotti, 1983).

A su vez la metacognición, involucra la capacidad de que la cognición se vuelva sobre sí misma; implica la capacidad – exclusivamente humana – de pensar acerca de lo que estoy pensando.

No existe acuerdo acerca de los límites del concepto de cognición. Para algunos, la cognición involucra información, por elemental que esta sea; desde esta óptica, un input sensorial "puro" ya sería cognición (Richard Lázarus, 1982). Para otros, el hablar de cognición exige una participación más activa de parte de la persona; se requeriría de un mínimo de "trabajo mental". Y la sensación "pura" no sería cognición (Zajonc, 1984).

Las sensaciones se relacionan directamente con nuestras modalidades sensoriales. Podríamos decir que aportan el primer peldaño de la "cadena informática". Y las percepciones aportan el peldaño siguiente. En un sentido genérico podría decirse que "las percepciones son sistemas que integran la información sensorial sobre estímulos físicos con factores internos tales como necesidades, metas, actitudes y emociones" (Le Doux, 1999, p. 62).

Los mecanismos "feed-forward", por lo tanto, aportan una cuota de construcción a la percepción; y lo hacen, a través de las expectativas, prejuicios, valores, experiencias pasadas, etc., que el sujeto cognoscente va aportando a sus procesos perceptivos. Es así que, en un sentido de fondo, la persona – y la personalidad – van aportando una especie de teoría preexistente que influye al momento del contacto con los estímulos a percibir.

En un sentido genérico, el conocimiento involucra un relacionar información; una elaboración que va más allá de un mero registro informático. Así, en nuestra interacción con el ambiente, las experiencias simples y elementales – llamadas sensaciones – aportan la "materia prima" que es interpretada… generando la percepción. La percepción aporta significación, sentido, coherencia y unidad a la información sensorial. Esta información puede ser relacionada y elaborada a través de procesos cognitivos más complejos, dando origen a pensamientos y conocimientos. Éstos se presentan solo en un grado avanzado de desarrollo evolutivo. La palabra es la base del pensamiento digital, y facilita el trascender las impresiones del momento. A su vez la imagen, es la base del pensamiento analógico y facilita el manejo de la información afectiva (Opazo, 1992).

El paradigma cognitivo involucra el conjunto de cogniciones simples y complejas, transitorias y estables, en permanente interacción. En el ámbito clínico, el paradigma cognitivo asume el planteamiento básico de Epíctetus (siglo i d.C.): "Los hombres no están perturbados por las cosas en sí mismas, sino por la visión que se forman de ellas". Se asume que las personas responden primariamente a representaciones de sus ambientes, más que a los ambientes mismos; así, las cogniciones solo representan la realidad de un modo indirecto. "Los seres humanos no responden ‘directamente’ a sus mundos, sino a las siempre cambiantes representaciones de esos mundos" (Mahoney, 1988, p. 358). En este contexto, la psicoterapia cognitiva asume que los problemas emocionales y conductuales son – en una medida sustancial – el resultado de erróneas y desadaptativas formas de pensar y de interpretar la experiencia. Es decir,, se asume que los desajustes psicológicos derivan de elaboraciones cognitivas disfuncionales: hacia sí mismo, hacia los sucesos y/o hacia los demás.

En general, el paradigma cognitivo establece que, en el mismo ambiente, dos personas pueden atender a cosas distintas y observar cosas muy diferentes; esto determinará diferentes formas de sentir y de actuar… frente a ambientes similares. También se puede observar lo mismo, pero se puede pensar distinto; y esto también determinará diferentes formas de sentir y de actuar… frente a ambientes similares. Se asume que, por factores cognitivos, el mismo ambiente no produce necesariamente el mismo efecto… en personas diferentes o en la misma persona en momentos diferentes. Por lo tanto, el cambio ambiental no garantiza el cambio emocional y conductual.

La Terapia Racional Emotiva de Albert Ellis

Los principales autores y psicoterapeutas cognitivistas adscriben a la teoría a-b-c de Ellis (1976). En el punto a están los eventos de la vida; tales como un rechazo amoroso o un fracaso académico. El punto b representa el procesamiento cognitivo mediacional, en el cual suelen influir las creencias e interpretaciones de la persona. En el punto c se sitúan las consecuencias emocionales y conductuales, derivadas del procesamiento realizado en b. "Una vez que usted acepta que los eventos externos influyen pero no determinan sus sentimientos, y que usted, en gran medida siente en función de lo que piensa, usted incrementa en gran medida su poder sobre sus emociones" (Ellis, 1977, p. 8). Así, el epicentro causal – en el paradigma cognitivo – está en los procesamientos cognitivos que se realizan en b.

Cuando el procesamiento cognitivo en b es preciso y "racional", emociones y conductas pasan a cursar adaptativamente. Ejemplo de procesamiento racional adaptativo sería el caso de que la persona interpretara un rechazo sentimental como desafortunado y lamentable, o un fracaso académico como perturbador y displacentero. Para Ellis, la interpretación pasaría a ser "irracional", cuando los pensamientos van en la línea del "fue terrible que me rechazara", "nunca volveré a enamorarme"; o bien, "jamás lograré ingresar a la universidad".

El problema se torna relevante cuando la persona tiende – estable y sistemáticamente – a distorsionar en b. Es así que el procesamiento cognitivo podrá estar sistemáticamente distorsionado en una persona. Por ejemplo, por la presencia de las ya mencionadas estructuras cognitivas o ideas irracionales, las cuales aportan un patrón cognitivo estable, que mantiene y organiza un cuerpo de información relacionado con un tópico particular. Estas estructuras cognitivas "irracionales" – de grado de consciencia variable – pueden distorsionar la información y magnificar el impacto disfórico de las emociones. Estas estructuras o esquemas presionan el estilo atencional, tiñen el procesamiento, sesgan reflexiones y conclusiones y bloquean el paso a la información "contraesquemática". De este modo, las estructuras frecuentemente generan un sesgo autoconfirmatorio, el cual involucra "la tendencia a buscar información que apoye nuestras decisiones e ideas, prescindiendo de aquella información que las contradiga" (Weiten, 2006, p. 333). Por esta vía, las estructuras cognitivas se transforman en inmodificables. Al dejar fuera o minimizar la información que las contradice, y al sobrevalorar la información que las apoya, las estructuras cognitivas suelen generar un sesgo auto perpetuante.